ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН

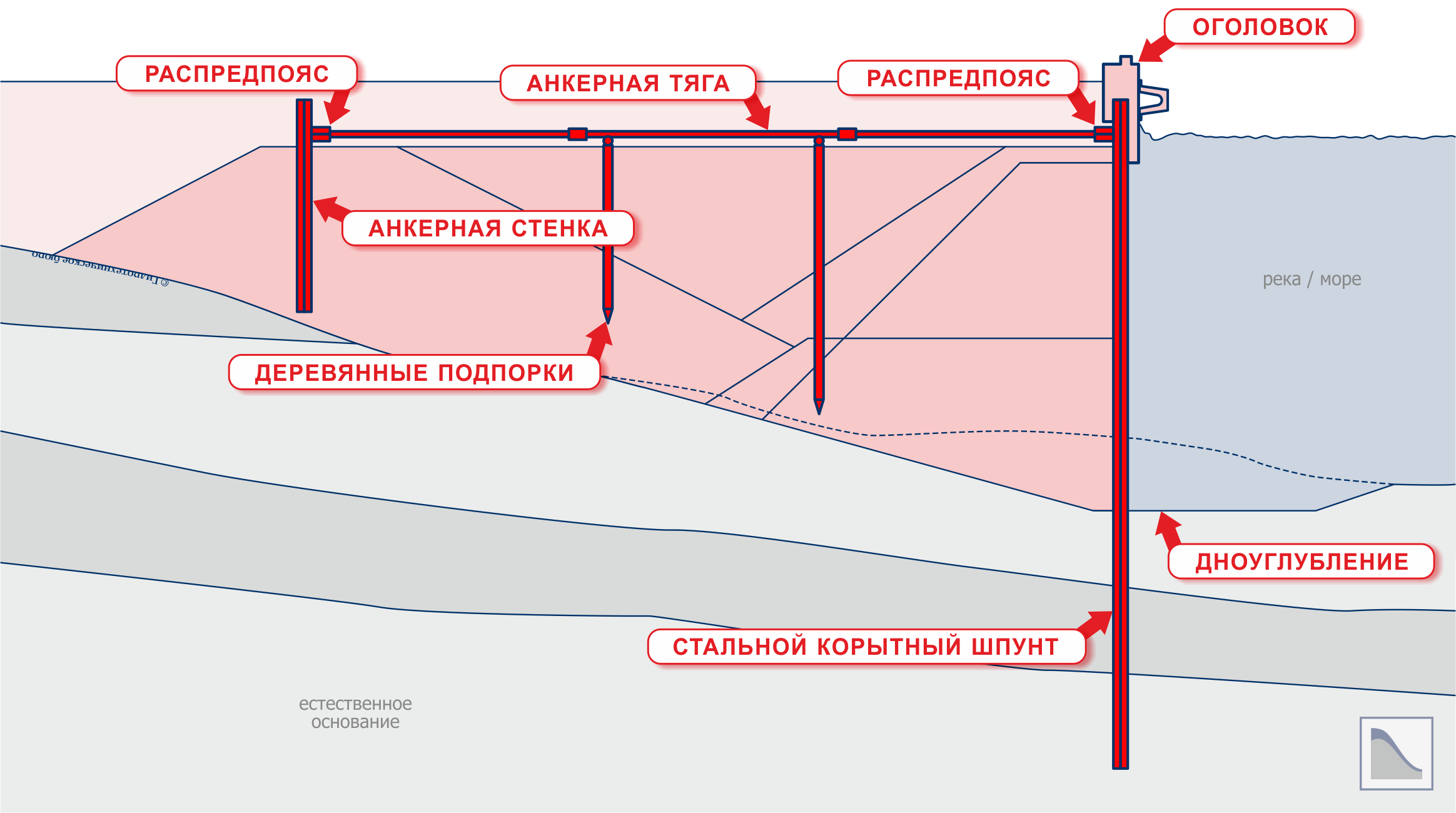

Анкеровка шпунтовой подпорной стены

Подпорная стена из погружаемого в землю стального шпунта в определенных случаях требует устройства анкеровки. Это необходимо, когда свободная высота шпунта (высота грунта, которую удерживает шпунт) превышает высоту, допустимую по условию прочности стали.

По проекту анкерная стена располагается на определенном расстоянии от основной подпорной стены, и всегда параллельна ей. Существуют три стандартные конструкции, применяемые при проектировании анкерных стен:

– вертикальные железобетонные плиты;

– железобетонные сваи;

– стальной шпунт.

В нашей стране вертикальные железобетонные плиты и железобетонные сваи были особенно популярны в строительной практике прошлого. Это было связано как с высокой дефицитностью стального шпунта, так и общей нацеленностью на использование сборного железобетона. В настоящий момент в качестве материала для анкерных стен в основном используется стальной шпунт. Чаще отдается предпочтение корытному шпунту типа Ларсен. В последнее десятилетие при проектировании многих подпорных стен применяется трубный шпунт (трубошпунт). Такой шпунт отличается способностью восприятия особо высоких нагрузок.

Вертикальные железобетонные плиты выполняются прямоугольного сечения и устанавливают с небольшим зазором между собой (5—10 м). Если подпорная стена является частью причала или другого подобного гидротехнического сооружения, то необходимое выравнивание основания под водой для установки анкерных плит «в воду» является серьезным недостатком такого типа анкеровки.

Для соединения подпорной и анкерной стен между ними натягиваются поперечные анкерные тяги — круглого или, реже, прямоугольного сечения.

Анкерные тяги, которые удерживают подпорные стены среднего и большого размера, выполняются составными — из нескольких звеньев, соединенных натяжными муфтами. Максимальная длина такого звена составляет 12 м. Конструкция соединительных муфт позволяет несколько варьировать расстояния между звеньями. Это важно для устранения неравномерного натяжения анкерных тяг. Неравномерность натяжения тяг грозит их обрывом с катастрофическими последствиями для всей подпорной стены. Основная сложность, возникающая при монтаже анкерных тяг, заключается в том, что они должны располагаться выше уровня воды, принятого на строительный период.

Крепление анкерных тяг к подпорной и анкерным стенам проектируется шарнирного типа. Это необходимо, чтобы осадки и деформации обеих стен не вызывали дополнительных усилий в анкерных тягах.

Обособленной разновидностью анкеровки подпорной стены являются грунтовые анкеры. Грунтовые анкеры выполняются посредством инъектирования цементной смеси в массив грунта (создание корня анкера), с последующей передачей усилия от подпорной стены на корень через анкерную тягу. В инженерной документации основными элементами такого анкера являются:

– натяжная головка (место крепления анкера к подпорной стене);

– анкерная тяга (выполняется из арматурной стали класса, семипроволочных канатов или горячекатаной арматурной стали класса);

– корень (зона заделки в виде цементной пробки, которая передает усилие натяжения от тяги на окружающий грунтовый массив).

Источник

6.4. Усиление подпорных стен

Необходимость усиления подпорных стен возникает в связи с потерей их устойчивости при увеличении нагрузок на засыпку или изменении физико-механических свойств грунтов, а также при разрушении материала стен под действием коррозии и других факторов. Подпорные стены можно усиливать корневидными и анкерными сваями, грунтовыми анкерами, контрфорсами, обоймами, а также устройством дополнительных ограждений и другими способами.

Усиление подпорных стен корневидными сваями производится без разработки траншей и котлованов, при этом корневидные сваи проходят через существующую кладку под любым углом наклона, связывая стенку с грунтом. Корневидные сваи целесообразно применять при устройстве глубоких выемок в непосредственной близости от существующих зданий.

Подобные случаи часто возникают при реконструкции городов и промышленных комплексов, а также транспортных сооружений. Более глубокие фундаменты стремятся разместить как можно ближе к существующим фундаментам, подвалам или подпорным стенам. В этих условиях оправдывается применение подпорных стен, усиленных корневидными сваями.

В стесненных условиях для усиления подпорных стен рационально применять грунтовые анкеры (рис. 6.10, а), предназначенные для восприятия и передачи горизонтальных усилий на глубокие слои грунта. Заделка анкера расположена за пределами призмы обрушения. Грунтовый анкер устраивают в наклонной скважине, которую выполняют различными способами (бурением, продавливанием). В нижней части скважины сооружают уширение, воспринимающее выдергивающую нагрузку. Бетонную смесь нагнетают в скважину с помощью бетононасоса или растворонасоса. Перед бетонированием в скважину закладывают анкерные стержни, имеющие на нижнем конце шайбу, а на верхнем — резьбу для гайки. Натяжение анкера производится домкратом и фиксируется гайкой. Диаметр скважины составляет 100—200 мм. Более подробно технология устройства грунтовых анкеров и схемы их расчета описаны в гл. 7 настоящей работы. В некоторых случаях задача усиления решается устройством контрфорсов (см. рис. 6.10, б), размещаемых через определенные расчетом расстояния.

При значительном ухудшении физико-механических и прочностных характеристик грунт за подпорной стенкой может быть частично заменен прочным дренажным материалом — песком, щебнем или камнем. Такой материал повышает прочностные характеристики грунтовой засыпки за подпорной стенкой, частично воспринимает нагрузку от оставшегося слабого грунта и одновременно играет роль застенного дренажа. Засыпка из дренажного материала в зависимости от условий производства работ и высоты подпорной стенки выполняется на полную глубину или частично. Поперечное сечение каменной засыпки рекомендуется принимать треугольного очертания [10, с. 87].

В Сочи потерявшая устойчивость подпорная стена на Курортном проспекте была усилена обоймой и частичной отрезкой призмы обрушения (рис. 6.11). Из-за увлажнения суглинков, составлявших грунты за подпорной стеной, активное давление грунта на стенку увеличилось. В результате стена наклонилась над тротуаром на величину до 40 см, а ее верхняя часть разрушилась.

После детального анализа условий работы подпорной стенки были разработаны и выполнены мероприятия, которые заключались в следующем.

Существующая подпорная стена сверху была разобрана на величину нарушенной кладки и до отметки заметного отклонения (с учетом возможности раскопки засыпки за стенкой из условия безопасности близко расположенных зданий). Разобранная кладка была заменена новой. Ввиду того, что при деформации подпорной стены трещины развились практически до самого фундамента, вся подпорная стена была взята в железобетонную обойму. Для уменьшения активного давления грунта на подпорную стену часть призмы обрушения была отрезана рядом буронабивных свай диаметром 1020 мм и длиной 14 м, сваи располагались на расстоянии 1,7 м одна от другой и были объединены поверху железобетонным ростверком. В свету расстояние между сваями составило 680 мм, что обеспечило непродавливание грунта между ними благодаря проявлению арочного эффекта. Существующая подпорная стена совместно с железобетонной обоймой была рассчитана на давление от ограниченного объема грунта в соответствии с изложенной в п. 6.3 методикой. Длина буронабивных свай рассчитывалась из условия необходимой заделки их ниже линии скольжения (см. гл. 7).

Для облегчения работы подпорной стены могут применяться и так называемые анкерные сваи. Такие сваи устраивают (или забивают при применении сборных свай) за пределами призмы обрушения. Поверху свай изготовляется железобетонный ростверк, в который заделывают концы металлических тяжей. Другие концы тяжей заделывают в шапочный брус, изготовляемый поверху усиливаемой подпорной стенки. Шапочный брус должен жестко соединяться с существующей подпорной стенкой, для чего арматура последней оголяется и к ней приваривается арматура шапочного бруса. Тяжи могут быть изготовлены из круглого металла диаметром 40—60 мм или из прокатных профилей. Тяжи должны обетонироваться или покрываться качественным антикоррозионным покрытием. Как правило, тяжи стремятся располагать ниже поверхности грунта. Следует помнить, что при применении анкерных свай и тяжей усиливаемая подпорная стена начинает работать по схеме однопролетной балки, следовательно, такой способ целесообразнее применять при усилении железобетонных подпорных стен. При усилении бутовых стен этот способ можно использовать только после тщательного анализа, выполнения расчетов и проектирования усиления самой конструкции стены.

Швец В.Б., Феклин В.И., Гинзбург Л.К. Усиление и реконструкция фундаментов

Источник

Анкерная подпорная стенка

Владельцы патента RU 2405892:

Изобретение относится к области строительства. Подпорная анкерная стенка содержит бетонные плиты 3, соединенные с анкерными тяжами 2. Анкерные тяжи 2 выполнены из углепластика и имеют разную длину в зависимости от эпюры давления грунта на подпорные стены. По обе стороны тяжей 2 расположены буронабивные сваи, заполненные бетоном в нижней части 5 с возможностью упора в них грунтовых анкеров 6. Технический результат — повышение устойчивости оползающего грунта. 2 ил.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано при возведении многометровых стен в грунте, усиленных анкерами.

Известны решения (см., например, [1] Джоунс К.Д. «Сооружения из армированного грунта», М, СИ., 1989, с.164, 165, рис.8.11-8.14, с.208, рис.10.6 и др.), где применяются одинаковые длины арматурные тяги, из металла не зависимо от давления и эпюры бокового давления. Если ограничить длину анкеров, то можно экономно расходовать дорогой материал тяг и не бояться ползучести.

Известны подпорные стенки, которые удерживают оползающий грунт своей массой (гравитационные стенки), или за счет своей формы (тонкостенные стенки) (см., например, Тетеор А.Н. и др. «Проектирование фундаментов». Справочник. Киев, Будивельник, 1981 г.).

Известны также анкерные сооружения, удерживающие грунт за счет работы анкеров.

На эти сооружения тратится намного меньше материала. В анкерных креплениях основные части: оголовки, анкерные тяги и грунтовые анкера (с.403 [1]). Если анкерные тяги, особенно большой длины, выполнять из металла, то они подвержены ползучести. Грунтовый анкер также испытывает деформации ползучести. Его предлагается считать как сваю (с.405 [1]).

Если принять немецкую технологию, то анкеры устраиваются специальной машиной с жесткой направляющей. Если использовать в качестве тяг новый материал — углепластик, а анкеры упереть в вертикальные, частично заполненные бетоном, сваи, то можно не опасаться ползучести.

На с.164 книги Джоунса К.Д. «Сооружения из армированного грунта», М, СИ., 1989, с.209, рис.8.11-8.14, с.208-209, рис.10.6, 10.7, длины анкеров не увязаны с поверхностью сползания, но одновременно на рис.6.12 показано, что анкера, расположенные выше линии сползания (давления на стенку), вряд ли будут удерживать откос.

Следовательно, стоит делать анкера разной длины, тем более что в высоких стенках и при использовании нового, более жесткого, чем сталь, материала в качестве тяг, не подверженных ползучести, их стоимость сильно возрастет (как пример — анкерная стена в г.Штутгарте, Германия. Высота надземной части 28 м. Много анкеров. См. копию фотографии).

Техническим решением задачи является удерживание оползающего грунта подпорной анкерной стенкой за счет анкерных тяг, имеющих разную длину.

Поставленная задача решается за счет того, что в подпорной стенке, содержащей бетонные плиты, соединенные с анкерными тяжами, анкерные тяжи выполнены из углепластика и имеют разную длину в зависимости от эпюры давления грунта на подпорные стены, при этом по обе стороны тяжей расположены буронабивные сваи, заполненные бетоном в нижней части с возможностью упора в них грунтовых анкеров.

Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что анкерные тяги имеют разную длину и выполняются из жесткого материала, не подверженного ползучести, учитывают эпюру напряжений и положение возможной поверхности смещения. Грунтовые анкеры, рассчитываемые как сваи в грунте, упираются в вертикальные столбы и тоже не подвержены ползучести.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 показан план расположения противооползневого сооружения на оползне, а на фиг.2 — продольный разрез участка, на котором устроены вертикальные столбы, и полностью показан укрепленный анкерами участок.

Анкерная подпорная стенка возводится в такой последовательности: в период временной стабилизации в теле оползня 1 устраивают анкерные тяжи 2, к которым крепят бетонные плиты 3, удерживающие оползень. Затем пробуривают по обе стороны от тяжей две скважины 4 и заполняют их в нижней части бетоном 5, затем делают грунтовые анкера 6 и упирают их в вертикальные бетонные столбы 5. Затем анкерные тяжи 2 напрягают, затягивая оголовки.

Подпорная стенка, содержащая бетонные плиты, соединенные с анкерными тяжами, отличающаяся тем, что анкерные тяжи выполнены из углепластика и имеют разную длину в зависимости от эпюры давления грунта на подпорные стены, при этом по обе стороны тяжей расположены буронабивные сваи, заполненные бетоном в нижней части с возможностью упора в них грунтовых анкеров.

Источник

Усиление подпорной стены контрфорсами

23.02.2021, 19:31

24.02.2021, 13:38

24.02.2021, 14:12

проектирование монолитных высотных зданий

24.02.2021, 20:30

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.

Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями. И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания.

По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания.

Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин.

Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать.

Дешевле всего не трогать.

Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.

24.02.2021, 20:39

Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт

24.02.2021, 21:18

Здравствуйте, Дмитрий!

Никаких чертежей нету. Застройщик, который всё это возвёл не был вообще заинтересован в качестве выполненных работ. На контакт также не идет. Так что информации по конструктиву подпорной стенки у меня нету.

Конечно, свайный фундамент был бы более оптимальным вариантом, но т.к. особо возможности нету в его возведении, из-за этого хотим сделать фундамент мелкого заложения. Вопрос в том: насколько правильно я размышляю в его устройстве (размышления в описании)?

Здравствуйте! Не подскажите литературу по данной технологии?

Offtop: Если ВСЁ дело в подпорной стене, то дешевле всего откопать позади примерно 1 м грунта. Плохо, но сработает.

Но там рядом здание. Видимо новое. С котлованом и сваями. И воронкой осадок. Взаимовлияние на подпорную стену, скорее всего и дало эти осадки в месте расположения здания.

По хорошему надо подать иск к собственнику здания или, если до 5 лет, к ген. строителям здания.

Вариантов исправить положение с осадкой и трещинами дешевых не вижу. При любых локальных работах будет изменение осадки и увеличение трещин.

Может быть по плите позади бетон налить как грузик, но надо считать.

Дешевле всего не трогать.

Сломается или упадёт вряд ли.

Качество работ очень низкое по виду. Из-за этого скорее упадёт.

Источник