Стратиграфия архея и нижнего протерозоя

Фундамент Беларуси изучен почти исключительно по данным бурения и геофизическим исследованиям. Он вскрыт в разных районах территории республики более чем 4500 скважинами. Фундамент залегает на глубинах от –20 м на Житковичско-Микашевичском выступе Полесской седловины до

–6000 м в Припятской впадине. Кристаллические породы фундамента вскрыты на глубину от нескольких метров до 900 м. По площади республики эти скважины распределены очень неравномерно. Около половины из них пробурены на Житковичско-Микашевичском выступе, более 1700 – на Белорусском массиве, почти 400 – в Припятской впадине, двумя десятками скважин фундамент вскрыт на юго-западе Беларуси в западной части Полесской седловины и в Брестской впадине и только единичными скважинами в Оршанской впадине.

На большей части территории республики фундамент сложен интенсивно дислоцированными метаморфическими комплексами, прорванными интрузиями разного состава и возраста и разбитыми разломами, главным образом, северо-восточного и в меньшей мере меридионального, субширотного и северо-западного простирания на крупные тектонические блоки разных размеров.

Разный уровень изученности фундамента буровыми работами приводит к тому, что в разных регионах различна и степень детализации стратиграфических подразделений и разная степень их обоснованности. Фундамент большей частью сложен глубоко метаморфизованными породами, которые нередко подвергались ультраметаморфической переработке. Они полностью утратили первичный минеральный состав и первичные структурные и текстурные признаки. Всё это приводит к тому, что возрастные соотношения между различными комплексами пород фундамента устанавливаются с большим трудом, либо вовсе не могут быть установлены. Большие затруднения для стратификации пород фундамента обусловлены ещё и тем, что количество надёжных определений изотопного возраста пород очень невелико.

По этой причине в основу расчленения образований кристаллического фундамента было положено выделение крупных естественных ассоциаций (или комплексов) пород, характеризующихся определённым минеральным составом, структурно-текстурными особенностями, уровнем метаморфических и ультраметаморфических преобразований, которые сформировались в ходе крупных самостоятельных этапов эволюции структуры земной коры этого региона. Выделены вещественные комплексы трех типов: 1) метаморфические стратифицированные; 2) ультраметаморфические и 3) магматические (интрузивные) нестратифицированные (табл. 3.1). Первые представляют

собой образования, возникшие при метаморфизме осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных пород, сформировавшихся в результате отложе-

ния кристаллического фундамента имеет раннедокембрийский (архейский или раннепротерозойский) возраст. Лишь некоторые магматические комплексы сформировались или закончили свое формирование в позднем протерозое.

Основу стратиграфического расчленения пород кристаллического фундамента составляют стратифицированные метаморфические комплексы (табл. 3.2). Их возрастные соотношения между собой, а также с ультраметаморфическими и магматическими образованиями определяются на основании взаимоотношений пород, наблюдаемых в керне скважин, последовательности метаморфических преобразований, изотопных определений возраста и сопоставлений с лучше изученными регионами развития раннедокембрийских пород (Украинский и Балтийский кристаллические щиты и др.). Выделение возрастных подразделений производилось на основе стратиграфической схемы архея и нижнего протерозоя, утверждённой МСК в 1990 г. Были приняты следующие границы: между нижним и верхним археем – 3150 млн. лет, между археем и протерозоем – 2500 млн. лет, между нижним и верхним протерозоем – 1650 млн. лет.

Основные геоструктурные области кристаллического фундамента, в пределах которых распространены описываемые ниже комплексы пород, показаны на рисунке 3.1.

Нижний архей (AR1). Наиболее древними образованиями в фундаменте Беларуси признаются породы, метаморфизованные в наиболее высокой, гранулитовой, фации метаморфизма. Эти продукты вместе с продуктами ультраметаморфической их переработки, слагают приблизительно 50 % всей поверхности фундамента внутри Беларуси. Они подразделены на две серии и одну толщу (табл. 3.2). На западе Беларуси к ним относится существенно метабазитовая щучинская серия (AR1gr). На востоке – кулажинская серия (AR1kl). Рудьмянская серия (AR1-2rd) развита между ними. Породы гранулитового комплекса лучше всего изучены в пределах Белорусско-Прибалтийского пояса и в Брагинском гранулитовом массиве. Существенные различия в составе гранулитов этих районов и привели к выделению двух различных серий: щучинской в Белоруско-Прибалтийском гранулитовом поясе и кулажинской в Брагинском массиве (рис. 3.2, табл. 3.1).

Щучинская серия (AR1gr). По петрографическому составу она расчленяется на две толщи: нижнюю – заборскую (AR1zb) и верхнюю дитвинскую (AR1dt). Обе они распространены в пределах Белорусско-Прибалтийского гранулитового пояса, вытянутого в северо-восточном направлении в виде полосы, шириной 200-300 км и занимающего почти всю северо-западную часть Беларуси от восточной половины Полесской седловины до северной части Оршанской впадины включительно.

Главная особенность строения щучинской серии – преобладание в её составе основных пород, на долю которых приходится 70-80 % общей мощности. Это породы темного цвета или черного с зеленоватым оттенком с массивными иногда нечеткими полосчатыми или пятнистыми текстурами и гранобластовыми структурами. Петрографический состав пород довольно однообразен.

Строение разрезов щучинской серии изучено ещё слабо, в связи с редкой сетью скважин. Общая видимая мощность пород щучинской серии до 1038 м., но если учесть крутые углы падения пластов (60-80°), то истинная мощность изученных разрезов примерно 400 м.

Площади распространения основных гранулитов обычно отражаются в геофизических полях магнитными аномалиями повышенной и высокой интенсивности.

Кулажинская серия(AR1kl) развита на юго-востоке Беларуси в пределах Брагинского гранулитового массива. Здесь она вскрыта 60 скважинами. Для этой серии характерно большое однообразие слагающих её пород. Они представлены глиноземистыми и биотитовыми гнейсами. В разрезах кулажинской серии преобладают гранат-биотитовые гнейсы и реже плагиогнейсы. Общая мощность толщи таких гнейсов вероятно значительна. Об этом можно судить по большой площади их развития.

Источник

Архей это кристаллический фундамент

Архей

Длительность архея, по данным абсолютной геохронологии, составляет 800 млн. лет — от 2700 до 1900 млн. лет назад.

В толшах пород архейского возраста, обычно сильно измененных более поздними процессами, известны осадочные водные отложения — мраморы, песчаники, глинистые сланцы, в которые превратились известняковые илы, пески и глины. Песчинки и глинистые частицы, как известно, образуются преимущественно на суше, откуда они могут быть смыты в моря. Мелкозем на суше образуется под влиянием факторов почвообразования, и это говорит о большой древности на Земле почвенных процессов.

Измельчение пород в почвенных условиях, распад их обломков на мельчайшие частицы, на отдельные минеральные зерна или их части вызывают обычно не только агенты физического выветривания — вода, ветер, температура. Значительно большую роль играют многообразные почвенные бактерии и органические кислоты, Образующиеся за счет разложения вещества почвенных организмов, в основном растений. Их активность в почве примерно в 20 раз сильнее физических агентов. Столь совершенное измельчение материала, из которого часто вынесены в закисном виде железо, марганец, алюминий, с образованием в конечном счете светлоокрашенных песков (кварцитов) явно указывает на то, что почвы на сушах архея уже существовали и интенсивно развивались и что в этом процессе принимали участие почвенные бактерии. В водных бассейнах бактерии отлагали железо, образуя местами крупные месторождения. Бактерии могут проявлять жизнедеятельность в весьма широком диапазоне температур, от отрицательных до +170°С.

Жизнеспособные бактерии можно обнаружить даже в Арктике — в снегу, в погребенных льдах. Б. Л. Исаченко полагал, что развитие бактерий началось еще в докембрии, причем допускал, что первые периоды докембрия были более благоприятными для развития автотрофных организмов, восстанавливавших углекислоту.

Как уже отмечалось, некоторые ученые полагают, что углеводороды и нефть являются компонентами состава протопланетного облака и что на поверхности Меркурия они быстро рассеялись и разложились под влиянием высокой температуры. На поверхности Земли обстановка была для них крайне неустойчивой из-за действия ультрафиолетового излучения Солнца и окислительных процессов, и они тоже разложились и исчезли.

Длительное время считалось, что живые существа, населявшие кембрийские моря (570-440 млн. лет), были самыми древними на нашей планете, хотя они нередко и удивляли исследователей разнообразием представленных тогда групп организмов, большой местами густотой населения ископаемых биотопов, их обильными популяциями, в числе которых отмечалось присутствие многих видов археоциат, трилобитов, хиолитов, реже губок, криноидей, червей, в сопровождении разных типов водорослей. Во всем мире, за малыми исключениями, палеонтологи не изучали и не изучают систематически организмы более древнего возраста. Данные региональной геологии, казалось, предрешали неудачу геологов и палеонтологов в поисках органических остатков в более древних, чем кембрий, осадочных горных породах.

Осадочные горные породы докембрийского возраста, исключительно широко представленные на выступах суши нашей планеты, обычно более или менее сильно изменены вторичными процессами по отношению к их первичному облику. Часто это бывает выражено перекристаллизацией вещества пород, с потерей ими частично или полностью первичных признаков. Поэтому у исследователей возникло представление о полном исчезновении в таких образованиях признаков прошлой органической жизни. Поэтому палеонтологи почти не занимались такими породами, проявляя лишь некоторый интерес к строматолитам, своеобразным сгусткам углекислого кальция и магния, природа которых длительно оставалась неразгаданной.

Мощность докембрийских осадочно-метаморфических, осадочно-вулканогенных, туфогенных толщ обычно огромна. Местами она достигает многих десятков километров, но точному ее установлению как раз мешает недостаточность или отсутствие критериев для расчленения и корреляции этих толщ, особенно в условиях их интенсивной складчатости. При этом известно, что серии таких образований часто вмещают месторождения весьма разнообразных полезных ископаемых, например руд черных и цветных металлов, редких и рассеянных элементов, золота, фосфоритов, алюминиевого сырья и т. д.

Следы древнейшей органической жизни на Земле ученые устанавливают по присутствию в древнейших горных породах органических веществ и продуктов их изменения, как, например, в виде графита, шунгита и других или же в виде непосредственных остатков организмов, по их отпечаткам на поверхности пород или с помощью того же остаточного органического вещества, обычно сильно обуглероженного. При этом иногда открываются в совместном развитии остатки морских водорослей и простейших животных.

Параллельно с изучением в СССР обильных материалов палеонтологии кембрия автор более 30 лет вел поиски органических остатков и в породах докембрия, в особенности его поздней части — протерозоя (2700-570 млн. лет), широко представленной во всех горных районах нашей страны. Исследовались некоторые осадочного происхождения руды. Изучению подвергались метаморфические породы, обычно внешне лишенные каких-либо признаков связи с ними остатков организмов. Еще в 40-е годы автору удалось собрать большой материал по ископаемым бактериям, оказавшимся и в далеком прошлом важными геологическими «деятелями». Эти работы подтвердили замечательные идеи В. И. Вернадского о роли организмов в геологических процессах Земли, поскольку раскрылась особо важная роль ископаемых микроорганизмов в создании рудных веществ, накоплении различных соединений и химических элементов (железо, марганец, сера, фосфор, алюминий и др.).

Теперь можно сказать, что в породах докембрия, а именно всего протерозоя и частью архея, открыты обильные новые палеонтологические объекты, притом весьма различного уровня развития — от бактериальных и бактериеподобных до сложных многоклеточных, принадлежащих к целому ряду групп беспозвоночных животных. При этом господствующими в количественном отношении оказались представители водорослей различных типов. Так впервые появились данные к биостратиграфии докембрия в частности для районов хребта Малого Хингана, Удокана, ВЬсточного Саяна, Байкальского нагорья, Кузнецкого Алатау, Западно-Сибирской низменности (по скважинам), Урала, Тимана, Карелии, Кольского полуострова и докембрия Украины и Молдавии. При участии автора подобные материалы были выявлены на территории Китая, Монголии, Польши и Чехословакии.

Таким образом, метаморфический осадочный докембрий оказался способным сохранять остатки организмов в различных его морских и терригенных породах, особенно в кремнистых. Вся северная Евразия стала благодарным объектом для поисков остатков организмов докембрия вплоть до пород, возраст которых достигает 3 млрд. лет. Иначе говоря, выявилась возможность крупного «приращения» (термин М. В. Ломоносова) палеонтологической науки, ранее в данном направлении не развивавшейся. Практическая же геология получила необходимый ключ для расшифровки истории формирования, расчленения и корреляции древнейших осадочных серий. Одновременно открылась возможность прослеживать историю жизни на Земле до самых ее «корней», где-то около 3,5 млрд. лет до н. э.

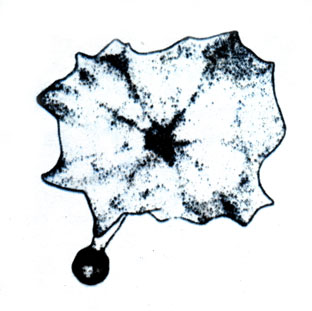

Водоросль Kakabekia umbellata Barghoorn. Сев. Америка, сланцы серии Ганфлинт (1800 млн. лет) (по С. Баргхорну)

Особого внимания заслуживают работы Эльсо С. Баргхорна, П. Клода и В. Шопфа, открывших в породах архейского возраста очень интересный комплекс органических остатков. Э. Баргхорн обнаружил в районе оз. Онтарио нити многоклеточных водорослей однорядного строения и остатки каких-то животных (Kakabekia) типа медуз или гидроидных полипов. Абсолютный возраст вмещающих слоев, определенный по калий-аргоновому методу, оказался не менее 2000 млн. лет. При изучении доломитовых слоев архея ТрансвааляЮжной Африки были выявлены остатки организмов возраста около 2600 млн. лет, представленные остатками колоний синезеленых водорослей, выраженных скоплениями графита, а также остатками ископаемых бактерий. В образце породы, имеющей известковый состав, видны строматолиты, по-видимому, имеющие внешнюю куполовидную форму.

Интересны также остатки бактерий Eobacterium isolatum Barghoornet Schopf и колонии синезеленых водорослей Archaeosphaeroides barbertonensis Schopf et Barghoorn в отложениях группы Фиг-Три с возрастом 3100 млн. лет в восточном Трансваале (Южная Африка). Менее отчетливые, но не менее интересные остатки водорослей, подобные Archaeosphaeroides barbertonensis, но не имеющие определенного очертания, установлены из отложений нруппы Онверхват возраста 3200 млн. лет, из наиболее древних строматолитовых пород Буловайна в Родезии, встречены своеобразные шиповатые остатки, выявленные в электронном микроскопе. Одноклеточные синезеленые водоросли описаны профессором П. Клодом и Н. Лайкери из отложений формации Соуден-Айрен, возраст которой определяется в 2700 млн. лет.

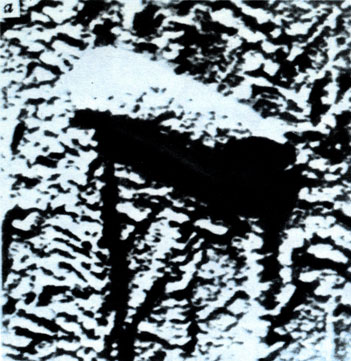

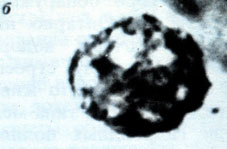

Остатки бактерий (а), колонии Eobacterium isolatum Barghoorn et Schopf и синезеленых водорослей Archaeosphaeroides barbertonensis Schopf et Barghооrn (б). Африка, Восточный Трансвааль, отложения группы Фиг-Три (3100 млн. лет, по В. Шопфу); шиповатые остатки из строматолитов (в), Африка, Восточная Родезия, отложения группы Буловайан (2800 млн. лет, по Ф. Оберлис и А. Пресновскому)

Остатки бактерий (а), колонии Eobacterium isolatum Barghoorn et Schopf и синезеленых водорослей Archaeosphaeroides barbertonensis Schopf et Barghооrn (б). Африка, Восточный Трансвааль, отложения группы Фиг-Три (3100 млн. лет, по В. Шопфу); шиповатые остатки из строматолитов (в), Африка, Восточная Родезия, отложения группы Буловайан (2800 млн. лет, по Ф. Оберлис и А. Пресновскому)

Остатки бактерий (а), колонии Eobacterium isolatum Barghoorn et Schopf и синезеленых водорослей Archaeosphaeroides barbertonensis Schopf et Barghооrn (б). Африка, Восточный Трансвааль, отложения группы Фиг-Три (3100 млн. лет, по В. Шопфу); шиповатые остатки из строматолитов (в), Африка, Восточная Родезия, отложения группы Буловайан (2800 млн. лет, по Ф. Оберлис и А. Пресновскому)

Таким образом, уже в архее, даже в раннем архее, на Земле существовали и многоклеточные водоросли и даже организмы типа медуз или гидроидных полипов, т. е. многоклеточные животные, жизнедеятельность которых при этом, вероятно, обеспечивалась тесным соседством с водорослями, выделявшими свободный кислород.

В общем за последнюю четверть века, а особенно за последнее десятилетие, в поисках следов древнейшей жизни получены замечательные результаты. На территории северной Евразии на разных уровнях стратиграфии докембрия выявлены местами массовые скопления остатков различных организмов, состав которых менялся иногда при мощностях слоев всего в 20-25 см. На основе каменного материала лабораторным путем можно изучать осадочно-метаморфическую серию пород докембрия вплоть до магматогенных образований катархея и архея.

Полученный материал не всегда отличается достаточной четкостью, поскольку он действительно местами бывает сильно поврежден вторичными процессами. Главным образом приходится сталкиваться с остаточным органическим веществом в его бесструктурном проявлении, но в большом числе случаев это остатки конкретных организмов с признаками живого вещества (способность к росту особей, к тем или иным способам размножения, проявления биологических связей с сосуществовавшими организмами, срастания, прирастания, проявления наследственности на популяциях и т. д.).

Размеры ископаемых организмов в основном микроскопические. Самые древние в СССР остатки организмов пока обнаружены в слоях беломорской серии архея Кольского п-ова и в докембрии Украинского кристаллического массива (криворожская серия пород). Наиболее древние органические остатки в настоящее время установлены в докембрии Африканского массива в отложениях группы Онвервахт возраста 3200 млн. лет, группы Фиг-Три, возраста 3100 млн. лет. Они представлены одноклеточными и колониальными водорослями и бактериями.

Не менее интересна природа тонкозернистых морских карбонатных илов, получивших название дрюитов, которым приписывается минеральное происхождение и коллоидная структура, в действительности, в условиях открытого моря и ненасыщенности вод солями кальция, также являются продуктом жизнедеятельности денитрифицирующих бактерий. Жизнедеятельность этой группы микроорганизмов основана на переводе растворенного в воде бикарбоната кальция в карбонат кальция. При этой реакции выделяется значительное количество энергии.

Следует отметить, что и в настоящее время далеко не все литологи и геологи правильно учитывают вышеприведенные данные, проявляя склонность объяснять происхождение травертинов и известняков с позиций коллоидной или общей химии, что следует считать для условий биосферы ошибочным представлением.

Отметим, что биологический путь осаждения карбоната кальция из водных растворов проявляется в более широких пределах изменения среды (рН от 6 до 9), тогда как химическая садка кальцита идет лишь при рН около 9,5, т. е. в условиях сильного испарения и садки всех солей вообще.

Известно, что отложения карбоната кальция — кристаллические известняки — имеются в составе самых древних образований архея Карелии, Кольского полуострова и в других местах (беломорская серия) среди слюдяных, гранатовых, полевошпатовых и иных гнейсов, которые тоже следует признать первично представленными нормальными осадочными отложениями глинистого или песчано-глинистого характера с примесью вулканических пород. Для этих отложений первые определения абсолютного возраста дали цифры от 2000 до 2300 млн. лет. Установление в геологическом прошлом массового отложения карбоната кальция в открытых бассейнах гидросферы Земли заставляет нас полагать, что начало массовой жизнедеятельности денитрифицирующих бактерий относится уже к этому раннему этапу формирования земной коры.

На Кольском полуострове выше отложений беломорской серии залегает Кольская серия нормальноосадочных и вулканогенных образований, подвергшихся значительному вторичному изменению. В их составе обнаружены песчаники, превращенные в кварциты, и железистые отложения, превращенные в железные руды (магнетитовые сланцы). Поэтому приходится делать вывод, что на суше тогда уже шли процессы почвообразования, вернее всего при участии микроорганизмов, а в водных условиях временами очень интенсивно проявлялась жизнедеятельность железобактерий.

Известняки и мраморы установлены в обилии в составе архея горных систем Тянь-Шаня и Памира. Первичнокарбонатные (известняковые) отложения геологи открыли в составе архея Анабарского кристаллического массива на севере Сибири. Карбонатные породы были первично, вероятно, илами бактериального происхождения.

В пределах Енисейского кряжа, в Ангаро-Питском районе, автор наблюдал очень интересные осадочные железные руды, имеющие нередко лепешковидное строение, что прямо указывало на их бактериальное происхождение. С помощью остатков водорослей из слоев того же разреза автор установил докембрийский возраст этих руд.

Таким образом, древнейшие известные нам остатки организмов относятся еще к архейскому времени и ясно указывают на то, что жизнь на Земле существует не меньше 3000 млн. лет.

Архейская эра представляется важнейшим этапом в истории Земли, когда возникли условия для неизбежного и обязательного происхождения жизни. Вещественный состав нашей планеты, в особенности ее твердой коры, жидкой и газообразной оболочек, и природные энергетические проявления должны были этому способствовать. Именно в это время среда была наиболее обогащена сложными углеродными соединениями. Уже первичная жизнь, используя запасы сложных углеродных соединений, создавшиеся на более раннем химическом этапе истории планеты, израсходовала их настолько, что в последующие времена жизнь уже не могла больше зарождаться.

Жизнь возникла в мельчайшей микроскопической форме, в огромном многообразии биохимических, биогеохимических проявлений. Пластичность живого вещества и естественный отбор обусловили быстрое повышение интенсивности жизнепроявлений, пока они не приобрели планетарного значения.

Источник