- 10 наклонных башен со всего мира, которые могут составить достойную конкуренцию Пизанской башне

- 1. Джамский минарет. Гор, Афганистан

- 2. Минарет Соборной мечети Аль-Нури. Мосул, Ирак

- 3. Падающая башня Зуурхузен. Зуурхузен, Германия

- 4. Башня в Сарагосе. Сарагоса, Испания

- 5. Башня Бад-Франкенхаузена. Германия

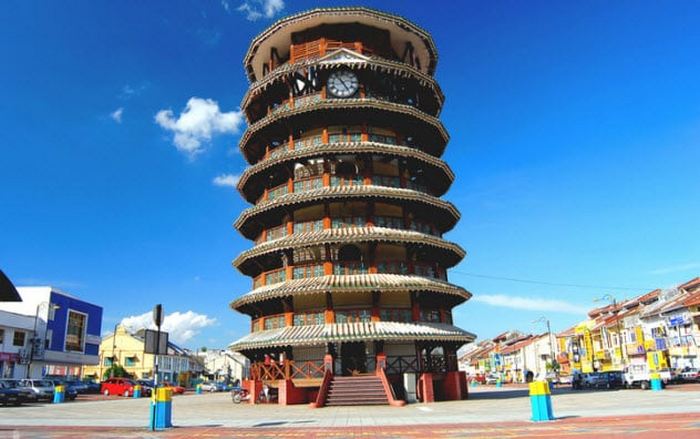

- 6. Башня Телук-Интан. Телук-Интан, Малайзия

- 7. Дуэ Торри. Болонья, Италия

- 8. Пагода Хужу. Шанхай, Китай

- 9. Олдехове. Леуварден, Нидерланды

- 10. Падающая башня в Торуни. Польша

- Обламы, бойницы и другие элементы крепостей

10 наклонных башен со всего мира, которые могут составить достойную конкуренцию Пизанской башне

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Джамский минарет. Гор, Афганистан

Джамский минарет, построенный в 1194 году, стоит под уклоном около 3,47 градуса, что меньше, чем у Пизанской башни. Тем не менее, сам минарет выше Пизанской башни, которая была построена более века спустя, на 9 метров.

Минарет построили Гуриды, династия, которая управляла древней империей, простиравшейся от Ирана до Бенгалии. Столица империи называлась Фирузкух («Бирюзовая гора»). Его местоположение было утеряно в истории, но, как полагают исследователи, город находился где-то возле минарета.

Конструкция начала наклоняться, поскольку минарет стоял на заболоченной и недостаточно твердой почве. В этом месте сходятся два горных ущелья и река. Минарет не пользуется популярностью из-за его удаленного местоположения. Любому, кто захочет его увидеть, придется 12 часов ехать по скалистым дорогам. В прошлом эта дорога кишела бандитами, которые грабили путешественников. Сегодня же минарет находится под контролем талибов.

2. Минарет Соборной мечети Аль-Нури. Мосул, Ирак

Великая мечеть аль-Нури была построена в 1172 году по приказу атабека Нур ад-Дина Махмуда Занги, в честь которого названа структура. Он правил территориями, ныне известными как Мосул и Алеппо. Нур ад-Дин Махмуд Занги прославился тем, что возглавил джихад против христианских крестоносцев, что привело к захвату Дамаска (на тот момент находившегося под контролем крестоносцев). Поскольку Нур ад-Дин был суннитом, он неоднократно предпринимал попытки установить власть суннитов над шиитами. Неудивительно, что Абу Бакр аль-Багдади, лидер Исламского государства, решил объявить о создании «халифата» в июле 2014 года в этой мечети после того, как его террористы выбили иракские войска из Мосула. Конечно, стоит отметить, что первоначальная мечеть, построенная Нур ад-Дином, давно рухнула и была заменена. Но первоначальный минарет высотой 45 метров (150 футов), который называется аль-Хадба («горбун»), остался стоять.

Никто не знает, почему или когда «горбун» начал крениться, но наклон наблюдался с XIV века. Согласно фольклорным преданиям, минарет накренился, когда пророк Мухаммед пролетел над ним по дороге в рай. Но эта история определенно неверна, потому что Мухаммед умер задолго до того, как был построен минарет. Наклон, как полагают ученые, был вызван сильными ветрами, плохим раствором и тем, что солнечный свет падал на кирпичи только с одной стороны. Во время ирано-иракской войны при бомбардировке Мосула был поврежден ряд подземных труб. Это привело к тому, что сточные воды начали просачиваться в землю и повредили фундамент здания, ухудшив наклон. Но минарет упасть не успел, поскольку Исламское государство взорвало его в 2017 году, пытаясь остановить продвижение иракской армии.

3. Падающая башня Зуурхузен. Зуурхузен, Германия

Падающая башня Зуурхузен удерживает мировой рекорд Гиннеса в качестве самого наклонного (естественным путем) здания в мире. Ее угол наклона составляет 5,19 градуса (для сравнения, Пизанская башня наклонена всего на 3,99 градуса). Отвесная башня Зуурхузена является частью церкви, и была построена в средние века в болотистой местности. Поэтому строители сначала закопали дубовые бревна в землю, прежде чем заложить фундамент. В итоге здание простояло века, но когда окружающая земля была истощена в XVIII веке, дубовые бревна высохли и башня начала крениться.

К 1970-м годам она наклонилась настолько, что некоторые опасались, что все строение рухнет. Правительство попыталось снести достопримечательность, но местные жители предотвратили это, обязавшись поддерживать башню. Церковь и башня больше не используются для поклонения и являются только туристической достопримечательностью (тем не менее, посетителей не пускают внутрь из-за опасений обвала).

4. Башня в Сарагосе. Сарагоса, Испания

Башня высотой 80 метров в Сарагосе наклонилась в одну сторону сразу же после того, как ее построили в 1504 году. Предполагается, что строительство велось в спешке, и были допущены какие-то конструкционные недочеты.

Тем не менее, башня в Сарагосе начала соперничать с Пизанской башней в популярности. Одно время были опасения, что башня рухнет на землю. В 1878 году городской совет Сарагосы надеялся уменьшить наклон башни, демонтировав ее шпиль. Это не оказало никакого эффекта, и башня продолжала крениться. В итоге городской совет разрушил башню в 1892 году, к большому разочарованию местных жителей.

5. Башня Бад-Франкенхаузена. Германия

Наклонная башня Бад-Франкенхаузена — это колокольня церкви высотой 56 метров. Она уже давно находилась на грани падения, и никакие усилия не могли этому помешать. Шпиль наклонен на 4,8 градуса, что больше, чем у Пизанской башни (причем такой наклон церковного шпиля был зарегистрирован по крайней мере с 1640 года).

Причиной стали особенности местной подземной географии. Примерно 250 миллионов лет назад Бад-Франкенхаузен был частью океана. Вода позже высохла, оставив после себя отложения соли, которые находились под землей в течение миллионов лет. Около 95 миллионов лет назад холмы Киффхаузера поднялись из-под земли (Бад-Франкенхаузен расположен на южных склонах этих холмов). Земля, где поднялись холмы, начала трескаться, позволяя воде проникать в землю. Вода вымыла оставшуюся соль, ослабив почву и образовав большие каверны под ней. Опасаясь, что башня и пристроенная к ней церковь могут рухнуть в любое время, городской совет Бад-Франкенхаузена приобрел это сооружение и собирается найти средства для спасения башни.

6. Башня Телук-Интан. Телук-Интан, Малайзия

Наклонная башня Телук-Интан была построена в 1885 году. Хотя первоначально она служила в качестве городской водонапорной башни, впоследствии на ней также установили огромные часы. Архитектурный стиль башни, построенной на средства местных жителей, выглядит китайским не зря, ведь инженер, проектировавший здание, и большинство жителей города в то время были китайцами.

Подвело конструкцию то, что она была построена из дерева и кирпича, и была недостаточно прочной, чтобы поддерживать вес резервуара с водой. Также почва, на которой она была построена, являлась слишком мягкой для такой тяжелой структуры. Оба фактора привели к тому, что водонапорная башня накренилась в сторону.

7. Дуэ Торри. Болонья, Италия

Дуэ Торри («Две башни») — две наклонные башни, «Асинелли» и «Гаризенда». Что примечательно, обе из них наклонены больше, чем Пизанская башня. «Гаризенда» даже удерживает рекорд самой наклонной башни в Италии. Дуэ Торри были построены в XII веке и названы в честь семей, которые заказали и финансировали их строительство. Хотя структуры были в основном созданы для оборонительных целей, семьи также использовали их, чтобы показать свое богатство.

В то время политическая ситуация в Болонье была напряженной. Город разделился между двумя конкурирующими группами: Гвельфы и Гибеллины. Гвельфы поддерживали Папу, а Гибеллины поддерживали императора Священной Римской Империи. Это заставило многие конкурирующие семьи построить башни, чтобы укрепить свои зоны контроля. Были созданы сотни таких башен, но только «Асинелли» и «Гаризенда» оказались под уклоном.

8. Пагода Хужу. Шанхай, Китай

В 1079 году пагода Хужу была построена генералом Чжоу Венда для хранения пяти статуй Будды, которые он получил от императора Гао-Цзуна из династии Сун. Она начала крениться на одну сторону вскоре после строительства. Наклон ухудшился в 1788 году, когда структура была повреждена во время пожара, вызванного фейерверками во время ярмарки.

Еще хуже ситуация стала в XIX веке, когда несколько жителей деревни вырыли яму у подножия башни из-за слухов, что там было спрятано золото. Сегодня башня наклонена на невообразимые 7,1 градуса, почти в два раза больше наклона Пизанской башни и больше, чем у башни Зуурхузена (которая удерживает рекорд самого наклонного естественным образом здания в мире). Несмотря на крутой уклон и значительные повреждения, пагода Хужу все еще довольно устойчива и не подвергается опасности падения. Говорят, что наклон был вызван двумя разными видами почвы под фундаментом башни.

9. Олдехове. Леуварден, Нидерланды

Олдехове — это незавершенная, стоящая под наклоном башня. Ее строительство началось в 1529 году, но было заброшено в 1533 году после того, как здание начало крениться. Ее создатель Якоб ван Акен сначала попытался противодействовать наклону, специально искривив некоторые части башни. Но это не сработало.

Изначально планировалось, что высота Олдехове составит 120 метров, но строительство остановилось на отметке всего 48 метров. Также хотя к башне должны были пристроить церковь, этого так и не сделали. Несмотря на это, недостроенная башня использовалась как магазин, часовая башня и наблюдательный пост. Сегодня она выступает в роли туристической достопримечательности.

10. Падающая башня в Торуни. Польша

Наклонная башня в Торуни была построена как часть городских стен на рубеже XIV века. У башни было только три стены, а с внутренней стороны стены не было, чтобы можно было быстрее поднимать боеприпасы на верхний этаж. В средние века структура начала крениться, поскольку она была построена на песчаной почве. Однако это не помешало людям списать этот факт на суеверия и предания. Некоторые говорят, что Бог проклял здание после того, как польский математик и астроном Коперник сделал открытие, которое противоречило существованию Бога.

Согласно фольклорным преданиям, строение было построено рыцарем, который влюбился в женщину. Это было против правил рыцарства, поэтому башня и наклонилась. Наклонная башня в Торуни была выведена из эксплуатации в качестве части городской стены в XVIII веке. К ней была добавлена четвертая стена, и здание переквалифицировали в женскую тюрьму. Позднее бывшая башня была переоборудована в оружейную мастерскую, а затем в дом. Сегодня в башне есть паб и офис Муниципального института культуры.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Обламы, бойницы и другие элементы крепостей

Оборонительные стены

Стены не только выполняли защитные функции, они определяли и параметры города, служили своеобразным фоном для гражданских и культовых зданий. Лишенные декоративных элементов, крепостные стены благодаря четкой и строгой ритмике членений (тын, городни и тарасы)* достигали большой архитектурно-художественной выразительности. Эмоциональное звучание всей композиции усиливали башни. Они еще сильнее подчеркивали ритмическое построение протяженной деревянной стены.

Вплоть до XIII века в летописных источниках любая конструкция ограждения имела одно и то же название — город. Эту характерную особенность подметил Сигизмунд Герберштейн: «. ибо все то, что окружено стеною, укреплено тыном или огорожено другим способом, они называют городом» 1 . В таком же значении этот термин употреблялся и на протяжении последующего времени, почти до начала XVIII века. Вместе с тем в письменных источниках XVII века распространены и другие термины: «тын», «городни», «тарасы», «острог», означающие конкретный и определенный тип конструкции стены. Термин же «город» в значении крепостной стены употребляется как обобщенное понятие, под ним подразумевается и заплот (лежачий город), и тыновая стена (стоячий город), а не только срубная конструкция.

Тын — простейший тип деревянной крепостной стены и, пожалуй, наиболее древний (ил. 2, 3). Тыновые стены окружали город, тын устраивался во рву и на валах. В зависимости от постановки тына изменялась и его высота. Естественно, что наиболее высокой стена была в том случае, если ставилась она на ровной местности, и наименьшей высоты был тын, поставленный на высоком, с крутыми откосами, земляном валу. Здесь он скорее играл роль бруствера, нежели стены в значении ограждения крепости. Стрельба при таком устройстве стены производилась поверх тына.

2. Тыновая стена крепости в Свислочи. XVII в. Реконструкция С. А. Сергачева

Высокий тын требовал дополнительных креплений, так как находившаяся в земле нижняя часть бревен быстро загнивала и стена разрушалась. Так, верхотурский воевода в 1641 году сообщал, что острог в Верхотурье был «поставлен тыном, а Тарасов и обламов и никаких крепостей нет, и тот острог весь погнил и во многих местах повалился, а которые прясла и стоят, и те с обоих сторон на подпорах» 2 . Надо полагать, что подпорки в виде наклонных бревен ставились сразу же при возведении стен. Часто они острым концом выступали наружу и назывались «иглами». Делалось это с целью воспрепятствовать противнику в преодолении крепостной стены. По-видимому, именно такая стена была сделана в 1684 году в Тюмени. Здесь взамен рубленой поставили стену иной конструкции — «на брусяных иглах с отноги и выпуски». Нечто подобное можно видеть и на плане Тобольска конца XVII века (ил. 1). О существовании специальных подпорок свидетельствует также описание 1703 года Илимского острога, стены которого были длиной 333 сажени, и кругом всего острога стояла 2961 тынина «с столбами и переклады».

3. Фрагмент тыновой стены Братского острога. XVII в.

функции подпорок выполняли и «полати», устраиваемые вдоль стен внутри крепости. Одновременно они использовались для организации обороны с «верхнего боя». Такие полати были простыми по конструкции, удобными и потому — довольно распространенными. Упоминания о них встречаются в росписных списках городов на северных, южных границах и в Сибири. Гораздо более прочной была стена, в которой тын сочетался с элементами срубной конструкции в разных вариациях: тын и поперечные рубленые стенки, поверх которых устраивался настил; срубная сплошная стена небольшой высоты, засыпанная землей и камнями, а поверх нее — тын небольшой высоты; срубная стена небольшой высоты и вплотную к ней — тын обычной высоты; срубные клетки, засыпанные землей с камнями и поставленные вплотную к стене, а поверх клеток — настил.

Большое разнообразие сочетаний тына и срубных элементов подчеркивает широкое распространение тыновых стен в русских крепостях, чему способствовала также быстрота и простота устройства тына. Среди разновидностей тыновых стен представляет интерес «косой острог», у которого заостренные сверху бревна имели наклонное положение. Такая стена поддерживалась небольшой насыпью изнутри крепости, специальными «козлами» или же пристроенным к стене помостом. Известно, что стенами такой конструкции был огражден Охотский острог, так и называемый вначале — Косым острогом.

Наряду с тыном повсеместное распространение в деревянном крепостном зодчестве получила срубная конструкция стены, известная под названиями «город», «городни» или «тарасы» (ил. 4). Это была гораздо более совершенная и по прочности и по архитектуре конструкция, происходящая от сруба -основы основ и конструктивной и архитектурно-художественной выразительности деревянного зодчества. Появление городней и тарас в русских крепостях взамен однорядных тыновых стен стало логическим ответом на появление огнестрельного оружия, и в частности артиллерии. Ячейки срубных стен, как правило, заполнялись землей и камнями. Такие стены продолжали использоваться до конца XVII века.

6. Фрагмент срубной стены Николо-Карельского монастыря. XVII в.

Вот как описывает в 1635 году летописец стены одной из крепостей Козельско-Столпицкой засеки: «. столпицкой засеки город сосновый рублен в одну стену с быками, на быках мощен мост, около города поверх мосту город, рублен в две стены в клетку, а в клетках прорублены двери, ходить по городу» 3 . Здесь заполненные землей и камнями срубы названы «быками». Быки соединены однорядной рубленой стеной, а поверх быков устроен настил, на котором стена рублена уже в два ряда с поперечными перерубами. Причем на стене нет галереи, а все клетки имеют сообщение между собой через двери.

В XV веке широкое распространение получает двухрядная срубная стена. Она становится основным типом конструкции крепостной стены. В письменных источниках такая конструкция названа «тарасами». В ней не все клетки были заполнены землей и камнями. Обычно ограждение состояло из двух параллельных стен, отстоящих друг от друга на полторы-две сажени и соединенных между собой перерубами с промежутками в одну-две сажени. Узкие клетки заполнялись «хрящем», а широкие оставались полыми. Они предназначались для защитников крепости. В каждой из них обычно было сделано по две бойницы и дверь.

Определение тарас и городней было впервые классифицировано Ф. Ласковским и затем принималось всеми исследователями. Городни, по терминологии Ласковского, — это отдельные срубы, поставленные вплотную друг к другу. Такая конструкция стены, как отмечал исследователь, имела существенный недостаток — места соединения срубов в большей степени подвергались воздействию атмосферных осадков и быстрее загнивали. К тому же стена получала неравномерную осадку срубов, вследствие чего искривлялась и в настилах и крышах появлялись перепады. Иными словами, конструкция в виде городни вредила прочности стены 4 .

В стене, рубленной тарасами, этот конструктивный недостаток отсутствовал. Собственно тарасу, по словам Ласковского, составлял участок стены (ячейка) между двумя стенами (перерубами).

Возведение срубных стен занимало гораздо больше времени и требовало значительного количества строительного материала. Часто поэтому при выборе места для будущей крепости ее основатели максимально учитывали защитные свойства местности и с наиболее защищенных сторон не ставили стен. Так, в 1598 году строители города на реке Туре докладывали царю, что «от реки от Туры по берегу крутово камени горы от воды вверх высотою сажен с 12 и больши, а саженьми не меряно, а та гора крута, утес, и тово места по Туре по реке по самому берегу 60 сажен больших, а по смете де тому месту городовая стена не надобе, потому что то место добро крепко, никоторыми делы взлести не можно. то место и без городовые стены всякова города крепче, разве б по тому месту велети хоромы поставить в ряд, что город же, да избы поделать, и дворы б поставить постенно» 5 .

Сохранившиеся письменные документы дают некоторое представление и о размерах крепостных стен. Сопоставление описей показывает, что высота стен в большинстве рубленых городов составляла две с половиной — три сажени с незначительными отклонениями в ту или иную сторону. Ширина стен, как правило, была не менее полутора саженей, но и не превышала обычно двух саженей. Сравнение описаний крепостей на русском Севере (например, Олонец, Опочка) и южных и сибирских крепостей показывает идентичность их основных габаритов. Высота тыновых стен обычно составляла от полутора до двух саженей, и лишь в редких случаях она доходила до трех и более саженей.

Деревянные рубленые стены имели двускатную крышу, стропильная конструкция которой держалась на внешней стене и на столбах с внутренней стороны города. Столбы опирались на выпуски верхних бревен поперечных стенок-перерубов. Наглядным примером такого покрытия может служить сохранившаяся часть стены с проездной башней Николо-Карельского монастыря (ил. 6). Крыли обычно «в два теса», реже — «в один тес», но в последнем случае под тес подкладывали дрань или же сверху прибивали нащельники. В 1684 году воевода Матвей Кравков, принимая Якутск у своего предшественника, заметил в отписке, что «стены у города и башни крыты в один тес, без нащельников» 6 .

Характерной особенностью крепостных рубленых стен было устройство в них верхнего, среднего и нижнего боя. Для этой цели в каждой ячейке нижней стены и верхнего яруса прорубались бойницы для стрельбы. Такие же бойницы «просекали» и в острожных стенах, но там они располагались не по всей стене, а в специальных «выводах». Стрельба верхнего боя осуществлялась, как уже отмечалось, поверх тына.

Оборонительные стены русских крепостей, выполняя свои основные функции, служили надежным прикрытием для защитников. В архитектуре крепостных стен воплощались передовые достижения русского строительного искусства; в условиях длительной борьбы были выработаны различные сочетания элементов конструкций, но лучшим достижением архитектуры оборонительных стен, вне сомнения, остается мощная рубленая конструкция ограждения, ярким примером которого могут служить остатки Якутского острога (ил. 5).

*Объяснения этих и других терминов см. в cловаре.

Крепостные башни

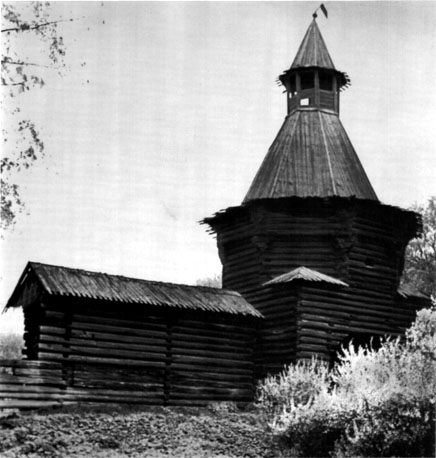

Для оборонного зодчества Древней Руси вплоть до XIII века было характерным отсутствие в крепостях башен. Иногда одиночные башни стояли внутри тыновых крепостей, выполняя роль сторожевых и дозорных вышек, и, как правило, в обороне активного участия не принимали. Непосредственно в крепостных стенах башни стали устраивать с появлением артиллерии. Наиболее употребительными терминами, означавшими башню, были «вежа», «стрельница», «костер», «столп». Причем эти термины не были одинаково распространенными по всей Руси. Так, в псковской и новгородской землях башню называли словом «костер», а в московской — «стрельница». Все они выполняли функцию наблюдательных пунктов. Чаще встречались проездные башни, но они почти всегда назывались «воротными». Их можно видеть на прилагаемых здесь чертежах (ил. 9).

Термин «башня» появился позднее, лишь в XVI веке, и с этого времени встречался повсеместно. С конца XVI века летописные источники не только фиксируют сам термин, но и дают описание конструктивного устройства башен различного типа, их размеры и количество в системе оборонительных сооружений крепости. От XVII века до нас дошли вещественные остатки — крепостные башни некоторых острогов. В большинстве своем они претерпели за столь длительное существование некоторые изменения, коснувшиеся в основном таких элементов, как кровля, междуэтажные перекрытия, лестницы и ворота. Вместе с тем многочисленные описания, сохранившиеся в росписных списках, дают возможность проследить характер конструктивного устройства башен, а также отдельных их элементов и форм.

В XVII веке термин «башня» стал настолько распространенным, что уже не охватывал всего многообразия этих сооружений, отличавшихся друг от друга конструктивным устройством, функциональным назначением и местом расположения в системе оборонительных укреплений. Именно по таким признакам и стали называть башни в росписных списках: проезжая, воротная, наугольная, глухая, круглая, четвероугольная, двухъярусная, караульная, брусяная и так далее (ил. 7-10). Среди разнообразных названий совершенно четко прослеживаются отдельные группы, из которых вырисовываются типы башен, отличающихся друг от друга основными признаками: формой плана, назначением, способом рубки, количеством ярусов.

Большинство башен деревянных крепостей были четырехугольными в плане, или, как писали в летописях, «рублены в четыре стены». Круглые, или многоугольные, башни хотя и были менее распространенными, но почти всегда им отводилась роль главных проездных башен. Эти башни не только отличались формой плана, но и были крупнее. Так, например, в конце XVII века проездная башня Новой Мангазеи поднялась в высоту на 24,9м, а восьмигранная в плане башня Тобольского кремля в 1678 году возвышалась от земли до завершения почти на 50м.

В зависимости от размеров и значимости крепости варьировались количество башен и их размеры. Когда и каких типов башни брались за основу — выявить сложно, а порой и невозможно. Например, все шестнадцать башен Якутска были четырехугольными, а в Тобольске из девяти башен четыре были четырехугольными, четыре угловые — шестиугольными и одна — восьмиугольной. В Новой Мангазее выделялась только одна проездная башня, а четыре угловые имели квадратное в плане основание. Круглые башни были больше распространены на русском Севере. Так, в Олонце по описи 1699 года значилось десять шестиугольных и всего три четырехугольных башен. В Холмогорах в 1623 году из одиннадцати башен было семь шестиугольных, а в Кольской крепости такую же форму плана имели все пять башен.

Немаловажным достоинством многоугольных башен было то, что они выступали за линию городовой стены тремя, четырьмя или пятью стенами, что значительно увеличивало поле обзора (обстрела). Можно предположить, что круглые башни чаще применялись при сложной конфигурации планов крепостей. Башни о шести и восьми стенах, в отличие от четырехугольных, давали возможность соединять стены города не только под прямым углом. Там, где крепости имели форму плана, повторяющую контуры рельефа местности, круглых башен было больше, и, наоборот, в крепостях с геометрически правильной конфигурацией плана более употребительными были четырехугольные башни. Круглые башни не сохранились, хотя изображения их встречаются на некоторых чертежах. По типу круглых башен в культовом зодчестве строили отдельно стоящие колокольни. Именно колокольни, восприняв форму башен, могут сегодня дать нам о них представление (ил. 11). Чаще всего круглые башни были десять шестиугольных и всего три четырехугольных башен. В Холмогорах в 1623 году из одиннадцати башен было семь шестиугольных, а в Кольской крепости такую же форму плана имели все пять башен.

Немаловажным достоинством многоугольных башен было то, что они выступали за линию городовой стены тремя, четырьмя или пятью стенами, что значительно увеличивало поле обзора (обстрела). Можно предположить, что круглые башни чаще применялись при сложной конфигурации планов крепостей. Башни о шести и восьми стенах, в отличие от четырехугольных, давали возможность соединять стены города не только под прямым углом. Там, где крепости имели форму плана, повторяющую контуры рельефа местности, круглых башен было больше, и, наоборот, в крепостях с геометрически правильной конфигурацией плана более употребительными были четырехугольные башни. Круглые башни не сохранились, хотя изображения их встречаются на некоторых чертежах. По типу круглых башен в культовом зодчестве строили отдельно стоящие колокольни. Именно колокольни, восприняв форму башен, могут сегодня дать нам о них представление (ил. 11). Чаще всего круглые башни были многоярусными. В самом верхнем ярусе находился чердак — клетка, или караульня. Шатры башен и сторожевых вышек покрывались тесом. Концы тесин иногда декоративно обрабатывались в виде зубцов или перьев (копий). Как четырехугольные, так и круглые башни имели различные способы рубки углов — и «в лапу», и «в обло» («с остатком»).

Башни кроме своих основных выполняли и другие функции. Они использовались под амбары, жилье, на них устраивались колокольни или часовни. Например, на Спасской башне города Красноярска находилась часовня во имя Спаса и колокольня, на которой висел колокол. На самом верху располагалась караульня с обходной галереей, огражденной перилами. По просьбе служилых людей на колокольне устроили часы, потому что «без часов быть невозможно, Красноярск — город укрепленный, стоим на стенном карауле беспрестанно, днем и ночью» 1 . Еще более эффективно использовались башни в крепостях на территориях, где происходили военные столкновения. Так, в Албазине под главной проездной башней находились ворота, в самой башне помещалась приказная изба, а наверху — караульня. Две другие башни служили жильем для казаков.

В жилые башни вход на верхний ярус осуществлялся по наружным лестницам (при тыновых стенах ограждения) или через входы с уровня обламов крепостных стен в местах их примыкания к башне (при срубных стенах). Изоляция нижнего и верхнего ярусов делалась с целью сохранения тепла в жилой части. Междуэтажное перекрытие выполнялось из сплошного настила, утепленного слоем глины и земли. Кроме того, между венцами жилой части сруба башни был проложен слой мха. Именно такую особенность имеют обе сохранившиеся башни Братского острога.

11. Колокольня из села Кулига Дракованова. XVI(?)-XVIIвв.

Характерной чертой башен некоторых крепостей было наличие в них навесных балконов-часовен над въездными воротами. Таковы и сохранившиеся башни Илимского и Якутского острогов (ил. 12).

12. «Часовня на свесе» проездной башни Якутского острога. XVII в.

Ясность и строгость форм, единство конструктивной системы, сочетание монументальности объема самой сторожевой башни и романтичности в более легких и изящных часовнях — все это позволяет отнести эти памятники к ценнейшим образцам русского крепостного деревянного зодчества.

Некоторые исследователи исключали культовое назначение навесных балконов и целиком относили их появление к задаче усиления обороны въездных ворот крепости. Это предположение, однако, не подкрепляется ни архивными источниками, ни конкретными сохранившимися памятниками. С самого начала балконы-свесы устраивались в качестве часовен, чему можно найти подтверждение в архивных исторических документах. Описание Илимского острога воеводой Качановым в 1703 году показывает, что в крепости было три башни с «часовнями на свесе». У Спасской башни одна часовня была «снаружи за острогом, а другая в остроге». Стоявшая напротив Спасской Богоявленская башня имела одну часовню — «за острожною стеною». На культовое назначение часовен указывает не только их название, но и описание конструкции и отдельных форм («вершена бочкою, а на верх бочки маковица с крестом, опаяно белым железом, а бочка и маковица обита лемехом» 2 ), а также перечень главных икон с описанием их содержания. С «часовней на свесе», обращенной за пределы острога, была третья проездная башня Илимского острога — Введенская.

Устройство часовен над проездными башнями не было случайным. Как наиболее слабое место в системе оборонительного сооружения, воротные башни получали «покровительство» святых. Для размещения икон и устраивались навесные часовни. Можно отметить также, что часто иконы размещались непосредственно над воротами. Кроме религиозных часовни имели и эстетические функции, внося живописность в строгую архитектуру башен, дополняя силуэт крепости, разряжая монотонность протяженных стен и снижая некоторое однообразие силуэта башен. Конструктивное устройство таких часовен было довольно простым и в то же время прочным. На сохранившейся башне из Якутска можно видеть достаточно ясно всю конструкцию соединения сруба башни и консольных выпусков над воротами для устройства на них часовен. Для этой цели употреблялись наиболее длинные и прочные бревна, пропускавшиеся через две противоположные стены сруба. Консольные выпуски состояли из трех рядов бревен, укрепленных в торцах горизонтальной обвязкой. Стойки на концах выпусков и у стен (с внешних сторон) башни составляли каркас часовен. Сверху каркас также имел обвязку и стропильную конструкцию «на два ската». Ограждение часовен было забрано «в елку», а входы в них осуществлялись непосредственно из башен, со второго яруса (моста).

13-16 Типы сторожевых вышек

Функционально необходимым элементом большинства самых крупных башен деревянных крепостей были сторожевые вышки. Они устраивались на шатрах башен и в свою очередь также были покрыты небольшими шатриками. Вышки были, как правило, рублены из бруса или представляли собой каркасную конструкцию, огражденную со всех сторон перилами. Глухие (без дверей) будки имели окна, обращенные во все стороны, и обходные галереи с перилами (ил. 13-16). Конструктивное устройство таких смотровых вышек можно увидеть на сохранившихся башнях Бельского, Братского. Якутского острогов и на проездной башне Николо-Карельского монастыря.

Нельзя не сказать о значении башен в общей композиции крепости. Башни не только обогащали силуэт деревянного кремля и служили доминантами, но и выявляли планировочные особенности, активно способствуя сложению облика города-крепости. Сочетание оборонительных, хозяйственных, культовых и эмоционально-художественных функций в башнях делало их универсальными сооружениями, занимающими главное положение в композиционной структуре укрепленного деревянного города.

17. Ворота древнего Минска. Реконструкция Э. М. Загорульского.

Обламы, бойницы и другие элементы крепостей

Еще в глубокой древности, используя защитные свойства рельефа местности, строители поселений задумывались об их дополнительной защите. Наиболее распространенными на протяжении VIII-Х веков были глубокие, с крутыми откосами, рвы, а с Х века наряду с ними большое значение приобретают и валы. Их высота достигала десяти метров, как, например, в Старой Рязани, а в Киеве времен Ярослава Мудрого и того больше — шестнадцати метров. Дальнейшее развитие и совершенствование этой оборонительной системы привело к появлению внутри вала бревенчатой срубно-каркасной конструкции в различных вариациях. Так, огромной высоты валы Киева, сооруженные в XI веке, имели внутри деревянные срубы, заполненные землей 1 . Такая же конструктивная система крепостных стен была и в древнем Белгороде (ил. 19).

Об эффективности рвов и валов в системе обороны крепостей свидетельствует тот факт, что они имели распространение вплоть до XVIII века. Но в Сибири, вследствие промерзаемости грунта на большей части ее территории, рвы и валы устраивались редко, за исключением крепостей, расположенных в более благоприятных в климатическом отношении районах, особенно вдоль южных границ и на востоке.

19. Срубная стена в системе земляных валов древнего Белгорода. Реконструкция М. В. Городцова и Б. А. Рыбакова

Среди большого разнообразия элементов крепостей можно выделить две группы: первая включает в себя защитные устройства непосредственно на оборонительных сооружениях (обламы, бойницы, нагородни), вторая — это дополнительные «всякие крепости», устраиваемые вокруг острогов и городов. Сюда входят земляные валы, рвы, «чеснок», надолбы, рогульки, частик и другие устройства.

Наиболее распространенным защитным приспособлением в деревянном крепостном зодчестве был облам. Он представляет собой как бы второй, небольшой высоты, сруб, поддерживаемый консольными выпусками последних венцов основного сруба башни. Обламом летописные источники называют также и верхнюю часть срубной стены. В данном случае это лишь одна внешняя стена с перерубами — своеобразными контрфорсами. Таким образом, облам башни и облам срубной стены отличаются друг от друга. В башне он устраивается, как правило, по всему периметру, а на стене — только с одной стороны. В первом случае он называется круговым обламом и относится только к башням.

Некоторые источники XVII века называют обламом не весь верхний сруб, а только одну его стенку. Причем это могла быть не обязательно срубная конструкция. Широкое распространение имели на башнях ограждения в виде стенок из теса, которые устраивались только с трех сторон башни (с внешней и двух боковых). Четвертая сторона, обращенная внутрь крепости, могла быть совсем открытой или имела парапет. Такой облам был похож, скорее, на бруствер или забороло. Высота его обычно не превышала двух метров, и представлял он собой или невысокий, по грудь человека, парапет, или стенку до самой кровли, на всю высоту человеческого роста.

Обламная часть башен и срубных стен отстояла от стен нижнего сруба на 15-25 см, образуя щель по всему периметру башен или вдоль прясел стен. Через эти щели поражали противника, подошедшего вплотную к стене. Более широкое распространение круговые обламы получили в деревянных крепостях с середины XVII века. Высота такого облама чаще всего не превышала одной сажени, а сруб состоял обычно из пяти-восьми венцов бревен. Во всех сохранившихся башнях конструктивное устройство срубных обламов однотипно (ил. 18, 20-23). Это подтверждается также и росписными списками Мангазеи, Енисейска, Красноярска, Олонца, Опочки и других крепостей. В некоторых архивных источниках вместо обламов употребляется еще один термин — «розвалы». Например, в Селенгинске в 1665 году был построен острог, а по углам — «четыре башни с розвалы и с вышки крыты» 2 . Принципиального отличия между ними, однако, не было.

24-27. Бойницы пищального боя

В стенах обламов «просекались» небольшие отверстия-бойницы для стрельбы по неприятелю. На всех сохранившихся башнях бойницы одинаковы не только по конструкции, но и близки по размерам. Как правило, они соответствовали оружию, которым пользовались защитники. Размеры отверстий (почти квадратных по форме) были в пределах восьми-десяти сантиметров. Снаружи нижняя и боковые плоскости бойницы были скошенными для удобства стрельбы и увеличения фронта обзора и обстрела (ил. 24-27). Для пушечной стрельбы прорубались более крупные бойницы, и габариты их составляли обычно 30×40 см. Бойницы обязательно должны были соответствовать «наряду» (ил. 28, 29). Известен случай, когда воеводы, прибыв на службу в 1599 году в Березов, отметили, что, кроме всего прочего, «окна на башнях просечены не по наряду». Они тут же велели «у башен окна просечь по мере» 3 и сделали новые станки к пушкам, за что впоследствии получили царскую благодарность.

Расположение бойниц в башнях и стенах было равномерным. Верхние, средние и нижние бои соответствовали ярусам башен. Доступ к ним осуществлялся по лестницам, устроенным внутри башен. Конструкция таких лестниц сохранилась в некоторых башнях. Лестница представляла собой две плахи (тетивы) с врезанными в них ступенями.

Существенным дополнением в крепостных сооружениях были всевозможные запорные устройства. При строительстве крепостей подсчитывали не только количество бревен, плах и драниц, необходимых для башен и стен, но и сколько «понадобитца каких железных крепостей в проезжие башни к воротам и в малые воротца замков и засовов и крюков и пробоев» 4 .

28, 29 Бойницы пушечного боя

Деревянные крепости сами по себе были мощными оборонительными сооружениями. Но вместе с ними, согласно царским наказам и грамотам, ставились и «всякие острожные крепости». Как правило, градодельцам вменялось в обязанность не только острог поставить, но и «рвы покопать, и надолбы поделать и всякими крепостьми укрепить» 5 . При передаче города во время смены воевод обязательно осуществлялся не только осмотр стен, башен и наряда в них, но и отмечалось, сколько «около острогу рвов и иных каких крепостей великих». Так, при осмотре в 1659 году Тюмени воеводой Андреем Кафтыревым было обнаружено, что «ров де из города осыпался, а иные засорены, да и заострожной де ров от степи местами засыпан навозом, и крепостей никаких нет» 6 . В ответ на воеводскую отписку последовал царский указ, которым было велено «за острогом ров вычистить и крепости поделать». Причем делать все это рекомендовалось летом, «не в деловую пору, чтоб пашенным крестьяном однолично в том большие тягости и налоги не было» 7 .

По-видимому, такая работа была для жителей городов в тягость, так как рвы часто оползали и засорялись, а деревянные надолбы гнили. В той же Тюмени очередной воевода, Михайло Квашнин, осматривая в 1679 году укрепления города, обнаружил, что острог во многих местах погнил, «и надолб нет, и ров не копан». И так было во многих русских городах.

Под термином «всякие крепости» подразумевались искусственные защитные устройства в виде рвов, земляных валов, надолбов, «чеснока» (ил. 30, 31). В сочетании друг с другом все они представляли довольно значительные и часто неприступные искусственные препятствия. Очень подробно такая система дополнительных устройств показана в отписке Онуфрия Степанова о нападении богдойских войск в 1655 году на Комарский острог, вокруг которого был выкопан ров, «а круг того рву бит чеснок деревянной, а круг того чесноку деревянного бит чеснок железной стрелной опотайной. а в остроге были исподней и верхней бои, а внутрь острожной стены засыпали хрящем с нижнего бою и до верху от пушечного бою» 8 . На случай «навального приступу» к острогу было приставлено «судовое дощеничное деревье высокое», для устройства лестниц, а на остроге «кладены» катки. Богдойцы, перейдя к приступу, «у того деревянного чесноку щиты поставили, и на том железном чесноку многие богдойские люди кололися и итти к острогу не могли от того железного чесноку к стене» 9 .

Искусственные препятствия возводились не только вокруг крепостных стен. В русском крепостном деревянном зодчестве XVI-XVII веков они нашли широкое распространение в системе засек, соединявших отдельные укрепления, сторожевые посты и редуты. Размеры и масштабы искусственных препятствий свидетельствуют об их значимости в общей системе оборонительных сооружений. Они представляли собой укрепленные линии на подступах к границам городов и Русского государства в целом. Искусство устройства их было таким же высоким, как и возведение самих крепостей.

Источник