- Устройство глубоких буровых опор

- 13.3. Тонкостенные оболочки и буровые опоры

- Тонкостенная оболочка представляет собой пустотелый цилиндр из обычного или предварительно напряженного железобетона.

- ВОПРОС 5. Виды фундаментов глубокого заложения (опускные колодцы, кессоны, тонкостенные оболочки и буровые опоры).

Устройство глубоких буровых опор

К563

С.Б. Коваль, М.В. Молодцов

Технология Возведения Зданий и Сооружений

Курс лекций для заочников

Технология возведения подземных сооружений

УДК 69.05(075.8) + 69.003.1(075.8)

Коваль С.Б., Молодцов М.В. Технология возведения зданий и сооружений: Курс лекций для заочников. Технология возведения подземных сооружений – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 25 с.

Приведены классификации подземных сооружений и требования, предъявляемые к ним. Рассмотрены основные способы производства работ, описаны последовательности и особенности производства работ при различных технологий возведения подземных сооружений.

Курс лекций предназначен для студентов архитектурно-строительного факультета вечерней и заочной форм обучения.

Одобрено учебно-методической комиссией архитектурно-строительного факультета.

Рецензенты: Кромский Е.И.

© Издательство ЮУрГУ, 2003.

Оглавление

Устройство глубоких буровых опор. 4

Опоры из тонкостенных сборных оболочек. 5

Опускные колодцы. 8

Стена в грунте. 15

Устройство пионерной траншеи. 16

Разработка траншеи. 17

Возведение стен под глинистым раствором. 19

Разработка грунта. 20

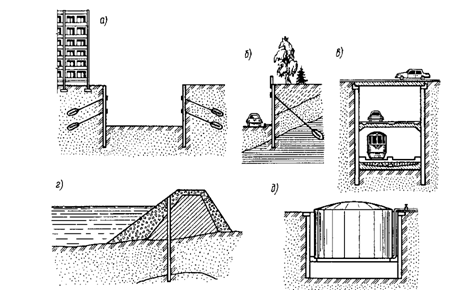

Подземные сооружения возводятся при устройстве фундаментов глубокого заложения, насосных станций, гаражей, вагоноопрокидывателей, опор мостов и других сооружений, возведение которых открытым способом не эффективно или не возможно.

В качестве способов возведения подземных сооружений выделяют:

· глубокие буровые опоры;

· опоры из тонкостенных сборных оболочек;

· способ «стена в грунте».

Устройство глубоких буровых опор

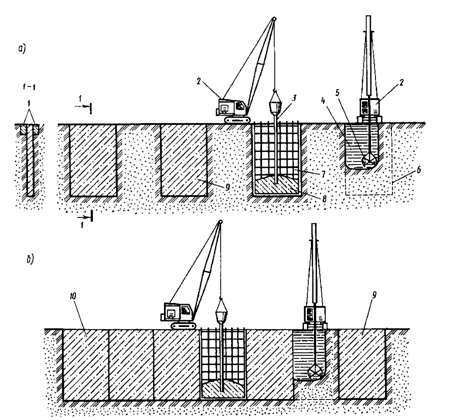

Буровые опоры глубокого заложения первоначально применялись в мостостроении (так называемые сваи Е.Л. Хлебникова) с целью прохода слабых водонасыщенных грунтов с передачей нагрузок на более сильные скальные основания залегающие на большой глубине (своего рода сваи-стойки в виде мощных буронабивных свай).

Технология возведения буровых опор глубокого заложения аналогична технологии возведения буровых свай, однако их размеры значительно больше: диаметр до 3,5 м, диаметр уширений до 5 м и глубина 100 и более метров. Для получения необходимых размеров ствола скважины используются специальные мощные бурильные установки различных фирм или экскаваторы с грейферным оборудованием.

Источник

13.3. Тонкостенные оболочки и буровые опоры

Тонкостенные оболочки из сборных железобетонных элементов индустриального изготовления начали широко применять при возведении фундаментов глубокого заложения с появлением мощных вибропогружателей, позволяющих погружать в грунт элементы больших размеров.

Тонкостенная оболочка представляет собой пустотелый цилиндр из обычного или предварительно напряженного железобетона.

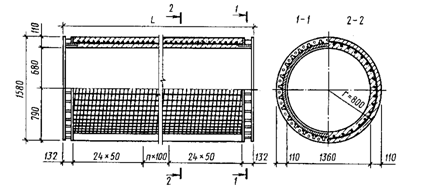

Оболочки выпускаются секциями длиной от 6 до 12 м и наружным диаметром От 1 до 3 м. Длина секций кратна 1 м, толщина стенок составляет 12 см. На рис. 13.10 в качестве примера показана секция оболочки диаметром 1,6 м.

Рис. 13.10. Конструкция типовой оболочки диаметром 1,6 м

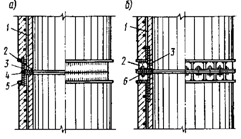

На строительной площадке секции оболочки или предварительно укрупняются, или наращиваются в процессе погружения с помощью специальных стыковых устройств. Анализ накопленного опыта показал, что наилучшими типами стыков являются сварной, применяемый для предварительной сборки на строительной площадке, и фланцевый на болтах, используемый для наращивания оболочек в процессе погружения (рис. 13.11).

Рис. 13.11. Стыки секций оболочек:

а — сварной стык; б — фланцево-болтовой стык; 1 — стержень продольной арматуры; 2 — ребро; 3 — обечайка; 4 — сварной шов;

5 — стальной стержень; б — болт

Погружение оболочек в грунт осуществляется, как правило, вибропогружателями. Для облегчения погружения, а также для предотвращения разрушения оболочки при встрече с твердыми включениями конец нижней секции снабжается ножом.

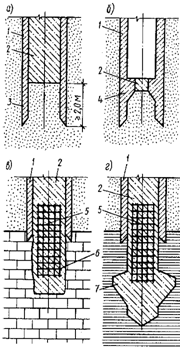

Для повышения сопротивления оболочки действию значительных по величине внешних усилий обычно ее полость после погружения до заданной глубины заполняется бетоном. При погружении в песчаные грунты внизу оставляют уплотненное песчаное ядро высотой не менее 2 м (рис. 13.12, а). Благодаря этому сохраняется естественная плотность песчаного грунта в основании оболочки, что обеспечивает лучшее использование его несущей способности.

Заполнение оболочек бетоном значительно замедляет темпы производства работ и снижает процент сборности фундамента, особенно при оболочках большого диаметра.

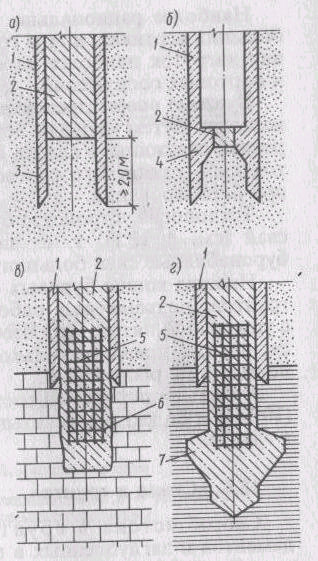

Рис. 13.12. Конструкция сборных железобетонных оболочек:

а — оболочка с уплотненным песчаным ядром; б — усиленная оболочка с несущей диафрагмой; в — оболочка, заделанная в скалу; г — оболочка с уширенной пятой; 1 — оболочка; 2 — бетонное заполнение; 3 — нож; 4 — несущая диафрагма; 5 — арматурный каркас;

б — буровая скважина в скальной породе; 7 — уширенная пята

Чтобы снизить объем укладываемого бетона или вообще исключить производство бетонных работ на строительной площадке, разработаны конструкции оболочек с утолщенными до 16. 20 см стенками (усиленные оболочки). Усиленные оболочки обладают достаточной прочностью для их вибропогружения в труднопроходимые грунты, характеризуемые включениями галечника и валунов (что на практике создавало серьезные трудности при погружении обычных оболочек и не раз приводило к их разрушению), и не требуют обязательного последующего заполнения бетоном по крайней мере на полную высоту. Применение таких оболочек значительно сокращает объем бетонных работ, производимых на строительной площадке.

Разновидностью усиленных оболочек являются оболочки с несущей диафрагмой. Диафрагма устраивается в нижней секции оболочки на высоте одного-двух ее диаметров и имеет центральное отверстие для извлечения грунта из ее полости при погружении (рис. 13.12, б). После посадки диафрагмы на грунт на последнем этапе погружения отверстие заливают бетоном. Такие оболочки предназначаются для фундаментов, устраиваемых в песчаных и песчано-гравийных грунтах без включения валунов.

Если оболочка погружается до скальных грунтов, то ее нижний конец, как правило, заделывается в скалу. Для этого в скальной породе через оболочку бурят скважину диаметром, равным внутреннему диаметру оболочки, и после установки арматурного каркаса скважину и оболочку заливают бетоном (рис. 13.12, в).

В нескальных грунтах увеличение несущей способности оболочки по грунту достигается устройством внизу уширенной пяты. Полость для уширенной пяты делают либо разбуриванием, либо камуфлетным взрывом с последующим заполнением ее бетонной смесью (рис. 13.12, г). Практика показала, что устройство уширений наиболее целесообразно в глинистых грунтах средней прочности.

Оболочки, заделанные в скалу или имеющие внизу уширение, обладают значительной несущей способностью (10 МН и более), поэтому обязательно заполняются бетоном на всю высоту. Исключение составляют только усиленные оболочки,где иногда можно ограничитьсяустройством только нижней бетон- ной пробки.

Тонкостенные оболочки из сборных железобетонных элементов обладают рядом достоинств, позволяющих им во многих случаях успешно конкурировать с другими типами фундаментов глубокого занижения. Прежде всего надо отметить индустриальность их изготовления, высокую сборность и механизацию всех работ, что позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость возведения фундаментов. Кроме того, применение оболочек позволяет лучше использовать прочностные свойства материала фундамента. Так, если при опускных колодцах и кессонах прочностные свойства материала фундамента используются на 10. 15%, то в оболочках — на 40. 60%. Особенно экономичными являются оболочки, заделанные основанием в скальные грунты, когда их материал может быть использован практически полностью.

Наиболее рационально тонкостенные оболочки применять при больших вертикальных и горизонтальных нагрузках. Такие сочетания нагрузок наиболее характерны для мостов, гидротехнических и портовых сооружений.

Буровые опоры представляют собой бетонные столбы, которые возводят путем укладки бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины. Укладка бетонной смеси производится под защитой либо глинистого раствора, либо обсадных труб, извлекаемых при бетонировании.

Технология устройства буровых опор та же, что и буронабивных свай (см. § 11.1), т. е., по существу, они представляют собой буронабивные сваи большого диаметра (более 80 см).

Нижние концы буровых опор обязательно доводят до плотных грунтов, поэтому они работают как стойки. Иногда их делают с уширенной пятой. При необходимости буровые опоры армируются, но, как правило, только на участках сопряжении со скальной породой и с ростверком.

Буровые опоры обладают значительной несущей способностью (10 МН и более) и рассчитываются как сваи-стойки, изготовленные в грунте.

Источник

ВОПРОС 5. Виды фундаментов глубокого заложения (опускные колодцы, кессоны, тонкостенные оболочки и буровые опоры).

При залегании прочных грунтов на значительной глубине, когда устройство фундаментов в открытых котлованах становится трудновыполнимым и экономически невыгодным, а применение свай не обеспечивает необходимой несущей способности, прибегают к устройству ФГЗ. Необходимость устройства фундаментов глубокого заложения может быть вызвана и особенностями самого сооружения, например когда оно должно быть опущено на большую глубину – подземные гаражи и склады, ёмкости очистных, водопроводных и канализационных сооружений, здания насосных станций, водозаборы, глубокие колодцы для зданий дробления руды, непрерывной разливки стали и многие другие.

В настоящее время применяют следующие типы фундаментов глубокого заложения: опускные колодцы и кессоны, тонкостенные оболочки, буровые опоры и фундаменты, возводимые методом стена в грунте.

Опускные колодцы.

Представляют собой замкнутую в плане и открытую сверху и снизу полую конструкцию, бетонируемую или собираемую из сборных элементов на поверхности грунта и погружаемую под действием собственного веса или дополнительной пригрузки по мере разработки грунта внутри нее (рис.13.1 и 13.2.).

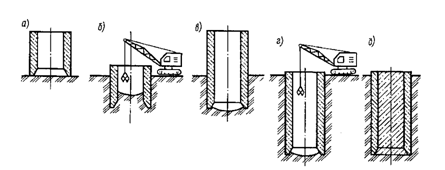

Рис.13.1 Последовательность устройства опускного колодца:

а – изготовление первого яруса опускного колодца на поверхности грунта; б – погружение первого яруса опускного колодца в грунт; в – наращивание оболочки колодца; г – погружение колодца до проектной отметки; д – заполнение бетоном полости опускного колодца в случае использования его как фундамента глубокого заложения

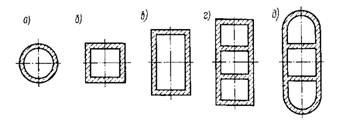

Рис.13.2. Формы сечений опускных колодцев в плане:

а – круглая; б – квадратная; в – прямоугольная; г – прямоугольная с поперечными перегородками; д – с закругленными торцевыми стенками

· Форма колодца в плане определяется конфигурацией проектируемого сооружения См. рис.13.2.

Наиболее рациональной является круглая форма, т.к. стенка круглого колодца работает только на сжатие, и при заданной площади основания обладает наименьшим наружным периметром, что уменьшает силы трения по их боковой поверхности, возникающие при погружении. Плоские же стенки опускных колодцев в основном будут работать на изгиб (что далеко не выгодно), но с другой стороны прямоугольная и квадратная форма позволяет более рационально использовать площадь внутреннего помещения.

В любом случае очертание колодца должно быть в плане симметричным, т.к. всякая асимметрия осложняет его погружение (прекосы, отклонения).

Конструкционные материалы для опускных колодцев:

— каменная или кирпичная кладка;

— ж/б- наиболее распространен:

1.Монолитные (только когда форма колодца в плане имеет сложное очертание, нет возможности изготовления сборных элементов, при проходке скальных грунтов и грунтов с большим числом валунов).

2.Сборные (наибольшее предпочтение)

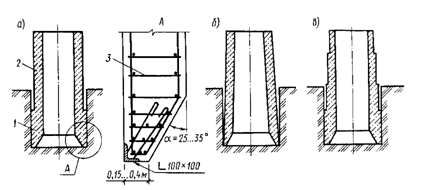

· Погружению колодца в основание сопротивляются силы трения стен колодца о грунт. Для уменьшения трения колодцам придают коническую или цилиндрически уступчатую форму, с использованием тиксотропной суспензии. Оболочка опускного колодца из монолитного ж/б состоит из двух основных частей : 1 – ножевой; 2 – собственно оболочки. См. рис. 13.3.

Рис.13.3. Форма вертикальных сечений монолитных опускных колодцев:

а – цилиндрическая; б – коническая; в – цилиндрическая ступенчатая; 1 – ножевая часть опускного колодца; 2 – оболочка опускного колодца; 3 – арматура ножа колодца

· Ножевая часть шире стены оболочки на 100…150мм со стороны грунта.

· Толщина стен монолитных колодцев определяется из условия создания веса, необходимого для преодоления сил трения.

· Бетон должен быть прочным, плотным (вес) и иметь высокую водонепроницаемость – В35.

· Монолитные ж/б колодцы изготавливают непосредственно над местом их погружения на специально изготовленной выровненной площадке. При hк>10м его бетонирование ведется отдельными ярусами, последовательно. К опусканию преступают только после набором бетоном 100% прочности, что непроизводительно (потеря времени).

К недостаткам монолитных ж/б опускных колодцев также следует отнести:

— большой расход материалов, не оправданный требованиями прочности;

— значительная трудоемкость, за счет их изготовления полностью на строительной площадке;

· Преимущества монолитных колодцев:

— возможность придания им любой формы;

— отсутствие (как правило) опасности всплытия

· Из сборных опускных колодцев наибольшее распространение получили:

— колодцы из пустотелых прямоугольных элементов

Кессоны.

В сильно обводненных грунтах, содержащих прослойки скальных пород или твердых включений (валуны, погребенную древесину и т.д.) погружение опускных колодцев по схеме «насухо» требует больших затрат на водоотлив, а разработка грунта под водой невозможна из-за наличия в грунте твердых включений.

В этом случае используется кессонный метод устройства фундаментов глубокого заложения, который был предложен во Франции в середине 19в.

Кессон схематически представляет собой опрокинутый вверх днищем ящик, образующий рабочую камеру, в которую под давлением нагнетается сжатый воздух, уравновешивающий давление грунтовой воды на данной глубине, что не позволяет ей проникать в рабочую камеру, благодаря чему разработка грунта ведется насухо без водоотлива.

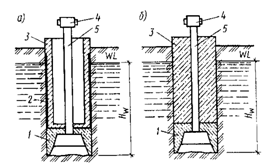

Рис.13.9. Схема устройства кессона:

а – для заглубленного помещения; б – для глубокого фундамента; 1 – кессонная камера; 2 – гидроизоляция; 3 – надкессонное строение; 4 – шлюзовой аппарат; 5 – шахтная труба

Метод является более дорогостоящим и сложным, поскольку требует специального оборудования. Кроме того, этот способ связан с пребыванием людей в зоне повышенного давления воздуха, что значительно сокращает продолжительность рабочих смен (до 2 часов при 350…400кПа(max)) при максимальной глубине 35-40м.

В связи с вышесказанным кессоны применяют значительно реже других типов фундаментов глубокого заложения.

Кессонная камера, высота которой по санитарным нормам принимается не менее 2,2 м, выполняется из ж/б и состоит из потолка и стен, называемых консолями.

Способ погружения кессона аналогичен опускному колодцу. Глубину погружения кессона и его внешние размеры определяют так же, как и для опускных колодцев.

Шлюзовой аппарат, соединенный с кессонной камерой шахтными трубами, предназначен для шлюзования людей и грузов при их спуске в кессонную камеру и при подъеме из нее.

Грунт в камере кессона разрабатывается или ручным или гидромеханическим способом.

Имеется опыт разработки грунта в кессонной камере вообще без присутствия в ней рабочих, когда все управление гидромеханизмами выносится за ее пределы. Такой способ опускания кессона называется слепым.

Тонкостенные оболочки.

Тонкостенная оболочка представляет собой пустотелый цилиндр из обычного или предварительно напряженного ж/б. Они начали широко применяться только с появлением мощных вибропогружателей, позволяющих погружать в грунт элементы больших размеров.

Рис.13.10. Конструкция типовой оболочки диаметром 1,6м

Оболочки выпускаются секциями длиной от 6 до 12м и наружным диаметром от 1 до 3м. Длина секций кратна 1м, толщина стенок составляет 12см. На рис 13.10 в качестве примера показана секция оболочки диаметром 1,6м.

Наилучшими типами стыков являются сварной, применяемый для предварительной сборки на строительной площадке, и фланцевый на болтах, используемый для наращивания оболочек в процессе погружения. (рис.13.11)

Рис.13.11. Стыки секций оболочек:

а – сварной стык; б – фланцево-болтовой стык; 1 – стержень продольной арматуры; 2 – ребро; 3 – обечайка; 4 – сварной шов; 5 – стальной стержень; 6- болт

Погружение оболочек в грунт осуществляется, как правило, вибропогружателями. Для облегчения погружения, а также для предотвращения разрушения оболочки при встрече с твердыми включениями конец нижней секции снабжается ножом.

Обычно для повышения сопротивления оболочки действию значительных внешних усилий обычно ее полость после погружения до заданной глубины заполняется бетоном. При погружении в песчаные грунты внизу оставляют уплотненное песчаное ядро высотой не менее 2м. (рис.13.12а)

Рис.13.12 Конструкция сборных железобетонных оболочек:

а – оболочка с уплотненным песчаным ядром; б – усиленная оболочка с несущей диафрагмой; в – оболочка, заделанная в скалу; г – оболочка с уширенной пятой; 1 – оболочка; 2 – бетонное заполнение; 3 – нож; 4 – несущая диафрагма; 5 – арматурный каркас; 6 – буровая скважина в скальной породе; 7 – уширенная пята

Благодаря этому сохраняется естественная плотность песчаного грунта в основании оболочки, что обеспечивает лучшее использование его несущей способности.

Наиболее рационально тонкостенные оболочки применять при больших вертикальных и горизонтальных нагрузках. Такие сочетания нагрузок наиболее характерны для мостов, гидротехнических и портовых сооружений.

Буровые опоры.

Буровые опоры представляют собой бетонные столбы, которые возводят путем укладки бетонной смеси в предварительно пробуренные скважины. Укладка бетонной смеси производится под защитой либо глинистого раствора, либо обсадных труб, извлекаемых при бетонировании.

Технология устройства буровых опор та же, что и буронабивных свай. По существу, они представляют собой буронабивные сваи большого сечения (d >80см).

Нижние концы буронабивных опор обязательно доводят до плотных грунтов, поэтому они работают как стойки. Иногда их делают с уширенной пятой.

Буровые опоры обладают значительной несущей способностью (e1000т) и рассчитываются как сваи-стойки.

Стена в грунте.

Этот способ предназначен для устройства фундаментов и заглубленных в грунт сооружений (рис. 13.13).

Рис.13.13. Конструкции, сооружаемые способом «стена в грунте»: а – котлованы в городских условиях; б – подпорные стенки; в – тоннели; г – противофильтрационные диафрагмы; д – подземные резервуары

Способ заключается в том, что сначала по контуру будущего сооружения в грунте отрывается узкая глубокая траншея (b=60…100 см, Hd40…50 м) с помощью жесткого грейфера или механизированного траншеекопателя на проектную глубину с врезкой в водоупор, которая затем заполняется бетонной смесью или сборными железобетонными элементами.

Возведенная таким образом стена может служить конструктивным элементом фундамента, ограждением котлована или стеной заглубленного помещения.

Помимо заглубленных сооружений способом «стена в грунте» можно устраивать противофильтрационные завесы. Устройство «стены в грунте» наиболее целесообразно в водонасыщенных грунтах при высоком уровне подземных вод. Способ особенно эффективен при заглублении стен в водоупорные грунты, что позволяет полностью отказаться от водоотлива или глубинного водопонижения.

Существенным достоинством способа является возможность устройства глубоких котлованов и заглубленных помещений вблизи существующих зданий и сооружений без нарушения их устойчивости, что особенно важно при строительстве в стесненных условиях, а также при реконструкции сооружений.

Технология устройства «стены в грунте».

1. Сооружение «стена в грунте» начинается с устройства сборной или монолитной форшахты, которая служит направляющей для землеройных машин, опорой для подвешивания армокаркасов, бетолитных труб, сборных железобетонных панелей и т.п. и обеспечивает устойчивость стенок в верхней части.

2. Отрывка котлована отдельными захватками. Откопав первую захватку, на всю глубину стены по ее торцам устраивают ограничители, арматурный каркас и укладывают бетонную смесь.

3. Затем переходят к захватке «через одну», а после ее устройства – к промежуточной и т.д., в результате получается сплошная стена (рис. 13.14).

Рис.13.14. Последовательность возведения «стены в грунте»:

а – первая очередь работ; б – вторая очередь работ; 1 – форшахта; 2 – базовых механизм; 3 – бетонолитная труба; 4 – глинистый раствор; 5 – грейфер; 6 – траншея под одну захватку; 7 – арматурный каркас; 8 – бетонная смесь; 9 – забетонированная секция; 10 – готовая «стена в грунте»

Такой метод называется методом последовательных захваток или секционным методом.

Для удержания стен захватки против обрушения по мере углубления в нее подливают тиксотропный глинистый раствор.

После возведения «стены в грунте» по всему периметру сооружения (т.е. конструкция замыкает в плане будущее сооружение) поэтапно удаляют грунт из внутреннего пространства. При необходимости на каждом этапе по периметру устраивают грунтовые анкера или распорки. Если крепления не изготавливаются, то устойчивость стены при удалении грунта обеспечивается ее заделкой в основание. После полного удаления грунта из внутреннего пространства до проектной отметки возводят внутренние конструкции.

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 1383; Нарушение авторского права страницы

Источник