Кровля и подошва продуктивных пластов. Методы их обоснования и изучения

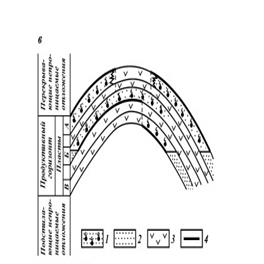

В изучении залежей большую роль играет моделирование внешней формы залежи. Форма определяется положением в пространстве различных геологических поверхностей, ограничивающих все породы (коллекторы и неколлекторы) продуктивного горизонта, включенные в общий объем залежи.

К числу таких поверхностей относятся:

кровля и подошва залежи :

— верхняя и нижняя структурные поверхности, отделяющие продуктивный горизонт от непроницаемых покрывающих и подстилающих пластов;

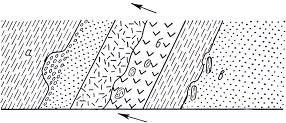

—дизъюнктивные поверхности, обусловливающие смещение одновозрастных пород относительно друг друга;

—поверхности, разделяющие породы-коллекторы и неколлекторы по границам, связанным со сменой литологического состава пород, со стратиграфическими несогласиями и др.;

—поверхности, разделяющие части продуктивного горизонта с разным характером насыщения их флюидами, т.е. поверхности ВНК, ГВК и ГНК.

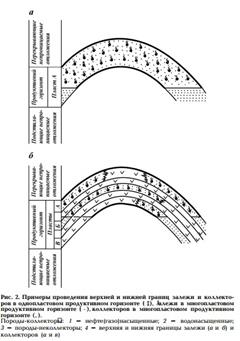

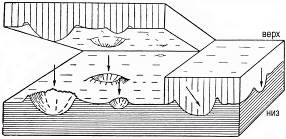

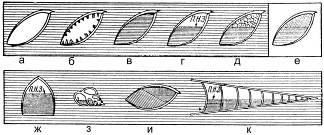

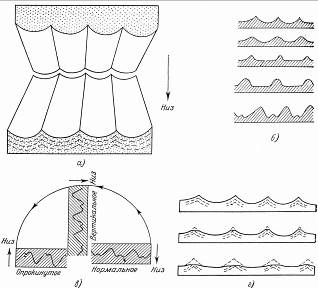

В качестве верхней границы залежи при согласном залегании пород продуктивного горизонта и перекрывающих его пород принимается кровля продуктивного горизонта, т.е. синхроничная поверхность, разделяющая породы независимо от их литологической характеристики. В случаях, когда прикровельная часть продуктивного горизонта повсеместно выполнена проницаемой породой, верхней границей залежи служит верхняя поверхность коллекторов. Такое совпадение имеет место при монолитном строении продуктивного горизонта, выполненного по всей толщине породой-коллектором (рис. 1, а), или при многопластовом продуктивном горизонте, когда верхний проницаемый пласт (прослой) залегает повсеместно. Примером может служить нефтегазовая залежь IV мэотического горизонта Анастасиевско-Троицкого месторождения, в которой верхней границей залежи повсеместно служит поверхность мощного песчаного пласта.Если в прикровельной части горизонта имеются участки замещения коллекторов непроницаемыми породами, то на этих участках верхние границы залежи и поверхности коллекторов не совпадают (рис. 1, 6, в). В качестве примера можно привести Ромашкинское месторождение, где кровлей многопластового продуктивного горизонта Д! (верхней границей залежи) является граница между репером “верхний известняк» и прерывистым пластом “а». На участках, где пласт “а» представлен коллектором, верхней границей залежи служит поверхность коллекторов этого пласта.

За нижнюю границу пластовой залежи нефти (газа) в пределах внутреннего контура нефтеносности (газоносности) принимают подошву продуктивного горизонта, т.е. поверхность между продуктивным горизонтом и подстилающими непроницаемыми породами. Все, что было сказано выше от-40.

. 1. Примеры проведения верхней и нижней границ залежи и коллекторов в однопластовом продуктивном горизонте.Породы-коллекторы: 1 — нефте(газо)насыщенные; 2 — водонасыщенные* 3 — породы-неколлекторы; 4 — верхняя и нижняя границы залежи (а и б) и коллекторов [о. и б)

носительно проведения верхних границ залежи и коллекторов, полностью относится и к нижним границам.

Источник

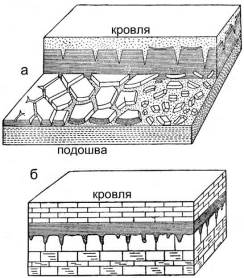

Строение поверхностей наслоения. Определение кровли и подошвы слоёв

При изучении осадочных отложений одной из основных задач является определение кровли и подошвы пласта и установление относительной последовательности пород (слоёв) разреза и их происхождения. Для этого используется большое количество внешних признаков: фациальные признаки, цвет породы, наличие конкреций и включений, характер строения несогласованных слоёв и особенности строения поверхностей наслоения или приграничных участков слоёв.

К признакам, которые можно выявить на поверхности наслоения или в приграничной части, относятся: знаки ряби; линии и знаки прибоя; следы периодических потоков или знаки струй; трещины высыхания; следы падения капель дождя и града, иероглифы механического происхождения; иероглифы биогенного происхождения и прочие следы, оставляемые организмами; отпечатки кристаллов; следы выхода пузырьков газа; наличие конкреций, обломков туфов; стилолиты и фунтиковые («конус в конус) текстуры; и т.д.

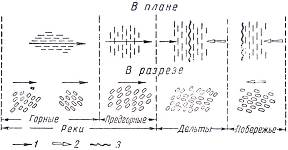

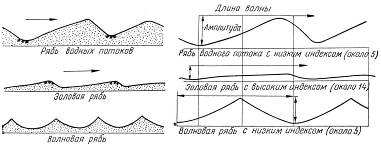

Знаки ряби. Рябью называют грядки, образуемые на поверхности рыхлого осадка движениями воды или ветра. Они позволяют определять кровлю, подошву и условия образования слоя. Основными типами ряби являются: 1 – рябь эоловая; 2 – рябь течений; 3 – волновая рябь; 4 – перекрёстная рябь (рис. 1.11, 1.14).

|

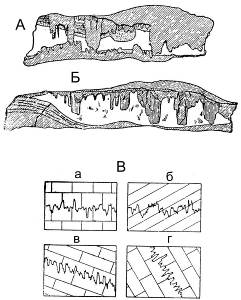

| Рис. 1.11. Следы ряби на верхней плоскости плиток известковой породы. а – симметричная рябь волнения; б – перекрёстная рябь (бугорки). |

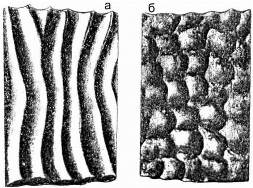

Эоловая рябь несимметрична (рис. 1 14). Более крутой склон грядки расположен с подветренной стороны. Гребень слега заострён и указывает на положение кровли слоя, а ложбинка более пологая. На гребнях песчинки часто грубее, чем в желобках. Рябь характеризуется небольшой амплитудой колебания – отношение высоты к длине волны от 1:20 до 1:50. Обычно длина не больше нескольких сантиметров и лишь в грубых песках может достигать 25 см. Расположение грядок субпараллельное.

Рябь течений – речных и морских – обычно похожа на эоловую рябь, но отличается большей амплитудой (от 1:4 до 1:10), т.е. большей крутизной. Крутой склон грядки направлен в сторону течения. В отличие от эоловой ряби, более крупные песчинки накапливаются в желобках. Длина волны от нескольких мм. до нескольких см. и очень редко до нескольких метров. Образуется на разных глубинах – вплоть до 800 м.

|

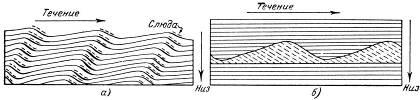

| Рис. 1.12. Ложное напластование. а – обусловленное концентраций чешуек слюды на более крутых склонах хребтиков ряби (по Д.Вудворту); б – внутренняя структура (косая слоистость) в погребённых хребтиках ряби (по Р.Шроку). |

Для валиков ряби течений типичной внутренней структурой является особый род косой слоистости (рис. 1.12), которая обычно наклонена вниз по течению и грубо параллельна склону валика, также обращенного вниз по течению. Крупная рябь образуется в условиях сильных течений, мелкая – в мелкой воде, а мелкая «рябь язычками» с «раздавленными» гребнями – в мелкой воде на поймах, в приливной полосе и в заливах.

|

| Рис. 1.13. Волновая рябь. а – следы ряби и их отпечатки в покрывающем слое. Видна внутренняя структура хребтиков ряби, отсутствующая в перекрывающем слое. б – характерные профили волновой (осцилляционной) ряби. в – профиль волновой ряби. Зная, что хребтики второго порядка располагаются в углублениях, можно установить в нормальном или опрокинутом залегании находится слой. г – схема эрозии волновой ряби. Однако и в этом случае возможно сохранение внутренней структуры, по которой определяется нормальное или опрокинутое залегание слоя. |

Волновая рябь симметрична (рис. 1.13, 1.14). Ряды острых гряд, разделены широкими ложбинами, в средине которых иногда бывают более низкие острые гребни. Острый гребень указывает на положение кровли. Длина волн колеблется в зависимости от глубины и силы течения. Чем глубже и сильнее волнение, тем больше длина волны и амплитуда. Короткие и мелкие волны образуются в мелкой воде при слабом волнении.

Перекрёстная рябь (рис. 1 11) возникает при наложении на ранее образованную рябь новой ряби другого направления или в результате разложения волны на две системы перекрещивающихся колебаний. Обычно образуется в мелкой воде, где движение воды ограничено угловатым границами берега, и представляет собой неправильные ряды многоугольных ямок, образованных пересекающимися системами гребней).

Волноприбойные знаки или знаки прибоя (рис. 1.17а) иногда путают со знаками ряби. Они представляют систему мелких, перекрывающих друг друга кривых песчаных валиков, выпуклых в сторону суши, достигающих 2-3 мм высоты и сложенных из тонких песчинок.

|

| Рис. 1.14. Профили трёх характерных типов следов ряби. |

Образовались в зоне прибоя (морского или озёрного). Встречаются в ископаемом виде крайне редко.

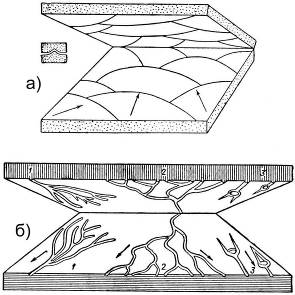

Следы струек течения (рис. 1.17б) наблюдаются в волноприбойной зоне на глинистом или песчаном пляже и представлены двумя вариантами. В первом – струйки ветвятся в сторону моря, во втором – струйки сливаются в направлении моря (по строению напоминают речную систему) и образуются при замирающей волне или спадающем приливе.

Трещины высыхания. При высыхании на воздухе тонкозернистые осадки (алевритовые, глинистые, карбонатные и др.) с поверхности растрескиваются и покрываются характерным мозаичным узором из трещин, который указывает на кровлю пласта (рис. 1.15, 1.16).

|

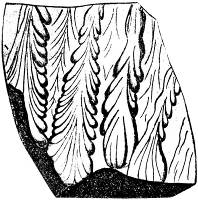

Трещины высыхания можно наблюдать у высыхающих луж, пойм, такыров и т.д. Трещины позднее могут заполняться более крупнозернистым материалом. Иногда при высыхании и растрескивании отделяются плитки, края которых иногда закручиваются вверх (реже вниз), или плитки скручиваются в трубочки. Следы падения капель дождя, града сохраняются обычно в осадках прибрежной приливно-отливной зоны в кровлевой части слоя и имеют округлые или овальные формы вмятин с неровными валиками вокруг них (рис. 1.18). На эти структурные формы очень похожи следы выхода пузырьков газа. При уплотнении рыхлых осадков газ выдавливается и, выходя наружу, образует лунки размером до 7 мм и более. Они отличаются гладкой поверхностью и обычно отсутствием приподнятого края (валика). Иногда сохраняются узкие субвертикальные каналы выхода газа, заполненные позднее инородным материалом. Иероглифы (гиероглифы) механического происхождения разнообразны по происхождению. Иногда они наблюдаются внутри слоя, но чаще на поверхности. Глубина рельефа от нескольких миллиметров до 10 сантиметров и более. Часто имеют вид гроздевидных или сосковидных образований (следы неравномерного размыва сильным течением или наплывания полужидкого осадка) (рис. 1.19) или параллельных нарезок, штрихов, или широких линейно вытянутых грядок, иногда пересекающихся и очень причудливых (следы волочения). Струи указывают на направление, а их морфология – на характер течения. Иероглифы биогенного происхождения и другие следы, оставляемые организмами (биоглифы, ходы червей, следы ползания и отпечатки следов животных или частей донных животных или растений – их разнообразие очень велико). Иероглифы биогенного происхождениямогут быть как в мелководных, так и в относительно глубоководных осадках в кровле или в прикровлевой части слоя.

|