- Значение словосочетания «проломить стену»

- Значение слова «проломить»

- Значение слова «стена»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «проломить»

- Ассоциации к слову «стена»

- Синонимы к словосочетанию «проломить стену»

- Предложения со словосочетанием «проломить стену»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «проломить стену»

- Сочетаемость слова «проломить»

- Сочетаемость слова «стена»

- Афоризмы русских писателей со словом «стена»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение слова «проломить»

- Значение слова «стена»

- Предложения со словосочетанием «проломить стену»

- Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

- Заделываем мелкие дыры

- Что делать со средней пробоиной в стене?

- Как заделать крупную дыру?

- Что делать с большими дырами в стене?

- Убираем дыры в гипсокартоне

- Проломить стену, не разбив голову. Ч. 5

Значение словосочетания «проломить стену»

Значение слова «проломить»

ПРОЛОМИ́ТЬ , —ломлю́, —ло́мишь; прич. страд. прош. проло́мленный, —лен, -а, -о; сов., перех. (несов. проламывать). Ломая, сделать отверстие, дыру в чем-л., пробить. Проломить лед. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «стена»

СТЕНА́ , -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат. —а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен. (Малый академический словарь, МАС)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: увольняться — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «проломить»

Ассоциации к слову «стена»

Синонимы к словосочетанию «проломить стену»

Предложения со словосочетанием «проломить стену»

- Вспомни четырёхлетнего малыша, который проломил стену тюрьмы толщиной в три кирпича одной лишь силой мысли.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «проломить стену»

- Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и, проломив брешь в живой стене , исчез в дверях.

Сочетаемость слова «проломить»

Сочетаемость слова «стена»

Афоризмы русских писателей со словом «стена»

- Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованнымчеловеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя.

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «проломить»

ПРОЛОМИ́ТЬ , —ломлю́, —ло́мишь; прич. страд. прош. проло́мленный, —лен, -а, -о; сов., перех. (несов. проламывать). Ломая, сделать отверстие, дыру в чем-л., пробить. Проломить лед.

Значение слова «стена»

СТЕНА́ , -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат. —а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен.

Предложения со словосочетанием «проломить стену»

Вспомни четырёхлетнего малыша, который проломил стену тюрьмы толщиной в три кирпича одной лишь силой мысли.

Снабжённые бульдозерными ножами многотонные почвоукладчики с ходу проломили стены периметра, открывая десятки брешей для заранее разогретой, доведённой до стадии тупого исступления толпы городских жителей.

Вот и сделаем эту библейскую мудрость отправной точкой для нашего путешествия, порталом, через который мы и шагнём из пропаганды в реальность, проломив стену экрана.

Источник

Как заделать дыры в стенах из бетона или гипсокартона

Часто случается, что при подготовке квартиры к ремонту обнаруживается, что все стены в дырках и напоминают швейцарский сыр. Дыры и штробы остаются от старой проводки, гвоздей для шкафчиков и полочек, бывших розеток и выключателей, да и просто от отвалившейся с куском стены штукатурки. Потолочное окошко в ванную тоже мозолит глаза. Но не зря говорят, что глаза боятся, а руки делают. Закатаем рукава и приступим к заделке дефектов, тем более, что ничего сложного здесь нет.

Заделываем мелкие дыры

Небольшие отверстия на стене от шурупов или дюбелей для начала зачищаем гвоздем меньшего диаметра. Продуваем компрессором, чтобы выгнать оттуда пыль, обильно смачиваем водой для уравнивания влажности поверхности и сырого ремонтного состава. Получившиеся отверстия заполняем шпаклевкой на максимальную глубину. Последний штрих – зачистка наждачной бумагой вровень с основной поверхностью.

Что делать со средней пробоиной в стене?

Заделать дыру от старой розетки или аккуратно удаленной трубы коммуникаций не намного сложнее, чем избавится от маленькой дыры. Принцип обработки поверхности тот же:

- Удаляем все отваливающиеся от стены части. В том числе подозрительно шатающиеся – они могут принести много неприятностей по окончании ремонта.

- С помощью кисти или пылесоса удаляем выкрошившиеся куски и пыль.

- Обильно опрыскиваем поверхность водой из пульверизатора.

- Для лучшего сцепления раствора со стеной необходимо использовать специальную грунтовку.

- Закидываем дыру раствором из песка, цемента и воды (3:1:1) или используем готовую штукатурную смесь, даем просохнуть.

- Контролируем процесс высыхания: если появились трещины, затираем грунтовкой, выравнивая поверхность. Просушиваем, а затем, при необходимости, повторяем грунтование.

- Окончательно выравниваем шлифмашинкой или вручную, используя среднезернистую наждачную бумагу.

- После полного высыхания можно считать, что дыра заделана и поверхность готова к финишной отделке.

Высыхание раствора занимает не менее 12 часов. В это время никаких манипуляций с обрабатываемой поверхностью производить нельзя.

Сквозные дыры от труб предварительно подпирают с одной стороны куском фанеры. Заделав поверхность с одной стороны стены, аналогично проводим процедуру и с другой.

Как заделать крупную дыру?

Иногда бывает, что при ремонте стен выпадают не только куски штукатурки. К ним могут присоединиться отколовшиеся куски бетона или кирпича. В этом случае необходимо использовать дополнительное армирование поверхности стены.

- Аналогично предыдущим случаям дыру зачищаем от всего лишнего.

- Вбиваем дюбели или вкручиваем мощные шурупы. Если выбоина достаточно большая, их нужно дополнительно связать проволокой.

- Удаляем мусор и пыль сухой щеткой или пылесосом.

- Смачиваем поверхность большим количеством воды.

- В стандартный цементно-песчаный раствор добавляем битый кирпич или щебень.

- Получившейся смесью заделываем выпавший кусок стены, даем раствору выстояться и просохнуть.

- При необходимости оштукатуриваем поверхность всей стены или локально участок дыры с последующей просушкой и затираем трещины.

- Теперь можно приступать к финишной отделке.

Наносить цементный раствор следует тонкими слоями, давая им хорошенько просыхать. Толстый пласт гарантированно растрескается или отвалится.

Что делать с большими дырами в стене?

После неаккуратного демонтажа труб в стенах остаются большие дыры. Чтобы восстановить цельность поверхности, придется сначала заложить основную часть пролома кирпичом. Расширяем дыру так, чтобы сделать кладку ровной. Затем на строительный раствор выкладываем кирпич, как основную заплату. Дальнейшие манипуляции производим по описанному выше алгоритму.

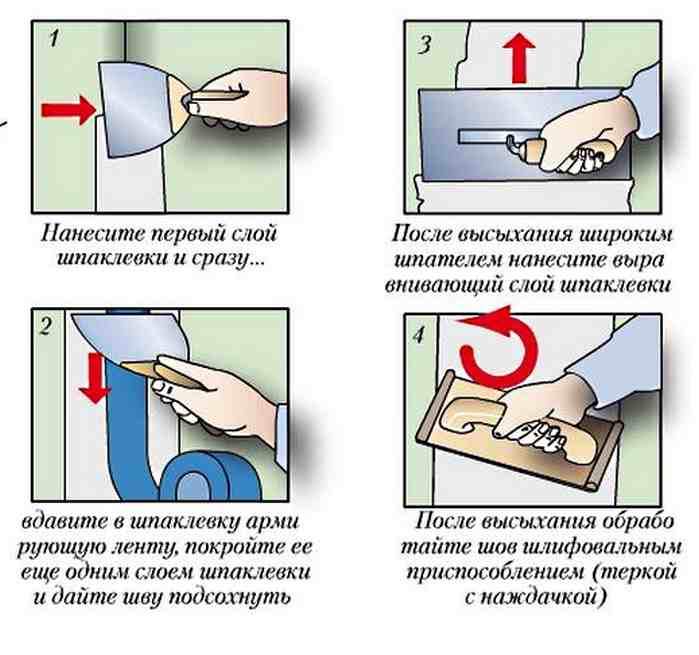

Убираем дыры в гипсокартоне

Дырка в гипсокартонной перегородке после вытащенного шурупа выглядит, как скрытая камера, и заставляет чувствовать себя неуютно. Чтобы ликвидировать ее, понадобятся:

- небольшое количество гипса,

- нож,

- кусочек обоев или аппликация.

Аккуратно удаляем небольшой кусок старых обоев вокруг дыры. По мокрой поверхности наносим с помощью ножа разведенный водой гипс. Вклеиваем поверх него новый кусок обоев. Также можно наклеить на поврежденную поверхность декоративную аппликацию.

При повреждении ГКЛ «упавшим» шкафчиком алгоритм починки будет следующим:

- Вокруг дыры чертим карандашом квадрат или прямоугольник, захватывая потрескавшуюся поверхность.

- Ножовкой выпиливаем отверстие по намеченным линиям.

- С изнаночной стороны к гипсокартону шурупами крепим две параллельные шины, на которых будет держаться заплата. В зависимости от размера количество шин увеличивается. В качестве каркаса можно использовать деревянные рейки, прочный пластик, металлический профиль.

- На новый лист гипсокартона переносим контур вырезанного куска и выпиливаем его максимально точно.

- Заплатку закрепляем к ранее прикрученным к стене рейкам, загоняя шурупы так, чтобы шляпки не выступали над поверхностью листа.

- Заделку швов производим гипсовой шпаклевкой.

- Убираем неровности наждачной бумагой.

- Дальнейшую грунтовку производим или в районе бывшей дыры, или на всей поверхности стены.

Бывают случаи, когда поврежденный участок слишком велик. В таком случае просчитываем, что дешевле и проще – ремонтировать кусок или заменить лист целиком.

Если гипсокартонная стена не проломлена насквозь, а только слегка вдавлена и пошла трещинами, есть другой способ заделки поверхности: на поврежденный участок наклеиваем армирующую сетку, а затем затираем ее ремонтным составом. После высыхания поверхность выравниваем с помощью шкурки.

Источник

Проломить стену, не разбив голову. Ч. 5

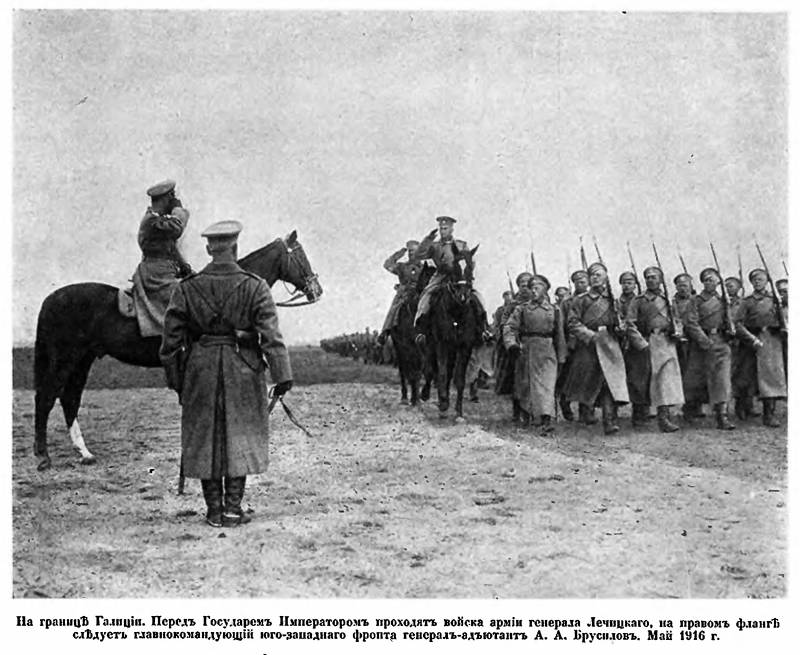

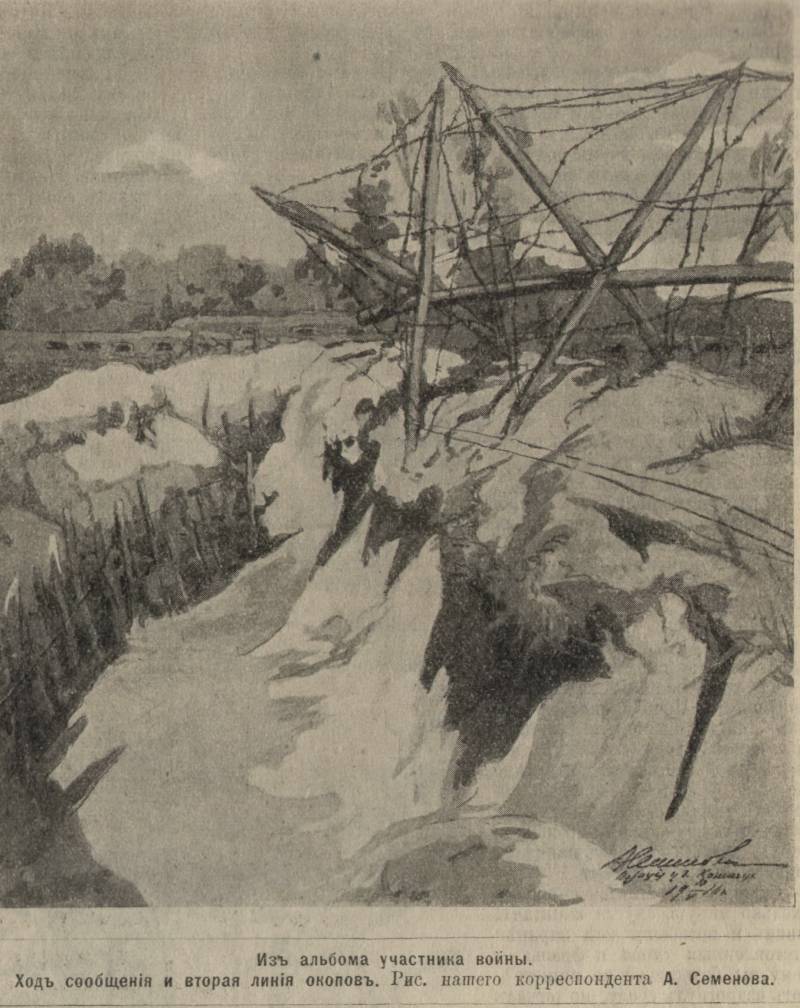

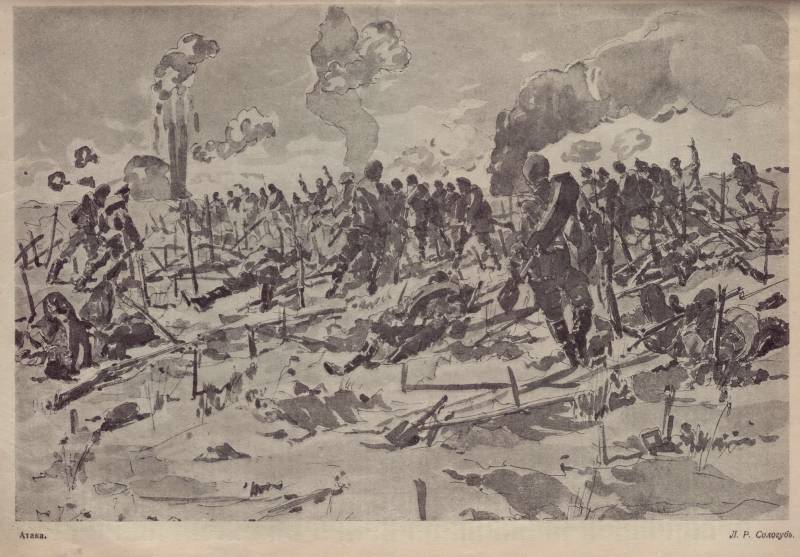

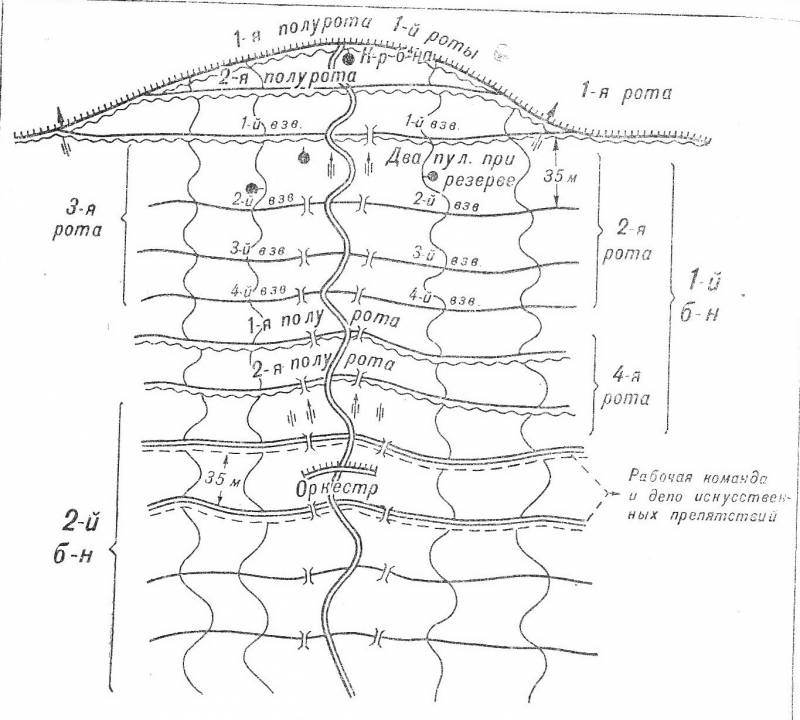

Продолжаем исследовать специфику наступления в обстановке позиционной войны на Русском фронте Первой мировой.

Новым словом в преодолении позиционного тупика мировой войны стало Наступление Юго-Западного фронта 1916 г.

В состав фронта входило 573307 штыков, 60000 сабель, 1770 легких и 168 тяжелых орудий. Юго-Западный фронт, занимая 35% общего протяжения австро-германского фронта, в своем составе имел 27% пехотных, 32% кавалерийских дивизий и до 29% общего числа орудий русской Действующей армии. Противник располагал 448 тысяч штыков и 27 тысяч сабель, 1300 легкими и 545 тяжелыми орудиями.

Перевес в пользу наступающего 1 к 3, как этого требует военная теория, не соблюдался. По огневой мощи противник превосходил русские войска – за счет тяжелой артиллерии.

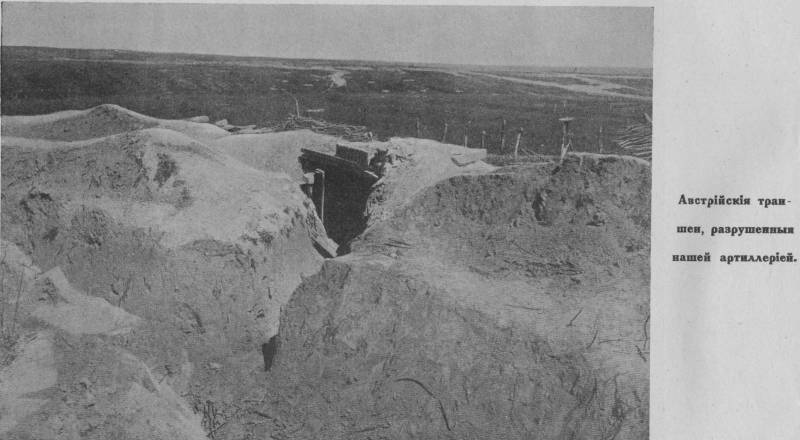

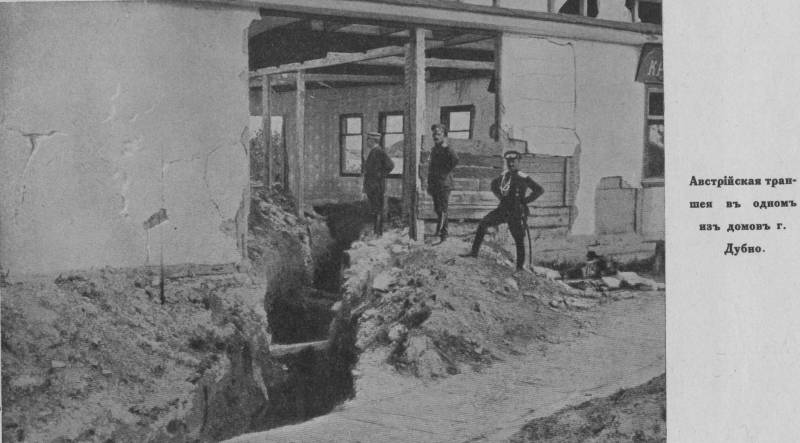

Надежды на успех основывались на тщательной подготовке операции и новой методике прорыва. Юго-Западному фронту предстояло преодолеть мощнейшие оборонительные позиции, включавшие 2-4 укрепленные полосы. Каждая из последних включала 2-3 линии окопов полного профиля, усиленные мощными узлами сопротивления (блиндажи и др. убежища, пулеметные гнезда, лисьи норы и др.), находившимися на 5 – 10-км расстоянии друг от друга. Основу позиции составляли опорные узлы, в промежутках – траншеи. Подступы к последним находились под фланговым огнем. На господствующих высотах были построены доты. От ряда узлов сопротивления вглубь шли отсечные позиции — и при прорыве наступающие оказывались в «мешке».

Окопы противника были оснащены козырьками, убежищами. Последние были врыты глубоко в землю, имели железобетонные своды и деревоземляные перекрытия толщиной до 2-х м — способные выдержать даже тяжелые снаряды.

Пулеметы устанавливались в железобетонные колпаки. Между линиями окопов создавались искусственные препятствия — волчьи ямы, рогатки, засеки. Проволочные заграждения (иногда под электрическим напряжением) в 19-21 рядов кольев прикрывались фугасами. Противник был настолько уверен в неприступности оборонительных рубежей, что организовал в Вене выставку – снимки и макеты оборонительных сооружений позиционировались как вершина развития фортификации, а германский кайзер, посетив боевой участок Южной германской армии, заявил, что не видел таких позиций даже на Западном фронте.

Русские войска тщательно подготовились к предстоящей операции. Район позиций противника был хорошо изучен войсковой, агентурной, армейской и авиационной разведкой. Командный состав был снабжен планами участков атаки. Когда в каждой армии был определен ударный участок, скрытно подтягивались войска, заранее (во втором эшелоне) натренированные в преодолении препятствий. Были изготовлены макеты вражеских позиций, для подготовки войск сооружены учебные городки. Отрабатывалось взаимодействие родов войск.

Были созданы инженерно-штурмовые плацдармы – позволявшие подтянуть пехотные части к исходным рубежам максимально близко (200-300 шагов от противника) и снимавшие вопрос о длительном перемещении пехоты по простреливаемой местности. Артиллерия была хорошо замаскирована и заранее пристреляла цели. Каждая батарея получила свой сектор обстрела — причем с перспективой фланкирования атакуемых участков. Были составлены перспективные чертежи неприятельских позиций, а цели пронумерованы (копии чертежей выданы командирам рот и батальонов).

Еще до начала артиллерийской подготовки легкими батареями была осуществлена пристрелка — причем орудия пристреливались отдельно. Производились расчеты необходимого количества боеприпасов — для уничтожения проволочных заграждений и для организации огневого вала. Строились ложные батареи.

Для сохранения военной тайны даже отпуска продолжали предоставляться в обычном режиме. Производить разведку крупными группами начальствующих лиц запрещалось.

Все это принесло соответствующие результаты.

В первые 3 дня боев, с 22-го мая 1916 г., армии Юго-Западного фронта прорвали оборону противника и продвинулись в ее глубину в среднем на 25-35 км (темпы, на тот момент недостижимые для союзников по Антанте), захватив большое количество пленных и военного имущества. Уже к полудню 24-го мая было пленено 900 офицеров, более 40000 нижних чинов, захвачено 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов; к 27-му мая — 1240 офицеров, более 71000 нижних чинов и захвачено 94 орудия, 179 пулеметов, 53 бомбомета и миномета.

Свои теоретические и практические взгляды на организацию прорыва позиционного фронта противника А. А. Брусилов старался внедрить в повседневную практику вверенных ему войск. Так, командующий Особой армией В. И. Гурко отмечал, что на фронте его армии каждому командиру корпуса было предложено выделить небольшой участок — предпочтительно такой, на котором позиции противника находились бы от русских позиций на расстоянии не более ста шагов, и время от времени провоцировать на нем ближние бои в окопах — с применением минометов и бомбометов вместо артиллерии и ручных гранат вместо штыков. Эти участки должны были также служить дивизиям корпусов чем-то вроде полигонов для обучения рукопашному бою.

Огромная подготовительная работа всех командных инстанций Юго-Западного фронта, грамотное взаимодействие родов войск, тактическая внезапность — главные причины успешного взлома глубокоэшелонированной обороны противника.

Но в дальнейшем операция заглохла. Следующие причины повлияли на отрицательный результат операций Юго-Западного фронта после первых успехов:

1. Возросшая обороноспособность противника. Подтянутые германские резервы настолько усилили австрийский фронт, что он приобрел достаточную устойчивость.

2. Большие потери Юго-Западного фронта, под влиянием которых активность его войск неуклонно понижалась.

3. Главным операционным направлением стало ковельское — войска фронта вновь столкнулись с мощной обороной противника в ситуации, когда уже в значительной степени исчерпали наступательный потенциал.

Сыграли свою роль и тактические ошибки, допущенные командованием разного уровня. Особенно заметными они были у командования русского Западного фронта, содействовавшего наступлению соседа.

Так, во время наступательной операции у Барановичей главной причиной неудачи русских войск была недостаточная разведка дислокации германских батарей, вначале молчавших, но затем мощным огнем парализовавших русский прорыв. Русская артиллерия оказалась бессильна предотвратить расстрел своей пехоты, ведя эффективную контрбатарейную борьбу – из-за неизвестности местонахождения батарей противника. Местность сказалась и на подготовке инженерно-штурмового плацдарма — окопы русских и немцев находились на взаимном удалении от 0,5 до 1 км, а на некоторых участках до 3 км, т. к. противников разделяла заболоченная р. Шара. Соответственно, если штурмовые плацдармы на Юго-Западном фронте располагались не далее 300 шагов от окопов противника, то на Западном — в среднем в километре и более. Не был подготовлен участок прорыва, исходные позиции начали готовить за несколько дней до наступления (до этого подготовка к наступлению велась на виленском направлении). Ходов сообщения создано не было — и германская артиллерия, расположенная на обратных скатах высот, расстреливала русские резервы, перемещающиеся по открытой местности. В результате артиллерия противника не только сумела воспрепятствовать подходу русских резервов, но и расстреливать раненых солдат и офицеров, двигающихся в тыл. Артиллерия русской 4-й армии ставилась наспех, почти без пристрелки. Причем часть батарей устанавливалась уже в ходе развернувшегося сражения.

Недостаточная инженерная и разведывательная подготовка операции лишила русские войска возможности достигнуть оперативного успеха — несмотря на их высочайшую доблесть и мужество.

В успешности наступательных операций весны-лета 1916 г. огромное значение сыграло накопление собственного боевого опыта, полученного в результате операций на Стрыпе и у Нарочи, а также заимствование позитивного опыта позиционной борьбы на фронтах союзников (миссии В. Г. Яковлева, М. Н. Ермолаева).

По результатам Наступления 1916 г. русское командование аккумулировало новейший опыт борьбы в условиях позиционных боевых действий, сформулировав его в соответствующих наставлениях.

Важнейшие новеллы применительно к организации наступления, исходя из анализа наставлений Ставки и командования Особой армии, были следующими: 1) особая роль придавалась воздушной разведке и аэрофотосъемке; 2) ударные корпуса – главная движущая сила операции прорыва; 3) тщательная подготовка к операции предполагает не только разведывательные и организационно-технические мероприятия, но и подбор лиц командного состава; 4) тайна операции должна поддерживаться всеми доступными средствами, а нарушители режима секретности должны беспощадно наказываться; 5) предварительное сближение с противником осуществляется на широком фронте – чтобы не выдать направления главного удара; 6) при выборе участка прорыва приоритет отдается выпуклостям в сторону русских позиций (это позволяет фланкировать фланги боевого участка противника); 7) согласование действий всех родов войск и командований всех уровней, отработка боевых задач – залог успеха наступательной операции; 8) подчиненность артиллерии (создание артиллерийских и минометных групп, введение должности инспектора артиллерии армии и фронта) и ее качественное применение (грамотное распределение в зависимости от типов целей; большая часть тяжелой и гаубичной артиллерии со второстепенных боевых участков используется при прорыве; привлекаются бомбометы и все минометы резервных частей и т. д.); 9) необходима доскональная проработка вопросов боепитания; 10) места для пробивки проходов в искусственных препятствиях намечаются по заявкам общевойсковых начальников (на каждую роту – 2-4 прохода шириной 8,5 – 10,5 м каждый); 11) количество боекомплектов, расстреливаемых на единицу площади должно быть тщательно просчитано и обосновано (выкладки в зависимости от калибра орудий и типа целей в наставлениях имелись); 12) учитывая, что наиболее опасными для каждого ударного корпуса являются батареи противника, расположенные вне участка данного корпуса и обстреливающие его фланговым огнем, в каждом ударном корпусе и каждом фланговом второстепенном участке образовать по одной противобатарейной группе, особенно тесно связанной со своим или ближайшим корпусом; 13) целесообразным является грамотное сочетание всех видов артиллерийского огня (заградительный, сопровождения, методический, ураганный, «огневые пробки» для ходов сообщения и др.).

Считалось целесообразным, что наступающая пехота должна состоять из волн цепей, приспособленных к быстрому смыканию и размыканию строя при прохождении через проходы в проволочных заграждениях. По мере расширения проходов гренадерами и предыдущими стрелковыми цепями, расстояние между волнами должно уменьшаться.

Расстояния между волнами зависят от количества, ширины, глубины и чистоты проходов. Во главе первой цепи идут подрывники, резчики проволоки и гренадеры.

Нормативы устанавливали количество гранат системы Новицкого, которые потребуются для проделывания проходов длиной и шириной 6,4 м в зависимости от типа искусственного препятствия. Для проволочной сети требовалось 20-36, засеки и кольев – по 4-6, рогаток и ежей – 8-10, досок с гвоздями – 6-8 гранат.

Артиллерия за 5 — 10 минут до пехотной атаки доводит силу своего огня до наивысшего напряжения — чтобы заставить солдат противника покинуть окопы и спрятаться в убежищах. Тяжелые и гаубичные батареи бьют по окопам, убежищам и их ходам сообщений. Минометы расстреливают первую линию окопов.

С приближением наступающей пехоты к объекту атаки, артиллерия постепенно переносит огонь на ближайший тыл противника – формируя заградительный огонь. Но перенос огня должен быть осуществлен незаметно для противника, без перерывов и понижения интенсивности – чтобы не указать укрывающемуся в убежищах или во второй линии неприятелю на начало пехотной атаки. Особое значение придавалось контрбатарейной борьбе.

Такова была общая схема наступательной операции.

После неудачного развития перспективного прорыва 46-й пехотной дивизии 25-го армейского корпуса в операции у Барановичей русское командование стало уделять должное внимание и мерам для развития локальных прорывов.

Русский инженерно-штурмовой плацдарм в операции у Барановичей, 1916 г.

Начальник инженерной службы Юго-Западного фронта инженер-генерал К. И. Величко, ознакомившись с системой позиций австрийцев, захваченных во время брусиловского наступления, сформулировал следующие выводы, посвященные организации позиционной обороны:

1) При укреплении каждой из полос оборонительной позиции особое внимание необходимо уделить организации сильных узлов сопротивления и перекрестной обороне подступов к промежуткам между ними; необходимо наличие линий окопов, допускающих взаимное фланкирование частей позиции винтовочно-пулеметным огнем; искусственные препятствия должны простреливаться не только фронтальным, но и продольным огнем; необходимо наличие отсечных позиций.

2) При наличии не менее чем 3-х линий окопов основная тяжесть обороны лежит на второй линии, расположенной не ближе 150-ти шагов от первой, хорошо замаскированной, с сильными искусственными препятствиями.

3) Перед первой линией обязательно наличие сильных естественных препятствий, подступы к которым должны обстреливаться перекрестным артиллерийским огнем. Первая линия должна выдержать первый удар противника, дальнейшее развитие которого останавливает оборона второй линии. В 1-й линии следует держать лишь дежурные части и возможно больше пулеметов.

4) Третья линия обороны должна состоять из совокупности групповых опорных пунктов, расположенных в 400-1000 шагах за второй линией.

Источник