Чердак крыши

Как правильно утеплять чердак или потолок

Обычно крышу стараются утеплить если собираются использовать пространство под ней, например если есть задумка устроить мансарду. Тогда утепляющий материал войдет в состав кровельного пирога. Если же на чердаке не планируется делать жилое помещение, то тогда описанными ниже советами можно утеплить и потолок .

При укладке утепляющего материала, обычно, совершают однотипные ошибки. Одна из самых распространенных: неверный подбор ширины изоляции и материала. В итоге он не заполнит всю площадь между стропилами, что приведет к образованию щелей через которые будет просачиваться холод.

Заранее тщательно продумайте все элементы конструкции крыши. Изоляция при укладке ни в коем случае не должна быть мокрой. Если не учесть это, то переборки и стропила будут гнить а, металлические детали ржаветь, кроме того на чердаке и подкровельном пространстве распространится очень неприятный запах.. Не говоря уж о том что если влажность изолянта окажется совсем высокой, Вы рискуете получить протечку воды в жилые комнаты, что согласитесь совсем неприятно.

Поэтому, тщательно прорабатывайте варианты конструкции узлов кровельных слоев, связанных с паро – и гидроизоляцией.

К главным причинам ухудшения состояния кровли относятся следующие нарушения технологии устройства конструкции:

- Нет гидроизоляции поверх кровельного утеплителя.

- Гидроизоляция есть, но не закреплена что приводит к образованию «холодовых щелей» из-за смещения утеплителя.

- Нет зазора для вентиляции, что приводит к образованию конденсата, увлажнению утепляющего материала и деревянных конструкций кровли.

- Нет пароизоляции.

Есть несколько видов тепло-изоляционных материалов. Это и минеральная вата которая может быть на основе базальта или стекловолокна, пеностекло, пенополистирол, целлюлозные материалы. Для утепления потолка и крыши чаще используют утеплители на основе базальта или стекловолокна. Но только стекловолокно обладает небольшим влагопоглощением, остальные будет необходимо защищать с помощью гидроизоляционных материалов.

Например, минеральная вата будет наиболее полно выполнять свои утепляющие функции если будет сухой, ведь если содержания влаги в ней достигнет всего лишь 5 процентов то ее теплоизоляции снизиться почти в 2 раза. Поэтому изнутри, с той стороны которая , обращена в жилые комнаты, минераловатный утепляющий материал должен быть закрыт пароизоляцией, а снаружи — гидроизоляцией.

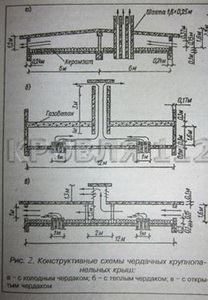

Виды чердачных крыш

Все крыши по конструктивным признакам можно разделить на два вида:

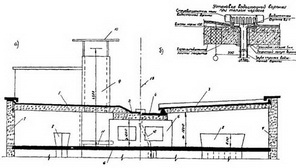

Совмещенные крыши, в свою очередь, разделяют на вентилируемые (с осушающими прослойками или пазами) и невентилируемые. В полостях прослоек вентилируемых кровель должен происходить воздухообмен, с помощью ветрового и теплового напора. Все чердачные крыши делятся на три вида: холодный чердак, теплый чердак и открытый чердак.

Совмещенные (бесчердачные) крыши

Совмещенные (бесчердачные) крыши бывают вентилируемые и невентилируемые. Вентилируемые покрытия имеют систему вентиляционных каналов (продухов), средством которых конструкция покрытия в процессе эксплуатации строения безпрерывно вентилируется, и влага удаляется током безпрерывно передвигающегося вентиляционного воздуха. В конструкциях невентилируемых совмещенных крыши испарение воды, скопленной в материалах конструкции в процессе ее монтажа, а также поступающей из помещений верхнего этажа, происходит очень медлительно и в жилых зданиях использовать их не рекомендуется. Наиболее прогрессивным и совершенным решением является устройство совмещенных крыш с внутренними водостоками, которые могут применяться на зданиях хоть какой этажности во всех погодных районах.

Основными элементами совмещенной крыши является:

- несущая конструкция,

- пароизоляционный слой, препятствующий проникновению водяного пара из помещения в толщу крыши;

- теплоизоляционный слой;

- вентилируемая прослойка;

- основание под кровельный ковер,

- кровельный ковер, обеспечивающий водонепроницаемость крыши;

- верхний защитный слой, предохраняющий кровельный ковер от механических и атмосферных действий, а также от перегрева солнечными лучами.

Все крыши можно условно распределить в две категории: крыши c разными видами чердаков и бесчердачные (совмещенные). Эти совмещенные крыши разделены еще на несколько разновидностей: те, которые не вентилируются и те, которые вентилируются. В вентилируемых крышах существуют специальные пустоты-прослойки, в которых и происходит обмен воздухом, все это происходит под влиянием напоров ветра и тепла. Чердачные же крыши разделены на три категории, а это крыши с открытым, теплым и холодным чердаками.

Крыши с холодным чердаком

Крыши с холодным чердаком начали возводиться в Москве с середины пятидесятых годов ХХ века. Крыши такого вида тогда возводились над многими жилыми и общественными зданиями, так как такой вид давал гарантию (в сравнении с битумными) многолетней эксплуатации. Так же в это же время появились в Москве крыши с полупроходным чердаком. Конструкция крыш с холодным чердаком предусматривает попадание воздуха из вентиляционных каналов непосредственно в атмосферу. Для чего каналы в пределах секций при помощи вентиляционных коробов объединены для уменьшения количества пересечений крыши и рулонного ковра. Таким образом на чердаке путем естественной вентиляции поддерживается определенная температура, препятствующая выпадению конденсата и образованию инея на нижней поверхности кровельных панелей. Такая вентиляция существенно ограничивает потери тепла из помещений здания.

Преимущество крыши с холодным чердаком:

- количество пересечений рулонного ковра с выступающими над крышей надстройками и деталями сведено к минимуму, за счет этого получена надежная гидроизоляция;

- возможность осмотра и обслуживания крыши со стороны чердачного помещения;

- только ограниченное количество тепла попадает из жилых (и производственных) помещений в чердачное помещение, этим уменьшая площадь теплоотдающих поверхностей;

- возможность использования чердачного помещения для бытовых нужд.

Крыши с теплым чердаком

В этой системе устройства кровли, чердачное перекрытие нетеплоизолировано — закрытый объем чердачного помещения самостоятельно выполняет обязанности сборной вентиляционной камеры статического давления. Вентиляционный воздух, поступающий в теплый чердак из помещений, удаляется в атмосферу через общую вытяжную. Весь объем чердака обогревается теплым вентиляционным воздухом из помещений, в виду чего ограждающие конструкции такого чердака должны иметь повышенную теплозащиту и тщательно герметизироваться.

Преимуществамо крыш с теплым чердаком:

- повышение долговечности кровли в целом, за счет устранения отверстий и примыканий вокруг вентиляционных блоков;

- возможность осмотра и обслуживания крыши в тепле;

- снижение общих потерь здания;

- улучшение комфортности проживания на верхних этажах, исключение протечек и промерзаний;

- обеспечение нормальной вентиляции путем увеличения напора в системе вентиляции;

- упрощение конструкции крыш, исключением вентиляционных блоков.

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям на чердак не выводятся вытяжные трубы канализации и мусоропровода, каналы из технического подполья. Вытяжные части канализационных стояков — объединять в пределах чердака чугунными трубами и выводить одной трубой через вытяжную шахту. Вытяжная шахта для выхода воздуха в атмосферу устанавливается в средней на равных расстояниях от вентиляционных блоков.

Крыши с открытым чердаком

В конструкции крыши с открытым чердаком — чердачное перекрытие теплоизолировано, и наружный воздух через отверстия размером 700×300 мм, расположенные по периметру чердака с шагом в 1 м, попадает в него. Удаляется этот воздух через вытяжные. Принцип работы открытого чердака заключается в том, что масса сухого наружного воздуха попадает в чердачное пространство и выносит влагу из помещений. Особенность открытого чердака – совмещение систем теплого и холодного чердаков.

Преимущества крыш с открытым чердаком:

- значительно небольшое количество пересечений кровли с выступающими элементами, обеспечивает надежность крыши;

- поддержание нормального эксплуатационного режима в жилых помещениях;

- относительная простота и облегчение конструкции покрытия, которое выполняется из тонкостенных панелей без теплоизоляции;

- возможность применения любых утеплителей, со свободной укладкой по чердачному перекрытию;

Но крыша с открытым чердаком, к сожалению, имеет ряд существенных недостатков, таких как:

- слабая вытяжная вентиляция верхних этажей дома из-за недостаточного напора в системе вентиляции при малой высоте оголовков;

- отсутствие тепловой эффективности в зимнее время;

- возможность попадания в чердачное пространство атмосферных осадков.

Такая противоречивость свойств показывает, что крыши с открытым чердаком лучше применять в южных районах. Интенсивное проветривание чердачного пространства снимает перегрев верхних этажей от солнечной радиации, когда железобетонное покрытие работает как сплошной солнцезащитный экран.

Отдельным видом кровли можно выделить безрулонную железобетонную крышу — это конструкция имеет непроходной, полупроходной или проходной чердак и покрытие из специальных железобетонных элементов. Конструкция безрулонного перекрытия не имеет чердака, его заменяет покрытие из железобетонных элементов, которые выполняет ограждающие и теплоизолирующие функции, предохраняет помещения от атмосферных воздействий. В безрулонных крышах гидрозащитные составы только предохраняют бетонную поверхность покрытия от преждевременного разрушения атмосферой, а водонепроницаемость стыков кровельных панелей и сопряжения их с ограждающими конструкциями решены конструктивными методами. Безрулонное железобетонное покрытие состоит из опорных элементов — ферм, рам, скатных балок и др. и железобетонных плит под мастичной гидрозащитной изоляцией. Безрулонные железобетонные крыши делят:

По способу водоотвода — с центральным водосборным лотком из отдельных корытообразных панелей, из трехбортовых панелей и вороночного лотка с водосточной воронкой; с водосборными лотками, расположенными у парапртных стен; с наружным неорганизованным водоотводом.

По видам сопряжения кровельных плит — с бортами, расположенными выше полки кровельной панели; с желобами по краям кровельных панелей.

По способу примыкания кровельных плит к фризовым панелям — с применением доборных элементов; с выносом по краям здания на фризовые панели.

По конструкции кровельных панелей — однослойные из тяжелого или легкого бетона; многослойные или с теплоизоляционными вкладышами; с обычным армированием.

Источник

Назначение и типы чердачных крыш

Общие сведения

Крыша имеет несущую и ограждающую части. Ограждающая часть крыши состоит из следующих элементов: кровли — верхней водонепроницаемой оболочки крыши, основания под кровлю в виде обрешетки из деревянных брусков, дощатого настила или цементного или асфальтового слоя по железобетонной основе.

Несущая часть, передающая нагрузку от снега, ветра и собственного веса крыши на стены и отдельные опоры, может состоять из деревянных или железобетонных стропил, стропильных ферм деревянных, стальных, железобетонных или из железобетонных панелей.

Кровли в зависимости от материала устраивают из асбестоцементных плит, глиняной черепицы, кровельной листовой стали, рулонных материалов (толя, рубероида), деревянные и др.

Несущая часть крыши должна иметь необходимую прочность и устойчивость, ограждающая часть должна быть водонепроницаемой, малотеплопроводной, легкой, стойкой против атмосферных и химических воздействий. Конструкция крыш в целом должна быть индустриальной и экономичной не только по первоначальным затратам, но и по эксплуатационным расходам.

Крыши устраивают чердачные и бесчердачные. Чердачная крыша защищает здание только от атмосферных осадков; теплозащита помещений верхнего этажа в холодное время года обеспечивается чердачным перекрытием.

Чердак используют для размещения различных устройств инженерного оборудования здания (труб центрального отопления, вентиляционных коробов и шахт, машинного отделения лифтов). Для входа на чердак в многоэтажных зданиях делают обычные лестницы и двери, а в малоэтажных устраивают входные люки и пристенные лестницы. Высоту.^ чердака для движения по нему людей стон принимают в наиболее высокой его части не менее 190 см. Для освещения и проветривания чердака в крыше устраивают чердачные окна (см. рис. 120, е).

Если здание строят без черпака, то в этом случае, как указывалось, элементы крыши и чердачного перекрытия совмещают в одной конструкции, которую называют покрытием, или бесчердачной крышей, предохраняющей здание одновременно и от атмосферных осадков и от охлаждения в зимнее время.

Для обеспечения стока атмосферной воды поверхность крыш из разных материалов должна иметь соответствующий уклон. Уклон крыши выражается отношением высоты подъема h к половине перекрываемого пролета l или в градусах угла а наклона крыши к горизонту. Например, при α=16° h:l=1:3,5; при α= 27° h:l=1:2; при α=34° h:l=1:1,5. Иногда при пологих крышах уклон выражают в процентах. Для этого отношение h:l умножают на 100. Так, если h:l=1:20, то уклон в процентах составит 1/20·100=5%.

В зависимости от уклона различают крыши скатные и плоские.

Скатные крыши представляют собой системы пересекающихся наклонных плоскостей — скатов.

Пересечения скатов крыши образуют двугранные углы, из которых обращенные книзу называются разжелобками, или ендовами, а обращенные кверху — ребрами. Верхнее горизонтальное ребро пересечения скатов крыши называется коньком.

Плоские крыши имеют очень малый уклон — не более 3%. Уклон скатной крыши, как отмечалось, принимают в зависимости от материала кровли, а также от климатических условий района, в котором возводится здание. Для основных видов кровель уклоны крыш указаны в табл. 29.

Скатные крыши с уклоном до 15% иногда называют пологими, а с уклоном более 15% — крутыми.

На практике применяют разнообразные формы скатных крыш, которые выбирают с учетом общей конфигурации здания в плане и возможного направления отвода воды. Кроме того, необходимо учитывать, что крыша представляет собой довольно важный композиционный элемент, формирующий архитектурный облик здания. Поэтому при выборе формы крыши и материала кровли необходимо учитывать также архитектурные требования.

Наиболее часто применяемые формы скатных крыш показаны на рис. 120.

Односкатные крыши (рис. 120, а) устраивают над зданиями сравнительно небольшой ширины и в случаях, когда отвод воды можно организовать только к одной из продольных стен.

Двускатная, или щипцовая, крыша (рис. 120, 6) состоит из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Образующиеся в этом случае треугольники в верхней части торцовых стен называют фронтонами или щипцами.

Четырехскатная крыша (рис. 120, в) имеет скаты на четыре стороны. Скаты, направленные к торцовым стенам, называются вальмами. Поэтому такие крыши иногда называются пальмовыми. Щипцовые стены в этом случае отсутствуют.

Вариантом вальмовой крыши (рис. 120, г) является так называемая полувальмовая или полущипцовая крыша. В этом случае боковые скаты срезают только часть щипца и имеют вследствие этого по линии уклона меньшую, чем основные скаты, длину. Полувальма, расположенная вверху, имеет форму треугольника.

Построение плана скатной крыши (рис. 121), представляющего собой сочетание нескольких прямоугольников, производят, руководствуясь следующими правилами:

- при одинаковых уклонах скатов все ребра и разжелобки в плане должны быть направлены по биссектрисам углов, образованных пересекающимися карнизными линиями;

- линия конька крыши должна проходить через точку пересечения ребер и разжелобков.

На рис. 121 показано построение плана крыши, когда к широкому зданию с четырехскатной крышей 1-2-3-4 и коньком 9-10, примыкает узкое здание о двускатной крышей 3-5-6-7. Конек крыши узкого здания продолжают до пересечения в точке 8 с ребром 3-9. Соединив точки 8 и 5, получают разжелобок 8-5.

Несущие конструкции скатных крыш

Несущие конструкции скатных крыш выполняют из дерева, стали и железобетона в виде стропил, стропильных ферм и крупных панелей.

Выбор материала и типа несущей конструкции крыши зависит от расположения в здании внутренних опор, величины перекрываемых пролетов, уклона кровли и специальных требований, предъявляемых к крыше с точки зрения огнестойкости, долговечности и теплотехнических свойств.

Простейшим типом несущей конструкции скатных крыш гражданских зданий являются деревянные насланные стропила. Их выполняют из бревен, брусьев, досок или пластин для перекрытия пролетов до 14 м при наличии в здании одной внутренней опоры и до 16 л при двух внутренних опорах.

Общий вид наслонных деревянных стропил односкатной и двускатной крыши показан на рис. 122.

Наслонные стропила односкатных крыш в простейшем виде состоят из стропильных ног, опирающихся на подстропильные брусья (мауэрлаты), уложенные поверх наружных стен (рис. 123, а). Подстропильные брусья служат для распределения сосредоточенной нагрузки, передаваемой стропильной ногой на значительную площадь стены, и для предохранения от загнивания нижних концов стропильных ног.

Расстояние между стропилами вдоль здания (шаг стропил) принимают в зависимости от типа кровли и сечения элементов обрешетки. Стропила из брусьев высотой 180—200 мм ставят через 1,5—2 м, а из пластин и досок — через 1—1,5 м. Для устройства стропил применяют главным образом пиленый лес.

Подстропильные брусья делают сечением 160X140 или 160X170 мм. Если стропила расположены часто или стены возведены из малопрочных материалов, то подстропильные брусья укладывают по всему, параметру стен здания. При редкой расстановке стропил укладывают отдельные коротыши длиной 600—800 мм.

Подстропильные брусья антисептируют, а между ними и каменной кладкой стены прокладывают изоляцию из рулонного материала. Для возможности осмотра и ремонта крыши у свеса нижняя поверхность подстропильных брусьев должна отстоять от верха чердачного перекрытия не менее чем на 40 см.

Концы стропильных ног через одну необходимо крепить к стене (для предупреждения отрыва крыши ветром) скрутками из проволоки диаметром 3—4 мм, которые привязывают к вбитым в стену костылям.

Для крепления досок обрешетки или настила кровли, укладываемых вдоль нижнего края крыши, к концу стропильных ног пришивают коротыши из досок на ребро, называемые кобылками. Кобылки заделывают в кладку карниза или укладывают поверх карнизной части стены.

Когда длина стропильных ног превышает 6 м, во избежание значительного их прогиба нужно устанавливать подкосы (рис. 123, б).

Если в здании имеются внутренние опоры, то верхние концы их выводят в пределы чердака, на них по лежням устанавливают стойки. По стойкам укладывают прогоны, на которые и опираются стропильные ноги (рис. 123, в и г).

Конструкция наслонных стропил при двух рядах внутренних опор показана на рис. 123, д. Здесь для восприятия горизонтальных составляющих усилий, передаваемых подкосами, между лежнями ставят распорки.

Наслонные стропила двускатной крьппи (рис. 123, е—з) опирают нижними концами на подстропильные брусья, а верхпими — на горизонтальный брус, называемый верхним (коньковым) прогоном.

Верхний прогон поддерживается стойками, установленными на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают от 3 до 5 м.

Чтобы уменьшить сечение коньковых прогонов и увеличить продольную жесткость конструкции стропил, ставцт парные продольные подкосы, расположенные у каждой стойки или (при небольших пролетах) через одну (см. рис. 124).

Для уменьшения свободного пролета стропильных ног устанавливают поперечные подкосы, которые внизу опираются на лежень, а вверху подпирают стропильные ногп (см. рис. 123). Когда внутренняя опора смещена от центральной оси здания не более чем на 1 м, то стойку, поддерживающую верхний прогон, можно поставить наклонно; при большем смещении схема стропил имеет вид, показанный на рис. 123, ж.

Если в здании имеется два ряда внутренних столбов или две продольные капитальные стены, укладывают два верхних прогона (рис. 123, з). В этом случае стропильные ноги по длине могут быть составными. В двух последних случаях требуется обязательно устанавливать ригели для увеличения жесткости конструкции.

В четырехскатных (вальмовых) крышах стропильные конструкции усложнены: в местах пересечения скатов необходимо располагать наносные (диагональные) стропильные ноги (рис. 124). В них врубают укороченные стропильные ноги — нарожники.

Диагональные стропильные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку. Вследствие этого их поддерживают в пролете промежуточной опорой в виде подкоса или поставленной в углу здания шпренгельной конструкцией (рис. 124, в).

Диагональную стропильную погу нижним концом опирают на подстропильные брусья в месте их сопряжения в углу ‘или, лучше, на -специальную балку, положенную наискось на подстропильные брусья на некотором расстоянии от угла. Верхний конец диагональной ноги при наличии одного прогона опирается на его консоль, а при двух прогонах — на прибоины, прикрепленные гвоздями к концам стропильных ног. Консоли прогонов используют в таком случае как промежуточные опоры накосных ног.

На рис. 125 показаны детали узлов деревянных брусчатых наслонных стропил. Все сопряжения стропил усиливают металлическими креплениями: болтами, скобами, гвоздями.

Рассмотренные конструкции наслонных деревянных стропил выполнялись на строительной площадке с большой затратой ручного труда. В настоящее время применяются конструкции сборных деревянных наслонных стропил заводского изготовления, доставляемых па постройку в виде укрупненных элементов. Такие стропила в большей степени удовлетворяют требованиям современного индустриального строительства.

Применение сборных стропил позволяет значительно снизить трудоемкость работ и уменьшить расход древесины.

В качестве примера на рис. 126 показана конструкция одного из вариантов сборных дощатых стропил. Эти стропила состоят из следующих элементов: стропильных щитов с обрешеткой СЩ, коньковых ферм СФ, коньковых щитов СК, карнизных щитов СО, подносных продольных рам СР, опорных рам-подкладок СП, затяжки СЗ, кобылок и мауэрлата.

Основной укрупненный элемент сборных стропил — стропильный щит — состоит из спаренных поставленных на ребро досок сечением 45X180 мм, по верху которых нашиты бруски обрешетки сечением 50X50 мм. Для обеспечения поперечной жесткости стропильных щитов между продольными ребрами устанавливают парные косые распорки. К нижним концам стропильных ног прикрепляют кобылки, на которые укладывают карнизные щиты.

Стропильные щиты обоих скатов сверху соединяют коньковой фермой, по которой укладывают коньковые щиты. Подносные продольные рамы состоят из стоек и подкосов из парных досок сечением 25X100 мм с прокладкой между ними дощатых вкладышей. Опорные рамы-подкладки выполнены из сбитых попарно досок на ребро, скрепленных диагональной распоркой. По окончании сборки стропил прибивают затяжку сечением 50Х120 мм. Все сопряжения делают на гвоздях.

В целях экономии древесины, повышения степени долговечности и огнестойкости несущие конструкции скатных крыш целесообразно выполнять из железобетона. Однако замена деревянных стропил сборными железобетонными нецелесообразна вследствие утяжеления и большой трудоемкости устройства несущей конструкции крыши, а также нерационального использования железобетона, который в ребристых и складчатых железобетонных панелях сборных крыш работает значительно более эффективно. Поэтому железобетонные несущие конструкции скатных крыш рекомендуется выполнять бесстропильными из крупноразмерных панелей заводского изготовления.

На рис. 127 изображен один из вариантов сборной железобетонной скатной крыша из ребристых панелей с поминальными размерами 6000×120 мм. Высота продольного ребра панелей равна 300 мм. Другой вариант устройства крыши из ребристых панелей с карнизным свесом показан на рис. 127, б. В этом случае отпадает надобность в укладке отдельных карнизных блоков, которые требуется крепить.

Весьма экономичны тонкостенные складчатые крыши, выполненные из волнистых и прямолинейного профиля железобетонных складчатых панелей.

Складчатая волнистая панель (рис. 128) представляет собой тонкостенный железобетонный элемент толщиной в сжатой зоне 25 мм, в растянутой — 30 мм. Волны панели имеют ширину 30 мм. высоту 140 мм, ширина панели принята равной 1200 мм. В торцовых частях панели имеются поперечные диафрагмы, являющиеся опорной частью и ребрами жесткости.

Складчатая панель прямолинейного профиля (рис. 129) имеет вид трапецеидальной складки толщиной 25 мм, общей высотой 295 мм и шириной 1200 мм.

В зданиях, не имеющих внутренних опор, невозможно устраивать наслонные стропила. В этом случае в качестве несущих конструкций крыши применяют стропильные фермы, в которых подвешивается чердачное перекрытие.

Стропильной фермой (рис. 130) навивают плоскую решетчатую сквозную конструктивную систему, которая является несущим элементом покрытия и работает на изгиб.

Стержни, расположенные по верхнему контуру фермы, образуют ее верхний пояс, по нижнему контуру — нижний пояс. Стойки (вертикальные стержни) и раскосы (наклонные стержни), расположенные между верхним и нижним поясами, образуют решетку фермы. Точки, в которых сходятся стержни, пазывают узлами фермы, а участок пояса между соседними узлами — панелью.

Стропильные фермы изготовляют деревянные, железобетонные и стальные, по форме — треугольные (рис. 130, а), полигональные (рис. 130,6), сегментные (рис. 130, в) и др. В продольном направлении фермы устанавливаются на расстоянии 4—6 м друг от друга.

Простейшим видом деревянной стропильной фермы являются шпренгельные фермы, ранее называвшиеся висячими стропилами. (В настоящее время это название устарело.)

На рис. 131, а показаны шпренгельные фермы для пролетов от 10 до 12 мм. Эти фермы состоят из стропильных ног, затяжки (воспринимающей распор), вертикальной подвески, или бабки, к которой подвешена затяжка, и подкосов.

При установке шпренгельных и стропильных форм чердачное перекрытие нельзя перекрывать балками, опирающимися на стены, ввиду большой ширины здания. В этом случае конструкцию чердачного перекрытия подвешивают на стальных хомутах к затяжке стропил или к нижнему поясу фермы. Такие перекрытия называют подвесными.

При наличии подвесного чердачного перекрытия подвески пли бабки висячих стропил, работающие на растяжение, иногда выполняют из стальных тяжей (рис. 131,6).

На рис. 132 приведен пример конструкции подвесного чердачного деревянного перекрытия. К затяжке деревянных висячих стропил подвешены в перпендикулярном к ней направлении на хомутах из полосовой стали деревянные прогоны. Перпендикулярно к прогонам подвешены деревянные балки, между которыми уложено междубалочное заполнение такое же, как и в обычных чердачных перекрытиях, но более облегченное. Вообще для уменьшения нагрузки на висячие стропила или стропильную ферму следует для подвесного перекрытия выбирать конструкцию, имеющую по возможности небольшой собственный вес.

При стальных фермах подвесное чердачное перекрытие делают несгораемым по стальным балкам (рис. 133). Для крепления балок перекрытия узловые косынки стальной фермы выпускают ниже нижнего пояса и приваривают к ним балки. Такое крепление передает нагрузку от чердачного подвесного перекрытия непосредственно на узел фермы. Между балками укладывают сборные железобетонные плиты, а по ним — легкий утеплитель, а также армопенобетонные или армопеносиликатные плиты.

При устройстве утепления подвесного чердачного перекрытия следует обращать особое внимание на защиту стальных балок от охлаждения, так как в противном случае вследствие конденсации водяных паров на потолке будут образовываться желтые полосы (от ржавления нижней полки балок).

Источник