36. Подвиги Ахиллеса

Отомстить за смерть Патрокла! Услышал Ахиллес о смерти друга, и невыразимая скорбь овладела им; упал он на землю и от горя начал рвать на своей голове волосы. Лишь одного хотел он теперь: сразить Гектора, отомстить за смерть Патрокла. Вышла к нему из моря Фетида, уговаривала, пробовала утешить, — ничего не слушал Ахиллес, жаждало его сердце мести.

Тем временем битва продолжалась, тяжело приходилось грекам, еле удерживал Аякс натиск Гектора, уже совсем было захватили троянцы тело Патрокла. Узнал об этом Ахиллес и вышел на стену греческого лагеря. Был он без оружия, но испугались троянцы одного его вида; когда же издал он грозный крик — ужас охватил врагов, повернули они назад и обратились в бегство. Вынесли греки тело Патрокла из боя, положили на носилки и с громким плачем понесли к шатру Ахиллеса. Омыли Патрокла, умастили дорогими благовониями, положили на богато убранное ложе. Всю ночь оплакивал Ахиллес своего друга.

Гефест кует Ахиллесу доспехи. Поняла Фетида, что срочно нужны сыну доспехи, помчалась на Олимп, во дворец Гефеста. Непревзойденным кузнецом был он, уважал и чтил Фетиду. Спасла она когда-то этого бога от гнева Геры и знала, что ни в чем он ей не откажет. Попросила Фетида за ночь выковать доспехи сыну. Согласился бог, тотчас взялся за работу. К утру доспехи были готовы; никогда не видели люди ничего подобного. Блестели они, как яркое пламя, а на щите были изображены земля и небо, море и звезды, города, люди, животные. Только бог мог создать такую красоту.

Едва занялась заря, принесла Фетида доспехи Ахиллесу. Решил он немедленно идти в бой с троянцами. Но перед тем собрал греков на народное собрание, и там примирились они с Агамемноном. Признал царь, что был не прав перед Ахиллесом, передал все дары, которые обещал, и вернул Брисеиду.

Начало поединка. Вышли греки в поле, грозны и мужественны были их ряды. Выехал в поле и Ахиллес на своей колеснице, гневом горели его глаза, но сердце было исполнено печали. Разрешил Зевс и богам участвовать в бою: Гера, Афина, Посейдон, Гермес и Гефест немедленно присоединились к грекам; Артемида, Афродита, Арес и Аполлон стали на сторону троянцев.

И вот сошлись войска. Такой битвы еще не было под стенами Трои! Ведь сражались в ней не только люди, — сами боги бились друг с другом! Словно неистовый пожар, свирепствовал Ахиллес. Кровью были залиты его руки, дробились под копытами его коней щиты, шлемы, тела. Не знал он пощады, никто не мог избежать губительного копья Ахиллеса. Никак не мог он встретиться лишь с Гектором, — всякий раз окутывал Аполлон мраком троянского героя и отводил от него удары. Но пробил час Гектора, не в силах был изменить его судьбу Аполлон и отошел в сторону.

Один на один остался Гектор с Ахиллесом. Страх овладел сыном Приама, и бросился он бежать вокруг стен Трои; Ахиллес несся за ним подобно ястребу. Трижды обежали герои вокруг города, и тут явилась Ахиллесу Афина Паллада, приказала остановиться и обещала победу над Гектором. Приняла она образ Деифоба, брата Гектора, и убедила его сразиться с Ахиллесом, обещая помочь в бою. Остановился Гектор, обернулся навстречу своему смертельному врагу. Но прежде, чем начать бой, молвил он, обращаясь к Ахиллесу: “Одному из нас суждено погибнуть в поединке. Обещаю я не бесчестить твое тело, если даст громовержец победу. Обещай же и ты!” Грозно ответил ему Ахиллес: “Нет! Невозможен договор между нами, как невозможен он между людьми и львами или овцами и волками! Нет тебе спасения! Заплатишь ты мне за пролитую кровь Патрокла!”

Ахиллес одерживает победу. Могучей рукой метнул Ахиллес в Гектора копье, но припал к земле троянский герой и избежал смертоносного удара. В свой черед полетело и копье Гектора в Ахиллеса, но отскочило от выкованного Гефестом щита, как легкая тростинка. Протянул Гектор руку к Деифобу, чтобы взять другое копье, но осталась рука пустой, не было за его спиной никого, один на один оказался он с грозным врагом. Понял Гектор, что обрекли его боги на смерть, но не желал могучий герой погибнуть бесславно; схватил из ножен меч и бросился на Ахиллеса. Ринулся ему навстречу Ахиллес с копьем в руке. Удар! И падает на землю шлемоблещущий Гектор. Насмерть ранен он копьем Ахиллеса. Успел Гектор только молвить: “Заклинаю тебя, Ахиллес, твоей жизнью и твоими родными: не отдавай моего тела на растерзание псам, возврати отцу и матери, несчетный выкуп дадут тебе за него”. — “Напрасно ты умоляешь меня! — ответил Ахиллес. — Сам бы я растерзал тебя, если бы поддался пылающему во мне гневу! Никто не отгонит от твоего тела псов, никогда не оплачут его отец твой Приам и мать Гекуба!”

Привязал он тело Гектора за ноги к своей колеснице и с победным кличем погнал ее вдоль стен Трои. Громко рыдали все троянцы, видя, как раздирают камни тело того, кто еще недавно был опорой Трои, ее главной надеждой.

Приам просит тело Гектора. Победив Гектора, устроил Ахиллес пышные похороны Патрокла. Целую ночь горел погребальный костер героя, высокий курган насыпали ахейцы над его прахом. А тело Гектора оставалось непогребенным. Не нравилось это богам, — нечестиво поступал Ахиллес с побежденным врагом. И вот отправил Зевс Фетиду к сыну передать волю бессмертных, чтобы отдал он тело Гектора его родителям. Одновременно вестница Зевса, Ирида, отправилась к Приаму и повелела везти Ахиллесу богатый выкуп. Сам Гермес проводил Приама в греческий лагерь, сделав его невидимым для греков. Вошел Приам в шатер Ахиллеса, упал перед ним на колени и молил: “О, великий Ахиллес! Вспомни своего отца, такого же старца, как и я! Может быть, и его город осадили сейчас враги, и некому его защитить. Я же потерял почти всех своих сыновей, вот и Гектор сражен твоей рукой! Сжалься надо мной! Я и так убит и унижен, ведь нет муки горше, чем целовать руки убийце моих детей!”

Вспомнил тут Ахиллес об отце, подумал, что и самому вскоре суждено погибнуть. Горько заплакал Ахиллес, и плакали они вдвоем, каждый о своем горе.

А потом приказал Ахиллес омыть тело Гектора и одеть его в драгоценные одежды. Обещал он Приаму, что не будут греки возобновлять битвы столько времени, сколько необходимо троянцам для похорон своего величайшего героя, и отпустил троянского царя с миром. Громко рыдали троянцы, когда Приам с телом своего сына на колеснице въехал в городские ворота. Плакали все, даже сама Елена! Никто не любил ее в Трое, только от Гектора не слышала она ни одного злого слова, и вот погиб единственный ее друг. Похоронили троянцы своего могучего защитника, и стало ясно, что дни великого города сочтены.

Смерть Ахиллеса. Страшным гневом пылал Ахиллес, ежедневно сражался он с троянцами, души многих героев отправил в мрачный Аид, но не суждено было ему взять город. Вскоре после гибели Гектора, когда Ахиллес истреблял троянцев у самых крепостных ворот, явился Парису Аполлон. Не участвовал в сражении царевич, боялся он Ахиллеса. Стоял на городской стене с луком в руках и оттуда поражал стрелами ахейцев. Многие пали от стрел, выпущенных Парисом. Лишь одного Ахиллеса они не брали: ведь был он неуязвим. Знал Аполлон, что только в пятку можно сразить Ахиллеса, и направил в нужное место полет стрелы. Просвистела она в воздухе и вонзилась герою в пятку. Упал Ахиллес на землю. Бросились на него троянцы, но сумел герой подняться и еще немало врагов истребить, а потом покинули его последние силы; и снова упал он, на этот раз навсегда. Жестокая сеча закипела вокруг его тела. Как совсем недавно выносили из боя Патрокла, так теперь выносили и Ахиллеса. Нес его могучий Аякс, а защищал, отбиваясь от троянцев, Одиссей.

В одном месте с Патроклом похоронили Ахиллеса; сами Музы пели в его память погребальный гимн. Еще выше насыпали курган, далеко был он виден с моря, свидетельствуя о славе почивших под ним героев.

Спор из-за доспехов Ахиллеса. Остались после Ахиллеса чудесные доспехи. Повелела Фетида отдать их тому, кто больше всех отличился, защищая его тело. Но кому — Аяксу или Одиссею? Возник спор между героями, и решили рассудить его при помощи жребия. Сплутовали Менелай и Агамемнон, подменили жребий Аякса, и получил доспехи Одиссей. Опечалился Аякс. Ушел в свой шатер, задумав отомстить обидчикам.

Ночью, когда весь ахейский лагерь был погружен в глубокий сон, вышел он из своего шатра с обнаженным мечом в руке и пошел к шатрам Агамемнона и Менелая, намереваясь убить их. Но в этот миг напустила на него безумие Афина Паллада, которая не хотела гибели своих любимцев, — и принял могучий Аякс за своих врагов стадо быков. Яростно набросился Аякс на быков и стал истреблять, думая, что мучает обидчиков. Когда наступило утро, прояснился разум героя. Увидел он, что наполнен его шатер убитыми животными. В ужас пришел Аякс и решил смыть позор кровью. Удалился он на берег моря и там бросился на меч. Не хотели сначала Агамемнон и Менелай устраивать торжественного погребения Аякса, но убедил их Одиссей не таить зла после смерти героя, оказавшего столько услуг грекам. Новый могильный курган вырос рядом с курганом Ахиллеса и Патрокла, покоился под ним прах могучего Аякса.

► Читайте также другие темы главы V «Троянская война и ее герои» раздела «Боги и герои древних греков»:

► Перейти к оглавлению книги Мифы народов Европы и Америки

Источник

Битва за Трою: что же произошло на самом деле?

Историчность Троянской войны — дело очень тёмное! Неизвестно, кем и почему был разрушен город на холме Гисарлык. Но, что самое главное, — мало кто знает, какие битвы продолжают бушевать вокруг него и по сей день

«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:

Многие души могучие славных героев низринул

В мрачный Аид и самих распростёр их в корысть плотоядным

Птицам окрестным и псам…»

Так начинается «Илиада». А чем она заканчивается? Кто дочитал до конца? Те, кто смотрел кино «Троя», уверенно скажут — Ахилла убили, попав стрелой в его ахиллесову пяту. А Троя, благодаря коварному деревянному коню, пала и была сожжена. Внезапно: в «Илиаде» этого всего нет.

Поэма описывает лишь пятьдесят дней десятого года войны. И заканчивается погребением Патрокла и Гектора.

То есть, если нормально экранизировать «Илиаду», этот сериал можно было назвать «Ахиллеада. Полтора месяца из долгой летописи осады». Иногда на такой период сейчас ездят в командировки в «горячие точки». В центре сюжета — обида Ахилла на Агамемнона. А что было раньше? Рутина позиционной войны. «На Западном фронте без перемен».

А убитый Ахилл и сгоревший город — это уже в следующем сезоне.

В поэме много внимания уделяется поединкам, в ход которых вмешиваются боги.

Патрокла убил Гектор? Всё намного сложнее. Патрокла фактически поразил Аполлон, а Гектор его лишь добил. Однако ещё до Гектора смертельный удар копьём Патроклу нанёс воин по имени Эвфорб. Эвфорба убил Менелай, поэтому… доспехи Патрокла достались Гектору. То есть, доспехи Ахилла, которые Патрокл надел, идя в бой. Фактически всё это — «Патроклиада», сюжетная линия, связанная с этим героем и вставленная в «Ахиллеаду».

А чтобы Ахилл вновь мог участвовать в боях, Гефест оперативно выковал ему новые доспехи и отправил в лагерь. Ведь герой был неуязвимым не только и не столько потому, что мама, держа его за пятку, выкупала в детстве в небезызвестной речке по имени Стикс. А потому, что на нём были чудесные доспехи.

Фильм «Троя» Вольфганга Петерсона формирует у зрителя в корне неверное представление о вооружении воинов того времени.

В античности существовал целый цикл сказаний о Троянской войне. Все их обычно объединяют в общее название «Троянский цикл». Только «Илиада» и «Одиссея» сохранились целиком. Прочие дошли до нас фрагментарно, либо в кратких пересказах более поздних авторов. Так, поэма «Киприи» была примерно вдвое меньше «Илиады» — и рассказывала о событиях, предшествовавших войне, а также о начале боевых действий. История не сохранила её полностью.

Последовавшие после «Илиады» события описываются в «Эфиопиаде». Затем шли «Малая Илиада» (со спором Аякса и Одиссея из-за того, кому достанутся доспехи Ахилла), «Гибель Илиона», «Возвращения» («Носты»). А после «Одиссеи» шла «Телегония».

Написанная Вергилием в первом веке до н. э. «Энеида» повествует об Энее, который вместе со своим родом переселился из Трои в Италию, где его сын основал город Альба-Лонга. Фактически это фанфик «Илиады». Не нужно удивляться. Древние римляне самостоятельно дошли до многих жанров. Первую военно-историческую альтернативу — про вторжение Александра Македонского в Италию — описал в первом веке до н. э. Тит Ливий. Примерно тогда же Марк Теренций Варрон написал произведение о человеке, который после 60-летнего сна оказался в современном ему Риме. А это уже претендует на такой жанр, как попаданчество, ну или по крайне мере путешествие во времени.

Гордиев узел «Илиады»

Сама «Илиада» появилась не сразу. Историки изучили её вдоль и поперёк — там вычленяется ряд пластов, относящихся к различным периодам — от XIII до VII веков до нашей эры. Кроме того, в поэме, как в фильме Тарантино, нарушена хронологическая последовательность. Иногда есть очевидные повторы сюжета, но они идут как краткий и развёрнутый эпизоды.

То есть это сборник легенд-песен, который формировался в течение нескольких веков. Его выделили из эпического цикла, по сути, как «Ахиллеаду» — поскольку именно история Ахилла находится в центре поэмы, — а затем записали.

Точное наименование кораблей и воинов, принявших участие в походе, — явная вставка из другой поэмы троянского цикла (вероятно, из «Киприй»). «Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный» выглядит как попаданец из микенской эпохи, где в табличках всё записано и учтено.

«Илиаду» поделили на 24 песни в IV веке до н. э. — по числу букв греческого алфавита, и чтобы были примерно равного размера. Орднунг, как в фаланге. «Патроклиаду» и прочие сюжетные линии это деление режет по‑живому.

Вы ещё не запутались окончательно? Многие авторы, описывающие Троянскую войну и поэмы Троянского цикла, противоречат друг другу в деталях. Так, в античности не было консенсуса даже о том, сколько воинов сидело в Троянском коне. В различных произведениях есть цифры 100, 50, 23, 20 и девять воинов. Иногда их даже называли поимённо.

А теперь ход конём. Что подразумевалось под ним? Если не понимать буквально — и не устраивать Диснейленд, поставив его деревянную модель неподалеку от развалин Трои… Вряд ли это осадная башня — греки их тогда не использовали. По версии Андрея Савельева, это вытащенный на берег корабль, нагруженный всяким лутом. Выкуп за то, чтобы ахейцы могли спокойно отплыть домой. Там, в корабле, под грудой всякого добра и скрывались несколько воинов‑диверсантов.

О смерти Ахилла от стрелы, попавшей в ногу, писал целый ряд авторов. Детали также зачастую не совпадали. По одной из версий, его тело захватили троянцы — и передали ахейцам лишь за большой выкуп.

А есть ли у поэмы ценность как у исторического источника? Вообще, что стало её основой? Шлиман воспринял «Илиаду» как хронику. А мнения исследователей последних двух веков расходятся ещё более кардинально, чем описания греческих авторов тех событий. Нынешние взгляды на «Илиаду» лежат в диапазоне от описания действительно когда-то состоявшегося похода на Трою до переселения греков на побережье Малой Азии и их двухвековой борьбы с местным населением. Следует помнить, что историчность Троянской войны не доказана, и «Илиада» может быть настолько же достоверной, как и «Одиссея», с её циклопами и сиренами.

Возможно, весь эпический троянский цикл — это отражение одной из страниц катастрофы бронзового века. Существовавший тогда в Средиземноморье мир в XII век до нашей эры внезапно погрузился в хаос, кровавые приливы которого почувствовали и в Древнем Египте, и в Хеттской державе. В пламени пожаров сгорели не только города, но и целые цивилизации. Даже падение римской цивилизации в V в. н. э. не стало такой катастрофой — в XII веке до н. э. в Древней Греции забыли письменность, и спустя несколько веков пришлось изобретать её заново. Наступили «тёмные века» — цивилизация там вернулась к «нулевому уровню».

Именно поэтому песни Троянского цикла несколько веков передавались из уст в уста, обрастая новыми подробностями.

Кипевшие в XIX–XXI веках битвы за Трою, может быть, и не были кровопролитными, но по накалу страстей не уступают древним сражениям, воспетым Гомером.

Мы знаем этот город как Трою. А Илиада происходит от другого его названия — Илион. Но, возможно, Троя и Илион — это не совсем одно и тоже. Илионом мог называться город, а Троей — страна. Либо Илион — это цитадель, а Троя — «нижний город» (если, конечно, таковой был). В поэме упоминается и третье имя города — Пергам. Как оно соотносится с теми двумя, неясно.

Не исключено, что Пергам — это как раз и есть цитадель Илиона. Как писал Шлиман: «Я обнажу весь холм Гиссарлык, ибо уверен, что найду Пергамон, цитадель Трои». К городу Пергаму, расцветшему в эллинистическую эру, чьи развалины сохранились на западе нынешней Турции, прямого отношения это не имеет.

Первооткрывателем Трои считается археолог-самоучка Генрих Шлиман (1822-1890). Он был торговцем, в 1847 году принял русское подданство, с 1869 — гражданство США. Однако первым предположил, что Троя находится на холме Гиссарлык, не Шлиман, а Чарльз Макларен — ещё в 1822 году. Раскопки же на холме, за семь лет до прибытия туда Шлимана, начал Фрэнк Калверт. Однако принадлежавший ему участок холма оказался в стороне от древнего города. Какая-то греческая богиня улыбнулась Шлиману — он и получил лавры первооткрывателя. Раскопал Трою. И заодно в очередной раз — будучи дилетантом в археологии — уничтожил этот древний город.

Генрих Шлиман боялся, что обнаруженный им клад Приама, состоявший из около десяти тысяч предметов, конфискует османское правительство. И поэтому контрабандой вывез его за границу. Шлиман предлагал клад многим музеям — но лишь Берлин согласился принять. А туркам он выплатил штраф за украденные артефакты. Правда, Лев Клейн пишет, что единого клада Приама не существовало — и Шлиман назвал так все найденные и собранные им там драгоценные артефакты.

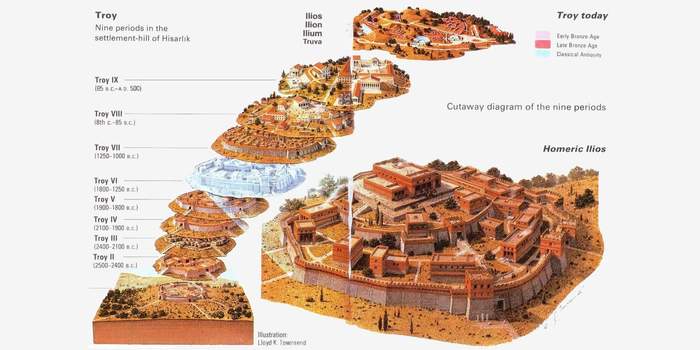

Поскольку никаких письменных хроник не существует, мы представляем историю этого города лишь в общих чертах. На холме в различные периоды последовательно находилось девять поселений, уничтоженных землетрясениями, пожарами и войнами. Согласно общепринятой точке зрения, в ходе Троянской войны было разрушено поселение VIIа, которое принято датировать примерно XIII веком до н. э. Предположительно. Сам же Шлиман полагал, что та самая Троя, о которой говорится в «Илиаде» и где он обнаружил «клад Приама», лежит ниже. Но эта Троя — Троя II — существовала в 2600-2300 гг. до н. э. Ахейцы же сожгли Трою VIIа, а Шлиман довершил начатое ими дело разрушения этого города. Если, конечно, это были ахейцы — ведь никаких доказательств этого нет.

Стоп. И кто вообще доказал, что это — Троя?

В научном мире по-прежнему существует точка зрения, что настоящая Троя находится не там.

Вообще, раскопанный город — не очень большое поселение (в зависимости от слоя, в пределах одного-двух гектаров). Даже не ясно, стоило ли ахейцам десять лет биться в его стены, а затем несколько веков сочинять и передавать из уст в уста героические поэмы.

После Шлимана Трою продолжали раскапывать и изучать. По мнению немецкого археолога Манфреда Корфмана (1942-2005), Троя бронзового века была в пятнадцать раз больше, чем принято считать. Проведя исследования, с южной стороны Трои, он нашёл следы существования «нижнего города» в эпоху Трои VI и Трои VII, а также ров, шириной четыре и глубиной два метра, который был вырублен в камне и окружал этот поселение. То есть раскопанная ранее Троя была всего лишь цитаделью. Площадь города, по Корфману, составляла 170 тысяч квадратных метров, а цитадели — 23 тысячи квадратных метра. Коллеги оспорили тезисы Корфмана о «нижнем городе» и обвинили его в искусственном раздувании масштабов поселения.

Страсти кипели. Прийти к консенсусу горячим немецким парням не удалось — обсуждение вопроса на конференции закончилось дракой. В 2004 году, незадолго до своей смерти, Корфман принял турецкое гражданство, а также взял имя Осман.

Но вот что важно. Корфман пересмотрел датировки и отнёс разрушение Трои VI к концу XIII века, а Трои VIIа — к середине XII века. Получается, что Трою VIIа ахейцы разрушить не могли (в это время им было уже не до того — их города лежали в развалинах, ведь там огнём и мечом прошлись дорийские завоеватели). По времени для похода ахейцев подходит только Троя VI — но там нет следов разрушений!

Ясности нет до сих пор.

Битва за Трою ещё далека от завершения.

Найдены возможные дубликаты

Что касается Троянского коня меня с детства интересовало — троянцы вообще дебилы?! Греки (враги троянцев. ) подгоняют на скорую руку сделанного коня, внутри которого сидит греческий спецназ. Троянцы не только загоняют шедевр деревянного зодчества в город, но и устраивают празднества по этому поводу. Все это время спецназ сидит в коняке, пукает, чешется и их никто не обнаружил. Что за нафиг?!

И мне попалась одна, а мой взгляд вполне вменяемая интерпретация событий:

Если посмотреть греческие вазы и мозаики, почитать про похождения Геракла, то мы заметим:

1. Если изображение с конем — это изображение, как правило, царя. Большинство воинов — пешие.

2. Геракл в большинстве случаев, тоже ходит по Греции пешком. А он, на секундочку, сын верховного бога и вообще ппц какой герой и супер-звезда Греции.

Для лошадей нужны обильные луга и пастбища, а также много открытого пространства, чтобы скакать. У монголов в их степях таких проблем не было. Но! Греки — не монголы (глубокая мысль). Плохо в Греции со степями было. Да и с пастбищами тоже — швах. Не, для коз и овец — достаточно, они по каменистым берегам бегают, сухую травку жуют. Им хорошо. А вот кони на такое не рассчитаны.

Другими словами — в силу климатических и природных особенностей разведение лошадей в Греции было осложнено и было очень дорого. Поэтому кони были скорее уделом царей. остальные — пешком или на кораблях.

А поэтому и специалистов по коневодству было мало.

Греки подарили троянцам настоящего коня в знак примирения (может даже нескольких). Поистине царский подарок для безлошадных греков. А коня сопровождали как раз греческий спецназ, выдавая себя за конюхов, коннозаводчиков и прочих технических специалистов, которых в Трое просто быть не могло. Тогда вполне понятна радость Троянцев. А с наступлением ночи эти «конюхи» перерезали охрану троянцев и открыли ворота.

Точно не так. На защиту стен Трои со всей Малой Азии съезжались цари, и у некоторых были колесницы и, соответственно возницы-конюхи. Также во время одного из отступлений данаев к кораблям они вырыли ров и построили стену, которую штурмовал Гектор на конях.

Интересна мысль о корабле со златом, в котором сидели диверсанты. Аргивяне могли сидеть под кормой, выжидая момента.

А вообще, о чём речь? Разрушение Илиона не доказано — что уж там до коня. Огромный конь, напичканный греками, в сравнении с остальными событиями (волшебными доспехами, бурями, битвами Богов и их разговорами со смертными) кажется верхом реализма.

Есть другая версия, что троянский конь это метафора землетрясения, разрушившего крепостные стены.

Что стало с Еленой Прекрасной после падения Трои?

Елена Троянская – героиня древне греческого эпоса, «прекраснейшая из женщин», из-за которой по преданию разгорелась Троянская война.

Троянская война — пожалуй, самый известный конфликт Античности, отображенный в греческих легендах и современных кинокартинах.

Как часто бывает, несмотря на активную популяризацию античной культуры, многие аспекты жизни героев остались не раскрыты публицистами.

Почему, на самом деле, греки напали на Трою? Сколько раз была замужем Елена и, что с ней случилось после падения полиса?

За кадром истории

Елена Прекрасная — один из центральных персонажей легенды о Трое. Однако, мало кто знает её подлинную историю, описанную древнегреческими авторами.

Девушка была дочерью спартанского царя Тиндарея, и как было принято во многих царских домах того времени, признавалась внебрачной дочерью Зевса и самой красивой девушкой Пелопонесса.

Когда Елене было 12 лет, афинский царь Тесей, сын бога Посейдона и легендарный герой Аттики, совершил налёт на Спарту и девушку украл.

Мужчина женился на подростке, зачал ей дочь, а потом отправился в очередной геройский поход, из которого уже не вернулся. Спустя время девушку освободили её братья Кастор и Полидевк, совершив ответный поход на Аттику.

Чтобы дочь не мешала снова выйти замуж, Елена передала ребенка своей старшей сестре, жене царя Микен Клитемнестре.

Нужно сказать, слегка подпорченная репутация не помешала девушке собрать в Спарте 37 женихов со всей Эллады. Среди них был и легендарный Одиссей, и побратим Ахиллеса Патрокл, и множество других менее известных имён.

Привлекательность девице прибавляло и то, что с ней в придачу шёл трон Спарты. По легенде, отец невесты Тиндарей, не желая никого обидеть, потребовал от женихов заключить между собой военный союз. Когда это было сделано, Елена Прекрасная, в некоторых версиях сама, а в некоторых по наущению отца, выбрала в мужья Менелая — царевича Микен. В браке у них родилось двое детей.

Не простая судьба Париса

История троянского царевича Париса вполне могла бы стать сюжетом для отдельного драматического фильма.

Беременной матери героя приснился сон, что её будущий сын навлечет на царство невероятные беды, а потому, как только он родился, приказала своему рабу убить его. Раб выполнить приказ не смог, но отнес ребенка подальше от дворца на гору Иду, где оставил мальчика умирать.

Согласно Гигину, младенца нашла дикая собака, согласно Ликофрону — медведица. Как бы то ни было, животное взяло ребенка под защиту и накормило его своим молоком. Позже новорожденного нашел пастух и воспитал его как собственного сына.

Мальчик рос красивым, сильным и отважным человеком. Занимался спортом, сражался с разбойниками, женился на Эноне и завел детей. Судьба Париса изменилась, когда он решил поучаствовать в региональных Олимпийских играх и стал чемпионом Азии по пятиборью.

На соревнованиях его заметила царская семья и, узнав его историю, признала в нём своего сына.

К сожалению, оказавшись в троянском дворце, Парис зазнался. По Еврипиду, мужчине приснился сон, в котором он оказался судьёй на конкурсе красоты между Герой, Афиной и Афродитой. Парис выбрал Афродиту и за это богиня пообещала ему в жену самую красивую девушку Пелопонесса — Елену Троянскую.

Проснувшись, царевич выгнал прежнюю жену и отправился в Спарту.

Поводом к войне стало не только бегство Елены с Парисом. Вместе с девушкой троянец украл у Менелая всю его казну! Впрочем, детей от Менелая Елена Прекрасная оставила в Спарте.

Памятуя о заключенном союзе, Менелай собрал бывших женихов своей супруги и объявил Трое войну.

Десятилетний конфликт Парис не пережил. В одном из сражений его ранили отравленной стрелой. Царевич обратился за помощью в бывшей жене Эноне, но та отказалась ему помогать. Стоит заметить, в глубине души Энона продолжала его любить, а потому, узнав о смерти Париса, покончила жизнь самоубийством.

А что же Елена? Царь Трои Приам выдал её замуж за брата Париса царевича Деифоба.

Когда Троя уже горела, Деифоб погиб в бою, а Менелай рыскал по улицам в поисках украденной жены, его первым желанием было заколоть Елену мечом. Однако женщина поступила хитро — вышла к Менелаю обнаженной. Убить красавицу спартанский царь не смог, всё ей простил и забрал обратно в Грецию.

Какая судьба постигла Елену Прекрасную?

Античные авторы по-разному описывают последующие события.

Согласно Птолемею Гефестиону и Стесихору, путешествие домой Елена не пережила, погибла в пути.

Согласно Павсанию, женщина всё-таки добралась до дома и спокойно умерла, дожив до преклонных лет.

Версия Полиэна выглядит более драматичной: по прибытию в Спарту Менелай умер, а Елену просто выгнали из полиса. Женщина бежала на остров Родос к подруге Поликсо.

Однако царевна не учла, что Поликсо похоронила мужа в Троянской войне. Обвиняя в этом Елену, она приказала слугам повесить её. Версия Феокрита еще более страшная: Елену Прекрасную родосцы забили камнями.

Впрочем, история героини на этом не заканчивается. После смерти боги выдали её замуж… за Ахиллеса! Супружеская пара жила Элизиуме — аналоге христианского Рая. Стоит заметить, Менелай там тоже был, но как он отнесся к этому решению богов не известно.

Бойся, Троя, данайцев, дары приносящих!

Всем привет! С вами Бородатый Горец, и накануне дня археолога мы поговорим с вами об одной из величайших загадок древнего мира и о том, как мифическая Троя открывалась миру. Тем более, что и повод для этого разговора есть.

Скриншот «Total War Saga : Troy» (2020)

Сегодня состоится выход очередного спин-оффа серии «Total War», посвященного Троянской войне, воспетой Гомером в его «Илиаде». И если о личности древнегреческого поэта по-прежнему мало что известно, не говоря уж о том, что среди историков ведутся споры не только о дате рождения Гомера, но и о самом факте его существования, то о древнем городе Трое мы все-таки имеем какие-то знания, основанные не только на знаменитом гомеровском эпосе, но и исторических данных. Не говоря уж о том, как всколыхнуло общественность открытие 1873 года — пожалуй, даже человек, не особенно интересующийся историей, слышал о Трое и открывшем ее миру Генрихе Шлимане. И вроде бы все теперь стало понятно, знаменитая Троя найдена (что уже одно из величайших открытий археологии, соперничать с которым могло бы разве что окончательное решение вопроса Атлантиды), но все же вопросов по-прежнему остается много, а Троя и в XXI веке интересует историков и археологов. Что же вообще мы знаем о Трое?

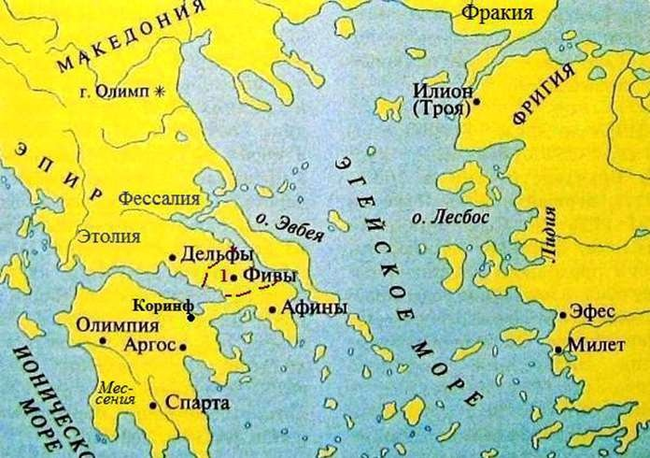

Троя на карте Древнего мира:

Во-первых, напомним, что события «Илиады» рассказывают нам, главным образом, о десятом году осады Трои, так как первые девять лет удача ахейцам особенно не улыбалась. В общей сложности события Илиады охватывают лишь сорок один день Троянской войны, начиная с конфликта Агамемнона — предводителя греческого войска с Ахиллесом. «Гнев, богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына» — одна из самых известных строчек «Илиады», именно с нее начинается повествование. А заканчивается оно похоронами Патрокла и выкупом троянским царем Приамом тела Гектора, убитого Ахиллесом. Вот и получается, что самые известные нам фрагменты, вроде Троянского коня и смерти Ахиллеса от стрелы, попавшей точно в пятку (равно как и крылатые выражения «Ахиллесова пята», «Дары данайцев» и «Яблоко раздора») это уже не к Гомеру. Все верно, не только знаменитый древнегреческий поэт воспевал Трою, тот же Вергилий в своей «Энеиде» (29-19 г. до н. э) коснулся, в том числе, и темы Трои, тем более что герой «Энеиды»— герой Троянской войны Эней, ведущий спасшихся троянцев из разрушенного города в Италию. Можно сказать о том, что все источники, так или иначе описывающие события Троянской войны, появились ощутимо позже — около четырехсот лет и это только «Илиада».

Современный план Трои:

И раз уж мы начали касаться хронологии, остановимся на датах упомянутых событий. Античные историки писали, что Троянская война произошла примерно на рубеже XIII-XII веков до н.э., год падения Трои и в настоящее время вызывает споры. Называется как 1183 год до н.э, так и 1240 год до н.э. Более дюжины датировок знала еще античная хронография — разброс между ними составляет ровно двести лет от датировки Дурида Самосского (1334 г. до н.э.) до Эфора (1134 г. до н.э). Названная выше датировка «1183 г.» признается самой авторитетной, ее автор — Эратосфен Киренский, глава Александрийской библиотеки, живший в третьем веке до н.э.

По-прежнему идут споры и о местонахождении Трои, хотя, казалось бы, 1873 год, Генрих Шлиман, все вроде бы наконец-то стало понятно. Троя Шлимана располагалась недалеко от д.Гиссарлык — там, кстати, сейчас установлен красивый деревянный троянский конь для туристов (также троянский конь — тот, что нам показали в голливудской ленте «Троя»(2004) находится в турецком городе Чанаккале), это место археолог-самоучка выбрал исходя из гомеровских описаний — город должен был находиться в северо-западной части Малой Азии, рядом с Дарданелльским проливом. Археологические находки в этом месте показали, что поселение здесь возникало девять раз — в разные временные эпохи. Однако в результате более поздних исследований было доказано — город, найденный Шлиманом, гораздо древнее Трои. Что, впрочем, не исключало и существования Трои, учитывая особенность памятника.

Троянский конь, установленный на холме Гиссарлык и в г.Чанаккале, Турция

Более современная версия говорит о том, что Троя теснее связана с полуостровом на западе Азии (срединная часть территории современной Турции), чем с Эгейским регионом (той же Турции). Там были найдены тонны керамики, печати, много схожих черт исследователи находили и в архитектуре. Троя отождествляется с городом Вилуса, разрушенным, кстати, в 1190 году до н.э. Этот памятник соперничает с известным памятником у холма Гиссарлык, да и известен он как «археологический памятник Троя VII». Позднее на месте разрушенного города возник полис Илиос (Илион) — топоним, тождественный Трое. Кроме того, современный полуостров Троада также отсылает нас к Трое, считают исследователи. Однако и древний город Вилуса позднего бронзового века — не окончательный вариант. Вывод здесь несколько другой — факт Троянской войны современными исследователями на отрицается.

Также стоит упомянуть о том, что жителей Трои на самом деле называли не троянцами, а тевкрами. Это наименование встречается у Страбона, Эсхила и Вергилия, упоминаются тевкры и в источниках времен египетского фараона Рамзеса III — там тевкров причисляют к составу «народов моря», с которыми связана масштабная миграция XIII в. до н.э., принесшая государствам Средиземноморья и Ближнего Востока немало проблем. Согласно историку Страбону племя тевкров изначально обитало на Крите, откуда переселилось в Троаду (Трою). После падения Трои тевкры переместились на Кипр и в Палестину. Сегодня в регионе, где когда-то располагалась Троя, живут как турки, так и греки. Вероятнее всего именно среди них стоит искать потомков троянцев.

Отдельной темой для исследований стал этнический состав населения Трои, однако какого-либо определенного мнения в этом вопросе нет. Исследователи принимают гипотезу о том, что гомеровская Троя тождественна городу Вилуса, зафиксированному хеттами, и на основе хеттских текстов строят гипотезы уже о этнической идентификации троянцев. Они отстаивают связь троянцев с фракийцами (версия, популярная в отечественной науке — Гиндин, Цымбурский), лидийцами, населявших северо-западную Анатолию, а также лувийцами — причем, эта гипотеза является наиболее популярной на сегодняшний день. Лувийцы — родственная хеттам народность, жившая на Балканском полуострове (юго-западное побережье малой Азии) в III-II тыс. до н.э., и если отождествлять с известными нам современными народами, то ближе всего лувийцы к армянам. Народность ликийцев также является объектом внимания исследователей, этой версии отдает предпочтение и отечественный исследователь И.С.Якубович, отмечая, правда, что для окончательного выбора той или иной этнической группы данных недостаточно, равно как и существует возможность выбора среди прочих вариантов.

Развалины Трои в Турции:

В завершении хочется сказать, что в настоящее время мы действительно можем говорить о существовании Трои, какой бы она в конечном итоге не оказалась. Для большой же части Троя и Троянская война — значимый культурный феномен, интерес к которому не угасает и по сей день. И взрослым, и детям интересны мифы древней Эллады — для одних это красивые сказки, с порой куда более взрослыми сюжетами, для других — тема для исследования. Замечательна сама по себе древнегреческая культура, многим она полюбилась благодаря книгам Фаддея Францевича Зелинского или же Николая Куна, если мы снова говорим о мифах. Троя по-прежнему во многом загадка для всех нас и этим она интересна.

Источник