Кровля, подошва, их признаки, способы установления

подошва – нижняя поверхность слоя

кровля – верхняя поверхность слоя

Переход одного слоя в другой может быть или резким, или постепенным, незаметным. В первом случае положение кровли или подошвы устанавливается легко, во втором — граница между соседними слоями проводится условно по поверхности, на которой происходит смена одного преобладающего состава другим. Характер перехода от одного слоя к другому позволяет судить о тех изменениях, которые произошли при отложении осадка.

При нормальном залегание пластов подошва пласта определенна практически всегда, а вот кровля не всегда, из-за среза эрозии, а потом перекрыта вышележащим пластом.

1)иероглифы, в том числе биоглифы,

2)характер залегания остатков флоры и фауны и характер их жизнедеятельности,

3)первичные трещены усыхания,

4)структуры «твердого дна» каменистые поверхности на дне морского бассейна возникающие при остановке карбонатного осадконакопленияза счет цементации карбонатных илов,

5)структуры «мягкого дна»…при замедлении осадконакоплении в бассейнах с террагенной сидементации.

(Расстояние между кровлей и подошвой слоя (или пласта) составляет его мощность. Различают два вида мощностей: истинную и видимую. Истинной мощностью называется кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой. Любое другое расстояние между кровлей и подошвой называется видимой мощностью.

Далеко не всегда удается одновременно наблюдать и кровлю, и подошву слоя. Нередки случаи, когда бывает обнажена только кровля либо подошва и часть слоя. В таких случаях замеряют неполную мощность слоя, представляющую собой расстояние по перпендикуляру к поверхности наслоения от кровли или подошвы до любой точки слоя.).

2.4 Слоистость и её типы.

Чередование слоев называется слоистостью.

Она представляет собой проявление неоднородности в толще осадочных пород и указывает на изменение условий отложения осадка. Слоистость — одно из самых характерных и важных свойств осадочных горных пород. Слоистость позволяет сопоставлять стратиграфические разрезы, определять направление и амплитуду вертикальных тектонических движений, вести поиски и прослеживать рудные залежи, скопления нефти, воды и др. Слоистостью обусловлено также возникновение складок в осадочных толщах.

При изучении слоистости следует прежде всего обращать внимание на форму и мощность слоев.

Форма слоистости отражает характер движения той среды, в которой происходит накопление осадка. Выделяются четыре основные формы слоистости: параллельная, волнистая, косая и линзовидная.

При параллельной слоистости поверхности наслоения по строению близки к плоскостям. Этот вид слоистости свидетельствует об относительной неподвижности и покое среды; в которой накапливались осадки. Параллельная слоистость может быть полосовидной, прерывистой и ленточной.

Волнистая слоистость имеет волнистоизогнутые поверхности наслоения. Она формируется при движениях, имеющих периодическую смену или повторяемость в своем направлении, например при отливных и приливных течениях, волнениях в прибрежных мелководных зонах моря.

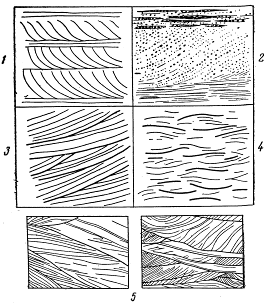

| Рис. 1. Различные типы косой слоистости 1 — косая слоистость речных потоков; 2 — дельтовая косая слоистость; з — косая слоистость в морских отложениях; 4 — косая слоистость мелководья; 5 — эоловая косая слоистость |

В зависимости от условий образования различают несколько разновидностей косой слоистости (рис. 1).

Линзовидная слоистость характеризуется разнообразием форм и изменчивостью мощности отдельных слоев. При этом нередко происходит полное выклинивание слоя, что приводит к его разобщению на отдельные части или линзы. При резком выклинивании поверхности наслоения линзы нередко оказываются изогнутыми.

Линзовидная слоистость образуется при быстром и изменчивом движении водной или воздушной среды, например в речных потоках или в приливно-отливной полосе моря.

(три различных типа залегания осадочных толщ: трансгрессивное, регрессивное и миграционное.)

2.5. Мощность слоя: истинная, видимая, вскрытая и др. Определение мощности наклонно залегающих слоёв.

мощность– кратчайшее расстояние между подошвой и кровлей

Толщина пласта называется его мощностью. Обычно различают истинную, вертикальную и горизонтальную мощность. Истинная мощность — кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой пласта. Вертикальная мощность — расстояние по вертикали от любой точки кровли до подошвы пласта. Горизонтальная мощность — расстояние по горизонтали от любой точки кровли до подошвы пласта. Мощность пластов может быть относительно постоянной (выдержанной) и непостоянной (изменчивой). При изменении мощности пласта может происходить как его увеличение, так и сокращение вплоть до полного исчезновения — выклинивание

Наклонное залегание слоёв осадочных пород в большинстве случаев является нарушенным или вторичным (рис. 1.25.). При наклонном (или моноклинальном) залегании слои на обширных территориях наклонены в одном направлении и имеют постоянный угол наклона. Такое залегание широко распространено в осадочных отложениях многих геотектонических структур. Углы падения слоёв могут достигать 30º и более. Моноклинальное залегание может быть также в крыльях складок и флексур.

(ист.мощн.(H), ширина выхода(h), угол наклона слоя(альфа), склона(бетта),угол между азимут падения пласта и слоя (гамма)Леонтовский)

2.6 Согласное и несогласное залегание пород. Типы несогласного залегания: налегание, прилегание (прислонение), облекание.

Возможны два случая соотношений между породами, слагающими слоистые толщи. В первом из них каждый вышележащий слой или комплекс слоев, составляющих данный стратиграфический горизонт, без каких-либо следов перерыва в накоплении осадков налегает на подстилающие породы. Такие взаимоотношения, отражающие непрерывность процесса накопления осадка, обусловливают согласное залегание пород. Во втором случае между вышележащими и подстилающими их слоями стратиграфическая последовательность нарушается, и отложения тех или иных стратиграфических горизонтов в разрезе отсутствуют. При этом возникает несогласное залегание пород.

Появление несогласий может быть обусловлено различными причинами. Они могут явиться результатом перерыва в осадконакоплении либо возникают при тектонических перемещениях одних толщ относительно других. В первом случае несогласия называются стратиграфическими, во втором — тектоническими.

Накопление осадков на неровной поверхности будет отличаться рядом особенностей. Наиболее характерны случаи облекания и прилегания.

Облекание представляет собой плащеобразное перекрытие отлогой поверхности размыва древних пород. Главной особенностью этой формы несогласного залегания является прямое отражение выступов и понижений поверхности несогласия в строении несогласно залегающей серии слоев. Мощности слоев в нижней части несогласно залегающей серии уменьшаются над повышениями древнего рельефа и увеличиваются над понижениями. Это различие мощностей постепенно выравнивается при движении вверх по разрезу; одновременно может изменяться и состав формирующихся слоев.

Источник

1.3. Номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя

Последующие графы таблицы (рисунок 1) — номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя — заполняются для каждого слоя следующим образом.

Номер слоя отсчитывается от поверхности земли и включает столько слоев, сколько было обнаружено при вскрытии буровой скважиной.

Глубина залегания слоя записывается в метрах для кровли (верхняя граница слоя – на рисунке 1 графа «от») и подошвы слоя (нижняя граница слоя – на рисунке 1 графа «до»).

Мощность слоя представляет собой толщину слоя в метрах и находится как разница между глубиной залегания подошвы и кровли слоя.

Отметка подошвы слоя определяется как абсолютная отметка, высчитываемая исходя из известной абсолютной отметки устья скважины (поверхности земли) и мощности толщи слоев на соответствующем уровне.

1.4. Описание пород

Образцы вскрытых буровыми скважинами пород исследуют в лабораторных условиях с целью установления вида пород и определения их физико-механических характеристик, которые являются количественным и качественным описанием пород и используются при расчетах проектируемых сооружений.

Из всех полевых методов исследований, разработанных в последние десятилетия, наибольшее применение получило статическое зондирование, обладающее рядом существенных преимуществ. Во многих случаях, особенно, при использовании свайных фундаментов, исследования грунтов статическим зондированием становятся основным методом.

Определив вид грунта, его классифицируют согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» и описание заносят в геолого-литологическую колонку. Описание грунта содержит информацию обо всех составляющих вскрытого слоя, примесях, содержании воды, консистенции и других особенностях грунта.

Например: песок мелкий, серый, средней плотности, влажный с прослойками суглинка.

1.5. Литологическая колонка

В графе «литологическая колонка» с помощью условных обозначений вычерчивается тип грунтов данной буровой скважины для каждого вскрытого слоя.

В центре графы прорисовывается узкая вертикальная полоса с отображением консистенции и степени влажности грунта согласно п. 1.6 (таблица 5). Для песчаных грунтов показывается степень влажности: влажный, маловлажный или насыщенный водой. Для глинистых грунтов (глины, суглинки, супеси) показывается консистенция: твердая, полутвердая, тугопластичная, пластичная, мягкопластичная, текучепластичная, текучая. Данные условные графические обозначения консистенции и степени влажности грунтов содержатся в ГОСТ 21.302-96 «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям».

В основной части графы штриховкой показывается тип грунта каждого слоя. Условные обозначения (штриховки типов грунтов) приведены в таблице 3, которые при необходимости дополняются литологическими особенностями (таблица 4).

Например, доломит трещиноватый показывается штриховкой №11 из таблицы 3 и дополнительно показывается трещиноватость штриховкой №20 из таблицы 4. Пример штриховки показан на рисунке 2.

Условные графические обозначения характерных литологических особенностей грунтов, приведенные в таблице 5, изображают редкими знаками на фоне условных обозначений видов грунтов.

Рис. 2. Пример штриховки доломита трещиноватого

Источник

Строение поверхностей наслоения. Определение кровли и подошвы слоёв

При изучении осадочных отложений одной из основных задач является определение кровли и подошвы пласта и установление относительной последовательности пород (слоёв) разреза и их происхождения. Для этого используется большое количество внешних признаков: фациальные признаки, цвет породы, наличие конкреций и включений, характер строения несогласованных слоёв и особенности строения поверхностей наслоения или приграничных участков слоёв.

К признакам, которые можно выявить на поверхности наслоения или в приграничной части, относятся: знаки ряби; линии и знаки прибоя; следы периодических потоков или знаки струй; трещины высыхания; следы падения капель дождя и града, иероглифы механического происхождения; иероглифы биогенного происхождения и прочие следы, оставляемые организмами; отпечатки кристаллов; следы выхода пузырьков газа; наличие конкреций, обломков туфов; стилолиты и фунтиковые («конус в конус) текстуры; и т.д.

Знаки ряби. Рябью называют грядки, образуемые на поверхности рыхлого осадка движениями воды или ветра. Они позволяют определять кровлю, подошву и условия образования слоя. Основными типами ряби являются: 1 – рябь эоловая; 2 – рябь течений; 3 – волновая рябь; 4 – перекрёстная рябь (рис. 1.11, 1.14).

Эоловая рябь несимметрична (рис. 1 14). Более крутой склон грядки расположен с подветренной стороны. Гребень слега заострён и указывает на положение кровли слоя, а ложбинка более пологая. На гребнях песчинки часто грубее, чем в желобках. Рябь характеризуется небольшой амплитудой колебания – отношение высоты к длине волны от 1:20 до 1:50. Обычно длина не больше нескольких сантиметров и лишь в грубых песках может достигать 25 см. Расположение грядок субпараллельное.

Рябь течений – речных и морских – обычно похожа на эоловую рябь, но отличается большей амплитудой (от 1:4 до 1:10), т.е. большей крутизной. Крутой склон грядки направлен в сторону течения. В отличие от эоловой ряби, более крупные песчинки накапливаются в желобках. Длина волны от нескольких мм. до нескольких см. и очень редко до нескольких метров. Образуется на разных глубинах – вплоть до 800 м.

Для валиков ряби течений типичной внутренней структурой является особый род косой слоистости (рис. 1.12), которая обычно наклонена вниз по течению и грубо параллельна склону валика, также обращенного вниз по течению. Крупная рябь образуется в условиях сильных течений, мелкая – в мелкой воде, а мелкая «рябь язычками» с «раздавленными» гребнями – в мелкой воде на поймах, в приливной полосе и в заливах.

Волновая рябь симметрична (рис. 1.13, 1.14). Ряды острых гряд, разделены широкими ложбинами, в средине которых иногда бывают более низкие острые гребни. Острый гребень указывает на положение кровли. Длина волн колеблется в зависимости от глубины и силы течения. Чем глубже и сильнее волнение, тем больше длина волны и амплитуда. Короткие и мелкие волны образуются в мелкой воде при слабом волнении.

Перекрёстная рябь (рис. 1 11) возникает при наложении на ранее образованную рябь новой ряби другого направления или в результате разложения волны на две системы перекрещивающихся колебаний. Обычно образуется в мелкой воде, где движение воды ограничено угловатым границами берега, и представляет собой неправильные ряды многоугольных ямок, образованных пересекающимися системами гребней).

Волноприбойные знаки или знаки прибоя (рис. 1.17а) иногда путают со знаками ряби. Они представляют систему мелких, перекрывающих друг друга кривых песчаных валиков, выпуклых в сторону суши, достигающих 2-3 мм высоты и сложенных из тонких песчинок.

Образовались в зоне прибоя (морского или озёрного). Встречаются в ископаемом виде крайне редко.

Следы струек течения (рис. 1.17б) наблюдаются в волноприбойной зоне на глинистом или песчаном пляже и представлены двумя вариантами. В первом – струйки ветвятся в сторону моря, во втором – струйки сливаются в направлении моря (по строению напоминают речную систему) и образуются при замирающей волне или спадающем приливе.

Трещины высыхания. При высыхании на воздухе тонкозернистые осадки (алевритовые, глинистые, карбонатные и др.) с поверхности растрескиваются и покрываются характерным мозаичным узором из трещин, который указывает на кровлю пласта (рис. 1.15, 1.16).

| | |

Трещины высыхания можно наблюдать у высыхающих луж, пойм, такыров и т.д. Трещины позднее могут заполняться более крупнозернистым материалом. Иногда при высыхании и растрескивании отделяются плитки, края которых иногда закручиваются вверх (реже вниз), или плитки скручиваются в трубочки.

Следы падения капель дождя, града сохраняются обычно в осадках прибрежной приливно-отливной зоны в кровлевой части слоя и имеют округлые или овальные формы вмятин с неровными валиками вокруг них (рис. 1.18). На эти структурные формы очень похожи следы выхода пузырьков газа. При уплотнении рыхлых осадков газ выдавливается и, выходя наружу, образует лунки размером до 7 мм и более. Они отличаются гладкой поверхностью и обычно отсутствием приподнятого края (валика). Иногда сохраняются узкие субвертикальные каналы выхода газа, заполненные позднее инородным материалом.

Иероглифы (гиероглифы) механического происхождения разнообразны по происхождению. Иногда они наблюдаются внутри слоя, но чаще на поверхности. Глубина рельефа от нескольких миллиметров до 10 сантиметров и более. Часто имеют вид гроздевидных или сосковидных образований (следы неравномерного размыва сильным течением или наплывания полужидкого осадка) (рис. 1.19) или параллельных нарезок, штрихов, или широких линейно вытянутых грядок, иногда пересекающихся и очень причудливых (следы волочения). Струи указывают на направление, а их морфология – на характер течения. Иероглифы биогенного происхождения и другие следы, оставляемые организмами (биоглифы, ходы червей, следы ползания и отпечатки следов животных или частей донных животных или растений – их разнообразие очень велико).

Иероглифы биогенного происхождения могут быть как в мелководных, так и в относительно глубоководных осадках в кровле или в прикровлевой части слоя.

| | Конкреции, случайные валуны и гальки, обломки туфов и эоловые многогранники, наблюдаемые на границе двух пластов, дают возможность определить условия накопления и кровлю пласта. Нижние слойки продавлены обломком или валуном, средние примыкают к нему, а верхние параллельно перекрывают его. Кроме того, обломки нижележащих пород могут находиться среди пород вышележащего слоя в его основании. А вымоины в плоскости наслоения, заполненные материалом соседнего слоя, также указывают на кровлю этого пласта (рис. 1.20). Конгломераты и галечники в составе разреза нередко указывают на перерыв в осадконакоплении. Уплощенные гальки в речных конгломератах наклонены против течения воды. В устьевых расширенных участках рек и на побережьях водоёмов наклон галек и косой слоистости обычно совпадает; В морских отложениях в прибрежной зоне –гальки ориентированы вдоль линии прибоя (рис. 1.21).

Рис. 1.23. Стилолиты. А и Б – образцы стилолитового известняка; В – взаимосвязь стилолитов с напластованием: а – обыкновенная стилолитовая структура со столбиками, имеющими вертикальное расположение; б – стилолитовый шов в наклонно залегающем песчанике; в – стилолиты в пластах, обладавших первичным наклоном; г – стилолитовый шов в серии крутонаклонных пластов известняка. Стилолиты или сутуры (рис. 1.23) – мелко- или грубозазубренные темные линии, наблюдаемые иногда в поперечных разрезах в поперечных срезах известняковых пород и характеризуются наличием в них тонкой глинистой плёнки. «Фунтиковые» или «конус в конус» текстуры встречаются в тонких прослоях известняка среди глинистых слоёв. Перечисленные структуры могут образовываться как до, так и после нарушения первичного залегания пород. Если биссектрисы углов зубцов или конусов примерно перпендикулярны к поверхностям наслоения, то они образовались до нарушения залегания пород (рис. 1.23а), а если расположены под углом – то после нарушения (рис.1.23 б, в). Сущность и условия образования слоистых толщ Сущность процессов образования слоистых толщ осадочных пород была раскрыта и изложена в 1968 году Н.А. Головкинским. Разновозрастность различных частей одного и того же слоя он считал обусловленной самим механизмом слоеобразования в условиях перемещения береговой линии бассейна осадконакопления. Принцип Н.А.Головкинского рассматривается как «принцип возрастной миграции граничных поверхностей супракрустальных геологических тел». В изложении А.Н. Гейслера он звучит следующим образом: «Исходя из учения об образовании слоя, в каждом слое можно считать синхроничными только те осадки, которые отлагались вдоль существовавших в каждый данный момент определённых зон седиментации, т.е. осадки, распределяющиеся в направлении, параллельном береговой линии». Это хорошо продемонстрировано на схематическом рисунке (рис. 1.24). Н.А. Головкинский указал, что при изучении слоистых толщ нужно «различать понятия о хронологическом, стратиграфическом, петрографическом и палеонтологическом горизонте». Стратиграфическим горизонтом он предложил называть одновозрастную (синхронную) группу слоёв различного состава, связанных постепенными переходами в горизонтальном направлении. Отдельные слои (или пачки слоёв) стратиграфического горизонта одновозрастны, но характеризуются различным (в видовом и родовом отношениях) комплексом окаменелостей и литологическим (петрографическим) составом. Петрографическим горизонтом называется серия одинаковых по составу, но разновозрастных по времени образования (асинхронных) слоёв. Границы между петрографическими горизонтами представляют собой условные поверхности сложного строения (как бы с зазубренными краями). Таким образом, в формировании слоистых толщ осадочных пород значительную роль играют тектонические процессы – направленные и колебательные тектонические движения земной коры, а также физико-географические условия и физико-химические условия среды осадконакопления и области питания, климатические, биологические и др. факторы. Источник |