- Наклонное залегание слоёв

- Горизонтальное залегание слоёв

- Оставьте свой комментарий

- Оставить комментарий от имени гостя

- Комментарии

- Закрепленные

- Понравившиеся

- Последние материалы

- Заключение (Грунты)

- Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

- Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

- Основные закономерности татического деформирования грунтов

- Упругопластическое деформирование среды и поверхности нагружения

- Описание схем и результатов испытаний грунтов с использованием инвариантов напряженного и деформированного состояний

- Инварианты напряженного и деформированного состояний грунтовой среды

- О коэффициентах устойчивости и сопоставление с результатами опытов

- Давление грунта на сооружения

- Несущая способность оснований

- Процесс отрыва сооружений от оснований

- Решения плоской и пространственной задач консолидации и их приложения

- Нормальное и опрокинутое залегание

- Элементы залегания слоев

- Наклонное залегание слоев

- Определение заложения и решение задач с помощью заложения

- Построение геологических разрезов по картам с наклонным залеганием слоев

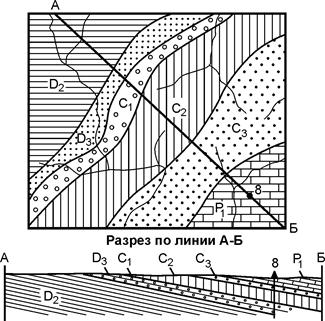

Наклонное залегание слоёв

Наклонное залегание слоёв осадочных пород в большинстве случаев является нарушенным или вторичным (рис. 1.25.). При наклонном (или моноклинальном) залегании слои на обширных территориях наклонены в одном направлении и имеют постоянный угол наклона. Такое залегание широко распространено в осадочных отложениях многих геотектонических структур. Углы падения слоёв могут достигать 30º и более. Моноклинальное залегание может быть также в крыльях складок и флексур.

Границы наклонно залегающих стратиграфических подразделений (слоёв, толщ и т.д.) и другие наклонные геологические границы на геологических картах с топоосновой (с горизонталями) криволинейны и пересекают горизонтали. При одинаковой степени расчленённости рельефа – чем круче залегают границы, тем большее количество горизонталей они будут пересекать и меньше их криволинейность.

Вертикально залегающие границы (стратиграфические, тектонические, несогласия), пересекающиеся с эрозионной (дневной) поверхностью на карту проецируются в виде прямой линии.

На аэрофотоснимках при выровненном рельефе трудно судить о залегании пород. Если рельеф расчленён, то границы слоёв будут зигзагообразно изогнуты, и конфигурация этих границ будет зависеть от формы рельефа и угла наклона слоёв. При вертикальном залегании выходы границ образуют на снимках прямые линии, пересекающие рельеф независимо от его формы.

На геологических разрезах величина наклона наклонно залегающих пластов будет зависеть от истинного угла падения пластов и от угла между направлением разреза и простиранием пород. При перпендикулярном соотношении (разрез вкрест простирания слоёв) углы наклона границ будут соответствовать истинным углам падения слоёв. Чем острее угол, тем положе будут углы наклона. И если разрез построен по направлению простирания слоёв, то границы будут горизонтальны. Для пересчёта углов наклона слоёв в разрезах, построенных под углом к простиранию, существуют графические, геометрические методы и номограмма (приложение № 1).

При изображении наклонно залегающих пластов на геологическом разрезе горизонтальный и вертикальный масштабы должны быть равными. Иногда делается исключение – вертикальный масштаб увеличивается. И тогда изображение слоёв будет отличаться от действительного – углы падения будут больше действительных и, соответственно будут искажены мощности слоёв. В таких случаях истинные углы падения можно определить графическим путем.

Источник

Горизонтальное залегание слоёв

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

Комментарии

Закрепленные

Понравившиеся

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8.

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов.

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем.

Основные закономерности татического деформирования грунтов

За последние 15. 20 лет в результате многочисленных экспериментальных исследований с применением рассмотренных выше схем испытаний получены обширные данные о поведении грунтов при сложном напряженном состоянии. Поскольку в настоящее время в…

Упругопластическое деформирование среды и поверхности нагружения

Деформации упругопластических материалов, в том числе и грунтов, состоят из упругих (обратимых) и остаточных (пластических). Для составления наиболее общих представлений о поведении грунтов при произвольном нагружении необходимо изучить отдельно закономерности…

Описание схем и результатов испытаний грунтов с использованием инвариантов напряженного и деформированного состояний

При исследовании грунтов, как и конструкционных материалов, в теории пластичности принято различать нагружение и разгрузку. Нагружением называют процесс, при котором происходит нарастание пластических (остаточных) деформаций, а процесс, сопровождающийся изменением (уменьшением)…

Инварианты напряженного и деформированного состояний грунтовой среды

Применение инвариантов напряженного и деформированного состояний в механике грунтов началось с появления и развития исследований грунтов в приборах, позволяющих осуществлять двух- и трехосное деформирование образцов в условиях сложного напряженного состояния…

О коэффициентах устойчивости и сопоставление с результатами опытов

Так как во всех рассмотренных в этой главе задачах грунт считается находящимся в предельном напряженном состоянии, то все результаты расчетов соответствуют случаю, когда коэффициент запаса устойчивости к3 = 1. Для…

Давление грунта на сооружения

Особенно эффективны методы теории предельного равновесия в задачах определения давления грунта на сооружения, в частности подпорные стенки. При этом обычно принимается заданной нагрузка на поверхности грунта, например, нормальное давление р(х), и…

Несущая способность оснований

Наиболее типичной задачей о предельном равновесии грунтовой среды является определение несущей способности основания под действием нормальной или наклонной нагрузок. Например, в случае вертикальных нагрузок на основании задача сводится к тому…

Процесс отрыва сооружений от оснований

Задача оценки условий отрыва и определения требуемого для этого усилия возникает при подъеме судов, расчете держащей силы «мертвых» якорей, снятии с грунта морских гравитационных буровых опор при их перестановке, а…

Решения плоской и пространственной задач консолидации и их приложения

Решений плоской и тем более пространственных задач консолидации в виде простейших зависимостей, таблиц или графиков очень ограниченное число. Имеются решения для случая приложения к поверхности двухфазного грунта сосредоточенной силы (В…

Источник

Нормальное и опрокинутое залегание

Наклонно залегающие пласты могут иметь нормальное и опрокинутое залегание (рис. 1.26, 1.27). При нормальном залегании кровля пласта расположена выше его подошвы, а при опрокинутом – наоборот.

Простиранием (линией простирания) называется линия пересечения поверхности слоя (кровли или подошвы) с горизонтальной поверхностью. На поверхности слоя можно провести бесчисленное множество линий простирания.

Падением (линией падения) называется направление (вектор), перпендикулярное линии простирания и направленное в сторону его уклона, или направление максимального наклона слоя к горизонту.

Восстание (линия восстания) – направление обратное линии падения.

Углом падения называется угол, заключенный между линией падения и проекцией её на горизонтальную плоскость.

Положение линии простирания определяется азимутом простирания, а положение линии падения – азимутом и углом падения. Азимутом заданного направления называется правый векториальный угол, заключенный между северным направлением истинного меридиана и заданным направлением, определенный по часовой стрелке. Линия простирания имеет два противоположных направления, поэтому и замеры азимутов простирания одного и того же направления будут различаться на 180º. Азимутом падения называется правый векториальный угол между проекцией линии падения на горизонтальную поверхность и северным направлением истинного меридиана, определенный по часовой стрелке. Падение имеет одно направление и, соответственно, один азимут, отличающийся от азимута линии простирания на 90º. Значение угла падения не может быть больше 90º.

При определении истинных азимутов падения или простирания наклонных слоев, поверхностей наслоения и прочих геологических границ горным компасом необходимо учитывать магнитное склонение. В случае восточного магнитного склонения истинный азимут определяется путем прибавления к магнитному азимуту величины магнитного склонения, а в случае западного – наоборот, отнимается. Можно определять истинные азимуты без дополнительных математических операций, если лимб компаса повернуть на величину магнитного склонения по часовой стрелке (при восточном склонении) или против часовой стрелки (при западном склонении).

Элементы залегания на картах изображаются с помощью условных графических знаков (рис. 1.28). Для нанесения элементов залегания на карту через точку, в которой произведен замер (или в которой нужно нанести элементы залегания), проводят меридиан, от него по часовой стрелке с помощью транспортира или горного компаса откладывают значение истинного азимута линии падения или линии простирании, а затем наносят значок, соответствующий замеру и характеру залегания.

Рис. 1.28 Условные обозначения геологических границ, залегания пород и точечных объектов.

1 – геологические границы установленные (а) и предполагаемые (б);

2 – граница несогласия;

3 – Горизонтальное залегание;

4 – вертикальное залегание;

5 – наклонное залегание нормальное (а) и опрокинутое (б);

6 – преобладающее наклонное залегание;

7 – точки наблюдения (а), коренной выход (б);

8 – элювий (а) и делювий (б);

9 – канава (а), шурф (б), устье скважины (в);

Источник

Элементы залегания слоев

Наклонное залегание слоев

Наклонное залегание слоев – самое распространенное. Такое залегание осадочных отложений возникает в результате тектонических процессов. Однообразное наклонное залегание серий слоев, распространенное на значительной площади, называется моноклинальным залеганием (рис. 8). Моноклинальные структуры широко развиты в меловых и палеогеновых отложениях Крыма, Северного Кавказа и в некоторых других районах. Они хорошо отражаются в строении рельефа, образуя наклонные ступенчатые гряды.

Элементы залегания определяют положение слоя в пространстве, т.е. направление его вытянутости (простирание), а также направление наибольшего наклона (падение) и угол наклона (угол падения).

Простирание – это вытянутость тела в горизонтальном направлении.

При наклонном залегании слой на небольшом участке можно охарактеризовать как наклонную плоскость, которую условно принимают за подошву или кровлю. У наклонно залегающих слоев выделяют следующие элементы: линию простирания, линию падения, угол падения (рис. 9).

Линия простирания слоя – это линия пересечения горизонтальной плоскости с поверхностью (кровлей или подошвой) пласта или любая горизонтальная линия на поверхности пласта. В пределах кровли или подошвы слоя можно провести бесконечное число линий простирания. Положение линии простирания в пространстве определяется ее азимутом.

Линия падения слоя – это линия, лежащая на поверхности слоя, перпендикулярная линии простирания и направленная по падению слоя. Ее положение в пространстве определяется азимутом и углом падения.

Угол падения слоя (α) – это угол между линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость или угол, образованный поверхностью слоя (кровлей или подошвой) и горизонтальной плоскостью. Величина угла падения изменяется от 0 до 90 0 (рис.9).

Любую наклонную плоскость можно определить в пространстве (и изобразить на карте) в виде трех точек, лежащих не на одной прямой, двух пересекающихся прямых, а также двух (и более) параллельных прямых, принадлежащих данной плоскости. Для наклонного слоя такими прямыми служат две взаимно перпендикулярные линии – простирания и падения или параллельные линии простирания с известными абсолютными отметками (стратоизогипсы). Ориентировка линий простирания и падения в пространстве определяется их азимутами.

Азимут любого направления – это угол, отсчитываемый по часовой стрелке от северного направления истинного (географического) меридиана до искомого направления. Линия простирания имеет два противоположных направления, поэтому у простирания могут быть замерены два азимута, различающиеся между собой на 180°. Следовательно, азимутом простирания называется угол, заключенный между одним из направлений линии простирания и северным направлением истинного меридиана. Пример записи: аз.прост. 140Ð30 или аз.пр. 320Ð30.

Азимутом падения называется угол между проекцией линии падения на горизонтальную плоскость и северным направлением истинного меридиана. Линия падения имеет одно направление и для нее может быть замерен только один азимут, отличающийся на 90° от азимута линии простирания. Поэтому для установления положения наклонного слоя в пространстве необходимо замерить азимут линии падения и угол падения. Пример записи: аз.пад. 230Ð30.

Элементы залегания наклонного слоя замеряются с помощью горного компаса или различными косвенными способами.

Определение истинной мощности слоя при наклонном залегании. Какое бы положение слой ни занимал в пространстве, кратчайшее расстояние между его кровлей и подошвой будет называться истинной мощностью (H). Кроме истинной мощности в наклонных слоях выделяются видимая, вертикальная, горизонтальная мощности и ширина выхода слоя на карте или плане (рис.10).

Видимая мощность (m) – кратчайшее расстояние от кровли до подошвы на срезе слоя рельефом. Вертикальная мощность (H1) – расстояние между кровлей и подошвой по вертикали. Горизонтальная мощность (Н2) – расстояние от кровли до подошвы в горизонтальном направлении, перпендикулярном простиранию. Ширина выхода (Н3) – это проекция видимой мощности на горизонтальную плоскость или ширина слоя на карте, или плане (рис. 10). Ширина выхода слоя на земной поверхности зависит от мощности слоя, угла наклона и формы рельефа. Чем больше истинная мощность слоя, тем больше при прочих равных условиях ширина его выхода на поверхность. С увеличением угла падения ширина выхода слоя на поверхность уменьшается, а при вертикальном положении слоя ширина выхода соответствует истинной мощности.

Ширина выхода зависит от угла наклона слоя и угла наклона рельефа: при совпадении направления наклона слоя и рельефа она увеличивается, а при противоположных направлениях – уменьшается. Если угол наклона рельефа больше угла падения слоя, ширина выхода слоя будет меньше истинной мощности.

Точное определение истинной мощности слоев горных пород и пластов полезных ископаемых обязательно при любых геологических исследованиях. При малой мощности слоев ее можно замерять непосредственно в обнажениях, но при большой мощности можно замерить лишь видимую мощность, а истинную определяют путем геометрических вычислений. На рис. 11 показаны различные случаи вычисления истинной мощности в сечениях, ориентированных перпендикулярно к линии простирания, по измеренной видимой мощности, углу падения слоя и углу наклона поверхности рельефа.

Если истинная мощность слоя определяется в сечении, ориентированном косо по отношению к линии простирания, то вводят соответствующие поправки на отклонение линии разреза от направления падения. Эти поправки выражаются углом у, представляющим собой разность между азимутами линий простирания и измерения. Вычисления производят по формуле Леонтовского:

m = h (sin a cos b sin g ± cos a sin b),

где m – истинная мощность; h – видимая мощность; a – угол падения пласта; b – угол наклона рельефа.

Определение заложения и решение задач с помощью заложения

Ширина выхода наклонного слоя на поверхность зависит от мощности слоя, элементов его залегания и форм рельефа. Это используют на практике для построения выхода слоя на поверхность и определения элементов залегания по его выходам на поверхность. Чтобы решать эти задачи, необходимо знать величину заложения.

В геодезии заложением рельефа называют проекцию склона на горизонтальную плоскость между двумя точками соседних горизонталей. Горизонтали – это линии пересечения горизонтальных плоскостей с поверхностью рельефа. Высота между горизонтальными плоскостями (сечение рельефа) на карте везде одинаковая, но ее ширина (заложение рельефа) разная и зависит от крутизны склонов рельефа; чем круче склон, тем меньше заложение, т.е. горизонтали на карте ближе друг к другу, и наоборот (рис. 12). Значит, величина заложения рельефа l определяется высотой сечения h и углом наклона поверхности земли b.

Заложением наклонного слоя называется проекция отрезка линии падения слоя на горизонтальную плоскость, заключенного между двумя соседними линиями простирания, проведенными по подошве или крове слоя. Величина заложения определяется следующим образом (рис. 13).

1. На отдельном листе проводят параллельные линии с высотой сечения h. Высота сечения выбирается равной сечению горизонталей, поэтому значение h равно сечению горизонталей, отложенному в масштабе карты. Расстояния между линиями (h) для карты масштаба 1:5000 при высоте сечения горизонталей 10, 50 и 100м соответственно будут равны 2, 10 и 20 мм.

2. На верхней линии произвольно выбирают точку А, из которой транспортиром откладывают истинный угол падения, и проводят линию падения mn.

Величина заложения меняется в зависимости от угла наклона слоя, сечения горизонталей и масштаба карты.

С помощью заложения можно определять глубины скважин до кровли или подошвы пласта в определенных точках, оконтуривать площади с заданной глубиной залегания пласта, вычислять мощности слоев, а также легко определить элементы залегания пласта на карте с горизонталями по его выходу на поверхность.

Изображение наклонно залегающих слоев на карте. На геологической карте наклонные слои имеют вид полос, границы которых зависят от строения рельефа, угла наклона слоев и их мощности. При выровненном рельефе независимо от угла наклона слоев направление границ между ними будет соответствовать их простиранию, причем падение слоев при нормальном (не опрокинутом) залегании всегда будет направлено в сторону более молодых отложений. При расчлененном рельефе и наклонном залегании слоев границы между слоями пересекают горизонтали рельефа в соответствии с правилом пластовых треугольников. При вертикальном залегании слоев и любом строении рельефа границы между слоями пересекают элементы рельефа в виде прямых или изогнутых линий, соответствующих простиранию слоев. Полоса будет тем шире, чем больше мощность слоев и положе угол падения.

|

При наклонном залегании слоев и расчлененном рельефе выходы слоев на земную поверхность образуют изгибы в наиболее низкой и наиболее высокой точках рельефа. Эти изгибы как бы располагаются в вершинах треугольников, которые называются пластовыми треугольниками, форма которых связана с углом наклона моноклинально залегающих слоев. Вершина угла, лежащего в самой низкой точке рельефа, направлена по падению слоя, в самой высокой – по его восстанию. Если слои залегают вертикально, то формой их выхода на поверхность будет прямая линия.

При определении направления наклона по картам без горизонталей или с выровненным плоским рельефом следует руководствоваться общим правилом: при наклонном нормальном залегании слои наклонены в сторону расположения более молодых отложений (рис. 14). Слои не могут быть наклонены в другом направлении, так как в этом случае древние отложения залегали бы на молодых, что при нормальном налегании пород невозможно.

Построение геологических разрезов по картам с наклонным залеганием слоев

При построении геологических разрезов по геологическим картам с наклонным залеганием слоев линия разреза должна проводиться вкрест простирания пород, т. е. под прямым углом к линии простирания. Далее из точек пересечения линии разреза с геологическими границами на топографическом профиле с помощью транспортира откладываются истинные углы падения. Элементы залегания пород указываются на картах штриховыми знаками или определяются графическими способами. Если линия разреза расположена не вкрест простирания, а под углом к линии простирания, то на разрезе угол падения слоя будет иметь промежуточное значение между 0° и истинным углом падения. В этом случае на топографическом профиле откладываются углы падения, взятые из таблиц поправок, или определяются графически.

При наклонном залегании слоев разрезы, как правило, строятся в одинаковых горизонтальном и вертикальном масштабах. Но может возникнуть необходимость увеличения вертикального масштаба, что исказит (в сторону увеличения) истинный угол падения.

При увеличении вертикального масштаба разрезов углы падения слоя, откладываемые на топографическом профиле, находятся по таблицам поправок.

Если разрез с увеличенным вертикальным масштабом строится по косому направлению относительно линии простирания (т.е. не вкрест простирания), то вначале по таблице поправок устанавливают искаженный угол для косого направления, а затем полученное значение принимают за истинный угол падения и пересчитывают его с помощью таблиц поправок в соответствии с отношением вертикального и горизонтального масштабов.

Топографический профиль на разрезах с увеличенным вертикальным масштабом также получается искаженным, поэтому вертикальные расстояния между высотными отметками рельефа наносят на профиль не в горизонтальном масштабе, а в увеличенном вертикальном.

Точность построения разрезов с наклонным залеганием слоев во многом зависит от правильности построения топографических профилей.

Источник