- Деревянные стропила предел огнестойкости

- Деревянные стропила предел огнестойкости

- Огнезащита кровли: обработка деревянных стропил, обрешетки, покрытий и настилов

- Требования к огнезащите деревянных конструкций кровли

- Регулирующие нормативные документы

- Группы огнезащитной эффективности древесины для кровли

- Какие элементы обязательно обрабатываются

- Срок действия огнезащитной обработки конструкций кровли

- Как посчитать площадь огнезащиты древесины крыши

- Способы и материалы

- Противопожарные пояса

- Огнезащитные кровельные мастики

- Пропитки / антипирены

- Как обработать кровлю огнезащитным составом

- Техзадание на обработку деревянных кровельных конструкций: образец

- Акт проверки на огнезащиту деревянной кровли: образец

Деревянные стропила предел огнестойкости

с бетонным и кирпичным перекрытием

—Конец цитаты——

А как выглядит кирпичное перекрытие? Признаюсь, в жизни ни разу не встречал.

[10.03.2011 9:22:35]

Кирпичных перекрытий давно не видел, разве-что опорные конструкции в сводах древних храмов.

Но зачем вам I-я степень, вы что, военные ДОТы проектируете?

[25.06.2012 17:51:38]

[29.06.2012 12:11:18]

Предел огнестойкости строительных конструкций чердачных покрытий не нормируется (табл.21 ТР о ТПБ)

При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке.

—Конец цитаты——

СП 64.13330.2011

Приложение К

К.15. Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1 или К2) элементов конструкции из древесины возможно только путем применения средств огнезащиты. Некоторые из таких средств огнезащиты, особенно конструктивные, могут увеличивать предел огнестойкости конструкций.

[03.07.2012 0:51:02]

[03.07.2012 10:55:43]

Ув. morozofkk. По вашему чердачные конструкции относятся к другим несущим элементам здания?

—Конец цитаты——

Несущие элементы здания — стены, перекрытия и другие элементы здания, обеспечивающие его прочность, жесткость и устойчивость.

тоесть совокупность горизонтальных(перекрытия, балки), вертикальных (стены, столбы, стойки, колонны, фундаменты и т. д.) и наклонных конструктивных элементов (лестницы, кровля и т.п.).

Источник

Деревянные стропила предел огнестойкости

Деревянные конструкции. Пределы огнестойкости. Методики расчета

В строительстве применяются ограждающие и несущие конструкции, выполненные с примением древесины и древесных материалов.

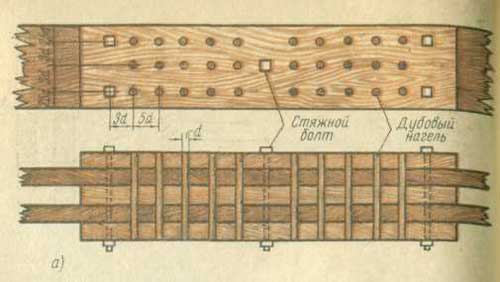

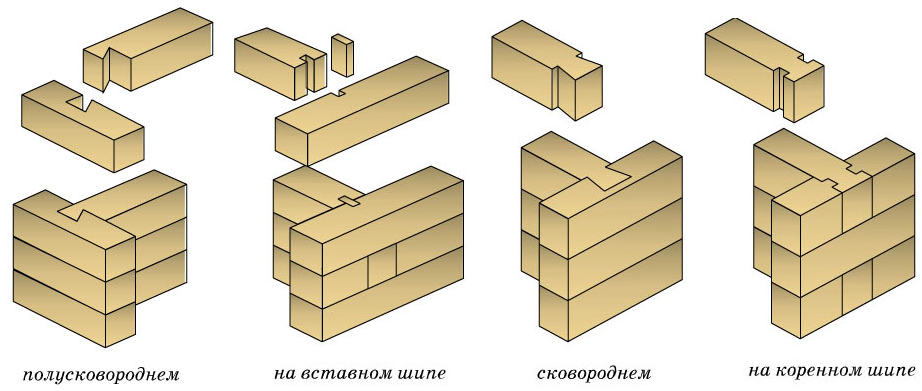

Соединение деревянных конструкций выполняется с помощью гвоздей, шурупов, саморезов, гвоздевых пластин, хомутов, врубку без помощи специальных приспособлений. Наиболее надежным является нагельное соединение с помощью болтов (нагелей), врубку.

Широкое применение получили деревянные клееные конструкции: балки, фермы, панели и т.д.

Клееные балки (ЛВЛ) выполняются из слоев лущеного шпона толщиной 33 и 42 мм после фрезерования с отношением высоты к ширине поперечного сечения h/b=6-8. В последнее время в практике строительства применяются армированные клееные балки. В сжатую и растяную зоны таких балок, в заранее профрезерованные отверстия вклеивается стальная арматура периодического профиля класса A-II, A-III. Армирование балок позволяет увеличивать их несущую способность и жесткость во время эксплуатации.

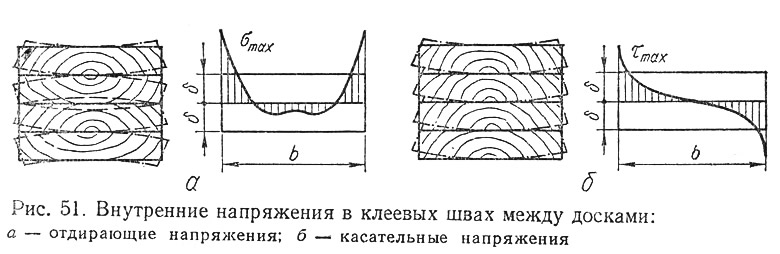

Причиной обрушения деревянных элементов конструкции во время пожара является обугливание части сечения. Действующая на деревянный элемент или конструкцию нагрузка воспринимается необугленной частью сечения, уменьшение размеров которого во время пожара способствует снижению несущей способности элемента. Огневые испытания показали, что изгибамемые деревянные элементы или конструкции, к которым относятся балки, могут разрушиться не только в сечении, где действует максимальные нормальные напряжения от изгиба, но и в их опорных зонах, где наблюдатся действие максимальных касательных напряжений.

Это объясняется том, что прочность древесины на действие касательных напряжений, способствующих её скалыванию вдоль волокон, а также прочность клеевого шва в условиях температурного воздействия при пожаре снижается быстрее, чем изгибная прочность древесины.

Результаты огневых испытаний, проведенных в ЦНИИСК им. Кучеренко, показали что предел огнестойкости клееных балок с размерами сечения 200х200 мм, 130х200 мм, 130х400 мм, при действии сосредоточенных гагрузок, расположенных в 1/3 пролета конструкции, составляли 27-28 мин. При соотношении размеров поперечного сечения h/b>6 в условиях пожара может наблюдаться потеря плоской формы устойчивости балки.

Несущая способность армированных балок при пожаре меньше чем у неармированных. Это объясняется низкой термостойкостью эпоксидных клеев при прогреве их до температуры 80-100С. С учетом защитного слоя древесины толщиной 20-40 мм прогрев клеевого шва в армированных балках до критической температуры происходит через 20-25 мин после начала действия «стандартного пожара». Из рассмотренных конструктивных решений балок наиболее пожароопасными являются клеефанерные балки, что объясняется небольшими размерами поперечных сечений их элементов. Обрушение клеефанерных балок в условиях пожара может произойти за счет исчерпания несущей способности растянутого нижнего пояса, разрышения клеевого шва, крепящего деревянный пояс к фанерной стенке, а также выхода из строя сомай фанерной стенки. Наличие пустот в балках коробчатого сечения способствуют распространению огня по конструкции.

При определении предела огнестойкости балок из условия прочности по нормальным напряжениям необходимо учитывать, что балка с переменной по длине высотой, в отличие от балки с непостоянной высотой, сечение где действуют максимальные нормальные напряжения от изгиба не совпадают с сечением , в котором рассматривается действие максимального момента. Так для двускатной шарнирно-опертой балки, воспринимающей равномерно распределенную нагрузку, сечения с максимальными нормальными напряжениями распологаются от опор на расстоянии x=lh о /2h.

Дощатоклееными рамами в зданиях различного назначения перекрываются пролеты от 12 до 30 м. В строительстве применяются двухшарнирные и трехшарнирные рамы. Среди различных типов двухшарнирных рам наибольшее распространение получили рамы с жестко закрепленными в основание стойками. В ысота стоек таких рам может превышать 4 м.

Гнутоклееные рамы изготавливают из досок толщиной 16-25 мм после фрезерования с радиусом гнутья 2-4 м и высотой стоек до 3,5 , что обеспечивает условия перевозки транспортом. Гнутоклееные рамы пролетом 58 м были использованы при строительстве крытого дворца спорта на 4000 мест в г. Твери. Предел огнестойкости арок и рам выше чем у ферм, что объясняется более мощными сечениями их элементов. Исчерпание несущей способности этих конструкций при огневом воздействии может наступить из-за потери прочности клееных элементов в сечениях, где действует максимальный изгибающий момент, а также за счет потери устойчивости плоской формы сечения в результате обрушения связей или элементов ограждения, выполняющего роль связей. Кроме этого, как показал пожар в здании легкоатлетического манежа «Трудовые резервы» в г. Минске, отказз арок и рам может произойти из-за потери несущей способности узлов. В условиях пожара более опасными являются арки, в которых распор воспринимается стальной затяжкой, обладающей низким пределом огнестойкости.

При оценке пределов огнестойкости арок и рам необходимо учитывать, что деревянные этих конструкций работают в условиях сложного сопротивления от совместного действия нормальной силы сжатия и изгибющего момента. В арках максимальный момент возникает в 1/4 пролета конструкции, от совместного действия на всем пролете постоянной нагрузки (собственный вес арки и вес ограждающих конструкций) и снеговой нагрузки, расположенной на половине или части пролета.Максимальный момент в рамах наблюдается в зоне их карнизов при совместном действии постоянной и снеговой нагрузок на всем пролете конструкции.

Факторы, определяющие огнестойкость деревянных конструкций. Модели.

В условиях пожара снижение несущей способности деревянных конструкций определяется снижение несущей способности их деревянных элементов и узловых соединений этих элементов. Снижени несущей способности деревянных элементов конструкций происходит из-за обугливания древесины, что приводит к уменьшению размеров рабочего сечения их элементов, способного воспринимать действующие нагрузки, а также из-за изменения прочности древесины в необуглившейся части сечения. На изменение несущей способности узловых соединений при пожаре оказывает влияние как обугливание древесины, так и снижение прочности стальных элементов, используемых в конструкциях этих содинений (нагели, стальные накладки, башмаки).

По результатам исследований, проведённых ВНИИПО МВД РФ, предложена следующая физическая модель обугливания древесины деревянных конструкций при воздействии на них «стандартного» пожара, включающая два этапа. В ссответствие с рисунком 4.18,а первый этап процесса характеризуется интенсивным прогревом поверхностных слоев древесины, вызывающим выпаривание влаги, находящейся в древесине, в окружающую среду и перемещением её в глубь сечения элемента. При этом образуется три характерные зоны, в первой из которых наблюдается частичная деструкция древесины, а значения температур на границах этой зоны соответственно равны: t 1 2 >175С. Во второй зоне при t 2 >100С проиходит фазовое превращение влаги в пар. В третьей зоне темпратура в древесине колеблется в пределах 20 300 С образуется слой угля с неоднородной пористой стуктурой с усадочными трещинами. Этот переугленный слой древесины обладает более низкими, по сравнению с небугленной древесиной, теплофизическими характеристиками: коэффициентом теплопроводности , удельной теплоемкостью . Процесс обугливания происходит последовательно, распространяясь от поверхностных слоев вглубь сечения элемента, что приводит к уменьшению его размеров.

Скорость обугливания различных пород древесины колеблется в пределах от 0,6 до 1,0 мм/мин и зависит от: изменения и продолжительности температурного режима; плотности и влажности древесины; количества сторон обогрева деревянного элемента, а также размеров его сечения и шерховатости поверхности. С увеличением плотности, влажности древесины и размеров сечения деревянного элемента скорость обугливания снижается, а с увеличением темпратуры нагревающей среды при пожаре, притока воздуха, количества сторон обогрева сечения и шерховатости поверхности их плоскостей скорость обугливания древесины возрастает. По сравнению с клееной древесиной, скорость обугливания цельной древесины выше. С увеличением продолжительности температурного воздействия скорость обугливания снижается.

Для элементов прямоугольного сечения скорость обугливания древесины зависит от отношения высоты сечения h к его ширине b. Так при обогреве элемента стрех сторон при h/b=1 (квадратное сечение) скорость обугливания V боковых гранений равна скорости обугливания нижней грани (V бок =V), а для отношения h/b=3,4 — V низ = 1,3V бок .

Источник

Огнезащита кровли: обработка деревянных стропил, обрешетки, покрытий и настилов

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли – это придание стропильной системе стойкости к прямому огню на протяжении определенного времени, в повышении предельной точки воспламенения.

Требования к огнезащите деревянных конструкций кровли

Кровля является верхней частью здания, защищающей от атмосферных влияний. Сооружение может иметь чердак, мансарду.

Огнезащитная обработка является обязательной для деревянных, горючих элементов кровли, регламентируется законом (ФЗ 123).

Регулирующие нормативные документы

Применяются акты по деревянным строительным конструкциям, плюс учитывают нюансы по кровле:

- СП:

- 17.13330 – понятие, виды, обустройство;

ГОСТы (способы, средства, материалы):

- Р 53292 ;

частично отмененный СНиП 2.01.02-85 (п. 1.8), его замена 21-01-97 – огнестойкость, ПБ строений;

пособие МДС 21-1.98 (рекомендованное) – предотвращение пожара;

ФЗ 123 (ст. 137) – требования к сооружениям;

Группы огнезащитной эффективности древесины для кровли

Всего есть 3 группы огнезащитной эффективности (ОЭ) по древесине. Параметр определяется испытаниями по СТ СЭВ 4686-84 и основывается на значениях потери массы при термической обработке:

Не горит на протяжении (по заявлениям производителей составов)

не считается огнезащитой.

Необработанное дерево имеет 3 категорию ОЭ. Для кровли надо обеспечить не превышение потери массы в 25% при воздействии огня, то есть 1 или 2 гр. огнезащитной эффективности. Необходимо подобрать ОС или конструктивное ограждение, придающее материалу указанный уровень огнестойкости.

Какие элементы обязательно обрабатываются

Крыши разрешено выполнять из горючих материалов. Есть ошибочное мнение, что покрытие не нормируется, а поэтому санкций нет, если не проведена обработка от возгораний. Кровля отдельно не классифицируется, как и чердак (п. 5.4.5 СП 2.1313), но необходимость мер прямо вытекает из положений НПБ.

Правила, нормы, предписывающие огнезащиту:

- в п. 5.19 свода 21-01-97 есть табл. № 5 с графой о перегородках, перекрытиях, ригелях, фермах (они считаются несущими, соответственно, защищаются);

стропила и обрешетка:

- зданий I-IV ст. огнестойкости с чердаками обрабатывается ОС, а сама кровля делается из НГ элементов. Не делают крышу из горючих стройматериалов для сооружений с чердаками, если каркас такой же, кроме зданий V ст. огнестойкости (п. 5.4.5 СП 2.1313);

кроме зданий IV ст. с кл. С2 и СЗ, подлежит огнезащите с созданием группы горючести не ниже Г3 (п. 10.1 МДС 21-1.98);

по СП 17.13330 покрытия разделаются на две группы по пожарной опасности – КП0 и КП1;

по бесчердачным покрытиям нормы по пределу огнестойкости дает табл. 21 ФЗ 123 – от R15 до R30;

Защитные меры предпринимаются для всех деревянных кровельных конструкций, в их числе:

- в первую очередь проводится защита стропил, обрешетки;

перекрытия, выходящие на крышу, особенно в местах проходки дымохода;

Все несущие детали зданий подлежат огнезащите (более того, для I, II степеней огнестойкости предписывают конструктивные меры), а по п. 5.4.2 СП 2.13130 таковыми являются:

Срок действия огнезащитной обработки конструкций кровли

Повторная обработка крыш:

- по временным рамкам из техдокументации наносимого средства или конструктивных мер;

если нет указания в инструкции – не реже 1 раза в год;

Обычно, период действия пропиток, обмазок, антипиренов, противопожарных ЛКМ сохраняется 5 – 10 и больше (15 для мастик) лет до повторной обработки, а конструктивных методов – десятилетиями.

Как посчитать площадь огнезащиты древесины крыши

Пример расчета имеет несколько вариантов у разных подрядчиков, исполнителей:

- умножение ширины на длину каждой стороны. При наличии стандартных деталей достаточно исчислить параметры одной;

берут площадь покрытия, а по стропильным системам – объем в м³ древесины (1 м³ = 33 м²);

размер чердака умножают на определяемый опытным путем специалистами коэффициент от 1,1 до 2,2 – так учитывается площадь стропильной системы;

иные исполнители считают сплошную обрешетку, поскольку пульверизатор обрабатывает всю площадь и расход повышенный;

Способы и материалы

Методы огнезащиты, вещества, составы для кровли стандартные. Нюансы подбора:

Для пропиток, ЛКМ для дерева не указывают пределы огнестойкости (они есть только в конструктивных методах), вещества выбирают по указанной на таре ОЭ (от I до III), группе горючести.

- I или II огнезащитная эффективность;

- результат конструктивных мер – от R15 до R30 (по таблицам свода 21-01-97), для мансард – R45;

- группа не ниже Г3;

- кл. пожарной опасности K0 или К1;

- огнестойкие перекрытия 2 типа, для перегородок – 1 тип.

Для дошкольных, детских учреждений (К1) предписано применять конструктивные способы (оштукатуривание). Для МКД не используют горючие кровельные покрытия.

Способы и средства:

- огнеупорное покрытие, наносимое на поверхность:

- ЛКМ (простые, вспучивающиеся);

изменяющие качества внутренней структуры древесины: пропитки с антипиренами;

конструктивные:

- обмазки по обрешетке;

обмотки (базальтовая вата);

Древесина как материал не имеет предела огнестойкости, поскольку она, в отличие от НГ материалов, например, металла, горючее само по себе. Если применять пропитки и ЛКМ, то речь может идти только о снижении пожарной опасности, поэтому в инструкциях ОС для дерева есть лишь ОЭ и группа горючести. Но предел огнестойкости сможет создать конструктивная защита или толстый слой мастики/штукатурки.

Материал стропильных конструкций и обрешетки – дерево. Это элементы покрытий, а не перекрытий, поэтому их нет в таблицах пределов огнестойкости – достаточно указаний на группу огнезащитной эффективности, степень горючести.

Противопожарные пояса

Цель противопожарного пояса – не допустить, остановить распространение огня. На крышах с деревянными несущими элементами пояс создается из легких НГ конструкций и должен пересекать основание под кровлю.

Нормы площадей предусмотрены только для эксплуатируемых кровель в п. 5.2.6, табл. 5.2 СП 17.13330.

Чаще всего противопожарные пояса используются для плоских битумных, рулонных покрытий и состоят из:

Пожарные инспекторы часто требуют для площадей от 50 м² п/п рассечек, разделяющих крышу на участки. Перемычка может иметь ширину от нескольких мм (тонколистовая сталь) до 10 см и больше (гипсокартон).

Пример несложной рассечки: в зазор (50 мм) прокладывают минвату. Для определенных видов зданий места выхода на кровле противопожарных стен рассматривают как п/п пояса (п. 5 письма Госстроя № 13-443).

Огнезащитные кровельные мастики

Как правило, для крыши применяют толстые мастики, штукатурки, особенно для кровельных прогонов. Популярность обмазок отчасти основана на отсутствии особых требований к внешнему виду в этой части здания.

Для кровель подходят мастики и пасты с характеристиками:

- толстый слой (до 2 см);

температурный режим от -50 до +1800 °C;

густая пастообразная консистенция эффективно заполняет швы, трещины;

стойкость к влаге, атмосферным влияниям;

От иных средств обмазки отличаются крупной дисперсностью, густотой, вязкостью. Ингредиенты:

Есть простые и вспучивающиеся обмазочные составы. Нанесенный слой при термическом воздействии способен увеличиваться от 10 до 70 раз, создавая коксовое покрытие, «скорлупу», ограждающую поверхность от пламени и кислорода.

Пример состава ОКМ (ТУ 5775-002-47935838-99):

- для кровли, противопожарных поясов;

затвердевший слой – около 3 мм;

совместимая с наплавляемыми изоляциями, мембранами, обмотками;

внешний вид – серая паста;

поставляется готовой, ведрами по 25 кг;

температура вспучивания +180 °C;

Пропитки / антипирены

Для деревянных элементов крыш подойдут пропитки, обеспечивающие нужную огнезащитную эффективность и группу горючести. Примеры:

Пропитки продаются готовые или в порошках. Вещества имеют меньший по сравнению с мастиками период действия в среднем 3 – 5 лет. В состав входят минеральные соли. Есть также несолевые пропитки (Пиралакс).

Технология обработки пропитками имеет два вида:

- глубокая – осуществляется в производственных условиях: древесину замачивают в специальных ваннах (автоклавах);

Как обработать кровлю огнезащитным составом

Процесс создания огнезащиты состоит не только из работ с составами и материалами. Этапы:

- создание технического задания, разработка проекта с техкартой, расчетами;

непосредственное осуществление работ самостоятельно или лицензированной организацией (в ОКПД 2 код 84.25.11.120);

Пример, как наносится мастика ОКМ:

- Поверхность очищается, просушивается (малейшие признаки влажности или конденсата не допускаются).

Состав полностью готов – перед нанесением перемешивают миксером с насадкой или вручную.

Вещество наносится валиком, кистью, а чаще шпателем. Обращают внимание, чтобы не было пропусков, так как паста не впитывается и сама не распространяется по поверхности.

Техзадание на обработку деревянных кровельных конструкций: образец

Техническое задание на огнезащиту создает исполнитель работы – выбранная подрядная организация. Документ стандартный, составляется по СП 2.1310 (п. 3.5) и постановлению № 87 от 2008 г. Содержит:

- исчисления (расчет площади обрабатываемой поверхности);

техническую карту: методы работ, какие средства используются;

Акт проверки на огнезащиту деревянной кровли: образец

Официальным подтверждением наличия огнезащиты кровельных конструкций выступает акт, подписываемый инспектором органа пожарного надзора и членами комиссии, проводившей осмотр и испытания.

Акт содержит описание качеств огнезащиты, а также методов проверки и результаты, подтверждающие достигнутый уровень огнестойкости.

- ознакомление с лицензией исполнителя, проектом, актом приемки;

при сомнениях отправляют пробу в лабораторию;

Источник

.jpg)