- Типы фундаментов для разных грунтов

- Инженерная геология для строительства — анализы почвы

- Какой должен быть фундамент, если грунт дерново-подзолистый, глинистый или черноземный

- Дерново-подзолистые почвы

- Фундамент на черноземе

- Комментарии и вопросы:

- Дерново-подзолы. Дерново-подзолисто-глеевые почвы

- Дерново-подзолы

- Условия формирования

- Морфологическое строение профиля

- Основные почвообразовательные процессы

- Хозяйственное использование

- Аналитическая характеристика дерново-подзола иллювиально-железистого [178]

- Свойства

- Дерново-подзолисто-глеевые почвы

- Условия формирования

- Морфологическое строение профиля

- Основные почвообразовательные процессы

- Хозяйственное использование

- Аналитическая характеристика дерново-подзолисто-глеевой почвы [194]

- Свойства

- Особенности дерново-подзолистых почв

- Что это такое?

- Особенности формирования

- Строение и свойства

Типы фундаментов для разных грунтов

Какой фундамент нужен для песка? А можно ли строить комплекс на чернозёме? И какой фундамент нужен для глины?

На территории Украины можно найти не очень много мест, где вообще нельзя проводить никакие строительные работы. Болота или участки с высоким водонасыщением (и то такую площадку можно осушить дренажными мероприятиями), резкие уклоны с высокой вероятностью оползней и места с недопустимой степенью токсичных примесей. Строительство на всех остальных площадках возможно благодаря инженерной геологии и правильно подобранным мероприятиям по её результатам. Инженерная геология как раз и нужна для того, чтобы застройщик мог реализовать инженерный проект на имеющемся участке с минимальными рисками и минимальными вложениями, а в случае обнаружения проблем, которые исправить нельзя, — вовремя остановить проект и тем самым предупредить свои финансовые потери.

Инженерная геология для строительства — анализы почвы

Что такое инженерная геология? Это отрасль геологического ремесла, которая занимается изучением исключительно верхних слоев земли и тем, каким образом эти самые верхние слои взаимодействуют со строительными объектами. Данные об участке получаются после тщательного анализа почв, а вернее — образцов, взятых со скважины на строительной площадке. Затем эти данные обрабатываются, и на их основе уже чертится проект.

Анализ грунта нужен перед началом любого строительства — начиная от обыкновенного частного дома, заканчивая производственным комплексом или многоэтажкой. Единственное различие — это глубина исследования. Если для одноэтажного или полутораэтажного частного дома будет достаточно нескольких скважин глубиной от 8 до 15 м, то для многоэтажки может понадобиться бурить грунт на глубину до 30 м и выше.

Анализ образцов включает в себя ряд тестов на механические, физические и химические свойства почвы.

Отчет о структуре грунта — это информация не только о там, на какой глубине залегает какие пласты и что нужно сделать, чтобы уже построенный дом «не перекосило», но и данные об экологической безопасности, а ещё прогноз ожидаемого поведения участка. Да, участки не очень часто бывают стабильными, именно поэтому срок годности данных по геологическим изысканиям — не более 5 лет.

Какой должен быть фундамент, если грунт дерново-подзолистый, глинистый или черноземный

Самые распространенные почвы в Украине — это черноземы, а ещё дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Кроме этого, часто встречаются пески и глины.

Фундамент — это 60% от качества дома и 30% от его стоимости.

Для каждого химсостава почвы подходит свой особенный фундамент, поэтому давайте рассмотрим, какие варианты для каких типов грунта следует рассматривать.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы — это pH от 3, 3 до 5 , 5 — то есть они довольно агрессивны, поэтому, в зависимости от кислотности, выбирают свой тип материала и его изоляцию. Если говорить в общем, то для такого типа грунта могут подойти и свайные фундаменты, и ленточные, и монолитные и смешанные, выбор будет зависеть от следующих данных:

- близости грунтовых вод;

- водонасыщения верхних слоёв;

- количество примесей;

- общей кислотности;

- процента органических включений.

В некоторых случаях, как и при строительстве на чернозёмах, застройщику придётся снимать верхний слой, слишком богатый органическими включениями.

Это интересно: самыми выносливыми считаются скальные, гравелистые и крупнообломочные грунты, именно поэтому на сложных участках перед установкой фундамента (после выемки грунта) часто используют гравийную подушку.

С ООО «Гильдия Инжиниринг» можно за минимальный срок получить нужную информацию об участке любой площади!

Фундамент на черноземе

Фундаменты на черноземе практичнее всего будет закладывать после выемки верхнего слоя грунта. Освободившееся место засыпают смесью из гравия и песка. Если выемка грунта — это не тот вариант, который Вам подходит, то определяться нужно среди 3 других:

- свайный фундамент;

- монолитное заливание бетоном;

- ленточный вариант.

Но самый верхний слой всё равно лучше снять, (почему – немного ниже), а геология для строительства как раз и поможет определить глубину.

Известно, что чернозем — это такая земля, которая очень любит сбиваться в комья. А комья очень любят накапливать влагу, где, собственно, и образуется ценный для сельского хозяйства, но очень вредный для домов, гумус. Поэтому, чтобы срок службы бетонного основания был как можно дольше, верхний слой всегда снимают, а фундамент для чернозема всегда изолируют от влаги. И к слову сказать, способ гидроизоляции также определяется после геологических изысканий, а конкретнее, после определения процентного содержания влаги и химического состава контактного слоя.

Комментарии и вопросы:

Ваши вопросы, замечания и пожелания Вы можете оставить здесь. Мы обязательно ответим на все Ваши обращения

Источник

Дерново-подзолы. Дерново-подзолисто-глеевые почвы

Дерново-подзолы

| КиДПР | Дерново-подзолы иллювиально-железистые |

| WRB | Umbric PODZOLS |

| Площадь | 1,44% |

Условия формирования

Дерново-подзолы формируются в южной тайге и лесостепи на рыхлых песчаных и супесчаных породах преимущественно под сосновыми лесами.

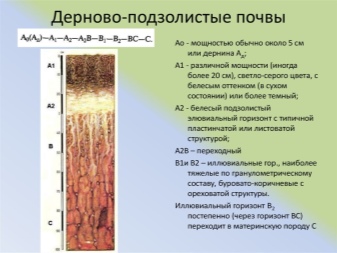

Морфологическое строение профиля

O — A — E — Bf — C

Профиль почвы состоит из маломощной (1–3 см) подстилки О, светлоcерого бесструктурного гумусового горизонта А мощностью от 3 до 15 см, белесого подзолистого Е, мощностью от 2 до 30 см, иллювиально-железистого горизонта Вf желтой или светло-бурой окраски с признаками иллювиальной аккумуляции гидрооксидов Fe и Al и их органо-минеральных соединений. Ниже он сменяется почвообразующей породой.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Альфегумусовый процесс

Хозяйственное использование

При распашке необходимо регулярное внесение высоких доз органических и минеральных удобрений, известкование. Хороший эффект дает введение сидеральных севооборотов. Сельскохозяйственные культуры: картофель, зерновые (рожь, овес). Перспективно лесоводство.

Аналитическая характеристика дерново-подзола иллювиально-железистого [178]

Свойства

Почвы характеризуются кислой или сильнокислой реакцией (рНсол 3,7–4,8), ненасыщенностью основаниями, низкой емкостью поглощения. Содержание гумуса колеблется от 0,5 до 5%, но чаще составляет 1–1,5% в горизонте А и менее 2% в горизонте Вf, распределение в профиле аккумулятивное. Состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Распределение в профиле илистой фракции элювиально-иллювиальное или аккумулятивное. Значительные различия степени морфологической и аналитической дифференциации профилей дерново-подзолов связаны с неоднородностью литологии песчаных наносов. На однородных песках она выражена слабо. На слоистых песках благодаря изменению гидрологического режима дифференциация профиля усиливается. Физические свойства: бесструктурность, ничтожная водоудерживающая способность, плохая водоподъемная способность и хорошая водопроницаемость.

Дерново-подзолисто-глеевые почвы

| КиДПР | Дерново-подзолисто-глеевые |

| WRB | Umbry-Gleyic ALBELUVISOLS |

| Площадь | 0,10% |

Условия формирования

Дерново-подзолисто-глеевые почвы распространены в южнотаежной зоне среди дерново-подзолистых почв в понижениях мезорельефа или на слабодренированных плоских равнинах, для которых характерен временный застой поверхностных вод (верховодки). Они формируются под заболоченными смешанными мохово-травянистыми лесами на породах тяжелого гранулометрического состава.

Морфологическое строение профиля

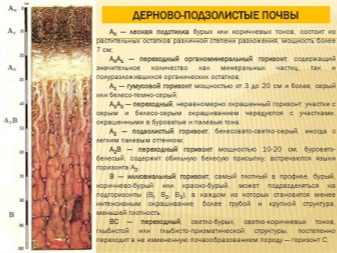

О — Аv — А — ЕLg,n — ELBtg — Btg — Cg(G)

В профиле почв выделяются маломощная подстилка О, дернина Аv мощностью 5–6 см, гумусовый горизонт А серого цвета со стальным оттенком, комковатый или слитный, мощностью 10–20 см, осветленный элювиальный глееватый горизонт ЕLg,n серовато-белесый с сизоватым оттенком с ржавыми примазками и большим количеством ортштейнов. Далее следует текстурный оглеенный горизонт Btg грязно-бурой окраски с сизыми и охристыми пятнами и разводами, на поверхности структурных отдельностей присутствуют коричневые и сизые кутаны и черные марганцовистые примазки. Иногда в нем наблюдается временная верховодка. Текстурный горизонт постепенно переходит в оглеенную почвообразующую породу Cg или G.

Основные почвообразовательные процессы

- Подстилкообразование

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Кислотный гидролиз минералов

- Лессиваж

- Оглеение

- Элювиально-глеевый процесс

- Сегрегация

Хозяйственное использование

При освоении почвы требуют осушительных мелиораций и регулярного внесения удобрений. При использовании их под пашню без мелиорации посевы часто подвержены вымочкам, которые сильно снижают или полностью губят урожай.

Аналитическая характеристика дерново-подзолисто-глеевой почвы [194]

Свойства

Для почв характерны кислая или слабокислая реакция, низкая степень насыщенности основаниями верхних горизонтов, заметно повышающаяся к породе. Содержание фульватного гумуса в верхнем горизонте 3–5%, но может достигать и 10%, количество его резко падает ниже гумусового горизонта. Четко выражена элювиально-иллювиальная дифференциация профиля по распределению илистой фракции и полуторных оксидов. В верхних горизонтах накапливаются несиликатные формы оксидов железа за счет конкреций.

- Дерново-подзолы, масштаб 1:60 000 000

- Дерново-подзолисто-глеевые почвы и дерново-подзолы глеевые, масштаб 1:60 000 000

Источник

Особенности дерново-подзолистых почв

Люди, занимающиеся выращиванием каких-либо культур, знают, что хороший урожай зависит во многом не только от качества семян и приложенных усилий, но и напрямую связан с качеством почвы. Даже новичок в этом деле способен отличить почву с большим количеством песка от почвы с примесями глины. И далеко не каждая разновидность земли нуждается в принятии таких кардинальных мер, как замена почвы. В отдельных случаях достаточно принятия правильных простых действий, способных улучшить урожай. И пример тому – дерново-подзолистая почва.

Что это такое?

Если говорить кратко о дерново-подзолистой почве, то это достаточно скудная земля для выращивания каких-либо культур. Ее описание напоминает характеристику подзолистой почвы, свойственной для пустыни. Почве характерны такие внешние признаки, как размытая форма при избытке влаги, при ее недостатке на земле появляются глубокие трещины. Что касается внутренних особенностей, то это предельно скудная почва, поскольку в ней отсутствует необходимый растениям азот, фосфор, калий и другие полезные вещества. Преобладает в подзолистых почвах смола и воск. Кроме того, отмечается в данной почве и высокая кислотность, также не позволяющая растениям расти и развиваться.

Но дерново-подзолистая почва – это только группа подзолистых почв. Она имеет свою особенность. Речь идет о наличии в ней гумуса – вещества, где содержатся необходимые для роста растения элементы. Их количественный показатель небольшой, но этого достаточно, чтобы при определенных условиях вырастить некоторые культуры. Процент гумуса данной разновидности колеблется от 1 до 7. Но этого достаточно, чтобы назвать данную почву одной из самых плодородных в сравнении со всеми подзолистыми. Распространены такие почвы в природной зоне южных лесных массивов Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Что касается стран бывшего СССР, то больше всего данной разновидности почвы находится в Белоруссии, в России они занимают 15% территории, а на Украине – 10%.

Особенности формирования

Образуется дерново-подзолистая почва в процессе, скажем так, борьбы за выживание деревьев и трав, связанной с недостатком солнечных лучей. Из-за недостатка тепла земля, например, в лесу покрывается мхом, опавшими листьями деревьев и корягами, играющими роль подстилки. Под такой подстилкой со временем начинает формироваться древесно-подзолистая почва. Процесс этот не быстрый и напрямую зависит от климата уже имеющейся почвы, а также ее рельефа.

Самой благоприятной средой формирования считаются поляны с достаточным количеством суглинка (известково-песчаная порода). Процесс будет протекать быстрее, если в почве много ила. Что касается рельефа, то равнина является самым подходящим для этого процесса условием, поскольку в ней не происходит застоя влаги, которая полностью проникает в землю. Главным условием такого почвообразования является сырость, появляющаяся в результате обильной влаги и недостатка солнечных лучей.

Любые культуры, зародившиеся на данной почве (как правило, это трава), отличаются длинной корневой системой, питающейся влагой с нижних слоев земли, что питает и верхний слой. Отсюда достаточно хорошее испарение. Это ощущается и в воздухе, которому присуща влажность. Почва в таких местах практически никогда не пересыхает. Исключением может быть только аномальная жара. Трава, зародившаяся под подстилкой на дерново-подзолистой почве, обогащается полезными веществами из этой же подстилки (опавшие листья, коряги – неплохая органика, богатая к тому же минералами и азотом). Подстилка и является причиной появления повышенной кислотности.

В процессе вытягивания травой из подстилки минералов, органики и азота верх почвы приобретает беловатую окраску.

Строение и свойства

Механический состав дерново-подзолистой почвы напрямую зависит от почвы, на которой формируется дерново-подзолистая разновидность. Это может быть глина, песок, лессовидные суглинки (известковая суглинисто-супесчаная порода), моренные суглинки (неоднородная смесь обломочного материала) и супеси (рыхлая порода, представленная песчаными или пылеватыми частицами). В связи с этим выделяют следующие разновидности.

- Тяжелосуглинистые. Из-за большого содержания глины во время дождей почва заплывает, а во время засухи образует большие и прочные глыбы.

- Среднесуглинистые.

- Легкосуглинистые, супесчаные или песчаные.

Среднесуглинистые, как и легкосуглинистые обладают хорошим проницанием влаги и тепла, поэтому, в отличие от тяжелосуглинистой почвы, они считаются наиболее плодородными. Каждая разновидность имеет свой гранулометрический состав. В легкосуглинистых или песчаных преобладает крупная пыль (около 12%). Если тип суглинистый (1-я и 2-я разновидность), то гранулометрический состав преимущественно будет представлен тяжелой глиной.

Свойства данной разновидности почвы таковы, что гидраты окиси алюминия, железа, вещества, полученные в результате перегниения листьев, глина и двуокись кремния – все это откладывается на определенной глубине, создавая тем самым «иллювиальный горизонт» (горизонт вымывания). Под воздействием кислотности в почве происходит первичный и вторичный распад минералов. Кроме того, в основе формирования древесно-подзолистой почвы лежит образование гумуса, который появляется преимущественно из-за перегноя корневой системы трав.

Появляется вещество (гумус) и в результате перегноя корней деревьев, но, в сравнении с травяными насаждениями, в небольшом количестве. Распадается перегной под воздействием кислорода, окрашивая при этом почвенный профиль земли в серый цвет (его оттенок может быть как светлым, так и темным). В перегное под воздействием трав скапливается магний, кальций, марганец, частицы железа. Благодаря этому происходит снижение кислотности. Верхний слой с помощью трав начинает приобретать комковатую структуру. Это и есть формирование дерново-подзолистой почвы.

Дерново-подзолистая почва обладает следующими морфологическими признаками.

- 3-5 см занимает лесная подстилка, сформированная из опавших листьев, сухих веток. (А0).

- Не более 20 см приходится на непрочный, слегка комкообразный гумусовый горизонт, обладающий серым цветом (А1).

- Рыхлой подзолистый горизонт беловатого цвета. Его глубина варьируется от 5 до 15 см. (А2).

- Темно-красного или светло-красного цвета иллювиальный горизонт (В).

- Последний слой – родная, называемая материнской почва (С).

С точки зрения строения профиля дерново-подзолистой почвы, ученые разграничивают 4 ее разновидности.

- Дерново-палево-подзолистые.

- Дерновые почвы с белёсым подзолистым горизонтом.

- Дерновые почвы с контактно-осветлённым горизонтом.

- Оглееные дерново-подзолистые,

Как видим, подзолистый горизонт является главной особенностью любой разновидности.

Источник