5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 1)

Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:

- – подсчет нагрузок на фундамент;

- – оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов;

- – выбор глубины заложения фундамента;

- – назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта, приведенному в табл. 5.13;

- – вычисление расчетного сопротивления грунта основания R по формуле (5.29), изменение в случае необходимости размеров фундамента с тем, чтобы обеспечивалось условие p ≤ R ; в случае внецентренной нагрузки на фундамент, кроме того, проверку краевых давлений;

- – при наличии слабого подстилающего слоя проверку соблюдения условия (5.35);

- – вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства (5.28); при необходимости корректировку размеров фундаментов.

В случаях, оговоренных в п. 5.1, выполняется расчет основания по несущей способности. После этого производятся расчет и конструирование самого фундамента.

А. ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Определение размеров подошвы фундамента по заданному значению расчетного сопротивления грунта основания. Обычно вертикальная нагрузка на фундамент N0 задается на уровне его обреза, который чаще всего практически совпадает с отметкой планировки. Тогда суммарное давление на основание на уровне подошвы фундамента будет:

где

Если принять p = R , получим следующую формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:

Задавшись соотношением сторон подошвы фундамента η = l/b , получим:

Зная размеры фундамента, вычисляют его объем и вес Nf , а также вес грунта на его обрезах Ng и проверяют давление по подошве:

Определение размеров подошвы фундамента при неизвестном значении расчетного сопротивления грунта основания. Как видно из формулы (5.29), расчетное сопротивление грунта основания зависит от неизвестных при проектировании размеров фундамента (глубины его заложения d и размеров в плане b×l ), поэтому обычно эти размеры определяются методом последовательных приближений. В качестве первого приближения принимают размеры фундамента по конструктивным соображениям или из условия (5.41), т.е. принимая R = R0 .

Однако необходимые размеры подошвы фундамента можно определить за один прием. Из формулы (5.41)

ηb 2 (R –

а с учетом формулы (5.29) при b kz = 1)

Уравнение (5.43) приводится к виду:

для ленточного фундамента

для прямоугольного фундамента

Решение квадратного уравнения (5.44) производится обычным способом, а уравнения (5.45) — методом последовательного приближения или по стандартной программе.

После вычисления значения b с учетом модульности и унификации конструкций принимают размеры фундамента и проверяют давление по его подошве по формуле (5.42).

Пример 5.7. Определить ширину ленточного фундамента здания жесткой конструктивной схемы без подвала ( db = 0). Отношение L/H = 1,5. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Нагрузка на фундамент на уровне планировки n0 = 900 кН/м. Грунт — глина с характеристиками, полученными при непосредственных испытаниях: φII = 18°, cII = 40 кПа, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , IL = 0,45.

Решение. по табл. 5.10 имеем: γс1 = 1,2 и γс2 = 1,1; по табл. 5.11 при φII = 18°; Мγ = 0,43; Мq = 2,73; Мc = 5,31. Поскольку характеристики грунта приняты по испытаниям, k = 1.

Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем:

a1 = 1,2·1,1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2 = 370,1.

Подставляя эти значения в формулу (5.44), получаем 10,22 b 2 + 370,1 b – 900 = 0, откуда

Принимаем b = 2,4 м.

Пример 5.8. Определить размеры столбчатого фундамента здания гибкой конструктивной схемы ( γс2 = 1). Соотношение сторон фундамента η = l/b = 1,5, нагрузка на него составляет: N0 = 4 МН = 4000 кН. Грунтовые условия и глубина заложения те же, что и в предыдущем примере.

a0η = 1,2 · 1 · 0,43 · 18 · 1,5 = 13,93;

a1η = [1,2 · 1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2] 1,5 = 499,22.

Затем, подставляя в уравнение (5.45) полученные величины (13,93 b 3 + 499,22 b 2 – 4000 = 0) и решая его по стандартной программе, находим b = 2,46 м, тогда l = 1,5 b = 3,7 м.

Принимаем фундамент с размерами подошвы 2,5×3,7 м.

Определение размеров подошвы фундамента при наличии слабого подстилающего слоя. При наличии в пределах сжимаемой толщи основания (на глубине z от подошвы фундамента) слоя грунта с худшими прочностными свойствами, чем у лежащего выше грунта, размеры фундамента необходимо назначать такими, чтобы обеспечивалось условие (5.35). Это условие сводится к определению суммарного вертикального напряжения от внешней нагрузки и от собственного веса лежащих выше слоев грунта ( σz = σzp + σzg ) и сравнению этого напряжения с расчетным сопротивлением слабого подстилающего грунта R применительно к условному фундаменту, подошва которого расположена на кровле слабого грунта.

Пример 5.9. Определить размеры столбчатого фундамента при следующих инженерно-геологических условиях (см. рис. 5.24). На площадке от поверхности до глубины 3,8 м залегают песни крупные средней плотности маловлажные, подстилаемые суглинками. Характеристики грунтов по данным испытаний: для песка φII = 38°, сII = 0, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , E = 40 МПа; для суглинков φII = 19°, сII = 11 кПа, γII = 17 кН/м 3 , E = 17 МПа. Здание — с гибкой конструктивной схемой без подвала ( db = 0). Вертикальная нагрузка на фундамент на уровне поверхности грунта N0 = 4,7 MH. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Предварительные размеры подошвы фундамента примяты исходя из R = 300 кПа (табл. 5.13) равными 3×3 м.

Решение. по формуле (5.29) с учетом табл. 5.11 и 5.12 получаем;

Для определения дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки на кровле слабого грунта предварительно находим:

среднее давление под подошвой

p = N0/b 2 +

дополнительное давление на уровне подошвы

По табл. 5.4 при ζ = 2z/b = 2 · 1,8/3 = 1,2 коэффициент α = 0,606. Тогда дополнительное вертикальное напряжение па кровле слабого слоя от нагрузки на фундамент будет:

Ширина условного фундамента составит:

Для условного фундамента на глубине z = 1,8 м при γc1 = γc2 = k = 1 расчетное сопротивление суглинков по формуле (5.29) будет:

Rz = 0,47 · 4 · 17 + 2,88 · 3,8 · 18 + 5,48 · 11 = 30 + 196 + 60 = 286 кПа.

Вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z = 3,8 м

Проверяем условие (5.35):

315 + 62 = 377 > Rz = 286 кПа,

т.е. условие (5.35) не удовлетворяется и требуется увеличить размеры фундамента. Расчет показал, что в данном случае необходимо принять b = 3,9 м.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

Мелкозаглубленный фундамент: особенности возведени и глубина заложения

Когда проектируется мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения является важнейшим показателем, который во многом определяет надежность всего сооружения. Фундаменты мелкого залегания широко применяются для малоэтажных строений разного назначения. С учетом важности этого элемента, расчет должен проводиться тщательно с учетом норм СНиП. Перед принятием решения о самостоятельном строительстве следует решить главный вопрос: как рассчитать глубину фундамента и все его основные параметры. Само строительство — это стандартное мероприятие, которое вполне может быть произведено своими руками.

Особенности фундамента

Фундаменты мелкого заложения представляют собой основание строения, глубина закладки которого, обычно, лежит в пределах 30-50 см (не более 70 см). Принцип работы такой конструкции основан на создании жесткой рамы, которая способна компенсировать пучение грунта при замерзании. При сезонных подвижках нагрузки равномерно перераспределяются, что позволяет обеспечить общее вертикальное равномерное перемещение сооружения без риска разрушения.

Фундаменты мелкого заложения имеют следующие характеристики, отличающие их от других типов оснований:

- глубина заложения фундамента — не более 70 см;

- основа конструкции находится выше глубины промерзания грунта;

- может обустраиваться на почвах с высоким уровнем грунтовых вод и на пучинистых (вспученных) почвах.

Работоспособность фундамента обеспечивают следующие принципы, заложенные в конструкцию:

- Губина залегания фундамента, чаще всего, выдерживается в пределах 0,4-0,5 м, что исключает действие касательных усилий при морозном пучении.

- Жесткая рама конструкции перераспределяет нагрузки, что обеспечивает надежность на пучинистых почвах.

- Фундаментная основа опирается на подушку с высоким коэффициентом водной фильтрации, что позволяет отвести воду при оттаивании грунта и распределяет нагрузку на грунт.

- Воздействие пучения при промерзании снижается использованием утеплительных покровов на грунт шириной не менее 1 м.

- Если имеется высокий уровень грунтовых вод, то закладывается система дренажа.

Мелкозаглубленный фундамент может закладываться во многих типах грунтов, в т.ч. можно возводить такой фундамент при высоком уровне грунтовых вод. Запрещается его строительств на биогенных органических грунтах (торф, сапропель, ил), а также нежелательно его обустройство на неоднородных слоях грунтов, на границе разных подлежащих грунтов, на чрезмерно пучинистых почвах (пластичный глинистый водонасыщенный грунт, водонасыщенные пылеватые пески), на затапливаемых участках.

Рассматриваемый тип фундамента используется при строительстве малоэтажных сооружений, чаще всего, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Его можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, легкого кирпича, при возведении каркасно-щитовых строений.

Особенности конструкции

Конструирование и строительство мелкозаглубленных фундаментов нормируется требованиями СНиП, которые необходимо неукоснительно выполнять. В зависимости от назначения сооружения такие фундаменты могут быть следующего типа: ленточный, столбчатый и блочный.

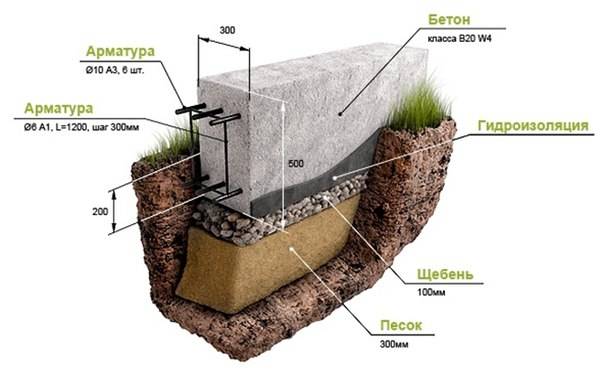

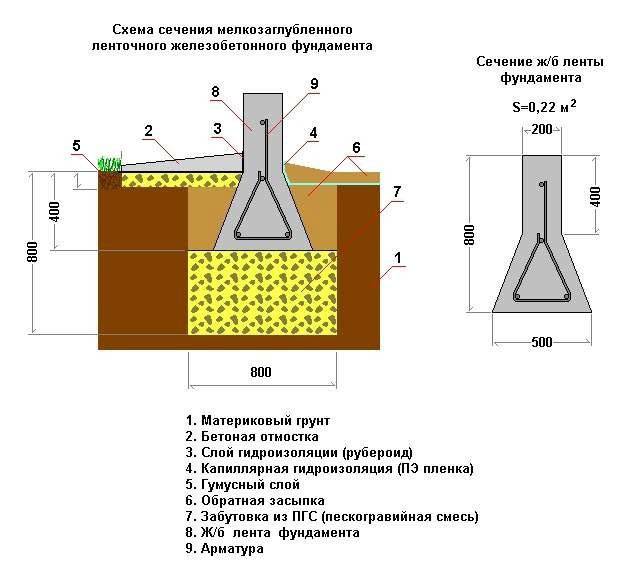

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента предусматривает заливку непрерывной армированной бетонной полосы в хорошо утрамбованные траншеи с песчаной подушкой. Конструктивно такая система аналогична обычной ленточной опоре, но отличается глубиной заложения, наличием теплоизоляции и дренажа. В строениях разного назначения могут быть некоторые упрощения, но в целом, устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента имеет основные элементы и параметры, показанные на рис.1. (Рис.1. Схема ленточного фундамента мелкого заложения)

Основной смысл конструкции заложен в том, что бетонная лента должна исполнить роль очень прочной рамы (ростверка), которая перераспределяет нагрузки и исключает просадки в грунт. Цель достигается тем, что лента имеет небольшую заглубленную часть и достаточно высокую (40-50 см) надземную цокольную часть, связанные единым армирующим каркасом. Важным и обязательным элементом является отмостка с уложенным под ней горизонтальным утеплителем. Такая система уменьшает воздействие морозного пучения.

При возведении достаточно легких строений (гараж, баня, сарай) используется столбчатый мелкозаглубленный фундамент из буронабивных или забивных свай, монолитных столбов и т.д. Обязательным элементом конструкции является ростверк, который связывает все сваи между собой, создавая пояс для распределения нагрузки. Столбчатый фундамент может иметь ростверк из стальных балок или монолитной армированной бетонной ленты, сооружаемой на поверхности земли.

Принцип расчета

Прежде чем начать возводить фундамент, необходимо провести расчет его основных параметров. При проектировании наиболее распространенного ленточного основания проводится определение следующих параметров: глубина залегания фундамента, ширина ленты и высота надземного ростверка. Кроме того, следует провести проверочный расчет на деформации в соответствии со СНиП 2.02.01-83. При проведении расчетов учитываются следующие факторы: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы, нагрузка на опору, перепад высот на месте строительства.

На первом этапе проектирования обязательно проводится анализ почвенных характеристик, и, прежде всего, определяется тип почвы. Основные почвенные характеристики можно определить самостоятельно. Для этого выкапывается небольшая яма на глубину фундаментного заглубления, и извлекаются образцы грунта. Почва увлажняется и скатывается цилиндром длиной 14-16 см и диаметром 10 мм. Затем, делается попытка сворачивания из образца кольца — если цилиндр при закручивании разрывается, то грунт — суглинок; если сохраняет форму, то — глинистая почва. Супесь вообще не формируется таким образом, а разваливается.

Пористость почвы определяется следующим образом. Из грунта вырезается куб со стороной 10 см и взвешивается — определяется объемная масса (М1). Потом, куб раздавливается, уплотняется и снова взвешивается — масса сжатого грунта (М2). Коэффициент пористости рассчитывается из формулы Е = 1 — М1/М2, где М1, М2 выражаются в кг/см³.

Глубина фундамента для гаража или другого сооружения зависит от глубины промерзания грунта, которая отличается в разных климатических зонах и для разных типов почв.

Средние значения этого параметра сводятся в таблицы по регионам. Например, в районе Москвы суглинки промерзают на 1,35 м, средний и крупный песчаник — на 1,76 м; в Ростове — 0,8 м и 0,88 м, соответственно; а в Тюмени — 1,8 и 1,98 м.

Минимальная глубина

Как определить глубину заложения фундамента? Глубина фундамента под гараж, баню и т.д. определяется, исходя из минимально допустимых показателей. В свою очередь, минимальная глубина залегания фундамента зависит от глубины промерзания почвы, степени ее пучинистости (коэффициента пористости) и высоты залегания подземных вод. Увеличение глубины промерзания и более близкое расположение воды повышает нагрузку при сезонном пучении, что требует увеличения заглубления фундамента. В то же время, при хорошем утеплении конструкции и обеспечении надежного дренажа, значение этих воздействий существенно снижается и их можно не учитывать.

Глубина фундамента для гаража или др. сооружений производится исходя из таблицы, рекомендуемой СНиП.

| Глубина промерзанияпочвы без пучинистости, м | Глубина промерзания пучинистой почвы твердой и полутвердой консистенции, м | Минимальная глубина заложения фундамента, см |

| Не более 2 | Не более 1 | 50 |

| Не более 3 | Не более 1,5 | 75 |

| Более 3 | 1,5 — 2,5 | 100 |

| 2,5 — 3,5 | 150 |

Расчет параметров

Определение глубины заложения фундамента для гаража или другого сооружения требует уточнения по действию нагрузок. Важнейшим параметром ленточного фундамента является ширина ленты (подошвы). Вместе с глубиной закладки ширина обеспечивает допустимые нагрузки на грунт, с целью недопущения проседания. Расчет фундамента мелкого заложения основан на учете этих основных характеристик.

Ширина подошвы определяется по формуле В = Q/R, где Q — расчетная нагрузка на фундамент, равная массе всех элементов сооружения; R — сопротивление грунта (является табличной величиной и различно для разных грунтов). При определении нагрузки складываются массы следующих элементов: стены с отделкой, фундамент с цоколем, потолочное перекрытие, дверные и оконные системы, гидро- и теплоизоляция, стропильная система и крыша, все внутреннее оборудование (мебель, сантехника и т.д.).

Проверочный расчет конструкции ведется по удельному давлению на грунт (Р). Значение показателя рассчитывается по формуле Р = Q/S, где S — площадь поверхности ленты фундамента. Полученная величина выражается в кг/м² и сравнивается с допустимым значением R для конкретного грунта. С учетом необходимого запаса прочности Р должно превышать R на 20-22%. При отсутствии запаса придется увеличивать ширину подошвы.

Мелкозаглубленный фундамент позволяет значительно снизить затраты на строительство некоторых строений без снижения их надежности. Важным показателем для обеспечения требуемой прочности является глубина его заложения (выше глубины промерзания), которую следует выбирать, исходя из требований СНиП.

Источник