- 15. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

- 16. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

- 17. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

- 18. Из каких материалов делаются фундаменты?

- 19. Отличаются ли конструктивно фундаменты мелкого и глубокого заложения?

- Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

- Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

- Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

- Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

- Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?

- 5.4. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ч. 1)

15. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

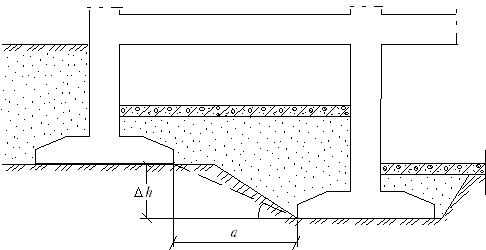

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Однако, если здание состоит из нескольких отсеков, то для ленточных фундаментов допускается применение различной глубины их заложения. При этом переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами (рис.Ф.9.4). Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступаhне более 60 см.

Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где aрасстояние между фундаментами в свету;IиcIрасчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта;pсреднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

16. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

где khкоэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданийkh= 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

17. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.

18. Из каких материалов делаются фундаменты?

В качестве материала фундаментов применяются бетон, железобетон, бут, кирпич. Основными материалами для фундаментов являются железобетон и бетон, которые применяются при устройстве всех видов фундаментов в различных инженерно-геологических условиях.

Железобетонные фундаменты выполняются из бетона марки не ниже В15 с армированием горячекатаной арматурой из стали класса А-III.

Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжатие, в основном для ленточных фундаментов и стен подвалов.

Бутобетон и бетон применяются наиболее часто при устройстве фундаментов в траншеях при их бетонировании в распор со стенками.

В строительстве применяются бутовые, бутобетонные (в бетон втапливают бутовые камни в количестве 25-30 % объема кладки) и бетонные фундаменты с уступами или наклонными гранями (рис.Ф.9.10). Высота уступа hyдля бетона принимается обычно не менее 30 см, для бутобетона и бутовой кладки40 см.

Рис.Ф.9.10. Отдельно стоящий столбчатый фундамент: а — с наклонными боковыми гранями; б — с уступами

Положение боковой грани фундамента определяется углом жесткости , при котором в теле фундамента не возникают растягивающие напряжения. Угол жесткости, определяющий отношение между высотойhи ширинойbуступов, или наклон боковых граней (угол), зависит от марки бетона, бута, кирпича и изменяется от 30 до 40.

19. Отличаются ли конструктивно фундаменты мелкого и глубокого заложения?

Да, отличаются. Фундаменты глубокого заложения, в отличие от фундаментов мелкого заложения, имеют более развитую боковую поверхность и подошву фундамента.

Кроме того, фундаменты мелкого заложения устраиваются с разработкой котлованов, а фундаменты глубокого заложения непосредственно в грунте.

Армирование фундаментов также различно. У фундаментов мелкого заложения армируется только подошва (рис.Ф.9.11,а,б), а у фундаментов глубокого заложения как оболочка (наружная часть), так и днище фундамента (рис.Ф.9.11,в).

Рис.Ф.9.11. Конструкция фундаментов мелкого (а,б) и глубокого (в) заложения: а — ленточный фундамент; б — столбчатый фундамент; в — опускной колодец: 1 — стеновые блоки; 2 — плита-подушка; 3 — фундаментная балка; 4 — опорная подушка; 5 — стакан; 6 — ступени; 7 — оболочка; 8 — нож; 9 — днище; 10 — перекрытие

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Однако, если здание состоит из нескольких отсеков, то для ленточных фундаментов допускается применение различной глубины их заложения. При этом переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами (рис.Ф.9.4). Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступаhне более 60 см.

Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где aрасстояние между фундаментами в свету;IиcIрасчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта;pсреднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfnпринимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле

где d0глубина промерзания при

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0= 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значениеdfn, найденное по карте, умножается на отношениеd0/0,23 (гдеd0соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки).

Рис.Ф.9.5. Карта нормативных значений глубины промерзания d0, см

Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

где khкоэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданийkh= 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.

Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?

Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения:

а) постоянной теплозащиты грунта по периметру здания;

б) водозащитных мероприятий, уменьшающих возможность замачивания грунтов;

в) полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундамента;

г) обмазки боковой поверхности фундаментов битумной мастикой или покрытия ее полимерными пленками;

д) искусственного засоления грунтов обратной засыпки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

5.4. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ч. 1)

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельные по условиям нормальной эксплуатации проектируемого сооружения и находящегося в нем оборудования.

Выбор глубины заложения фундаментов рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов фундаментов. Глубина их заложения должна определяться с учетом:

- – назначения, а также конструктивных особенностей сооружения (наличия и размеров подвалов, фундаментов под оборудование и т.д.);

- – размера и характера нагрузок и воздействий на фундаменты;

- – глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, фундаментов под оборудование, глубины прокладки коммуникаций;

- – существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- – инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, пустот, образовавшихся вследствие растворения солей и пр.);

- – гидрогеологических условий площадки (уровней подземных вод и верховодки, а также возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения, агрессивности подземных вод и т.п.);

- – глубины сезонного промерзания грунтов [2, 4].

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента, при наличии бетонной подготовки — до низа ее. При выборе глубины заложения фундаментов в необходимых случаях при соответствующем обосновании следует учитывать возможность дальнейшей реконструкции проектируемого сооружения (устройство новых коммуникаций, подвальных помещений, фундаментов под оборудование и пр.).

Фундаменты сооружения или его отсека, как правило, должны закладываться на одном уровне. При заложении ленточных фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами. Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступа — не более 60 см. Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва.

Допустимая разность отметок заложения соседних столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где а — расстоянии между фундаментами в свету; φI и cI – расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; р — среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента от расчетных нагрузок (для расчета оснований по несущей способности).

Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, следует располагать на одном уровне.

Условие (5.24) распространяется и на случай определения допустимой разности отметок заложения фундаментов сооружения и рядом расположенных каналов, тоннелей и пр.

Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется принимать на одной отметке. Переход на большую глубину заложения следует выполнять исходя из условия (5.24). Если оно не выполняется, необходимо устройство шпунтовой стенки или другого ограждения (рис. 5.14).

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется:

- – предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта на 10—15 см;

- – избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта малой толщины, если его строительные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя;

- – закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

При необходимости заложения фундаментов ниже уровня подземных вод следует предусматривать методы производства работ, сохраняющие структуру грунта.

Если глубина заложения фундаментов по условиям несущей способности и деформируемости грунтов основания оказывается чрезмерно большой, рекомендуется рассмотреть применение мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов основания или переход на свайные фундаменты.

Одним из основных факторов, определяющих заглубление фундаментов, является глубина сезонного промерзания грунтов, которые при промораживании увеличиваются в объеме, а после оттаивания дают значительные осадки. Промерзание водонасыщенных грунтов сопровождается образованием в них прослоек льда, толщина которых увеличивается по мере миграции воды из слоев грунта, расположенных ниже уровня подземных вод. Последующее таяние таких грунтов приводит к резкому снижению их несущей способности и повышенным деформациям.

Деформации основания при морозном пучении и последующем оттаивании, как правило, неравномерны вследствие неоднородности грунта по степени его пучинистости и различия температурных условий, в которых могут находиться грунты под отдельными фундаментами.

Исключение возможности промерзания грунтов под подошвой фундаментов обеспечивается:

- – в период эксплуатации — соответствующей глубиной их заложения, принимаемой в зависимости от вида и состояния грунтов, положения уровня подземных вод, нормативной глубины сезонного промерзания, теплового режима сооружения и пр.;

- – в период строительства — соответствующими защитными мероприятиями.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин их сезонного промерзания (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. Для районов, где не предусматривается очистка от снега территорий, прилегающих к проектируемым сооружениям (например, в сельской местности), нормативную глубину промерзания грунтов допускается определять на площадках под снежным покровом.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов следует определять, на основе теплотехнических расчетов.

Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение, м, допускается вычислять по формуле

где d0 — глубина промерзания при ∑|Tf| = 1°С, принимаемая для суглинков и глин — 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; крупнообломочных грунтов — 0,34; Мt — безразмерный коэффициент, численно равный ∑|Tf| — сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, °С, принимаемых по СНиП 2.01.01-82 или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

Значение dfn для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания грунта. Значение dfn допускается определять по схематической карте (рис. 5.15), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0 = 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn , найденное по карте, следует умножить на отношение d0 /0,23 (где d0 соответствует грунтам данной строительной площадки). Для районов Дальнего Востока допускается пользоваться картой (рис. 5.16). Если значения dfn , найденные по карте и по формуле (5.25), не совпадают, следует принимать значение, найденное по формуле.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник