- Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

- Необходимость дренажа

- Какие дренажные трубы выбрать?

- Создание дренажной сети

- Куда отводить собранную дренажом воду?

- Дренаж фундамента: 3 вида + как сделать своими руками

- Причины избыточной влажности

- Последствия отсутствия дренажной системы фундамента

- Функции дренажа вокруг фундамента

- Выбор типа дренажа

- Типы дренажных систем

- Устройство кольцевого дренажа

- Инструкция по укладке

- Организация пристенной системы

- Укладка системы проводится в несколько этапов.

- Пластовая схема

- Какие материалы могут понадобиться

- Дренажные трубы

- Пластиковые колодцы

- Особенности дренажа для фундаментов различных типов

- Ленточный фундамент

- Свайный фундамент

- Плитный

- Расчет

Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

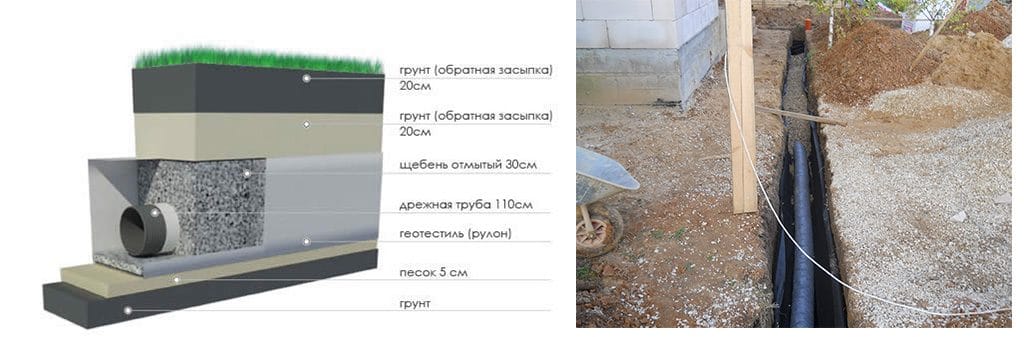

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

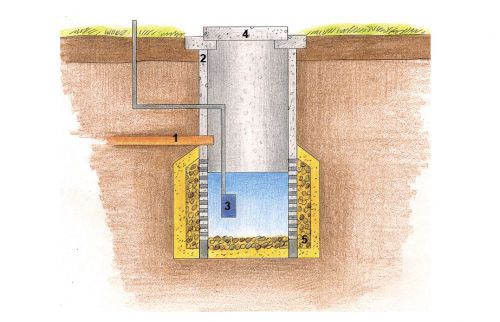

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

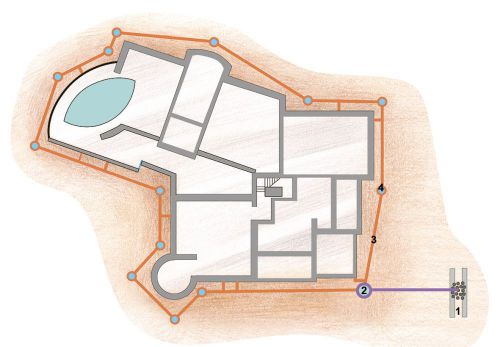

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник

Дренаж фундамента: 3 вида + как сделать своими руками

Надежность и срок эксплуатации каждого строения во многом зависит от качества фундамента. Его подбирают при проектировании, исходя из особенностей здания — этажности, массы и состава грунта. Серьезную опасность для частных домов и коттеджей несет подтопление строения. Дренаж фундамента призван обеспечить защиту от избыточного количества влаги.

Причины избыточной влажности

Если строение расположено в низине на нестабильных грунтах, его основание постоянно взаимодействует с водой. Пути проникновения влаги могут быть различны:

- при отсутствии или неправильной установке ливневой системы вода собирается во время выпадения осадков;

- сток талых вод в весенний период повышает опасность подтопления низинных местностей;

- высокий уровень подземного водяного горизонта, особенно в период перенасыщения грунта влагой.

Эти факторы серьезно влияют на целостность конструкций и снижают комфортность проживания.

Последствия отсутствия дренажной системы фундамента

Что влечет за собой постоянное или периодическое подтопление.

- В подвальных помещениях, подземных гаражах и цокольных комнатах образуется плесень и развивается грибок, концентрируется неприятный запах затхлости и сырости, который не может побороть установленная вентиляция.

- Подмывается опорное основание, заиливается песчано-гравийная подушка.

- Влага проникает в толщу бетона и при промерзании разрывает конструкцию.

- Если вода проникнет к металлическим элементам армирования, то она вызовет их коррозию, а, значит, увеличение объема. Такой процесс приведет к образованию трещин и разрывов в бетонных монолитах.

Итогом проникновения влаги становится постепенное разрушение основания, просадка дома, образование трещин в стеновых и потолочных конструкциях. Постепенно жилье становится абсолютно непригодным к эксплуатации.

Функции дренажа вокруг фундамента

Дренаж фундамента частного дома обеспечивает защиту от проникновения воды в подвальные помещения и ограничивает ее взаимодействие с подземными строительными конструкциями до минимально возможного уровня. На систему водоотвода возлагается несколько задач:

- стабилизация влажности почвы в непосредственной близости от строения;

- отвод от здания ливневых стоков в специально оборудованные места;

- перехват и удаление подземных вод от фундаментного основания.

Правильный дренаж фундамента, выполненный с учетом расположения здания и особенностей состава грунта, перераспределит потоки после возведения строения, направляя их в обход к предусмотренным накопителем. Такая конструкция надежно защитит и обеспечит высокие эксплуатационные показатели на все время использования.

Выбор типа дренажа

Основными факторами, влияющими на выбор дренажной системы, являются:

- тип фундамента строения;

- расположения объекта – возвышенность или низина;

- уровень грунтовых вод на строительной площадке;

- особенности климатической зоны;

- периодичность и объем осадков;

- близость водоемов;

- возможность подтопления при таянии снега.

В идеальных условиях достаточно установки ливневой системы, но в основном требуется устройство дренажа фундамента по всем правилам СНиП. Полноценная конструкция рекомендована в следующих ситуациях:

- здание возводится на почвах, содержащих глину;

- ваш регион отличается продолжительной зимой;

- в регионе низкий уровень промерзания почвы;

- обильные весенние-осенние осадки с возможностью затопления территорий;

- строительный участок размещается в низине или на пологом склоне;

Обустройство дренажа фундамента возможно как на стадии возведения объекта, так и для уже введенного в эксплуатацию здания.

Важно! Специалисты-строители советуют позаботиться об этой системе предварительно и внести ее в проектную документацию. Таким образом, ускоряется процесс укладки, экономятся значительные средства, расширяется выбор системы, подготовленный приусадебный участок не теряет внешний вид.

Типы дренажных систем

Для водоотведения применяются схемы различных типов, которые рекомендованы для определенных условий эксплуатации. Их выбор зависит от множества факторов, поэтому грамотней доверить разработку проекта специалистам.

Важно! Если вы решили обустроить систему самостоятельно, выройте в месте закладки фундамента контрольную яму ниже заглубления несущих конструкций на 1 м. По срезу вы определите толщину, количество и состав пластов, их структуру и характер. Ориентируясь на полученную информацию, можно начинать строительные работы.

Дренаж фундамента дома по типу можно разделить на три большие группы: кольцевой пристенный и пластовый. Для получения наибольшего эффекта их можно комбинировать и дополнять.

Устройство кольцевого дренажа

Эта система обеспечивает снижение общего уровня влажности почвы на территории, прилегающей к дому. Наиболее эффективна такая схема на песчаных грунтах. Дрены (дренажные трубы) укладываются по периметру здания на удалении 5 — 7 м. Такое расстояние укладки дренажа от фундамента не ослабляет грунт и охватывает значительную площадь.

Инструкция по укладке

- Прокладку траншеи начинают в теплый сезон, когда атмосферные осадки незначительны. Намеченную трассу размечают и вырывают котлован расчетной глубины с вертикальными стенками. Эту операцию можно провести вручную или с применением экскаватора (обычно используются мини-модели).

- Для полноценной работы системы необходим уклон (20 — 80 мм на каждый метр). Его можно проконтролировать при помощи нивелира или лазерной рулетки. Уклон обеспечивает естественное движение жидкости из самой верхней точки участка к приемному колодцу.

- В углах траншеи в месте установки основного колодца формируются утолщения, в них будут вмонтированы ревизионные колодцы для периодической очистки трубопровода.

- На дно траншеи подсыпается песок или гравий мелких фракций для облегчения прохода воды. Толщина слоя 15 – 20 см.

- Сверху укладывается геотекстиль (специализированная мембранная ткань с односторонней проницаемостью). Ее центр совмещается с осью траншеи, а края укладываются на стенки котлована.

- На песчаной подсыпке формируется подушка из щебня с углублениями под дрены. Ее толщина 30 см.

- На подушку укладываются дренажные трубы, проводится заключительный контроль уровня уклона. Если используются жесткие трубы, на углах они соединяются двумя фитингами на 45 градусов, в гибких дренах перегиб должен быть максимально плавным.

- Весь объем траншеи засыпается щебнем, сверху укладывается геотекстиль.

- В подготовленные расширения монтируются ревизионные колодцы, их установка проводится на 10 — 15 см ниже уровня дренов для отстоя и фильтрации.

- Если система установлена выше точки промерзания, что отличает дренаж мелкозаглубленного фундамента, проводится дополнительное утепление колодцев вспененными водонепроницаемыми материалами, керамзитом.

- При организации правильного уклона на всей протяженности жидкость будет попадать в накопитель самотеком.

Дрены постепенно заиливаются, система теряет эффективность. Их необходимо периодически (раз в 2 — 3 года) очищать, пропуская воду под давлением.

Организация пристенной системы

Пристенный дренаж фундамента может формироваться на стадии строительства или для уже возведенного здания. Первый случай предпочтительней, поскольку сокращает затраты времени и средств. Работы могут быть произведены с применением строительной техники. Второй случай предусматривает исключительно ручной труд. Схема эффективна на глинистых грунтах для защиты от подтопления цокольных помещений и подвалов. Такой фундаментный дренаж — это недорогая защита строений от подтопления.

Укладка системы проводится в несколько этапов.

- Открывается фундамент до уровня подошвы. Для этого формируется ров шириной 50 — 80 см.

- Монтируются накопительные колодцы. Они могут изготавливаться из бетонных колец, но современные пластиковые изделия значительно легче, удобней и выдерживают сходную нагрузку благодаря ребрам жесткости.

- Фундаментная панель защищается от влаги применением рулонных материалов или мастик.

- По углам здания устанавливаются ревизионные колодцы с заглублением 15 – 30 см относительно дренажных труб. Это делается для отделения песка и мусора от потока.

- На дно траншеи подсыпается песчаная смесь, на нее укладывается геотекстиль.

- Трубы монтируются и подсоединяются к колодцам при помощи фитингов. При укладке необходимо следить за соблюдением уклона, минимальный показатель — 2 см на каждый метр.

- Поверх труб засыпается гравий слоем примерно 30 см. Геотекстиль заворачивается внахлест. Засыпается грунтом.

Для возводимых зданий пристенный дренаж формируется на стадии укладки фундамента.

Важно! Специалисты рекомендуют формировать систему дренажа на любых грунтах при высокой влажности. Со временем дно траншеи и песчаная подсыпка фундамента насыщаются илом и не пропускают поток. Они накапливают влагу, препятствуя ее самостоятельному выходу, что может привести к разрушению здания.

Пластовая схема

Плитный фундамент является самым дорогостоящим, но и надежным основанием для любого здания. Он распределяет вес постройки на всю поверхность грунта. Но, если под основанием уровень подземных вод достаточно высок, это чревато его разрушением.

Для отвода излишней влаги используют дренаж пластового типа. Он бывает нескольких видов и представляет собой одно или многослойную подушку, размещаемую непосредственно под плитой. Эта система фильтрации формируется из следующих составов:

- специализированный грунт, содержащий крупные поры для повышения степени водоотведения;

- геокомпозитные материалы, которые содержат синтетический геофильтр, полимерные плиты. Слои разделяются мембранными материалами с высокой пропускной способностью.

- однослойной – формируется из щебня или гравия с фракцией до 20 мм;

- многослойной – состоит из 100 мм среднезернистого песка и 150 мм щебня. Материалы разделяет мембрана из геотекстиля.

По геометрическим параметрам рассматривается:

- сплошная подсыпка – материал располагается равномерно по всей площади. Размеры подсыпки должны превосходить параметры плиты. Толщина слоя более 300 мм;

- призматическая — формируется из двух материалов. Часть щебня заменяется песком. Полосы песка толщиной до 200 мм с шагом 6 — 8 м.

Подсыпку выполняют с некоторым уклоном для стимуляции отведения потоков из-под плиты в необходимом направлении. Отведенную воду задерживает дренаж вокруг фундамента и перенаправляет в отстойный накопитель.

Перед заливкой дренаж под фундаментной плитой изолируется при помощи рулонных материалов на основе смол или битума.

Какие материалы могут понадобиться

Перед началом выполнения работ следует рассчитать количество необходимых строительных материалов. Это не относится к насыпным субстанциям (гравий, щебень, песок), а касается специализированных деталей и узлов.

Если вы решили монтировать дренаж фундамента своими руками, ошибки могут привести к лишним затратам и снижению эффективности системы. Чтобы избежать этих неприятностей, для расчета следует привлечь специалистов. Например можете обратиться в компанию Водолов.

Для обустройства водоотводной системы вам понадобятся: проект или схема дренажа, дренажные трубы, геотекстиль, дренажные колодцы, свободное время или брида строителей.

Дренажные трубы

Применение высокотехнологичных пластиков практически вытеснило металлические изделия для формирования дренажных систем. Современные материалы имеют ряд неоспоримых преимуществ:

- небольшой удельный вес;

- простота монтажа и соединения;

- невосприимчивость к коррозии;

- невысокая стоимость;

- хорошие прочностные качества – возможная глубина укладки в грунт 6 -7 м.

Строительный рынок предлагает специализированные дрены, изготовленные из гофрированной пластиковой трубы различного (100 – 200 мм) диаметра. Перфорация для поступления в трубу воды нанесена заводским способом. Благодаря ребрам жесткости они прекрасно выдерживают механическую нагрузку, внутренняя поверхность гладкая, что способствует самоочистке, а гибкость позволяет укладывать изделие под любыми углами. Дрены предлагаются готовыми к применению в оплетке из геотекстиля, для фильтрации применяется кокосовое волокно. Дренажная система фундамента, выполненная из таких материалов, прослужит долгие годы.

Вместо специализированных труб можно применить канализационные, но придется сверлить перфорацию самостоятельно, что занимает дополнительное время, да и соединение при помощи фитингов не всегда удобно.

Диаметр выбирается, исходя из длины конструкции и объема поступающей воды. Пропускная способность дренов должна обеспечивать поток любой мощности.

Пластиковые колодцы

Кольцевой или пристенный дренаж под любой фундамент не обходится без колодцев. Понадобятся изделия двух типов — ревизионные и накопительные.

- Ревизионные — предназначены для контроля над системой. При обнаружении засора на определенном участке внутрь опускается насос, трубы промываются. Такие узлы устанавливается на каждом повороте или через 50 метров на прямых участках. Стандартный диаметр изделий 600 мм.

- В накопитель попадет вся собранная вода. Если ее много, можно предусмотреть дополнительную емкость. Воду используют для полива и технических нужд.

Для соединения системы понадобятся заглушки, фитинги, переходники и другие мелкие детали. Соединения проводятся по герметизирующим прокладкам, которые обеспечивают отсутствие утечек. Все эти элементы всегда есть в наличии в Иркутске в компании Водолов.

Особенности дренажа для фундаментов различных типов

Дренаж при строительстве различных типов фундамента имеет особенности, которые влияют на состав системы. Разработаны и успешно применяются стандартные инженерные решения для отведения воды от типовых построек. Если возводимое здание и состав грунта не имеют аналогов, проектируется система, которая включается в генеральный план строительства.

Ленточный фундамент

Это наиболее распространенный вид основания для средних и небольших построек. Он используется на средних и устойчивых грунтах. Прекрасно показал себя при малоэтажном строительстве. Но если постройка возводится в низине, а в почве содержится избыточная влага, дренаж ленточного фундамента обеспечит долговечность сооружения. При эксплуатации здания ленточный фундамент испытывает действие разрушающих факторов.

- Песчаная подушка размывается и заиливается – это вызывает неравномерные проседания здания.

- Осенью вода активно впитывается в монолит бетона, с наступлением морозов она замерзает и разрушает объект.

- Влага, содержащаяся в почве в непосредственной близости от ленты, зимой замерзает и расширяется, оказывая разрушительное влияние на структуру – эффект морозного пучения грунта.

С этими проблемами справится кольцевая или пристенная дренажная система фундамента. Определенный тип выбирается в зависимости от объема удаляемой влаги и состава грунта.

Свайный фундамент

Это очень надежная опорная конструкция, которая изготавливается из бетонных или металлических элементов и связывается в единое целое бетонной или стальной лентой. Такие системы активно применяются на проблемных грунтах (склонах, берегах водоемов, в заболоченной местности) и гарантируют высокую устойчивость постройки. Элементы, находящиеся в земле, также нуждаются в защите, которую может обеспечить эффективное водоотведение — дренаж свайного фундамента.

Такая конструкция реализуется различными способами.

- Пристенный дренаж закладывается со значительным заглублением (ниже точки промерзания). Он освобождает сваи от избыточной гидростатической и механической нагрузки и отводит влагу непосредственно от опор.

- Кольцевой применяется в более сухих условиях эксплуатации и гарантирует осушение значительных площадей, поскольку отступает от здания на расстояние до 5 — 7 м.

- Для удаления поверхностного увлажнения применяются траншейные конструкции. В рассчитанных местах формируются неглубокие рвы, которые направляют поток к водоприемнику. Примером таких конструкций служит городская ливневка.

- При высоком уровне подземных вод применяется вертикальное дренирование с помощью нескольких скважин-водонакопителей. Избыточная влага наполняет емкости и удаляется насосом. Разводку к скважинам можно выполнить из гибких пластиковых труб.

Своевременное удаление влаги из грунта позволит избежать коррозии металлических элементов и обмерзания бетонных конструкций. Для песчаных и каменистых грунтов такая защита не требуется.

Плитный

Если фундамент — это монолитная плита, то его дренаж проводят пластовым способом. Такой метод применятся для сложных грунтов с низкими несущими способностями.

- Если под строительным участком расположена водная линза с непредсказуемыми свойствами.

- Неоднородность и наслоение водонесущих пластов.

- Строительство проводится в низине на глинистом грунте повышенной влажности.

- Присутствие проточных водоносных слоев.

Пластовый дренаж фундаментной монолитной плиты осуществляется созданием слоя с высокой водопроницаемостью. Он формируется из щебня, песка, и других материалов средних фракций под некоторым уклоном к горизонтали. Если здание возводится на неровной местности, используется естественный уклон. Опорная часть плиты герметизируется, а на дно подсыпки укладывается мембранный материал.

Отводимая вода попадает в дрены, размещенные на некотором удалении, и выводится за пределы участка.

Расчет

При расчете принимают во внимание два основных показателя:

- Глубину промерзания почвы в определенной местности (это табличные данные), устанавливать дрены нужно ниже этого показателя.

- Заглубление фундамента – система должна укладываться ниже подушки на 30 — 50 см. Это обеспечит эффективное осушение проблемной зоны.

Если фундамент мелкозаглублен и находится в зоне промерзания грунта, следует ориентироваться на первый показатель. Чтобы грамотно сформировать дренаж фундамента, изготавливается схема системы, на которой указано расположение всех колодцев трубопроводов и вспомогательных элементов. На этот документ следует ориентироваться при разметке местности для укладки всех компонентов.

Обеспечить отвод воды можно с любого участка. Но во многих случаях с этой задачей могут справиться только специалисты, оснащенные соответствующей техникой и инструментами. Самостоятельная работа не всегда приносит ожидаемый результат.

Если вы решили отказаться от помощи профессионалов, будьте готовы к большим трудозатратам, особенно, если строительство уже закончено, а дом эксплуатируется. Проконсультируйтесь с профильной строительной компанией, которая поможет оптимизировать усилия.

| Ближайшие населенные пункты | Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | Крупно обломочные грунты |

| Иркутск | 1.8 м | 2.19 м | 2.34 м | 2.66 м |

| Слюдянка | 1.84 м | 2.24 м | 2.4 м | 2.72 м |

| Усть-Ордынский | 2.1 м | 2.55 м | 2.73 м | 3.1 м |

Расчет ведется на основе табличных данных справочного пособия 131.13330.2018

Формула: H = √M*k, где М — сумма среднемесячных отрицательных температур за год, k — коэффициент по каждому из типов грунтов

Источник