Устройство дренажа фундамента: в каких случаях он нужен и что советуют специалисты?

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

В большинстве случаев для защиты фундамента от подтопления владельцу коттеджа имеет смысл устраивать лишь так называемый профилактический дренаж — отвод поверхностных вод. Они обводняют основание только весной, во время таяния снега, и осенью, в период затяжных дождей. Объем поверхностных вод, как правило, небольшой, так что проблем с их отведением не возникает.

Другое дело, если фундамент оказывается в горизонте подземных вод. Это принципиально иной объем воды, и для осушения почвы понадобится мощный насос, который будет работать круглый год. Тем более что зачастую для понижения УГВ ниже подошвы фундамента приходится устраивать дренажную сеть по всему участку. Соответственно ежегодные затраты на электроэнергию значительно возрастут. Кроме того, осушение почвы может привести к высыханию растений и деревьев, растущих рядом с домом.

У проблемы защиты фундамента от высокого УГВ нет однозначного решения, но во многих случаях специалисты рекомендуют ограничиться лишь надежной гидроизоляцией подземной части здания.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка. Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Отметим, что многие фирмы, специализирующиеся на дренажных работах, предпочитают двухслойные дрены даже в случае малой глубины их заложения (2–4 м), чтобы гарантировать надежность и долговечность системы. На изделиях имеются круглые отверстия диаметром до 4 мм или щелевидные шириной 0,8–1,5 мм, через которые происходит приток воды. Отверстия могут располагаться либо по всему диаметру поперечного сечения трубы, либо в верхней его части (притом число отверстий может варьироваться), и тогда в нижней части остается гладкий лоток для сбора и отвода воды. Выбор типа перфорации зависит от объема отводимой воды: чем больше отверстий, тем больше воды попадет в трубу.

На рынке можно найти и необычные дрены — тоннельной формы с плоской подошвой. Специалисты фирмы утверждают, что эта форма обеспечивает оптимальную поперечную жесткость изделия, эффективный пропуск воды, а кроме того, исключает вероятность укладки труб дренажными отверстиями вниз

Внутренний диаметр дрены рассчитывают с учетом, в частности, количества воды, которое нужно отводить за единицу времени, длины трассы и ее уклона. В большинстве случаев для дренажа фундамента загородного дома подходят трубы диаметром 110–150 мм. Между собой их обычно соединяют с помощью муфт, хотя существуют и дрены с раструбным соединением.

Создание дренажной сети

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента. В случае коттеджа с основанием большой площади (от 300 м²) может понадобиться дополнительная дрена, проложенная под его подошвой, чтобы исключить давление воды на центральную часть основания. Вопрос глубины укладки труб решается по-разному в зависимости от расчетного УГВ, особенностей рельефа и глубины промерзания грунта. Но обычно верхняя точка дрены совпадает с нижней отметкой фундамента.

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Технология устройства фильтра может варьироваться, но чаще всего встречается следующая схема. Сначала выкапывают траншею, на дно которой укладывают выравнивающий слой песка толщиной около 5 см. Потом вдоль стенок и дна траншеи раскатывают геотекстильное полотно, засыпая его на дне пятисантиметровым слоем щебня или гравия фракции 5–25 мм. Поверх этого слоя помещают дренажную трубу и снова насыпают слой щебня или гравия толщиной 15–50 см. Затем смыкают края геотекстильного полотна (получается своеобразная геотекстильная оболочка) и заполняют траншею песком до поверхности земли.

Если на участке ожидается большой приток воды, то вместо песка используют щебень или гравий меньшей фракции — 3–10 мм. Щебень (или гравий) обеспечивает свободный доступ воды в дрены, а песок и геотекстильное полотно отфильтровывают частицы грунта, уменьшая заиливание труб.

Устраивая систему дренажа фундамента в глинистых грунтах, следует обратить особое внимание на фильтрующую обсыпку дренажных труб. Поверх трубы, помещенной на дне траншеи на выравнивающей песчаной подложке, нужно сначала уложить слой щебня или гравия, а затем слой песка. Толщина каждого из слоев — не менее 15 см. Труба будет окружена щебнем или гравием, выступающим в роли коллектора, по которому вода течет к трубе, а песок послужит фильтром, отделяющим от воды частицы грунта.

Сегодня практикуется оборачивание дренажной обсыпки фильтрующим полотном из геотекстиля. Некоторые специалисты считают, что это приводит лишь к ухудшению дренажа. Дело в том, что скорость потока воды на входе в дренажную обсыпку мала, а геотекстиль дополнительно ее снижает. Из-за чего полотно может сравнительно быстро заилиться, и система перестанет полноценно работать

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения. Смотровые колодцы — это, как правило, готовые изделия из ПВХ. Их диаметры варьируются от 160 до 625 мм, но самые распространенные — 315 и 425 мм, максимальная высота — до 6 м.

Нельзя уменьшать требуемое количество смотровых колодцев: они позволяют промывать трубы, предотвращая их заиливание

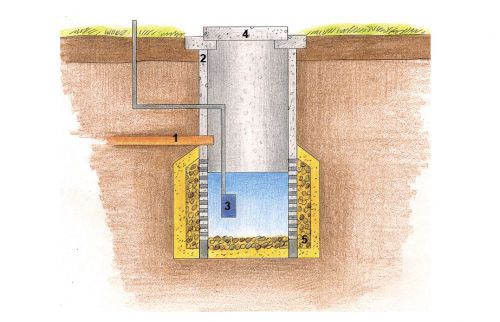

Вариант устройства накопительного колодца

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Применяют насосы мощностью от 600 до 1100 Вт (последние с производительностью до 4200 л/ч). Колодец любого типа закрывают бетонным, чугунным или пластиковым люком. Чтобы он не бросался в глаза, его нередко прикрывают цветочными вазами, скамейками или другими декоративными элементами.

Накопительный колодец обычно изготавливают из бетонных колец. Его дно должно находиться примерно на 1,5 м ниже места входа в него трубы, чтобы хватило пространства для установки откачивающего воду погружного насоса. В большинстве случаев без насоса не обойтись, ведь воду, как правило, удаляют за пределы участка — либо в централизованную канализацию, либо в дренажные лотки или канавы, предусмотренные в поселке, либо в овраги, кюветы или водоемы, расположенные на незначительном удалении от коттеджа.

Сам по себе накопительный колодец не может быть местом отстоя воды: даже если углубить его, добавив 2–3 дополнительных кольца, при сильном ливне хватит одного дня, чтобы целиком заполнилась емкость. Единственное исключение — участок с глинистым грунтом, где на глубине 5–6 м начинаются песчаные слои, в которые способна уходить вода. Тогда можно построить колодец из 6–9 бетонных колец и отводить воду в него, но это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие.

Куда отводить собранную дренажом воду?

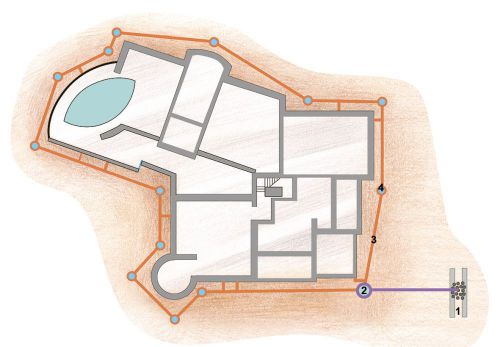

Вариант устройства дренажной сети

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник

Нужен ли вашему участку дренаж- Полезные советы специалистов

Любой дренаж — это дорогостоящая система. Поэтому прежде, чем прокладывать ее, стоит выяснить, действительно ли ваш участок страдает от перенасыщения влагой. Строят дренажи в разных ситуациях: и на вновь обустраиваемых участках, и на тех, что уже давно эксплуатируют, но где вдруг изменяется гидрологический режим. Как же определить, нужен ли ландшафту дренаж?

Красивый сад вокруг дома, роскошные газоны, клумбы, детская площадка, беседка, альпийская горка – у каждого есть своё представление о благоустройстве участка вокруг дома или на даче. Но чтобы времяпрепровождение во дворе приносило вам удовольствие, необходимо приложить немалые усилия к его оформлению. Чтобы растения хорошо прижились и росли в полную силу, необходимо провести подготовительные работы на территории. Ключевым этапом в организации территории является дренаж участка.

Зачем нужен дренаж

Главная задача дренажа — сбор талых, дождевых или избыточных грунтовых вод с участка и отвод их за пределы территории. Комплексный дренаж на участке, который включает подземные и поверхностные системы водоотвода, необходим не всегда. Укладка дренажных труб на глубине необходима только в случаях, если территория болотистая или уровень грунтовых вод расположен слишком близко к поверхности. Поверхностный дренаж необходимо прокладывать на всей территории России. Глинистые грунты, которые медленно поглощают дождевую воду и потоки растаявшего снега, способствуют сезонным затоплениям. На залитых территориях погибает большинство растений, ваши деревянные беседки, заборы и иные декоративные сооружения будут требовать замены подгнившей древесины, что повлечёт за собой большие ежегодные расходы и вклад труда.

Когда необходим дренаж участка

1. Если ваш участок расположен на крутом склоне. Чтобы ливневые потоки не размывали плодоносную почву, необходимо установить поперечные каналы для перехвата воды с отводом в ливневую канализацию.

2. Если участок размещён в низине. В этом случае на дачный участок сходятся все воды со склонов. Для отвода воды необходимо провести каналы по периметру территории.

3. Если ваш участок разбит на ровной поверхности и вода не стекает, а просто медленно впитывается. В таких случаях необходимо прокладывать сетку водоотводных каналов, которая будет охватывать всю территорию.

Типы дренажных систем

Открытый дренаж предназначен для сбора и отвода воды с поверхности участка во время снеготаяния и дождей. Для его сооружения необходимо выкопать по периметру садового участка открытые канавы глубиной от 60 до70 см и шириной 50 см. Дренажные канавы особенно эффективны для участков, расположенных на склоне.

Закрытый дренаж (совокупность подземных труб и каналов) предназначен для отвода избытка грунтовых вод за пределы участка – в специальный колодец или коллектор. Для создания глубинного дренажа выкапывается с небольшим уклоном в сторону водостока траншея шириной от 25 до 40 см и глубиной от 0,7 до 1,5 метров. На дно траншеи выкладывается слой гравия или щебня. Затем поверх этого слоя прокладываются перфорированные трубы, обеспечивающие свободный доступ воды. Далее траншея заполняется смесью щебня и песка, что создает водонесущий слой. Сверху дренаж засыпают грунтом и укладывают поверх него слой дерна.

Дрена — дренажная труба

Дрены могут быть сделаны из керамики, кирпича, камня, асбестоцемента, пластмасс. Керамические трубы устарели и сейчас используются крайне редко, хотя срок их службы значителен: в некоторых старинных дворянских усадьбах керамический дренаж работает уже около 150 лет. Асбестоцемент экологически небезопасен, во многих странах Европы этот материал вообще запрещен. Дренажные системы из камня или кирпича надежны, долговечны, но дороже пластмассовых. И именно последние стали очень популярны сегодня — их устанавливают в 95-99% случаев. Пластмассовые дрены также производят из разных материалов. Современная пластмассовая дрена представляет собой гофрированную перфорированную трубу. Перфорации нужны, чтобы сквозь них вода поступала внутрь дрены, их размер при этом роли не играет. Диаметр стандартной дрены — 50-160 мм, магистральной — до 200 мм.

Технология укладки современных дренажных труб

Дренажный колодец

Вода в дренах движется достаточно медленно, но все-таки с такой скоростью, что в ней оказываются мелкие частицы (пылеватые, иловатые и более мелкие), которые проникают сквозь фильтры и щели в дрене. Наносы всегда присутствуют в трубах, даже несмотря на то, что вода перед попаданием в дрену проходит через три-четыре различных фильтра. Для дренажной сети это неприятное явление. Чтобы освободить систему от наносов, устраивают колодцы с отстойниками. При попадании воды в отстойник скорость ее движения падает и взвешенные частицы оседают на дне колодца. Колодцы не только накапливают наилок — они также служат для сопряжения дрен, помогают осуществлять их промывку и контролировать работу сети. Минимальная глубина отстойной зоны, находящейся ниже уровня присоединения труб к колодцу, — 40 см. Производят колодцы из армированного бетона или из пластических масс. Диаметр пластиковых моделей — 315-600 мм. Кроме колодцев с отстойниками устанавливают также несколько контрольных колодцев (два-три), которые служат для определения уровня грунтовых вод: глубину их залегания проверяют шестом. Они не включены в систему дренажа и стоят одиночками. Размещают их в самой высокой и самой низкой точках дренажной системы. Если участок большой по площади — то еще и посередине. Их диаметр — 100-150 мм. Контрольные колодцы делают пластиковыми, но иногда и бетонными.

Дренажный насос

Дренажные насосы используют в том случае, если водоотводящие системы расположены выше, чем уровень воды в водоприемном колодце. При выборе насоса подачу рассчитывают исходя из того, что объем дренажного стока составляет 40-200 л в час на «сотку» площади. Зная размер конкретного участка, определяют расход. Но при этом не учитывается попадание в дренажную сеть поверхностного стока. Для учета поверхностных вод указанные характеристики необходимо увеличить в 2-3 раза (данные на весенний период). Напор зависит от высоты подъема воды: ее отсчитывают от нижнего уровня воды в колодце до верхней точки подачи воды. Потери напора по длине трубопровода специалисты подсчитывают по определенным формулам или графикам. Потребителю же можно исходить из того, что на каждые 10 м трубы нормального диаметра (это такой диаметр, который равен диаметру напорного патрубка насоса или больше его) теряется 1 м напора.

Уход за дренажной системой

Регулярный уход за дренажной системой заключается в периодической чистке дренажных колодцев. Раз в 10-15 лет, иногда чаще, проводят глобальную промывку дрен, освобождая их от наносов. Для этого каждая дрена должна быть доступна с двух концов. Одним из них является ближайший дренажный колодец. Для организации второго на начальном участке дрены еще при строительстве делают выпуски: с помощью специальных фасонных частей трубу выводят на поверхность. Во время промывки насос попеременно подключают к началу и концу дрены, под давлением прогоняя сквозь нее воду в двух направлениях. Выпуски, как и все дренажные колодцы, закрывают крышками, чтобы защитить систему от мусора. Средний срок службы дренажной системы, собранной из пластмассовых труб, — 50 лет. По истечении этого времени пластмасса разрушится, но еще 20 лет система будет работать за счет объемно-щебеночного фильтра. Работы по укладке обычно проводят летом, начиная с июня, после понижения уровня грунтовых вод. Укладку системы рекомендуется завершить в течение сезона, не оставляя траншеи открытыми на зиму. При хорошей погоде на укладку уходит 2-3 недели.

ВАЖНО: Прежде чем сооружать дренажную систему, необходимо определить уровень грунтовых вод (УГВ).

Не пренебрегайте дренажной системой! Переувлажнение приводит к нарушению аэрации почв и их заболачиванию. Растения из-за этого могут не расти вообще. Проделав однажды необходимую работу, впоследствии вы избавите себя и свой дом от многих хлопот.

Все необходимое для установки дренажных систем в Калининграде вы можете найти в ТД «Строитель». На все ваши вопросы по выбору и установке дренажа ответят грамотные специалисты наших магазинов по адресам:

г. Калининград, ул. Гагарина, 239,

Телефон магазинов: (4012) 777- 239

Торговый дом «Строитель»

Время работы магазинов: с 8.30 до 19.00 без перерыва и выходных

Источник