Геодезические работы при возведении фундаментов

Выбор рациональной методики и последовательности производства геодезических разбивочных работ при монтаже фундаментов зависит от конструкции фундамента, методов и средств монтажа, технологии строительно-монтажных работ. Различают фундаменты свайные, монолитные и сборные, а также ленточные и сплошные (плитные).

Свайные фундаменты. В котлованах со слабыми грунтами применяют свайные фундаменты. В зависимости от назначения и высоты сооружения сваи в фундаментах могут быть расположены в 1—2 ряда или группироваться в кусты. Различные типы свай и схемы их погружений определяют последовательность геодезических разбивочных работ.

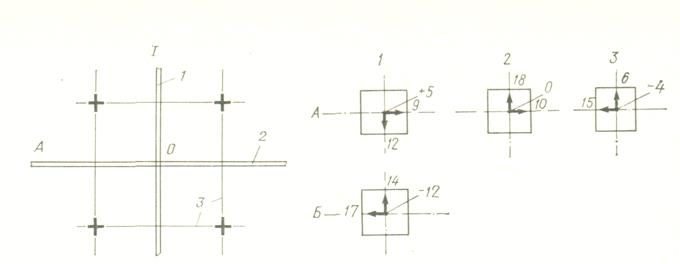

Рисунок 8- Схема разбивки куста Рисунок 9 — Исполнительная схема свай:

1,2 — основные рулетки; 3 — вспомогательная рулетка

На основе вынесенных и закрепленных в котловане основных осей выполняют детальную разбивку промежуточных осей и закрепляют их разреженной обноской. В дальнейшем точки пересечения натянутых по одноименным осям струн отвесом переносят на плоскость дна котлована и фиксируют кольями, забиваемыми в уровень с землей. На торцах кольев подписывают наименование осей. При однорядном расположении свай вдоль оси на дне котлована натягивают рулетку. При расположении свай на оси по проектным расстояниям между сваями забивают колья, которые и будут центрами свай. При расположении свай в два ряда по обе стороны от оси от натянутой рулетки на глаз восстанавливают перпендикуляры на проектных расстояниях и второй рулеткой или изготовленной по проектным размерам рейкой определяют места погружения свай.

В случае расположения свай кустами на дне котлована вначале намечают местоположения центров кустов. Дальнейшую разбивку ведут тремя рулетками, две из которых натягивают вдоль двух взаимно перпендикулярных осей через центр куста, а третьей определяют местоположение каждой сваи в кусте (рис. ).

Если кусты или ряды свай располагаются на большом расстоянии от разбивочных осей, то выполняют параллельный перенос осей для приближения или совмещения их с осями свай. Перед погружением на сваи наносят метровые метки, начиная от острия в направлении оголовка, а также проектную отметку глубины погружения сваи. Метку проектного погружения наносят красным цветом и подписывают цифрами, характеризующими глубину погружения.

Так как отказ наступает не у всех свай на одинаковой глубине, поэтому оголовки забитых свай находятся на разных отметках. После забивки свай на оголовки геометрическим ниве-

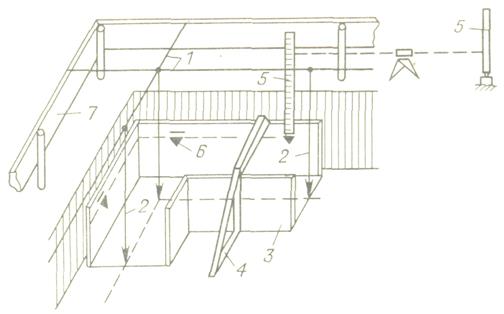

Рисунок 10 — Опалубка под фундаменты:

/ — струны; 2 — отвесы; 3 — щиты опалубки; 4 — крепления опалубки; 5 — рейки; 6-отметки верха бетонирования и контрольные отметки; 7 — обноска

лированием наносят проектную отметку срубки свай. После срубки ведут исполнительную съемку, определяя местоположение центра забитой сваи относительно осей здания. Для удобства съемки разбивочные оси, проходящие по центру свай (например, при однорядном их расположении), смещают параллельно самой себе и съемку ведут от смещенной оси. На исполнительном чертеже цифрами показывают величину смещения центра оголовка сваи от проектного положения, отклонение его фактической отметки от проектной, показывают направление смещения (рис. ). При расположении свай вне створов осей съемку ведут непосредственно от этих осей, причем измерения ведут или от центра оголовка сваи, или от граней сваи с последующим приведением расстояний к центру сваи. Допустимые отклонения свай квадратного, прямоугольного и круглого сечения от проектного положения в плане не должны превышать 0,2 стороны или диаметра сваи перпендикулярно к оси свайного поля и вдоль оси ряда — 0,3 d.

Монолитные фундаменты. Монолитные фундаменты устраивают по свайному основанию и непосредственно по дну котлована. Для их бетонирования необходима опалубка. Это — двойное ограждение из досок, внутренние размеры и форма которого соответствуют проектным размерам и форме фундамента.

Геодезические разбивочные работы при устройстве монолитных ленточных фундаментов заключаются в установке опалубки в проектное положение в плане и по высоте. Через точки закрепления основных и разбивочных осей на обноске натягивают струны, с которых до дна котлована опускают подвижные отвесы (рис. ). Относительно отвесов монтируют и закрепляют щиты опалубки в плане по всему периметру здания и вдоль разбивочных осей. Затем положение опалубки контролируют. Смещение осей опалубки от проектного положения не должно превышать 15 мм, уменьшение внутреннего размера в поперечном сечении не допускается, увеличение не должно превышать 5 мм. Вертикальность опалубки контролируется отвесом. Допустимые отклонения от вертикали не более 5 мм на 1 м высоты, но не более 20 мм на всю высоту опалубки.

Установка опалубки по высоте выполняется нивелиром. Причем, если есть возможность, то желательно верхний срез опалубки устанавливать непосредственно на проектную отметку верха фундамента. Если такая возможность отсутствует, то для последующего бетонирования на внутреннюю грань опалубки выносят отметки верха бетонирования и контрольные отметки, расположенные на 0,1 м выше отметки бетонирования. Контрольные отметки подписывают и располагают через 3—4 м по периметру и в углах опалубки. В точках верха бетонирования забивают гвозди и натягивают шнур, по которому укладывают бетон. Разметку для укладки арматуры выполняют от внутренних граней опалубки с точностью 20—30 мм относительно проектного положения.

Установку опалубки в плане также можно выполнять способом оптического визирования, а по высоте — от заранее установленных через 3—4 м по периметру маяков и рейки с уровнем.

После схватывания бетона опалубку снимают и выполняют исполнительную съемку, в процессе которой поверхность фундамента нивелируют в местах пересечения осей и по всей длине с шагом не более 3 м. Снова переносят оси на поверхность фундамента и измеряют отклонения оси фундамента от разбивочной оси. Полученные результаты исполнительной съемки наносят на схему. Фундаментом для возведения высотных зданий и сооружений служат фундаментные плиты или монолитные ростверки. Опалубку для их бетонирования устанавливают от струны, обозначающей ось, путем проектирования ее на дно котлована отвесами.

Аналогичные исполнительные съемки выполняются и при контроле фундаментов в виде перекрестных лент и ребристых плит. Ростверковые фундаменты и монолитные плиты измеряют только по внешнему габариту.

Исполнительная съемка должна выполняться с точностью 0,2 величины, допускаемой при монтаже (СНиП III—15—76, СНиП 3.01.03—84).

Источник

Геодезическое обслуживание монолитного строительства

Геодезическое обслуживание монолитного строительства сводится к обеспечению правильной геометрии всех несущих конструкций монолитного железобетонного каркаса зданий. Для этого всё строительство осуществляется в принятой системе координат, связанной со строительной сеткой проекта, и с пространственной привязкой на местности.

Особенностью монолитного строительства является сооружение всего здания, начиная от фундаментной плиты до верхних технических этажей, единым железобетонным монолитом. Технологический процесс его возведения состоит из непрерывных, последовательных действий:

- сооружения металлического арматурного каркаса;

- выставления и монтажа опалубки вокруг него;

- заливки бетонной смесью внутри опалубочного пространства.

По такой технологии формируются все вертикальные монолитные конструкции. В горизонтальных элементах строительных конструкций в виде балок усиления, плит перекрытия первые две технологические цепочки меняются местами. Сначала выставляются на проектную отметку горизонтальные плоскости опалубки и на них уже монтируются (вставляются в случаях с балками усиления) арматурные каркасы.

Весь процесс монолитного строительства можно разделить на две большие стадии:

- устройство фундаментной плиты после достижения проектной отметки ее основания по завершении выемки грунтов и выравнивания бетонной подготовкой;

- возведения надземной части здания.

Виды геодезических разбивочных работ на монолите

При ведении строительных и монтажных работ в монолитном строительстве геодезические работы можно разделить на определенные категории:

- основные работы для построения геодезической разбивочной основы строительства (внешней и внутренней);

- дополнительные работы для разбивок дополнительных установочных осей и линий;

- проверочные измерения геометрии установленных монтажных элементов опалубки ответственных конструкций;

- приемочный контроль готовых конструкций и выполнение исполнительных схем.

Основной работой геодезистов считается создание опорной (внешней) геодезической сети в заданной (принятой) системе координат, и разбивочной основы внутри здания, с периодическим перенесением ее на верхние этажи.

Дополнительными геодезическими работами можно считать все разбивки монтажных, вспомогательных осей конструкций и основных установочных осей для монтажа оборудования.

Проверочными работами с применением геодезического инструментария геодезисты занимаются при выставлении и монтаже ответственных конструкций опалубки, закладных деталей и других элементов.

Приемочный контроль несущих конструкций геодезистами осуществляется после снятие опалубки. В зависимости от самой конструкции проверкам подлежат горизонтальность и вертикальность плоскостей, плановые и высотные их смещения, отклонения размеров элементов. По результатам инструментального геодезического контроля выполняются исполнительные схемы.

Особенности разбивочных работ на железобетоне

Выполнение геодезических разбивок при монолитно-каркасном строительстве практически всегда выполняется на бетоне. Изначально после заливки бетонной подготовки (толщиной от 100 до 200 мм) под основание фундаментной плиты на ее верхней поверхности геодезистами производится разметка строительной сетки, осей и рядов. Это необходимо монтажникам и строителям для горизонтальной раскладки арматурных прутов, установления точного положения мест первых вертикальных выпусков арматуры под несущие конструкции и устройства всего металлического каркаса из стальной арматуры под фундамент. Пожалуй, только при монтаже верхней части арматурного каркаса фундаментной плиты геодезическая разбивка выполняется по верху металлических прутов с закреплением вязальной проволокой углов по контуру выпусков будущих колонн и стен. Все остальные разбивки и закрепление точек производится в бетонной поверхности на каждом новом этаже.

В соответствии с проектами геодезических работ и проектными чертежами планов этажей на каждой новой отметке закрепляются и используются:

- схема основной разбивочной сети в контурах здания;

- намеченные способы передачи высотных отметок и внутренней плановой сети на верхние уровни;

- методы и схемы детальных разбивочных работ.

Известно, что на точность разбивочных геодезических работ влияет много различных факторов. Здесь хотелось бы отметить отдельно один из них.

Но сначала предисловие. При начале строительно-монтажных работ на новом уровне (этаже) осуществляется выставление горизонтальной опалубки, так называемой палубы, из влагостойкой фанеры на деревянных ригелях, установленных на телескопических опорных стойках. С помощью нивелира контролируется проектное положение всей плоскости фанеры, с завышением его значений на 10-20 мм от влияния будущей нагрузки стальной конструкции. Сверху горизонтальной плоскости опалубки монтируется арматурный каркас плиты перекрытия и заливается бетоном. При первых признаках, что бетон взялся, то есть стал твердеть и набирать свою прочность на перекрытие начинаются геодезические разбивочные работы.

Выполняя закладку точек внутренней сети в бетоне дюбелями (другими марками), геодезисты добиваются требуемой точности при их выноске и забивке, зная заранее, какими значениями погрешностей они могут пренебречь. При завершении разбивочных работ, геодезистами обязательно выполняются контрольные измерения (ориентирование) на исходные точки плановой сети.

После выполнения основных работ геодезисты производят дополнительные разбивки монтажных осей (вдоль рядов вертикальных арматурных выпусков), которые служат для установки щитов опалубки под колонны, пилоны, стены. Как правило, геодезические работы начинаются с исходных точек внутренней разбивочной сети с проверочных измерений. Иногда на практике, такие контрольные линейные измерения не сходятся с принятыми исходными значениями, полученными при построении внутренней сети на этаже. Повторные измерения могут давать (и давали) новые значения, превышающие допустимые отклонения. Вроде ранее выполненные измерения делались правильно и качественно, то есть с требующейся точностью. Но отличия в значениях линейных измерений достигают неприличных значений в 10 мм. Возникал вопрос, на который не было ответа. Почему?

Что же случилось? Известно, что здания, в том числе и при каркасно-монолитном строительстве, имеют деление на отдельные части (блоки), начиная от фундаментной плиты, с температурными деформационными швами между ними со значениями 100-150 мм. Размеры таких блоков зданий при монолитном железобетоне устанавливаются в пределах от 30 до 50 метров. Все это сводится к тому, что бетон, как и железобетон, и стальная арматура имеют одинаковые значения коэффициента теплового расширения (0,000012). Понятно, что расширение плит перекрытия происходит от перепадов среднесуточных температур бетона под влиянием температур воздуха за сутки. Летом бетон достигает температуры 60 градусов и выше. Перепады температур в дневное и ночное время суток могут достигать 30-40 градусов. Зная все необходимые данные, можем вычислить величину расширения плиты перекрытия, например, длиной 40 м и средних перепадах среднесуточной температуры в 35 градусов. Получим:

ΔL=0,000012·40·35= 0,0168м

Таким образом, видно, что изменение всей длины плиты составляет около 17 мм. Если предположить, что длина базисной стороны внутренней геодезической сети составит, например, порядка 25 м, то изменение этого расстояния через определенное время может увеличиться на 10,5мм. Что соответственно отражается на точности выполнения геодезических разбивочных работ. Вот такие нюансы могут быть при закреплении точек обоснования на открытом железобетоне.

Еще одной особенностью монолитного строительства является высокая скорость возведения таких зданий и для геодезистов становится задачей успевать обеспечивать технологический комплекс всего строительного объекта геодезическим обслуживанием. При этом следует обращать внимание и на качество, как своей работы, так и строителей. Во время выполнять приемочный контроль завершенных строительных конструкций после снятий с них щитов опалубки и оформлять исполнительные схемы. Кроме правильной геометрии в соответствии с проектом важным аспектом является получение качественных, без местных изъян, поверхностей бетона. Правда на это уже влияет правильное снятие монтажниками инвентарной опалубки с забетонированных несущих конструкций, уход за ней и ее элементами.

Источник