Гибкие фундаменты. Методы их расчета

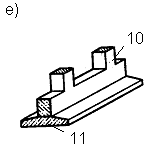

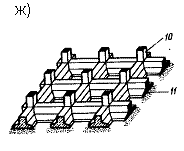

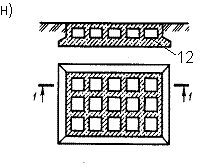

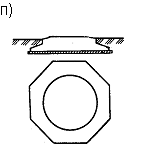

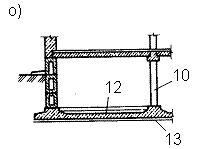

К гибким фундаментам относятся все ленточные железобетонные фундаменты, фундаменты из монолитного железобетона под отдельные опоры или группы опор (рис. 7 е), фундаменты из перекрестных лент (рис. 7 ж), коробчатые плиты (если необходимо воспринять очень большие изгибающие моменты, возникающие в сплошных плитах, например у фундаментов высотных зданий) (рис. 7 н), круглые (рис. 7 г) или кольцевые (рис. 7 п) в плане плиты, сплошные железобетонные плиты под колонны(рис. 7 р).

На усилия в конструкции гибкого фундамента влияет его жесткость, жесткость основания и жесткость надземных конструкций.

В зависимости от протяженности гибких фундаментов различают плоскую задачу, когда фундамент в каждом сечении по его длине имеет одинаковую форму деформации и пространственную задачу в двух случаях: 1. балка на упругом основании. 2. фундаментная плита на упругом основании.

Теория местных деформаций: реакция грунта основания в каждой точке подошвы фундамента (балки) прямо пропорциональна осадке этой точки, т.е. py=CzZ

Cz – коэффициент постели (упругого сжатия основания); Z – осадка в месте определения реакции грунта py.

Теория упругого пространства является другой крайней теорией расчета балок и плит на упругом основании. В этом случае фундаментная балка принимается лежащей на однородном упругом или линейно деформируемом бесконечном полупространстве.

Теория расчета балок на упругом (линейно деформируемом) слое грунта конечной толщины. Основной сложностью использования этой теории является установление толщины деформируемого слоя. Это можно сделать, руководствуясь способом определения расчетной мощности сжимаемой толщи при расчете осадки фундаментов методом ограниченной фундаментной толщи.

При предварительном подборе сечения балки на упругом основании обычно принимают равномерное или трапециевидное распределение давления по подошве.

Источник

10.4. Основные положения проектирования гибких фундаментов

Ленточные фундаменты большой длины, загруженные колоннами, расположенными на значительных расстояниях, балки на грунте, а также большинство плитных фундаментов относятся к гибким фундаментам.

В отличие от жестких фундаментов, собственные деформации которых ничтожно малы по сравнению с деформациями грунта, деформации гибких фундаментов соизмеримы с деформациями основания, в результате этого гибкий фундамент и его основание работают под нагрузкой совместно, образуя единую систему, а реактивное давление грунта изменяется по сложному закону, существенно отличающемуся от линейного. Определение этого давления из расчета совместного деформирования фундамента с основанием является основной задачей при проектировании гибких фундаментов. Задача довольно сложная, поскольку в общем случае реактивное давление на фундамент зависит от жесткости фундамента, его размеров и формы, характеристик деформируемое™ основания, величины, характера и расположения нагрузки. Сюда следует добавить и жесткость надземной части сооружения.

Подробно методы расчеты балок и плит на упругом основании изложены в курсах «Строительная механика» и «Железобетонные конструкции». Ниже будут рассмотрены основные положения этих расчетов, а также их особенности, связанные со спецификой работы грунтов как линейно деформируемых тел.

Расчет ленточных фундаментов. В задачу расчета гибкого ленточного фундамента входят определение реактивного давления грунта по подошве фундамента, вычисление внутренних усилий, действующих в фундаменте, установление размеров поперечного сечения фундамента и его необходимого армирования.

При расчете реактивного давления грунта гибкий ленточный

фундамент рассматривается как балка на упругом основании, изгибающаяся под действием приложенных к ней внешних нагрузок. Если пренебречь трением между подошвой фундаментной балки и грунтом основания, что идет в запас прочности, дифференциальное уравнение ее изгиба можно представить в виде

где EL— жесткость балки; z — прогиб балки в точке с координатой х; рх — реактивное давление в той же точке.

В дифференциальном уравнении (10.18) имеются две неизвестные функции: одна — уравнение изогнутой оси балки z=f(х), вторая — закон распределения реактивных давлений грунта рх=f(х), поэтому решение может быть получено лишь при условии составления второго уравнения, в котором будут связаны между собой осадки различных точек балки и реактивное давление грунта.

В зависимости от гипотезы, принятой для установления второго уравнения, различают два основных метода расчета балки, лежащей на упругом основании: метод местных упругих деформаций и метод упругого полупространства. Оба метода базируются на одноименных моделях грунтового основания, рассмотренных в § 5.2, там же определена и область их применения для практических инженерных расчетов.

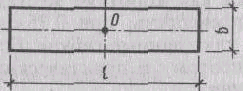

Уравнение (10.18) содержит жесткость фундамента Е1, что требует предварительного назначения размеров его сечения. Это делают исходя из схемы линейного распределения реактивных усилий, принимая равномерное или трапециевидное распределение давления по подошве. Поясним сказанное на примере.

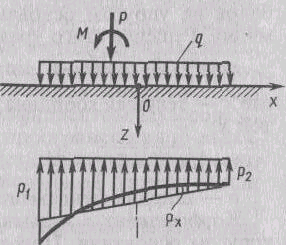

Рис. 10.21. Предварительный подбор сечения фундаментной балки

На рис. 10.21 показана фундаментная балка, загруженная системой сил, в результате чего по ее подошве действует реактивное давление грунта рх, изменяющееся по какому-то сложному закону. Заменяя криволинейную эпюру распределения реактивных давлений рх линейной трапециевидной, определяем краевые значения давления р1и р2 по формуле внецентренного сжатия (5.7), которая для рассматриваемого случая будет иметь вид

А — площадь подошвы фундаментной балки; МO — момент всех сил относительно центра тяжести подошвы фундаментной балки г

Определив краевые значения прямолинейной эпюры давлений P1 и Р2 загружаем ею рассматриваемую фундаментную балку, как внешней нагрузкой, и по правилам строительной механики строим эпюру изгибающих моментов Мх. Определив максимальное значение Мх, находим необходимый по условию прочности момент сопротивления балки WX, а уже по нему подбираем предварительное сечение фундаментной балки и устанавливаем ее жесткость Еl.

Расчет по методу местных упругих деформаций. Как указывалось в § 5.2, предпосылкой расчета гибких фундаментных балок по этому методу является гипотеза о том, что осадка в данной точке основания не зависит от осадки других точек и прямо пропорциональна давлению в этой точке (гипотеза Фусса — Винклера), что выражается зависимостью (5.3)

где СZ— коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом постели, ориентировочно равный: (0,3. 1). 10 4 кН/м3 при очень слабых грунтах, (1. 3).10 4 кН/м3 при слабых грунтах, (3. 8) • 10 кН/м при грунтах средней плотности; Z — осадка в точке определения реакции рх.

Подставляя эту зависимость в дифференциальное уравнение (10.18), получим

Eld 4 z/dx 4 = -СZZ,. (10.19)

Уравнение (10.19) известно как дифференциальное уравнение изгиба балок на упругом основании по методу местных упругих деформаций. Решение этого уравнения имеет вид

где х — текущая координата; z — прогиб балки в точке с координатой х;

=

Ь — ширина фундаментной балки.

Коэффициент а называют линейной характеристикой балки на упругом основании. При l 3 — как длинные гибкие. Естественно, что указанные границы условны поэтому в практических расчетах допустимы небольшие отклонения.

Постоянные интегрирования С1, С2. Сз и С4 определяются изначальных условий деформирования, которые зависят от категории гибкости балки. Так, одним из начальных условий деформирования для короткой жесткой балки, загруженной в центре сосредоточенной силой, будет постоянство деформации грунта вдоль всей ее длины (z=const), а в случае длинной гибкой балки при таком же загружении начальным условием деформирования будет отсутствие прогиба на ее концах (Z-1/2=Z+1/2=0).

Беря последовательно производные от выражения (10.20), определяют необходимые для конструирования фундаментной балки значения изгибающих моментов Мx и поперечных сил QX в различных ее сечениях. Если уточненные по известным значениям Мx и QX размеры сечения балки значительно меняют ее жесткость, то расчет повторяется.

Модель местных упругих деформаций рекомендуется применять для расчета гибких фундаментных балок, работающих в условиях плоской задачи на сильно сжимаемых грунтах (Е 2 ) — коэффициент жесткости основания, кПа; R — расстояние от точки приложения силы Р до точки, в которой определена осадка ZX , м.

При определении осадок поверхности основания от действия равномерно распределенных нагрузок уравнения (10.21) и (10.22) интегрируются по площади загружения.

Решая дифференциальное уравнение изогнутой оси балки (10.18) совместно с одним из уравнений (10.21) или (10.22), находят реактивный отпор грунта по подошве гибкого фундамента, изгибающие моменты и поперечные силы, действующие в его сечениях.

Практические расчеты ведутся чаще всего с использованием готовых таблиц, которые составлены для фундаментных балок различной относительной гибкости, при различном характере и размещении нагрузок.

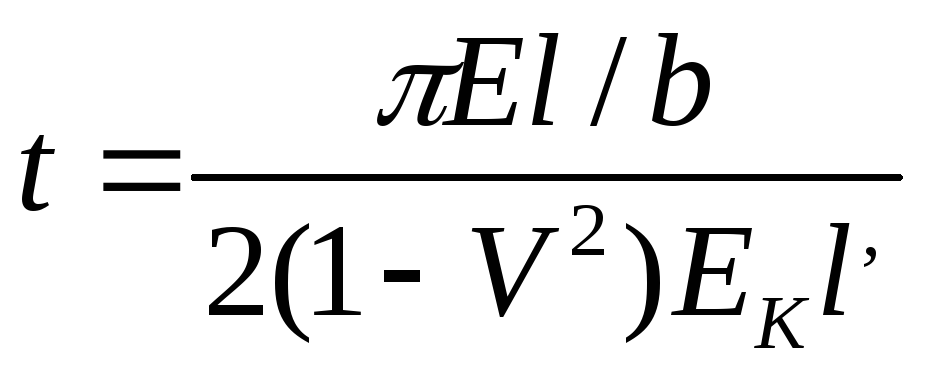

Относительная гибкость фундаментной балки, работающей в условиях плоской задачи, характеризуется показателем гибкости t, определяемым по формуле (5.1):

Если фундаментная балка работает в условиях пространственной задачи, показатель гибкости определяется по формуле

где Е — модуль деформации грунта, кПа; v — коэффициент Пуассона грунта; Еk— модуль упругости материала балки, кПа; l, b — полудлина и полуширина фундаментной балки, м; h — высота балки, м.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Лекция 21. Проектирование гибких фундаментов

Проектирование гибких фундаментов

При расчете жестких фундаментов была принята линейная зависимость распределений напряжений под подошвой фундамента. При расчете фундаментов конечной жесткости (гибких фундаментов — балок и плит) условная линейная эпюра распределения напряжений под подошвой гибкого фундамента не приемлема.

Поэтому необходимо решать задачу совместной работы фундаментной конструкции и сжимаемого основания.

Какие же фундаменты считать гибкими?

Гибкие фундаменты — это те, деформации изгиба которых того же порядка, что и осадки этого же фундамента

∆ S(см) ≈ f(см); ∆ S – осадка фундамента (деформация основания)

f – деформация изгиба фундамента

Таким образом, при расчете гибких фундаментов необходимо одновременно учитывать и деформации фундамента и его осадки.

конструкция грунт

При расчете ленточных фундаментов, загруженных неравномерно сосредоточенными силами — необходимо учитывать изгиб в продольном направлении.

Вследствие изгиба фундамента конечной жесткости давление на грунт увеличивается в местах передачи фундаменту сосредоточенных сил и уменьшается в промежутках между этими силами.

Единого метода расчета гибких фундаментов нет, а существует несколько способов.

Критерий, определяющий состояние фундамента

h 10 — жёсткая балка (метод Горбунова-Посадова)

Г>10 — гибкая балка

Часто при расчете гибких фундаментов (особенно если жесткость балки применима)- переходят к решению задач по методу (Исследование приемов строительной механики для решения статически неопределимых систем).

Метод Жемочника для расчета фундаментных балок

на упругом основании.

1. Действительная криволинейная эпюра

распределения давлений под подошвой

балки заменяется ступенчатой

Распределение давлений на ширине балки

также принимаются равномерным.

2. Между балкой и сжимаемым основанием предполагаются жесткие шарниры опирающиеся стержни, воспринимающие усилия от балки и равномерно распределяющие это усилие на основание.

4. Условие совместимости работы балки и основания и удовлетворяются равенством прогиба балки и осадки основания в месте закрепления опорного стержня yi=Si.

|

|

|

Задача решается смешанным методом.

Решив систему уравнений и найдя Xi, определяют величины реактивных давлений Рi, соответствующих ширине принятых участков ступенчатой эпюры (см. допущение № 1):

|

Затем с использованием метода сечений строят эпюры изгибающих моментов M, а по ним окончательно определяют сечение балки и ее армирование

Источник