- Какой глубины должен быть фундамент

- Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

- Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

- Исследуем геологию своими руками

- Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

- Глубина промерзания грунтов

- На какую глубину копать фундамент

- Мелкозаглубленный фундамент

- Как работает мелкозаглубленный фундамент

- Глубина свай под дом: как правильно выбрать

- Условия строительства

- Виды и характеристики почвы

- Расположение грунтовых вод

- Определение длины свай

- Размеры свай разного вида

- Винтовые

- Буронабивные

- Забивные

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения.

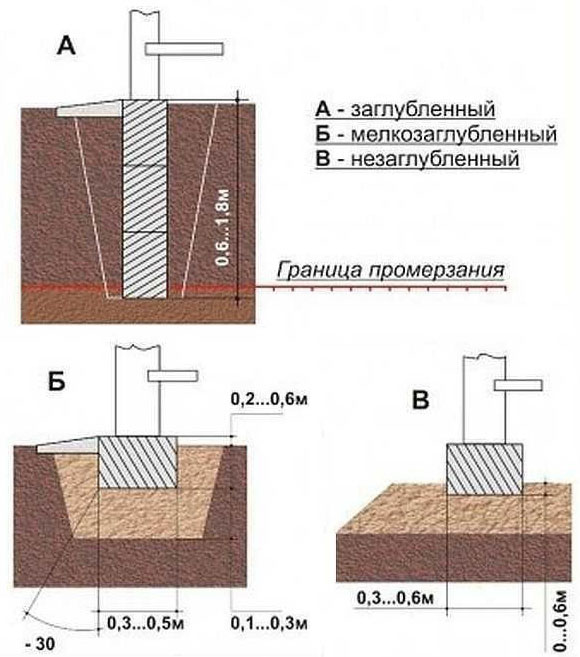

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Бывают они двух видов:

- глубокого заложения;

- мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.

- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).

- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.

- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.

- Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.

- Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

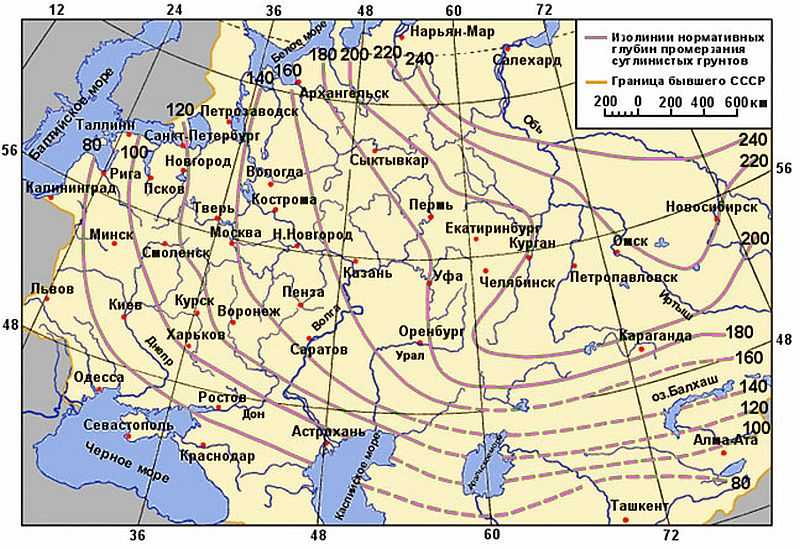

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

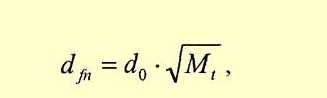

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;

- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;

- для сыпучих песков 0,28;

- для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.

Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:

Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;

Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.

- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.

- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.

- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

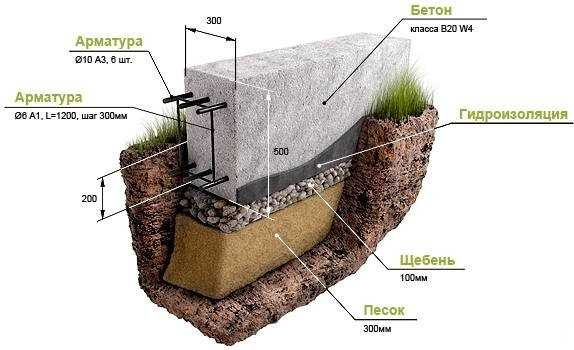

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.

Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.

У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.

Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

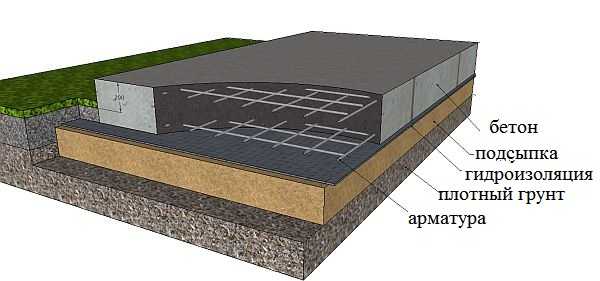

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.

А для этого нужен правильный расчет.

Источник

Глубина свай под дом: как правильно выбрать

Чтобы построить надежный фундамент для дома или хозяйственных помещений, необходимо правильно определить глубину его залегания. Для свайного основания потребуется рассчитать длину опор.

Условия строительства

Глубина заложения сваи фундамента определяется на основе данных гидрогеологических изысканий, проводимых на месте возведения объекта. При этом учитывают такие факторы, как:

- физико-механические свойства грунта и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации дома;

- расположение подземных вод;

- максимально вероятный уровень осадков в течение весны и осени;

- склонность почвы к вспучиванию в зимний период;

- глубина промерзания.

Помимо гидрогеологических характеристик участка при расчете уровня залегания свайного основания имеют значение архитектурные и конструктивные особенности сооружаемых объектов. монтаж свай Монтаж свай

Среди них можно выделить:

- вид здания, количество этажей и наличие подвальных помещений;

- уровень залегания несущих конструкций окружающих строений;

- величина и характер предполагаемых нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент после введения объекта в эксплуатацию;

- расположение инженерных коммуникаций.

После проведения анализа гидрогеологических и инженерно-архитектурных условий строительства выбирают тип и материал свай, определаются с их конструкцией и рассчитывают диаметр сечения, количество и длину.

Виды и характеристики почвы

Поскольку свойства грунта оказывают существенное влияние на выбор технологии строительства зданий, то при закладке свайного фундамента обращают внимание на прочность почвы и ее устойчивость к сжиманию. При возведении дома или хозяйственных сооружений можно воспользоваться традиционными технологическими картами, разработанными для определенной местности. Однако стоит учитывать, что они актуальны для объектов промышленного и гражданского строительства. Более точные данные получают, исследуя почву непосредственно на площадке.

Еще одной характеристикой грунта является глубина промерзания, которая влияет на уровень закладки основания. Она зависит от месторасположения строительства, вида почвы на участке и теплотехнических параметров дома. Если возводимое здание предполагается отапливать, то уровень промерзания грунта снижается на 20-30 %. При строительстве холодных ангаров и других аналогичных сооружений он увеличивается примерно на 10 %.

Ошибки в определении основных параметров грунта и возможное его проседание могут стать причиной деформации основания дома, появления трещин на поверхности и повреждения несущих конструкций.

Расположение грунтовых вод

Не менее важным параметром наряду со свойствами почвы на строительной площадке является уровень грунтовых вод. расположение грунтовых вод Расположение грунтовых вод

Если он расположен достаточно низко относительно основания, то глубина его заложения определяется с учетом вида и характеристик грунта. При высоком уровне подземных вод все расчеты проводятся на основе данных о промерзании почвы. Кроме того, следует обращать внимание на динамику содержания влаги в почве.

При непостоянном уровне грунтовых вод, который повышается во время обильных осадков целесообразно сооружение специальных кювет на территории расположения объекта. Они предотвращают негативное воздействие влаги на фундамент и служат для отвода ее излишков. Снизить высокий уровень грунтовых вод, который сохраняет стабильные показатели в течение года, помогут дренажные системы или их комплекс.

В качестве дополнительной защиты от влаги нужно предусмотреть гидроизоляцию несущей конструкции.

Определение длины свай

Согласно положениям СНиП 2.02.03-85 и его актуализированной версии СП 24.133300.2011 выбор длины свай осуществляется в соответствии с параметрами грунта на строительной площадке и уровнем расположения подошвы ростверка. При этом нужно учитывать имеющееся в наличии оборудование и технологические возможности возведения фундамента.

Нижние концы свай должны быть заглублены в прочном грунте не менее, чем на 0,5-1 м. Точные данные зависят от характеристик почвы и показателей ее текучести. При возведении оснований для производственных помещений с недорогим оборудованием, складов с малоценным сырьем, деревянных построек и других зданий III класса допустимо опирать сваи на пылевато-глинистые и песчаные грунты.

Длина сваи соответствует расстоянию от подошвы ростверка до твердого грунта с поправкой на особенности рельефа участка и величину предельно допустимой осадки. Ее минимальная величина составляет:

- для сейсмически активных районов — 4 м;

- на территориях с насыщенными влагой песками — 8 м.

В остальных случаях минимальная длина определяется видом свай для основания зданий и сооружений. Корректировку проектных данных проводят с помощью пробной забивки, а также статистических и динамических методов испытания.

Размеры свай разного вида

Помимо геологических условий и конструктивных особенностей возводимых зданий глубина заложения свайного основания зависит и от типа опор.

Винтовые

Для определения параметров опор оснований под легкие постройки небольших размеров иногда достаточно поверхностного анализа на участке. Если в самом низком месте строительной площадки на глубине до 50 см встречается глинистый или песчаный грунт повышенной плотности, то длина винтовых свай должна быть не менее 2 м. В других условиях производят расчет, учитывая уровень промерзания почвы.

К примеру, для строительства различных объектов в Подмосковье чаще всего используют винтовые сваи длиной 2-3 м. Конструктивные элементы небольшого диаметра востребованы при возведении заборов и беседок, а аналогичные изделия значительного сечения применяют для сооружения частного дома в несколько этажей.

Буронабивные

Они заливаются в предварительно подготовленные скважины, количество и расположение которых определяется проектом здания и технической документацией. Глубина бурения зависит от вида опор, которые могут быть без уширения, с корневидным основанием или уширенной пятой. При выборе конструкции определенного вида учитывают характеристики почвы и воздействующие на фундамент нагрузки.

Длина буронабивной сваи в грунте должна составлять не менее 3 м от подошвы ростверка или поверхности земли. Если используют конструкции без уширения, то их заглубляют в опорный пласт минимум на 1 м. Погружение опор в связный грунт с уширенной пятой не может быть менее 2 м или величины ее диаметра. Если строительство проводится на участках с погребенным слоем торфа, то конец свай располагают на 2 м ниже. Диаметр стволов буронабивных опор определяется их длиной и высотой дома, и составляет: для конструкций до 10 м — 400 мм; для сооружений до 15 м — 500 мм. Прочность свай размером от 15 до 30 м обеспечивается за счет стволов диаметром 600 мм.

Забивные

В зависимости от вида используемых материалов забивные сваи бывают деревянными, металлическими или железобетонными. Конструкции из дерева или металла перед погружением обрабатывают защитными составами. Посмотрите видео, как монтируют забивные сваи.

Минимальная длина железобетонных опор не превышает: для полых — 4 м; для сплошных — 3 м. Стандартный размер может составлять от 3 до 16 м. Если глубина установки железобетонных опор предполагает значительное расстояние от поверхности до точки опоры, то используют составные сваи и комбинированный способ монтажа.

Источник