Уничтоженный веками город концентрических кругов: архитектурное чудо первого Багдада

Багдад является столицей Ирака, но хотя эта страна появилась только в 1958 году, город Багдад был основан около 1200 лет назад аббасидами. Они строили его как круглый город, и в то время Багдад считался архитектурным чудом. Однако вскоре он был окружен поселением, созданным на противоположной стороне реки, которое превратилось в центр города и остается таковым по сей день. Круглый город Багдад начал медленно разваливаться после нападения монголов, и последние следы этого древнего построения были разрушены в девятнадцатом веке.

Революция

Согласно археологическим данным, до завоевания Месопотамии арабами в 637 году на месте Багдада селились самые разные народы. Но ни одного крупного поселения до основания круглого города там не появлялось. В 750 году началась революция аббасидов, которая успешно свергла правящий Омейядский халифат. В последующее десятилетие аббасиды правили из Куфы, города к югу от Багдада, который был основан Умаром ибн аль-Хаттабом, вторым из халифов Рашидун.

Новая столица

В 762 году второй халиф аббасидов, аль-Мансур, решил основать новую столицу для Халифата. Это был тщательно спланированный проект, начиная с выбора места и заканчивая строительством города, и, похоже, Аль-Мансур активно участвовал в этом начинании. Например, зарегистрировано, что халиф плыл вверх и вниз по реке Тигр, чтобы найти подходящее место для своей новой столицы.

В конце концов аль-Мансур выбрал участок на западном побережье, недалеко от Саратовского канала, сети водных путей, которые соединяли Тигр с Евфратом. Поскольку канал был достаточно глубоким, чтобы вместить коммерческое движение кораблей, аль-Мансур предвидел, что его новая столица будет идеально расположена для эксплуатации как Тигра, так и Евфрата .

Проектирование

Как только место было выбрано, аль-Мансур приступил к разработке дизайна. Многие доказанные факты подтверждают, что он самостоятельно проектировал город. Халиф решил сделать его круглым. Существует несколько предположений, почему он пришел к такой планировке. Некоторые ученые считают, что аль-Мансур был вдохновлен центрально-азиатскими идеями о городском планировании. Другие предполагают, что это заслуга геометрических трудов греческого математика Евклида (которым восхищался халиф). И, конечно же, существует мнение, что дизайн города имеет какое-то символическое значение. В любом случае для строительства круглой стены требовалось меньше ресурсов, и она была лучшей структурой для оборонительных целей.

Стены

Внутри массивно укрепленных двойных наружных стен имелось еще два дополнительных слоя стен. Получается, что город состоял из трех концентрических кругов. Грандиозность стен описывает Аль-Хатиб аль-Багдади, мусульманский ученый, который жил в 11-м веке. Он говорил, что каждая стена состояла из 162 000 кирпичей для первой трети ее высоты, 150 000 — для второй трети и 140 000 — для последней трети. Кроме того, Аль-Багдади отмечал, что внешняя стена имела высоту 24 метра (80 футов), была увенчана зубчатыми наконечниками и окружена бастионами.

Что внутри

Город был разделен на кварталы четырьмя прямыми дорогами. Они расходились от центра к четырем воротам во внешних стенах и далее шли к различным частям Аббасидского Халифата. В центре города стояли мечеть и Дворец золотых ворот халифа. Именно в этом кругу позже были построены дворцы королевской семьи, казармы для конной охраны, королевские кухни и дома для чиновников и слуг халифа. Два внешних круга были заняты жилыми и торговыми зданиями.

Как только проект был закончен, аль-Мансур попросил рабочих расчертить планировку города на земле при помощи золы. Проверив работу и полностью удовлетворившись, халиф выразил свое одобрение, после чего приказал поместить шарики из хлопка, пропитанные нафтой, вдоль контура города, а после зажечь их. Строительство началось 30 июля 762 года. Эта дата была выбрана не просто так. Дело в том, что королевские астрологи выбрали ее наиболее благоприятной для начала постройки. Работы по созданию круглого города были закончены четыре года спустя, в 766 году.

Круглый город завершен и назван

Аль-Мансур назвал свой недавно построенный город Мадинат аль-Салам (что означает «Город мира»). Вскоре после окончания строительства на восточном берегу Тигра было создано дополнительное поселение, известное как Муаскер аль-Махди. И хотя у круглого города было множество преимуществ, одним из его основных недостатков было ограниченное пространство. Эта проблема усугублялась тем фактом, что теперь Мадинат аль-Салам превратился в сердце Аббасидского Халифата, и многие люди приезжали туда, чтобы остаться в нем навсегда. Таким образом, создание второго города являлось необходимостью. Кроме того, в 773 году аль-Мансур перенес все рынки за пределы городских стен, в район аль-Карха.

Потеря статуса

Мадинат аль-Салам недолго сохранял свой величественный статус. Между 836 и 892 годами столица Аббасидского Халифата была перенесена в Самарру из-за проблем с турецкими войсками в Багдаде. Когда халиф аль-Мансур вернулся, он решил не оставаться в Мадинат ас-Саламе и поселился на восточной стороне реки.

В последующие века круглый город еще продолжал активно населяться. В 1258 году Багдад пал перед монголами, и Аббасидский Халифат подошел к концу, хотя часть людей еще продолжали служить халифам в Каире при мамлюках. Поскольку аббасиды больше не контролировали Багдад, город, включая Мадинат ас-Салам, постепенно пришел в упадок. Наконец, в начале 1870-х годов Мидхат-паша, реформатор и османский губернатор, стер с лица земли последние следы Мадинат ас-Салама.

Что есть сейчас

Багдад — это поселение с непростой и интересной судьбой. Конечно, от древнего города сейчас уже практически ничего не осталось. Но познакомиться с историей столицы можно, обратив внимание на сохранившиеся архитектурные памятники. Чаще всего это мечети, которые были сооружены в разные эпохи.

Самая известная среди них – Золотая мечеть Мусы аль-Кадима с мавзолеем. Она находится в центре Багдада, в старом городе. За его пределами также имеются красивые постройки: мечеть Эль-Кадимайн, Бунние и Рамадан, Аль-Рахман, Умм-аль-Махар и другие. Еще в столице есть множество мавзолеев, в которых захоронены деятели религии и правители.

Информация о городе и его происхождении гласит, что в Багдаде часто создавали общины жители соседних стран, в том числе и армяне. Поэтому здесь наряду с мусульманской верой можно встретить и христианские сооружения. К таковым относится католический храм Сен-Томас и церковь Святой Девы Марии.

Современность

Современный Багдад — очень оригинальный, своеобразный и нестандартный город. Столица Ирака в наши дни – это поселение с большим количеством ровных узких улочек, которые окружены со всех сторон невысокими домами из глины. Характерной чертой города считаются шумные рынки. Попав на них, можно приобрести абсолютно любой товар.

Как и все мировые столицы, Багдад может похвастаться шикарными резиденциями, в которых жили известные политические деятели. Сюда относится и знаменитый дворец Саддама Хусейна Ар-Рихаб. Сейчас его может посетить любой человек с экскурсией. К слову, в городе имеется еще несколько дворцов, принадлежавших этому правителю. Они разбросаны по разным районам.

Не менее шикарными являются здания правительства страны и Парламента. Также в столице иракского государства имеется большое количество музеев. Сюда относятся археологический, военный, современного искусства, древних арабских артефактов и этнологический музеи.

Источник

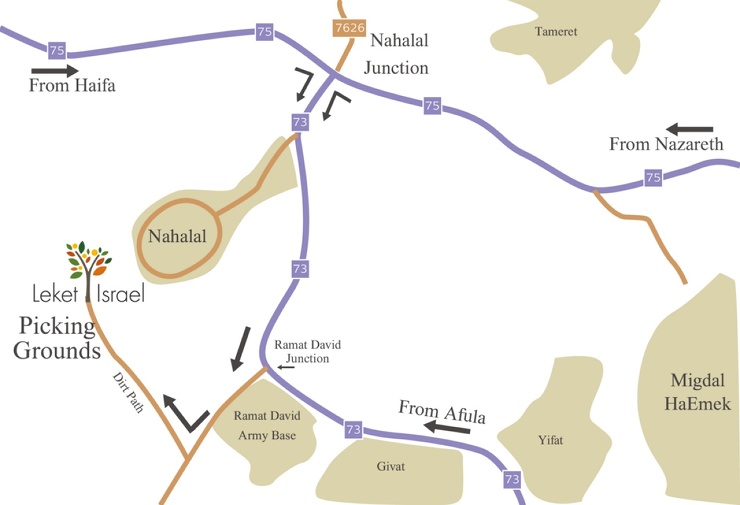

Круглые города: Нахалаль ❘ Nahalal ❘ фото (видео)

Нахалаль – мошав в северной части Израиля, площадь территории составляет 8,500 дунамов, относится к региональному консульству Эмек Израэль и является первым мошавом рабочих. Мошав основан в 1921 году участниками Второй и Третей Алии, иммигрировавшими из Восточной Европы, на территории, выделенной Еврейским Национальным Фондом. Небольшие ручейки, пролегающие по всей территории мошава, способствовали привлечению коамаров, вызывающих малярию. Поэтому изначально для жизни были заселены только холмистые части территории, и лишь позже жители освоили равнинную местность.

Архитектором поселения был Ричард Кауфман, чья концепция строительства основывается на концентрических окружностях, включающих административные и общественные здания, до 1948 года, в соответствии с данной концепцией была построена большая часть мошавов.

По ночам температура здесь опускается до нуля градусов, из-за чего Нахалаль в шутку называют израильской Сибирью.

МОША́В (מוֹשָׁב, буквально `поселение`), кооперативное сельскохозяйственное поселение в Эрец-Исраэль и в Государстве Израиль, сочетающее элементы коллективного и частного хозяйства. Различаются две основные формы таких поселений — мошав овдим (`поселение трудящихся`) и мошав шиттуфи (`коллективное поселение`). Между ними и киббуцом есть следующие различия в степени кооперации:

Идея мошава возникла во время Первой мировой войны как практическое решение проблемы такой формы поселения, которая служила бы не только выражением национальных и социальных чаяний (как в киббуце), но также обеспечивала бы возможность развития частной инициативы и индивидуального ведения хозяйства. Идея мошава обсуждалась в ряде статей, появившихся в эти годы в периодических изданиях, и была наиболее четко сформулирована Э. Иоффе в брошюре «Создание поселений трудящихся» (1918). Основными принципами мошава выдвигались: национальная собственность на землю, самостоятельная обработка земли (отказ от наемного труда), взаимопомощь, кооперативная система снабжения и сбыта, семейное хозяйство как первичная социально-экономическая ячейка.

Первоначально экономика мошава основывалась на смешанном типе сельского хозяйства, который обеспечивал потребности членов поселения, уменьшал ущерб в случае неурожая или изменения спроса и т. п., а также позволял более равномерно распределять сельскохозяйственные работы в течение всего года, что было особенно важно, учитывая принципиальный отказ от использования сезонных наемных работников.

Первый мошав — Нахалал — был основан в сентябре 1921 г. в северной части Изреельской долины выходцами из квуцы (киббуца) Киннерет во главе с Э. Иоффе; в декабре того же года в восточной части долины был основан второй мошав — Кфар-Иехезкель. В течение десятилетия возникли еще восемь поселений типа мошава, в основном — в Изреельской долине. В начале 1930-х гг. мошавное движение получило новый толчок с развитием поселений в долине Хефер. В ответ на арабские беспорядки 1936–39 гг. по всей стране были основаны многочисленные мошавы по методу «стена и башня» (см. Хома у-мигдал). В эти же годы возникла новая форма мошава — мошав шиттуфи, сочетавшая черты мошава и киббуца. Мошав шиттуфи характеризуется коллективной собственностью на средства производства и коллективным производством, подобно тому, как это имеет место в киббуце, однако каждая семья индивидуально ведет домашнее хозяйство, как в мошаве.

Первые два поселения этого типа — Кфар-Хиттим (в нижней Галилее) и Моледет (в районе Гилбоа) — были основаны в 1936–37 гг. В конце Второй мировой войны демобилизованные солдаты Еврейской бригады и других еврейских подразделений британской армии основали ряд мошавов, в том числе типа мошав шиттуфи. К моменту провозглашения Государства Израиль в стране насчитывалось 58 мошавов.

Мошав, с его семейной структурой ведения хозяйства, был наиболее подходящей формой сельскохозяйственных поселений для новых репатриантов, прибывших в Израиль в первые годы после создания государства, учитывая их демографические характеристики (в первую очередь — многодетность семей) и социальные навыки. В 1949–56 гг. в стране возникло около 200 новых мошавов, созданных при активной помощи ветеранов мошавного движения.

Земля мошава, как и земля киббуца, — национальная собственность и принадлежит Еврейскому национальному фонду, у которого арендуется членами мошава, получающими равные участки. Таким образом, все члены поселения имеют одинаковые начальные условия. Со временем, однако, между членами мошава возникает некоторое неравенство, возрастание которого сдерживается принципом взаимопомощи — одним из основных принципов мошавного поселения. Кооперация в основном действует в сфере снабжения и сбыта продукции (соответственно через посредство Ха-Машбир ха-меркази и «Тнувы»; см. Кооперативное движение); другая развитая общественная сфера в мошаве — социальные услуги. Высшим органом мошава служит общее собрание членов, избирающее постоянный исполнительный орган — секретариат мошава.

Введение государственного страхования сельских хозяйств от неурожая, совершенствование агротехнических методов и повышение уровня механизации повлекли за собой переход мошава от многоотраслевого к специализированному типу хозяйства, сообразующемуся с климатическими и почвенными условиями и размерами угодий. В мошаве сложились несколько основных отраслевых форм хозяйства: молочное (около 30 дойных коров при средней площади угодья на семью 3–3,5 га); цитрусовое (преимущественно в районе Шфелы; при средней площади угодья 3 га две трети отведены под цитрусовые плантации); полеводческое (преимущественно в районе Лахиша и северного Негева, где размеры угодья — 4,5–5 га; главным образом технические культуры и овощеводство); птицеводческое (главным образом в горных районах, где пригодные для сельскохозяйственной обработки площади на семью обычно не превышают 1 га); тепличное (быстро развивается с начала 1970-х гг. по всей стране, обычная площадь теплиц — 0,3 га на семью; остальные площади отводятся под нетрудоемкие культуры, а в Араве и долине Иордана — под субтропические культуры).

Мошавное движение Тну‘ат ха-мошавим было создано в середине 1930-х гг. для решения проблем существующих поселений и создания новых. Для оказания соответствующих услуг движение создало ряд экономических, финансовых и других учреждений, а также региональные объединения по снабжению и сбыту (в состав которых обычно входят 30–50 мошавов), располагающие собственными предприятиями (часть — в совладении с местными советами) по первичной обработке продукции мошавов (скотобойни, холодильники, консервные фабрики, сортировочные и упаковочные центры и т. п.). При мошавном движении действуют также учреждения и отделы образования, культуры, арбитража, сельскохозяйственного инструктажа, абсорбции и другие.

В движении доминирующая роль принадлежит Израильской партии труда. Это самое крупное мошавное движение, объединяющее 250 мошавов (из общего числа 458; данные на начало 1987 г.). Другие мошавные движения: Ха-По‘эл ха-мизрахи, примыкающее к Национальной религиозной партии (79 мошавов); Ха-Ихуд ха-хаклаи (самостоятельное сельскохозяйственное объединение: 51 мошав); Ха-‘Овед ха-циони при Независимой либеральной партии (см. Либеральная партия; 26 мошавов); мошавы примыкающие к движениям Херут (18 мошавов) и По‘алей Агуддат Исраэль (десять мошавов); Хит’ахадут ха-иккарим бе-Исраэль (Объединение земледельцев Израиля; семь мошавов); Амана (4 мошава). Остальные мошавы либо не входят в движения, либо (некоторые типа мошав шиттуфи) входят в Ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет (Объединенное киббуцное движение), примыкающее к Израильской партии труда.

Кризис перепроизводства, первые признаки которого стали проявляться в израильском сельском хозяйстве в конце 1960-х гг., затронул и мошавный сектор, который не сумел своевременно осуществить структурные реформы, необходимые для реализации технологического, природно-климатического и общественно-экономического преимущества израильского сельского хозяйства. Следствием этого было замедление в 1970-х гг. развития мошавного сектора и постановка острого во многих странах Запада вопроса о рентабельности семейного хозяйства в современных условиях и о необходимости перехода к более крупным производственным формам. На протяжении 1970-х гг. мошавный сектор уступил первенство киббуцному сектору, сумевшему более эффективно приспособиться к новым экономическим условиям: удельный вес мошавного сектора сократился с 41% в 1971 г. до 38,5% в 1981 г., в то время как удельный вес киббуцного сектора возрос с 34,5% до 39%.

В начале 1988 г. в мошавном секторе насчитывалось 27 тыс. хозяйств. Из них 11,6 тыс. хозяйств (42%) обеспечивали хозяевам полную занятость при удовлетворительном уровне доходов; в приблизительно 10 тыс. хозяйств (37%) существует скрытая безработица — работа в хозяйстве не требует всего рабочего времени хозяев и не обеспечивает необходимый уровень доходов (главным образом в птицеводческих мошавах в горных районах), что вынуждает мошавников искать дополнительный заработок на стороне; 4,1 тыс. хозяйств (15%) бездействуют, и их хозяева работают вне мошава; владельцы 1,6 тыс. хозяйств (6%) не работают вообще (пенсионеры, инвалиды и т. п.).

В 1980-х гг. в мошавах происходила смена поколений (в старых мошавах — третье, а в мошавах, основанных в 1950-х гг., — второе поколение); этот процесс, повлекший за собой ряд социально-экономических проблем, в частности, невозможность раздела хозяйства между несколькими наследниками, заставил часть молодежи искать работу на стороне и даже покидать мошав, а попытки старшего поколения отсрочить решение о передаче хозяйства наследникам отрицательно сказывалось на развитии производства.

Кризис перепроизводства был усугублен в мошавном секторе искусственно поддерживавшимся высоким уровнем потребления за счет кредита под высокие проценты; такая политика оправдывала себя в условиях высокой инфляции начала 1980-х гг., однако с резким спадом инфляции в 1985 г. мошавы оказались обременены высокими реальными процентами (банковский процент после вычета процента инфляции) на полученные ссуды; в 1986 г. эти проценты составили 34, а с 1987 г. — 37 % в год.

В 1986 г. мошавы (80% мошавного сектора) заявили о своей необходимости покрыть долг, достигший 837 млн. долларов банкам (в среднем 2,5 млн. долларов на один мошав или около 40 тыс. долларов на семейное хозяйство). В январе 1988 г. между правительством, Еврейским агентством и банками было подписано соглашение об оказании помощи мошавам: выплата части долга (850 млн. новых шекелей) была отсрочена на 15 лет под 6,7% в год, а часть долга (425 млн. новых шекелей) была аннулирована (в том числе банки отказались от суммы в 160 млн. новых шекелей, поставщики — 85 млн., поселенческий отдел Еврейского агентства — 60 млн., Еврейское агентство — 100 млн.).

Экономический кризис сопровождался общественно-идеологическим кризисом. Уже начиная с 1960-х гг. получили распространение явления, противоречащие идеологическим принципам мошава, — наемный труд, ослабление взаимопомощи и даже отказ от уплаты взносов на текущие расходы мошава. В связи с этим встал вопрос о принятии специального «Закона о коллективных объединениях», известного как «Закон о мошавах», — с целью законодательного оформления идеологических принципов мошавов. Противники закона указывали, что он содержит в себе угрозу индивидуалистическому облику мошава; дискуссия приняла вскоре партийно-политическую окраску, причем Ликкуд занял позицию против принятия подобного закона, что практически сняло вопрос с повестки дня.

Нахалаль — источник вдохновения выдающегося израильского прозаика Меира Шалева. Пару лет назад Шалев был признан самым любимым в стране литератором.

Меир Шалев родился в поселке Нахалаль в 1948 году в семье интеллектуалов российского происхождения. Его отец, Ицхак Шалев, был известным поэтом и ученым-лингвистом, членом Иерусалимской Академии языка иврит, мать Меира преподавала литературу в местной школе. В доме супругов Шалев часто собирались друзья, читали стихи, устраивали спонтанные литературные диспуты.

«Как только я научился писать, стал частью этого мира», — вспоминал Меир Шалев.

Выпускник факультета психологии Еврейского университета, Шалев работал на радио и телевидении, публиковался в газетах, но полностью отдаться литературному творчеству решился только в возрасте 38 лет. Весной 1988 года вышел в свет его «Русский роман», разошедшийся беспрецедентными для Израиля тиражами.

Тема России — одна из ведущих в творчестве Шалева. Обращение к ней, по словам самого писателя, было естественным: его детство прошло в Нахалале, основанном представителями «второй алии», костяк которой составляли выходцы из России. В отчем доме царила атмосфера ностальгических воспоминаний. Среди первых поселенцев Нахалаля были дед и бабка Меира, так что «Русский роман» представляет собой повествование о жизни российских евреев в Палестине начала ХХ века.

Источник