Подготовка оснований под фундамент

В этом разделе рассказывается именно о подготовке основания, а не о подготовке самой строительной площадки.

Подготовка основания – это та часть работы, которая относится к подготовке грунта быть основанием под будущим фундаментом.

Подготовка основания – первый этап строительных работ, который может включать комплекс мероприятий, зависящий от вида и состояния грунта.

Подготовка основания для индивидуальных застройщиков сводится, как правило, к осушению участка (если требуется). Все остальные мероприятия по улучшению свойств грунта-основания, приведенные ниже, используются в индустриальном строительстве с привлечением сложных и тяжелых механизированных средств, с расходом большого объема специальных химических составов. Именно поэтому информация о подготовке основания здесь будет дана в ознакомительном формате.

Осушение участка застройки

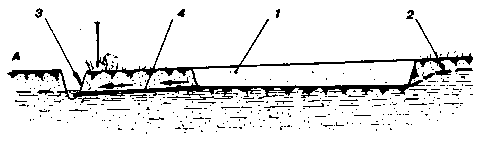

Если участок застройки затоплен, то делают дренаж (Рисунок 10). Вид дренажа определяют грунтовые условия, рельеф местности и располагаемые средства. Дренаж может быть естественным, когда вода уходит самотеком (Рисунок 21, а); и принудительный, когда вода откачивается насосом (Рисунок 21, б).

Рисунок 21. Устройство дренажа строительной площадки

А – естественный; Б – принудительный;

1 – котлован (траншея); 2 – уровень грунтовых вод; 3 – придорожный кювет; 4 – дренажная труба; 5 – приямок; 6 – насос; 7 – водоотливная труба

Строительное водопонижение выполняется при возведении подземной части здания. В водонасыщенных скальных, обломочных или галечных грунтах применяют открытый водоотлив с применением центробежных насосов.

В мелкозернистых грунтах открытый водоотлив приводит к оплыванию откосов и траншей, к разрыхлению грунта в основаниях под фундамент. Здесь целесообразно применять глубинное водопонижение уровня грунтовых вод. В этих случаях воду отбирают из заранее пробуренных скважин с глубины 4…10 м, применяя центробежные или вакуумные насосы.

Для осушения пылеватых и глинистых песков, супесей, суглинков, лессовых суглинков применяют установки вакуумного водопонижения.

Открытое водопонижение не следует выполнять, если возникает восходящая суффозия, сопровождающаяся выносом с водой частичек грунта, которые отлагаются у выходов струек воды из грунта. Вымывание мелких минеральных частиц происходит с возрастающей интенсивностью и может привести к потере несущей способности грунта в самых непредсказуемых местах.

Сезонное изменение уровня грунтовых вод может сказаться на выборе времени возведения фундамента. В этой связи устройство фундамента часто планируют ближе к осени, когда уровень грунтовых вод спадает, когда верховодка не мешает проведению земляных работ.

Возведение столбчатого или столбчато-ленточного фундамента по технологии ТИСЭ не требует проведения осушительных мероприятий. Даже заполнение скважины бетоном можно выполнять без удаления из неё воды, с некоторыми технологическими приемами.

Устройство грунтовых подушек

Один из наиболее распространенных методов улучшения работы слабонесущих грунтов является устройство грунтовых подушек. Оно сводится к замене слабого грунта непосредственно под подошвой фундамента на подушку из прочного грунта, песка, гравия, щебня, шлака, строительных отходов… (Рисунок 22).

Толщину подушки назначают исходя из того, что давление от неё на слабонесу- щий грунт не превысит его расчетного сопротивления. Как видно из рисунка, ширина нижней части подушки определится её толщиной и углом распределения давления а. Этот угол зависит от состава подушки и находится в пределах 30…45°.

Рисунок 22. Устройство песчаной подушки, заменяющей слабый грунт:

1 – фундамент; 2 – обратная засыпка, 3 – песчаная подушка; 4 – слабонесущий фунт

Устройство фундамента начинается с создания котлована под размещение подушки. Грунт подушки по мере заполнения котлована проливают водой и уплотняют, доводя верхнюю поверхность подушки до проектной отметки. После создания самого фундамента обратную засыпку котлована выполняют удаленным слабонесущим грунтом.

Уплотнение грунтов

Уплотнение грунта применяется для устройства грунтовых и песчаных подушек, устранения просадочных свойств макропористых грунтов, насыпных грунтов. Уплотнение ведется при создании определенной влажности. При песков и супесей на один кубометр грунта потребуется 100…150 л воды, а на уплотнение суглинка или глины – 150…240 л. При излишней влажности грунта требуется устройство дренажа. В строительстве применяют различные виды уплотнения, каждый из которых может быть реализован несколькими способами.

Поверхностное уплотнение используют для устройства песчаных и грунтовых подушек, устранения просадочности макропористых и рыхлых песчаных и насыпных грунтов; оно может выполняться с применением различных механизированных средств (табл. 10).

| Механизм | Глубина уплотнения (м) |

|---|---|

| Пневматические трамбовки | 0,1…0,2 |

| Катки гладкие | 0,1…0,25 |

| Катки кулачковые | 0,2…0,35 |

| Виброкатки | 0,4…1,2 |

| Молот массой 2,2 т | 1,2…1,4 |

| Трамбовка массой 2…3 т | 1,5…2,0 |

| Трамбовка массой 4,5…5 т | 2,5…3,0 |

| Трамбовка массой 10 т | 5,5…6,0 |

При уплотнении грунта тяжелыми трамбовками массой от 1 до 10 т, их подъем и сбрасывание производится с помощью крана с высоты 4…8 м и более. Число ударов трамбовкой по одному следу – около 8…12 раз.

В некоторых случаях при уплотнении в зону трамбования подается щебень, кирпичный бой или фракции, полученные при переработке разрушенных бетонных конструкций.

Глубинное уплотнение может выполняться следующими способами:

– погружение вибратора на тросе с помощью крана (применяют для уплотнения грунтов на глубине от 1 до 10 м);

– погружение стержня, прикрепленного к вибратору (применяют для уплотнения грунтов до глубины 5…20 м);

– уплотнение взрывом (для уплотнения просадочных лёссовых грунтов);

– с помощью песчаных или грунтовых свай, создаваемых при заполнении скважин песком с послойным его уплотнением (для уплотнения макропористых просадочных грунтов, пылеватых и мелких песков, сильносжимаемых заторфованных грунтов).

Закрепление грунтов

Для повышения несущей способности слабых грунтов применяют различные способы их закрепления, осуществление которых может выполняться строительными организациями, оснащенными соответствующими механизмами и расходными материалами.

Силикатизация мелких и пылеватых песков, плывунов – упрочнение грунта через нагнетание в него (при помощи инъекторов) химических растворов, которые, реагируя между собой, образуют гель кремниевой кислоты. Инъектор для грунта – это подобие медицинского шприца, но только очень большого размера (диаметр 30…75 мм), в котором выход химикатов осуществляется через его перфорированную боковую поверхность. Химикаты внедряются в грунт под давлением 3…6 атм. и расходятся в нем, образуя зону уплотненного грунта диаметром 0,6…2 м (в зависимости от коэффициента фильтрации грунта).

Для закрепления мелких песков применяют двухрастворный и однорастворный способы. Первый заключается в поочередном нагнетании в грунт растворов силиката натрия (жидкое стекло) и хлористого кальция, а второй – в нагнетании раствора фосфорной кислоты с жидким стеклом. Предел прочности закрепленного грунта:

4…5 кг/см² – для мелких и пылеватых песков;

15…30 кг/см² – для крупных и средних песков.

Радиус закрепления грунта вокруг одного цнъектора в зависимости от степени фильтрации грунта – 0,4… 1,0 м.

Силикатизация лёссовых грунтов выполняется через нагнетание в грунт только жидкого стекла, который закрепляется солями, содержащимися в грунте. Предел прочности закрепленного грунта – 6…8 кг/см² при радиусе закрепления грунта вокруг одного инъектора – около 1 м.

Смолизация грунта – нагнетание в грунт синтетических (карбомидных) смол. После закрепления лёссовидных грунтов они теряют просадочность и становятся практически водонепроницаемыми, имея предел прочности – 7…15 кг/см². (При смолизации песка предел прочности – 10…25 кг/см²).

Битуминизация грунта применяется для закрепления крупнозернистых и обломочных пород. Разогретый битум или холодная битумная эмульсия по трубам нагнетается в грунт. Битуминизация применяется для предупреждения фильтрации грунтовых вод. Грунт превращается в подобие асфальта.

Цементация грунта применяется для закрепления песчано-гравийных грунтов. Смесь воды и цемента (0,8 : 1) подается через инъекторы под давлением. Расход раствора составляет около 0,3 м³ на 1 м⊃ укрепляемого грунта.

Использование высоконапорных инъекций заключается в погружении устройства для перемешивания грунта с вяжущим материалом. Устройство снабжено специальными соплами, через которые подается раствор под давлением 150 атм. Это позволяет быстро погрузить инъектор и создать прочный массив диаметром до 3 м.

Источник

Лекция 4 Основания и фундаменты

Понятие об основаниях и требования к ним

Геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры и используемые в строительных целях, называют грунтами. Грунты представляют собой скопление частиц различной величины, между которыми находятся поры (пустоты). Прочность сцепления между частицами грунта во много раз меньше прочности самих частиц. Эти частицы образуют скелет грунта.

Основанием называют массив грунта, расположенный под фундаментом и воспринимающий нагрузку от здания. Основания бывают двух видов: естественные и искусственные.

Естественным основанием называют грунт, залегающий под фундаментом и способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания.

Искусственным основанием называют искусственно уплотненный или упрочненный грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью по глубине заложения фундамента.

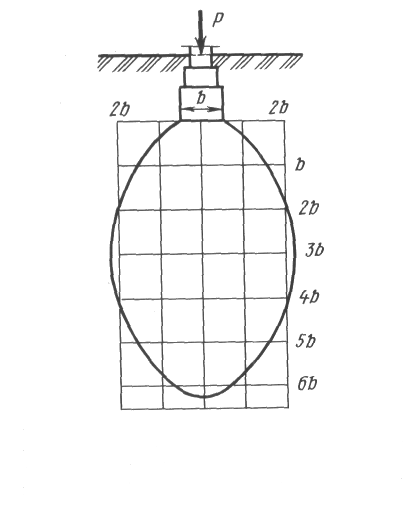

Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в грунте основания напряженное состояние и деформирует его. На рис. 4.1 показана примерная форма напряженного объема грунта. Как видно из рисунка, глубина и ширина напряженной зоны значительно превышают ширину фундамента.

По мере углубления ниже фундамента область распространения напряжений увеличивается до определенного значения, а их абсолютная величина снижается, и постепенно область распространения напряжений уменьшается. На глубине более 6Ь грунт практически не испытывает напряжений.

Рис. 4.1. Напряженная зона грунта основания под

Ь — ширина фундамента, Р — нагрузка от здания,

передаваемая фундаментом на основание

Действующие нагрузки деформируют основания, вызывая осадку здания. В соответствии с изложенным грунты, составляющие основание, должны отвечать следующим требованиям: обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью (большие и неравномерные осадки здания могут привести к его повреждению и даже разрушению); не быть пучинистыми, т. е. иметь свойство увеличения объема при замерзании влаги в порах грунта (в соответствии с этим требованием выбирают глубину заложения фундамента, которая должна быть согласована с глубиной промерзания грунта в районе строительства); не размываться и не растворяться грунтовыми водами, что также приводит к снижению прочности основания и появлению непредусмотренных осадок здания; не допускать просадок и оползней.

Просадки могут произойти при недостаточной мощности слоя грунта, принятого за основание, если под ним располагается грунт, имеющий меньшую прочность (более слабый грунт). Оползни грунта могут возникнуть при наклонном расположении пластов грунта, ограниченных крутым рельефом местности.

Главное же внимание при проектировании уделяется вопросу обеспечения равномерности осадок. При этом необходимо, прежде всего, учитывать, что нагрузка от здания может вызвать разрушение основания при его недостаточной несущей способности. С другой стороны, основание может и не разрушиться, но осадка здания окажется столь неравномерной, что в стенах здания появятся трещины, а в конструкциях возникнут усилия, могущие привести к аварийному состоянию всего здания или его части.

Грунты оснований зданий и сооружений не должны обладать свойством ползучести, т. е. способностью к длительной незатухающей деформации под нагрузкой. Классическим примером этого является почти 800-летняя осадка Пизанской башни, строившейся более 200 лет (рис. 4.2).

Грунтовые воды оказывают значительное влияние на структуру, физическое состояние и механические свойства грунтов, понижая несущую способность основания.

Если же в грунте содержатся легко растворимые в воде вещества (например, гипс), возможно выщелачивание его, что влечет за собой увеличение пористости основания и снижение его несущей способности. Для этого в необходимых случаях понижают уровень грунтовых вод. Когда скорость движения грунтовых вод такова, что возможно вымывание частиц мелкозернистых грунтов, необходимо применять меры по защите основания. Для этого устраивают вокруг здания специальное шпунтовое ограждение или дренаж.

Каковы же основные виды грунтов и их свойства? Грунты разнообразны по своему составу, структуре и характеру залегания. Принята следующая строительная классификация грунтов:

Скальные — залегают в виде сплошного массива (граниты, кварциты, песчаники и т. д.) или в виде трещиноватого слоя. Они водоустойчивы, несжимаемы и при отсутствии трещин и пустот являются наиболее прочными и надежными основаниями. Трещиноватые слои скальных грунтов менее прочны.

Крупнообломочные — несвязные обломки скальных пород с преобладанием обломков размером более 2 мм (свыше 50 %). К ним можно отнести гравий, щебень, гальку, дресву. Эти грунты являются хорошим основанием, если под ними расположен плотный слой.

Песчаные — состоят из частиц крупностью от 0,1 до 2 мм. В зависимости от крупности частиц пески разделяют на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые. Чем крупнее и чище пески, тем большую нагрузку может выдержать слой основания из него. Сжимаемость плотного песка невелика, но скорость уплотнения под нагрузкой значительна, поэтому осадка сооружений на таких основаниях быстро прекращается. Пески не обладают свойством пластичности.

Частицы грунта крупностью от 0,05 до 0,005 мм называют пылеватыми. Если в песке таких частиц от 15 до 50 %, то их относят к категории пылеватых. Когда в грунте пылеватых частиц больше, чем песчаных, грунт называют пылеватым.

Глинистые — связные грунты, состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм, имеющих в основном чешуйчатую форму. В отличие от песков глины имеют тонкие капилляры и большую удельную поверхность соприкосновения между частицами. Так как поры глинистых грунтов в большинстве случаев заполнены водой, то при промерзании глины происходит ее пучение. Несущая способность глинистых оснований зависит от влажности. Сухая глина может выдерживать довольно большую нагрузку. Глинистые грунты делятся на глины (с содержанием глинистых частиц более 30%), суглинки (10. 30%) и супеси (З. 10%).

Лёссовые (макропористые) — глинистые грунты с содержанием большого количества пылеватых частиц и наличием крупных пор (макропор) в виде вертикальных трубочек, видимых невооруженным глазом. Эти грунты в сухом состоянии обладают достаточной прочностью, но при увлажнении способны давать под нагрузкой большие осадки. Они относятся к просадочным грунтам и при возведении на них зданий требуют надлежащей защиты оснований от увлажнения. С органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотный торф) неоднородны по своему составу, рыхлы, обладают значительной сжимаемостью. В качестве естественных оснований под здания непригодны.

Насыпные — образовавшиеся искусственно при засыпке оврагов, прудов, мест свалки и т. п. Обладают свойством неравномерной сжимаемости, и в большинстве случаев их нельзя использовать в качестве естественных оснований под здания. В практике встречаются также намывные грунты, образовавшиеся в результате очистки рек и озер. Эти грунты называют рефулированными насыпными грунтами. Они являются хорошим основанием для зданий.

Плывуны — образуются мелкими песками с илистыми и глинистыми примесями, насыщенными водой. Они непригодны как естественные основания. Основания должны обеспечивать пространственную жесткость и устойчивость здания, поэтому нормами предусмотрены допустимые величины осадок здания (80. 150 мм в зависимости от вида здания).

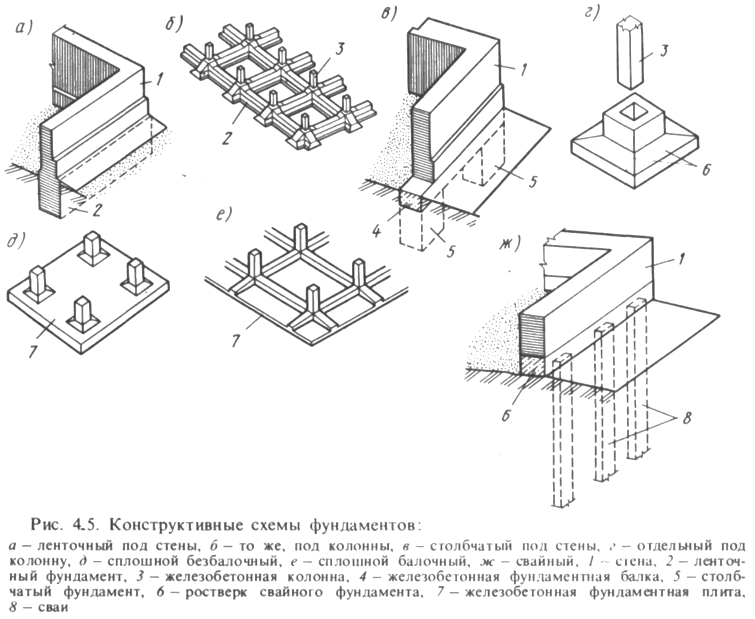

Фундаменты и их конструктивные решения

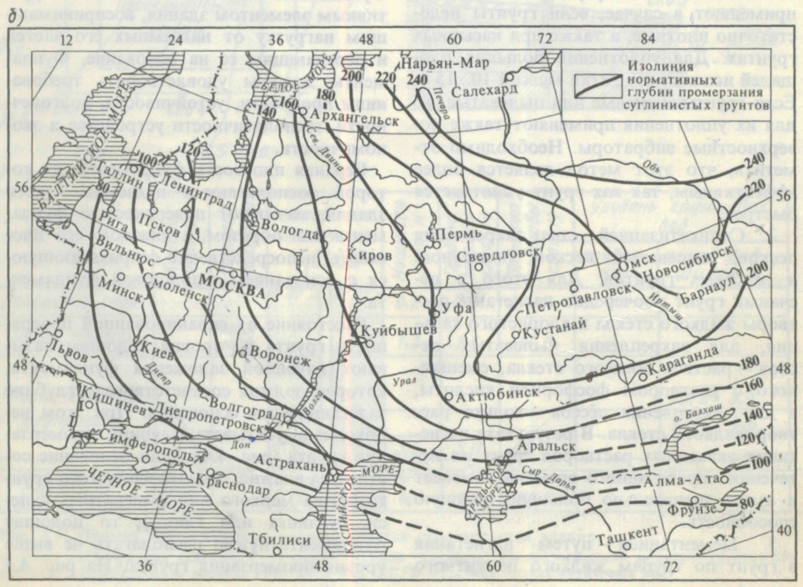

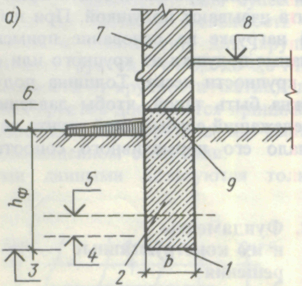

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее на основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности. Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называют поверхностью фундамента или обрезом, а нижнюю его плоскость, непосредственно соприкасающуюся с основанием, — подошвойфундамента. Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называют глубиной заложения фундамента, которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта (рис. 4.4). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. На рисунке приведены изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

| Рис. 4.4. Определение глубины заложения фундаментов а — схема: 1 — полотна фундамента, 2 — тело фундамента. 3 — отметка глубинызаложения фундаментa. 4 — отметка глубины промерзания грунта, 5 — отметка уровня грунтовых вод, б — планировочная отметка, 7 — стена, 8 — уровень пола I этажа, 9 -обрез фундамента, hф —глубина заложения фундаментa, В- ширина подошвы фундамента, в — карм нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов |

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб.

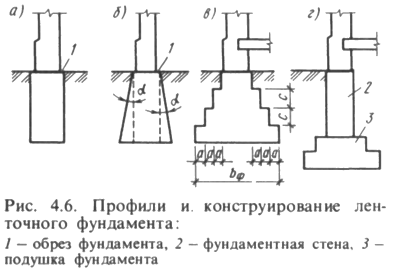

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену в простейшем случае представляет собой прямоугольник (рис. 4.6, а). Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50. 150 мм. Однако прямоугольное сечение .фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

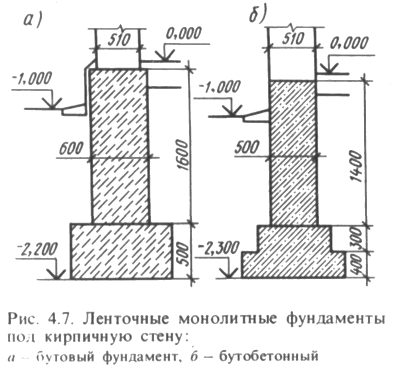

Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путем ее уширения. Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.6,6), где угол а определяет распространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона — 45°. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчетной ширины подошвы выполняют прямоугольными или ступенчатой формы (рис. 4.6, в, г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимают 20. 25 см, а по высоте (с) — соответственно 40. 50 см По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные. Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.7 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м. Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором).

Бутобетонные фундаменты состоят из бетона класса В5 с включением в его толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоемкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом.

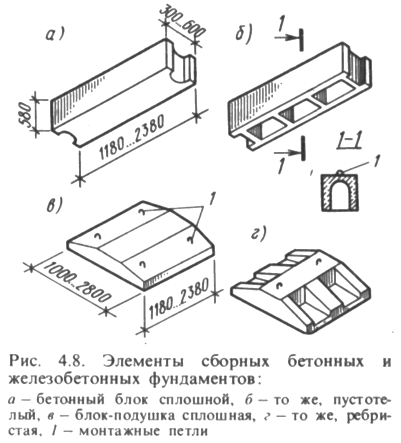

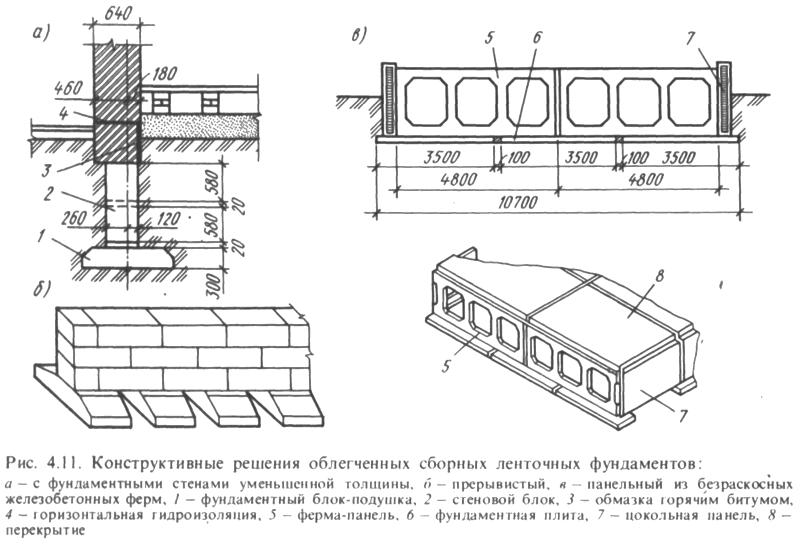

Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления (рис. 4.8), которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

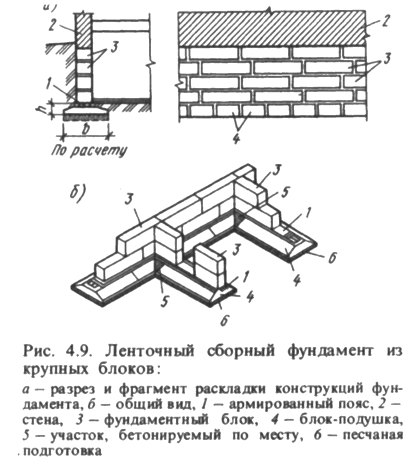

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладывают непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100. 150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована.

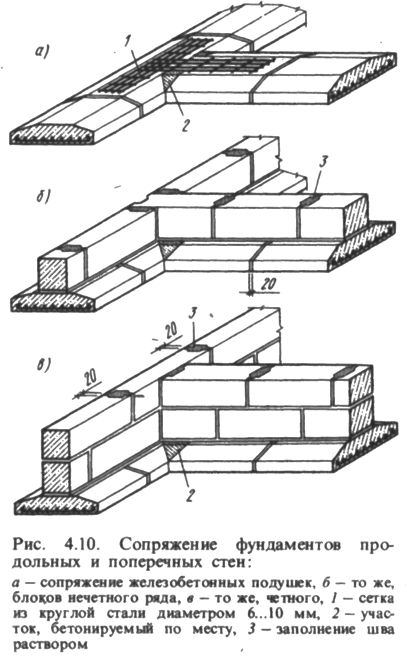

Фундаментные бетонные блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20 мм (рис. 4.8, 4.9). Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняют раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен

обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6. 10 мм (рис. 4.10).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 мм, а блоки-стенки — шириной 300, 400, 500 и 600 мм, высотой 580 и длиной от 780 до 2380 мм.

В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 380, 510 и 640 мм (рис. 4.11, а). При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона. Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов (рис. 4.11,6), в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3. 0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.

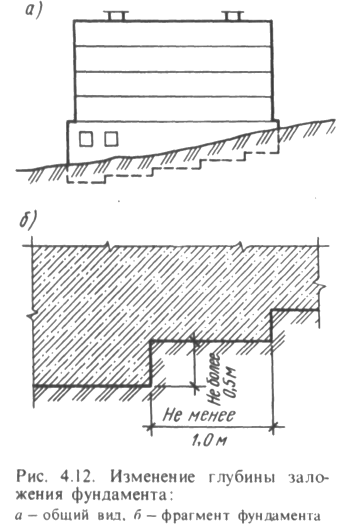

При строительстве зданий на участках со значительными уклонами фундаменты стен выполняют с продольными уступами (рис. 4.12). Высота уступов должна быть не более 0,5 м, а длина — не менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются при устройстве перехода фундаментов внутренних стен к фундаментам наружных при разных глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить независимую осадку двух смежных участков здания (например, при их разной этажности), то при устройстве ленточных монолитных фундаментов в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундамент зазоры. Для этого в зазоры вставляют доски, обернутые толем. В подвальных зданиях доски с наружной стороны вынимают и швы в этих местах заполняют битумом. Если фундаменты сборные, то для обеспечения необходимого зазора блоки укладывают так, чтобы вертикальные швы совпадали.

В местах пропуска различных трубопроводов (водопровода, канализации и др.) в монолитных фундаментах заранее

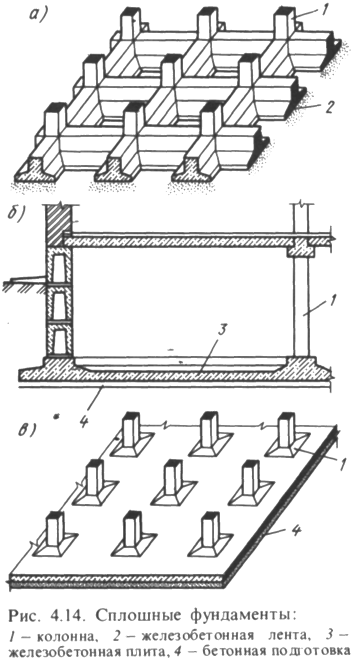

При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными (рис. 4.13, а). Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5. 3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять 6 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных — 0,6 х 0,6 м; бетонных — 0,4 х 0,4 м.

Источник