- Механика грунтов является одной из основных инженерных дисциплин для студентов всех строительных специальностей

- Особенности сооружения

- Сбор нагрузок на фундамент — пример

- Какие воздействия испытывает фундамент и их определение

- Постоянные нагрузки

- Временные нагрузки

- Определение значения для расчета

- Пример выполнения вычислений

Механика грунтов является одной из основных инженерных дисциплин для студентов всех строительных специальностей

3. 2. 2. Определение грузовой площади и нагрузок на фундаменты

Грузовая площадь определяется различно для жилых, общественных и производственных зданий.

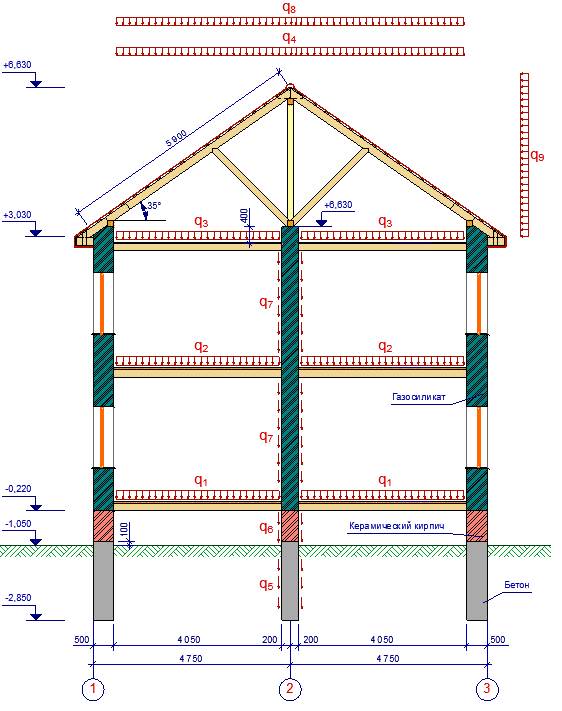

На рисунке 11 показаны две грузовые площади для сбора нагрузок на ленточные фундаменты внутренней (Б) и внешней (А) стен жилого дома.

Для внутренней несущей стены ширина грузовой площади принимается равной 100 см, а длина определяется половиной расстояния в чистоте между стенами в направлении длинной стороны плиты перекрытия. Из-за наличия оконных проемов в наружных стенах ширина грузовой площади принимается равной расстоянию между осями оконных проемов вдоль здания, а длина половине расстояния в чистоте между стенами поперек здания.

В отличие от жилых зданий с несущими наружными и внутренними стенами в промышленных зданиях несущий каркас выполняется из колонн, ригелей и плит перекрытия. Поэтому при сборе нагрузок на отдельно стоящие фундаменты под колонны ширина и длина грузовой площади определяются половиной расстояния между соседними осями здания.

Рис. 11. Схема сбора нагрузок на фундаменты:

а) схема для подсчета нагрузок от конструкций;

б) схема для подсчета нагрузок на фундаменты: 1 — для внутренней стены; 2 — для наружной стены

Пример выполнения сбора нагрузок на фундамент крайней стены

Сбор нагрузок на фундамент предлагается оформить в виде таблиц по нижеприведенным формам.

Постоянные нормативные нагрузки

От веса покрытия

От веса чердачного перекрытия с утеплителем

От веса междуэтажного перекрытия

От веса перегородки

От веса карниза

От веса 1 м 2 кирпичной кладки (или от веса стены из др.материала)

Временные нормативные нагрузки

Величина нагрузки кН/м 2

Снеговая на 1 м 2 горизонтальной проекции кровли ( IV снеговой район)

На 1 м 2 проекции чердачного перекрытия

На 1 м 2 проекции междуэтажного перекрытия

Определяем грузовую площадь (см. рис.11 б):

А = 2,8 ·2,53 = 7,1 м 2 ,

где: 2,53 — расстояние между осями,

2,8 — половина расстояния в чистоте между стенами.

Нормативные нагрузки на 2,53 м длины фундамента на уровне спланированной отметки земли (кН):

Величина нагрузки кН

Вес чердачного покрытия с утеплителем

Вес n междуэтажных перекрытий

Вес перегородок на n этажах

Вес карниза и стены выше чердачного перекрытия

(Нормативная нагрузка на карниз + толщина стены *высота * нормативная нагрузка кирпичной кладки) * расстояние между осями оконных проемов

Вес цоколя и стены первого этажа за вычетом веса оконных проемов на длине, равной расстоянию между осями оконных проемов

Толщина стены первого этажа *(высота цоколя и первого этажа * расстояние между осями оконных проемов – высота оконного проема * длина оконного проема) * нормативная нагрузка кирпичной кладки

0,64* [(2,5+2,5)*2,53 — 1,51*2,1]*18

Вес стены со второго этажа и выше за вычетом веса оконных проемов

Толщина стены * (высота этажа * расстояние между осями оконных проемов — высота оконного проема * длина оконного проема) * количество этажей * нормативная нагрузка кладки

Итого постоянная нагрузка

Величина нагрузки кН

На чердачное перекрытие

На n междуэтажных перекрытий с учетом коэффициента

j n1 = 0,3+0,6/Ön, где:

n — число перекрытий, от которых нагрузка передается на основание

Итого временная нагрузка

Нормативное усилие на обрезе фундамента от вышележащих конструкций N о II определяется как сумма постоянной и временной нагрузок.

Фундамент передает усилия от веса вышележащих конструкций и воспринимаемых ими нагрузок на основание. Прочность конструкций наземной части зданий обеспечивается прочностью и долговечностью фундамента, его устойчивостью, наличием конструктивных мероприятий, ограничивающих осадки основания в пределах, допустимых СНиП 2.02.01-83, экономичной и целесообразной формой и конструкцией фундаментов.

Проектирование фундамента заключается в выборе его типа, размеров и способов устройства. Для этого необходимо определить: материал и конструкцию фундамента; глубину его заложения; давление под подошвой фундамента; осадки фундамента и способ выполнения работ по подземной части зданий. Кроме того, следует проверить устойчивость фундамента.

3.2.3. Определение глубины заложения подошвы фундамента

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки (рис.12,а) или пола подвала до подошвы фундамента (рис.12,б), а при наличии бетонной подготовки — до ее низа.

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется [1]:

а) предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 10-15 см;

б) избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта, если его прочностные и деформационные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя грунта;

в) стремиться, если это возможно, закладывать фундаменты выше уровня грунтовых вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

Рисунок 12. Схемы к определению глубины заложения фундаментов d :

а — фундамент внешней оси здания; б — фундамент внутри здания

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта d fn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле:

где d 0 — глубина промерзания при М t = 1ºС, м, принимаемая: для суглинков и глин — 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30; крупнообломочных грунтов — 0,34;

M t — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, ° C, принимаемых по СНиП [8] или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.13), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d 0 = 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение d fn , найденное по карте, умножается на отношение d 0 /0,23 (где d 0 соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки).

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле:

где k h — коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий k h = 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

Рисунок 13. Карта нормативных значений глубины промерзания d 0 , см

Особенности сооружения

Коэффициент к h при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, Сº

Источник

Сбор нагрузок на фундамент — пример

Перед строительством дома важно грамотно запроектировать его несущие конструкции. Расчет нагрузки на фундамент позволит обеспечить надежность опор под здание. Его проводят перед подбором фундамента после определения характеристик грунта.

Какие воздействия испытывает фундамент и их определение

Самый главный документ при определении веса конструкций дома — СП «Нагрузки и воздействия». Именно он регламентирует, какие нагрузки приходятся на фундамент и как их определить. По этому документу можно разделить нагрузки на следующие типы:

Временные в свою очередь делятся на длительные и кратковременные. К постоянным относят те, которые не исчезают при эксплуатации дома (вес стен, перегородок, перекрытий, кровли, фундамента). Временные длительные — это масса мебели и оборудования, кратковременные — снег и ветер.

Постоянные нагрузки

Чтобы рассчитать постоянные нагрузки, потребуется знать:

- размеры элементов дома;

- материал, из которого они изготовлены;

- коэффициенты надежности по нагрузке.

Совет! Для начала рекомендуется нарисовать схему дома, на которой будут нанесены габариты здания, размеры его конструкций. Далее можно воспользоваться таблицей, в которой приведены массы для основных материалов и конструкций.

| Тип конструкции | Масса |

| Стены | |

| Из керамического и силикатного полнотелого кирпича толщиной 380 мм (1,5 кирпича) | 684 кг/м 2 |

| То же толщиной 510 мм (2 кирпича) | 918 кг/м 2 |

| То же толщиной 640 мм (2,5 кирпича) | 1152 кг/м 2 |

| То же толщиной 770 мм (3 кирпича) | 1386 кг/м 2 |

| Из керамического пустотелого кирпича толщиной 380 мм | 532 кг/м 2 |

| То же 510 мм | 714 кг/м 2 |

| То же 640 мм | 896 кг/м 2 |

| То же 770 мм | 1078 кг/м 2 |

| Из силикатного пустотелого кирпича толщиной 380 мм | 608 кг/м 2 |

| То же 510 мм | 816 кг/м 2 |

| То же 640 мм | 1024 кг/м 2 |

| То же 770 мм | 1232 кг/м 2 |

| Из бруса (сосна) толщиной 200 мм | 104 кг/м 2 |

| То же толщиной 300 мм | 156 кг/м 2 |

| Каркасные с утеплением толщиной 150 мм | 50 кг/м 2 |

| Перегородки и внутренние стены | |

| Из керамического и силикатного кирпича (полнотелого) толщиной 120 мм | 216 кг/м 2 |

| То же толщиной 250 мм | 450 кг/м 2 |

| Из керамического кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм) | 168 (350) кг/м 2 |

| Из силикатного кирпича пустотелого толщиной 120 мм (250 мм) | 192 (400) кг/м 2 |

| Из гипсокартона 80 мм без утеплителя | 28 кг/м 2 |

| Из гипсокартона 80 мм с утеплителем | 34 кг/м 2 |

| Перекрытия | |

| Железобетонные сплошные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой 30 мм | 625 кг/м 2 |

| Железобетонные из пустотных плит 220 мм со стяжкой 30 мм | 430 кг/м 2 |

| Деревянное по балкам высотой 200 мм с условием укладки утеплителя плотностью не более 100 кг/м 3 (при меньших значениях обеспечивается запас по прочности, поскольку самостоятельные расчеты не имеют высокой точности) с укладкой в качестве напольного покрытия паркета, ламината, линолеума или ковролина | 160 кг/м 2 |

| Кровля | |

| С покрытием из керамической черепицы | 120 кг/м 2 |

| Из битумной черепицы | 70 кг/м 2 |

| Из металлической черепицы | 60 кг/м 2 |

Также потребуется рассчитать собственную массу фундамента дома. Перед этим нужно определиться с глубиной его заложения. Она зависит от следующих факторов:

- глубина промерзания почвы;

- уровень расположения грунтовых вод;

- наличие подвала.

При залегании на участке крупнообломочных и песчаных грунтов (средний, крупный) можно не углублять подошву дома на величину промерзания. Для глин, суглинков, супесей и других неустойчивых оснований, необходима закладка на глубину промерзания грунта в зимний период. Определить ее можно по формуле в СП «Основания и фундаменты» или по картам в СНиП «Строительная климатология» (этот документ сейчас отменен, но в частном строительстве может быть использован в ознакомительных целях).

При определении залегания подошвы фундамента дома важно контролировать, чтобы она располагалась на расстоянии не менее 50 см от уровня грунтовых вод. Если в здании предусмотрен подвал, то отметка основания принимается на 30-50 см ниже отметки пола помещения.

Определившись с глубиной промерзания, потребуется подобрать ширину фундамента. Для ленточного и столбчатого ее принимают в зависимости от толщины стены здания и нагрузки. Для плитного назначают так, чтобы опорная часть выходила за пределы наружных стен на 10 см. Для свай сечение назначается расчетом, а ростверк подбирается в зависимости от нагрузки и толщины стен. Можно воспользоваться рекомендациями по определению из таблицы ниже.

| Тип фундамента | Способ определения массы |

| Ленточный железобетонный | Умножают ширину ленты на ее высоту и протяженность. Полученный объем нужно перемножить на плотность железобетона — 2500 кг/м 3 . Рекомендуем: Расчет ленточного фундамента. |

| Плитный железобетонный | Умножают ширину и длину здания (к каждому размеру прибавляют по 20 см на выступы на границы наружных стен), далее выполняют умножение на толщину и плотность железобетона. Рекомендуем: Расчет плитного фундамента по нагрузке. |

| Столбчатый железобетонный | Площадь сечения умножают на высоту и плотность железобетона. Полученное значение нужно помножить на количество опор. При этом вычисляют массу ростверка. Если у элементов фундамента имеется уширение, его также необходимо учесть в расчетах объема. Рекомендуем: Расчет столбчатого фундамента. |

| Свайный буронабивной | То же, что и в предыдущем пункте, но нужно учесть массу ростверка. Если ростверк изготавливается из железобетона, то его объем перемножают на 2500 кг/м 3 , если из древесины (сосны), то на 520 кг/м 3 . При изготовлении ростверка из металлопроката потребуется ознакомиться с сортаментом или паспортом на изделия, в которых указывается масса одного погонного метра. Рекомендуем: Расчет буронабивных свай. |

| Свайный винтовой | Для каждой сваи изготовитель указывает массу. Нужно умножить на количество элементов и прибавить массу ростверка (см. предыдущий пункт). Рекомендуем: Расчет винтовых свай. |

На этом расчет нагрузки на фундамент не заканчивается. Для каждой конструкции в массе нужно учесть коэффициент надежности по нагрузке. Его значение для различных материалов приведено в СП «Нагрузки и воздействия». Для металла он будет равен 1,05, для дерева — 1,1, для железобетона и армокаменных конструкций заводского производства — 1,2, для железобетона, который изготавливается непосредственно на стройплощадке — 1,3.

Временные нагрузки

Проще всего здесь разобраться с полезной. Для жилых зданий она равняется 150 кг/м2 (определяется исходя из площади перекрытия). Коэффициент надежности в этом случае будет равен 1,2.

Снеговая зависит от района строительства. Чтобы определить снеговой район потребуется СП «Строительная климатология». Далее по номеру района находят величину нагрузки в СП «Нагрузки и воздействия». Коэффициент надежности равен 1,4. Если уклон кровли более 60 градусов, то снеговую нагрузку не учитывают.

Определение значения для расчета

При расчете фундамента дома потребуется не общая его масса, а та нагрузка, которая приходится на определенный участок. Действия здесь зависят от типа опорной конструкции здания.

| Тип фундамента | Действия при расчете |

| Ленточный | Для расчета ленточного фундамента по несущей способности нужна нагрузка на погонный метр, исходя из нее рассчитывается площадь подошвы для нормальной передачи массы дома на основание, исходя из несущей способности грунта (точное значение несущей способности грунта можно узнать только с помощью геологических изысканий). Полученную в сборе нагрузок массу нужно разделить на длину ленты. При этом учитываются и фундаменты под внутренние несущие стены. Это самый простой способ. Для более подробного вычисления потребуется воспользоваться методом грузовых площадей. Для этого определяют площадь, с которой передается нагрузка на определенный участок. Это трудоемкий вариант, поэтому при строительстве частного дома можно воспользоваться первым, более простым, способом. |

| Плитный | Потребуется найти массу, приходящуюся на каждый квадратный метр плиты. Найденную нагрузку делят на площадь фундамента. |

| Столбчатый и свайный | Обычно в частном домостроении заранее задают сечение свай и потом подбирают их количество. Чтобы рассчитать расстояние между опорами с учетом выбранного сечения и несущей способности грунта, нужно найти нагрузку, как в случае с ленточным фундаментом. Делят массу дома на длину несущих стен, под которые будут установлены сваи. Если шаг фундаментов получится слишком большим или маленьким, то сечение опор меняют и выполняют расчет заново. |

Пример выполнения вычислений

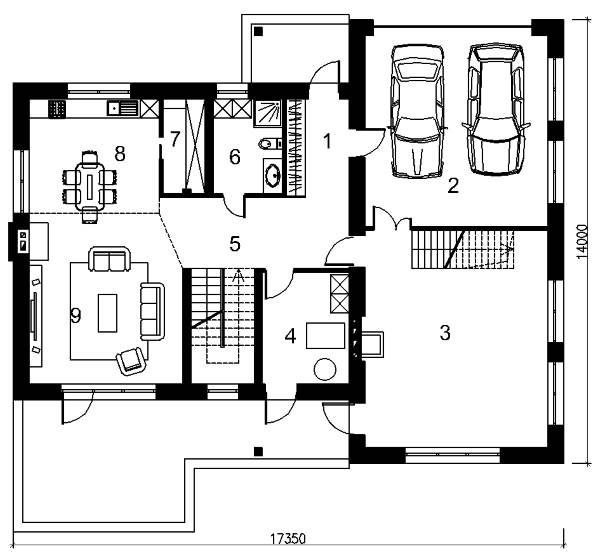

Удобнее всего сбор нагрузок на фундамент дома делать в табличной форме. Пример рассмотрен для следующих исходных данных:

- дом двухэтажный, высота этажа 3 м с размерами в плане 6 на 6 метров;

- фундамент ленточный железобетонный монолитный шириной 600 мм и высотой 2000 мм;

- стены из кирпича полнотелого толщиной 510 мм;

- перекрытия монолитные железобетонные толщиной 220 мм с цементно-песчаной стяжкой толщиной 30 мм;

- кровля вальмовая (4 ската, значит, наружные стены по всем сторонам дома будут одинаковой высоты) с покрытием из металлической черепицы с уклоном 45 градусов;

- одна внутренняя стена посередине дома из кирпича толщиной 250 мм;

- общая длина гипсокартонных перегородок без утепления толщиной 80 мм 10 метров.

- снеговой район строительства ll, нагрузка 120 кг/м2 кровли.

Далее рассмотрен пример расчета в табличной форме.

| Определение нагрузки | Коэффициент надежности | Расчетное значение, тонн |

| Фундамент 0,6 м * 2 м * (6 м * 4 + 6 м) = 36 м 3 — объем фундамента 36 м 3 *2500 кг/м 3 = 90000 кг = 90 тонн | 1,3 | 117 |

| Наружные стены 6 м * 4 шт = 24 м — протяженность стен 24 м * 3 м = 72 м 2 -площадь в пределах одного этажа (72 м 2 * 2) *918 кг/м 2 — 132192 кг = 133 тонны — масса стен двух этажей | 1,2 | 159,6 |

| Внутренние стены 6 м * 2 шт * 3 м = 36 м 2 площадь стен на протяжении двух этажей 36 м 2 * 450 кг/м 2 = 16200 кг = 16,2 тонн — масса | 1,2 | 19,4 |

| Перекрытия 6 м * 6 м = 36 м 2 — площадь перекрытий 36 м 2 *625 кг/м 2 = 22500 кг = 22, 5 тонн — масса одного перекрытия 22,5 т * 3 = 67,5 тонн — масса подвального, междуэтажного и чердачного перекрытий | 1,2 | 81 |

| Перегородки 10 м * 2,7 м (здесь берется не высота этажа, а высота помещения) = 27 м 2 — площадь 27 м 2 * 28 кг/м 2 = 756 кг = 0,76 т | 1,2 | 0,9 |

| Кровля (6 м * 6 м)/cos 45ᵒ (угла наклона кровли) = (6 * 6)/0,7 = 51,5 м 2 — площадь кровли 51,5 м 2 * 60 кг/м 2 = 3090 кг — 3,1 тонн — масса | 1,2 | 3,7 |

| Полезная нагрузка 36м 2 * 150 кг/м 2 * 3 = 16200 кг = 16,2 тонн (площадь перекрытий и их количество взяты из предыдущих расчетов) | 1,2 | 19,4 |

| Снеговая 51,5 м 2 * 120 кг/м 2 = 6180 кг = 6,18 тонн (площадь кровля взята из предыдущих расчетов) | 1,4 | 8,7 |

Чтобы понять пример, эту таблицу нужно смотреть совместно с той, в которой приведены массы конструкций.

Далее необходимо сложить все полученные значения. Итого нагрузка для данного примера на фундамент с учетом собственного веса составляет 409,7 тонн. Чтобы найти нагрузку на один погонный метр ленты, необходимо разделить полученное значение на протяженность фундамента (посчитано в первой строке таблицы в скобках): 409,7 тонн /30 м = 13,66 т/м.п. Это значение берут для расчета.

При нахождении массы дома важно выполнять действия внимательно. Лучше всего уделить этому этапу проектирования достаточное количество времени. Если совершить ошибку в этой части расчетов, потом возможно придется переделывать весь расчет по несущей способности, а это дополнительные затраты времени и сил. По завершении сбора нагрузок рекомендуется перепроверить его, для исключения опечаток и неточностей.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник