- Идейный фундамент теории общественного выбора

- 1. идейный фундамент теории общественного выбора

- 1. идейный фундамент теории общественного выбора

- Идейный фундамент теории общественного выбора составляют работы таких ученых как

- 1. Идейный фундамент теории общественного выбора

- 2. Предоставление общественных благ в условиях прямой демократии

- 3. Проблемы выбора в условиях представительной демократии

Идейный фундамент теории общественного выбора

Общественного выбора

Демократии oПроблемы выбора в условиях представительной демократии oТеории, основанные на концепции

OПредоставление общественных благ в условиях прямой

OИдейный фундамент теории общественного выбора

Теория общественного выбора

Теория общественного выбора представляет собой одно из наиболее ярких направлений экономического империализма, связанное с применением методологии неоклассической экономической теории для изучения политических процессов и феноменов. Зародившись в 1960-х годах как отрасль экономической науки, изучающая вопросы налогообложения и государственных расходов в контексте проблемы предоставления общественных благ, теория общественного выбора в последующие десятилетия значительно расширила сферу своего анализа и в настоящее время может рассматриваться в качестве дисциплины, по праву претендующей на статус «экономической теории политики».

Можно указать на три особенности теории общественного выбора, определяющие характер разрабатываемых на ее основе аналитических схем:

а) для описания поведения человека в политической сфере используются те же гипотезы, что и в неоклассической экономической теории: гипотезы следования личному интересу, полноты и транзитивности предпочтений, рациональной максимизации целевой функции;

б) процесс выявления предпочтений индивидов чаще всего понимается в терминах рыночного взаимодействия: предполагается, что отношения между людьми в политической сфере могут быть описаны в терминах взаимовыгодного обмена;

в) в ходе исследования ставятся вопросы, аналогичные тем, которые имеют центральное значение в неоклассической теории цены,

т.е. вопросы о существовании и стабильности политического равновесия, путях его достижения и его оценке с точки зрения принципа эффективности Парето[745].

Идеи, лежащие в основе теории общественного выбора, были впервые сформулированы в конце XIX в. представителями итальянской школы государственных финансов: М. Панталеони, У. Маццола, А. де Вити де Марко и др. Эти исследователи явились пионерами использования предельного анализа и теории цены для изучения бюджетного процесса, а также для моделирования спроса и предложения на рынке общественных благ. Данный подход нашел дальнейшее развитие в работах представителей шведской школы в экономической науке — К. Викселля и Э. Линдаля, уделявших первостепенное внимание политическим процессам, обеспечивающим определение государственной бюджетной политики.

Разработанные итальянскими и шведскими экономистами аналитические подходы долгое время оставались практически неизвестными для исследователей, работавших в традициях «основного течения» экономической науки. Вместе с тем в 1940—50-х годах представления о рациональном характере поведения индивидов в политической сфере стали активно проникать в научные дискуссии, прежде всего благодаря опубликованным в этот период работам И. Шумпетера, К. Эрроу, Д. Блэка, Э. Даунса. Объединение двух указанных интеллектуальных направлений и стало основой разработки комплекса идей, известных ныне как теория общественного выбора. Ключевую роль в этом сыграли представители так называемой Вирджинской школы в экономической теории. Признанным лидером этой школы является Дж. Бьюкенен, награжденный в 1986 г. Нобелевской премией по экономике «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений». Благодаря многочисленным работам Дж. Бьюкенена, а также таких видных специалистов в области теории общественного выбора, какДж. Бреннан, У. Нисканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлисон и другие, за период с начала 1960-х годов был достигнут существенный прогресс в разработке как базовых идей теории общественного выбора, так и «дочерних» теорий, опирающихся на эти идеи.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

1. идейный фундамент теории общественного выбора

1. идейный фундамент теории общественного выбора

Теория общественного выбора представляет собой одно из наиболее ярких направлений экономического империализма, связанное с применением методологии неоклассической экономической теории для изучения политических процессов и феноменов. Зародившись в 1960-х годах как отрасль экономической науки, изучающая вопросы налогообложения и государственных расходов в контексте проблемы предоставления общественных благ, теория общественного выбора в последующие десятилетия значительно расширила сферу своего анализа и в настоящее время может рассматриваться в качестве дисциплины, по праву претендующей на статус «экономической теории политики».

Можно указать на три особенности теории общественного выбора, определяющие характер разрабатываемых на ее основе аналитических схем:

а) для описания поведения человека в политической сфере используются те же гипотезы, что и в неоклассической экономической теории: гипотезы следования личному интересу, полноты и транзитивности предпочтений, рациональной максимизации целевой функции;

б) процесс выявления предпочтений индивидов чаще всего понимается в терминах рыночного взаимодействия: предполагается, что отношения между людьми в политической сфере могут быть описаны в терминах взаимовыгодного обмена;

в) в ходе исследования ставятся вопросы, аналогичные тем, которые имеют центральное значение в неоклассической теории цены,

т.е. вопросы о существовании и стабильности политического равновесия, путях его достижения и его оценке с точки зрения принципа эффективности Парето.

Идеи, лежащие в основе теории общественного выбора, были впервые сформулированы в конце XIX в. представителями итальянской школы государственных финансов: М. Панталеони, У. Маццола, А. де Вити де Марко и др. Эти исследователи явились пионерами использования предельного анализа и теории цены для изучения бюджетного процесса, а также для моделирования спроса и предложения на рынке общественных благ. Данный подход нашел дальнейшее развитие в работах представителей шведской школы в экономической науке К. Викселля и Э. Линдаля, уделявших первостепенное внимание политическим процессам, обеспечивающим определение государственной бюджетной политики.

Разработанные итальянскими и шведскими экономистами аналитические подходы долгое время оставались практически неизвестными для исследователей, работавших в традициях «основного течения» экономической науки. Вместе с тем в 1940—50-х годах представления о рациональном характере поведения индивидов в политической сфере стали активно проникать в научные дискуссии, прежде всего благодаря опубликованным в этот период работам И. Шумпетера, К. Эрроу, Д. Блэка, Э. Даунса. Объединение двух указанных интеллектуальных направлений и стало основой разработки комплекса идей, известных ныне как теория общественного выбора. Ключевую роль в этом сыграли представители так называемой Вирджинской школы в экономической теории. Признанным лидером этой школы является Дж. Бьюкенен, награжденный в 1986 г. Нобелевской премией по экономике «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений». Благодаря многочисленным работам Дж. Бьюкенена, а также таких видных специалистов в области теории общественного выбора, какДж. Бреннан, У. Нисканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлисон и другие, за период с начала 1960-х годов был достигнут существенный прогресс в разработке как базовых идей теории общественного выбора, так и «дочерних» теорий, опирающихся на эти идеи.

Источник

Идейный фундамент теории общественного выбора составляют работы таких ученых как

• Идейный фундамент теории общественного выбора

• Предоставление общественных благ в условиях прямой демократии

• Проблемы выбора в условиях представительной демократии

• Теории, основанные на концепции общественного выбора

1. Идейный фундамент теории общественного выбора

Теория общественного выбора представляет собой одно из наиболее ярких направлений экономического империализма, связанное с применением методологии неоклассической экономической теории для изучения политических процессов и феноменов. Зародившись в 1960-х годах как отрасль экономической науки, изучающая вопросы налогообложения и государственных расходов в контексте проблемы предоставления общественных благ, теория общественного выбора в последующие десятилетия значительно расширила сферу своего анализа и в настоящее время может рассматриваться в качестве дисциплины, по праву претендующей на статус «экономической теории политики».

Можно указать на три особенности теории общественного выбора, определяющие характер разрабатываемых на ее основе аналитических схем:

а) для описания поведения человека в политической сфере используются те же гипотезы, что и в неоклассической экономической теории: гипотезы следования личному интересу, полноты и транзитивности предпочтений, рациональной максимизации целевой функции;

б) процесс выявления предпочтений индивидов чаще всего понимается в терминах рыночного взаимодействия: предполагается, что отношения между людьми в политической сфере могут быть описаны в терминах взаимовыгодного обмена;

в) в ходе исследования ставятся вопросы, аналогичные тем, которые имеют центральное значение в неоклассической теории цены,

т.е. вопросы о существовании и стабильности политического равновесия, путях его достижения и его оценке с точки зрения принципа эффективности Парето .

Идеи, лежащие в основе теории общественного выбора, были впервые сформулированы в конце XIX в. представителями итальянской школы государственных финансов: М. Панталеони, У. Маццола, А. де Вити де Марко и др. Эти исследователи явились пионерами использования предельного анализа и теории цены для изучения бюджетного процесса, а также для моделирования спроса и предложения на рынке общественных благ. Данный подход нашел дальнейшее развитие в работах представителей шведской школы в экономической науке — К. Викселля и Э. Линдаля, уделявших первостепенное внимание политическим процессам, обеспечивающим определение государственной бюджетной политики.

Разработанные итальянскими и шведскими экономистами аналитические подходы долгое время оставались практически неизвестными для исследователей, работавших в традициях «основного течения» экономической науки. Вместе с тем в 1940—50-х годах представления о рациональном характере поведения индивидов в политической сфере стали активно проникать в научные дискуссии, прежде всего благодаря опубликованным в этот период работам И. Шумпетера, К. Эрроу, Д. Блэка, Э. Даунса. Объединение двух указанных интеллектуальных направлений и стало основой разработки комплекса идей, известных ныне как теория общественного выбора. Ключевую роль в этом сыграли представители так называемой Вирджинской школы в экономической теории. Признанным лидером этой школы является Дж. Бьюкенен, награжденный в 1986 г. Нобелевской премией по экономике «за исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений». Благодаря многочисленным работам Дж. Бьюкенена, а также таких видных специалистов в области теории общественного выбора, какДж. Бреннан, У. Нисканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлисон и другие, за период с начала 1960-х годов был достигнут существенный прогресс в разработке как базовых идей теории общественного выбора, так и «дочерних» теорий, опирающихся на эти идеи.

2. Предоставление общественных благ в условиях прямой демократии

Логически исходным пунктом исследований в области теории общественного выбора является анализ проблемы коллективного предоставления общественных благ. Этим благам свойственны специфические качества, которые собственно и обусловливают необходимость выработки особой процедуры принятия решений об их производстве:

1) неконкурентность в потреблении (потребление общественного блага одним индивидом не снижает уровня полезности, получаемого от потребления того же блага другим индивидом);

2) неисключительность в потреблении (общественное благо не может быть предоставлено исключительно тем членам общества, которые принимали участие в финансировании его производства; напротив, будучи произведено, общественное благо доступно для потребления всеми членами общества).

В условиях, когда финансирование производства общественных благ является делом добровольным, объем их предоставления оказывается ниже оптимального. В первую очередь это связано с наличием так называемой «проблемы безбилетника», суть которой состоит в следующем. Члены общества (или группы) могут оказаться склонны уклоняться от несения своей доли издержек, ожидая, что необходимые для производства общественного блага средства будут предоставлены другими. Таким образом, члены группы, придерживающиеся «стратегии безбилетника», рассчитывают — благодаря свойству неисключительности общественных благ в потреблении — бесплатно воспользоваться плодами усилий своих коллег. В описанных условиях объем средств, направляемых на производство общественных благ, будет недостаточным для финансирования того объема благ, который обеспечивал бы максимальное удовлетворение потребностей группы в этих благах .

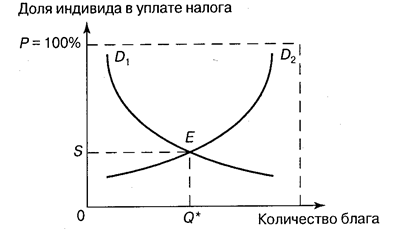

Рациональный путь решения проблемы производства общественных благ заключается в выработке процедуры принятия обязательных решений об участии членов общества (группы) в его финансировании. В случае если предпочтения людей в отношении данного общественного блага различаются по интенсивности (а следовательно, различаются и их желания вносить свой вклад в производство общественного блага), оптимальным как с точки зрения этических ценностей, так и с точки зрения эффективности результата является использование процедуры голосования, предусматривающей единогласное одобрение решений об объеме предоставления общественных благ и распределении соответствующих издержек. Этот фундаментальный вывод был сформулирован в конце прошлого века К. Викселлем. Один из вариантов достижения единогласия по вопросу о финансировании предоставления общественных благ был предложен учеником К. Викселля — Э. Ливдалем в книге «Справедливость налогообложения». В соответствии с принципом, выдвинутым Линдалем, доля индивида в финансировании общественного блага (интерпретируемая как «налоговая цена» предельной единицы общественного блага) должна в точности соответствовать предельной полезности общественного блага для данного индивида. В условиях, когда и ставка налога, и объем предоставления общественного блага являются объектом переговоров (так называемая модель добровольного обмена), определение равновесия может быть проиллюстрировано с помощью рис. 1.

Рис.1

Равновесие в модели добровольного обмена. Кривые D1 и D2 суть графики функций спроса индивидов 1 и 2 на общественное благо, OS — доля налога, уплачиваемого индивидом 1, SP — доля налога, уплачиваемая индивидом 2. Уменьшение доли налогов для каждого индивида (которое можно проиллюстрировать перемещением точки S вдоль оси абсцисс) обусловливает возрастание величины спроса на общественное благо. Равновесие по Линдалю достигается в точке Е, при объеме предоставления общественных благ Q* и распределении налогового бремени в пропорции OS : SP.

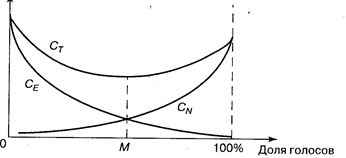

Вместе с тем правило единогласного принятия решений не свободно от существенных недостатков. Во-первых, у индивидов может существовать стимул к сокрытию их реальных оценок предельной полезности общественных благ, в результате чего модель добровольного обмена оказывается не в состоянии обеспечить оптимальное распределение налогового бремени. Во-вторых, модель Линдаля исходит из готовности индивидов платить за предоставление общественного блага; в то же время «готовность платить» может быть ограничена «способностью платить», связанной с размерами дохода. В-третьих, достижение единогласия может быть сопряжено с существенными трансакционными издержками (издержками ведения переговоров и выявления истинных позиций сторон, упущенными выгодами за период, предшествующий достижению соглашения, и т.д.). Структура издержек, связанных с долей голосов, необходимых для принятия решения о предоставлении общественных благ, представлена на рис. 2 .

Уровень издержек 1

Рис. 2

Издержки процесса голосования. Кривая СN— график функции трансакци-онных издержек, связанных с достижением согласия; кривая СЕ— график функции издержек, связанных с возможностью принятия решения, ущемляющего интересы части индивидов (в случае голосования по правилам, отличным от правила единогласия); кривая СТ— график функции совокупных издержек. Точка M соответствует минимуму совокупных издержек.

Таким образом, оптимальным правилом принятия решений в каждом конкретном случае является правило голосования, при котором минимизируется уровень совокупных издержек. При конфигурации графиков издержек, приведенной на рис. 2, ничто не дает основания полагать, что минимум функции совокупных издержек будет, достигнут при ОМ= 50%, т.е. при использовании правила простого большинства голосов. Данное правило будет оптимальным лишь в том случае, если участники переговоров высоко ценят время, затрачиваемое на принятие решения . Дело в том, что простое большинство голосов — минимальное условие непротиворечивости результатов голосования (если для принятия решения необходимо, к примеру, 40% голосов, то не исключена ситуация, когда два взаимоисключающих решения получат одобрение). В свою очередь, получение противоречивых результатов голосования затягивает процесс принятия решения, а значит, увеличивает издержки переговорного процесса. Следовательно, при высокой альтернативной стоимости времени возрастание функции С/Убудет наблюдаться только справа отточки М(при ОМ = 50%), а слева от этой точки она будет убывать: ведь чем ближе правило принятия решения к правилу простого большинства, тем меньше вероятность противоречивости результатов голосования и тем ниже издержки ведения переговоров. Если минимум функции СN достигается в точке А/при ОЛ/= 50%, то и минимум функции СТ будет достигаться в той же точке, а значит, правило простого большинства окажется оптимальным правилом принятия решений.

Хотя правило большинства голосов может оказаться оптимальным в условиях, когда принимается решение об объемах предоставления одного конкретного общественного блага, оно может привести к возникновению проблемы цикличности голосования в том случае, если принимается решение о выборе между различными общественными благами. Данную проблему нередко называют «парадоксом Эрроу», однако более корректными являются названия «парадокс голосования», или «парадокс Кондорсе» . Суть проблемы можно проиллюстрировать следующим примером (см. табл.1). Пусть группа лиц, принимающих решения о производстве одного из трех общественных благ, состоит из индивидов 1, 2 и 3. Предпочтения каждого из индивидов являются транзитивными, т.е. если индивид предпочитает первое благо второму и второе третьему, то он предпочитает первое благо третьему. При использовании правила большинства голосов выбор между благами А и В будет осуществлен в пользу А (такой выбор поддержат индивиды 1 и 2), а выбор между благами В и С— в пользу блага В (за этот выбор выскажутся индивиды 1 и 3). Исходя из принципа транзитивности предпочтений, логично было бы предположить, что благо А окажется для группы более предпочтительным, чем благо С. Однако на практике наблюдается противоположный результат, поскольку большинством голосов (поданных индивидами 2 и 3) благо С будет предпочтено благу А. Таким образом, коллективные предпочтения оказываются нетранзитивными, а использование процедуры принятия решений большинством голосов ведет к «зацикливанию» процесса голосования (иными словами, при указанной структуре предпочтений голосование может продолжаться бесконечно, не приводя к принятию однозначного решения).

Таблица 1

Парадокс голосования*

Предпочтения индивидов в отношении

общественных благ А, В иС

* Знак É — знак предпочтения. Агрегирование транзитивных предпочтений индивидов путем голосования ведет к нетранзитивности коллективных предпочтений.

Наличие «парадокса голосования» открывает путь к так называемому процедурному манипулированию: индивиды, наделенные правом формулировки вопросов, определения последовательности вынесения их на голосование и контроля за другими аспектами процедуры принятия решений, оказываются в состоянии добиваться выгодных для себя решений. Проиллюстрируем этот тезис с помощью нашего примера. Если правом определять процедуру голосования обладает индивид 1, он может сформулировать правило, согласно которому отклоненные варианты исключаются из дальнейшего рассмотрения. Тогда в первом раунде голосования он предложит вопрос о выборе между благами В и С (т.е. благами, которые лично он ценит меньше, чем «оптимальное» для него благо А). Во втором раунде он предложит группе выбор между благом, набравшим большинство голосов в первом раунде (благом О, и благом А. Очевидно, что во втором раунде большинство голосов будет подано в пользу блага А. Поскольку же принято правило, исключающее рассмотрение отклоненных вариантов, вопрос о выборе между благами А и С ставиться не будет и проблемы цикличности не возникнет, а результат голосования окажется максимально благоприятным для индивида 1.

Модели предоставления общественных благ в условиях прямой демократии позволяют сформулировать фундаментальные правила принятия коллективных решений. Вместе с тем большинство ситуаций, встречающихся в реальной жизни, предполагают принятие решений в больших группах, где непосредственное выявление предпочтений по каждому вопросу путем голосования влечет за собой существенные издержки. Для преодоления этой проблемы в обществе используются механизмы представительной демократии, которые также являются объектом исследований в рамках теории общественного выбора.

См.: БьюкененДж. иТаллокГ. Расчет согласия. Логические основания конституционной демократии. 1л. б//Нобелевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен. М.: Таурус Альфа, 1997 (работа 1962 г.).

Впервые обратил на нее внимание маркиз де Кондорсе в работе, увидевшей свет еще в 1785 г. (ему же принадлежит и авторство термина «парадокс голосования»). Спустя почти столетие изучению этой проблемы посвятил ряд работ английский математик и логик Ч.Л. Доджсон, более известный под литературным псевдонимом Льюис Кэррол. В XX в. проблема цикличности была заново открыта на основе работ Кондорсе и Доджсона Д. Блэком (В1ас1( ^. ТЬе Вес15юп5 оГа СотгтИее Нвт^ а 5рес1а1 Ма)оп1у // Есопоте1г1са. 1948. УЫ. 16. № 3. Р. 245—261) и получила классическую современную формулировку в работе К. Эрроу «Социальный выбор и индивидуальные ценности» (агголу К..1. 8ос1а1 СЬо1се апй 1пс1п’)с1иа1 Уа1иев. М.У.: \УИеу, 951).

3. Проблемы выбора в условиях представительной демократии

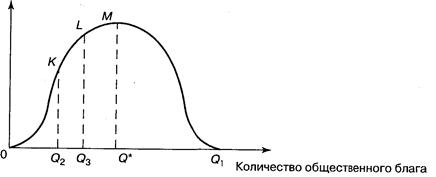

Простейшие модели выбора в условиях представительной демократии предполагают наличие двух партий, конкурирующих за голоса избирателей. Чтобы одержать победу на выборах, партии должны анонсировать предоставление такого объема общественных благ, который являлся бы желательным для большинства членов общества. Ключевое значение для теории общественного выбора имеет правило, выдвинутое Э. Даунсом в книге «Экономическая теория демократии»: «Партии формулируют свою политику с целью победить на выборах, а не побеждают на выборах с целью формулировать политику» . В том случае, если: 1) всех избирателей интересует один и тот же вопрос; 2) альтернативные подходы к решению этого вопроса могут быть представлены в виде линии политического спектра (т.е. ранжированы по принципу «больше-меньше», например, более высокий или более низкий уровень расходов); 3) предпочтения избирателей распределены симметрично; 4) если победителем становится партия, получившая большинство голосов — то оптимальной стратегией партий является ориентация на «медианного избирателя» (см. рис. 3).

Число голосов

Рис.3

Теорема о «медианном избирателе». При симметричном распределении предпочтений относительно конкретного общественного блага, максимизация голосов избирателей достигается при ориентации на количество общественного блага Q*, предпочтительное с точки зрения «медианного избирателя». Название теоремы связано с тем, что позиция Q* соответствует медиане политического спектра; иными словами, варианты Q Q* поддерживаются одинаковым количеством избирателей.

Чтобы лучше понять суть данного утверждения, получившего название теоремы о «медианном избирателе», рассмотрим аналогию с теорией размещения производства, использованную Э. Даунсом. Пусть вдоль некой улицы на одинаковом расстоянии друг от друга расположено 100 домов. Торговцу, принимающему решение о размещении своего магазина на данной улице, целесообразно выбрать «медианную» позицию, т.е. поместить его, скажем, в доме № 50. Если у торговца появится конкурент и разместит свой магазин в смежном доме — доме № 51, — рынок окажется поделен на две равные части: первый торговец будет обслуживать дома № 1-50, а второй — дома №51—100 (предполагается, что торговцы продают идентичные товары и единственный критерий выбора магазина для покупателей состоит в его удаленности от места жительства). Если один из торговцев уклонится от «медианной» стратегии (основав магазин в доме № 20, например) при том, что другой будет ее придерживаться, то первый торговец окажется в невыгодном положении, ибо его покупателями будут только жильцы домов № 1-30, а все остальные будут ходить за покупками к его конкуренту

Эта аналогия может быть напрямую перенесена на рис. 3. Если Q1 = 100 и Q* = 50, то партии 1 целесообразно заявить предвыборную платформу, ориентированную на предоставление 50 единиц общественного блага, а партии 2 целесообразно анонсировать предоставление 51 единицы общественного блага. Тогда партия 1 получит число голосов, соответствующее площади фигуры ОМQ*, а число голосов, полученных партией 2, будет представлено площадью фигуры Q*МQ. Отклонение от ориентации на медианного избирателя ведет к потере голосов. Если партия 1 анонсирует предоставление количества общественного блага Q2, то ее позиция окажется привлекательной лишь для тех избирателей, которые предпочитают производство не более количества Q3 общественного блага. Таким образом, партия 2 получит число голосов, соответствующее площади фигуры Q3LМQ1, в то время как число голосов, полученное партией 1, окажется гораздо меньше (оно будет соответствовать площади фигуры QКLQ3) .

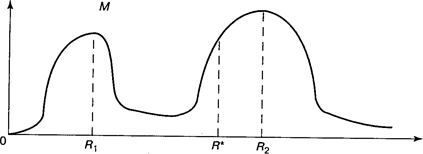

Можно видеть, что справедливость теоремы о «медианном избирателе» зависит от специфической формы распределения предпочтений избирателей. Распределение, приведенное на рис. 3, может быть характерно для случаев, когда в предоставлении рассматриваемого общественного блага так или иначе заинтересованы все избиратели. Более сложный случай возникает тогда, когда общественное благо для одной группы избирателей является одновременно антиблагом для другой группы. В качестве примера можно рассмотреть проект строительства порта в городе N, финансирование которого предполагается осуществлять за счет взимания дополнительного налога со всего населения страны. Для жителей этого города порт представляет собой безусловное общественное благо, в то время как жители соседнего города М, где уже есть торговый порт, согласны поддержать строительство пассажирского порта в городе М, однако строительство там торгового порта будет для них антиблагом (поскольку новый порт составит конкуренцию их собственному порту). Распределение предпочтений электората изображено на рис.4.

Уровень расходов на строительство

Рис.4

Бимодальное распределение предпочтений. Жители города Л/заинтересованы в строительстве пассажирского порта в городе N. расходы на которое составляют R1. Напротив, жители города ^заинтересованы в строительстве торгового порта (уровень расходов R2). Целям максимизации числа голосов избирателей соответствует анонсирование именно этих (модальных) объемов предоставления общественных благ, в то время как позиция «медианного избирателя» R* не является привлекательной ни для одной из партий.

Распределения подобного рода называются бимодальными . При бимодальном распределении оптимальные позиции партий соответствуют не «медианной» позиции R*, которая не обеспечивает максимизации числа голосов, а модальным позициям R1 и R2. В иллюстрируемом случае преимущество будет иметь партия, анонсирующая объем расходов R1, (например, партия 2). Вместе с тем у партии-конкурента (партии 1) отсутствуют стимулы анонсировать позицию, отличную от R1, поскольку в противном случае в борьбу может вмешаться новая партия, которая оттеснит партию 1 из числа лидеров . Таким образом, при бимодальном распределении предпочтений избирателей неприменим вывод о сближении позиций партий-конкурентов. Наиболее часто бимодальные (и полимодальные) распределения предпочтений избирателей наблюдаются при рассмотрении вопросов об осуществлении перераспределительных мероприятий (прямых и косвенных трансфертов). Данное обстоятельство играет первостепенное значение в рамках теории эндогенного определения экономической политики.

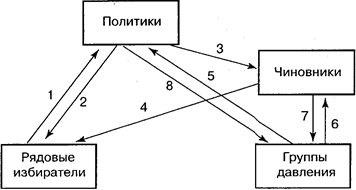

Усложнение моделей принятия решений в условиях представительной демократии связано с расширением числа субъектов, участвующих в выработке решений, а также с детальным учетом мотивов их поведения. Сама выработка политических решений моделируется в рыночных терминах, в связи с чем в рассмотрение вводится категория политических рынков. Объектом обмена на политических рынках являются, с одной стороны, мероприятия экономической политики, ас другой стороны, факторы политической поддержки: голоса избирателей, взносы в предвыборные фонды, иные трансферты ресурсов (в том числе взятки) и т.д. В роли субъектов политических рынков выступают избиратели, члены групп давления, а также субъекты принятия политических решений — политики и чиновники. Схема взаимодействия между ними представлена на рис. 5.

Схема взаимодействия субъектов политического рынка. В демократической системе избиратели делегируют полномочия принятия решений о проведении экономических мероприятий политикам (1). Часть решений политики принимают самостоятельно, оказывая тем самым воздействие на благосостояние избирателей (2), а часть — делегируют чиновникам (3), от решений которых также зависит благосостояние избирателей (4). В свою очередь группы давления осуществляют воздействие на решения политиков и чиновников, предоставляя им специфическую поддержку (связи 5 и 6) с целью добиться проведения выгодных для себя мероприятий (связи 7 и 8). Более сложная структура связей включает в себя также мероприятия политической рекламы, осуществляемые политиками и группами давления с целью оказать влияние на позицию избирателей (связи 9 и 10).

Группы давлении представляют собой группы экономических субъектов, объединенных общими интересами и способных эффективно воздействовать на процесс принятия политических решений. Не всякая группа с общими интересами (общепринятый термин — «группа интересов») «мест возможность стать группой давления. Ключевую роль здесь ищет «проблема безбилетника», суть которой изложена в разделе 2.Дм группы интересов мероприятия экономической политика, увеличивающие благосостояние ее членов, являются общественным благой. Чем многочисленнее группа и чем ниже выигрыш отдельных ее членов, чем ниже у них стимулы участвовать в издержках лоббирования выгодных для группы мероприятий. К примеру, потребители, благосостояние которых уменьшается вследствие введения импортных пошлин на обувь, в принципе могут рассматриваться как члены группы интересов; в то же время они слишком многочисленны, а проигрыш каждого из них слишком мал, чтобы они могли объединиться» группу давления с целью лоббирования против введения пошлин. Напротив, национальные производители получают значительный выигрыш от этих пошлин, а число производителей гораздо меньше по сравнению с численностью потребителей. Объединяясь в группу давления, производители осуществляют лоббирование, чаще всего сопряженное с трансфертами ресурсов в пользу субъектов принятия политических решений. Благодаря этому в демократическом обществе могут осуществляться мероприятия экономической политики, противоречащие интересам основной массы избирателей, но выгодные для влиятельных групп давления. В том случае, если в противостояние вступают две группы давления (например, производители оборудования, заинтересованные в повышении на него импортных пошлин, и представители отраслей, которые используют это оборудование), то наибольшие шансы провести выгодный для себя курс экономической политики имеет та группа, которая может мобилизовать больший объем ресурсов для лоббирования; этот объем, в свою очередь, зависит от ресурсного потенциала членов группы, ожидаемых ими выгод и степени проявления в группе «проблемы безбилетника» .

О поведении политиков мы уже имели случай говорить выше. Здесь же важно заметать, что дополнительным фактором их победы на выборах становится объем взносов в их предвыборные фонды, которые предоставляют группы давления в обмен на обещание проводить выгодный для них курс экономической политики.

Чиновники представляют собой субъектов принятия политических решений, которым политики делегируют часть полномочий и конкретных сферах деятельности. Причиной для такого делегирования служит в первую очередь стремление использовать выгоды специализации, связанные с тем, что решением специфических проблем занимаются обладающие соответствующей компетенцией сотрудники государственных органов. При этом возникает «проблема доверителя-агента», известная в современной институциональной теории. Политики делегируют чиновникам часть своих полномочий, но обладают ограниченными возможностями контролировать их деятельность. В рамках концепции, выдвинутой У. Нисканеном, предполагается, что производственная функция государственного агентства (т.е. характер преобразования финансовых ресурсов, получаемых агентством, в результаты его деятельности) известна только руководству агентства. В немалой степени это обусловлено тем, что результаты деятельности агентства часто носят «неосязаемый» характер (постановления, докладные записки и др.). В то же время предполагается, что благосостояние чиновников зависит от размера бюджета агентства: это открывает возможности для увеличения их вознаграждения, повышения должностного статуса, репутации и т.д. В результате оказывается, что чиновникам удается существенно завышать бюджеты агентств по сравнению с уровнем, действительно необходимым для выполнения функций агентства. Данные аргументы играют существенную роль в обосновании тезиса о сравнительной неэффективности предоставления общественных благ государственными органами, который разделяет подавляющее большинство сторонников теории общественного выбора.

Наконец, следует сказать о подходах к изучению поведения избирателей. С точки зрения модели рационального выбора избиратели будут участвовать в голосовании лишь в том случае, если ожидаемые выгоды превысят при этом ожидаемые издержки. Размер ожидаемых выгод равен произведению прироста благосостояния, который получит избиратель в результате победы партии, анонсирующей наиболее благоприятный для него курс экономической политики, на вероятность того, что именно голос данного избирателя окажет решающее влияние на исход выборов (дополнительным множителем может служить субъективная оценка избирателем вероятности того, что партия будет выполнять свои предвыборные обещания). Поскольку вероятность «подать решающий голос» в большинстве случае ни мала, величина ожидаемых выгод также оказывается незначительной. В то же время издержки участия в голосовании вполне ощутимы (потери времени, издержки проезда до избирательного участка, в ряде стран — издержки регистрации в качестве избирателей). Отсюда следует вывод, что рациональной стратегией избирателя является стратегия рационального абсентеизма (отказа от участия в выборах). По той же причине предполагается, что избиратели откажутся нести издержки приобретения информации о позиции конкретных партий (стратегия рационального обскурантизма, или рационального неведения) .

Вопрос о том, почему избиратели все же участвуют в выборах, иногда рассматривается в качестве фундаментального вопроса теории общественного выбора. На этот вопрос пока не получено адекватного ответа (возможные гипотезы сводятся к роли идеологических предпочтений, комплекса «болельщиков», поддерживающих различные партии из «спортивного интереса», или желания избирателей сохранить демократическую систему как таковую). В то же время модель рационального выбора позволяет сделать эмпирически верифицируемые прогнозы относительно того, что активность избирателей будет расти: 1) с увеличением «избирательного дифференциала» (т.е. оценки превышения выгод, связанных с победой наиболее привлекательной для избирателей политической силы, над выгодами, связанными с победой следующей по степени предпочтительности силы); 2) с увеличением неопределенности результатов выборов (что повышает шансы избирателя оказать на них влияние); 3) с сокращением издержек голосования (связанным, к примеру, с проведением выборов в специально для этого назначенные выходные дни). Кроме того, представление о рациональном обскурантизме избирателей дает объяснение высокой эффективности мероприятий политической рекламы: в условиях, когда избиратели не заинтересованы в самостоятельном поиске информации, сопряженном с издержками, важную роль играет информация, получаемая ими бесплатно.

Рассмотренные предположения относительно особенностей поведения субъектов политического рынка играют ключевую роль в рамках «дочерних» теорий, развивающихся на базе теории общественного выбора. Рассмотрим главные из них: теорию конституционного выбора, теорию политического делового цикла, теорию политической ренты, теорию эндогенного определения экономической политики и экономическую теорию политических институтов.

Источник