- Икона нерушимая стена гефсиманский скит

- Освящение иконы

- Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

- Икона Божией Матери «Нерушимая Стена»

- Икона нерушимая стена гефсиманский скит

- Освящение иконы

- Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

- Святыни скита

- Икона Пресвятой Богородицы «Черниговская-Гефсиманская»

- История святого образа

- Описание иконы

- В чем помогает образ

- Черниговско-Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры: описание

- Особенности монашеской жизни

- Основатели первых скитов

- Чудотворная икона и богомудрый старец

- Завершение периода строительства

- Под гнётом богоборческой власти

- Послевоенные годы

- Возвращения скита в собственность лавры

- Сергиев Посад. Гефсиманский Черниговский скит в наши дни

- Комплекс построек в псевдорусском стиле

- Как доехать до скита?

Икона нерушимая стена гефсиманский скит

19 августа (6 по старому стилю) Церковь молитвенно празднует день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Освящение иконы

3 августа 2021 благочинный Гефсиманского Черниговского Скита игумен Геласий совершил чин освящения установленной на надкладезной часовне иконы святого благоверного князя Владислава Сербского.

Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

Икона Божией Матери «Нерушимая Стена»

Обновление этого образа связано с возрождением обители. С момента возобновления скитской монашеской жизни, регулярных служб, ежедневного молебного пения у икон Божией Матери, начала ремонтно-реставрационных работ по восстановлению святынь Скита, братия и прихожане обратили внимание на проявляющиеся лики ангелов, увеличение их числа и просветления самой иконы. Это чудесное событие придавало силы и крепость духа всем труждающимся на поприще возрождения древней обители.

Ныне благодарны всем, кто внес свою посильную лепту в дело благоукрашения и сохранения иконы, дабы сия святыня, по словам Священного Писания: «Никтоже светильника вжег, в скрове полагает, ни под спудом», стала доступна всем прибегающим к помощи и заступлению Царицы Небесной, изливающей благодать через сей Чудотворный образ.

Источник

Икона нерушимая стена гефсиманский скит

19 августа (6 по старому стилю) Церковь молитвенно празднует день Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Освящение иконы

3 августа 2021 благочинный Гефсиманского Черниговского Скита игумен Геласий совершил чин освящения установленной на надкладезной часовне иконы святого благоверного князя Владислава Сербского.

Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня

Святыни скита

1 сентября 1869 года, в день церковного новолетия в Скиту просияла Черниговская икона Божией Матери, данная вкладом в Пещерный храм. Произошло исцеление парализованной крестьянки, страдавшей от своей болезни девять лет. С этого момента было зарегистрировано свыше 100 чудес и исцелений, исходящих от этой иконы. Многие больные устремились в Скит и прикладывались к чудотворному образу. По почте просили прислать маслица от лампадки, заочно заказывали молебны, молились даже перед изображением иконы в книгах — и все были услышаны, все получали помощь. Списки с чудотворного образа Божией Матери разошлись повсюду и почитаются во многих православных храмах. Не случайно, что прообраз этой иконы был обретен преподобным Антонием Печерским, родоначальником русского монашества и первым русским пещерником.

В Черниговском соборе, помимо двух чтимых списков с чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Черниговская Гефсиманская, находятся и другие святыни.

Голгофа с частицей Древа Животворящего Креста Господня.

Камень от гроба Божией Матери, привезенный из Иерусалима в 1850 на благословение новой Северной Гефсимании.

Икона Божией Матери Всецарица — благословение Святой Горы Афон, дар монастыря Ватопед.

Рака с частицами мощей Киево-Печерских и других святых.

Иконы с частицами мощей. Икона святой блаженной Матроны Московской.

Икона святых благоверных князей Муромских Петра и Февронии.

Икона святителя Николая.

Икона преподобного Сергия Радонежского.

Икона преподобного благоверного князя Олега Брянского.

Икона святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

Источник

Икона Пресвятой Богородицы «Черниговская-Гефсиманская»

Иконы Богородицы для Православной церкви представляют огромную ценность, ведь каждая из них содержит в себе не только подкрепляющую силу милости и любви для каждого православного христианина, но и чудотворную силу, которая отвечает на нужды прихожан реальными чудесами. Одной из таких ценностей является икона Божией Матери — Черниговская, которую прозвали в народе Гефсиманской. Она является списком с Ильинского образа Девы Марии по преданию.

История святого образа

Образ Божией Матери Ильинской, хранившаяся недалеко от Чернигова, Украина в Троицком Ильинском монастыре известна множеством чудес. О ней написано много книг и сделано несколько копий, причем чудодейственная сила оригинала проявилась в каждой из них.

Черниговская-Гефсиманская копия была создана в XVIII веке, при этом автор ее неизвестен. По преданию, ее написал один из монахов Киево-Печерской Лавры, а после передал в дар священнослужителю Иоанну Алексееву. Священник однажды подарил ее девушке Александре Филипповой, после того, как она получила исцеление от святого образа по трепетной и жаркой молитве на протяжении нескольких дней. Александра, в свою очередь, в 1852 году подарила икону Троице-Сергиевой Лавре.

Наместник Антоний решил поместить икону в новом храме, который был назван в честь святого Архангела Михаила и освящен в 1851 году. Черниговско-Гефсиманская икона таким образом приняла в себя множество благословений и впитала в себя все соки Православной Русской Церкви.

По преданию, ее благословляли множество святых:

Будучи настолько благословенной, Черниговско-Гефсиманская икона Богородицы проявила свои чудодейственные силы.

Первое чудо, которое было официально зафиксировано, произошло в сентябре 1869 года, когда полностью была исцелена Фекла Адрианова от полного паралича. Она провела месяц в Лавре и была полностью исцелена. Об этом есть записи не только в летописях Лавры, но и в записках митрополита Московского, который лично беседовал с Феклой.

Читайте еще о чудотворных иконах:

В том же году в Гефсиманский скит приехал святитель Иннокентий и слезно молился перед иконой, во время исполнения благодарственного молебна в ее честь. В этом же месяце произошло еще несколько чудес по молитвам к иконе. Началось паломничество к реликвии и толпы нуждающихся и больных христиан шли в скит для молитвы.

На заметку! До начала XX века было зафиксировано монахами скита более 100 чудес.

Монахи скита крайне почитали драгоценный образ и ходатайствовали Священному синоду о выделении дня празднества, которое было назначено первоначально на 16 апреля. Но затем дата была перенесена на 1 сентября. Сегодня в Троице-Сергиевой Лавре находятся списки с драгоценного образа Черниговско — Гефсиманской иконы.

Сам оригинал был перенесен в московский храм в 1922 году, поскольку Гефсиманский скит закрыли коммунисты. Но и новое место пребывания реликвии долго не простояло — в 1938 году храм был закрыт, а драгоценные образа сожжены.

Черниговско-Гефсиманская икона была чудесным образом спасена христианской семьей. Но после этого след образа теряется, и он до сих пор не найден.

На заметку! Список сегодня можно увидеть в Троицком соборе, но монахи молятся о возвращении оригинального изображения.

Описание иконы

Икона относится к типу Одигитрия — Богородица изображена с Христом на руках в царских одеяниях. Этот тип иконы говорит о величественном статусе Богородицы и ее высоком положении в небесной иерархии.

На головах у Девы Марии и Христа — царские короны, которые выполняют роль символа Царствования. Младенец Христос благословляет всех с рук Матери перстом, направленным к смотрящим. Образ написан на полотне небольшого размера в ярких золотых красках, которые как бы дополняют царственный образ Матери и Младенца.

В чем помогает образ

Христиане, приходя к образам Богородицы с разными нуждами, верят, что Матерь Божья сможет защитить и помочь, ведь у нее любящее и сострадающее материнское сердце.

О чем можно молиться Черниговско-Гефсиманской Божьей Матери? Она помогает в следующих случаях:

- спасение родительских душ;

- спасение и благопристойный образ жизни детей;

- благополучное замужество;

- спасение собственной души;

- помощь в испытаниях и трудностях;

- борьба с тяжелыми болезнями;

- исцеление от паралича, слепоты;

- сила противостоять искушениям и грехам.

Важно! Каждый верующий может молиться Богородице и простить ее о милости. Стоит лишь помнить, что вся милость — от Господа и Матерь Божия лишь ходатайствует за людей. Важно приходить к ней с открытым и чистым сердцем, читая молитву к священному образу.

Читать молитвы можно каждый день во время регулярного утреннего и вечернего молитвенного правила, но обязательно следует вспоминать Богородицу в день ее памяти — 1 сентября. В этот день также можно совершить паломничество в Троицкую Лавру.

О, Небесная Владычица, Святая Мать и Царица Небесная, умоляем, услышь и спаси меня, раба грешного (ваше имя). Избавь жизнь мою от напрасной лжи, зла, различных бедствий, напастей, внезапных смертей. Помилуй жизнь мою в часы утренние, вечерние и ночные. Пусть каждый час, прожитый на земле, пройдет под Твоим покровительством. Сохрани меня спящего, сидящего, лежащего и идущего и словно покровом милостью своей укрой. Только ты, Царица Небесная, — крепкая и нерушимая стена, разделяющая меня и сети дьявольские, так не позволь мне погрязнуть в этом. Защити душу мою и тело мое от врагов видимых и невидимых, словно щит, укрой меня. О, Владычица и Госпожа, сохрани меня от смерти напрасной и подари мне смирение до конца дней моих. Лишь Ты — хранительница наша и надежда всякого верующего. К Твоим ногам преподаем, не отвернись от нас, избавь от бед и страданий. Пусть во веки веков ты будешь воспета и благословенна. Аминь.

Источник

Черниговско-Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры: описание

На расстоянии трёх километров от Свято-Троицкой Сергиевской лавры расположен приписанный к ней Черниговско-Гефсиманский скит. С середины XIX века и вплоть до установления советской власти он являлся одним из двух родственных, но все же самостоятельных скитов, находившихся по разные стороны Корбушинского, или, как его ещё называют, Верхнего Скитского пруда. Их история повторяет собой тяжкий путь народа от беззаветного служения Богу, низринувшегося до полного попрания святости и вновь возвращающегося к своим духовным истокам.

Особенности монашеской жизни

В российском православии с незапамятных времён сложилась традиция: особо ревностные монахи, испросив благословения у настоятеля, покидают стены обители и селятся в отдалении от неё. Такой уход позволял им в большей степени сосредоточиться на молитве, избегая всего мирского и суетного, что, так или иначе, проникает в стены монастыря. Административно они оставались приписанными к основной обители и во всём повиновались её настоятелю, но избранная ими форма жизни позволяла установить для себя более строгий устав, построенный на правилах строжайшей аскезы.

Порой иноки селились уединённо и становились отшельниками, но иногда они, объединившись по несколько человек, основывали небольшой, но самостоятельный монастырь, именуемый скитом. Само это слово произошло от названия района Египта, в котором, по преданию, зародилось монашество, и откуда оно разошлось по миру.

Основатели первых скитов

Наиболее ранний скит Троице-Сергиевой лавры – Гефсиманский – был основан в середине XIX века иноками, пожелавшими предаться более уединённой молитвенной жизни. Место для него они избрали на противоположном от лавры берегу Корбушинского пруда. Произошло это, как явствует из документов, в 1845 году, а уже через два года на ближнем берегу в Исаковской роще поселился весьма чтимый в те годы московский юродивый Филиппушка.

Прежде этот человек Божий был насельником лавры, но, испросив у настоятеля благословение на подвиг отшельничества, удалился от братии и в уединённом месте ископал себе земляную келью. Но это не была простая землянка, в каких нередко селились на Руси те, кому жизнь оказалась мачехой. Свою келью Филиппушка строил по образцу пещер, устроенных в Киево-Печерской лавре, где довелось ему побывать во время своих бесконечных странствий. Четыре года провёл юродивый в неустанных трудах. Постепенно к нему стали присоединяться и другие монахи. В результате их усердия в 1851 году был выстроен целый комплекс подземных ходов с маленькими кельями и пещерный храм, освящённый в честь Архангела Михаила.

Чудотворная икона и богомудрый старец

В 1852 году местная помещица Александра Григорьевна Филиппова пожертвовала для пещерного храма икону Черниговской Божьей Матери, получившую впоследствии известность как «Черниговско-Гефсиманская икона» и давшую название самому скиту. Её благодатная сила проявилась впервые, когда по молитвам перед ней получила исцеление парализованная крестьянка. Позже подобные случаи повторялись неоднократно.

С начала семидесятых годов XIX века Черниговско-Гефсиманский скит приобретает особую славу. Это происходит потому, что в нём селится Василий Ильич Меркулов, ставший одним из ярких представителей российского старчества. Для беседы с ним в скит со всей страны съезжаются те, кто жаждет Божьей правды, а в январские дни 1905 года за духовной поддержкой после известных событий на Дворцовой площади приезжает император Николай II. В 1866 году Меркулов принимает постриг с именем Варнава.

Завершение периода строительства

Начиная со второй половины пятидесятых годов XIX века Черниговско-Гефсиманский скит расширяется, и на его территории возводятся новые сооружения. В частности, была построена деревянная церковь святых преподобных Антония и Феодосия. Увеличили и пещерную церковь. Но основное строительство пришлось на конец столетия. Пещерный комплекс стал официально называться Черниговским монастырём.

Под гнётом богоборческой власти

В 1919 году инициированная Лениным атеистическая компания затронула и Сергиев Посад. В ноябре лавра была закрыта. По распоряжению городских властей насельников обязали перейти в оба находившихся у Верхнего Скитского пруда скита – Гефсиманский и Черниговский.

Но прожили в них монахи недолго. В 1921 году Черниговский скит был закрыт, а находившаяся в нём чудотворная икона передана в московский храм преподобного Сергия Радонежского. Несколько дольше просуществовал Гефсиманский скит. В период НЭПа ему был присвоен статус сельскохозяйственной общины, и обитель какое-то время ещё держалась на самообеспечении.

Однако уже в 1924 году закрылась последняя церковь, освящённая в честь Успения и Вознесения Божьей Матери, а вскоре за этим последовало выселение с обжитого места и самих монахов. Последний настоятель скита – игумен Израиль – был отправлен в ссылку, где и скончался в начале пятидесятых годов.

Послевоенные годы

По окончании войны Сергиев Посад попал в число тех немногих городов, где возродилась монашеская жизнь. В 1946 году по распоряжению правительства вновь открыли Троице-Сергиеву лавру, где в Успенском соборе в Великий четверг было совершено первое богослужение. Однако о возвращении монахам отобранных у них скитов речь не шла. На территории, где прежде находился Гефсиманский скит, с начала пятидесятых годов разместилась воинская часть. Для её благоустройства были взорваны все сохранившиеся до той поры монастырские строения. Уцелела лишь незначительная часть ограды.

Судьба Черниговского скита сложилась не менее печально. В период советской власти он длительное время использовался как тюрьма, а затем в качестве интерната для инвалидов. Лишь в 1988 году, когда изменилась государственная политика по отношению к церкви, начался процесс его возрождения. В связи с этим по инициативе Московского Патриархата и при участии православных активистов был учреждён специальный комитет.

Возвращения скита в собственность лавры

В это же время в самой Свято-Троицкой Сергиевой лавре проводились регулярные богослужения перед чудотворной иконой Черниговской Божьей Матери, находившейся к тому времени в притворе Троицкого собора, и перед иными святынями. Возобновили также регулярные панихиды на месте упокоения старца Варнавы.

В результате неустанных молитв и длительных переговоров с чиновниками различного уровня Черниговско-Гефсиманский скит был, наконец, передан лавре, причём процесс этот был поэтапным. Вначале прежним владельцам вернули здание Черниговского собора и чудом сохранившуюся деревянную келью старца Варнавы – того самого, к которому приезжал лично император.

Затем уже в распоряжение монастырских властей передали остальные здания и саму территорию, на которой они расположены. В полном объёме к своей прежней жизни скит возвратился в 1990 году, когда в нём было возобновлено монашеское жительство. Через пять лет к лику святых причислили и старца Варнаву, на могиле которого было засвидетельствовано множество исцелений.

Сергиев Посад. Гефсиманский Черниговский скит в наши дни

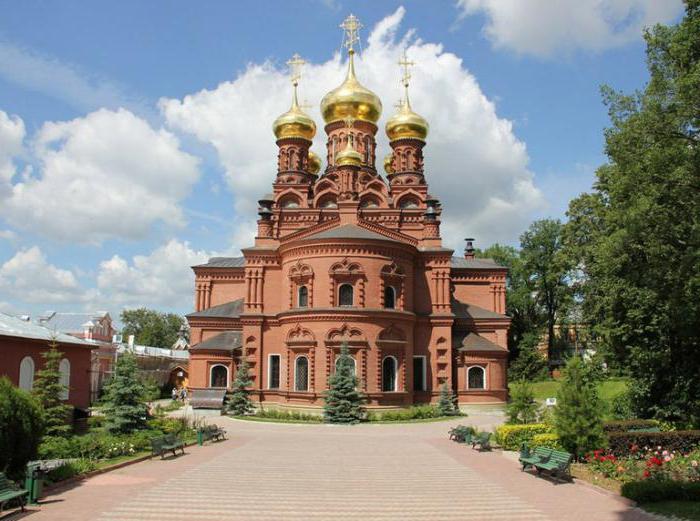

Время всё расставило на свои места. Сегодня Черниговско-Гефсиманский скит, как и в прежние годы, принимает большое количество желающих посетить это удивительное место. Кроме того, что он возродился как центр духовной жизни, его по праву относят к числу наиболее значимых историко-культурных памятников. Архитектурным центром комплекса является Черниговский храм, построенный в 1889 году.

Под ним находится пещерный храм, положивший начало строительству скита. Его трапезная была значительно расширена в последние годы XIX века, и в той части, которую создал своими трудами основатель скита юродивый Филиппушка, сегодня помещается алтарь. Храм полностью восстановлен и в нём проводятся богослужения.

Комплекс построек в псевдорусском стиле

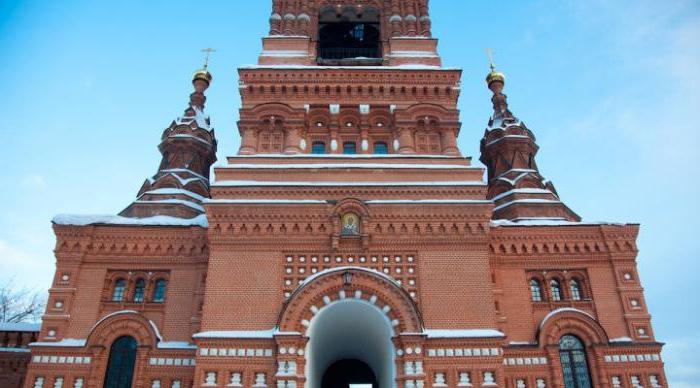

Кроме того, внимания заслуживает и двухэтажный келейный корпус, строительство которого было завершено в 1865 году. Следует отметить, что все постройки, украсившие Черниговский Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры после 1889 года, возводились в псевдорусском стиле. Это позволило зодчим создать единый архитектурный ансамбль, включивший в себя и здание Черниговского собора.

Особый же интерес у тех, кто посещает скит Троице-Сергиевой лавры, вызывает стоящая напротив Черниговского храма пятиярусная колокольня, построенная в 1895 году. Автором проекта стал московский зодчий А. А. Латков. Кроме своих художественных достоинств, она замечательна ещё и тем, что по высоте почти равна колокольне Свято-Троицкой Сергиевой лавры, поднявшейся к небу на восемьдесят восемь метров.

Среди святынь, которыми славится Гефсиманский Черниговский скит, — икона «Нерушимая стена». Значение этого Богородичного образа, на котором Царица Небесная изображена с воздетыми к небу руками, заключено в самом названии, выражающем Её заступничество за христиан и ходатайство о них перед Своим Предвечным Сыном. Эта икона, как и знаменитая «Черниговская икона Божьей матери», признана чудотворной.

Как доехать до скита?

Обычный вопрос, который задают желающие посетить Черниговско-Гефсиманский скит – как добраться до него? Это не составит труда. Достаточно доехать электропоездом до станции Сергиев Посад, а затем продолжить путь на автобусе № 38. Нужная остановка так и называется – «Черниговский скит». Можно также воспользоваться услугами маршрутного такси, доехав до посёлка Ферма. Дальнейшая дорога пешком займёт не более пяти минут. Каждый посетитель скита, несомненно, окунётся в атмосферу русской православной старины.

Источник