- Исследование грунта под фундамент – анализ условий, методы определения и оценка

- Анализ геологических условий

- Типы грунтов – краткий обзор

- Профессиональное исследование

- Анализ грунта под фундамент: как произвести оценку самостоятельно

- Задача для профессионалов

- Изучаем почву своими силами: на что обратить внимание

- Исследуем грунт

- Ориентировочное исследование и анализ грунта под фундамент.

Исследование грунта под фундамент – анализ условий, методы определения и оценка

Строительство любого капитального здания начинается с устройства его подземной части. Но еще до ее возведения требуется выполнить исследование грунта под фундамент, чтобы определить тип почвы на участке и структуру грунтовых слоев. Далее, на основании полученных результатов производится привязка проекта к местности, а именно – делаются соответствующие расчеты, после чего окончательно выбирается тип и глубина заложения фундамента.

Анализ геологических условий

В целях экономии частные застройщики нередко отказываются от исследования грунтов. Но делать этого не следует, так как игнорирование факторов, напрямую оказывающих влияние на несущую способность фундамента, может привести к существенным материальным затратам уже в ходе эксплуатации дома. Силы морозного пучения могут разрушить бетон или кладку, отсутствие прочного основания повлечет за собой неравномерную осадку строения, а наличие на участке плывуна приведет к непредсказуемым последствиям. И это не говоря уже о негативной роли, которую оказывает высокий уровень подземных вод.

Владельцу не следует полагаться на «авось» или советоваться с соседями только потому, что свой дом они уже построили. Дело в том, что даже на близкорасположенном участке толщина и структура грунтовых слоев могут различаться. Вдруг на месте застройки находится насыпь, или водоупорный пласт располагается намного выше? Визуально это определить невозможно, в связи с чем потребуется брать пробы.

Определить геологию под фундаментом и выполнить анализ грунта считается важнейшим этапом строительства, позволяющим возвести надежный дом, который прослужит не одному поколению.

Для исследования рекомендуется вызвать специальную службу, гарантирующую достоверность полученных результатов. Специалисты проведут полевые работы и, при необходимости, лабораторные проверки. По окончании работ службы дадут письменное заключение, на основании которого проектировщики выполнят расчеты подземной части строения. Конечно же, стоить это будет недешево.

Организовать исследование грунтов можно и самостоятельно, но только в случае отсутствия на площадке застройки сложных геологических условий – болотистой местности, торфяников, насыпей и т.д. Для забора проб следует вырыть шурф, либо пробурить скважину, после чего определить тип грунта и сделать правильные выводы. Кроме того, необходимо будет уточнить уровень подземных вод, а вот глубину промерзания измерять не потребуется. Данный показатель зависит от региона и принимается по справочным таблицам.

Типы грунтов – краткий обзор

Особой прочностью обладают скальные породы. Им не грозят просадки и вспучивание, а вода их не размывает. Такие же свойства присущи твердым обломчатым грунтам, но лишь в случае малого присутствия в их структуре пылеватых либо глинистых частиц.

Крупнозернистые пески не поддаются силам морозного пучения и великолепно показывают себя в качестве основания под фундамент. Мелкозернистые и пылеватые типы песчаных грунтов имеют такой недостаток как плывучесть, особенно если они находятся в зоне высокой влажности. Но в сухом состоянии и при определенных условиях они считаются хорошей опорой для подземной части дома.

Суглинки и глины относятся к проблемному типу грунтов. Они обладают хорошей прочностью лишь в твердом состоянии. При замачивании их свойства ухудшаются, а в случае промерзания они начинают вспучиваться. Данный фактор следует учитывать при выборе способа устройства основания под фундамент.

Что касается слабых и насыпных грунтов, то для них предлагаются свои варианты подземных конструкций. Одним из них является установка свай. В этом случае потребуется обстоятельное инженерное исследование геологических условий специализированными компаниями, так как плотные грунтовые пласты могут залегать слишком глубоко.

Перед заключением договора рекомендуется поинтересоваться у представителя фирмы, есть ли у них лицензия на проведение подобных работ.

Признаки, позволяющие самостоятельно определить тип грунта:

- песок – быстро оседает на дно емкости при смешивании его с бо́льшим по объему количеством воды. Из влажного песка с трудом формируются колбаски, а высохший образец легко крошится;

- глина – в воде слабо растворяется, оставаясь длительное время в виде суспензии. Раскатывается наподобие пластилина в колбаски, которые после продолжительного высыхания становятся твердыми;

- ил – при размешивании с водой оседает достаточно медленно (от 15 минут до часа). Он эластичен при формовании, но разламывается при высыхании;

- при похлопывании по влагонасыщенному грунту вода выступает быстро (ил) или медленно (глина).

Профессиональное исследование

Квалифицированная оценка грунтовых условий позволит максимально обезопасить конструкцию фундамента от разрушений, а дом – от перекосов. В зависимости от места проведения, исследования подразделяются на полевые и лабораторные.

Не следует думать, что заказывать услуги по определению характеристик и свойств грунта придется в полном объеме. Перечень работ предварительно оговаривается с исполнителем. Возможно, что потребуется лишь минимальный набор из пунктов, предусмотренных в прайс-листе.

В полевых условиях проводится как общее, так и детальное обследование грунтов. Преимуществами метода являются:

- возможность оценки большого массива пород;

- залегание слоев без нарушения их структурного сложения;

- изучение грунтовых пластов в естественном состоянии (давление, колебание подземных вод и пр.).

Полевые исследования дают более точные результаты, определяющие тип и несущие свойства грунта, неоднородность состава и противостояние каким-либо негативным факторам. В состав работ может входить:

- зондирование – динамическое, статическое, крыльчатое;

- проверка массива на сдвиг, обрушения, сжимающие нагрузки;

- изучение свойств и просадки почвы при замачивании;

- создание напряженного состояния и усилий в различных направлениях.

В результате составляется максимально детальный отчет о геологическом строении участка застройки, расположении подземных вод и характеристиках грунтовых слоев. Одним из наиболее важных свойств является несущая способность. От нее во многом зависит тип и глубина заложения фундамента.

В лабораториях проводят более полный комплекс исследований, а при определении результатов используют уточняющие коэффициенты.

Важно знать о том, что до начала исследования грунта следует попробовать найти инженерно-геологические разрезы ближайшей местности. В городах и крупных поселках они наверняка имеются в архивах проектных организаций. При положительном результате исследовать грунты под фундамент не придется. А вот в условиях освоения новых территорий без геологов не обойтись.

Источник

Анализ грунта под фундамент: как произвести оценку самостоятельно

Земля под нашими ногами похожа на слоеный пирог. Причем верхняя, плодородная, его часть – далеко не самая толстая. И не самая важная, если вы собираетесь не сажать, а строить. Гораздо важней то, что под ней – пески, глины, супеси. Имеют значение их толщина и несущая способность, ведь именно им держать на себе довольно увесистую конструкцию – ваш дом. Поэтому прежде всех остальных шагов следует выяснить геологическое строение грунта на участке.

Эта информация пригодится вам в разных целях:

- при выборе типа и ширины фундамента;

- во время планирования сада и выбора растений для тех или иных его зон;

- для определения глубины залегания подземных вод.

Задача для профессионалов

Почва только с виду кажется твердой и неподвижной. На самом деле в ней то и дело происходят различные процессы, из-за которых и фундамент, и стены могут покрыться опасными трещинами. Неравномерность залегания слоев, склонность грунта к вспучиванию, наличие песчаных линз и плывунов могут довести ваш дом до аварийного состояния. В общем, предварительный анализ грунта – мера обязательная.

Узнать, из чего состоит почвенный пирог на вашем участке, можно двумя способами:

- заказав профессиональные инженерно-геологические изыскания;

- изучив состав грунта самостоятельно.

Первый путь затратнее, но эффективней. Специалисты возьмут пробы на нужной глубине с определенным шагом и составят геологический разрез вашего участка с указанием состава почвы и водоносных горизонтов. Вы получите информацию по:

- однородности состава грунта;

- его несущей способности;

- проверке массива на сдвиг и обрушающие нагрузки;

- величине просадки почв при увлажнении и т. д.

Изучаем почву своими силами: на что обратить внимание

Если вы не хотите тратиться на специалистов, попробуйте провести геологические исследования самостоятельно. Для этого с помощью садового бура сделайте несколько шурфов в разных точках участка. Для не очень ответственных построек, например, дачных домиков достаточно взять пробы в двух точках на контуре будущего здания, но лучше перестраховаться и сделать 3–4 шурфа. Это поможет получить более точную картину залегания пород и обезопасить себя от возможных проблем.

Обратите внимание и на глубину шурфования. Поскольку фундамент рекомендуется заглублять ниже точки промерзания, делать шурф надо также ниже этой отметки. Данные по глубине промерзания в разных регионах страны содержатся в специальных таблицах. Для средней полосы она составляет 1,4–1,6 м.

Высота здания тоже имеет значение. В зависимости от нее глубина выемки должна быть:

- равной глубине промерзания и ниже – для сравнительно легкой одноэтажной постройки;

- 3,5–4 метра – при возведении дома высотой в два этажа и более;

- 4–5 метров при наличии цокольного этажа в одноэтажном доме;

- 8–9 метров, если планируется устроить цокольный этаж в двухэтажном кирпичном доме. Правда, выполнить такие работы самостоятельно вам будет уже не под силу и без помощи специалистов тут не обойтись.

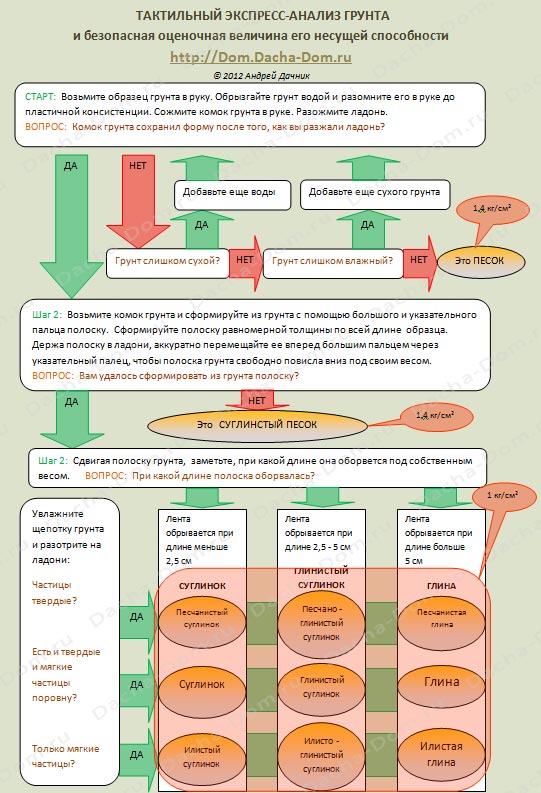

Исследуем грунт

Для того, чтобы ваше исследование дало достоверный результат, берите пробы грунта с каждых 25–30 см шурфа, а после отметки глубины промерзания – с каждых 50 см. Теперь все образцы нужно изучить и классифицировать по типу почвы. Сделать это можно с помощью довольно нехитрых приемов.

Изучив все образцы, составьте разрез-схему почвенных слоев на вашем участке, укажите степень их влажности – это даст наглядную картину, которая поможет при решении самых разных вопросов, начиная от возведения построек, заканчивая рытьем колодца.

Размер фундамента высчитывайте исходя из несущей способности грунта в зависимости от его плотности:

- песок крупный гравелистый – 5–6 кг/см 2 ;

- песок средней крупности – 4–5 кг/см 2 ;

- песок мелкий сухой – 3–4 кг/см 2 ;

- песок мелкий влажный – 2–3 кг/см 2 ;

- супесь сухая – 2,5–3 кг/см 2 ;

- супеси влажные – 2–2,5 кг/см 2 ;

- суглинок сухой – 2–3 кг/см 2 ;

- суглинок влажный – 1–3 кг/см 2 ;

- глина сухая – 2,5–6 кг/см 2 ;

- глина влажная – 1–4 кг/см 2 ;

- гравий с глиной – 3–4 кг/см 2 ;

- галька с глиной – 4–4,5 кг/см 2 ;

- скальные грунты – до 30 кг/см 2 .

Самыми надежными считаются скальные породы – они не деформируются, не вспучиваются, их не размывает вода. Также хорошими качествами обладают гравийные и галечные грунты, крупнозернистый песок. Пылеватые и мелкие пески можно использовать как надежную опору для дома только в сухом состоянии.

К проблемным относятся глины и суглинки. Во влажном состоянии их свойства значительно ухудшаются, а в мороз такие почвы склонны к вспучиванию. Насыпные, растительные почвы, влажные мелкие пески, супеси, глины и суглинки относятся к опасным грунтам – строительство на них должно вестись с особым вниманием к выбору вида фундамента и глубине его расположения.

Источник

Ориентировочное исследование и анализ грунта под фундамент.

Выбор типа фундамента для будущего дачного дома — ответственное занятие. Большинство дачных самостроителей выбирает фундамент по принципу «подешевле» или «как у соседей». Одним из самых популярных типов фундамента для дачного дома является мелкозаглубленный леточный монолитный или сборный фундамент. Это один из самых недорогих видов фундамента для дома на даче. Именно ленточный фундамент «умеют» строить шабашники и гастарбайтеры.

Спросите себя, сколь часто вы слышали о том, что в чьем-то доме заклинило двери, что дом «осел», что в фундаменте или в стенах пошли трещины? Происходят эти неприятности из-за отсутствия правильной оценки в выборе типа фундамента. По строительным нормам сборный ленточный фундамент не рекомендуется строить на пучинстых, слабых, водонасыщенных и пластичных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод, на склонах рельефа. И сборный и монолитный ленточный фундамент запрещается строить на органических грунтах: иле, торфе и сапропеле. Так вы знаете, какие у вас грунты на участке, и можно ли на них строить ленточный фундамент?

Второй важный вопрос: какой именно ширины нужно делать фундамент в связи с несущими возможностями грунта под фундаментом?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно провести инженерно-геологическое исследование подлежащих под будущий фундамент грунтов. Ни один архитектор не возьмется проектировать фундамент здания, пока не узнает все о характеристиках грунта, на который будет опираться фундамент.

Что такое грунт? Грунт — горные породы, почвы, техногенные образования, представляющие собой многокомпонентную и многообразную геологическую систему и являющиеся объектом инженерно-хозяйственной деятельности человека.

Лучшее, что вы можете сделать для своего будущего дома — это заказать «геологию» (инженерно-геологические изыскания) грунтов своего участка в лицензированной фирме. Квалифицированное исследование и заключение о грунтах, их несущих, дренажных, пучинстых и других особенностях позволит выбрать правильный вид фундамента и правильно спроектировать его.

Как самостоятельно оценить тип грунта в каждой пробе и несущую способность грунта? Еще раз повторю, что для проведения исследования лучше всего обратиться к профессионалам с лицензией. Если же таковых в ваших краях нет или их услуги стоят для вас слишком дорого, можно воспользоваться несколькими методиками исследования и экспресс-анализа грунта и ориентировочной оценкой его несущей способности.

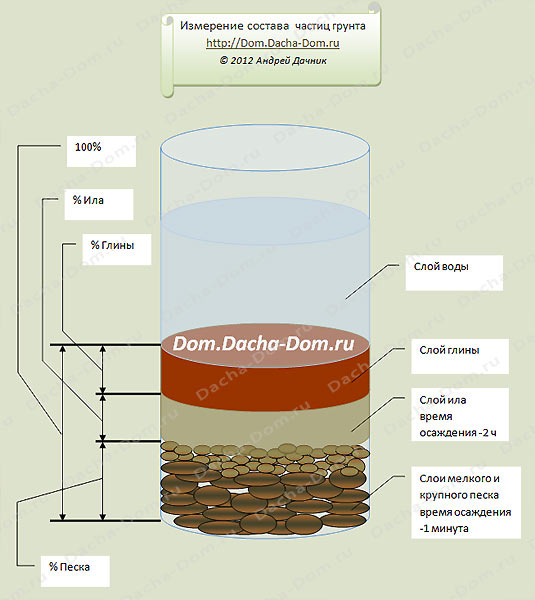

Исследование состава грунта.

1. Разложите образец грунта на бумаге и просушите его. Удалите из образца грунта камни, консервные банки и другой мусор, корни. Размельчите куски и комья грунта.

2. Опрыскайте образец грунта водой.

3. Возьмите высокую стеклянную банку и наполните ее на 1/4 грунтом из образца.

4. Залейте банку на 3/4 (с учетом грунта) водой.

5. Добавьте 1 чайную ложку посудомоя (не мыла и не шампуня!).

6. Плотно закройте банку крышкой и поработайте немного как бармен с шейкером — потрясите банку в течение 10 минут. Это необходимо для разделения образца грунта на минеральные состовляющие.

7. Поставьте банку туда, где ее никто не тронет в течение 2-3 дней.

8. Часстицы грунта будут оседать в банке и распределяться в соотвествии с размером. Через 1 минуту после постановки банки отметьте маркером уровень осевшего песка.

9. Через 2 часа отметьте на банке уровень ила.

10. Когда вода в банке станет прозрачной — отметьте уровень слоя глины. Обычно этот процесс заниает до 3 дней, но если вода продолжает оставаться мутной — оставьте пробу грунта на неделю.

11. Измерьте толщину каждого слоя осевшего грунта. Запишите:

Толщина слоя песка ____ см

Толщина слоя ила ____ см

Толщина слоя глины ____ см

Общая толщина осадка ____ см

12. Высчитайте процентное соотношение каждого вида осадка:

[Глина, см] / общая толщина, см] = ___ % глины в грунте

[Ил, см] / общая толщина, см] = ___ % ила в грунте

[Песок, см] / общая толщина, см] = ___ % песка в грунте.

13. Вычислив %-е содержание основных минеральных и органических компонентов грунта, по нижеприведенной Пирамиде Грунтов определите тип грунта в пробе по процентному соотношению основных компонентов.

Еще признаки для определения типа грунта:

• При растворении образца грунта в воде частицы песка быстро оседают на дно, обычно меньше чем за минуту. Ил оседает медленнее – от 10 до 60 минут. Глина остается в виде суспензии в течение нескольких часов. Наблюдая за осаждением растворенного образца грунта, можно сделать ориентировочное суждение о его составе.

• Непластичный песок не формирует колбаски при раскатывании образца грунта ладонью по гладкой поверхности. Ил скатывается в колбаски, но они непрочные и разламываются при высыхании. Глина формирует прочные колбаски при раскатывании, которые долго сохнут и становятся твердыми по высыхании.

• Высохшие песок и ил легко крошатся по высыхании образца. Глина образует твердые образцы по высыхании.

• При похлопывании по образцу ила на поверхности быстро выступает вода. На образцах глинистых почв вода при похлопывании выступает медленно, в зависимости от степени пластичности грунта.

Источник