Расчет подошвы фундамента

Определение размеров фундамента начинают с определения глубины заложения его подошвы. Глубина заложения подошвы для фундаментов неотапливаемых зданий и сооружений под наружные стены, а также колонн отапливаемых зданий принимается равной не менее глубины промерзания грунта. Глубина заложения внутренних стен и колонн отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта и назначается по конструктивным требованиям.

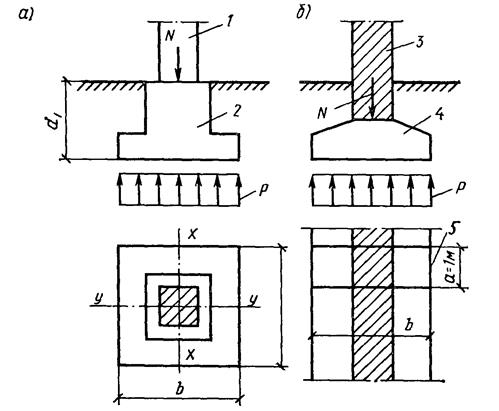

При выборе глубины заложения подошвы фундамента следует учитывать конструктивные требования: наличие подвала, обеспечения глубины заделки колонны и арматуры колонны. Глубина заложения подошвы фундаментов должна быть больше толщины почвенного слоя и не менее 0,5 м от поверхности планировки или низа пола. Назначение высоты фундамента, размеров его ступеней и глубины заделки производится в соответствии с требованиями СП 50-101-2004. Фундаменты делятся на центрально-нагруженные и внецентренно-нагруженные (рис. 7.1 и 7.2).

Определение размеров подошвы центрально-нагруженного фундамента. Размеры подошвы фундамента определяются из условия

где N – осевая сила от внешних нагрузок на верхнем обрезе фундамента (при γf=1), кН;

N1 – собственный вес фундамента и вес грунта на его уступах, кН;

А – площадь подошвы фундамента, м 2 ;

R – расчетное сопротивление грунта, кН/м 2 .

Если принять усредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах равным 22 кН/м 3 , тогда площадь фундамента будет равна :

где d1 – глубина заложения фундамента, м.

Учитывая, что расчетное сопротивление грунта зависит от размеров фундамента, предварительный подбор подошвы ведут по расчетным сопротивлениям R=R0, принятым из табл. 7.1.

По вычисленной площади подошвы фундамента А определяют размеры его сторон. Для квадратного фундамента размер стороны а=А 0,5 . Полученные размеры подошвы округляют, вычисляют принятую площадь фундамента и производят окончательную проверку давлений по подошве по формуле 7.1 при фактическом значении R.

Рисунок 7.1 – Типы фундаментов : а- центрально-нагруженные; б – внецентренно-нагруженные; 1- колонна, 2 – отдельный фундамент; 3- кирпичная стена, 4 – ленточный фундамент, 5- расчетная полоса

Рисунок 7.2 – К расчету внецентренно-нагруженного фундамента

Таблица 7.1 – Расчетные сопротивления R0 грунтов для предварительных расчетов

| Наименование грунта | R0, кН/м 2 |

| Пески крупные средней плотности | 500 |

| Пески мелкие средней плотности маловлажные | 300 |

| Пески мелкие средней плотности влажные и насыщенные водой | 200 |

| Пески средней плотности пылеватые маловлажные | 250 |

| Супеси (e=0,5 JL=0) | 300 |

| Суглинки (e=0,7 JL=1) | 180 |

| Насыпные грунты | 100-250 |

Примечание: Значения R0 относятся к фундаментам, имеющим ширину b0=1 м и глубину заложения d0=2 м

Внецентренно-сжатые фундаменты .Все внешние силы N1, Q1, M1, действующие на фундамент, приводятся к вертикальной силе N, проходящей через центр тяжести подошвы фундамента и моментам Mx и My, действующим на уровне подошвы фундамента (рис. 7.2). При этом расчеты производят на невыгодные комбинации усилий. Давление под подошвой фундамента при действии моментов в двух плоскостях определяется по формуле:

где МХ и МY – моменты внешних сил относительно осей X и Y;

WX и WY – моменты сопротивлений подошвы фундамента относительно тех же осей;

А – площадь подошвы фундамента.

При действии фундамента в одной плоскости МY и WY принимают равными 0.

Проверка основания фундамента или подбор размеров подошвы производят так, чтобы среднее давление под подошвой не превышало расчетного сопротивления R, т.е.

При этом наибольшее краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке 1,5R.

Для большинства фундаментов минимальное краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси должно быть Рmin≥0/

Определение площади подошвы фундамента ведут в следующей последовательности По табл. 7.1 в зависимости от наименования грунта определяют R0. Определяют размеры сторон фундамента и требуемую площадь подошвы по формуле

Обычно для прямоугольных отдельных фундаментов принимают а=(1÷1,6) b. По найденным размерам уточняют значение R и по формуле 7.1 проверяют давление под подошвой фундамента. В случае, если давление фундамента превышает указанные величины, размеры подошвы фундамента корректируют и производят проверку давления заново.

Расчет ленточных фундаментов под кирпичные стены аналогичен расчету отдельных фундаментов, для чего по длине фундамента условно вырезают полосу, равную 1 м, и для нее производят определение размеров по формулам, указанным выше.

Пример:

Колонна передает на фундамент в уровне его обреза (верхней плоскости) осевую нагрузку с учетом коэффициента надежности по назначению N=2000кН. Глубина промерзания грунта для данного региона dp=1,8 м (табл. 7.4). Грунты основания сложены из пылеватых маловлажных песков, имеющих следующие расчетные характеристики: удельный вес γII=20кН/м 3 , удельное сцепление с=6кПа, угол внутреннего трения φII=34°. Требуется определить размеры подошвы фундамента.

Принимаем глубину заложения фундамента d1=dp=1,8 м. По табл. 7.1 находим предварительно расчетное сопротивление грунта R=R0=250 кН/м 2 . Тогда требуемая площадь подошвы фундамента по формуле 7.1:

Площадь подошвы квадратного в плане фундамента с размерами сторон a=b=A 0,5 =9,5 0,5 =3,08≈3,1 м. Для заданного грунта γII=20кН/м 3 , γc1=1,25 и γc2=1,0 (табл. 7.2),

где γc1 и γc2 — коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 7.2;

k — коэффициент, принимаемый: k = 1, если прочностные характеристики грунта (с и φ) определены непосредственными испытаниями, и k= 1,1, если указанные характеристики приняты по таблицам;

Мγ, Мq и Мc — коэффициенты, принимаемые по табл. 7.3;

kz — коэффициент, принимаемый: kz = 1 при b 3 ; γ´II — то же, залегающих выше подошвы;

сII — расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

Так как R=514 кН/м 2 в значительной мере отличается от принятых в первом расчете R=250 кН/м 2 , то производим повторный расчет.

Принимаем a=b=2,2 м, А=2,2∙2,2=4,84 м 2 т определяем R.

Проверяем среднее давление на грунт под подошвой фундамента

Размеры подошвы фундамента достаточны.

Таблица 7.2 – Значения коэффициентов γс1 и γс2

γс2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к его высоте L/H

1. Жесткую конструктивную схему имеют сооружения, конструкции которых приспособлены к восприятию усилий от деформаций оснований путем применения специальных мероприятий.

2. Для сооружений с гибкой конструктивной схемой значения коэффициента γс2 принимается равным единице.

3. При промежуточных значениях L/H коэффициент γс2 определяется интерполяцией.

Таблица 7.3 – Таблица коэффициентов Мγ, Мq и Мc

| φII, град | My | Mq | Mc | φII, град | My | Mq | Mc |

| 0 | 0 | 0 | 3,14 | 23 | 0,69 | 3,65 | 6,24 |

| 1 | 0,01 | 0,06 | 3,23 | 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |

| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 | 25 | 0,78 | 4,11 | 6,67 |

| 3 | 0,04 | 1,18 | 3,41 | 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |

| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 | 27 | 0,91 | 4,64 | 7,14 |

| 5 | 0,08 | 1,32 | 3,61 | 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |

| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 | 29 | 1,06 | 5,25 | 7,67 |

| 7 | 0,12 | 1,47 | 3,82 | 30 | 1,15 | 6,59 | 7,95 |

| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 | 31 | 1,24 | 5,95 | 8,24 |

| 9 | 0,16 | 1,64 | 4,05 | 32 | 1,34 | 6,34 | 8,55 |

| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 | 33 | 1,44 | 6,76 | 8,88 |

| 11 | 0,21 | 1,83 | 4,29 | 34 | 1,55 | 7,22 | 9,22 |

| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 | 35 | 1,68 | 7,71 | 9,58 |

| 13 | 0,26 | 2,05 | 4,55 | 36 | 1,81 | 8,24 | 9,97 |

| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 | 37 | 1,95 | 8,81 | 10,37 |

| 15 | 0,32 | 2,30 | 4,84 | 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |

| 16 | 0,36 | 2,43 | 4,99 | 39 | 2,28 | 10,11 | 11,25 |

| 17 | 0,39 | 2,57 | 5,15 | 40 | 2,46 | 10,85 | 11,73 |

| 18 | 0,43 | 2,73 | 5,31 | 41 | 2,66 | 11,64 | 12,24 |

| 19 | 0,47 | 2,89 | 5,48 | 42 | 2,88 | 12,51 | 12,79 |

| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 | 43 | 3,12 | 13,46 | 13,37 |

| 21 | 0,56 | 3,24 | 5,84 | 44 | 3,38 | 14,50 | 13,98 |

| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 | 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

Таблица 7.4 – Нормативная глубина промерзания грунтов

Источник

Определение размеров подошвы фундамента

Проектирование фундаментов мелкого заложения на естественном основании

Определение глубины заложения подошвы фундамента

Глубина заложения фундамента определяется с учетом следующих факторов:

а) климатических данных района строительства;

б) инженерно-геологических условий;

в) гидрогеологических условий;

г) конструктивных особенностей здания и сооружения;

д) величины и характера нагрузок на фундаменты.

Климатические особенности района строительства проявляются в глубине промерзания грунтов в зимний период.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта

где

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта

где

Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:

1. для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 2 [2] (для песков пылеватых глубина заложения

2. для внутренних фундаментов – независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

При учете инженерно-геологических данных в качестве основания используем глину твердую (2-й слой). Так как фундамент должен быть заглублен в несущий слой грунта не менее, чем на 10-15 см, то минимальная глубина заложения фундамента, исходя из инженерно-геологических данных:

Конструктивные особенности. Сборные железобетонные фундаменты принимаются с размерами в плане и по высоте кратными 300 мм. Принимаем

Обрез фундамента под отдельную колонну назначают не менее чем 150 мм от отметки чистого пола. Исходя из этого, получаем глубину заложения:

Принимаем минимальную глубину заложения фундамента, исходя из конструктивных особенностей,

Определение размеров подошвы фундамента

При выбранной глубине заложения подошвы фундамента ее площадь предварительно определяется исходя из расчетов по II группе предельных состояний по формуле:

где

При соотношении n = l/b = 1,2 получим ширину подошвы фундамента:

Найдем эксцентриситеты, создаваемые моментом:

Находим уточненное значение R0 по формуле:

где

Находим требуемую площадь подошвы фундамента во 2-ом приближении:

Так как условие не выполнилось, следует продолжить расчет по этой же схеме.

Подбираю типовой сборный железобетонный фундамент ФВ11-2 с тремя ступенями:

— первая ступень (подошва): 3,6×3,0×0,3 м

— вторая ступень: 2,7×2,1×0,3 м

— третья ступень: 2,1×1,2×0,3 м

— высота фундамента hф = 1,8 м

— объем бетона Vб = 7,3 м 3

— колонна сечением 400×400 мм

— подколонник сечением 1,5×1,2 м

— глубина стакана 0,9 м

Расчет осадки фундамента

Осадка фундамента рассчитывается в виде упругого, линейно-деформированного пространства методом послойного суммирования. Расчет ведется согласно приложению 2 [2].

1. Среднее давление под подошвой фундамента:

2. Вертикальное (природное) напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента при планировке срезкой определяется по формуле:

где

3. Дополнительное вертикальное давление под подошвой фундамента определяется по формуле:

4. Вся сжимаемая толща разбивается на элементарные слои толщиной:

5. Относительная глубина каждого элементарного слоя определяется по формуле:

6. Коэффициент затухания напряжений по глубине

7. Дополнительные вертикальные напряжения в каждом элементарном слое на глубине z от подошвы фундамента определяются по формуле:

8. Бытовые напряжения на уровне каждого элементарного слоя определяются по формуле:

9. Глубина сжимаемой толщи

10. Осадка каждого элементарного слоя определяется по формуле:

где

Весь расчет сводится в таблицу 4.

Таблица 4 – Расчет осадок

|  , м , м |  |  , кПа , кПа |  , кПа , кПа |  , кПа , кПа |  , кПа , кПа |  , м , м |

| 199,29 | — | 30,46 | — | ||||

| 0,4 | 0,3 | 0,964 | 192,12 | 195,71 | 37,52 | 0,0028 | |

| 0,8 | 0,6 | 0,817 | 162,82 | 177,47 | 44,58 | 0,0026 | |

| 1,2 | 0,9 | 0,637 | 126,95 | 144,89 | 51,64 | 0,0021 | |

| 1,6 | 1,2 | 0,485 | 96,66 | 111,81 | 58,7 | 0,0016 | |

| 2,0 | 1,5 | 0,371 | 73,94 | 85,3 | 65,76 | 0,0012 | |

| 2,4 | 1,8 | 0,288 | 57,4 | 65,67 | 72,81 | 0,0009 | |

| 2,8 | 2,1 | 0,228 | 45,44 | 51,42 | 79,87 | 0,0007 | |

| 3,2 | 2,4 | 0,183 | 36,47 | 40,96 | 86,93 | 0,0005 | |

| 3,6 | 2,7 | 0,151 | 30,09 | 33,28 | 93,84 | 0,0007 | |

| 4,0 | 3,0 | 0,126 | 25,11 | 27,6 | 100,72 | 0,0006 | |

| 4,4 | 3,3 | 0,106 | 21,12 | 23,12 | 107,6 | 0,0005 | |

| 4,8 | 3,6 | 0,09 | 17,94 | 19,53 | 114,48 | 0,0004 | |

|

По результатам строится эпюра напряжений.

Расчетная осадка сопоставляется с предельно допустимой осадкой:

где

Источник