- Выбор отметки обреза фундамента

- Как правильно разметить фундамент

- Разметка фундамента — начальный этап

- Исходя из каких условий определяют отметку обреза фундамента мелкого заложения

- Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?

- Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

- Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

- 5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 1)

- А. ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

- § 36. Определение глубины заложения и размеров фундамента

- Выбор отметки обреза фундамента

Выбор отметки обреза фундамента

2.1.2 Выбор отметки обреза фундамента

Обрез фундамента принимаем на 0.5м ниже горизонта самых низких вод

2.2 Определение площади подошвы фундамента и расчетного сопротивления основания

Размеры обреза фундамента в плане принимаю больше размеров надфундаментной части опоры на величину с=0.2м в каждую сторону для компенсации возможных отклонений положения и размеров фундамента при разбивке и производстве работ (рис.1).

Минимальная площадь подошвы фундамента рассчитывается по формуле

где А и В — ширина и длина надфундаментной части опоры в плоскости обреза фундамента, принимается по заданию.

Amin=(10.4 + 2∙0.15)(1.5 + 2∙0.15) = 19.26м²

Далее по формуле (1) приложения 24 [2] определяется расчётное сопротивление грунта основания (МПа) при ширине подошвы фундамента b= (В+2с)

где R0 = 343 кПа— условное сопротивление грунта, МПа; b = 2м — ширина подошвы фундамента, м; d = 5.7м — глубина заложения фундамента, принимается от поверхности грунта до подошвы фундамента; γ — осредненное по слоям расчётное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, вычисленное без учёта взвешивающего действия воды, МН/м³, по формуле:

где γi — удельный вес отдельных слоев грунта, лежащих выше подошвы фундамента, кН/м 3 ; hi — толщина отдельных слоев грунта выше подошвы фундамента, м; k1 и k2 -коэффициенты, принимаемые по таблице 4, прил. 24 [2].

2.3 Проверка принятых размеров фундамента

Расчёт преследует цель определить средние, максимальные и минимальные давления под подошвой фундамента и сравнить их с расчётным сопротивлением грунта:

pmax=N1/A + M1 /W ≤ γcR/γn ,

pmin=N1/A — M1 /W ≥0 ,

где p, pmax и pmin — соответственно среднее, максимальное и минимальное давления подошвы фундамента на основание, кПа; N1 — расчётная вертикальная нагрузка на основание с учётом гидростатического давления воды, если оно имеет место, кН; М1 — расчётный момент относительно оси, проходящей через центр тяжести подошвы фундамента, кН∙м; A — площадь подошвы, м 2 ; W- момент сопротивления по подошве фундамента, м 3 ;

где l- длина подошвы фундамента, м; b — ширина подошвы фундамента, м; R -расчётное сопротивление грунта под подошвой фундамента, кПа; γс=1,2 — коэффициент надёжности по назначению сооружения; γп=1,4 — коэффициент условий работы.

Определяем нормальную N1 и моментную нагрузки М1 , действующие на основание

где Рф и Рг — соответственно нагрузки от веса фундамента и грунта на его уступах (с учётом взвешивающего действия воды, при УПВ выше подошвы фундамента), кН; Н — высота опоры моста, м; hф — высота конструкции фундамента, м. Расчётные величины Ро, Рп, Ртр, Т даны в таблице 2.

Путем последовательных подборов размеров фундамента и глубины заложения подошвы, принимаем:

d = 5.7 м – глубина заложения фундамента

hф =6.2 м – высота фундамента

a=11 м – длина подошвы фундамента

b= 2 м – ширина фундамента

A = a∙b = 11∙2= 22 м² — площадь подошвы фундамента

N1 = 1.2(373.5кН + 1350кН + 2750кН) + 1.13 ∙ 6075кН = 12232.95 кН

М1 = 1.2 ∙ 750кН(10.5м + 6.8м) =15570 кН∙м

W = 4 ∙ 13²/6 = 112.6 м³

Определяем давления под подошвой фундамента:

p=12232.95кН /22м² = 556.04 кПа≤ γcR/γn=1.2∙274.02/1.4 =234.9 кПа pmax=12232.95кН/22м² + 15570кН∙м/20.5м³= 1315.5кПа≤ γcR/γn=234.9 кПа

Выбранные глубина заложения подошвы и размеры фундамента не удовлетворяют условию по первой группе предельных состояний.

Увеличиваем размеры подошвы фундамента:

d = 5.7 м – глубина заложения фундамента

hф =6.2 м – высота фундамента

a=13 м – длина подошвы фундамента

b= 4 м – ширина фундамента

A = a∙b = 13∙4= 52 м² — площадь подошвы фундамента

N1 = 1.2(373.5кН + 6500кН + 2750кН) + 1.13 ∙ 6075кН = 16732.95 кН

М1 = 1.2 ∙ 750кН(10.5м + 6.8м) =15570 кН∙м

W = 4 ∙ 13²/6 = 112.6 м³

Определяем давления под подошвой фундамента:

p=16732.95кН /52м² = 321.8 кПа≤ γcR/γn=1.2∙973.74/1.4 =834.6 кПа pmax=16732.95кН/52м² + 15570кН∙м/112.7м³= 1315.5кПа≤ γcR/γn=834.6 кПа

Слишком большой запас прочности уменьшим размеры подошвы фундамента принимаем:

d = 5.7 м – глубина заложения фундамента

hф =6.2 м – высота фундамента

a=12.7 м – длина подошвы фундамента

b= 3.7 м – ширина фундамента

A = a∙b = 12∙3.7= 44.4 м² — площадь подошвы фундамента

N1 = 1.2(373.5кН + 1350кН + 5550кН) + 1.13 ∙ 6075кН =15592.95 кН

М1 = 1.2 ∙ 750кН(10.5м + 6.8м) =15570 кН∙м

W = 3.7 ∙ 12.7²/6 = 99.5 м³

Определяем давления под подошвой фундамента:

p=15592.95кН /44.4м² =351.2кПа ≤ γcR/γn=1.2∙956.25/1.4=819.6кПа pmax=15592.95кН/44.4м² + 15570кН∙м/99.5м³= 507.7кПа≤ γcR/γn=819.6 кПа pmin=15592.95кН/44.4м ² — 15570кН∙м/99.5м³= 194.7кПа >0

Выбранные глубина заложения подошвы и размеры фундамента удовлетворяют условию по первой группе предельных состояний.

Принимаем размеры поперечного сечения подошвы фундамента:

Источник

Как правильно разметить фундамент

Разметка фундамента – самый первый этап строительства дома. С него все начинается, поэтому это действительно ответственный момент стройки, но далеко не самый трудный, как думают многие.

Фундамент — это подземно-наземная опорная часть дома, которая должна равномерно распределять и передавать на грунт вес всего строения. Эту нагрузку нужно передать на плотные слои грунта, поэтому при строительстве фундамента приходится заглубляться. Верхний слой, как правило, рыхлый, и быть основанием дома не может.

Несколько терминов, чтобы в дальнейшем говорить на одном языке. Слово «основание» мы только что уже применяли, и вы наверняка поняли, что так называют эти самые плотные слои грунта, до которых нужно докопаться. Самую нижнюю часть фундамента, которая ляжет на это основание, называют «подошва».

А вершок, который торчит из земли, вся эта верхняя плоскость, носит почти огнестрельное название «обрез» или более миролюбивое «поверхность фундамента». Непосредственно на ней будет возводиться вся основная часть здания. Получив такие фундаментальные познания, мы можем приступать к работе.

Разметка фундамента — начальный этап

У нас есть план будущего дома, который выполнен в масштабе. Нужно перенести этот план, уже в реальном размере, на выделенный для строительства участок. Этот процесс и называют разметка фундамента дома. Дело ответственное, правильно разметить фундамент – значит, во многом предопределить его качество и обеспечить последующие этапы строительства прочной основой. Это очень важно, ведь от фундамента во многом зависит надежность и безопасность всего строения.

Первое, с чего нужно начать, это гарантировать абсолютную горизонтальность будущего фундамента, а значит, и всего дома. Для этого нужно обеспечить привязку всех контрольных точек конструкции к одной определенной точке. То есть специальной отметке на каком-либо надежно зафиксированном предмете типа бетонного столбика.

Это и есть репер, от французского слова repère — метка. При установке репер также можно привязать с помощью нивелира к какой-нибудь незыблемой по высоте точке, например уровню прилегающей к участку дороги. Этот уровень и будет своеобразным «нулем высоты» при всем последующем строительстве.

Источник

Исходя из каких условий определяют отметку обреза фундамента мелкого заложения

Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки (рис.Ф.9.3,а) или пола подвала до подошвы фундамента (рис.Ф.9.3,б), а при наличии бетонной подготовки – до ее низа.

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется[1]:

а) предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 10-15 см;

б) избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта, если его прочностные и деформационные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя грунта;

в) стремиться, если это возможно, закладывать фундаменты выше уровня грунтовых вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

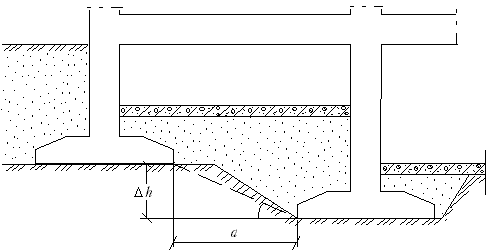

Рис.Ф.9.3. Схемы к определению глубины заложения фундаментов d: а – фундамент внешней оси здания; б – фундамент внутри здания

Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Однако, если здание состоит из нескольких отсеков, то для ленточных фундаментов допускается применение различной глубины их заложения. При этом переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами (рис.Ф.9.4). Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступаD h – не более 60 см.

Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где a – расстояние между фундаментами в свету; j Iи cI– расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; p – среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

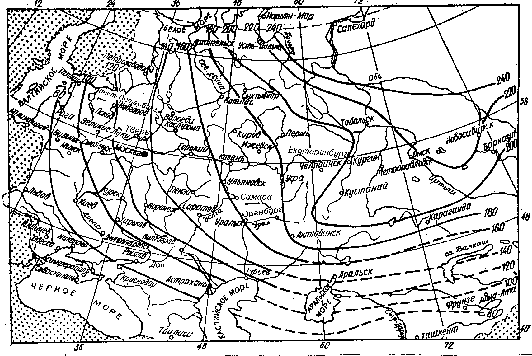

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле

где d – глубина промерзания при

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d = 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn, найденное по карте, умножается на отношение d /0,23 (где d0соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки).

Рис.Ф.9.5. Карта нормативных значений глубины промерзания d , см

Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий kh = 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.

Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?

Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения:

а) постоянной теплозащиты грунта по периметру здания;

б) водозащитных мероприятий, уменьшающих возможность замачивания грунтов;

в) полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундамента;

г) обмазки боковой поверхности фундаментов битумной мастикой или покрытия ее полимерными пленками;

д) искусственного засоления грунтов обратной засыпки.

Ф.9.9. Как определить, будет ли фундамент при данных условиях выдавливаться из грунта при его замерзании?

Фундамент будет испытывать деформации подъема при следующих условиях:

а) если фундамент заложен выше расчетной глубины сезонного промерзания в глинистом грунте текучей консистенции и пылеватом водонасыщенном песке, а расстояние между подошвой фундамента и уровнем грунтовой воды менее двух метров;

б) если касательные силы морозного пучения, возникающие на боковой поверхности фундамента, будут больше нагрузок от веса фундамента и надземных конструкций.

При этом второе условие является определяющим. Поэтому глубина заложения фундаментов может быть уменьшена за счет применения конструктивных мероприятий, обеспечивающих прочность и нормальные условия эксплуатации сооружения при неравномерных деформациях основания. Например, сооружение с монолитным каркасом выполнено на фундаментах в виде монолитной железобетонной плиты.

5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 1)

Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:

- – подсчет нагрузок на фундамент;

- – оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов;

- – выбор глубины заложения фундамента;

- – назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта, приведенному в табл. 5.13;

- – вычисление расчетного сопротивления грунта основания R по формуле (5.29), изменение в случае необходимости размеров фундамента с тем, чтобы обеспечивалось условие p ≤ R ; в случае внецентренной нагрузки на фундамент, кроме того, проверку краевых давлений;

- – при наличии слабого подстилающего слоя проверку соблюдения условия (5.35);

- – вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства (5.28); при необходимости корректировку размеров фундаментов.

В случаях, оговоренных в п. 5.1, выполняется расчет основания по несущей способности. После этого производятся расчет и конструирование самого фундамента.

А. ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Определение размеров подошвы фундамента по заданному значению расчетного сопротивления грунта основания. Обычно вертикальная нагрузка на фундамент N задается на уровне его обреза, который чаще всего практически совпадает с отметкой планировки. Тогда суммарное давление на основание на уровне подошвы фундамента будет:

где

Если принять p = R , получим следующую формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:

Задавшись соотношением сторон подошвы фундамента η = l/b , получим:

Зная размеры фундамента, вычисляют его объем и вес Nf , а также вес грунта на его обрезах Ng и проверяют давление по подошве:

Определение размеров подошвы фундамента при неизвестном значении расчетного сопротивления грунта основания. Как видно из формулы (5.29), расчетное сопротивление грунта основания зависит от неизвестных при проектировании размеров фундамента (глубины его заложения d и размеров в плане b×l ), поэтому обычно эти размеры определяются методом последовательных приближений. В качестве первого приближения принимают размеры фундамента по конструктивным соображениям или из условия (5.41), т.е. принимая R = R .

Однако необходимые размеры подошвы фундамента можно определить за один прием. Из формулы (5.41)

ηb 2 (R –

а с учетом формулы (5.29) при b kz = 1)

Уравнение (5.43) приводится к виду:

для ленточного фундамента

для прямоугольного фундамента

Решение квадратного уравнения (5.44) производится обычным способом, а уравнения (5.45) — методом последовательного приближения или по стандартной программе.

После вычисления значения b с учетом модульности и унификации конструкций принимают размеры фундамента и проверяют давление по его подошве по формуле (5.42).

Пример 5.7. Определить ширину ленточного фундамента здания жесткой конструктивной схемы без подвала ( db = 0). Отношение L/H = 1,5. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Нагрузка на фундамент на уровне планировки n = 900 кН/м. Грунт — глина с характеристиками, полученными при непосредственных испытаниях: φII = 18°, cII = 40 кПа, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , IL = 0,45.

Решение. по табл. 5.10 имеем: γс1 = 1,2 и γс2 = 1,1; по табл. 5.11 при φII = 18°; Мγ = 0,43; Мq = 2,73; Мc = 5,31. Поскольку характеристики грунта приняты по испытаниям, k = 1.

Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем:

a1 = 1,2·1,1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2 = 370,1.

Подставляя эти значения в формулу (5.44), получаем 10,22 b 2 + 370,1 b – 900 = 0, откуда

Принимаем b = 2,4 м.

Пример 5.8. Определить размеры столбчатого фундамента здания гибкой конструктивной схемы ( γс2 = 1). Соотношение сторон фундамента η = l/b = 1,5, нагрузка на него составляет: N = 4 МН = 4000 кН. Грунтовые условия и глубина заложения те же, что и в предыдущем примере.

a η = 1,2 · 1 · 0,43 · 18 · 1,5 = 13,93;

a1η = [1,2 · 1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2] 1,5 = 499,22.

Затем, подставляя в уравнение (5.45) полученные величины (13,93 b 3 + 499,22 b 2 – 4000 = 0) и решая его по стандартной программе, находим b = 2,46 м, тогда l = 1,5 b = 3,7 м.

Принимаем фундамент с размерами подошвы 2,5×3,7 м.

Определение размеров подошвы фундамента при наличии слабого подстилающего слоя. При наличии в пределах сжимаемой толщи основания (на глубине z от подошвы фундамента) слоя грунта с худшими прочностными свойствами, чем у лежащего выше грунта, размеры фундамента необходимо назначать такими, чтобы обеспечивалось условие (5.35). Это условие сводится к определению суммарного вертикального напряжения от внешней нагрузки и от собственного веса лежащих выше слоев грунта ( σz = σzp + σzg ) и сравнению этого напряжения с расчетным сопротивлением слабого подстилающего грунта R применительно к условному фундаменту, подошва которого расположена на кровле слабого грунта.

Пример 5.9. Определить размеры столбчатого фундамента при следующих инженерно-геологических условиях (см. рис. 5.24). На площадке от поверхности до глубины 3,8 м залегают песни крупные средней плотности маловлажные, подстилаемые суглинками. Характеристики грунтов по данным испытаний: для песка φII = 38°, сII = 0, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , E = 40 МПа; для суглинков φII = 19°, сII = 11 кПа, γII = 17 кН/м 3 , E = 17 МПа. Здание — с гибкой конструктивной схемой без подвала ( db = 0). Вертикальная нагрузка на фундамент на уровне поверхности грунта N = 4,7 MH. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Предварительные размеры подошвы фундамента примяты исходя из R = 300 кПа (табл. 5.13) равными 3×3 м.

Решение. по формуле (5.29) с учетом табл. 5.11 и 5.12 получаем;

Для определения дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки на кровле слабого грунта предварительно находим:

среднее давление под подошвой

p = N /b 2 +

дополнительное давление на уровне подошвы

По табл. 5.4 при ζ = 2z/b = 2 · 1,8/3 = 1,2 коэффициент α = 0,606. Тогда дополнительное вертикальное напряжение па кровле слабого слоя от нагрузки на фундамент будет:

Ширина условного фундамента составит:

Для условного фундамента на глубине z = 1,8 м при γc1 = γc2 = k = 1 расчетное сопротивление суглинков по формуле (5.29) будет:

Rz = 0,47 · 4 · 17 + 2,88 · 3,8 · 18 + 5,48 · 11 = 30 + 196 + 60 = 286 кПа.

Вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z = 3,8 м

Проверяем условие (5.35):

315 + 62 = 377 > Rz = 286 кПа,

т.е. условие (5.35) не удовлетворяется и требуется увеличить размеры фундамента. Расчет показал, что в данном случае необходимо принять b = 3,9 м.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

§ 36. Определение глубины заложения и размеров фундамента

Фундаменты во всех случаях закладывают на грунтах, обладающих достаточной несущей способностью. Фундаменты мостов не следует опирать на просадочные и заторфованные грунты, а также на глины и суглинки с показателем текучести IL> 0,6. Такие грунты необходимо проходить, опирая подошву фундаментов на нижерасположенные более прочные грунты с заглублением в них низа фундамента, так как поверхность несущего слоя может быть не горизонтальной, а данные геологической разведки неточными.

При отсутствии размыва грунта у опоры моста фундамент заглубляют в грунт не менее чем на 1 м, а при возможности размыва — не менее чем на 2,5 м (считая от отметки поверхности грунта после размыва). Необходимость в увеличении заглубления фундамента в случаях, когда возможен размыв грунта, связана с тем, что расчетные глубины размыва определяют приближенно, а потому фактически грунт может оказаться размытым на большую (чем по расчету) глубину. Именно несоответствием фактической глубины размыва расчетной объясняются аварии ряда сооружений.

В пучинистых грунтах подошву фундаментов располагают ниже расчетного уровня промерзания не менее чем на 0,25 м. В непучинистых грунтах отметку подошвы фундамента назначают независимо от глубины промерзания. По нормам проектирования мостов к непучинистым относят скальные, крупнообломочные, гравелистые и крупнопесчаные грунты; остальные грунты считают пучинистыми. Нормы проектирования гражданских и промышленных зданий относят к непучинистым грунтам также пески средней крупности. Эти нормы допускают при некоторых пучинистых грунтах (например, суглинках и глинах с показателем текучести IL ≤0,5) назначать заглубление фундамента в грунт независимо от глубины его промерзания, если при этом уровень подземных вод по крайней мере на 2 м ниже уровня промерзания грунта.

Фундаменты мелкого заложения для одного и того же сооружения (например, опоры моста) можно запроектировать разной глубины заложения и разных размеров в плане. Увеличение заглубления подошвы фундамента позволяет опереть его на более прочный грунт и благодаря этому уменьшить его размеры в плане. Наоборот, уменьшение глубины заложения подошвы приводит к увеличению размеров фундамента в плане. Оптимальное решение принимают в результате сопоставления объемов и стоимости работ нескольких вариантов фундамента, различающихся глубиной заложения и размерами в плане.

Фундаменты из бетона проектируют массивными, что иногда приводит к необходимости увеличивать глубину заложения фундамента — чтобы угол а (см. рис. 7.2) не превышал предельно допустимого значения.

Размеры подошвы фундамента определяют по расчетным нагрузкам (т. е. по нормативным нагрузкам, умноженным на коэффициенты надежности по нагрузке), действующим на уровне подошвы, и по расчетному сопротивлению грунта, расположенного непосредственно под фундаментом. При этом учитывают собственный вес фундамента, вес грунта, расположенного на его уступах, и давление воды на уступы. Эти нагрузки (а также расчетное сопротивление грунта) зависят от размеров фундамента, а потому в начале расчета еще неизвестны. Положение дополнительно осложняется тем, что расчет приходится вести на ряд комбинаций действующих нагрузок. В связи с этим размеры подошвы фундамента определяют путем последовательного приближения. В первом приближении можно определить площадь А, м 2 , подошвы фундамента по формуле

A =k3N/Ro, (7.1)

где k3 — коэффициент, приближенно учитывающий собственный вес фундамента, вес грунта на его уступах и давление воды на уступы, а также возможность нецентрального приложения силы N; при внецентренном действии силы N значение k3 принимают равным 1,2— 1,6 (причем тем большим, чем больше эксцентриситет силы N), а при центральном — 1,2—1,3; N — расчетная вертикальная сила, кН, действующая в сечении по обрезу фундамента (наибольшая из входящих в различные сочетания нагрузок); Ro— приближенное значение сопротивления грунта, кПа, без учета коэффициента надежности по грунту γg=l,4.

По найденному значению А устанавливают размеры подошвы фундамента, намечают число и размеры его ступеней. При этом учитывают форму и размеры площадки, по которой фундаменту передается (на уровне обреза) нагрузка от сооружения, и необходимость устройства выступов на уровне обреза (за пределы указанной площадки) .

Затем с учетом принятых (в первом приближении) размеров фундамента определяют нагрузки в различных сочетаниях, действующие по его подошве, и расчетное сопротивление грунта. По формулам (2.1) и (2.2) для каждого сочетания нагрузок определяют среднее рт, кПа, и наибольшее ртах, кПа, давления (напряжения) по подошве фундамента.

Несущая способность основания под подошвой фундаментов мелкого заложения или фундаментов из опускного колодца должна удовлетворять условиям

Pm≤R/γn и Pmax≤γcR/γn, (7.2)

где Pm и Pmax — соответственно среднее и максимальное давление по подошве фундамента, кПа; R — расчетное сопротивление, кПа, осевому сжатию основания из нескальных или скальных грунтов, определяемое согласно формулам (3.4) или (3.6); уn— коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4; γс— коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0, кроме следующих случаев, в которых надлежит принимать γс=1,2: фундамент опирается на скальный грунт; фундамент опирается на нескальный грунт и его расчет производится с учетом одной или нескольких нагрузок и воздействий от торможения, горизонтальных ударов подвижного состава, давлений ветра и льда, навала судов, изменения температуры.

Если какое-либо из значений Pm и Pmax не удовлетворяет условиям прочности (7.2), то это означает, что принятые размеры подошвы фундамента недостаточны. В этом случае принимают новые (увеличенные) размеры подошвы фундамента и снова проверяют выполнение условий прочности (7.2).

Если значения Pm и Pmax удовлетворяют условиям прочности (7.2), но значительно меньше их правой части, то это означает, что принятые размеры подошвы фундамента завышены. В этом случае задаются новыми (уменьшенными) размерами подошвы фундамента и снова проверяют выполнение условий (7.2).

Расчет можно считать законченным, когда значения Pm и Pmax удовлетворяют условиям прочности (7.2) и при этом хотя бы одно из них мало отличается от соответствующего значения правой части выражения (7.2).

Выбор отметки обреза фундамента

Исходные данные

Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства

Таблица 1. Сводная ведомость физико-механических свойств грунтов

| Физико – механические характеристики | Формула расчета | |||

| №1 | №2 | №3 | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Мощность слоя h, м | 4.7 | 3.6 | – | |

| Удельный вес грунта γ при естественной влажности, кН/м 3 | γ =ρg | 20 | 19.9 | 20.6 |

| Удельный вес твердых частиц γs, кН/м 3 | γs =ρsg | 26.8 | 26.4 | 27.4 |

| Естественная влажность ω, дол.ед. | 0.28 | 0.21 | 0.19 | |

| Удельный вес сухого грунта γd, кН/м 3 | γd = γ/(1+ ω) | 15.63 | 16.45 | 17.3 |

| Коэффициент пористости е, д.е. | е= γs/ γd -1 | 0.75 | 0.69 | 0.58 |

| Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsв, кН/м 3 | γsв =( γs – γω)/ (1+е) | 9.6 | 10.25 | 11.01 |

| Степень влажности грунта Sr, д.е. | Sr =( γs* ω)/ (е* γω) | 1.00 | 0.92 | 0.89 |

| Влажность на границе текучести ωL, д.е. | 0.29 | – | 0.36 | |

| Влажность на границе пластичности ω р, д.е. | 0.13 | – | 0.17 | |

| Число пластичности грунта I р, д.е. | Ip=ωL –ωp | 0.16 | – | 0.19 |

| Показатель текучести I L, д.е. | I L=( ω–ωp )/I р | 0.94 | – | 0.1 |

| Коэффициент сжимаемости грунтов mo, Мпа 1 | – | – | – | |

| Коэффициент относительной сжимаемости грунта mv, МПа 1 | mv=m0/(1+e) | – | – | – |

| Коэффициент бокового расширения μ | – | – | – | |

| Удельное сцепление с, кПа | 5 | – | 80 | |

| Угол внутреннего трения φ, град. | 19° | 39° | 20° | |

| Модуль деформации грунта Е, МПа | E=β/mv, β=(1-2μ²)/(1-µ) | 10 | 42 | 28 |

| Условное расчетное сопротивление Ro, кПа | – | 343 | 318 |

Примечание – Удельный вес воды – γω =10 кН/м 3 ; ускорение свободного падения g=10 м/с 2 .

Заключение по данным геологического разреза площадки строительства и выбор возможных вариантов фундаментов

I слой: суглинок – толщина слоя 4.7м; по степени влажности суглинок относится к насыщенные водой (0.5

масса пролетных строений Рп, являющаяся суммарной равнодействующей сил Рп/2, соответствующих давлению от примыкающих к данной опоре двух пролетных строений;

сила воздействия на опору Ртр от временной подвижной вертикальной нагрузки, являющаяся равнодействующей сил Ртр/2, полученных от загрузки примыкающих к опоре пролетов; масса опоры Ро – собственная масса надфундаментной части опоры.

горизонтальная составляющая Т силы воздействия на опору Ртр от временной подвижной вертикальной нагрузки.

Рисунок 1. – Опора моста с действующими нагрузками

Таблица 2. Нагрузки, действующие на фундамент

| Наименование нагрузки | Условное обозначение | Ед. изм. | Выражение для определения | Кол-во |

| Масса пролетных строений | Рп | кН | 1350 | |

| Сила воздействия от временной вертикальной подвижной нагрузки | Ртр | кН | 6075 | |

| Горизонтальная сила | Т | кН | 750 | |

| Вес опоры моста | Ро | кН | 373.5 |

Проектирование фундамента мелкого заложения на естественном основании

Определение глубины заложения подошвы фундамента. выбор отметки обреза фундамента

Определение глубины заложения подошвы фундамента

Нормативная глубина сезонного промерзания определяется по формуле:

где М, — коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном климатическом районе; do – глубина промерзания (см), зависящая от вида грунта, принимается равной: песков средней крупности-23см.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле:

где kh, – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкций полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов, неотапливаемых зданий ,kh = 1.1.

Выбор отметки обреза фундамента

Обрез фундамента принимаем на 0.5м ниже горизонта самых низких вод

Дата добавления: 2019-07-15 ; просмотров: 35 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Источник