5.5.3. Определение основных размеров фундаментов (ч. 1)

Основные размеры фундаментов мелкого заложения (глубина и размеры подошвы) в большинстве случаев определяются исходя из расчета оснований по деформациям, который включает:

- – подсчет нагрузок на фундамент;

- – оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства; определение нормативных и расчетных значений характеристик грунтов;

- – выбор глубины заложения фундамента;

- – назначение предварительных размеров подошвы по конструктивным соображениям или исходя из условия, чтобы среднее давление на основание равнялось расчетному сопротивлению грунта, приведенному в табл. 5.13;

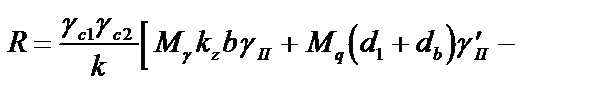

- – вычисление расчетного сопротивления грунта основания R по формуле (5.29), изменение в случае необходимости размеров фундамента с тем, чтобы обеспечивалось условие p ≤ R ; в случае внецентренной нагрузки на фундамент, кроме того, проверку краевых давлений;

- – при наличии слабого подстилающего слоя проверку соблюдения условия (5.35);

- – вычисление осадок основания и проверку соблюдения неравенства (5.28); при необходимости корректировку размеров фундаментов.

В случаях, оговоренных в п. 5.1, выполняется расчет основания по несущей способности. После этого производятся расчет и конструирование самого фундамента.

А. ЦЕНТРАЛЬНО НАГРУЖЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Определение размеров подошвы фундамента по заданному значению расчетного сопротивления грунта основания. Обычно вертикальная нагрузка на фундамент N0 задается на уровне его обреза, который чаще всего практически совпадает с отметкой планировки. Тогда суммарное давление на основание на уровне подошвы фундамента будет:

где

Если принять p = R , получим следующую формулу для определения необходимой площади подошвы фундамента:

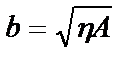

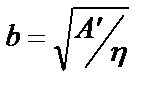

Задавшись соотношением сторон подошвы фундамента η = l/b , получим:

Зная размеры фундамента, вычисляют его объем и вес Nf , а также вес грунта на его обрезах Ng и проверяют давление по подошве:

Определение размеров подошвы фундамента при неизвестном значении расчетного сопротивления грунта основания. Как видно из формулы (5.29), расчетное сопротивление грунта основания зависит от неизвестных при проектировании размеров фундамента (глубины его заложения d и размеров в плане b×l ), поэтому обычно эти размеры определяются методом последовательных приближений. В качестве первого приближения принимают размеры фундамента по конструктивным соображениям или из условия (5.41), т.е. принимая R = R0 .

Однако необходимые размеры подошвы фундамента можно определить за один прием. Из формулы (5.41)

ηb 2 (R –

а с учетом формулы (5.29) при b kz = 1)

Уравнение (5.43) приводится к виду:

для ленточного фундамента

для прямоугольного фундамента

Решение квадратного уравнения (5.44) производится обычным способом, а уравнения (5.45) — методом последовательного приближения или по стандартной программе.

После вычисления значения b с учетом модульности и унификации конструкций принимают размеры фундамента и проверяют давление по его подошве по формуле (5.42).

Пример 5.7. Определить ширину ленточного фундамента здания жесткой конструктивной схемы без подвала ( db = 0). Отношение L/H = 1,5. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Нагрузка на фундамент на уровне планировки n0 = 900 кН/м. Грунт — глина с характеристиками, полученными при непосредственных испытаниях: φII = 18°, cII = 40 кПа, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , IL = 0,45.

Решение. по табл. 5.10 имеем: γс1 = 1,2 и γс2 = 1,1; по табл. 5.11 при φII = 18°; Мγ = 0,43; Мq = 2,73; Мc = 5,31. Поскольку характеристики грунта приняты по испытаниям, k = 1.

Для определения ширины фундамента b предварительно вычисляем:

a1 = 1,2·1,1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2 = 370,1.

Подставляя эти значения в формулу (5.44), получаем 10,22 b 2 + 370,1 b – 900 = 0, откуда

Принимаем b = 2,4 м.

Пример 5.8. Определить размеры столбчатого фундамента здания гибкой конструктивной схемы ( γс2 = 1). Соотношение сторон фундамента η = l/b = 1,5, нагрузка на него составляет: N0 = 4 МН = 4000 кН. Грунтовые условия и глубина заложения те же, что и в предыдущем примере.

a0η = 1,2 · 1 · 0,43 · 18 · 1,5 = 13,93;

a1η = [1,2 · 1(2,73 · 2 · 18 + 5,31 · 40) – 20 · 2] 1,5 = 499,22.

Затем, подставляя в уравнение (5.45) полученные величины (13,93 b 3 + 499,22 b 2 – 4000 = 0) и решая его по стандартной программе, находим b = 2,46 м, тогда l = 1,5 b = 3,7 м.

Принимаем фундамент с размерами подошвы 2,5×3,7 м.

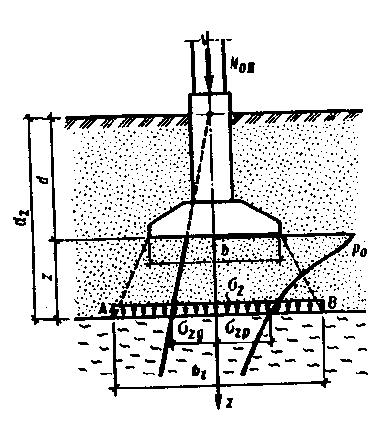

Определение размеров подошвы фундамента при наличии слабого подстилающего слоя. При наличии в пределах сжимаемой толщи основания (на глубине z от подошвы фундамента) слоя грунта с худшими прочностными свойствами, чем у лежащего выше грунта, размеры фундамента необходимо назначать такими, чтобы обеспечивалось условие (5.35). Это условие сводится к определению суммарного вертикального напряжения от внешней нагрузки и от собственного веса лежащих выше слоев грунта ( σz = σzp + σzg ) и сравнению этого напряжения с расчетным сопротивлением слабого подстилающего грунта R применительно к условному фундаменту, подошва которого расположена на кровле слабого грунта.

Пример 5.9. Определить размеры столбчатого фундамента при следующих инженерно-геологических условиях (см. рис. 5.24). На площадке от поверхности до глубины 3,8 м залегают песни крупные средней плотности маловлажные, подстилаемые суглинками. Характеристики грунтов по данным испытаний: для песка φII = 38°, сII = 0, γII = γ´II = 18 кН/м 3 , E = 40 МПа; для суглинков φII = 19°, сII = 11 кПа, γII = 17 кН/м 3 , E = 17 МПа. Здание — с гибкой конструктивной схемой без подвала ( db = 0). Вертикальная нагрузка на фундамент на уровне поверхности грунта N0 = 4,7 MH. Глубина заложения фундамента d = 2 м. Предварительные размеры подошвы фундамента примяты исходя из R = 300 кПа (табл. 5.13) равными 3×3 м.

Решение. по формуле (5.29) с учетом табл. 5.11 и 5.12 получаем;

Для определения дополнительного вертикального напряжения от внешней нагрузки на кровле слабого грунта предварительно находим:

среднее давление под подошвой

p = N0/b 2 +

дополнительное давление на уровне подошвы

По табл. 5.4 при ζ = 2z/b = 2 · 1,8/3 = 1,2 коэффициент α = 0,606. Тогда дополнительное вертикальное напряжение па кровле слабого слоя от нагрузки на фундамент будет:

Ширина условного фундамента составит:

Для условного фундамента на глубине z = 1,8 м при γc1 = γc2 = k = 1 расчетное сопротивление суглинков по формуле (5.29) будет:

Rz = 0,47 · 4 · 17 + 2,88 · 3,8 · 18 + 5,48 · 11 = 30 + 196 + 60 = 286 кПа.

Вертикальное нормальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z = 3,8 м

Проверяем условие (5.35):

315 + 62 = 377 > Rz = 286 кПа,

т.е. условие (5.35) не удовлетворяется и требуется увеличить размеры фундамента. Расчет показал, что в данном случае необходимо принять b = 3,9 м.

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВНЕЦЕНТРЕННОЙ НАГРУЗОК.

Фундаментом называют подземную часть здания, предназначенную для передачи нагрузки от здания на залегающие на некоторой глубину грунты основания.Подошвой фундамента называется его нижняя поверхность, соприкасающаяся с основанием; верхняя плоскость фундамента, на которую опираются наземные конструкции, называется обрезом. За ширину фундамента принимается минимальный размер подошвы b, а за длину – наибольший ее размер l. Высота фундамента hf есть расстояние от подошвы до обреза, а расстояние от поверхности планировки до подошвы называется глубиной заложенияd.

К фундаментам мелкого заложения относятся фундаменты, передающие нагрузку на грунты основания преимущественно через подошву. Они применяются в различных областях и инженерно-геологических условиях как в сборном, так и в монолитном вариантах (Таблица 6.2).Таблица 6.2

Области применения фундаментов мелкого заложения

| Тип фундамента | Вид надземной конструкции |

| Отдельные | Колонны, углы зданий, балки, фермы, арки, опоры рам и др. |

| Ленточные | Стены зданий и сооружений, опорные рамы оборудования и др. |

| Сплошные (плитные) | Высотные здания, заводские (фабричные) трубы, насосные станции и др. |

| Массивные | Башни, мачты, мостовые опоры, колонны, станки и другое оборудование |

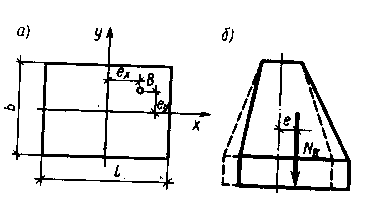

При центральной нагрузке форму отдельных фундаментов в плане рекомендуется принимать квадратной, а при внецентренной нагрузке – прямоугольной (с отношением сторон 0,6…0,85).

Независимо от грунтовых условий (кроме скальных грунтов) под фундаментами устраивают подготовку толщиной 100мм: под монолитными – бетонную, из бетона класса В3,5; а под сборными – из песка средней крупности. При возведении фундаментов на скальных грунтах по грунтовому основанию устраивают выравнивающий слой бетона класса В3,5.

Расчет фундамента мелкого заложения начинают с предварительного выбора его конструкции и основных размеров, к которым относятся глубина заложения фундамента, размеры и форма подошвы. Затем для принятых размеров фундамента производят расчеты основания по предельным состояниям.

Определение глубины заложения фундамента. Очевидно, что чем меньше глубина заложения фундамента, тем меньше объем затрачиваемого материала и ниже стоимость его возведения, поэтому естественно стремление принять глубину заложения как можно меньшей.

— минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории; глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 10. 15 см.

режима сооружения, dfn — нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м.

Определение формы и размеров подошвы фундаментов. Форма подошвы фундамента во многом определяется конфигурацией. При расчетах фундаментов мелкого заложения по второму предельному состоянию (по деформациям) площадь подошвы предварительно может быть определена из условия pП≤R, где pП – среднее давление по подошве фундамента, R – расчетное сопротивление грунта основания.

Данное условие должно выполняться с недогрузом: для монолитных фундаментов – £5%, для сборных – £10%.

Выполнение условия осложняется тем, что обе части неравенства содержат искомые геометрические размеры фундамента, в результате чего расчет приходится вести методом последовательных приближений за несколько итераций.

Предлагается такая последовательность операций при подборе размеров фундамента:

Þ задаются формой подошвы фундамента:

Если фундамент ленточный, то рассматривается участок ленты длиной 1м и шириной b.

Если фундамент прямоугольный, то задаются соотношением сторон прямоугольника в виде h=b/l=0,6…0,85. Тогда A=bl=b 2 /h, где A – площадь прямоугольника, l – длина, b – ширина прямоугольника. Отсюда

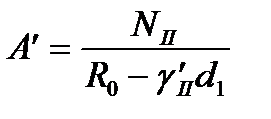

Þ вычисляют предварительную площадь фундамента по формуле:

где NII – сумма нагрузок для расчетов по второй группе предельных состояний, кПа. В случае ленточных фундаментов это погонная нагрузка, в случае прямоугольных и квадратных – сосредоточенная нагрузка;

R0 – табличное значение расчетного сопротивления грунта, где располагается подошва фундамента, кПа;

g¢II – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м 3 ;

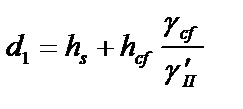

d1 – глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала:

где hs – толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf – толщина конструкции пола подвала, м;

gcf – расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м 3 ;

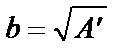

Þ по известной форме фундамента вычисляют ширину фундамента:

в случае ленточного фундамента b=A¢;

в случае квадратного фундамента

в случае прямоугольного

После определения требуемых размеров фундамента необходимо в пояснительной записке запроектировать тело фундамента в виде эскиза с проставлением размеров. При этом размерами фундамента можно в небольших пределах варьировать из конструктивных соображений, изложенных в п.6.2.1. Только после уточнения всех размеров фундамента можно переходить к следующему пункту.

Þ по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 вычисляют расчетное сопротивление грунта основания R:

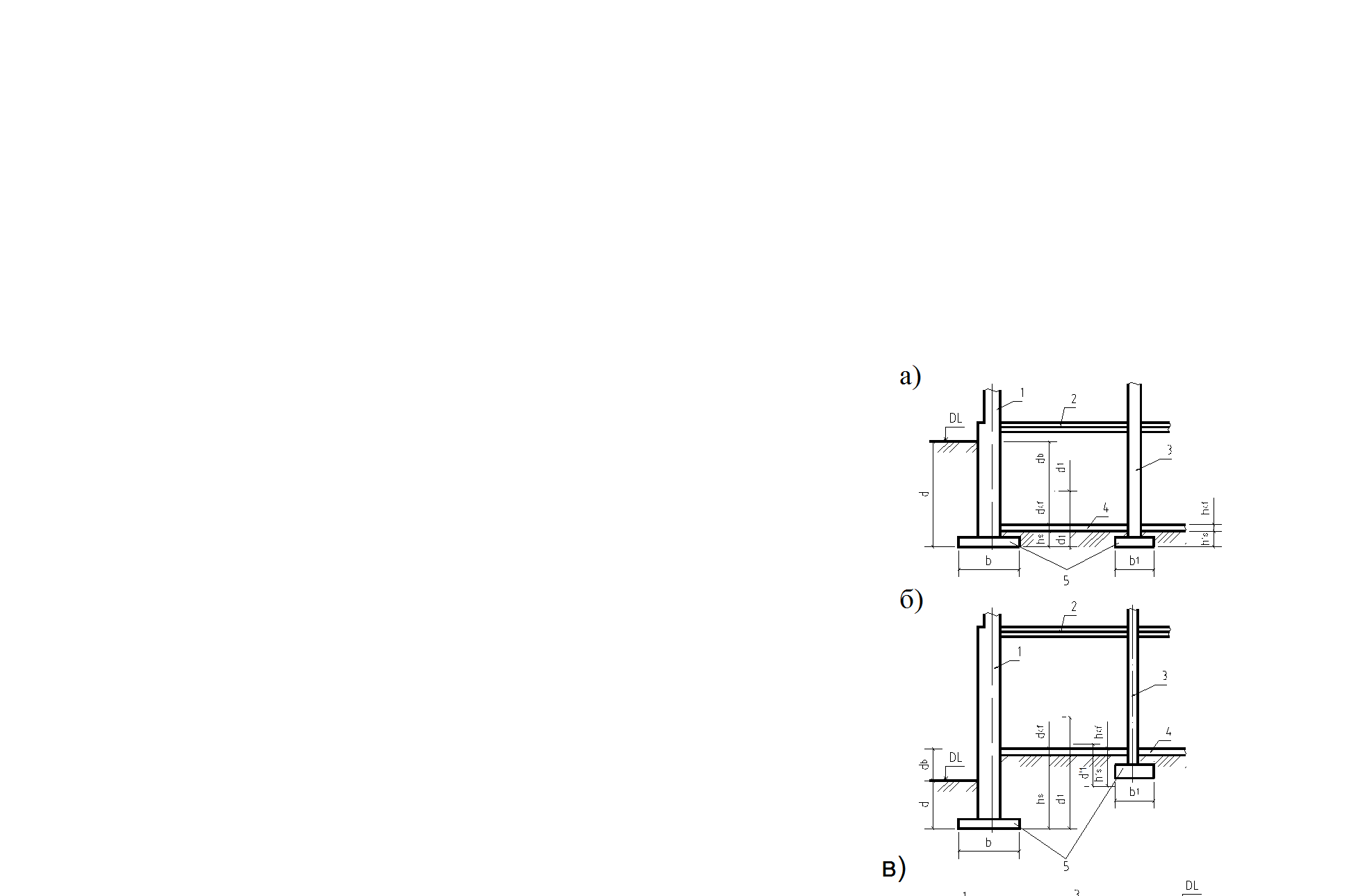

Рисунок 6.6: К определению глубины заложения фундаментов

а – при d1 d; в- для плитных фундаментов

1- наружная стена; 2 — перекрытие; 3 — внутренняя стена; 4 — пол подвала; 5 — фундамент

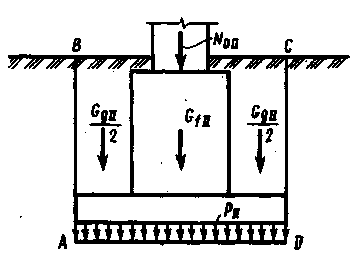

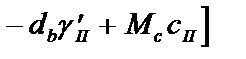

Центрально нагруженный фундамент. Центрально нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок проходит через центр площади его подошвы. Реактивное давление грунта по подошве жесткого центрально нагруженного фундамента принимается равномерно распределеннымpII=(NoII+GfII+GgII)/A, где NoII — расчетная вертикальная нагрузка на уровне обреза фундамента; GfIIи GgII — расчетные значения веса фундамента и грунта на его уступах; А — площадь подошвы фундамента. В предварительных расчетах вес грунта и фундамента в объеме параллелепипеда АВСD, в основании которого лежит неизвестная площадь подошвы А, определяется приближенно из выражения GfII+GgII=γmAd где γm — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его уступах, d – глубина заложения фундамента, м.

А=NoII/(R-γmd). Рассчитав площадь подошвы фундамента, находят его ширину b. Ширину ленточного фундамента, для которого нагрузки определяют на 1 м длины. После вычисления значения b принимают размеры фундамента с учетом модульности и унификации конструкций и проверяют давление. Найденная величина рII должна быть по возможности близка к значению расчетного R.

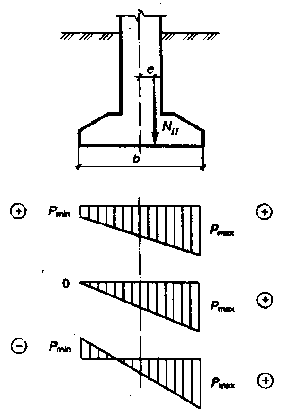

Внецентренно нагруженный фундамент. Внецентренно нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок не проходит через центр тяжести площади его подошвы. Такое нагружение является следствием передачи на него момента или горизонтальной составляющей нагрузки. При расчете давление по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимают изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения при действии момента сил относительно одной из главных осей определяют, как для случая внецентренного сжатия:

где Mx, My – изгибающие моменты, относительно главных осей подошвы фундамента, кНм;

Wx, Wy – моменты сопротивления сечения подошвы фундамента относительно соответствующей оси, м 3 .

Эпюра давлений под подошвой фундамента, полученная по данной формуле должна быть однозначной, т.е. по всей ширине сечения напряжения должны быть сжимающими. Это вызвано тем, что растягивающие напряжения, в случае их возникновения, могут привести к отрыву подошвы фундамента от основания и будет необходим специальный расчет, который не входит в предусмотренный объем курсового проекта.

Внецентренно нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок не проходит через центр тяжести площади его подошвы. При расчете давление по подошве внецентренно нагруженного фундамента принимают изменяющимся по линейному закону, а его краевые значения при действии момента сил относительно одной из главных осей.рmax=(NII/A)(1±6e/b), где NII — суммарная вертикальная нагрузка на основание, включая вес фундамента и грунта на его уступах; А — площадь подошвы фундамента; е — эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы; b — размер подошвы фундамента в плоскости действия момента.

Поскольку при внецентренном нагружении относительно одной из центральных осей максимальное давление на основание действует только под краем фундамента, при подборе размеров подошвы; фундамента его допускается принимать на 20% больше расчетного и сопротивления грунта, т.е. рmax≤1,2R Одновременно среднее давление по подошве фундамента, определяемое как рII=NII/A должна удовлетворять условию pII≤R.

В тех случаях, когда точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих осей инерции прямоугольной подошвы фундамента, давление под ее угловыми точками находят по формуле.р с max=(NII/A)(1±6ex/l±6ey/b).

Поскольку в этом случае максимальное давление действует только в одной точке подошвы фундамента, допускается, чтобы его значение, удовлетворяло условию р с max≤1,5R.

Расчет осадки.

Расчет оснований по деформациям производится исходя из условия (6.1):

где S – совместная конечная деформация (осадка) основания и сооружения, определяемая расчетом по указаниям приложения 2 СНиП 2.02.01-83, методика которого излагается ниже.

Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемое по указаниям п.6.1.

Расчетная схема основания применяется в виде линейно-деформируемого полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи Нс. Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-деформированном полупространстве приведена на рис.6.9.

Для расчета S используется метод послойного суммирования осадок, который допустимо применять в случаях, когда давление под подошвой фундамента pне превышает расчетное сопротивление грунта основания R.

Последовательность расчета осадок по методу послойного суммирования следующая:

а) на фоне геологического разреза (выполненного в масштабе) показать контуры проектируемого фундамента;

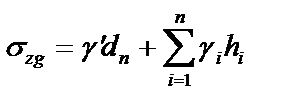

б) слева от оси фундамента построить эпюру вертикальных напряжений от собственного веса грунта (эпюру szg), используя формулу:

где g¢– удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;

dn – глубина заложения фундамента;

gi, hi – соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта;

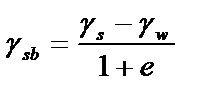

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды:

Если в толще основания находится водонепроницаемый слой – глины твердые, полутвердые, тугопластичные, суглинки твердые и скальные нетрещиноватые породы, то на его кровлю передается давление от вышележащих грунта и подземных вод. Тогда на кровле водоупора возникает скачок напряжений на величину hwgw.

в) грунтовую толщу от подошвы фундамента вниз разбить на элементарные слои, мощность которых удобно принимать равной 0,2b или 0,4b. При разбивке не надо обращать внимание на границы слоев различных грунтов и на уровень грунтовых вод;

г) справа от оси от уровня подошвы фундамента построить эпюру дополнительных вертикальных напряжений (эпюру szp). Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента, определяются по формуле:

где a – коэффициент, принимаемый в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, равной x=2z/b;

p0=p-szg,0 – дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной b³10м принимается p0=p);

д) определить нижнюю границу сжимаемой толщи (НГСТ), которая находится на уровне, где выполняется условие szp=0,2szg. НГСТ удобно определять графическим способом, для чего справа от оси достаточно построить эпюру 0,2szg в том же масштабе, в котором построена эпюра szp. Точка пересечения эпюр szp и 0,2szg определит НГСТ;

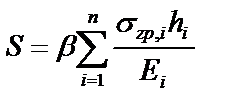

е) рассчитать осадку по формуле:

где b – безразмерный коэффициент, равный 0,8;

szp,i – среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-том слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границ слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента;

hi, Ei – соответственно толщина и модуль деформации i-того слоя грунта; если в i-тый слой входит два геологических слоя, то Ei принимать по тому слою, мощность которого в i-том слое больше;

n – число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания.

DL – отметка планировки; NL – отметка поверхности природного рельефа; FL — отметка подошвы фундамента; WL – уровень подземных вод; B.C – нижняя граница сжимаемой толщи; d и dn – глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа; b – ширина фундамента; p – среднее давление под подошвой фундамента; p0 – дополнительное давление на основание; szg и szg,0 – вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; szp и szp,0 – дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы.

Дата добавления: 2016-05-11 ; просмотров: 17995 ;

Источник