- Фундамент без цемента

- Как в 30-е годы экономили цемент на фундаменте без потери качества

- Как этого добивались в те времена?

- Как строители древности без цемента и техники умели строить на века

- Какой раствор использовали для строительства

- Как проверяли качество раствора

- Как делали цемент в Древнем Риме

- Фундамент из бутовых камней

- Общее описание

- Достоинства фундамента из бута

- Недостатки

- Подготовка материала

- Кладочный раствор

- Важные правила

- Основной расчет

- Основы кладки фундамента из бутового камня

Фундамент без цемента

В среде выживальщиков постоянно формируются некоторые шаблоны и стереотипы, реализация которых принимается за аксиому. Одним из таких шаблонов является эвакуация в слабозаселенные места, зачастую на малоподготовленную к проживанию базу, где имеется схрон или землянка. В лучшем случае это будет дом в заброшенной деревне. Однако, по приезду на место, неизбежно возникает вопрос. А как собственно будем жить дальше. Косметический ремонт сделан, к зимовке более-менее все подготовлено. Но для полноценной жизни этого мало. Землянка как-то мало располагает к комфортному и здоровому проживанию, особенно это актуально при наличие в семье стариков и детей. Также неизбежно возникнет задача расширения или постройки новых хозяйственных и жилых помещений. Но бывалый выживальщик, конечно же, хитро усмехнется, и скажет, что мол пара толковых мужиков с топорами раньше за год в тайге деревню строили. Оно может быть и так, однако знания и навыки для этого они получали с малолетства.

Не буду касаться в этой статье технологий деревянного зодчества, в принципе вопрос достаточно широко рассматривается на различных ресурсах интернета, есть множество книг. Рассмотрим вопрос, о котором мало кто задумывается в своих сурвайверских мечтаниях. На чем собственно будут стоять воздвигаемые сумрачным гением сооружения. Современные строители, как доморощенные, так и профессиональные, избалованы наличием такого ресурса как цемент. Опуская все рассуждения и предположения, рассмотрим задачу сооружения фундаментов для различных сооружений без использования цемента, ибо не факт, что он будет в наличии в месте эвакуации либо вам удастся «раздобыть» его или наладить собственное производство.

При наличии в окрестности камня твердых пород и гравийного материала самым простым, экономичным и долговечным вариантом является сооружением бутового фундамента.

Его сооружение начинается с рытья траншеи до глубины ниже уровня промерзания почвы или до твердого материкового грунта. Первый ряд камней обязательно укладывается на песчаную подушку, вдавливаясь в нее, качание камня не допускается. Пустотные карманы, образуемые хаотичной геометрией материала, заполняется мелким камнем, который набивается в них и усаживается кувалдочкой или молотком. Необходимо отметить, что первый ряд бута не набрасывается в траншею, а укладывается (поскольку при этом осыпаются стены, а земля заметно снижает прочность фундамента), распределяя мощные камни по углам, уплотняя все мелкой фракцией, и на высоту не более 30-40см. Камни скатывают по желобам или передают руками.

Уложенные камни промазываются глиной, либо, если все же имеется некоторое количество цемента, проливаются жидким цементным раствором, чем окончательно фиксируются на своих местах. Также возможно применение известкового раствора, поскольку добыча известняка более простая задача, чем производство цемента. Иногда в качестве связующего используются битумные материалы, либо вообще применяется сухая кладка.

Следующий слой камней так же укладывается, стараясь делать даже перевязку швов, наподобие кирпичной кладки. Для этого камни укладывают длинной стороной вдоль, а следующий, поперек линии фундамента. Укладываются сразу на раствор, по наружной и внутренней сторонам, подбирая наиболее подходящие друг к другу по геометрии и размерам. Чем меньше швы между камнями, тем выше ваша квалификация и надежность фундамента. Заполнение пространства между выложенными краями называется забутовкой.

Как вариацию бутового фундамента можно рассматривать подушку из высушенных на солнце и обожженных кирпичей, связанных друг с другом раствором или битумными материалами.

В данном случае здание устанавливается на скальное основание с выравниванием опорной поверхности каменной кладкой.

В качестве опорного элемента в таком фундаменте используются деревянные сваи из дуба и лиственницы. Рекомендуется закладывать такие фундаменты в твердой почве на глубину, равную 1/6 высоты здания, а в слабых грунтах применять дубовые сваи и забивать их до «хорошей и крепкой земли». Если это невозможно, то следует применять сваи длиной в одну восьмую вышины стены и толщиною в двенадцатую долю своей длины. Ставить их надо настолько тесно, чтобы между ними не оставалось места для других, и вбивать ударами скорее частыми, чем тяжелыми, для того, чтобы земля под ними плотнее улеглась и лучше держала. Древние строители забивали эти сваи ручными деревянными кувалдами, ручными подвесными молотами, копрами с ручными лебедками либо использовали усилия от водяных колес.

В древности, если в распоряжении строителей не было камней, под окладные венцы в угловых и опорных точках строения ставились т.н. стулья. Это прообраз современных столбчатых фундаментов.

Роль фундаментных стульев выполняли вкопанные деревянные столбы из комлевой части сосновой или дубовой обожженной древесины, обмазанной дегтем или смолой. Под стулья укладывался т.н. подклад для снижения давления опор на грунт. Сегодня этот подклад выполняют из железобетонных «подушек». Неслучайно в устном народном творчестве появление образа – избушка на курьих ножках. Это про старинные столбчатые фундаменты с подкладом.

В данной статье рассмотрены базовые положения о сооружении фундаментов без использования цемента. В зависимости от выбора места предполагаемой эвакуации и наличия там доступных ресурсов конструкция и более подробный процесс сооружения выбранного вами безцементного фундамента необходимо исследовать самостоятельно.

При этом возможно и необходимо использовать любые доступные и «бесхозные» материалы, такие как, бетонные плиты и блоки, железобетонные и металлические сваи, шпалы, автомобильные покрышки, кирпичные стены заброшенных или разрушенных домов. Стоит рассмотреть возможность использования фундаментов развалин и изучить местность на предмет наличия участков с плотными либо скальными грунтами. Зачастую решение проблемы лежит на поверхности, надо только окинуть окрестности пытливым взором и применить инженерную смекалку.

Вот и увидел свет очередной, уже четвертый номер тематического журнала «Вестник Выживальщика» и мы.

Бункер такого рода в мирное время является погребом для запасов продуктов. Однако во время штормов.

Движение сюрвивалистов или как чаще встречается у нас – выживальщиков, последние годы активно.

по выбору места для постройки убежища для автономного пребывания в случае кризиса и других.

Источник

Как в 30-е годы экономили цемент на фундаменте без потери качества

Для одноэтажного строительства на селе в 30-е годы прошлого века предлагалось в целях экономии делать фундаменты с малым количеством цемента. Чтобы не быть голословным, хочу привести цитату из книги профессора Манчиского В.Д “Огнестойкое строительство”

То есть цемента в составе было 1/20 часть от общего объема.

Как этого добивались в те времена?

Оказывается все было просто. Фундамент не заливался целиком, а послойно, толщиной 9-15 см. и тщательно утрамбовывался. Именно послойное утрамбовывание смеси в опалубке и приводило к подобным результатам.

Конечно, такой способ ведет к увеличению сроков изготовления фундамента, но экономия цемента в таких фундаментах очень существенная, причем без снижения прочности и долговечности.

Также Манчиским предлагалось использовать природные камни и битый кирпич, если они доступны, в основании фундамента для придания ему надежности.

Я никого не призываю делать фундаменты без цемента, но нами были неоднократно проведены опыты с заливкой и трамбовкой, в силу малого количества цемента. Действительно, при послойном трамбовании получалась плита ничуть не уступающая по прочности плите, залитой по всем правилам.

В основном, главной опасностью, особенно в глинистых почвах является весеннее оттаивание грунта, которое ведет к пучению и соответственно короблению. Поэтому, особенно при устройстве малозаглубленных фундаментов предлагалось отводить дождевые и снеговые воды от дома и утеплять снаружи фундамент, отмостку и цоколь.

Самый надежный состав бетона состоит из 1 части цемента и 28 частей песка и гравия, а в песчаном 1 ч. к 12 частям песка.

Лучшими способами удешевить, бетон для фундаментов являются:

1) убавление количества цемента без нарушения остальных отношений между составными частями;

2) убавление количества гравия, если он очень дорог.

Эти тощие бетоны должны употребляться только в местах с сухим грунтом, не имеющим никаких подпочвенных грунтовых вод.

Если в грунте нет проточных вод и он достаточно сухой, к тому же стенки котлована не очень слабы, то фундамент может быть рассчитан исключительно на вертикальное давление, не считаясь с опасностью от морозов или с возможностью сжатия грунта давлением на стенки котлована. В таком случае можно, применять бетоны без цементирующих веществ из одного песка и щебня или гравия, взятых в известных нам соотношениях. Смеси этих увлажняются водою, как и обыкновенные бетоны, и послойно утрамбовывается в котловане. Не доходя примерно 0,4 м до поверхности земли, когда в стенках котлована начинается уже верхний растительный, всегда слабый слой земли, следует начать набивку уже бетоном с цементируемыми веществами и притом не делать бетона слишком тощим.

Источник

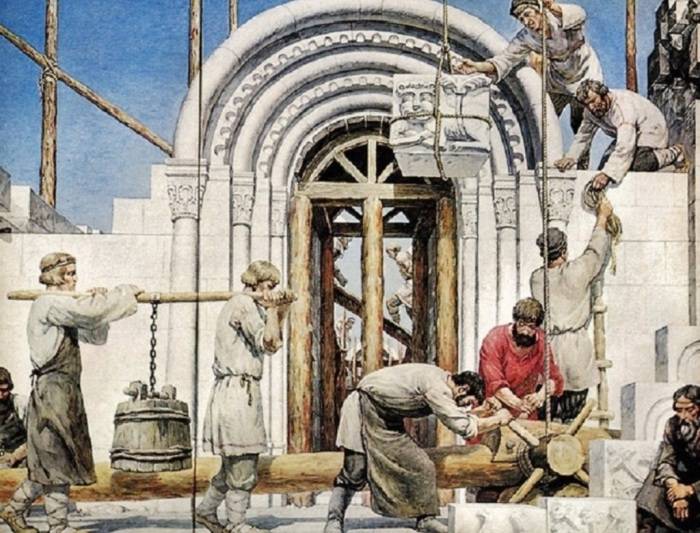

Как строители древности без цемента и техники умели строить на века

Москва, 19.08.2021, 17:24:16, редакция FTimes.ru, автор Анастасия.

Старинные замки удивляют своей красивой архитектурой. Профессиональные строители отмечают, что они более качественно построены. Именно поэтому древние здания стоят веками, требуя время от времени реконструкции и ремонта. Современному человеку тяжело понять, как в те времена строили такие прочные здания, ведь у них не было цемента и современной техники.

Какой раствор использовали для строительства

Древние строители действительно не имели цемента. Однако фундамент для зданий они делали, и еще более прочный, чем современный бетон.

В те времена использовали различные растворы. Они готовились всегда с учетом особенностей возводимого здания. Строители не могли позволить себе испортить раствор.

Основные правила приготовления старинных аналогов цемента:

- компоненты и концентрации всегда рассчитывались индивидуально, в зависимости от особенностей постройки;

- раствор готовили в специальном помещении, где поддерживали оптимальные условия;

- приготовленную смесь использовали очень быстро, ведь считалось, что у нее короткий срок «жизни».

Особое внимание обращали на профессионализм работников. К строительству объекта привлекали архитекторов и мастеров, которые уже имели положительный опыт строительства. Никто из рабочих не «филонил». Каждый из них отвечал за качество своей жизнью, имуществом. Поэтому вся работа была выполнена безукоризненно.

Как проверяли качество раствора

Крепость старинных зданий обусловлена серьезным подходом к строительству и строгим контролем качества раствора. Последний должен быть прочным.

Раствор на основе кирпича проверяли так:

- в стопку выкладывали 10 кирпичей;

- когда смесь «схватилась», верхний кирпич брали и поднимали;

- смотрели, сколько кирпичей отвалилось.

Если отпало до 3, то раствор считался прочным. В случае, если кирпичей было больше, в смесь добавляли больше цемяника.

Как делали цемент в Древнем Риме

Одним из эталонных растворов считается тот, который готовили древние римляне. Из этого «цемента» готовили дороги, здания, в том числе и храмы. Некоторые трассы сохранились до сих пор, и используются по назначению. То же самое касается акведуков.

Древние римляне готовили цементную смесь на основе гашеной извести. К ней добавляли воду, песок, туф, вулканический пепел и даже осколки глиняных изделий. В итоге получался состав, который схож с современным бетоном. Этот «цемент» заливали в полости стен, делая их настолько прочными, что здания становились практически неразрушимыми.

Источник

Фундамент из бутовых камней

Бутовый фундамент – это бюджетное и эстетичное решение для жилого или дачного дома, гаража и бани. Он прочный, долговечный и экологичный, ведь собирают конструкцию из природных камней. Фундамент из бута встречается не так часто, как железобетонный, по разным причинам, одна из которых – неосведомлённость застройщиков. Компенсируем недостаток информации и рассмотрим такой тип конструкции со всех сторон.

Общее описание

Фундамент из бута – это преимущественно ленточная конструкция, иногда столбчатая система. Основной объём составляют бутовые камни – до 90%, остальное – цементный раствор марки не ниже М100, оптимально М200-М300, в зависимости от массы будущего строения.

Для кладки используются камни крупные и прочные. Предпочтение отдают булыжникам относительно правильной формы с параллельными гранями весом до 50 кг. Собственно, чем больше и прочнее фрагменты, тем быстрее осуществляется монтаж и крепче получается фундамент.

В отличие от других типов конструкций, фундамент из бута не армируется по нескольким причинам:

- Перевязка камней при кладке создаёт достаточную прочность ленте/столбам аналогично кирпичной стене;

- Уложить прямую арматуру в камни с неидеальной формой – непростое занятие.

Тем не менее, армирование в уровне цоколя поможет избежать образования трещин при усадке стен и компенсировать неравномерность поступающих нагрузок, т.к. сам фундамент не обладает эластичностью и безупречной жёсткостью (не путать с прочностью).

Исторические здания европейской архитектуры в большинстве стоят именно на бутовых фундаментах, и, нужно отметить, сохранились практически в первозданном виде более 200 лет. Яркий пример – исторический Санкт-Петербург, где основную часть составляют свайные деревянные основания, остальные – бутовые.

Достоинства фундамента из бута

Фундамент из бута в сравнении с конструкциями из других материалов обладает рядом достоинств:

- Дешевизна – первый и самый весомый аргумент в пользу бута. Камни для него подойдут любые, соответствующие прочности и размеру. Их можно добыть самостоятельно из глыбы или закупить готовые, но даже в таком случае бут обойдётся дешевле железобетона (около 600-900 рублей за тонну против 2000-2500 рублей).

- Прочность на сжатие тем выше, чем крупнее камни используются. Как уже говорилось, в конструкции не предусматривают армирование, потому что природные породы справляются с функцией распределения нагрузки.

- Долговечность демонстрируется старинными сооружениями Санкт-Петербурга, Парижа (яркий и известный пример – Собор Парижской Богоматери).

- Эстетика – цоколь, выполненный из бута, не требует отделки и выглядит естественно и завершённо.

- Сравнительно несложный монтаж: с конструкцией можно справиться самостоятельно, не нужна вязка сложных каркасов. Но под простотой понимаем именно укладку, но не скорость.

Недостатки

Что нужно иметь в виду при выборе фундамента из бута:

- Обустройство ленты трудоёмкое: конструкция закладывается ниже уровня промерзания грунта в уплотнённое основание, высота стенки получается немалой.

- Долгие сроки возведенияпри самостоятельной укладке. Кроме того, понадобятся некоторые знания ведения укладывания камней для обеспечения хорошей перевязки. Времени прибавит изготовлении камней, если решено бомбить глыбу самостоятельно.

Подготовка материала

От правильного выбора камней зависит и долговечность здания, и его безопасность.

Бут – это обломки горных пород разного происхождения: известняк (ракушечник), доломит, гранит мрамор и т.д. Получают бутовые камни методом взрыва в карьерах по добыче ископаемых или при естественном разрушении скалистых глыб.

Как выбрать качественный бут, который сможет обеспечить прочность для фундамента? Для этого не нужно толкать гору в лабораторию, воспользуйтесь несколькими лайфхаками:

- Осмотр – первый шаг. Порода не должна крошиться, в основном объёме партии должен быть только крупный камень равномерного окраса без явных признаков разрушения и заселения микрофлоры.

- Ударьте по камню молотком что есть сил. «Хороший» экземпляр не рассыплется и не треснет, издаст слышимый звон. Особенно важно проверить таким образом известняк и ракушечник, которые не всегда отличаются отменной прочностью.

- Определите количество пустот и общую пористость визуально – порода, которая впитывает воду, не подойдёт для строительства.

Форма при выборе также важна. Для укладки наиболее удобны камни плоские с относительно параллельными ложками и тычками. Для их монтажа требуются меньшие трудозатраты, в том числе на подгонку. Работать с камнями свободной формы тоже можно, но укладывать и создавать перевязку ими сложнее.

Важно! Перед работой камни тщательно очищают от пыли для повышения адгезии с раствором цемента, а также тщательно увлажняют.

Кладочный раствор

Минимальная марка раствор для кладки – М100, такой можно использовать при возведении нетяжелого строения, например, гаража или подсобного сарая. Для дом, конечно, нужен материал покрепче – М250-М300 и выше, пропорционально массивности дома.

Стандартные пропорции приготовления кладочного раствора при возведении деревянного или бетонно-блочного ячеистого двухэтажного дома 1:3 (цемент М400 и песок средней фракции речной). Консистенция массы должна быть стоячей – комок раствора должен стоять на мастерке, а не растекаться. Вместе с водой для затворения рекомендуется использовать пластификаторы, которые повышают пластичность без потери прочности цементом. Если в песке есть примеси глины (около 15-20%), это также поможет сделать раствор более пластичным.

Важные правила

- Камни в кладке должны быть уложены таким образом, чтобы вертикальные швы каждым последующим рядом перекрывались;

- Расстояние между камнями должно быть минимальным, а пустоты исключены;

- Крупные камни внизу, мелкие – в верху;

- Камни должны быть уложены с учетом жёсткости общей конструкции, чтобы отдельные элементы не стремились выпасть из системы при воздействии нагрузки.

Основной расчет

В виду отсутствия в бутовом фундаменте армирования для обеспечения жёсткости конструкции закладывать её необходимо ниже уровня промерзания грунта в регионе, ниже на 20-30 см. Кладку ведут по компенсационной подушке из песка и щебня общей толщиной около 20 см, тщательно уплотнённой. Высота насыпи может быть учтена в счёт общей высоты фундамента. Также учитывается наличие грунтовых вод, при их обилии требуется обустройство дренажа, но уменьшать высоту фундамента над уровнем промерзания запрещено.

Ширина стенки определяется как обычно – шире домовых стен на 10 и более сантиметров или согласно более точным расчётам.

Основы кладки фундамента из бутового камня

Конструкция укладывается с применением свежего раствора и общих принципов кладки.

Когда котлован готов, грунт необходимо тщательно уплотнить вибрационными плитами. Это нужно для создания максимально устойчивого и жёсткого основания. Насыпная песчано-гравийная подушка тоже уплотняется вибропрессованием. На неё рекомендуется залить слой бетонной подготовки толщиной 5-10 см раствором М100.

Далее по периметру стенок следует натянуть направляющие нити для удобства ведения кладки.

Первый ряд выкладывается из самых крупных камней. Их располагают максимально близко друг к другу. Необходимо добиться «монолитности» каменной конструкции – кладочный раствор нужен только для соединения фрагментов между собой.

Следующий ряд кладут таким образом, чтобы вертикальные швы перекрывались камнем. В монтаже очень важно такое качество, как интуиция – сделать идеальную кладку из камней неправильной формы сложно, поэтому подбор осуществляется на глаз с учётом размеров швов, булыжников и их формы. «Кирпичики» неправильной формы нужно уложить с учётом жесткости, чтобы они не стремились выпасть из конструкции. Должна получиться система, поддерживающая сама себя.

Перед кладкой каждого последующего ряда в первую очередь подбирают камни оптимальной высоты до 30 см, на которую будут ориентироваться в течение всего процесса и раскладывают из в углах. Это «маячки».

В течение всего процесса выполняется контроль вертикальности и горизонта конструкции.

Раствором заполняют пустоты уложенного ряда, камни сначала подгоняют на сухую, затем забивают в конструкцию молотком, это особенно важно при работке с булыжником неправильной формы. Но во всём важна осторожность.

Верхний ряд необходимо выполнять максимально ровным с тщательным подбором камней. Когда процесс окончен, выполняется армирующий пояс – толщиной приблизительно 5 см, в который укладывается стальная арматура диаметром 10-12 мм с шагом 15-20 см. То есть для стенки шириной 30 см оптимально уложить 2 прута на расстоянии друг от друга 20 см. Для надёжности их перевязывают поперечной арматурой диметром 6 мм (вязальной проволокой). Каркас можно сделать самостоятельно или заказать готовый сварной или вязаный.

При работе со столбчатым фундаментом кладка осуществляется аналогично, армирование происходит уже по балкам перекрытия.

Поверх армирующего пояса выстилается гидроизоляция и происходит последующее строительство.

Источник