- Порядок расчета осадки фундаментов

- Осадка фундамента

- Осадка фундамента

- Предельно допустимые нормы осадки фундаментов

- Расчёт осадки ленточного фундамента

- Пример определения величины осадки ленточного фундамента

- Расчёт осадки свайного основания

- 5.5.4. Расчет деформаций основания (ч. 1)

- А. ОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ

- ТАБЛИЦА 5.17. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА kc

- ТАБЛИЦА 5.18. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА km

- ТАБЛИЦА 5.19. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА k

- ТАБЛИЦА 5.20. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ k0, k1, k2, k3

- ТАБЛИЦА 5.21. ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА kr

- ТАБЛИЦА 5.22. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ω

Порядок расчета осадки фундаментов

Любое строение со временем подвержено проседанию. Фундамент здания должен осесть в расчётных пределах. Если основание дома опустилось равномерно по всей площади опирания, то расчёт осадки фундамента произведён правильно. В противном случае неравномерное проседание фундамента или свайного поля может привести к деформации несущих конструкций сооружения, что приведёт к повреждению строения. Особенно велик риск неравномерного проседания оснований большой площади опирания, поэтому необходимо точно рассчитать допустимую осадку основания здания.

Осадка фундамента

Неравномерное проседание опорных конструкций зданий и сооружений является следствием допущенных дефектов в строении фундаментов различных видов. Осадка фундамента происходит в течение некоторого времени после окончания строительства объекта. Важно, чтобы осадка основания здания была равномерной и в пределах допустимой нормы.

Существует многочисленные причины, вызывающие неравномерное опускание фундамента вследствие сжатия грунтового основания под подошвой здания. Таковыми являются:

- несанкционированная экономия материалов на возведении основания здания;

- использование низкоквалифицированного труда;

- в результате произведённого самостоятельного расчёта неверно определены глубина заложения фундамента, уровень грунтовых вод толщина промерзания почвы;

- отсутствие дренажной системы;

- неправильное определение сопротивления грунтового основания приведёт к чрезмерному проседанию основания здания.

На строительстве любого крупного объекта необходимо правильно рассчитать осадку фундамента.

В данной статье основное внимание уделено тому, как правильно сделать расчёт осадки свайного фундамента и ленточного основания здания.

Осадка фундамента

На протяжении глубины грунтового основания почва может быть неоднородна. Слои грунта могут оказаться с различными геологическими характеристиками. Для определения полной и конечной осадки строения применяют метод послойного суммирования.

Суть данного метода заключается в том, что определяют величину деформации слоёв почвы, находящихся в активной зоне воздействия нагрузки от здания. Важно, чтобы полученные данные проседания здания не превышали критических нормативных показателей.

Предельно допустимые нормы осадки фундаментов

Первоначальная просадка нового построенного сооружения (1-я категория технического состояния) на однородном грунтовом основании допустима в пределах 10 – 12 см.

При неоднородном составе грунте допустимое проседание зданий 1 категории без последствий составляет 5 см. Для домов 2 и 3 категории (строения с большим сроком эксплуатации) допустимо проседание не более 2 – 3 см.

Любое дополнительное опускание здание чревато появлением трещин в основании и в стенах строения. Достаточно опуститься сооружению ещё на 2 см и это сразу отразится на состоянии несущих конструкций.

Расчёт осадки ленточного фундамента

Кроме метода послойного суммирования существуют различные методики определения величины проседания здания. При условиях отдельно стоящего строения с учётом сопротивления грунтового основания и других сил, только использование метода послойного суммирования будет наиболее верным расчётом.

Способ основан на создании эпюр напряжений в многослойной почве по каждой вертикальной оси.

Определение осадки ленточного фундамента производится с целью, чтобы:

- определить величину просадку монолитной ленты с присоединёнными другими основаниями;

- выполнить точный расчёт осадки основания здания, возведённого из разных материалов;

- определить осадочный характер и физические свойства основания здания, которые связаны с изменением показателя деформации по мере увеличения глубины заложения фундамента.

Данная методика расчета определяет показатели основания по каждому сочетанию вертикальных осей, без учёта угловых переменных, используя периферийные значения и центральный показатель. Сделать это возможно при залегании по периметру основания строения равномерных структурных слоёв почвы.

Обозначения по СНиП 2.02.01-83:

- S — показатель осадки;

- zn – средняя величина напряжения вдоль вертикальной оси в слое «n»;

- hn, En – толщина сжатия и индекс деформации слоя «n»;

- n – удельная масса почвы в «n»;

- hn — высота слоя «n»;

- b = 0,8 – постоянный коэффициент.

Ширина ленточного монолитного фундамента – 1200 мм (b), глубина заложения составит 1800 мм (d).

Видео «Расчёт сопротивления грунта»:

Пример определения величины осадки ленточного фундамента

Общая нагрузка от веса здания на почву составит 285000 кг•м −1 •с −2 . По каждому слою отмечают такие значения:

- Верхний слой — сухая почва (песок мелкой фракции, с показателями пористости e 1 = 0,65; плотностью y 1 = 18,70 кН/м³, индексом сжатия Е 1 = 14400000 кг•м −1 с −2) .

- Средний слой – мокрый крупный песок с соответствующими показателями: e2= 0,60, γ2 = 19,20 кН/м³; Е2 = 18600000 кг•м −1 с −2 .

- Нижний слой грунта – суглинок с соответствующими значениями: e3 = 0,180; y3 = 18,50 кН/м³; Е 3 = 15300000 кг•м −1 с −2 .

Результаты исследований грунта взяты в местном геолого-геодезическом управлении. Грунтовые воды на территории застройки находятся на расстоянии от поверхности земли 3800 мм. глубина залегания грунтовых вод такой величины не имеет значения даже для заглубленного фундамента здания. В этом случае воздействие грунтовых вод на осадку здания считают мизерным, то есть практически никаким.

Метод послойного суммирования базируется на исследовании всех эпюр напряжений в грунтовом массиве вдоль вертикальных осей.

Для нанесения графика эпюр и расчета критических нагрузок на грунт производят действия согласно СНиП 2.02.01-83.

В результате получают следующие показатели по каждому слою почвы: S1 = 11,5 мм; S2 = 13,7мм; S3 = 1,6 мм.

Суммарное проседание основания здания составит:

Сравнивая полученные результаты с определёнными нормативами СНиП, делают вывод, что величина осадки не превышает предельных норм.

Расчёт осадки свайного основания

Определяют осадки свайного фундамента методом послойного суммирования.

Полный расчёт осадки свайного основания выполняется проектной организацией на протяжении от нескольких дней до 2-х недель. Проектировщики пользуются специальными компьютерными программами. Человеку, не имеющему специального образования, сделать это самостоятельно практически невозможно.

Произвести расчёт осадки свайного основания небольшого частного дома можно упрощённым способом, что под силу каждому застройщику.

Используя схемы расположения различных видов свай и расчётных формул, указанных в СП 24.13330.2011, можно определить как величину осадки одиночной сваи, так и степень проседания всего свайного поля.

Применяют различные методики определения величин осадки разных типов фундаментов, в основном, для крупных объектов промышленного и гражданского назначения.

Источник

5.5.4. Расчет деформаций основания (ч. 1)

А. ОСАДКИ ФУНДАМЕНТОВ

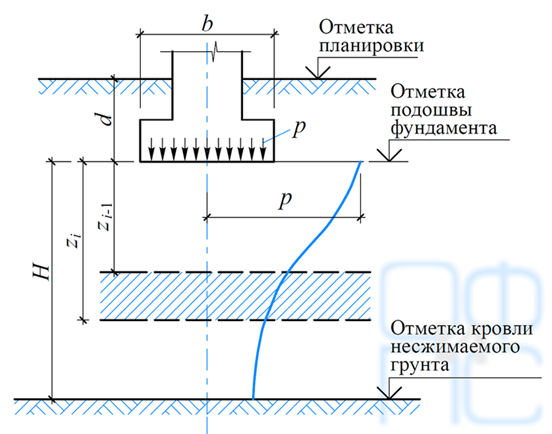

Определение осадки методом послойного суммирования. В методе послойного суммирования приняты следующие допущения:

- – осадка основания вызывается дополнительным давлением р0 , равным полному давлению под подошвой фундамента р за вычетом вертикального нормального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента: р0 = р – σzg,0 (при планировке срезкой принимается σzg,0 = γ´d , при отсутствии планировки и планировке подсыпкой σzg,0 = γ´dn , где γ´ — удельный вес грунта, расположенного выше подошвы; d и dn — глубина заложения фундамента от уровня планировки и природного рельефа);

- – распределение по глубине дополнительных вертикальных нормальных напряжений σzp от внешнего давления р0 принимается по теории линейно-деформируемой среды как в однородном основании (см. п. 5.2);

- – при подсчете осадок основание делится на «элементарные» слои, сжатие которых определяется от дополнительного вертикального нормального напряжения σzp , действующего по оси фундамента в середине рассматриваемого слоя;

- – сжимаемая толща основания ограничивается глубиной z = Нс , где выполняется условие

Если найденная по условию (5.59) нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е z = Hc , нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия σzp = 0,1σzg .

Осадка основания s методом послойного суммирования определяется по формуле

где β — безразмерный коэффициент, равный 0,8; σzp,i — среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i -м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; hi и Еi — соответственно толщина и модуль деформации i -го слоя грунта; n — число слоев, на которое разбита сжимаемая толща основания.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 5.26.

Дополнительные вертикальные нормальные напряжения по вертикали, проходящей через центр рассматриваемого фундамента, на глубине z от его подошвы определяются:

σzp — от дополнительного давления р0 под подошвой рассчитываемого фундамента [см. формулу (5.12)]; σzp,A — от дополнительного давления р0j под подошвой j -го влияющего фундамента методом угловых точек по формуле (5.18).

Суммарное дополнительное напряжение по оси рассчитываемого фундамента с учетом влияния нагрузок от соседних фундаментов определяется по формуле (5.19).

Пример 5.12. Рассчитать осадку фундамента Ф-1 здания с гибкой конструктивной схемой с учетом влияния нагрузки на фундамент Ф-2 по условиям примера 5.2 (см. рис. 5.11) при следующих данных. С поверхности до глубины h + h1 = 6 м залегает песок пылеватый со следующими характеристиками, принятыми по справочным таблицам (см. гл. 1): γs = 26,6 кН/м 3 ; γ = 17,8 кН/м 3 ; ω = 0,14; е = 0,67; сII = 4 кПа; φII = 30°; E = 18 000 кПа. Ниже залегает песок мелкий с характеристиками: γs = 26,6 кН/м 3 ; γ = 19,9 кН/м 3 ; ω = 0,21; е = 0,62; сII = 2 кПа; φII = 32°; E = 28 000 кПа. Уровень подземных вод находится на глубине 6,8 м от поверхности. Суммарная нагрузка на основание от каждого фундамента (с учетом его веса) N = 5,4 МН.

Решение. По формуле (5.21) удельный вес песка мелкого с учетом взвешивающего действия воды

γsb = (26,6 – 10)/(1 + 0,62) = 10,2 кН/м 3 .

По табл. 5.11 находим: γc1 = 1,2 и γc2 = 1. По табл. 5.12 при φII = 30° находим: Mγ = 1,15; Мq = 5,59; Мc = 7,95. Поскольку характеристики грунта приняты по таблицам, k = 1,1.

По формуле (5.29) получаем:

Среднее давление под подошвой

р = 5400/4 2 = 338 кПа R = 341 кПа;

дополнительное давление на основание

Дополнительные вертикальные нормальные напряжения в основании фундаментов Ф-1 и Ф-2 подсчитаны в примере 5.2, приведены в табл. 5.6 и показаны на рис. 5.11. Дополняем табл. 5.6 подсчетом напряжений от собственного веса грунтов σzg для определения нижней границы сжимаемой толщи (табл. 5.16).

Из табл. 5.16 видно, что нижняя граница сжимаемой толщи под фундаментом Ф-1 находится на глубине z1 = 8,0 м (при учете нагрузки только на этот фундамент) и на глубине z2 = 8,8 м (при учете влияния фундамента Ф-2).

ТАБЛИЦА 5.16. К ПРИМЕРУ 5.12

| z , м | σzp1 | σzp2 | σzp | σzg | 0,2 σzg | E |

| 0 | 300 | 0 | 300 | 36 | 7 | 18 000 |

| 0,8 | 288 | 0 | 288 | 50 | 10 | |

| 1,6 | 240 | 0 | 240 | 64 | 13 | |

| 2,4 | 182 | 1 | 183 | 78 | 16 | |

| 3,2 | 135 | 2 | 137 | 93 | 19 | |

| 4,0 | 101 | 3 | 104 | 107 | 21 | |

| 4,8 | 77 | 4 | 81 | 123 | 25 | 28 000 |

| 5,6 | 60 | 5 | 65 | 131 | 26 | |

| 6,4 | 48 | 6 | 54 | 139 | 28 | |

| 7,2 | 39 | 6 | 45 | 147 | 29 | |

| 8,0 | 32 | 7 | 39 | 156 | 31 | |

| 8,8 | 27 | 7 | 34 | 164 | 33 |

Примечание. Значения напряжений и модуля даны в кПа.

Определяем осадку фундамента Ф-1 по формуле (5.60):

без учета влияния Ф-2

с учетом влияния Ф-2

Определение осадки основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя.

Средняя осадка фундамента на слое конечной толщины (рис. 5.27) определяется по формуле [4]

где р — среднее давление под подошвой фундамента; b — ширина прямоугольного или диаметр круглого фундамента; kc и km — коэффициенты, принимаемые по табл. 5.17 и 5.18; n — число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах расчетной толщины слоя H ; ki и ki-1 — коэффициенты, определяемые по табл. 5.19 в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошвы и кровля i -го слоя (соответственно ζi = 2zi/b и ζi-1 = 2zi-1/b) ; Ei — модуль деформации i -го слоя грунта.

Формула (5.61) служит для определения средней осадки основания, загруженного равномерно распределенной по ограниченной площади нагрузкой. Эту формулу допускается применять для определения осадки жестких фундаментов.

ТАБЛИЦА 5.17. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА kc

| Относительная толщина слоя ζ´ = 2H/b | kс |

| 0 ζ´ ≤ 0,5 | 1,5 |

| 0,5 ζ´ ≤ l | 1,4 |

| 1 ζ´ ≤ 2 | 1,3 |

| 2 ζ´ ≤ 3 | 1,2 |

| 3 ζ´ ≤ 5 | 1,1 |

| ζ´ > 5 | 1,0 |

ТАБЛИЦА 5.18. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА km

| Ширина фундамента, м | km при среднем значении Е , МПа | |

| b > 10 10 ≤ b ≤ 15 b > 15 | 1 1 1 | 1 1,35 1,5 |

Расчетная толщина линейно-деформируемого слоя H (см. рис. 6.27) принимается до кровли малосжимаемого грунта (см. п. 5.1), а при ширине (диаметре) фундамента b > 10 м и среднем значении модуля деформации грунтов основания E > 10 МПа вычисляется по формуле

где H0 и ψ — принимаются соответственно равными для оснований, сложенных пылевато-глинистыми грунтами 9 м и 0,15, а сложенных песчаными грунтами 6 м и 0,1; kp — коэффициент, принимаемый; kp = 0,8 при среднем давлении под подошвой фундамента p = 100 кПа; kp = 1,2 при р = 500 кПа; при промежуточных значениях — по интерполяции.

Если основание сложено и пылевато-глинистыми, и песчаными грунтами, значение Н определяется по формуле

где Нs — толщина слоя, вычисленная по формуле (5.62) в предположении, что основание сложено только песчаными грунтами; hci — суммарная толщина слоев пылевато-глинистых грунтов в пределах от подошвы фундамента до глубины Hci равной значению Н , вычисленному по формуле (5.62) в предположении, что основание сложено только пылевато-глинистыми грунтами.

ТАБЛИЦА 5.19. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА k

| ζ = 2z/b | k для фундаментов | |||||||

| круглых | прямоугольных с соотношением сторон η = l/b | ленточных ( η ≥ 10) | ||||||

| 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 | |||

| 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| 0,4 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,104 |

| 0,8 | 0,179 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,208 |

| 1,2 | 0,266 | 0,299 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,311 |

| 1,6 | 0,348 | 0,380 | 0,394 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,412 |

| 2,0 | 0,411 | 0,446 | 0,472 | 0,482 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,511 |

| 2,4 | 0,461 | 0,499 | 0,538 | 0,556 | 0,565 | 0,567 | 0,567 | 0,605 |

| 2,8 | 0,501 | 0,542 | 0,592 | 0,618 | 0,635 | 0,640 | 0,640 | 0,687 |

| 3,2 | 0,532 | 0,577 | 0,637 | 0,671 | 0,696 | 0,707 | 0,709 | 0,763 |

| 3,6 | 0,558 | 0,606 | 0,676 | 0,717 | 0,750 | 0,768 | 0,772 | 0,831 |

| 4,0 | 0,579 | 0,630 | 0,708 | 0,756 | 0,796 | 0,820 | 0,830 | 0,892 |

| 4,4 | 0,596 | 0,650 | 0,735 | 0,789 | 0,837 | 0,867 | 0,883 | 0,949 |

| 4,8 | 0,611 | 0,668 | 0,759 | 0,819 | 0,873 | 0,908 | 0,932 | 1,001 |

| 5,2 | 0,624 | 0,683 | 0,780 | 0,834 | 0,904 | 0,948 | 0,977 | 1,050 |

| 5,6 | 0,635 | 0,697 | 0,798 | 0,867 | 0,933 | 0,981 | 1,018 | 1,095 |

| 6,0 | 0,645 | 0,708 | 0,814 | 0,887 | 0,958 | 1,011 | 1,056 | 1,138 |

| 6,4 | 0,653 | 0,719 | 0,828 | 0,904 | 0,980 | 1,031 | 1,090 | 1,178 |

| 6,8 | 0,661 | 0,728 | 0,841 | 0,920 | 1,000 | 1,065 | 1,122 | 1,215 |

| 7,2 | 0,668 | 0,736 | 0,852 | 0,935 | 1,019 | 1,088 | 1,152 | 1,251 |

| 7,6 | 0,674 | 0,744 | 0,863 | 0,948 | 1,036 | 1,109 | 1,180 | 1,285 |

| 8,0 | 0,679 | 0,751 | 0,872 | 0,960 | 1,051 | 1,128 | 1,205 | 1,316 |

| 8,4 | 0,684 | 0,757 | 0,881 | 0,970 | 1,065 | 1,146 | 1,229 | 1,347 |

| 8,8 | 0,689 | 0,762 | 0,888 | 0,980 | 1,078 | 1,162 | 1,251 | 1,376 |

| 9,2 | 0,693 | 0,768 | 0,896 | 0,989 | 1,089 | 1,178 | 1,272 | 1,404 |

| 9,6 | 0,697 | 0,772 | 0,902 | 0,998 | 1,100 | 1,192 | 1,291 | 1,431 |

| 10,0 | 0,700 | 0,777 | 0,908 | 1,005 | 1,110 | 1,205 | 1,309 | 1,456 |

| 11,0 | 0,705 | 0,786 | 0,922 | 1,022 | 1,132 | 1,233 | 1,349 | 1,506 |

| 12,0 | 0,710 | 0,794 | 0,933 | 1,037 | 1,151 | 1,257 | 1,384 | 1,550 |

Примечание. При промежуточных значениях ζ и η коэффициент k определяется по интерполяции.

Значение Н , найденное по формулам (5.62) и (5.63), должно быть увеличено на толщину слоя грунта с модулем деформации E H и толщина его не превышает 0,2 H . При большей толщине слоя такого грунта, а также если лежащие выше слои имеют модуль деформации E р = 0,3 МПа, если плита опирается на слой песка толщиной 5 м с модулем деформации E = 30 МПа, который подстилается моренным суглинком, имеющим Е = 40 МПа.

Решение. Расчетную толщину слои определяем но формуле (5.62) для двух случаев: основание сложено только песчаными и только пылевато-глинистыми грунтами (при р = 0,3 МПа коэффициент kр = 1):

Тогда по формуле (5.63)

H = 8 + 7/3 = 10,3 м ≈ 10 м.

При ζ´ = 2 · 10/20 = 1 по табл. 5.17 kc = 1,4; при Е > 10 МПа и b > 15 м по табл. 5.18 коэффициент km = 1,5.

Определяем коэффициенты ki по табл. 5.19, учитывая, что η = 100/20 = 5:

Тогда по формуле (5.61)

Осадки центра, середин сторон и угловых точек прямоугольной площади размером b×l при действии на нее равномерного давления р определяются по формуле [2]:

где E — модуль деформации грунта основания, принимаемый средним в пределах сжимаемой толщи; k´ = k0 коэффициент, принимаемый по табл. 5.20 для центра прямоугольника; k´ = k1 — то же, для середины большей стороны; k´ = k2 — то же, для середины меньшей стороны; k´ = k3 — то же, для угловой точки.

Осадки поверхности основания при действии на него равномерного давления р по круглой площадке радиусом r на расстоянии R от центра этой площадки также можно определить по формуле (5.64), в которой коэффициент k´ = kr принимается по табл. 5.21 [2]. Указанным способом допускается определять осадки поверхности основания за пределами жесткого круглого фундамента.

Влияние на осадку рассчитываемого фундамента других фундаментов, нагрузок на полы и т.п. может быть оценено по формуле (5.64) с использованием схемы фиктивных фундаментов аналогично определению напряжений в основании методом угловых точек либо с помощью ЭВМ по стандартной программе. Дополнительную осадку рассчитываемого фундамента от влияния других фундаментов допускается принимать равной дополнительной осадке его центра.

ТАБЛИЦА 5.20. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ k0, k1, k2, k3

| η | ζ´ = 2H/b | k0 | k1 | k2 | k3 | η | ζ´ = 2H/b | k0 | k1 | k2 | k3 |

| 1 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,236 0,464 0,701 0,801 0,892 0,928 0,955 | 0,045 0,109 0,236 0,436 0,482 0,564 0,601 0,628 | 0,045 0,109 0,236 0,436 0,482 0,564 0,601 0,628 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,305 0,380 0,416 0,444 | 3 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,227 0,464 0,801 1,019 1,238 1,338 1,420 | 0,045 0,109 0,227 0,464 0,655 0,855 0,955 1,037 | 0,045 0,107 0,225 0,400 0,510 0,656 0,742 0,815 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,325 0,460 0,545 0,617 |

| 1,5 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,227 0,464 0,773 0,910 1,037 1,092 1,137 | 0,045 0,109 0,236 0,446 0,564 0,682 0,737 0,783 | 0,045 0,108 0,231 0,404 0,508 0,617 0,669 0,712 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,323 0,426 0,478 0,518 | 5 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,227 0,454 0,801 1,028 1,310 1,456 1,592 | 0,045 0,109 0,227 0,464 0,655 0,919 1,065 1,192 | 0,045 0,107 0,225 0,400 0,511 0,656 0,752 0,852 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,326 0,462 0,555 0,652 |

| 2 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,227 0,464 0,792 0,974 1,128 1,201 1,265 | 0,045 0,109 0,227 0,464 0,610 0,755 0,837 0,883 | 0,044 0,107 0,225 0,403 0,514 0,641 0,708 0,762 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,324 0,448 0,512 0,565 | 10 | 0,2 0,5 1 2 3 5 7 10 | 0,091 0,227 0,464 0,801 1,028 1,319 1,492 1,702 | 0,045 0,109 0,227 0,464 0,655 0,928 1,110 1,310 | 0,045 0,107 0,225 0,400 0,511 0,658 0,756 0,858 | 0,024 0,056 0,115 0,231 0,326 0,463 0,558 0,659 |

ТАБЛИЦА 5.21. ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА kr

| ζ´ = H/r | kr при ρ = R/r | |||||||||||

| 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0,5 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,11 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0,75 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,35 | 0,21 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1,5 | 0,58 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 0,65 | 0,64 | 0,60 | 0,52 | 0,34 | 0,17 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |

| 3 | 0,74 | 0,73 | 0,68 | 0,59 | 0,41 | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 |

| 5 | 0,81 | 0,79 | 0,74 | 0,66 | 0,47 | 0,30 | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |

| 7 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,69 | 0,50 | 0,33 | 0,24 | 0,15 | 0,11 | 0,08 | 0,04 | 0,02 |

| 10 | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,71 | 0,52 | 0,35 | 0,27 | 0,18 | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,04 |

| ∞ | 0,91 | 0,89 | 0,84 | 0,76 | 0,58 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |

ТАБЛИЦА 5.22. ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ω

| Форма загруженной площади | η | ω для определения | |||

| осадки равномерно загруженной площади | осадки абсолютно жесткого фундамента ωconst | ||||

| в угловой точке ωc | в центре ω0 | в средней ωm | |||

| Прямоугольная | 1 | 0,5 ω0 | 1,12 | 0,95 | 0,88 |

| 1,5 | 1,36 | 1,15 | 1,08 | ||

| 2 | 1,53 | 1,30 | 1,22 | ||

| 3 | 1,78 | 1,53 | 1,44 | ||

| 4 | 1,96 | 1,70 | 1,61 | ||

| 5 | 2,10 | 1,83 | 1,72 | ||

| 6 | 2,23 | 1,96 | 1,83 | ||

| 7 | 2,33 | 2,04 | 1,92 | ||

| 8 | 2,42 | 2,12 | 2,00 | ||

| 9 | 2,49 | 2.19 | 2,06 | ||

| 10 | 2,53 | 2,25 | 2,12 | ||

| Круглая | – | 0,64 | 1,00 | 0,85 | 0,79 |

Определение осадки путем непосредственного применения теории линейно-деформируемой среды. Для предварительной оценки осадок фундаментов допускается пользоваться формулой

где ω — коэффициент, принимаемый по табл. 5.22; v — коэффициент Пуассона.

Во всех случаях формула (5.65) приводит к преувеличению расчетных осадок (по сравнению с методами, рекомендуемыми нормами). Достаточно удовлетворительные результаты эта формула дает при ширине фундамента b η = l/b

Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения

Источник