- Если фундамент «гуляет»

- Как противостоять морозному пучению грунта

- Какие грунты относятся к пучащим

- Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

- От чего зависит интенсивность пучения

- Какой основной метод борьбы с этим явлением

- Как сделать утепление грунта возле фундамента

- Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Если фундамент «гуляет»

Возведение фундамента — наиболее важный и ответственный этап строительства дома. Надежность и долговечность здания определяются выбором типа фундамента и его параметров, а также качеством изготовления www.postroil.com. Допущенные ошибки могут привести дом в аварийное состояние уже на этапе его строительства.

А что делать, если дом уже построен, а на www.postroil.com строители сэкономили, надеясь на традиционное «авось». Большинство проблем с фундаментом возникают при строительстве на пу-чинистых грунтах. Пучение грунта — явление весьма коварное и мощное, бороться с которым после завершения строительства очень сложно. Почему оно происходит?

Если фундамент (лента или столбы) был заложен выше глубины промерзания, то мокрый www.postroil.com под опорой, замерзая, расширяется и выдавливает конструкцию. Наиболее активно этот процесс происходит по весне на южной стороне дома, промерзающей ночью и прогреваемой днем. С каждым проходом границы «оттаивание — замерзание» через нижнюю опорную площадку фундамента последний поднимается все выше и выше. Усилия выдавливания превышают десятки тонн. При этом в каменных стенах появляются трещины. Деревянные же и щитовые дома получают заметные перекосы, стены трескаются, разрушаются, двери и створки окон не закрываются. Что же делать?

Можно также пойти по пути искусственного уменьшения глубины промерзания. Для этого вокруг дома подсыпают слой грунта, доведя глубину заложения фундамента до глубины промерзания (рис. 2). Кстати, и зрительный образ дома несколько выиграет, он окажется на некотором возвышении.

Глубину промерзания можно поднять, заменив часть грунта на теплоизолирующий слой, выполненный, например, в виде смеси керамзита и крупнозернистого песка в соотношении по объему 1,5:1. Слой толщиной в 20-30 см и шириной около 2 м, заложенный на глубине 20-40 см поверх слоя крупнозернистого песка в 20-30 см толщиной, позволит утеплить грунт, уменьшить глубину его промерзания на 60-80 см. Теплоизолирующий слой может быть выполнен и из пенополистирольных плит толщиной 8 см, завернутых в полиэтиленовую пленку (рис. 3). Плиты, уложенные на глубине 20 см на слой крупнозернистого песка толщиной 20-30 см — весьма эффективное средство. Ширина укладки плит вокруг дома — около 2 м. Зазор между плитами — не более 5 см.

Глубину промерзания уменьшит и толстый слой снега вокруг дома. Если закрыть на зиму вентиляционные окна-продухи в цокольной части здания, то можно таким образом несколько снизить степень промерзания грунта. Все варианты можно и совмещать. Так, при утеплении грунта можно уменьшить глубину заложения дренажной системы. Утепление грунта можно совместить и с поднятием его уровня вокруг дома. Теперь о легких домах (деревянных, щитовых). Явления пучения отражаются на них в большей степени, поскольку такие дома сами по себе легче.

Иногда www.postroil.com столбы поднимаются даже при заложении их ниже глубины промерзания, если дом оказался слишком легким, либо столбов установили слишком много, что одно и то же. Это происходит из-за сцепления боковой поверхности столбов с грунтом, если между ними не проложили слой гидроизоляции (пергамин, толь, полиэтилен, обмазка битумом и т.п.) или боковая поверхность столба — неровная, шероховатая. Тогда оказывается, что силы сцепления грунта со столбами больше, чем вес дома. Кстати, именно по этой причине при заложении обычного столбчатого фундамента его необходимо в этот же сезон загрузить домом.

Если такой фундамент «гуляет», то надо оценить реальный вес дома и несущую способность грунта. При большом запасе по несущей способности можно уменьшить количество столбов, исключив часть их из работы. Для этого достаточно выкопать лишние столбы или разрушить верхнюю их часть.

Иногда для деревянных и щитовых домов можно рекомендовать приемы, предложенные для каменных домов (так, утепление грунта вокруг дома уменьшает площади сцепления мерзлого грунта с опорами). Но лучше — заменить прежние опоры на столбы (рис. 4), выполненные по технологии ТИСЭ с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Как это сделать?

Если же венец дома — слабый и полноценно нагрузку он может воспринимать только в месте существующих опор, то с двух сторон от нее на расстоянии около 1 м необходимо расположить надежные временные опоры (рис. 5), имеющие развитую верхнюю и нижнюю поверхности. Дом в этом месте надо приподнять на 1-2 см, освободив старую опору. Затем ее следует выкопать, а яму — засыпать грунтом, тщательно уплотнив его. Во избежание схода дома с временных опор их заменяют последовательно.

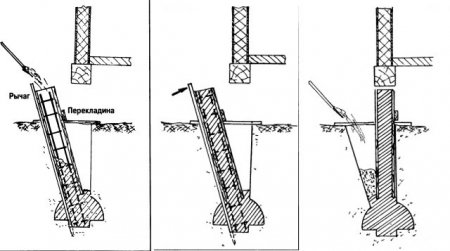

Перед началом бурения под домом наклонной скважины желательно сначала прорисовать в уменьшенном масштабе сечение здания. Следует обратить внимание на то, чтобы дно скважины, пробуренной ниже глубины промерзания, пришлось под середину стены и чтобы рукоятка бура не упиралась в стену. Для удобства работы можно сделать шаблон, отмечающий расстояние от стены до точки бурения и угол наклона скважины (рис. 7).

Наметив точку бурения, приступают к работе. После того, как наклонная скважина будет пробурена ниже глубины промерзания на 10-15 см, приступают к ее расширению для вертикальной установки опалубки фундаментного столба. Для этого в скважину заводят бур, лопатой подрубают грунт и периодически, по мере наполнения грунтом накопителя бура, поднимают его на поверхность и опорожняют. Скважину расширяют до тех пор, пока опалубка не будет свободно размещаться в ней в наклонном и вертикальном положениях. Нижнюю часть скважины (до 30 см от ее дна) не расширяют.

Установив плуг на фундаментный бур, приступают к расширению нижней части скважины. Сначала работают при полностью раздвинутой штанге бура. При этом дно расширенной части скважины оказывается наклонным, но работать — легче. Выравнивать дно скважины можно при вертикальном положении бура, для чего штангу придется немного сложить, чтобы рукоятка располагалась под стеной.

Установку арматуры и заполнение скважины бетоном производят через опалубку, которая расположена с наклоном и опирается своей перекладиной на две доски, уложенные около скважины. По мере укладки бетона его необходимо уплотнять штыкованием, постукиванием по боковой стенке опалубки.

Сразу после заполнения опалубки бетоном верхнюю часть ее сдвигают, устанавливая опалубку в вертикальное положение (рис.). Больших усилий для этого не потребуется. Бетон в нижней части опалубки следует доуплотнить постукиванием по ее боковой стенке.

Бетонирование одной скважины необходимо проводить непрерывно в течение 30-40 минут до момента схватывания бетона. Боковые зазоры вокруг фундаментного столба нужно засыпать грунтом, укладывая его слоями по 10-15 см, уплотняя трамбовкой и слегка увлажняя. В опалубку докладывают бетон и выравнивают верхнюю поверхность формируемого фундаментного столба.

Для нормального схватывания бетона в течение лервой недели необходимо периодически увлажнять его, а для сохранения влаги обернуть верх столба полиэтиленовой пленкой. Нагружают фундаментный столб не раньше, чем через три недели. Выступающую над грунтом часть деревянной опалубки аккуратно удаляют, отпилив ее ножовкой.

При создании фундаментных столбов под внутренними стенами дома возникнут сложности: без вскрытия полов здесь не обойтись.

Источник

Как противостоять морозному пучению грунта

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

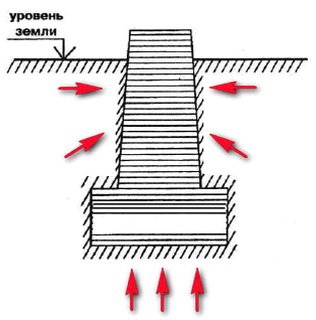

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:

нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;

касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;

перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:

– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;

— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Источник