Как бороться с морозным пучением в строительстве

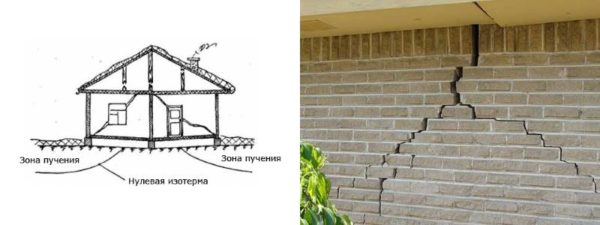

Морозное пучение грунтов характерно для глинистых оснований. Такое явление доставляет немало неприятностей строителям. При возникновении выпучивания возможны неравномерные деформации фундаментов здания и появление трещин.

Природа явления

Морозное пучение обусловлено особенностями воды. Эта жидкость отличается от всех остальных веществ на нашей планете. В отличие от других при замерзании она не уменьшается в объеме, а увеличивается примерно на 9%.

Если этот процесс происходит вблизи фундамента, то давление на конструкцию существенно возрастает. Это может привести к поднятию определенного участка фундамента по сравнению с остальными.

Для возникновения рассматриваемой неприятности необходимо одновременное воздействие двух факторов: воды и отрицательной температуры. Такое часто встречается при залегании глинистых грунтов, которые отлично удерживают влагу. Также повышена вероятность морозного пучения при высоком уровне грунтовых вод. Если грунт обладает невысокой влажностью, то опасность деформаций невелика. В этом случае почва сильнее всего насыщена водой весной за счет верховодки, но повышение температуры предотвращает вспучивание.

Морозное пучение грунта обычно действует на наружные стены здания. В центре строения почва прогревается за счет тепловых потерь, но по периметру она не защищена от зимнего холода. Именно здесь происходит поднятие фундаментов. Неравномерные деформации — самый опасный вид смещений. Последствием такого явления становится появление трещин по фундаментам и стенам дома.

Последствия морозного пучения.

Согласно СП 22.13330.2011 к пучинистым почвам относятся такие виды грунта как:

- глины, суглинки, супеси;

- мелкие и пылеватые пески;

- крупнообломочные с мелким заполнителем.

Практически не подвержены морозному пучению пористые грунты (крупнообломочные породы без мелкого заполнителя, средний и крупный песок). Во-первых, они хорошо пропускают воду, не задерживают ее в верхних слоях. Замерзание начинается сверху, влага постепенно вытесняется в более глубокие слои, не встречая препятствий на своем пути. Во-вторых, чем больше пор в почве, тем меньше давление при пучении. Расширяясь, вода просто заполняет свободное пространство, не действуя при этом на фундамент. Именно пористые основания станут предпочтительным вариантом оснований при строительстве в средней полосе.

Главными характеристиками, которые влияют на вероятность возникновения морозного пучения при строительстве и эксплуатации здания являются:

- тип грунта и его физические и механические характеристики;

- климатические особенности местности;

- уровень расположения грунтовых вод;

- тип фундамента, форма и размеры подошвы.

Методы борьбы с пучением

Чтобы предотвратить касательные силы морозного пучения, требуется исключить хотя бы один из факторов их возникновения: воду или холод. Важно гарантировать отсутствие явления в уровне подошвы фундамента. Но также пучение может негативно действовать и на конструкцию по высоте (горизонтальное воздействие). Об этом важно не забывать.

Назначение глубины заложения

Самый простой способ избежать пучения грунта в уровне подошвы — опереть фундамент ниже глубины промерзания. Глубина промерзания зависит от климатического района. Для ее определения пользуются СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2011, в которых представлены формулы для расчета в зависимости от климатических особенностей. При самостоятельном строительстве можно пользоваться приближенными значениями. Для этого существуют специальные карты (из старого СНиП «строительная климатология и геофизика», который сейчас не действует) или готовые таблицы, которые рассчитаны для крупных городов по формулам из приведенных выше документов.

Карта глубины промерзания, может использоваться для справки, в настоящее время глубина заложения рассчитывается с помощью специальной методики.

Такой способ обеспечивает высокую надежность, но часто приводит к перерасходу средств. Особенно при отсутствии в доме подвала, такая глубина заложения не нужна. Кроме того, метод часто комбинируется с другими.

Важно! Предотвращение морозного пучения должно быть комплексным. Желательно одновременно позаботится и о холоде, и о влаге. Именно поэтому методы борьбы чаще всего одновременно включают в себя грамотное назначение глубины заложения, утепление, качественную гидроизоляцию и устройство дренажа.

Также при назначении глубины заложения фундаментов учитывают уровень грунтовых вод (УГВ). По сведениям из СП 22.13330.2011 можно составить следующую таблицу с требованиями, учитывающую одновременно и тип почвы, и УГВ.

| Тип почвы | Залегание УГВ на глубине более 2 м от поверхности | Залегание УГВ на глубине менее 2 м от поверхности |

Условно непучинистый:

| Нет зависимости залегания подошвы фундамента от глубины промерзания | |

Пески:

| Нет зависимости залегания подошвы фундамента от глубины промерзания | Глубина опирания подошвы должна быть на 20-30 см ниже отметки промерзания почвы, рассчитанной по формулам или взятой по картам и таблицам |

| Супесь | ||

Глинистые:

| Глубина опирания подошвы назначается не менее половины нормативной глубины промерзания, рассчитанной по формулам или взятой по картам и таблицам | |

| Крупнообломочные породы с содержанием мелких частиц | ||

Чтобы выяснить тип почвы на участке и УГВ до начала строительного процесса потребуется провести испытания. Проще всего для этого использовать шурфы или ручное бурение. При этом рассматривают найденную землю, визуально определяют ее тип. При этом стоит пользоваться ГОСТ «Грунты. Классификация», где приведены описания оснований. Бурение для определения УГВ рекомендуется проводить в весенний период в нескольких точках участка, как минимум одна из которых должна располагаться в самом низком месте.

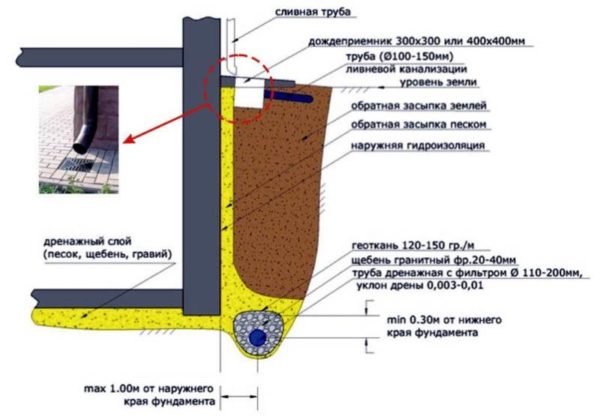

Дренаж

Дренажная система нужна, чтобы убрать лишнюю влагу от пятна застройки. Так удается устранить один из факторов морозного пучения. Дренажные трубы прокладывают на 20—30 см ниже подошвы фундамента. При этом расстояние от конструкции по горизонтали не должно превышать 1м. Для дренажа применяют трубы диаметром от 10 до 20 см. Трубы прокладывают в слое щебня или гравия, обернутого геотекстилем для предотвращения засорения.

Дренаж вокруг фундамента.

Замена грунта

При залегании на участке пучинистого грунта с низкой прочностью разумным решением может стать замена грунта на всю высоту фундамента. При этом слабую почву вывозят, а на ее место засыпают песок средней или крупной фракции.

Менее масштабным мероприятием станет обратная засыпка пазух фундамента непучинистым материалом (все тем же песком). Это устраняет вероятность воздействия морозного пучения на боковую поверхность конструкций здания.

Обратную засыпку обязательно выполняют послойно с уплотнением. Толщина одного слоя принимается равной 20 см. Простейший способ уплотнения песка — проливка водой.

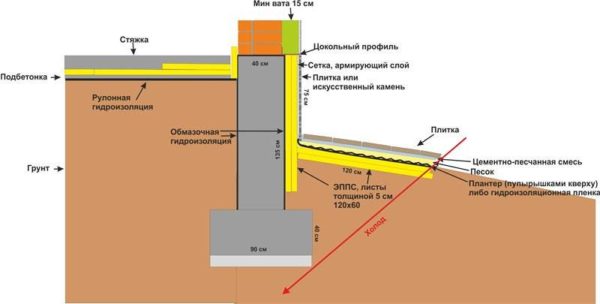

Утепление

Еще один метод борьбы с морозным пучением — утепление фундаментов. Его редко используют как самостоятельное решение, обычно теплоизоляция дополняет гидроизоляцию и дренаж. Утепление фундаментов включает в себя два этапа:

- вертикальная защита наружной части фундамента;

- теплая отмостка.

Теплоизоляция конструкций здания позволяет избежать их разрушения под действием холода. Теплая отмостка увеличивает защищенный контур. Она выносит зону промерзания за пределы стен дома. За счет этого удается устранить опасность для наружных ограждений и фундаментов.

Теплая отмостка включает в себя следующие слои:

- гидроизоляционный материал, уложенный по выровненному основанию;

- подушка из песка или щебня 30 см, уложенная с послойным уплотнением;

- теплоизоляционный материал;

- покрытие отмостки.

В качестве теплоизоляционного материала отмостки используют тот же, что и для всего фундамента. Идеальным вариантом станет экструдированный пенополистирол (его чаще называют пеноплексом). Этот утеплитель отличается хорошими прочностными и теплоизоляционными показателями, влагостоек. Недорогой альтернативой может стать пенопласт, но стоит учитывать, что он нуждается в хорошей гидроизоляции и обладает сравнительно низкой прочностью.

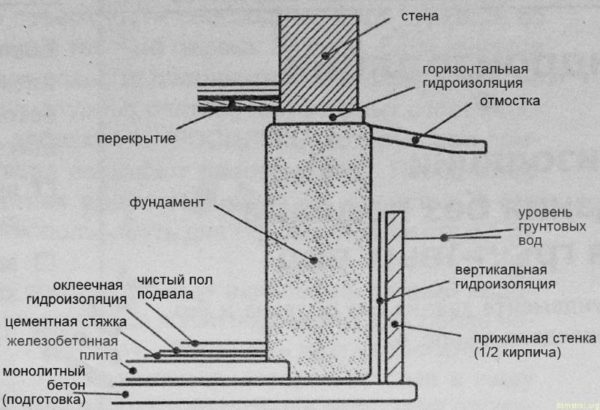

Гидроизоляция

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента не является явным помощником при борьбе с морозным пучением, но она входит в общий комплекс мероприятий по защите фундаментов от влаги и холода.

В качестве вертикальной изоляции чаще всего используют битумную мастику, рулонные материалы и специальные мембраны. Горизонтальная укладывается по обрезу фундамента (рулонный материал).

Грамотная защита фундамента от морозного пучения — это целый комплекс мероприятий. Перед тем как бороться с явлением, стоит продумать каждый этап работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник

Что такое морозное пучение грунта и как избежать его негативное воздействие на фундамент

Действие сил морозного пучения грунтов и выпучивания фундаментов ухудшает условия эксплуатации и укорачивает сроки службы зданий и сооружений, вызывает их повреждения и деформации конструктивных элементов, что приводит к большим ежегодным затратам на ремонт повреждений и наносит значительный ущерб.

Наиболее часто встречающиеся повреждения фундаментов и разрушения конструкций надфундаментного строения зданий и сооружений от морозного пучения обусловлены следующими факторами:

а) составом грунтов в зоне сезонного промерзания и оттаивания;

б) состоянием природной влажности грунтов и условиями их увлажнения;

в) глубиной и скоростью сезонного промерзания грунтов;

г) конструктивными особенностями фундаментов и надфундаментного строения;

д) степенью теплового влияния отапливаемых зданий на глубину сезонного промерзания грунтов;

е) эффективностью мероприятий, применяемых против воздействия сил морозного выпучивания фундаментов;

ж) способами и условиями производства строительных работ по нулевому циклу;

з) условиями эксплуатационного содержания зданий и сооружений.

Чаще всего эти факторы воздействуют на фундаменты суммарно при различном их сочетании, и бывает трудно установить действительную причину повреждений в зданиях.

Что такое пучинистый грунт?

Пучинистый грунт — дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда. Проще говоря, пучинистым можно называть грунт , обладающий способностью при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. В результате этих объемных изменений происходят деформации и наносят повреждения основаниям, фундаментам и надфундаментному строению зданий и сооружений

Какие грунты можно отнести к пучинистым?

К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты (глина, суглинок, супесь), пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем.

Основанием для установления степени пучинистости грунтов должны служить материалы гидрогеологических и грунтовых изысканий (состав грунта, его природная влажность и уровень стояния грунтовых вод, которые могут охарактеризовать участок застройки на глубину не менее удвоенной нормативной глубины промерзания грунта, считая от планировочной отметки)

Чем характеризуются пучинистые грунты?

— абсолютной деформацией морозного пучения , представляющей размер подъема ненагруженной поверхности промерзающего грунта;

— относительной деформацией (интенсивностью) морозного пучения — отношением подъема грунта к толщине промерзающего слоя ;

— вертикальным давлением морозного пучения , действующим нормально (перпендикулярно) к подошве фундамента;

— горизонтальным давлением морозного пучения , действующим нормально к боковой поверхности фундамента;

— удельным значением касательной силы морозного пучения, действующей вдоль боковой поверхности фундамента.

Указанные характеристики должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий.

Рекомендуемые противопучинные мероприятия

Противопучинные мероприятия могут применяться как для полного исключения деформаций от морозного выпучивания фундаментов, так и для частичного их снижения.

Инженерно-мелиоративные мероприятия в принципе являются коренными, поскольку они обеспечивают осушение грунтов в зоне нормативной глубины промерзания грунтов и снижение степени увлажнения слоя грунта на глубине 2 — 3 м ниже глубины сезонного промерзания. Это мероприятие возможно осуществить практически не для всех грунтовых и гидрогеологических условий, и тогда следует применять его только как уменьшающее деформацию грунта при промерзании в сочетании с другими мероприятиями.

Строительно-конструктивные мероприятия против сил морозного выпучивания фундаментов направлены в основном на приспособление конструкций фундаментов и частично надфундаментного строения к действующим силам морозного пучения грунтов и к их деформациям при промерзании и оттаивании (например, выбор типа конструкций фундаментов, глубина их заложения в грунт, жесткости конструкций надфундаментного строения, величин нагрузки на фундаменты, заанкеривание фундаментов в грунтах, залегающих ниже глубины промерзания и многие другие конструктивные приспособления).

Тепловые и химические мероприятия являются коренными как по полному исключению деформаций от морозного пучения, так и по снижению сил морозного выпучивания и величин деформации фундаментов при промерзании грунтов. Они включают в себя применение рекомендуемых теплоизоляционных покрытий на поверхности грунта вокруг фундаментов, теплоносителей для обогрева грунтов и химических реагентов, понижающих температуру смерзания грунта с фундаментом и снижающих касательные силы сцепления мерзлого грунта с плоскостями фундаментов. При обогреве грунт не будет иметь отрицательную температуру, что исключает его промерзание и морозное пучение. При обработке грунта химическими реагентами, хотя грунт потом имеет отрицательную температуру, он не замерзает, поэтому также исключается промерзание и морозное пучение.

Факторы, влияющие на проектирование оснований и фундаментов

Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений на пучинистых грунтах должно осуществляться с учетом:

а) степени морозной пучинистости грунтов;

б) рельефа местности, времени и количества выпадающих атмосферных осадков, гидрогеологического режима, условий увлажнения грунтов и глубины сезонного промерзания;

в) экспозиции строительной площадки по отношению к освещаемости солнцем;

г) назначения, сроков строительства и службы, значимости зданий и сооружений, технологических и эксплуатационных условий;

д) технической и экономической целесообразности назначаемых конструкций фундаментов, трудоемкости и продолжительности работ по нулевому циклу и экономии строительных материалов;

е) возможности изменения гидрогеологического режима грунтов, условий их увлажнения в период строительства и за весь срок эксплуатации здания или сооружения;

ж) имеющихся результатов специальных исследований по определению сил и деформаций морозного пучения грунтов (если таковые имеются).

Проектирование оснований и фундаментов на пучинистых грунтах

При выборе грунтов в качестве естественных оснований в пределах отведенной территории под застройку следует отдавать предпочтение непучинистым или практически непучинистым грунтам (скальные, полускальные, щебенистые, галечниковые, гравийные, дресвяные, пески гравелистые, пески крупные и средней крупности, а также пески мелкие и пылеватые, супеси, суглинки и глины твердой консистенции при уровне стояния грунтовых вод ниже планировочной отметки на 4 — 5 м).

Под каменные здания и сооружения на сильно- и среднепучинистых грунтах целесообразнее проектировать столбчатые или свайные фундаменты, заанкеренные в грунте по расчету на силы выпучивания и на разрыв в наиболее опасном сечении, или же предусматривать замену пучинистых грунтов непучинистыми на часть или на всю глубину сезонного промерзания грунта. Возможно также применение подсыпок (подушек) из гравия, песка, горелых пород с терриконов и других дренирующих материалов под всем зданием или сооружением слоем на расчетную глубину промерзания грунта без удаления пучинистых грунтов или только под фундаментами при надлежащем технико-экономическом обосновании расчетом.

Все основные мероприятия, направленные против деформации конструктивных элементов зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов, следует предусматривать при проектировании оснований и фундаментов с включением всех затрат в сметную стоимость работ по нулевому циклу.

В тех случаях, когда мероприятия против морозного пучения проектом не предусмотрены, а гидрогеологические условия грунтов строительной площадки в период выполнения работ по нулевому циклу оказались не соответствующими результатам изысканий или же ухудшились по причине неблагоприятных погодных условий, представители авторского надзора должны составить соответствующий акт и возбудить вопрос перед проектной организацией о назначении дополнительно к проекту мероприятий против морозного пучения грунтов (как, например, осушение грунтов в основании, уплотнение с трамбовкой щебня и др.).

Расчет оснований на действие сил морозного выпучивания следует производить по устойчивости, так как деформации морозного пучения знакопеременные, повторяющиеся ежегодно. На пучинистых грунтах проектом следует предусматривать обратную засыпку пазух котлованов до наступления промерзания грунтов во избежание морозного выпучивания фундаментов.

Прочность, устойчивость и долголетняя эксплуатационная пригодность зданий и сооружений на пучинистых грунтах достигаются применением в практике проектирования и строительства инженерно-мелиоративных, строительно-конструктивных и термохимических мероприятий.

Выбор противопучинных мероприятий должен базироваться на достоверных и весьма детальных данных о наличии подземных вод, их дебите, направлении и скорости движения их в грунте, рельефе кровли водоупорного слоя, возможностях изменения конструкций фундаментов, способах производства строительных работ, условиях эксплуатации и особенностях технологических процессов производства.

Источник