- Какая должна быть глубина заложения фундамента?

- Что такое глубина заложения фундамента

- Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

- Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

- Основа ленточного типа

- Фундамент столбчатой конструкции

- Плитное основание

- Подводим итоги

- SGround.ru

- Выбор глубины заложения фундаментов

- Оглавление

- 1. Введение

- 2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

- 3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Основа строения – надежное основание. Оно воспринимает действующие нагрузки, равномерно распределяет их по поверхности грунта, а также теплоизолирует помещения и защищает их от проникновения влаги. В результате обеспечивается долговечность и устойчивость здания, а также исключается вероятность растрескивания коробки. На этапе проектирования важно квалифицированно выбрать тип основания, определить характеристики. Определяющий параметр – глубина фундамента, зависящая от типа основания и ряда других факторов. Остановимся на этих вопросах детально.

Что такое глубина заложения фундамента

Планируя постройку дома, не всегда имеется возможность воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков. Частным застройщиком самостоятельно приходится решать комплекс вопросов, связанных с проектированием. На этом этапе важно правильно выбрать фундаментную базу, а также определить ее параметры, в том числе и глубину фундамента.

Глубина заложения фундамента – это уровень расположения подошвы основы относительно нулевой отметки. Определяя величину параметра, изучите особенности строительной площадки, проанализируйте характер грунта, рельеф местности, учтите конструкцию возводимого здания и климатические условия.

От правильно выполненных расчетов зависит:

- срок эксплуатации строения;

- концентрация влаги в помещении;

- устойчивость коробки здания;

- целостность стен;

- комфортный микроклимат внутри постройки.

При поверхностном подходе создается впечатление, что определение глубины заложения – простая задача. Однако существует определенная методика, с которой следует детально ознакомиться.

Стандартная формула для расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

- Hн — глубина промерзания грунта.

- mt – 0,7-1, коэффициент влияния тепла здания на промерзание грунта у наружных стен.

- m – 1,1, коэффициент условий работы.

Глубина заложения фундамента – определяющие факторы

Определяя тип будущего фундамента, и принимая решение о заглублении опорной конструкции, учтите условия, в которых будет эксплуатироваться здание.

Важно обратить внимание на следующие моменты:

- геологические аспекты;

- воздействие климатических факторов на глубину фундамента;

- влияние конструктивных особенностей здания на уровень заложения фундамента.

До начала выполнения расчетов и выбора типа фундамента необходимо:

- выполнить мероприятия по анализу почвы на участке строительства;

- изучить ландшафт, а также тщательно расчистить строительную площадку;

- разработать план строения и рассчитать массу строительных конструкций.

На стадии сбора информации об особенностях строительной площадки следует проанализировать ряд факторов:

- характер грунта на различной глубине;

- среднестатистический объем осадков на протяжении года;

- уровень расположение водоносных слоев;

- глубину замерзания почвы;

- колебания высоты и особенности рельефа на стройплощадке.

Решение о виде фундамента и уровне его закладки принимают с учетом следующих моментов:

- особенностей здания, заложенных в проекте;

- массы строения;

- наличия цокольного помещения;

- уровня расположения подземных коммуникаций.

Средняя температура в этой местности на протяжении года и особенности климата также влияют на размер приямка под основание.

Определяя, от чего зависит глубина закладки опорных конструкций, следует обратить внимание на климатические факторы:

- для зданий, строительство которых планируется в южных широтах, необходимо обеспечить минимальное смещение подошвы траншеи от уровня почвы на 0,6 м;

- при выполнении строительных мероприятий в условиях холодного климата уровень заглубления фундаментной подошвы в почву может достигать 1,5 м.

Характер почвы оказывает серьезное влияние на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента следует квалифицированно определить тип почвы.

Для каждого вида грунта уровень замерзания отличается:

- сильнопучинистые грунты, к которым относятся супесчаные, суглинистые и глинистые почвы, промерзают до уровня 0,5–1 м;

- среднепучинистые песчаные почвы, содержащие включения глинистых частиц и песчаной фракции замерзают на глубину 0,6–2 м;

- не склонные к пучению почвы, содержащие песчаные частицы, супесь, суглинки и глинистые включения имеют повышенный до 1–3 м уровень промерзания.

На склонность грунта к морозному пучению влияют следующие факторы:

- концентрация влаги в почве;

- уровень расположения подземных вод во время промерзания.

Ошибка в выполнении расчетов может привести к деформации основания.

В результате этого возможны отрицательные моменты:

- усадка строения;

- появление трещин на стенах;

- нарушение общей устойчивости здания.

Наряду с характером грунта и уровнем промерзания, немаловажным фактором является рельеф местности. В строительных нормах содержатся требования по выравниванию площадки до начала строительства. Однако для участков, расположенных на наклонной местности, а также на скалистой почве не всегда имеется возможность разровнять участок застройки. В данной ситуации минимальный уровень заложения основания определяется по нижней точке наклонной площадки. Для таких условий отдают предпочтение свайной основе, а также винтовой, которая также не боится перепадов высот.

Проанализировав природные факторы, особенности здания и определив характер грунта, необходимо определиться с конструкцией фундаментной основы для будущего дома.

Возможны следующие варианты:

- мелкозаглубленный или глубокозаглубленный ленточный фундамент;

- столбчатое основание в виде свай или железобетонных колонн;

- плитная конструкция основы строения.

При правильном определении уровня закладки основы, данные виды оснований имеют повышенные показатели надежности, и обеспечивает высокую несущую способность. Рассмотрим особенности различных типов оснований, и изучим рекомендации профессионалов.

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

- минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;

- одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;

- высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;

- желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;

- при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;

- глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Нецелесообразно рыть котлован, траншею или приямок с повышенной глубиной. Это не повысит надежность основы, вызовет перерасход строительных материалов, а также увеличит площадь поверхности, на которую будет оказывать отрицательное влияние подземные воды и пучинистые почвы.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Основа ленточного типа

Основание ленточного типа пользуется популярностью в частном строительстве. По сравнению с цельными железобетонными плитами, ленточная конструкция требует меньших денежных расходов и трудовых затрат. Основа ленточного типа выполнена в виде бетонного контура, усиленного стальной арматурой. Он повторяет конфигурацию стен и внутренних перегородок здания. Железобетонная лента воспринимает нагрузки от массы здания и равномерно распределяет их на почву через поверхность фундаментной подошвы.

Область применения данной конструкции:

- однородные почвы;

- слабопучинистые грунты.

На влагонасыщенных и неоднородных грунтах, а также глинистых почвах не рекомендуется сооружать основу ленточного типа.

Глубину заложения железобетонной ленты определяют по следующим параметрам:

- степени промерзания грунта;

- уровню подземных вод;

- концентрации влаги в почве.

С повышением глубины промерзания и близости расположения водоносных слоев повышается вероятность морозного пучения грунта, оказывающего отрицательное влияние на прочность основы.

С целью уменьшения влияния этих факторов производится заложение фундамента на различную глубину:

- низ мелкозаглубленной основы, расположенной на малопучинистых почвах, располагается на расстоянии 50–60 см от нулевой отметки;

- подошвы среднезаглубленного и глубокозаглубленного оснований располагаются на уровне от 75 см до 150 см в зависимости от типа почвы.

В условиях холодного климата и северных районов предельный уровень заглубления не превышает 1,8–2 м.

Фундамент столбчатой конструкции

Столбчатая основа используется для одноэтажных строений, имеющих небольшой вес. Ей отдают предпочтение в ситуациях, когда необходимо при небольшом уровне затрат соорудить легкий фундамент. Конструкция представляет собой группу опорных колонн, которые изготовлены из железобетона. Они устанавливаются на угловых участках здания, а также в зонах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения нагрузочной способности оголовки опор объединяются железобетонным ростверком.

Достоинства конструкции:

- дешевизна;

- простота обустройства;

- возможность сооружения на проблемных почвах.

Столбчатые опоры формируются из кирпича или путем бетонирования. В нижней части опорных колонн формируется песчано-гравийная подушка.

Имеются определенные ограничения:

- не рекомендуется сооружать столбчатую основу на почвах, склонных к сдвигам;

- запрещается использовать железобетонные столбы для опор тяжелых строений;

- нельзя строить здания на слабонесущих торфяных и глинистых почвах.

Глубина заложения столбчатых опор – 0,2–0,3 м ниже уровня промерзания. Средняя глубина столбчатой основой для одноэтажного строения из кирпича, сооружаемого на стабильном грунте, составляет 80 см.

Плитное основание

Цельная железобетонная плита отличается повышенным запасом прочности, высоким уровнем надежности и длительным периодом эксплуатации. Однако она требует повышенных трудовых и денежных затрат на ее сооружение. Плитный фундамент снижает воздействие массы здания на грунт и популярен на слабых почвах.

Уровень заглубления монолитной плиты из армированного бетона различный:

- мелкозаглубленная плита закладывается на предварительно уплотненную гравийно-песчаную подушку на глубину 0,2–0,5 м;

- расстояние от нулевой отметки до нижнего края глубокозаглубленной фундаментной плиты может достигать одного метра.

Принятие решения о глубине фундамента производится индивидуально, с учетом массы строения, особенностей почвы и климатических условий.

Подводим итоги

Самостоятельное определение глубины заложения фундамента – серьезная и ответственная задача. Главное правило при выполнении расчетов – грамотный подход, который обеспечит устойчивость оснований и долговечность строений. Желательно воспользоваться услугами профессиональных проектировщиков и опытных строителей, которые учтут все факторы и правильно рассчитают глубину фундамента.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Выбор глубины заложения фундаментов

Основные принципы выбора глубины заложения фундамента

Оглавление

1. Введение

Тема статьи очень важная – выбор глубины заложения фундамента не менее важен чем его способность без разрушения воспринимать нагрузки от надземной части сооружения без разрушения, осадок и деформаций.

Почему так? В первую очередь потому, что слишком маленькая глубина заложения фундамента ведет к воздействию на него труднопреодолимых лобовых сил морозного пучения грунтов. А слишком большая глубина до подошвы фундамента – это неоправданные большие финансовые затраты. Поэтому важно определить минимально необходимую и достаточную для обеспечения надежности и долговечности здания (или сооружения) глубину заложения фундамента.

2. Критерии выбора глубины заложения фундамента

Существуют несколько параметров которые влияют на глубину заложения фундамента. Приведу список параметров в порядке уменьшения значимости:

- Тип грунта в пределах сезонно-промерзающего слоя;

- Глубина промерзания грунта (расчетная);

- Уровень грунтовых вод (максимальный прогнозный);

- Прочность грунтов основания (как правило повышается с глубиной) и нагрузка на фундамент;

- Стоимость возведения фундамента.

В статье далее речь пойдет преимущественно о столбчатых, ленточных, плитных и других видах несвайных фундаментов. Т.к. глубина погружения сваи обычно составляет не менее 4,0 м., то в подавляющем большинстве случаев нижний конец сваи находится ниже глубины промерзания грунта. Для свай глубина погружения назначается из расчета по прочности и деформациям и рассматривается в отдельной статье.

Отдельной строкой следует выделить незаглубленные и малозаглубленные фундаменты. Чуть подробнее о них в конце этой статьи, а совсем подробно в этой статье.

Подробнее остановимся на каждом из параметров в списке:

- Тип грунта в пределах сезоннопромерзающего слоя;

Для определения глубины заложения фундамента важен тип грунта, т.к. это определяет пучинистый грунт или нет. Степень пучинистости зависит и от других факторов, например от влажности (см. статью физика процесса пучения), но влажность меняется – сегодня грунт сухой, а завтра началась аномально-дождливая погода и он стал водонасыщенным. А вот некоторые типы грунтов, такие как пески средние и крупные, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, щебенистые и галечниковые грунты непучинисты всегда, при любых условиях. Для таких гарантированно непучинистых грунтов глубину заложения фундамента можно выбирать без учета глубины промерзания грунта – только из конструктивных соображений.

- Зависимость глубины заложения фундамента от глубины промерзания грунта

Если же грунты в зоне промерзания не относятся к гарантированно непучинистым, то в первую очередь следует выбрать глубину до подошвы фундамента так, чтобы она была больше максимальной расчетной глубины промерзания грунта. Если это условие не выполнить, то на фундамент будут воздействовать лобовые силы морозного пучения, а это будет означать почти гарантированный перекос фундаментов (в той или иной степени) в зимний период со всеми вытекающими последствиями.

Глубина промерзания при этом определяется с учетом тепловыделений от отапливаемого здания – чем выше температура в помещении зимой, тем меньше расчетная глубина промерзания. Если же здание/сооружение не отапливаемое тогда расчётная глубина промерзания больше нормативной в 1,1 раза за счет того, что холодные фундаменты лучше проводит тепло, а это ускоряет отток тепла из грунта и его промерзание.

- Зависимость глубины заложения фундамента от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды сами по себе не являются такой уж проблемой для железобетонной конструкции – если опустить ее в чистую воду, то бетон и арматура будет чувствовать себя даже лучше чем на открытом воздухе.

Опасность грунтовых вод заключается в том, что они делают большинство грунтов сильнопучинистыми. При чем не только ниже уровня грунтовых вод (УГВ) грунты приобретают такие свойства, но и в некоторой толще над УГВ – в пределах капиллярной (морозоопасной) каймы толщиной до 3-3,5 м (подробно см. статью). Помимо этого, бетон, впитывая в себя воду, зимой в последующем быстро разрушается из-за того, что вода внутри пор бетона увеличивается в объеме при замерзании и разрывает бетон изнутри.

Кроме того, грунтовые воды зачастую содержат в себе загрязняющие вещества, которые агрессивно воздействуют на бетон, сталь и арматуру ж/б конструкций – обладают агрессивными свойствами.

- Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент

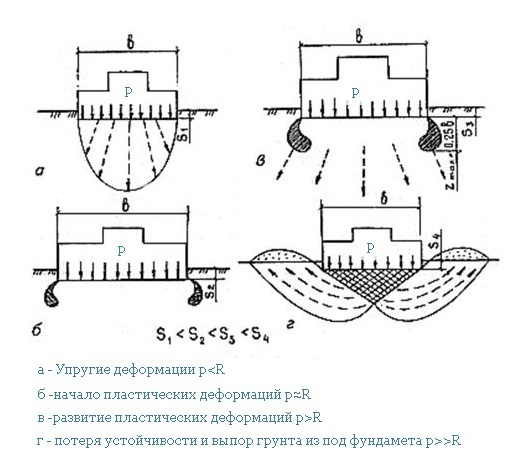

При внимательном изучении формулы по которой определяется расчетное сопротивление грунта видно, что этот показатель значительно увеличивается с увеличением глубины заложения фундамента. Так происходит из-за того, что если слои грунта под подошвой фундамента находятся глубже, то они сильнее обжаты выше расположенными слоями и, следовательно, они более плотные и их сложнее вывести из состояния устойчивости (потеря устойчивости грунта связана с выпором части грунтового массива из-под подошвы фундамента вбок и вверх, см. схему).

Поэтому при больших нагрузках на фундамент можно либо увеличить площадь подошвы, либо увеличить глубину его заложения. Решение в каждом случае принимается индивидуально с учетом экономики и характеристик слоев грунта и характера их напластования.

- Зависимость глубины заложения фундамента от экономики и финансов собственника

Здесь все понятно – чем глубже зарывать фундамент, тем больше потребуется материалов и земляных работа, тем выше будет стоимость строительства. Поэтому всегда важно не делать огромный запас, а определять минимально необходимое заглубление.

3. Требования норм проектирования к глубине заложения фундаментов

Обратимся к главному действующему нормативу в области проектирования фундаментов – СП 22.13330.2016 раздел 5.5 «Глубина заложения фундаментов» п.5.5.1 гласит:

«Глубину заложения фундаментов следует принимать с учетом:

- назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;

- глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;

- существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

- инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);

- гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;

- возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);

- глубины сезонного промерзания грунтов.

Выбор оптимальной глубины заложения фундаментов в зависимости от указанных условий необходимо выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.»

То есть почти то же самое, о чем говорилось выше только другими словами. Далее в п. 5.5.2-5.5.4 СП идет методика определения расчетной и нормативной глубины промерзания – это вопрос рассмотрен в другой статье.

Далее п 5.5.5 однозначно определяет правила выбора глубины заложения фундамента:

Глубину заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания следует назначать:

- для наружных фундаментов (от уровня планировки) по таблице 5.3;

- для внутренних фундаментов — независимо от расчетной глубины промерзания грунтов.

Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:

- специальными исследованиями на данной площадке установлено, что грунты не имеют пучинистых свойств;

- специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения и не превышают предельно допустимых деформаций (см. 5.6);

- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания.

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод d w , м, при | |

|---|---|---|

| dw ≤ df +2 | dw > df +2 | |

| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |

| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | То же |

Супеси с показателем текучести JL  Фото: незаглубленный ленточный фундамент Фото: незаглубленный ленточный фундамент Имею личный опыт применения ленточного незаглубленного фундамента под 2хэтажным срубом – в зимний период каждый раз происходит одинаковый перекос порядка 10-15 см, грунты сильнопучинистые. Эти деформации вызывает перекосы крыльца и наружной лестницы, поэтому они были сделаны с возможностью свободной деформации относительно сруба. В остальном все работает нормально, летом приходит в исходное положение. В общем вариант имеет право на жизнь в дачном строительстве, для капитального жилого дом – не рекомендую. Источник | ||