- Какой глубины должен быть фундамент

- Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

- Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

- Исследуем геологию своими руками

- Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

- Глубина промерзания грунтов

- На какую глубину копать фундамент

- Мелкозаглубленный фундамент

- Как работает мелкозаглубленный фундамент

- Какая глубина закручивания винтовых свай

- Какие параметры стоит учесть при определении глубины сваи

- Глубина залегания почв, несущая способность которых подходит для строительства

- Глубина промерзания грунта

- Глубина расположения сваи

- Высота цоколя

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения.

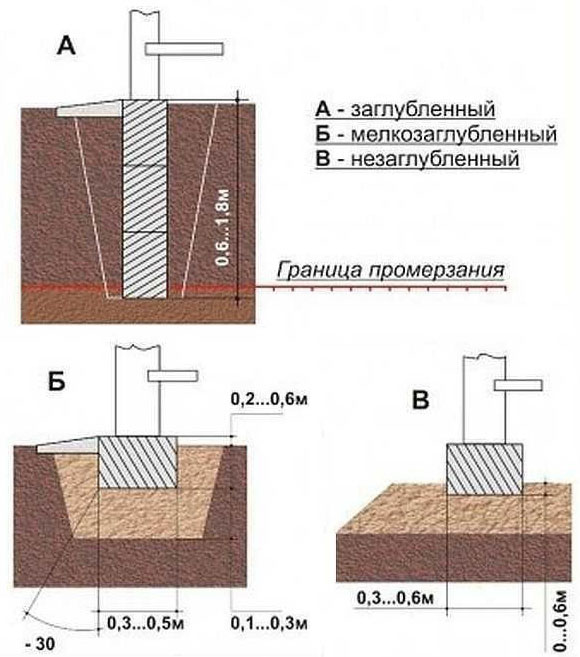

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Бывают они двух видов:

- глубокого заложения;

- мелкого заложения или незаглубленные.

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Место дома на участке

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания.

✍Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Исследуем геологию своими руками

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Что можно увидеть в разрезе👇

- Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.

- Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

- Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).

- Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.

- Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков в регионе.

- Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

✍Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от от типа грунта и уровня грунтовых вод

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*.

Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравенистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.

- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой.

- Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.

- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

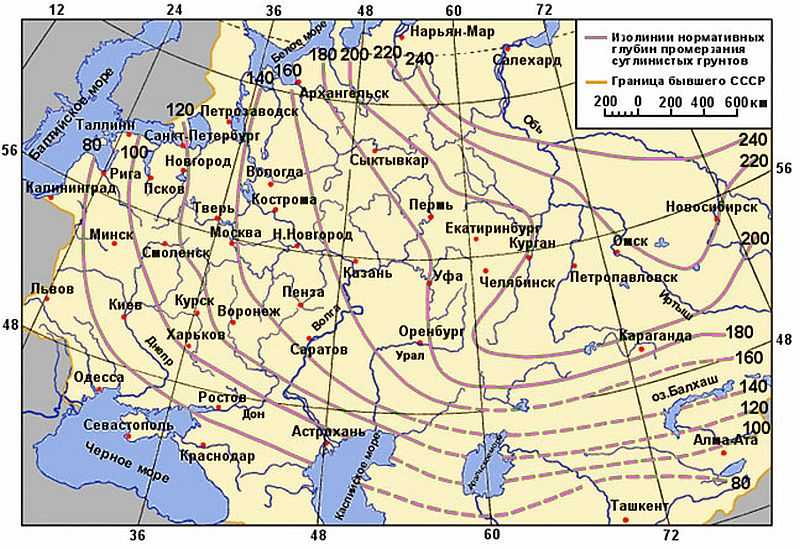

Глубина промерзания грунтов

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней левой клавишей мышки)

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения).

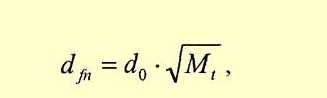

Формула расчета глубины промерзания

Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;

- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;

- для сыпучих песков 0,28;

- для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону.

Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

👉Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

👉Расчет промерзания грунта будет таким:

Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;

Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент. Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней)

👉Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Глубина заложения фундамента

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

При этом учитывайте следующие рекомендации✍

- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.

- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.

- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.

- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

👉 Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

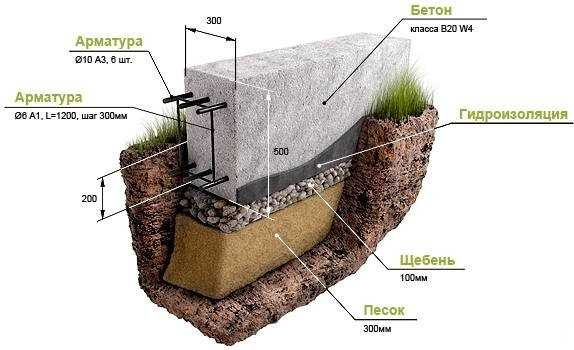

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент мелкого заложения

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого.

Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым.

У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании.

Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучинистых или сыпучих грунтах.

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

✍Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

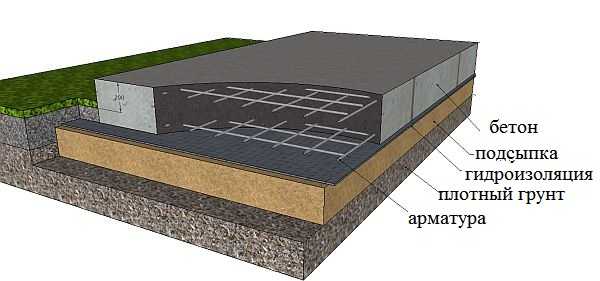

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелкозаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленный фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома.

А для этого нужен правильный расчет.

Источник

Какая глубина закручивания винтовых свай

Винтовой свайный фундамент характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и может использоваться в качестве основания для домов в различных регионах страны. В каждом регионе ввиду обширного географического расположения грунта, а также климатические особенности отличаются, потому глубина винтовой сваи рассчитывается индивидуально.

От того, на какую глубину установлена винтовая свая, зависит надежность строения, а также его устойчивость к деформации под воздействием пучения грунта. Самым простым и надежным способом является привлечение специалистов для выполнения расчетов, но если есть желание самостоятельно рассчитать глубину ввинчивания сваи, то обязательно необходимо учесть ряд параметров, понимая при этом, что нельзя пренебрегать ни одним из них, ведь они будут постоянно воздействовать на несущий элемент, и не забывать, что показатель скорее всего не будет точным.

Какие параметры стоит учесть при определении глубины сваи

При проектировании фундамента по типу свая с винтом необходимо учитывать много моментов, но основными из них являются:

- Масса строения. Все нагрузки, которые будут воздействовать на сваю, также влияют на глубину монтажа.

- Расстановка свай. В зависимости от расположения несущих элементов можно предположить, какая нагрузка будет оказываться на каждую сваю, из-за чего потребуется индивидуальный расчет глубины погружения сваи.

- Характеристики грунта. В зависимости от характеристик почвы также зависит расположение свои. Если на участке преобладают болотистые почвы, то глубина монтажа будет значительно больше, чем при организации фундамента на участке с глинистым грунтом.

Хоть эти моменты и являются ключевыми, но также важны и другие параметры.

Глубина залегания почв, несущая способность которых подходит для строительства

Верхний слой грунта всегда является плодородным и обычно состоит из почвы, которая считается непригодной для монтажа свайно-винтового фундамента. Чтобы фундамент правильно воспринимал нагрузки и мог равномерно их распределить по основанию лопасти, сваи должны находиться на глубине не менее одного метра. Такая глубина подходит только при условии, что грунт обладает достаточной несущей способностью, а лопасти имеют подходящую конфигурацию и не рыхлят грунт при ввинчивании.

В среднем почва, подходящая для монтажа свай, находится на глубине 1,8 м. В отдельных регионах данная величина может существенно изменяться, поэтому лучше проводить исследование грунта в индивидуальном порядке. Это позволит узнать особенности конкретного участка, а также выяснить необходимую глубину завинчивания сваи для обеспечения надежности и прочности строения. Экспресс-геология позволяет узнать необходимые характеристики грунта, а также отличается доступной ценой и скоростью выполнения. Данный тест является максимально информативным и предпочтителен при монтаже любого фундамента.

Глубина промерзания грунта

Хоть винтово-свайный фундамент мало подвержен деформации вследствие морозного пучения, но данный показатель также играет немаловажную роль при выборе глубины установки. Морозное пучение представляет собой природный процесс, при котором верхние слои грунта под воздействием влаги вытесняются вверх. Если винтовая свая закручивается в данный слой, то под воздействием природных сил она выталкивается и фундамент теряет свою прочность в течение нескольких лет. Обязательным условием при установке свайно-винтового фундамента является закручивание сваи таким образом, чтобы лопасти располагались ниже уровня промерзания почвы. Уровень промерзания для каждого региона будет различным:

- Краснодар – 80 см.

- Ростов-на-Дону – 100 см.

- Москва – 120 см.

- Ярославль – 140 см.

- Казань – 160 см.

- Пермь – 180 см.

- Омск – 200 см.

- Новосибирск – 220 см.

- Сургут – 240 см.

Эти данные хорошо показывают, что глубина нахождения лопасти сваи должна быть ниже определенного уровня.

Глубина расположения сваи

Между конусом и верхней кромкой лопасти есть определенное расстояние, которое необходимо учитывать при монтаже сваи. Если необходимо установить сваю на глубину полтора метра, а расстояние между конусом и верхней кромкой лопасти составляет 25 см, то конструкция должна погружаться в землю не менее чем на 1,75 м. Сваи разного диаметра и конструкции могут иметь различное расположение лопастей. Если стандартная свая среднего диаметра с одной лопастью имеет обычно расстояние 20 см между конусом и верхним краем, то двухлопастная конструкция будет иметь несколько большее расстояние. В зависимости от выбранного производителя расстояние также может меняться, так как обычно производство заточено под изготовление свай в конкретном регионе. Видоизмененные конструкции позволяют надежней закреплять конструкцию на конкретном грунте.

Высота цоколя

Данный параметр влияет напрямую на длину используемых свай. Как уже выше было сказано, грунты имеют такой показатель как пучение, то важно монтировать цоколь на определенной высоте над землёй, чтобы при вспучивании не были затронуты несущие элементы здания. На высоту цоколя могут влиять несколько факторов, основные среди них:

- Эстетика. Здание с высоким цоколем выглядит роскошно и презентабельно. Отсутствующий цоколь ухудшает общий вид строения, а также визуально снижает его высоту.

- Снеговой покров. В отдельных регионах России снег может стоять более 3 месяцев в году, что непосредственно влияет на состояние стен. Чтобы уберечь строение от негативного влияния влаги, необходимо поднять его на уровень, который будет выше снегового покрова. Это убережет от появления плесени внутри дома и предупредит намокание стен.

- Попадание брызг. Данные параметры мало кем берутся во внимание, но постоянное попадание брызг от дождя может привести к появлению гнилостных процессов, ржавчины и грибка. Уберечь строение от намокания можно, подняв цоколь этажа выше 50 сантиметров.

Учитывая все вышеизложенные факторы можно предположить, что минимальная высота сваи должна быть два с половиной метра. В некоторых регионах этот показатель может отклоняться в большую или меньшую сторону.

Источник