- Полезные ископаемые Воронежской области.

- Полезные ископаемые кристаллического фундамента.

- Полезные ископаемые осадочного чехла.

- Какие полезные ископаемые связаны с породами кристаллического фундамента воронежской антеклизы

- Основные полезные ископаемые Воронежской области и их месторождения

- Воронежская область: рельеф и геология края

- Полезные ископаемые Воронежской области: общая характеристика

- Огнеупорные глины и известняки

- Граниты

- Сырье для цементной промышленности

- Заключение

- Геологическое строение Воронежской области

- Архей

- Лунный этап.

- Нуклеарный этап.

- Протерозой

- Ранний протерозой (2,6-1,6 млрд лет) – протоплатформенный этап.

- Поздний протерозой (1,6-0,58 млрд. лет).

- Палеозойская эратема

- Девонская система

- Каменноугольная система

- Мезозойская эратема

- Юрская система

- Меловая система

- Кайнозойская эратема

- Палеогеновая система

- Неогеновая система

- Четвертичная система

Полезные ископаемые Воронежской области.

Полезные ископаемые кристаллического фундамента.

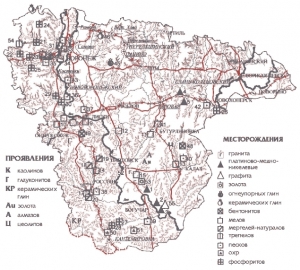

В докембрийском фундаменте Воронежского края, который в отличие от Карело-Кольского региона, повсеместно перекрыт осадочным чехлом различной мощности, комплексными геолого-геофизическими исследованиями и ограниченным количеством буровых скважин выявлены месторождения и разномасштабные проявления редких земель, урана, тория, полиметаллов, никеля, кобальта, меди, металлов платиновой группы (палладий, платина, иридий, родий, рутений, осмий), золота, ртути, серебра, теллура, вольфрама, молибдена, германия, галлия, флюорита, графита, драгоценных и поделочных камней.

В 70-80е годы 20 века в докембрийском фундаменте области было выявлено пять сульфидных платиноидно-медно-никелевых месторождений: Еланское, Елкинское, Юбилейное, Подколодновское, Нижнемамонское. Разработка этих месторождений требует дальнейшего изучения и масштабной подготовки.

Павловское месторождение гранитов, находящее в 15 км на юго-восток от города Павловск, вскрыто карьером, работающим с 1976 года. Горно-обогатительный комбинат, работающий при карьере производит высококачественные строительные материалы: щебень различной фракции и отсев в общем количестве до 8 млн. м³ в год.

Полезные ископаемые осадочного чехла.

Среди отложений девонского периода встречается камнесамоцветное сырье: кристаллы белого кварцита, коричневого сфалерита, барита.

Латненское месторождение огнеупорных глин, находящееся в 15 км к западу от Воронежа, эксплуатируется с 1900 годов. Здесь добываются глины для производства керамики и огнеупорных изделий.

Каолиновое сырье используется в бумажной и резиновой промышленности. Сейчас большая часть этого ресурса завозится с Украины. Песчано-каолиновая мамонская толща на юго-востоке Воронежской области – источник каолиновый глин в которых Россия испытывает дефицит. Дальнейшая разработка этого месторождения сможет обеспечить потребности страны.

Использование бентонитовых глин во многих отраслях промышленности основано на свойствах монтмориллонита, входящего в состав этих глин. В Воронежской области с 1998 года разрабатывается Никольское месторождение бентонитовых глин.

Байгоровское месторождение керамических глин, находящееся в Верхнехавском районе разведано в 1990 годах. Оно представляет собой пойменные глины бледно-зеленого цвета.

Воронежская область очень богата карбонатным сырьем. Породы верхнего мела представляют собой почти чистый белый писчий мел, который используется для производства цемента, извести, каустической и кальцинированной соды, в резиновой, бумажной, лакокрасочной, комбикормовой промышленности, для производства пластмасс.

Сейчас на территории Воронежской области существует 12 месторождений мела: Крупенниковское, Хохольское, Коротоякское, Копанищенское, Откосинское, Острогожское, Шестаковское, Бутурлиновское, Калачеевское, Россошанское, Подгоренское. 3 мел-мергельных месторождения: Сагуновское, Россошанское и Подгоренское. Из них разрабатывается 7 месторождений.

В Воронежской области многочисленны месторождения и карьеры по добыче строительных песков. Самые крупные из них Малышовское, Семилукское, месторождения около сел Горожанка, Рыкань, Новоживотинное, месторождение южнее г. Борисоглебска.

На северо-западе Воронежской области известны месторождения кремнистых пород применяемых для получения трепельного гравия и светложгущегося кирпича.

К агрорудам относятся фосфориты, микроэлементы и глаукониты. Промышленная разработка воронежских фосфоритов в настоящее время нерентабельна.

В настоящее время разведано три месторождения глинистых охр: Бутурлиновское, Журавское и Рудаевское. Пигментом охр служит гетит, придающий золотисто-желтую окраску.

Также в осадочном чехле Воронежской области имеются проявления интерметаллидов, золота, алмазов.

Карта «Полезные ископаемые Воронежской области»

Карта «Полезные ископаемые Воронежской области»

Воронежская область. Карта полезных ископаемых.

Источник

Какие полезные ископаемые связаны с породами кристаллического фундамента воронежской антеклизы

Воронежская антеклиза, крупная положительная геологическая структура палеозойского возраста размером 900 на 400 километров. Воронежская антеклиза расположена в центральной части Восточно-Европейской платформы и граничит с Прикаспийской синеклизой и Московской синеклизой, Рязано-Саратовским прогибом, Днепровско-Донецким прогибом и Оршанским прогибом.

Воронежская антеклиза состоит из 2 структурных этажей — кристаллического фундамента и осадочного чехла. Кристаллический фундамент сложен в различной степени метаморфизованными архейскими и нижнепротерозойскими образованиями. Породы нижнего архея и верхнего архея развиты к западу от Лосевской шовной зоны в мегаблоке Курской магнитной аномалии. Нижний архей сложен серыми биотитовыми, гранат-биотитовыми, амфибол-биотитовыми равномерно зернистыми интенсивно мигматизированными плагиогнейсами с прослоями амфиборлитов и силикато-магнетитовых кварцитов, верхний архей — ортоамфиболитами и ортосланцами основного состава, кристаллическими сланцами и гнейсами. Вверх по разрезу появляются метадациты и метариодациты, а также кварц-биотитовые, кварц-двуслюдяные и кварц-хлоритовые сланцы, реже метапесчаники и кварциты. Нижнепротерозойские образования (карелий) на Курской магнитной аномалии представлены Курской серией и Оскольской серией, на востоке (Хопёрский мегаблок) — Лосевской серией и Воронцовской серией. Лосевская серия, относимая к архей-протерозою и развитая в пределах Лосевской шовной зоны, сложена метадиабазитами, метаандезитами, амфиболитами, ортосланцами основного, реже среднего состава, а также метапесчаниками и метаамфиболитами. Породы Курской серии залегают в синклинарных зонах и представлены метаморфизованными терригенными образованиями, а также джеспелитами (железистые кварциты) и кварцитами. Оскольская серия сложена метапесчаниками, сланцами различного состава, слаборудными железистыми кварцитами с прослоями известняков, доломитов и метаконгломератов. Вверху залегают метаобломочные породы, сланцы различного состава. В Хопёрском мегаблоке Оскольской серии соответствует флишоидная Воронцовская серия, которая сложена переслаивающимися двуслюдяными, биотитовыми, углеродистыми сланцами, метпесчаниками, изредка метаэффузивами. В участках глубокого метаморфизма все эти породы превращены в гнейсы различного состава. С породами раннепротерозойского возраста связаны медно-никелевые месторождения юга Воронежской области, с терригенными образованиями Курской серии — крупные железорудные месторождения Курской магнитной аномалии.

На кристаллических породах с перерывом более 1 000 000 000 лет залегают осадочные породы палеозойской эры, мезозойской эры и кайнозойской эры. Палеозой представлен девонской системой и каменноугольной системой. Мезозой сложен образованиями юрской системы и меловой системы. Породы палеогена развиты на юге и северо-западе антеклизы. Неогеновые образования тяготеют к восточной части региона. Четвертичные образования представлены покровными суглинками, песками, супесями и песчанистыми глинами террас, ледниковыми валунными суглинками. Воронежская антеклиза в мезозое и палеогене была северо-восточным склоном Днепровско-Донецкой впадины (Украинской синеклизы), а в неоген-четвертичное время стала Среднерусской антеклизой.

Источник

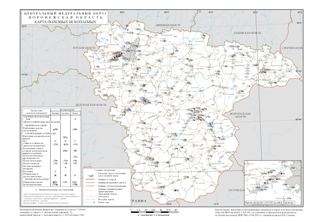

Основные полезные ископаемые Воронежской области и их месторождения

Минеральные природные ресурсы являются основой для многих отраслей промышленности. От уровня их запасов и разнообразия во многом зависит экономическое благополучие региона. Какие полезные ископаемые добываются в Воронежской области? И где находятся самые крупные их месторождения?

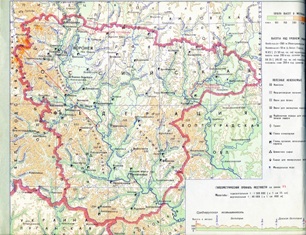

Воронежская область: рельеф и геология края

Распространение и набор минеральных ресурсов напрямую зависит от геологического строения территории. И полезные ископаемые России и Воронежской области не являются в этом плане исключением.

Рельеф Воронежской области представлен приподнятой Среднерусской возвышенностью, изрезанной густой сетью балок и оврагов, а также Окско-Донской низменностью. К последней, кстати, относят крупные залежи мела. Средние высоты территории области не превышают 260 метров.

Воронежская область находится в пределах Восточно-Европейской платформы, которая представлена кристаллическим фундаментом (щитом) и осадочным чехлом. С первым связаны рудные полезные ископаемые, а также запасы гранитов. Фундамент платформы оголяется (выходит на поверхность) в долине реки Дон. К осадочному чехлу относятся крупные запасы строительного сырья, а также угля. Осадочный чехол платформы состоит из палеозойских, мезозойских и кайнозойских отложений.

Полезные ископаемые Воронежской области: общая характеристика

В пределах области выявлены и активно разрабатываются следующие полезные ископаемые:

Проведенные геологические изыскания на территории Воронежской области показали, что в здешних недрах присутствуют медные, ртутные, серебряные, никелевые, урановые и даже золотые руды. Также богата Воронежская земля графитом, фосфоритами, молибденом, различными полудрагоценными камнями.

С осадочным чехлом платформы связаны нерудные полезные ископаемые Воронежской области. Это значительные залежи мела, огнеупорной и керамической глины, каолина, белых кварцитов и кремния.

На сегодняшний день в области всего разведано около 100 разных месторождений. Добыча полезных ископаемых в Воронежской области ведется на 55 из них.

Огнеупорные глины и известняки

Огнеупорные глины добывают в Латненском месторождении, разработка которого ведется уже свыше ста лет. Более 42 000 тонн глины составляют общие промышленные запасы Латненского месторождения. Добытое здесь сырье экспортируется во многие страны Европы и Азии. В этом же месторождении идет добыча песчаника.

Кривоборское месторождение является центром добычи известняка в Воронежской области. Оно находится в Рамонском районе, его запасы оцениваются в 21 тысячу тонн сырья. Добываемый здесь известняк имеет высокое качество и сформировался в верхнем девоне.

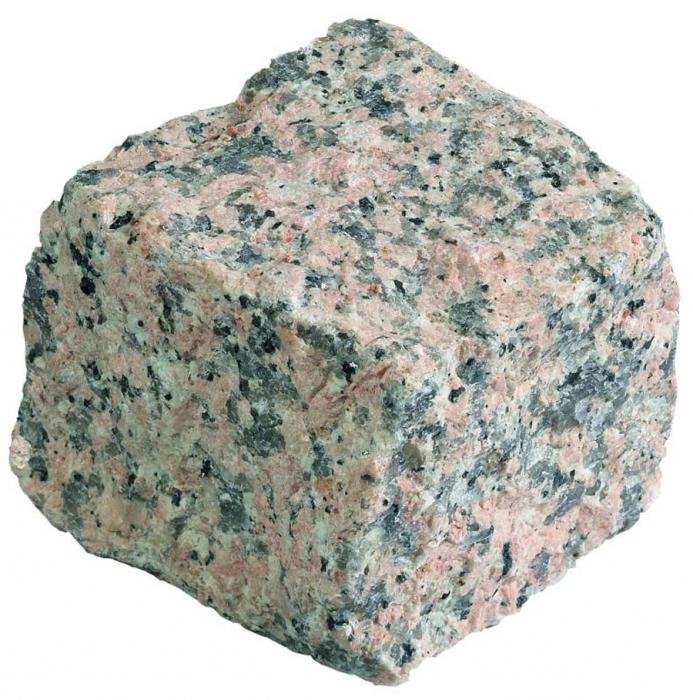

Граниты

Полезные ископаемые Воронежской области довольно разнообразны. Далеко не последнее место здесь занимают граниты, а также различное минеральное сырье для строительной индустрии.

Крупным месторождением по добыче гранитов в области является Шкурлатовское, которое разрабатывается уже более 30 лет. Оно находится возле города Павловска. Добыча гранитов здесь идет открытым способом (работает карьер). При нем функционирует и комбинат, на котором добытое сырье проходит обработку. Комбинат выпускает стройматериалы из гранита довольно высокого качества, а также щебень и отсев. Общие объемы производства комплекса составляют до 8 миллионов м 3 продукции ежегодно.

Следует отметить, что недавно на территории области было обнаружено еще одно месторождение гранитов — в Богучарском районе. Его общие запасы эксперты оценивают в 3,5 тысячи тонн. Данное месторождение уже готово к разработке.

Выявлены и другие участки гранитов, залегающих не очень глубоко. В перспективе они также могут быть освоены.

Сырье для цементной промышленности

Как известно, цемент является важнейшим стройматериалом на сегодняшний день. Он еще долгое время будет пользоваться огромным спросом. Сырьем для цементной промышленности выступают: мел, глина, мергель, а также известняк. Все эти полезные ископаемые присутствуют в недрах Воронежской области. Их разработка активно ведется в крупном Подгоренском месторождении, которое находится в одноименном районе области.

Заключение

Минеральное сырье, добываемое из недр земли, — это основа промышленности для любого региона. От величины их запасов во многом зависит экономическое развитие края.

Полезные ископаемые Воронежской области достаточно разнообразны. В регионе выявлены и активно разрабатываются месторождения гранитов, строительного камня, песчаника, известняка, огнеупорных глин и мела. Кроме этого, геологические изыскания территории показали, что недра области богаты и на многие рудные полезные ископаемые. Это, прежде всего, урановые, медные, кобальтовые, никелевые, серебряные руды. В недрах Воронежской области есть даже золото и платина.

Источник

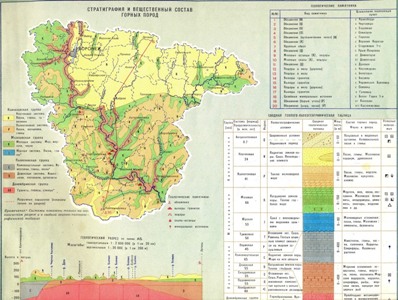

Геологическое строение Воронежской области

Воронежская область находится на юго-востоке Воронежской антеклизы, в геологическом строении которой выделяются кристаллический фундамент, сложенный докембрийскими породами, и перекрывающий его осадочный чехол фанерозойских образований девонской, каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем.

Архей

Породы архейского и протерозойского возраста залегают в Воронежской области на глубине от нескольких до 400 м. Они выходят на дневную поверхность в долине Дона в районе городов Богучар и Павловск. Также докембрийские граниты вскрыты Павловским карьером для получения высококачественного щебня. В районе Воронежа фундамент находится на глубине 180-220 м.

Лунный этап.

После образования Земли 4,5-4,6 млрд лет назад и до 4 млрд. лет ее поверхность подвергалась интенсивной метеоритной бомбардировке, на поверхность планеты изливались лавы. Ландшафт тогда напоминал лунный, по этой причине данный этап назвали лунным этапом развития. Поверхность Земли была покрыта кратерами, а первичная атмосфера имела температуру более 100°С.

Нуклеарный этап.

После некоторого остывания поверхности и остывания атмосферы ниже 100°С, на поверхности смогла существовать жидкая вода. Это послужило началом осадочного процесса. Насыщенная кислотными газами, горячая вода интенсивно разрушала и сносила породы, создавая мощные осадочные толщи, которые затем погружались под базальтовую кору. Там, под действием высоких температур и давления происходили метаморфизация и гранитизация с образованием гранитов, гнейсов и интрузиями ультраосновных и основных пород. Формировались гранито-гнейсовые купола (нуклеары). Они представляли собой линзообразные тела, разделенные зонами ультроосновных и основных пород. Длился этот этап от 4 до 3 млрд лет. С 3 до 2,6 млрд. лет между куполами заложились вытянутые прогибы. Они заполнялись вулканогенно-осадочным материалам. На месте этих отложений затем сформировались верхнеархейские зеленокаменные пояса.

Образования Архея распостранены к западу от Лосевской шовной зоны, на которой расположена долина Дона. Архейские породы здесь представлены обоянской и верхнеархейской михайловской сериями.

Породы обоянской серии – это гранат-биотитовые, биотитовые, биотит-амфиболовые и амфиболовые серые гнейсы, амфиболиты, гранито-гнейсы, мигматиты с прослоями железистых пород. Мощность таких образований – несколько километров.

Михайловская серия представлена в Лосевской шовной зоне. Она составлена метаандезитами, метадиабазами, метадиацитами, ортосланцами, амфиболитами, метатуфами, метапесчаниками..

Протерозой

Ранний протерозой (2,6-1,6 млрд лет) – протоплатформенный этап.

В это время появились кратоны – кристаллические основания древних платформ. Кратоны являются сложным сооружением из архейских и раннепротерозойских блоков. Древние кратоны обширно метаморфизированны и гранитизированны. 2,1-2 млрд. лет назад в кратоны внедрились основные и ультроосновные интрузии. К этим интрузиям приурочены сульфидные платиноидно-медно-никелевые рудные зоны юга и юга-востока Воронежской области.

Лосевская серия, образованная породами позднего архея и раннего протерозоя, имеет мощность 3500 м и включает метариолиты, метабазальты, амфиболиты, метадациты, ортосланцы, метапесчаники, метатуфы, кварц-двуслюдяные сланцы.

К востоку от Лосевской зоны породы раннего протерозоя имеют мощность несколько тысяч метров. Это биотитовые, двуслюдяные, углеродистые сланцы, метапесчаники, метаэффузивы кислого, основного и среднего состава. В местах метаморфизма породы превращены в гнейсы.

В Лосевской шовной зоне и на севере Воронежской области развиты метаандезит-базальты, метабазальты, метаандезиты, метариодациты, туфобрекчии, метатуфоконгломераты с галькой, метатуффиты, филлитовидные углеродистые сланцы, метаалевролиты мощностью более 1000 м.

Поздний протерозой (1,6-0,58 млрд. лет).

В краевых районах Воронежской антеклизы образовались узкие глубокие прогибы – авлакогены. Они заполнялись полевошпат-кварцевыми песками. Территория области была приподнятым участком с которого шел снос материала. Образования позднего протерозоя – глауконит-кварцевые, полевошпат-кварцевые, кварцевые пески, доломиты.

Архейские интрузии западнее Лосевской шовной зоны представляют собой габбро, габбро-амфиболиты, горнблебиды и пироксениты бологорьевского комплекса. Лосевская серия прорвана габбро-норитами, габбро-амфиболитами, габброидами, оливиновыми пироксенитами принадлежащими рождественскому комплексу.

Интрузии раннего протерозоя это роговообманково-биотитовые и биотитовые плагиограниты, мигматиты, граниты, граносиениты усманского и павловского комплекса, глейкократовые плагиоклаз-микроклиновые граниты, принадлежащие лискинскому комплексу и включающими дайки гранит-аплитов и пегматитов.

Палеозойская эратема

Девонская система

Отложения девонского периода распостранены широко по всей Воронежской области (отсутствуют только на крайнем юге). Залегают они на коре выветривания кристаллического фундамента. Из трех отделов девонского периода наиболее развиты отложения среднего и начала позднего девона. Мощность отложений девона от нескольких десятков до 400 м.

Девонские отложения формировались в очень разнообразных условиях. С позднего протерозоя до раннего девона территория представляла собой приподнятую и разрушаемую эрозией сушу. В конце раннего девона сюда пришло море, отложившее в эйфейском веке терригенные, а затем карбонатные породы.

В живетском веке трансгрессия усилилась, затопив всю территорию, кроме крайнего юго-запада.

Во франском веке суша поднялась и море частично отступило. На юге появилсь вулканы, изливающие базальтовые лавы. В это время появились кимберлитовые трубки на юге и востоке области.

В конце девона море отступило за пределы области и формировалась мамонская континентальная толща.

Ранний девон представлен эмсским ярусом, который сложен терригенными песками, песчаниками, глинами и алевролитами. Эти породы распространенные севернее Воронежа имеют пестроцветную окраску с преобладанием красных и бурых тонов.

Отложения среднего девона представлены отложениями эйфейльского и живетского ярусов. Эйфейский ярус сложен песчаником с прослоями алевролитов, глин и песков морского происхождения, переходящими наверху разреза в органогенно-обломочные известняки мощностью 20 м. Живетский ярус сложен внизу зеленоватыми и голубоватыми глинами с раковинами брахиопод и прослоями глинистых известняков, сверху – слоистыми глинами.

Поздний девон включает отложения франского яруса. Нижнефранский подъярус ярус сложен на юге области вулканогенно-осадочные туфоаргиллиты, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоконгломератами с включениями ильменита. На остальной территории области отложения франского яруса представлены алевролитами с прослоями глин, песков, песчаников, тонколистоватыми глинами, зеленовато-серыми глинами с прослоями мергелей и известняков.

Среднефранский подъярус – толща органогенных известников, глин и мергелей. В Семилукском горизонте среднефранского подъяруса найдена очень богатая фауна брахиопод, кораллов, морских лилий, гастропод, двустворок и головоногих моллюсков.

Верхнефранский подъярус сложен песками и песчаниками с косой слоистостью, характерной для дельт, также алевритами, известняками с остатками раковин и глинами.

На юго-востоке Воронежской области находятся тела базальтов данного возраста мощностью 50-60 м, а также песчано-каолиновая толща 200 м мощности, пролювиально-аллювиального происхождения.

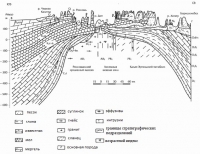

Строение недр Воронежской области

Каменноугольная система

Отложения каменноугольного периода представлены на юге Воронежской области. Они залегают на выветренной поверхности докембрийского фундамента, и лишь слегка перекрывают отложения позднего девона. Отложения карбона представлены только нижним отделом: турнейским и визейским ярусами. Оба яруса начинаются терригенными породами и заканчиваются морскими. Мощность отложений – от нескольких метров до 100 и более метров.

Основание турнейского яруса – кварцевые песчаники с прослоями белых каолиновых глин. Выше – зеленовато-серые органогенно-обломочные известняки с прослоями зеленых глин. Такие породы формируются в мелководном море.

Визейский ярус имеет в основании углисто-глинисто-песчаные отложения равнин и опресненных лагун. Далее условия отложений сменились на морские, накапливались карбонатные толщи с прослоями глин и песков.

Ранее каменноугольные породы были развиты намного шире, воды визейского моря покрывали всю Воронежскую область. Однако в пермское время территория была поднята и подвергалась денудации, в результате чего часть каменноугольных отложений была разрушена.

Геологический разрез по линии ВГ Айдар — Борисоглебск

Мезозойская эратема

Юрская система

Отложения юрского времени сохранились в Репьевском и Острогожском районах. Залегают юрские образования на девонских и сложены алевритами, кварцевыми песками, каолиновыми глинами. Пески имеют аллювиальное происхождение, глины – озерно-болотное.

Меловая система

Меловые отложения развиты на большей части Воронежской области. Они отсутстуют только на Окско-Цнинской впадине, где были уничтожены палеогеновым размывом.

В меловой системе выделяют нижний отдел (неокомский надъярус, аптский, альбский, сеноманский ярус) и верхний (туронский, коньякский, сантонский, кампанский ярусы).

Неокомский поъярус. В нижней части системы находятся серые глинистые алевриты и алевритистые глины, имеющие мощность около 20 м. эти толщи содержат остатки растений и морских раковин.

Аптский ярус представляет собой аллювиальные пески, пойменные алевриты, озерные и болотные глины с большим количеством растительных и древесных остатков. Такие отложения развиты на севере области.

Альбский и сеноманский ярус представлены глауконит-кварцевыми песками, в верхней части которых находятся желваковые фосфориты. Фосфориты переходят в песчаный мел, сменяющийся белым писчим мелом туронского и коньякского ярусов.

Сантонский ярус сложен мергелями, на юге области — мелом. Кампанский ярус – белым писчим мелом, состоящим из кокколитофорид. В меле есть остатки фораминифер и белемнитов.

В меловое время на территории Воронежской области находилось спокойное мелководное море, с покрытыми богатой растительностью берегами. Эти растения выносились в море после отмирания. Затем море отступило на северо-восток и территория стала аллювиальной равниной. В альбском веке море вернулось, а к концу сеноманского века обмелело и в прибрежных условиях формировались желваковые фосфориты (их происхождение связывают с богатой органической жизнью). В туронский век территорию затопило глубокое море, на дне его в течении миллионов лет накапливались карбонатные илы, ставшие затем писчим мелом.

Кайнозойская эратема

Палеогеновая система

В конце мезозоя Воронежская область была поднята, море отступило. На меловых породах в раннем палеогене оложилась фосфатно-железисто-глинистая кора выветривания, которая названа хопёрским горизонтом. Его мощность составляет от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.

В конце палеогена море затопило юго-восток области, и там отложились пески, глины, алевриты, опоки. Эти породы имеют небольшую мощность и отличаются наличием бентонитовых глин и цеолитов.

Отложения эоцена развиты широко. Они представляют собой кварцевые, глауконит-кварцевые пески, мелкозернистые глауконит-кварцевые пески с фосфоритами, светло-серые мергели, зеленовато-серые тонкодисперсные глины. Мощность таких отложений до 30 м.

Отложения олигоцена имеют мощность до 30 м. Они представлены песками, с прослоями зеленых глин, каолиновых глин, глауконитом.

В течении палеогена море многократно наступало на юг Воронежской области. Среди отложений палеогена есть полезные ископаемые: строительные пески, цеолиты, песчаники, глаукониты.

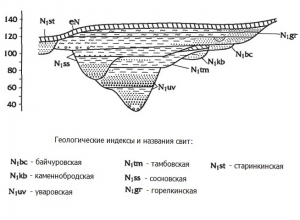

Неогеновая система

С неогена Воронежская область находится в континентальных условиях, а климат становится все более сухим и прохладным.

После отступления олигоценового моря на плоской равнине, имеющей наклон к югу, образовались первые реки, отличавшиеся малыми размерами и непостоянным руслом. Ими была образована аллювиальная равнина. На сниженных водоразделах Среднерусской возвышенности сохнанились останцы этого аллювия.

В середине миоцена базис эрозии резко понизился и на Окско-Донской впадине заложилась глубокая речная долина субмерионального простирания. Это была главная река Восточно-Европейской равнины, начиналась она севернее Москвы. Речная долина заполнялась аллювиальными отложениями, при этом река мигрировала вправо и так сформировалась Окско-Донская аллювиальная равнина. В эту долину в миоцене три раза возвращалось море, оставляя лиманные отложения.

В отложениях неогена в Воронежской области добывают бентонитовые и тугоплавкие глины, формовочные и стекольные пески, минеральные пигменты.

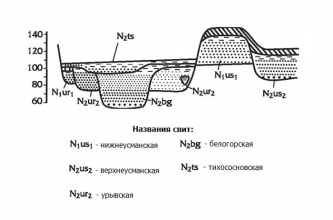

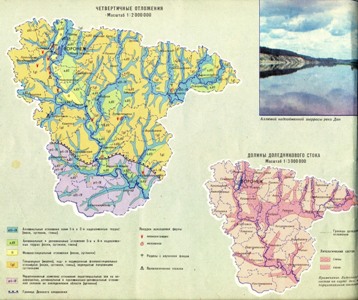

Четвертичная система

В течени четвертичного периода происходило становление элементов существующих сейчас геосистем. Четвертичный период делится на плейстоцен (с эоплейстоценом и неоплейстоцееном) и голоцен.

Эоплейстоцен, длившийся с 1,8 до 0,8 млн. лет назад, оставил на территории области аллювиальные отложения с остатками фауны.

Неоплейстоцен (с 800 до 10 тыс. лет назад) оставил аллювиальные, ледниковые и лессово-почвенные отложения. В нем чередовались ледниковые и межледниковые эпохи. Из ледников самым значительным был Донской, которой доходил до устья Медведицы. Не покрыта льдом была только южная часть области, где в это время откладывался перегляциальный аллювий и лессы. Ледник оставил морены, зандры и другие водно-ледниковые образования. Самое масштабное из нах – Воронежская флювиогляциальная гряда, слагающая междуречье Дона и Воронежа, и далее на север левобережье Дона вплоть до устья Икорца.

Дон в доледниковое время обходил Калачскую возвышенность с севера, затем следуя левобережьем Хопра. После таяния ледника он принял свое современное положение.

Во время лихвинского межледниковья и днепровского оледенения в бассейне Дона был сформирован аллювий 3й (подгоренская) и 4й (кривоборская) надпойменных террас, имеющих высоту над уровнем реки соответственно 40 м и 55-60 м.

В течении дальнейших оледенений и межстадиалов в долине Дона сформировался аллювий 1й (высотой 5-12м) и 2й (высотой 5-12м) надпойменных террас. Террасы эти называются соответственно ямнинская и боровская.

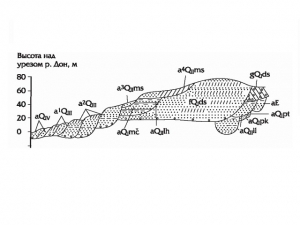

Схема строения четвертичного аллювия в бассейне Верхнего Дона

В течении неоплейстоцена на водоразделах накапливались лессовидные суглинки и ископаемые почвы.

44 тыс. лет назад (мончаловский межстадиал) в бассейн Дона пришел позднепалеолитический человек. Поистине «жемчужиной палеолита» признан Костенковско-Борщевский палеолетический район.

10 тыс. лет и доныне длится голоцен – межледниковье, наибольшее потепление которого было 4600-6200 лет назад. В это время на Дону сформировались отложения современной поймы, низкой (3-5 м) и высокой (5-7 м).

На водоразделах накапливалась современная почва.

Большинство месторождений полезных ископаемых связано с отложениями четвертичного периода. Это торф, керамзитовое и кирпичное глинистое сырье, стекольные, строительные и формовочные пески, минеральные пигменты.

Четвертичные отложения Воронежской области

Источник