- Основания и фундаменты под резервуары

- 5. Рекомендации к основаниям и фундаментам

- 5.1. Общие рекомендации

- 5.2. Рекомендации к проектным решениям оснований

- 5.3. Рекомендации к проектным решениям фундаментов

- 5.4. Рекомендуемый расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара

- 5.4.9. Рекомендации по установке анкеров

Основания и фундаменты под резервуары

Фундаментом называется часть сооружения, передающая нагрузку от веса сооружения на основание.

Основанием называется толща грунта, находящаяся ниже подошвы фундамента и воспринимающая давление, передаваемое фундаментом.

Грунты, находящиеся в условиях их природного залегания, являются естественными основаниями сооружений, а грунты, предварительно уплотненные или укрепленные другими способами, искусственными основаниями.

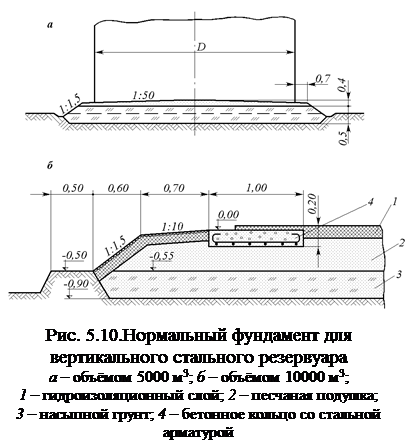

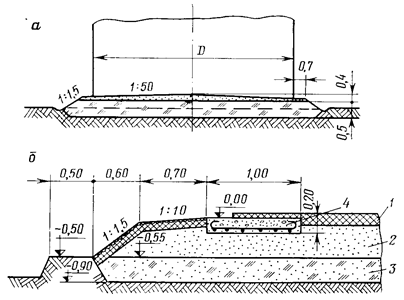

Фундаменты под резервуары являются наиболее ответственной частью всего сооружения, т.к. принимают на себя гидростатическое давление нефтепродукта в резервуаре. Неправильно спроектированный фундамент может быть причиной неравномерной осадки резервуара, вследствие чего в корпусе и днище появляются трещины, а в некоторых случаях происходит полное его разрушение. Нормальные фундаменты строят из крупнозернистых материалов (песка, гальки, гравия, щебня и других), которые передают давление на большую площадь и дают небольшую равномерную осадку. Они выгодно отличаются от монолитных фундаментов тем, что благодаря отсутствию связанности между отдельными частями крупнозернистых материалов обладают эластичностью и перераспределяют усилия, передающиеся грунту при неравномерной осадке, локализуя тем самым её вредное влияние на резервуар. Поэтому такие фундаменты не заменимы, когда резервуар строится на насыпных грунтах, насыщенных водой. Нормальный фундамент под резервуары (рис. 5.10. а) состоит из грунтовой подсыпки, подушки из крупнозернистых материалов и гидроизолирующего слоя. Грунтовая подсыпка производится сразу после срезки и удаления растительного слоя толщиной 15¸30 см. Для грунтовой подсыпки лучше использовать щебенистые, гравийные и песчаные грунты. Допускаются глинистые и суглинистые грунты влажностью не более 15%. На макропористых грунтах для подсыпки лучше использовать суглинистые грунты естественной влажности (без дренирующих примесей). Подсыпку желательно выполнять из однородных грунтов горизонтальными слоями толщиной 15¸20 см с тщательным послойным уплот

Готовый фундамент должен иметь вокруг резервуара бровку шириной 0,7 м и откосы с уклоном 1:1,5 и 1:2, замощенные булыжником или бетонными плитами. Для отвода вод вокруг основания устраивается кювет с уклоном i = 0,005 к приёмнику ливневой канализации. Для резервуаров объёмом 10000 м 3 и более при проектировании фундамента необходимо предусматривать бетонное кольцо шириною 1 м и высотой 0,2 м (рис. 5.10).

В районах со слабыми переувлажненными грунтами могут быть применены проектно-технические решения по устройству оснований на слабых грунтах, основанных на:

— использование предварительного уплотнения грунтов;

— заменен слабых грунтов песчано-гравийной смесью на всю глубину их залегания, иногда достигающую 3,5¸4 м;

— применение свайных оснований, забиваемых по площади равномерно в шахматном порядке на глубину 12¸15 м с шагом 1¸1,5 м;

— использование уплотнения грунтов методом виброфлотации;

— искусственном закреплении местных грунтов одним из способов технической мелиорации.

Предлагаемые проектные решения должны быть приняты по результатам технического и экономического обоснований.

Таким образом, при выборе площадок для размещения резервуаров в процессе строительства и реконструкции резервуарных парков необходимо учитывать:

— качество и состояние грунтов, залегающих в основании площадки;

— климатические и сейсмические условия района;

— режим течения грунтовых вод, их химический состав, а также допустимые нагрузки на грунты и тип основания, который необходимо установить для каждого случая после тщательного анализа.

Окончательно основание и фундамент под резервуар выбираются на основании технико-экономических показателей, включая мероприятия по водоотводу, прокладке коммуникаций, планировки площадки вокруг резервуара.

При сооружении резервуаров на вечномерзлых грунтах следует предусматривать защиту вечномерзлого грунта от оттаивания в теплое время года.

Источник

5. Рекомендации к основаниям и фундаментам

5.1. Общие рекомендации

5.1.1. Рекомендуется, что перечень исходных данных для проектирования основания и фундамента под резервуар входят данные инженерно-геологических изысканий (для районов распространения многолетнемерзлых грунтов — данные инженерно-геокриологических изысканий).

Объем и состав инженерных изысканий рекомендуется определять с учетом СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденного постановлением Минстроя РФ от 29 октября 1996 года N 18-77, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», одобренного письмом Госстроя РФ от 17 февраля 2004 года N 9-20/112 и положений настоящего Руководства по безопасности.

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» одобренный письмом Госстроя РФ от 17 февраля 2004 года N 9-20/112 устанавливает состав, объемы, методы и технологию производства инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации сооружения.

5.1.2. Материалы инженерно-геологических изысканий площадки строительства содержат следующие сведения о грунтах и грунтовых водах:

- литологические колонки;

- физико-механические характеристики грунтов (плотность грунтов p, удельное сцепление грунтов с, угол внутреннего трения φ, модуль деформации Е , коэффициент пористости е , показатель текучести IL и др.);

- расчетный уровень грунтовых вод с учетом прогноза изменения гидрогеологического режима грунтовых вод на период срока службы резервуаров без учета их объемов.

В районах распространения многолетнемерзлых грунтов проводятся изыскания с целью получения сведений о составе, состоянии и свойствах мерзлых и оттаивающих грунтов, криогенных процессов и образованиях, включая прогнозы изменения инженерно-геокриологических условий проектируемых резервуаров с геологической средой.

5.1.3. Число геологических выработок определяется проектной организацией с учетом наличия ранее проведенных инженерно-геологических изысканий. В случае строительства резервуара на месте демонтированного осуществляется подтверждение ранее проведенных изысканий бурением одной скважины на периметре с исследованием геологии грунтовых вод и проведением расчетов с использованием геодезических наблюдений за маркерами в период эксплуатации демонтированного резервуара.

5.1.4. При разработке проектной документации оснований и фундаментов рекомендуется руководствоваться положениями СП 22.13330.2011 «Свод правил «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 года N 823, СП 24.13330.2011 «Свод правил «СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 786, СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2011 года N 622, СП 14.13330.2011 «Свод правил «СНиП II-7-81* Общие правила производства работ. Строительство в сейсмических районах», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 779, СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», утвержденного приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2011 года N 635/2 и рекомендациями настоящего Руководства по безопасности.

5.2. Рекомендации к проектным решениям оснований

5.2.1. Грунты, деформационные характеристики которых обеспечивают допустимые осадки резервуаров, рекомендуется использовать в естественном состоянии как основание для резервуара.

5.2.2. Для грунтов, деформационные характеристики которых не обеспечивают допустимые осадки резервуаров, предусматривают инженерные мероприятия по их упрочнению либо устройство свайного фундамента.

5.2.3. Для просадочных грунтов рекомендуется предусматривать устранение просадочных свойств в пределах всей просадочной толщи или устройство свайных фундаментов, полностью прорезающих просадочную толщу.

5.2.4. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на набухающих (пучинистых) грунтах, в случае, если расчетные деформации основания превышают предельные, предусматривают проведение следующих мероприятий:

- полная или частичная замена слоя набухающего (пучинистого) грунта ненабухающим;

- применение компенсирующих песчаных или гравийных подушек;

- устройство свайных фундаментов.

5.2.5. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на водонасыщенных пылевато-глинистых, биогенных грунтах и илах, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, рекомендуется предусматривать проведение следующих мероприятий:

- устройство свайных фундаментов;

- для биогенных грунтов и илов — полная или частичная замена их песком, щебнем, гравием и т.д.;

- предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания (допустимо проведение уплотнения грунтов временной нагрузкой в период гидроиспытания резервуаров по специальной программе).

5.2.6. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на подрабатываемых территориях, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, рекомендуется предусматривать проведение следующих мероприятий:

- устройство сплошной железобетонной плиты со швом скольжения между днищем резервуара и верхом плиты;

- применение гибких соединений (компенсационных систем) в узлах подключения трубопроводов;

- устройство приспособлений для выравнивания резервуаров.

5.2.7. При проектировании оснований резервуаров, возводимых на закарстованных территориях, предусматривают проведение следующих мероприятий, исключающих возможность образования карстовых деформаций:

- заполнение карстовых полостей;

- прорезка карстовых пород глубокими фундаментами;

- закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов.

Размещение резервуаров в зонах активных карстовых процессов не допускается.

5.2.8. При применении свайных фундаментов концы свай заглубляют в малосжимаемые грунты и обеспечивают требования к предельным деформациям резервуаров.

Свайное основание может быть как под всей площадью резервуара — «свайное поле», так и «кольцевым» — под стенкой резервуара.

5.2.9. Если применение указанных мероприятий согласно подпунктам 5.2.7, 5.2.8 не исключает возможность превышения предельных деформаций основания проектная организация предусматривает специальные устройства (компенсаторы) в узлах подключения трубопроводов, обеспечивающие прочность и надежность узлов при осадках резервуаров, а также устройство для выравнивания резервуаров.

5.2.10. При строительстве в районах распространения многолетнемерзлых грунтов при использовании грунтов основания по первому принципу (с сохранением грунтов в мерзлом состоянии в период строительства и эксплуатации) предусматривается их защита от воздействия положительных температур хранимой в резервуарах нефти и нефтепродукта. Это достигается устройством проветриваемого подполья «Высокий ростверк» или применением теплоизоляционных материалов в сочетании с принудительным охлаждением грунтов — «термостабилизацией».

5.2.11. Грунтовые подушки выполняются из послойно уплотненного при оптимальной влажности грунта, модуль деформации которого после уплотнения составляет не менее 15 МПа, коэффициент уплотнения — не менее 0,90.

Уклон откоса грунтовой подушки рекомендуется выполнять не более 1:1,5.

Рекомендованная ширина горизонтальной части поверхности подушки за пределами окрайки:

- 0,7 м — для резервуаров объемом не более 1000 м 3 ;

- 1,0 м — для резервуаров объемом более 1000 м 3 и для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 и более баллов (независимо от объема) по шкале MSK-64 «Шкала сейсмической интенсивности MSK-64».

Поверхность подушки за пределами периметра резервуара (горизонтальная и наклонная части) защищается отмосткой.

5.3. Рекомендации к проектным решениям фундаментов

5.3.1. В качестве фундамента резервуара рекомендуется использовать грунтовую подушку (с железобетонным кольцом под стенкой и без него) либо железобетонная плита.

5.3.2. Для резервуаров объемом 2000 м 3 и более под стенкой резервуара устанавливается железобетонное фундаментное кольцо шириной не менее 0,8 м для резервуаров объемом не более 3000 м 3 и не менее 1,0 м — для резервуаров объемом более 3000 м 3 . Толщина кольца принимается не менее 0,3 м.

5.3.3. Для площадок строительства с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более по шкале MSK-64 «Шкала сейсмической интенсивности MSK-64» фундаментное кольцо рекомендуется устраивать для всех резервуаров, независимо от объема, шириной не менее 1,5 м, а толщину кольца принимать не менее 0,4 м. Фундаментное кольцо рассчитывается на основное, а для площадок строительства с сейсмичностью 7 баллов и более по шкале MSK-64 «Шкала сейсмической интенсивности MSK-64» также на особое сочетание нагрузок.

5.3.4. Под всем днищем резервуара рекомендуется предусматривать гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Рекомендуется применять песок и битум без содержания коррозионно-активных агентов.

5.3.5. При устройстве фундамента резервуара рекомендуется предусматривать проведение мероприятий по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков из-под днища резервуара.

5.4. Рекомендуемый расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара

5.4.1. Нагрузки, передаваемые с корпуса на основание и фундамент резервуара, определяются в зависимости от конструктивных, технологических, климатических, сейсмических нагрузок и их сочетаний, приведенных в таблице 19 настоящего Руководства по безопасности.

Таблица 19. Сочетания воздействий для расчета нагрузок на фундаменты

| Вид нагрузки | Сочетание воздействий для расчета нагрузок на фундаменты | ||

|---|---|---|---|

| 1, 2 | 3 | 4 | |

| Условия эксплуатации и гидравлических испытаний | Проверка на опрокидывание пустого резервуара | Условия землетрясения | |

| Вес продукта (или воды) | + | — | + |

| Вес корпуса и крыши резервуара | + | + | + |

| Вес стационарного оборудования | + | + | + |

| Вес теплоизоляции | + | + | + |

| Внутреннее избыточное давление | — | + | + |

| Вакуум | + | — | — |

| Снеговая нагрузка | + | — | + |

| Ветровая нагрузка | + | + | — |

| Сейсмическая нагрузка | — | — | + |

5.4.2. В состав нагрузок, передаваемых по контуру стенки резервуара на его фундамент, входят нагрузки двух типов.

Нагрузки первого типа, обеспечивающие осесимметричное распределение усилий по контуру стенки, включают:

- вес резервуара с учетом оборудования и теплоизоляции, за вычетом центральной части днища;

- снеговую нагрузку;

- избыточное давление и разрежение в газовом пространстве резервуара.

Нагрузка второго типа возникает от ветрового воздействия на корпус резервуара и создает кососимметричное распределение усилий по контуру стенки.

Ветровая нагрузка вызывает появление опрокидывающего момента, вычисляемого относительно точки, расположенной на оси симметрии опорного контура стенки с подветренной стороны резервуара. Нагрузки первого типа создают момент, препятствующий опрокидыванию резервуара.

5.4.3. Перечень рекомендуемых расчетов:

- определение нагрузок на центральную часть днища в условиях эксплуатации, гидро- и пневмоиспытаний и при сейсмическом воздействии;

- расчет максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки в условиях эксплуатации и при сейсмическом воздействии;

- проверку на отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления на пустой резервуар;

- проверку на опрокидывание пустого резервуара путем сравнения опрокидывающего момента и момента от удерживающих сил;

- проверку резервуара с продуктом на опрокидывание в условиях землетрясения;

- расчет анкеров, если происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего давления на пустой резервуар;

- расчет анкеров, если устойчивость пустого резервуара от опрокидывания не обеспечена;

- расчет анкеров, если устойчивость резервуара с продуктом от опрокидывания при землетрясении не обеспечена.

5.4.4. Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара при землетрясении рекомендуется производить специализированными организациями.

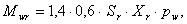

5.4.5. Опрокидывающий момент Mw, МН·м, действующий на резервуар в результате ветрового воздействия, рекомендуется вычислять по формуле:

где опрокидывающий момент от действия ветра на стенку Mws, МН·м, определяется по формуле:

Опрокидывающий момент от действия ветра на крышу определяется по формуле:

где b0=10m- базовый параметр;

Yn- коэффициент надежности по опасности;

Hs- высота стенки, м;

D- диаметр резервуара, м;

Pw- нормативное значение ветрового давления, МПа.

5.4.6. Расчетная погонная нагрузка по контуру стенки характеризуется максимальным и минимальным значениями, соответствующими диаметрально противоположным участкам фундамента в соответствии с рисунок 28 настоящего Руководства по безопасности. Максимальная и минимальная нагрузки определяются соответственно, как сумма и разность максимальных нагрузок первого и второго типа (с учетом знаков). Расчетная нагрузка по контуру стенки в основании резервуара рекомендуется определять по формулам:

Рисунок 28

5.4.7. Расчетная вертикальная нагрузка Qmax, МН на фундамент резервуара, соответствующая расчетному сочетанию нагрузок 1 (см. таблицу 19), составляет:

где Yn- коэффициент надежности по опасности;

Gr- вес листов настила крыши, МН;

Gs- вес стенки, МН;

Gs0- вес оборудования на стенке, МН;

Gr0- вес оборудования на крыше, МН;

Gst- вес теплоизоляции на стенке, МН;

Gr- вес крыши, МН;

Grt- вес теплоизоляции на крыше, МН;

ps— расчетная снеговая нагрузка на поверхности земли, МПа, определяемая по СП 20.13330.2011 «Свод правил «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденному приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 787;

pv- нормативное значение вакуума, МПа;

ce= 0,85 при D≤60 м;

ce= 1,0 при D>100 м;

ce= 0,85 + 0,00375•( D- 60) — в промежуточных случаях;

D- диаметр резервуара, м;

ψ1, ψ2, ψ3- коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок, назначаемые в соответствии с СП 20.13330.2011 «Свод правил «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденным приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 787, (пп.6.2, 6.3) для основной по степени влияния нагрузки ψ=1, для остальных ψ=0,95.

5.4.8. Нагрузки на центральную часть днища определяются исходя из величины внутреннего избыточного давления, максимального проектного уровня налива и плотности продукта (эксплуатация) или воды (гидро- и пневмоиспытания). Эту нагрузку рекомендуется определять по формулам:

а) нагрузка pf, МПа, на основание под центральной частью днища при эксплуатации:

б) нагрузка pfg, МПа, на основание под центральной частью днища при гидро- и пневмоиспытаниях:

где Yn- коэффициент надежности по ответственности;

g- ускорение свободного падения, м/с 2 ;

p- плотность продукта, т/м 3 ;

pg- плотность воды, используемой для гидравлических испытаний, т/м 3 ;

ps- плотность металла, т/м 3 ;

H- высота налива продукта при эксплуатации, м;

Hg- высота налива воды при гидравлических испытаниях, м;

p- нормативное избыточное давление в газовом пространстве, МПа;

tbc— номинальная толщина центральной части днища резервуара, м.

5.4.9. Рекомендации по установке анкеров

5.4.9.1. Анкеровка корпуса резервуара рекомендуется если:

- происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления;

- момент от сил, вызванных ветровым воздействием, превышает момент от вертикальных удерживающих сил, действующих на пустой резервуар.

5.4.9.2. В случаях, указанных в подпункте 5.4.9.1, стенка резервуара прикрепляется к фундаменту анкерными устройствами, шаг установки и размеры которых определяются расчетом.

5.4.9.3. Рекомендуется установка анкеров, если выполняются следующие неравенства, соответствующие условиям подпункта 5.4.9.1:

Левая часть второго неравенства представляет момент от удерживающих сил, а правая — опрокидывающий момент, определяемый по пункту 5.4.5.

5.4.9.4. Подъемная сила Fwvr, MН, от действия ветра на крышу рекомендуется определять по формуле:

где Yn- коэффициент надежности по опасности;

r- радиус резервуара, м;

pw- нормативное значение ветрового давления, МПа, определяется по СП 20.13330.2011 «Свод правил «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденному приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 787, (таблица 11.1).

Для конических крыш с углом наклона ar≥5 и сферических крыш высотой fr≥0,1D, а также для резервуаров с плавающими крышами следует принять Fwvr =0.

5.4.9.5. Расчетную минимальную вертикальную нагрузку на фундамент резервуара Qmin, MН, рекомендуется вычислять для расчетного сочетания нагрузок 3 (см. таблицу 19) составляет:

где Yn- коэффициент надежности по опасности;

r- радиус резервуара, м;

Gs- вес стенки, МН;

Gr- вес стенки, МН;

Gs0- вес оборудования стенки, МН;

Gr0- вес оборудования крыши, МН;

Gst- вес теплоизоляции на стенке, МН;

Grt- вес теплоизоляции на крыше, МН;

p- нормативное избыточное давление в газовом пространстве, МПа.

5.4.9.6. Расчетное усилие Na, MH, в одном анкерном болте рекомендуется определять по формуле:

где Da- диаметр установки анкерных болтов, м;

Источник