Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре

В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Фрагменты фортификационных стен XII века, найденные в этом году на территории Митрополитского сада Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, в ближайшее время будут законсервированы, а со временем над ними, возможно, будет возведен павильон для экспонирования, сообщил кандидат исторических наук Сергей Тараненко.

«Консервация в любом случае, в ближайшие две-три недели мы засыплем песком», — сказал Тараненко журналистам в Киеве.

Находки также будут затянуты специальной пленкой, чтобы туда не проникала влага.

По словам эксперта, объекты, возможно, будут законсервированы на 2-3 года, однако есть желание открыть их для экспонирования, и возвести над ними павильон уже в следующем году. «Хотим сделать павильон, информационный центр, но музейного проекта еще не существует, есть только желание», — отметил Тараненко.

«Остатки монументальной конструкции древнерусского времени разной степени сохранности: фундаменты, фундаменты и цоколь и полуразрушенные фрагменты стены. Найденная памятка являет уникальной, поскольку кроме этих лаврских муров (комплекс оборонных и храмовых сооружений — ИФ), в Украине известны лишь два объекта монументальной фортификации древнерусского времени», — рассказал Тараненко.

Стена имела длину 212 метров. Археологи сделали шесть траншей, в которых видны остатки стены.

В данный момент точно неизвестно, какой высоты была стена, но предположительно она была не больше 4 метров, поскольку даже в те времена строительство такой стены было «дорогое удовольствие». Чтобы точно сказать высоту фортификационного укрепления, необходимо продолжить дополнительные исследования.

Эксперт указал, что в XIII веке стена была разрушена, и исследования подтверждают, что в течение последующих столетий она разбиралась на строительные материалы. «В разных траншеях мы видим разные степени сохранности этих фундаментов», — добавил он.

Источник

Киево-Печерская лавра: оборонительные башни и стены

Общий вид территории Киево-Печерской лавры. Конец ХІХ века

Оборонительные башни и стены Киево-Печерской лавры находятся на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника по адресу улица Лаврская, 9.

Оборонительные стены и башни Верхней Лавры — памятник фортификационной архитектуры конца XVII – начала XVIII веков. Во второй половине XVI века монастырь укреплялся как крепость. При гетмане Иване Самойловиче вокруг него были насыпаны земляные валы. Гетман Иван Мазепа окружил монастырь крепостными стенами с пятью сторожевыми башнями, которые и ныне являют собой в плане неправильный десятиугольник вокруг Верхней лавры. Протяженность стен более километра, высота, в зависимости от рельефа местности, — до семи метров. У основания толщина стен доходит до трех метров, выше они сужаются до одного метра. С внутренней стороны на примере аркад первого яруса хорошо заметно, что крепость двухъярусная, но сейчас бойницы верхнего яруса заложены.

- Как называются сторожевые башни Киево-Печерской лавры?

- Какой музей будет открыт в Онуфриевской башне?

- Где находится необычная звездица, подаренная Иваном Мазепой Успенскому собору?

Анонс полного текста:

Письменные источники говорят о том, что к концу XII века Киево-Печерский монастырь был окружен каменной стеной. В середине ХХ века и повторно в наше время это подтвердили археологи. Замеры показали, что от Троицкой надвратной церкви на север и юг уходили пятиметровой толщины стены высотой в два метра из кирпича-плинфы на растворе. Но во времена нашествия Батыя стены вокруг монастыря были разрушены, и позже его обнесли деревянной оградой. Во второй половине XVII века, учитывая опасность турецких войн и Северной войны со шведами, монастырь начали укреплять как крепость. Вначале насыпали земляные валы, а позже — при гетмане Мазепе — построили крепостные стены со сторожевыми башнями. Они получили следующие названия: башня Кущника, Часовая (Дзигарская), Онуфриевская, Малярная и Юго-Западная (ее разобрали в начале XIX века).

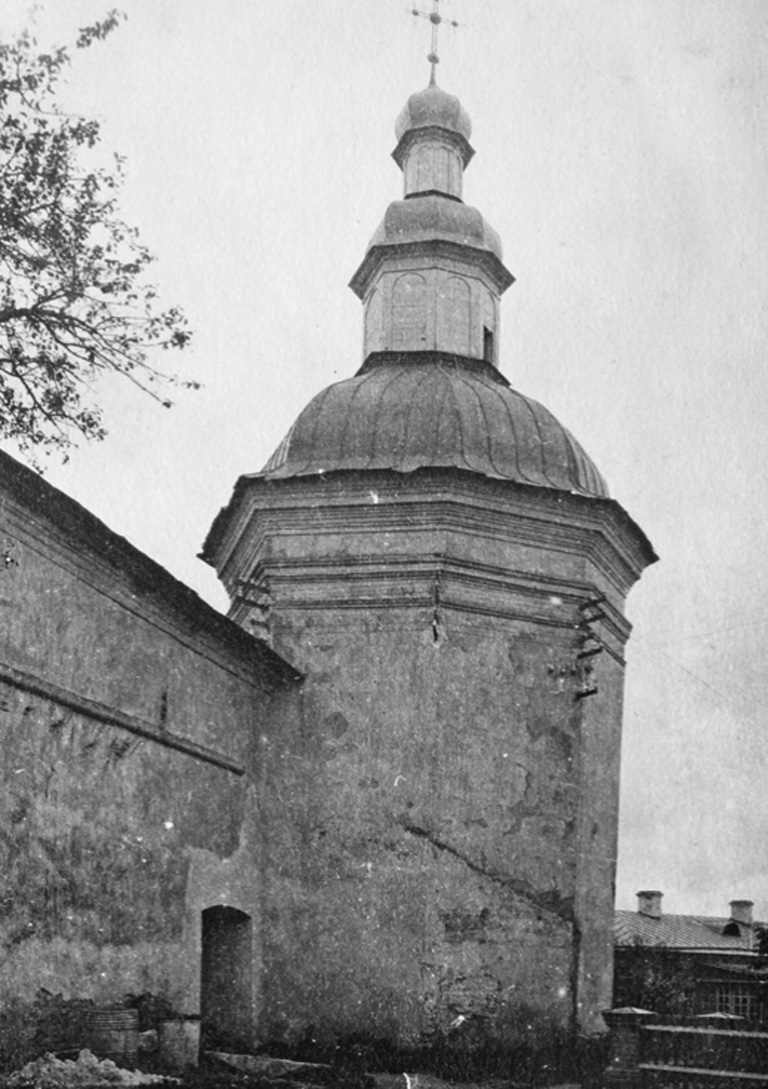

Башня Кущника. 1914 год

Башня Ивана Кущника находится недалеко от главного входа на территорию заповедника — Троицкой надвратной церкви. Башня хорошо видна снаружи, поскольку выступает на современную Лаврскую улицу напротив Цитадельной улицы, семью своими гранями. Только восьмая грань попадает в крепостные стены. На втором ярусе этой башни предполагалась при строительстве часовня во имя св. Ивана Кущника — небесного покровителя гетмана Мазепы. Хотя храм создан не был, название башни закрепилось. Снаружи сооружение выглядит двухъярусным, внутри же оно трехъярусное. Оцинкованная кровля выкрашена в зеленый цвет. Башню венчает декоративная позолоченная маковка с крестом. Внутрь с подворья монастыря ведут тяжелые металлические двери. Когда-то в башне были проделаны амбразуры для пушек и ружей. В случае военных действий из бойниц всех башен Лавры можно было вести фланкирующий (то есть вдоль стен) огонь.

Часовая башня. 1970-е годы

Часовая башня также построена на средства гетмана Ивана Мазепы. Часы с боем (дзигар) здесь действительно были еще в начале ХІХ века. В башне нет окон, что отвечает ее оборонительному назначению. На второй ярус можно было попасть с крепостных стен и боевых галерей. Свое военное значение башня со временем утратила и использовалась для хозяйственных целей. В 1920–1930-е годы из-за подвижек грунта постройка дала трещины. Тогда стены укрепили металлическими обручами, а в дальнейшем башню капитально отремонтировали. После недавней реставрации здесь открыли пилотную выставку, которая, вероятно, станет частью музея гетмана Ивана Мазепы. Одним из экспонатов выставки в Часовой башне стал уникальный предмет церковной утвари, подарок Мазепы Успенскому собору — звездица из позолоченного серебра с именем и фамилией дарителя. В отличие от традиционной звездицы, эта имеет не две, а три дужки, что напоминают о гербе гетмана, на котором изображена шестиугольная звезда. Сейчас посетителям заповедника разрешается проходить в отреставрированную Часовую башню. Раньше это не дозволялось, причем не только из-за состояния башни, но и потому, что она находится в Митрополичьем саду.

Онуфриевская башня. 1870-е годы

Онуфриевская юго-восточная башня — самая большая в системе крепостных стен Верхней лавры. Ее еще называют Палатной, или Мазепинской. Башня была построена на деньги Ивана Мазепы в 1689 году. Есть сведения, что гетман хотел быть в ней упокоенным как в родовой усыпальнице. Название связано с тем, что в башне находился престол в память Онуфрия Великого. Первый этаж сложен из кирпича на растворе, без окон. Над единственным входом, что характерно для крепостной башни, в большой нише над массивными металлическими дверями, вероятно, когда-то размещалась надвратная икона. Стены второго яруса украшены только карнизами и также не имеют окон. На верхнем ярусе граненая башня скромно украшена высокими узкими окнами с карнизами. Онуфриевскую башню когда-то венчал церковный купол, но в ХІХ веке он был снят. В плане сооружение представляет собой крест, что напоминает старинные украинские деревянные крещатые церкви. По ветвям креста башня покрыта двускатными крышами, украшена барочными фронтонами, сверху увенчана флюгером. В настоящее время проведены ремонтные работы по укреплению фундамента и сводов. После внутренней отделки в башне должен разместиться музей гетмана Ивана Мазепы, рассказывающий о личности гетмана и его эпохе. Здесь будут представлены предметы быта, оружие, церковная утварь, портретная галерея, иконы из собраний заповедника и частных коллекций.

Малярная башня. 1900-е годы

Северная Малярная башня находится недалеко от Всехсвятской церкви над Экономическими воротами. На втором ярусе башни размещалась художественная (малярная) мастерская, отсюда и возникло название. По сравнению с остальными эта башня довольно приземистая. Бойницы первого яруса находятся достаточно низко, а второго — почти под крышей. На башне есть фигурный шпиль и флюгер.

Башни Киево-Печерской лавры за свою историю так и не принимали участия в военных действиях, однако были грозными укреплениями в тылу, сдерживавшими планы врага. В войнах башням пришлось поучаствовать косвенно. Одна из них была повреждена во время артобстрелов в 1918 году, а в дни обороны Киева в годы Второй мировой войны неподалеку от крепостных стен над Днепром стояли советские противозенитные орудия. В настоящее время монастырские стены и башни Лавры — значительный памятник фортификации и истории более чем 300-летней давности продолжают исследовать и реставрировать.

Источник

Киево-Печерская Лавра – целый город православия. Часть 1

По материалам Игоря Бизюка

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра это не просто очень большой монастырь – это целый город Православия (по своей площади, ненамного уступает городу-государству Ватикану (0,44 км²) – 0,28 км²). Чтобы её обойти, уйдёт не один час, чтобы ознакомиться с ней – потребуется потратить не один день, а чтобы понять её – прожить в ней (или с ней в душе) – не один месяц, а то и год… Если по своему статусному положению первой Лаврой Русского Православия считается Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад, Московской области), то по своему размаху, исторической значимости в Православии и роли в становлении монашества – несомненно, первейшей является Киево-Печерская Лавра… Недаром её еще иногда сравнивают с колыбелью русского монашества…

Об истории обители уже много написано и сказано, поэтому нет необходимости о ней говорить – при желании об этом можно прочитать на официальном сайте Лавры или найти в Интернете. Мне бы хотелось просто поделиться своими впечатлениями от увиденного, чтобы кто здесь не был (или был давно) – могли ощутить грандиозность этого монастыря, его красоту и, по возможности, уловить его дух…

Поэтому лишь только вкратце обращу ваше внимание на некоторые (наиболее значимые)штрихи из его Истории:

● монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием (на месте нынешних Дальних пещер) и является одним из первых по времени основания монастырей на Руси;

● во время игуменства Феодосия (1057-1074) в обители был введен общежительный студийский устав, который в дальнейшем заимствовали другие русские монастыри;

● с 1592 по 1688 монастырь был ставропигией Константинопольского Патриарха; с 1688 года – он получил статус лавры и стал «ставропигионом царским и патриаршим Московским», а в 1786 году лавра была подчинена киевскому митрополиту, который стал её священноархимандритом;

● обитель всегда выделялась своим размахом:

– в конце XVI века в её владения входили два (. ) города (Радомысл и Васильков), до 50сёл и около 15 сёл и деревень в разных местах западной Руси, с рыбными ловлями, перевозами, мельницами, медовыми и грошевыми данями и бобровыми гонами;

– в начале XX века в Лавре насчитывалось около 500 монахов и 600 послушников, а её состав входило 4 монастыря (Главный при Великой церкви; Никольский или Троицкий больничный; Ближние пещеры; Дальние пещеры) и 3 пустыни (Голосеевская; Китаевская; Преображенская);

● в 1918 году монастырь был реорганизован в артель, а начале 1930-х годов – окончательно ликвидирован Советской властью и превращен во Всеукраинский музейный городок, на монастырских фондах которого:

– была размещена Государственная историческая библиотека Украины (находится там до настоящего времени);

– образован музейный комплекс в составе – Музей книги, Музей исторических драгоценностей и др.

● в ноябре 1941 года немецкими оккупационными войсками был взорван главный храм Лавры – Успенский собор (при этом всю вину за данное злодеяние они пытались взвалить на партизан), восстановленный на месте руин только в 2000 году;

● в 1942 году в стенах обители была возобновлена монастырская жизнь. Но в 1961 году монастырь повторно закрыли и только лишь июне 1988 года (в дни празднования 1000-летия крещения Руси) Дальние пещеры были переданы монашеской общине.

В Лавре кроме того размещаются Киевские Духовные семинария и академия, а такжеиздательский отдел УПЦ (МП), издательство с фотостудией самой Лавры и канцелярия Митрополита Киевского и всея Украины.

● с 1990 года Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (объект № 527).

Ну а теперь о главном – увиденном и прочувствованном лично…

До нашего времени сохранилась изначальная планировка лаврской застройки, прекрасно гармонирующей с рельефным ландшафтом правого берега Днепра.

Монастырь расположен на высоких холмах, между которыми пролег глубокий овраг, разделяющий его на так называемую Верхнюю Лавру (куда ещё XI веке перебралась основная часть братии) и Нижнюю (где находятся Ближние и Дальние пещеры и странноприимный двор). Каждый их комплексов древней обители составляют несколько храмов, административных, жилых и хозяйственных построек.

Как и большинство древних монастырей, Лавра со времени своего существования была обнесена оградой: вначале деревянной, а в конце XI – начале XII веков – каменной стеной. Однако впоследствии она неоднократно перестраивалась и расширялась, превратившись со временем (с конца XVII века) в высокую каменную крепостную стену с угловыми башнями.

Бродя по улочкам Лавры (каждая из которых имеет своё собственное название), не знаю как другие, но я невольно ощущал на них печать прошлых лет. Правда, при этом я не ходил в толпе с экскурсоводом… Предварительно и самостоятельно освежив в памяти историю Лавры, я попытался побродить по ней в одиночестве и тишине, посмотреть на неё не только со стороны внешних фасадов, но и внутренних дворов, куда посетители особо-то и не ходят. И что удивительно, чем больше я находился в обители, тем меньше спешил уходить из неё, периодически возвращаясь в те монастырские месте, в которых уже побывал…

В рамках своего рассказа я умолчу о Ближних и Дальних пещерах – эта тема достойна отдельного повествования, ведь недаром раньше они считались самостоятельными монастырями в составе Лавры. Поэтому ограничусь лишь только их краткой характеристикой:

● Ближние (Антониевы) пещеры. Глубина их залегания – от 10 до 15 метров, при протяженности лабиринта – 383 метра. В ней расположены (в его юго-восточной половине)три подземных церкви (Введения Пресвятой Богородицы; преп. Антония Печерского; преп. Варлаама, игумена Печерского), а также мощи 73 печерских старцев;

● Дальние (Феодосиевы) пещеры (вход из Аннозачатиевской церкви). Глубина их залегания — 15-20 метров, при общей протяженности — 293 метра (без Варяжских пещер). В ней имеется также три подземных храма (церковь Рождества Христова; церковь Благовещения Пресвятой Богородицы; церковь преп. Феодосия, игумена Печерского), а также мощи 49 святых (в большинстве своем, иконов).

А прогулку по Лавре предлагаю совершить по поверхности монастыря и его ближайшей окрестности.

I. Верхняя Лавра

На территории Верхнего монастыря с 1920-х годов и до сего дня расположен Государственный историко-культурный заповедник. В эту часть Лавры ведут четверо ворот:

● Западные (Святые врата с Троицкой надвратной церковью) являются главным входом в Лавру. Они находятся в углублении, образованном в западной стене ограды, а сами стены уступа покрыты (в начале ХХ века) росписями с изображениями преподобных отцов Печерских Ближних и Дальних пещер.

Над Святыми вратами находится церковь во имя Святой Живоначальной Троицы(Троицкая надвратная церковь), самая древняя из сохранившихся здесь храмов – сооружена, как утверждают некоторые ученые, в 1108 году на средства черниговского князя Святослава Давидовича (после пострига принявшего имя Никола Святоша), правнука Ярослава Мудрого. Отходящие от него крепостные стены, были заложены еще в XII веке.

Сооружение до настоящего времени сохранило свою первоначальную планово-пространственную конструкцию, хотя на протяжении всех последующих столетий постепенно изменяло свой внешний облик. Выгодно смотрятся внешние фасады храма, украшенные лепным растительным орнаментом в барочном стиле;

● Северные (Экономические) ворота расположены справа от колокольни, у входа в Верхнюю Лавру. Её венчает надвратная церковь Всех Святых, возведенная в 1696-1698 годы по приказу гетмана Мазепы.

Храм представляет собой пятикупольную крестовую конструкцию, фасады которого богато украшены архитектурными элементами в стиле барокко, а его внутренний интерьер и росписи были выполнены учениками лаврской живописной школы в византийском стиле.

Во время Великой Отечественной войны церковь была повреждена, но в 1957-1974 годах её отреставрировали. В самом арочном проезде ворот нынче расположен сувенирный магазин «Кладовая» и одна из касс лаврского заповедника;

● Южные (или Пещерные) ворота были построены в 1795 году по проекту главного инженера Печерской крепости Ш.Шардона и расположены на спуске к Ближним пещерам(от главного лаврского двора между зданиями бывшей типографии и иконописной школы, рядом с центральной иконной лавкой). Они выделяются изображениями ангелов (на воротах между колоннами), держащих икону Успения Божией Матери Киево-Печерскую, за что получили ещё дополнительное название – Ангельских ворот;

● Восточные ворота.

На территории Верхней Лавры размещены наиболее значимые культовые и архитектурные сооружения обители:

● главный храм Киево-Печерской Лавры – Успенский собор (Великая Печерская Церковь), расположенный напротив Святых врат, посреди центральной (Соборной) площади Верхней Лавры, ставший первым каменным сооружением на территории Лавры (высотой 54,59 метра).

С его созданием была открыта новая страница истории древнерусского зодчества и иконописи. Оригинально планово-пространственное и архитектурное разрешение Успенского собора сделало его образцом, по которому в последующем стали строить храмы и в других городах России. По свидетельству преподобного Нестора Летописца, церковь Успения в Печерском монастыре была заложена по благословению преподобного Антония святым игуменом Феодосием и епископом Михаилом в 1072 году. Время разрушало этот храм, преображало и воссоздавало вновь, как незыблемую святыню Православия. Все главные святыни Лавры всегда хранились в Великой Церкви.

Собор, кроме того, являлся настоящим пантеоном, где было похоронено более 300 известных лиц, среди которых митрополит Киевский, Галицкий и всей России П.Могила и генерал-фельдмаршал П.Румянцев-Задунайский. Здесь также находятся родовые погребения Долгоруковых, киевских князей династии Олельковичей, многих церковных, государственных деятелей, других известных людей.

В настоящее время, после восстановления собора (в 2000 году), ему были возращены формы и декор XVIII века (высота храма достигает 51,7 м; высота центрального креста –4,2 м; на позолоту куполов, крестов и рипид израсходовано более 8,5 кг сусального золота).

В память о разрушении собора, рядом с ним (на Соборной площади) под специальной сенью лежит фрагмент взорванной церкви, как назидание потомкам…

Кроме главного Успенского престола, в Великой церкви имеется еще пять приделов: тривнизу – св. ап. Иоанна Богослова (справа, единственный сохранившийся после взрыва 1941 г.), св. первомученика архидиакона Стефана (слева) и св. Иоанна Предтечи (в северо-западном углу) и два на хорах – св. ап. Андрея Первозванного (справа) и Преображения Господня (слева).

Особый интерес представляет предел Иоанна Предтечи, который после восстановления Успенского собора приобрел вид отдельного храма внутри (!) Великой церкви (в Стефановском пределе) и в котором нынче собраны все найденные во время реконструкции собора останки, прежде погребенных там усопших.

Да и внутреннее убранство всех пределов Великой церкви великолепно! Мне лично особо понравился Стефановский предел: своей камерностью и, если уместно здесь это слово, уютом.

Иконы, при поставленных там посетителями-прихожанами горящих свечах, на мой взгляд, обладают невиданной энергетикой, придавая святым образам некую одушевленность…

● храм в честь Преподобных Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой(Трапезная церковь), построенный в 1893-1895 годы (южнее Успенского собора, на Соборной площади) по проекту архитектора Владимира Николаева в «неорусский» и «неовизантийский» стиле. Гармоничное сочетание данных стилей сделали лаврский Трапезный комплекс одним из лучших образцов церковного искусства конца XIX века.

Несмотря на то, что во время взрыва Успенского собора в 1941 году Трапезная палата и церковь были повреждены, их реставрация производилась без существенных изменений первоначального вида.

Церковь квадратная в основании,

с полукруглой апсидой, перекрыта двадцатиметровым полусферическим куполом.

Нижний ярус иконостаса из белого мрамора, верхний — металлический позолоченный.

Из мрамора различных цветов выполнены: клиросы, солея, панель на стенах.

Если внешняя красота храма привлекает сюда многих посетителей заповедника, то намоленность его стен и сохранившаяся здесь атмосфера располагает их к общению с Богом…

К церкви примыкает двухэтажное с подвалом здание трапезной палаты с большим залом на первом этаже, разделенным столбами на три нефа и коридорной планировкой второго этажа с двусторонним размещением помещений.

Внутренний интерьер церкви оформлен большими панно со сценами из жизни Иисуса Христа. В межоконных простенках Трапезной палаты искусно выписаны аскетичные образы печерских монахов-пустынников.

Из множества погребений, находившихся вокруг церкви, до нашего времени сохранились три чугунные плиты у северной стены, одна из которых – восстановленная могила П.А. Столыпина, погребенного здесь в 1911 году.

● Митрополичьи покои, которые примыкают с восточной стороны к Трапезной палате и находятся в южной части Соборной площади.

Вначале это было двухэтажное деревянное здание с домовой церковью. Однако после пожара 1718 года на месте сгоревшего дома в 1727 году были построены одноэтажные каменные кельи, а в 1731 году – надстроен второй этаж. В середине XVIII века архитектор И.Шедель к существующему корпусу пристроил такой же корпус, в начале XIX – оба корпуса были покрыты общей крышей, а затем к южному фасаду – пристроены балконы и помещения под библиотеку.

В 1776 году в восточной пристройке была устроена церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а 1904-1905 годах (на средства митрополита Флавиана (Городецкого)) – одноименная домовая церковь (сохранившаяся до нашего времени), главный северный фасад которой пышно декорирован в стиле рококо.

В церкви имеется четыре престола: главный – в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, второй – во имя святителя Михаила, а два других – в честь святителей Флавиана, патриарха Цареградского, и Митрофана Воронежского – находились на хорах.

До подписания в 1786 году Екатериной ІІ указа «О штатах Киевской, Черниговской. епархий» в этом помещении жили лаврские архимандриты, но после его подписания – Лавра была подчинена киевскому митрополиту (к титулу которого с того времени прибавлялось также звание священноархимандрита Печерской лавры), покои были переименованы в митрополичьи, а митрополитам Киевским предоставлялось право избирать местожительством либо Лавру, либо Киево-Софийский собор. В этих покоях в дальнейшем происходили приемы императоров и членов императорских семей, высших иерархов Церкви.

Здание Митрополичьих покоев очень пострадало во время взрыва Успенского собора – сохранилась только кирпичная оболочка и внутренние перекрытия, но в 1960-х годах сооружение было реставрировано, восстановлены утраченные конструкции и декор XVIII века и нынче здесь разместился Музей украинского народного декоративного искусства;

● бывший дом настоятеля Лавры (так называемый, Дом наместника), который находится западнее митрополичьих покоев и выходит своим восточным фасадом на Соборную площадь. Одноэтажное здание с высоким, в форме треугольника, фронтоном было построен он в 1740-х годах, а в 1880-е годы – на нём надстроен второй этаж. Первоначально здесь находилась ключарня, в 20-е годы XIX века – кельи ключника, а с 1824 года – здание было переоборудовано под покои наместника. Сейчас в здании расположен выставочный зал и кафе;

К Дому наместника прилегает двухэтажное здание, специально возведённое в 1908 году архитектором Е.Ермаковым для библиотеки киевского митрополита и настоятеля ЛаврыФлавиана. Библиотека насчитывала более 15 тысяч книг и рукописей, среди которых было много редких и ценных изданий. Сейчас здесь развернута постоянно действующая выставка микроминиатюр заслуженного мастера народного творчества М. Сядристого.

За Домом наместника и библиотекой разбит небольшой тенистый сад,

где находится могила князя К.Испиланти, с выразительным надгробием;

● Великая (Большая) лаврская колокольня, сооруженная в 1731-1745 годы по проекту известного архитектора Г.И.Шеделя, расположена рядом с домом настоятеля Лавры.

Здание представляет собой восьмигранную (в плане), четырехъярусную башню с позолоченным куполом. Высота колокольни вместе с крестом составляет 96,52 м, толщина стен нижнего яруса – 8 м, а фундамент самого сооружения залегает на 7 метров вглубь. Пик большой лаврской колокольни наклонен в северо-восточном направлении (на 62 см),вероятно, из-за опасности оползней, однако наклон больше не увеличивался.

Верхние три яруса снаружи украшены колоннами различных ордеров. На капителях колонн четвертого яруса красуются двуглавые позолоченные орлы. На третьем и четвертом ярусах – установлены колокола общим весом 5 тысяч пудов.

Кроме того в 2005 году донецкими сталеварами ( ЗАО «Донецксталь-МЗ») был изготовлен для колокольни Лаврский Соборный Архирейский «Колокол Всех Святых» для последующей его установки под сводами 3 яруса (возле окна, выходящего на историческую часть Киева). В настоящее время проводятся необходимые исследования звонницы и фундамента, а сам колокол установлен на временную конструкцию подле колокольни, с тем, чтобы, как говорят специалисты, его «голос набрал силу»…

Колокола и часы с боем расположены в верхних двух ярусах колокольни. Мелодичный перезвон башенных часов с курантами каждые четверть часа напоминает нам о скоротечности земной жизни, о краткости времени, отведенного нам для покаяния и добрых дел. И что интересно – гарантийный срок установленным в 1903 году курантам, исчислялся 15 лет, но они до сих не нуждаются в ремонте… Вот как делали технику!

В годы войны колокольня получила значительные повреждения, поэтому в течение 1956-1961 годов на ней велись большие реставрационные работы (при этом только на позолоту купола было использовано почти 3,5 кг сусального золота).

Поднявшись на колокольню по 374 ступенькам, можно с высоты птичьего полета насладиться замечательной панорамой древнего и вечно молодого Киева. Однако, к сожалению, во время моего последнего посещения на колокольне велись плановые реставрационные работы, поэтому вход туда был закрыт.

Между Успенским собором и Великой колокольней разбит небольшой дворик, усаженный тенистыми деревьями, где в летнее время всегда можно встретить отдыхающих богомольцев. В центре дворика расположен киворий (с питьевым фонтанчиком), из которого странники и посетители Верхней Лавры могут утолить свою жажду и освежиться от палящего солнца.

● одноэтажные кельи соборных старцев (соборные старцы – старшая братия монастыря, составлявшая Духовный Собор Лавры, который возглавлял настоятель), расположенные вдоль аллеи от Святых врат до Успенского собора (слева – 140-метровый корпус, справа – 64-метровый корпус), были возведены в начале XVIII века на месте прежних, деревянных келий (сгоревших во время пожара 1718 года) и представляю собой характерные образцы тогдашней российской гражданской архитектуры. В направлении к собору здания келий, удаляясь друг от друга, образуют центральную (Соборную) площадь монастыря.

В годы Великой Отечественной войны кельи были разрушены, но в 1948-1963 годы их восстановили в существовавшем ранее виде. В настоящее время в них располагаются магазины и выставочные залы заповедника.

● типография Киево-Печерской Лавры, учрежденная архимандритом Елисеем (Плетенецким) в 1615 году, расположена с восточной стороны от Успенского собора. Вначале сооружение было деревянным, но 1701 году на его месте возведено каменное одноэтажное, над которым в 1721-1722 годы надстроен второй деревянный этаж(перестроенный в 1860-е годы, после пожара, каменным). Сооружение оформлено в стиле барокко. Поскольку типографский корпус стоит на взгорье, и часто подвергался повреждениям из-за сдвигов почвы, поэтому в середине XVIII века с южной стороны для упрочения стен к нему пристроены оригинальные опоры-аркбутаны.

Типография была всегда оборудована по последнему слову техники, а лаврские книги выделялись высокохудожественным оформлением, красивым шрифтом, оригинальными гравюрами. Всего за более чем 300-летнюо историю своего существования мир увидел около 100 тысяч экземпляров разнообразных изданий, созданных здесь.

В годы войны здание было значительно разрушено, а восстановили его только в середине 1950-х годов. Ныне в доме бывшей типографии разместился Государственный музей книги и книгопечатания Украины;

● к зданию типографии прилегает двухэтажный Ковнировский корпус (назван в честь выдающегося лаврского строителя Степана Ковнира) – памятник XVII-XVIII веков. Его северная часть предназначалась для книжного магазина, а в южной – содержались хлебопекарня и проскурня Лавры. Он выделяется изысканными фигурными фронтонами.

В годы войны здание было повреждено и восстановлено только в 1963 году. Сейчас в нём располагается Музей исторических драгоценностей Украины.

● бывший Никольский больничный монастырь с церковью во имя святителя Николая(Николаевская церковь) (расположенной к северо-западу от Успенского собора, рядом с Троицким храмом), основанной преподобным Николой Святошей в XII веке, где он провел остаток своих дней, ухаживая за престарелыми и больными монахами. Фактически это была одна из первых на Руси больниц.

Первоначальная деревянная церковь была перестроенная в начале XVII века в каменный храм (высотой 16,5 м) в стиле украинского («мазепепинского») барокко и представляет собой трехкамерное строение, состоящее из церкви, притвора и трапезной. Алтарную часть храма венчает окрашенный в синий цвет купол с позолоченными звездами.

С западной стороны к храму была пристроена больничная палата (монастырские больничные покои). Хотя храм и сильно пострадал в годы войны, в ходе восстановительных работ в Лавре он был восстановлен в прежнем виде.

● двухэтажный аптечный корпус с колокольней, построенный в 1902-1903 годы по проекту архитектора Евгения Ермакова на месте старых строений (напротив Николаевской церкви). Эта аптека была крупнейшей в Киеве и пользовалась в городе большой популярностью.

В настоящее время в этом здании расположена Государственная историческая библиотека. В церкви и других корпусах больничного монастыря расположены служебные помещения заповедника.

От Больничного монастыря между двумя корпусами бывших келий и мастерских пролегла улица Клирошан, соединенная с Экономической улицей, выходящей к Экономическим воротам с Всехсвятской надвратной церковью. Здесь в настоящее время располагаются монастырская трапезная (возможно, та, о которой не очень лестно как-то отзывался в блоге Юрий Викторович, после посещения им Лавры) и мастерские церковного рукоделия.

Интересные ракурсы на Верхнюю Лавру раскрываются и из внутренних дворов келий и мастерских…

● севернее Успенского собора располагается Экономическая улица, которая ведёт к Экономическим воротам. На этой улице стоит двухэтажный Экономический корпус. Первое его здание построено в конце XVII – в начале XVIII веков, второе – в XIX веке. Своё название ворота и корпус получили в связи с их хозяйственным назначением: в корпусе жилы экономы Лавры и начальник типографии, а также в нём находился Духовный собор — орган административного управления монастырём. В годы войны от него остались только стены. Восстановлен корпус был только в 1960-е годы.

А между Экономическим и Ковнировским корпусами разбит красивый ландшафтный сад…;

● бывшая иконописная мастерская Лавры, за которой расположена смотровая площадка,

с которой открывается обзор на киевское левобережье.

Ограждают территорию Верхней Лавры крепостные стены с башнями (по периметру):

● Малярная (на заднем плане, со шпилем сверху);

● Ивана Кушника;

● Часовая;

● Онуфриевская (на снимке справа).

II. Нижняя Лавра

Современный монастырь Киево-Печерская Лавра расположен на территории Нижней Лавры, которая включает в себя Ближние и Дальние пещеры, а также корпуса бывшей лаврской странноприимницы.

К пещерам от главного лаврского двора между зданиями бывшей типографии и иконописной школы ведет спуск, завершающийся так называемыми Южными (Пещерными) воротами

или подойти к ним можно с Лаврской улицы, через Западные экономические ворота(главные ворота Нижней Лавры).

Возле паломнического отдела (что находится у Южных ворот), перед спуском, стоитпоклонный Крест (в память 2000-летия Рождества Христова), за которым открывается широкий обзор территории Ближних и Дальних пещер, в том числе на сад и колокольню Ближних пещер.

А на самой территории Ближних пещер имеется немало видных сооружений церковной архитектуры:

● каменная ротонда-ризница, построенная в начале XIX века архитектором А.Г.Яновским на месте старой деревянной. Она расположена справа перед входом на подворье Ближних пещер. Ротонда, являясь образцом классической архитектуры малых форм ХIХ века, представляет собой небольшой восьмигранный павильон (в ампирных формах), перекрытый полусферическим куполом со шпилем. Она всегда выполняла свое функциональное назначение – здесь находилась ризница церквей Ближних пещер.

● Колокольня на Ближних пещерах, построенная в 1759-1763 годах Степаном Ковниром. Двухъярусная колокольня имеет высоту 27 метров и по своей архитектуре напоминает надвратную, так как сквозь ее первый ярус проходит стометровая крытая галерея, соединяющая Верхнюю Лавру с территорией Ближних пещер. В нижней части галерея проходит через притвор церкви во имя Всех преподобных Печерских.

Почти у подножия горы находится площадь, окруженная строениями Ближних пещер. На данной площади (со стороны холма) под одной кровлей, примыкая друг к другу, стоят:

● Крестовоздвиженская церковь – небольшой, но стройный и аккуратный каменный храм с тремя позолоченными куполами на восьмигранных башнях, возведенный в 1700 году на средства полтавского полковника П.Герцика. Церковь не перестаивалась и до наших дней сохранилась в своем первоначальном виде. Из храма прорублены три входа в Ближние пещеры: из притвора, трапезной и ризницы.

В 1749 году с восточной стороны (у алтарной аспиды) к храму была пристроена галерея, из которой сделан еще один вход в пещеры.

Кроме того, данная церковь с момента ее основания служила местом погребения духовных(в основном) и вельможных лиц, в том числе с внешней стороны храма (у алтарной его части) есть несколько захоронений:

– усыпальница полковника Павла Герцика (под правой стеной), основателя Крествоздвиженского храма;

– могила князя С. Д. Кудашева (1795-1862; камергера, деда Н. А. Бердяева);

– часовня-усыпальница семьи Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора А.П. Безака.

Часовня построена в стиле эклектики архитектором М.С.Иконниковым (иеромонахом Евкарпием) в 1869-1870 годы. Она имеет компактную объемную композицию, рассмотреть которую можно с трех сторон, и представляет собой квадратное (4х4 м) в плане сооружение, высотой 9 метров с большим куполом над основным объемом и четырьмя маленькими главками;

● церковь Всех преподобных Печерских, построенная в 1839 году первоначально в качестве братских келий, но в 1872 году на втором этаже здания была устроена и освящена церковь в честь Всех Преподобных Печерских. Каменная, просторная и теплая церковь еще в XIX веке стала любимой среди братии и прихожан, почему за ней и закрепилось название «Теплого» храма.

С восточной стороны от Крествоздвиженской церкви расположен дом блюстителя Ближних пещер, построенный в классическом стиле (в 1793 году) по проекту архитектора А.Г.Яновского. Расположен он на косогоре и представляет собой деревянный, одноэтажный, Г-образный (в плане) дом. Поскольку построен он был на границе крутого рельефа местности, то со стороны склона в нём сделан кирпичный цокольный этаж, декорированный под руст. С 1854 по 1922 год в его помещении была устроена и функционировала церковь Сретения Господнего.

Теперь дом блюстителя Ближних пещер – это единственное деревянное сооружение на территории монастыря, которое сохранилось до нашего времени, и в нём находитсярезиденция наместника Киево-Печерской Лавры.

Двор Ближних пещер поддерживается опорной стеной, названной «Дебоскетовой» (по имени военного инженера Даниила Дебоскета, укрепившего в 1784-1785 годы косогор террасами),

от которой спускается лестница, и далее мощеная дорожка через чудесный розарий ведет кколодцам

преподобных Антония

и Феодосия.

В 2002 году над этими колодцами были возведены одноименные часовни.

У выхода из Лавры к Днепру стоит храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник», окруженный со всех сторон крепостной стеной. В 1914-1915 годы на этом месте была построена часовня над артезианским колодцем, устройство которого предполагалось в целях улучшения дренажа пещерных холмов. Однако революционные события не дали возможности довести этот проект до конца. И только в 2001 году, на этом месте из остатков часовни монастырем была построена освященная церковь «Живоносный источник» – храм, в котором совершаются требы для мирян: крещение, венчание и др., а также служатся ежедневные молебны.

От Ближних пещер к Дальним во второй половине XVII века была проложена крытая галерея, подобная той, которая от Верхней Лавры спускается к Ближними пещерам.

Повторяя линии печерских холмов, галереи подчеркивают и дополняют красоту лаврского пейзажа.

В любую погоду под сводами галерей можно безопасно преодолеть крутизну лаврских склонов, любуясь природой и архитектурой святой обители.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник