Московский кирпич XV века

Каким же был первый московский кирпич? Несмотря на отсутствие ранних кирпичных построек, имеющиеся находки все же позволяют говорить о московском кирпиче того времени. Но прежде напомним, что привычный современный кирпич имеет, как правило, размеры 25 х 12 х 6,5 см.

Об облике раннего московского кирпича может свидетельствовать пол, раскрытый в 1967-1968 годах на большой глубине в Успенском соборе Московского Кремля: он выстлан кирпичом размером 30,2-32,5 х 15,1-16,4 х 3,5-4,3 см. В.П. Выголов назвал этот кирпич плинфообразным, хотя с домонгольской плинфой его связывает лишь незначительная толщина. На территории Кремля в слоях второй половины XV века были найдены и иные кирпичи, несколько отличающиеся пропорциями от первого 27(28) x 16(17) x 5(6) см.

Соотношение ширины и длины этого типа кирпичей ближе к домонгольской плинфе, но вот толщина по сравнению с плинфой значительно больше. Такие кирпичи в виде отдельных находок и в составе кладок были найдены: в 1960-х годах — в выстилке пола, перекрывавшей остатки разобранной стены «первоначального» Успенского собора (1472-1474 гг.) и примыкавшей к северной стене ныне существующего здания, и в 1997 году — в кладке сохранившейся в земле стены середины XV века в нынешнем Большом Кремлевском дворце.

Аналогичные кирпичи обнаружены в кладке в подклете сеней Грановитой палаты, где они соседствовали с другими, более поздними. Видимо, в ход пошли кирпичи из старых запасов, использованные в 1487 году, когда началось строительство (что было не редкостью). Это подтвердила совсем недавняя находка: в 2004 году в кладке Патриарших палат XVII века были найдены плинфообразные кирпичи (27x17x5 см) из разобранных стен построек Митрополичьего двора, взятые и использованные повторно.

Кирпич ранних московских построек можно представить и по кладке сохранившихся кирпичных сооружений Центральной России, относящихся к последней четверти XV века, — Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры (147б год), собора Спасо-Каменного монастыря на Кубенском озере (1481 год), Спасо-Преображенской церкви в Угличе (1480-е годы). В этих памятниках использовался кирпич схожих размеров: в Духовской церкви — 30 x 20 x 6 см, в Спасо-Каменном монастыре — 2б(28) х 15,5(17) x 5,5 см, в Спасо-Преображенской церкви — 29 х 19,5 х 6 см. Как видим, они близки ранним московским кирпичам.

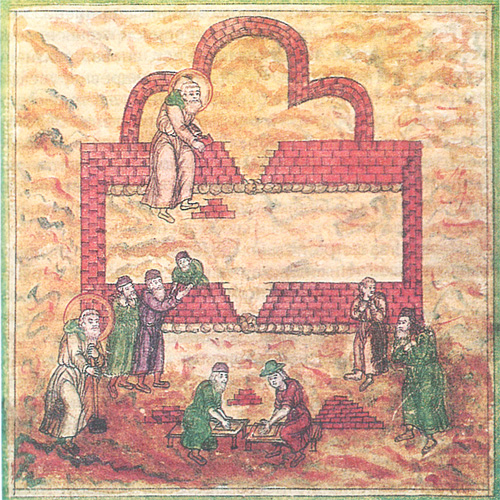

Миниатюра «Возведение каменной постройки»

из рукописи XV века «Житие Александра Свирского»

с изображением строительства кирпичной постройки

Новый материал — кирпич — все настойчивее вытеснял из архитектурной практики столицы белый камень, но мастерство возведения кирпичной кладки крупных сооружений приходило не сразу. Это показала строительная катастрофа 1474 года: рухнул возводившийся в Кремле Успенский собор. Возможно, виной тому было землетрясение, о котором пишут летописи. Но приехавший в Москву для строительства нового собора итальянский зодчий Аристотель Фиораванти (Fiorovanti) считал, что ошибка московских мастеров была в жидком растворе: «известь жидко растворяху, ино не клеевито».

В это время в русскую столицу приезжает немало иноземных мастеров. Среди них были известные «своим мастерством и работишкой» зодчие-итальянцы: Марко Фрязин, Пьетро Антонио Соляри, Иван Фрязин, — у которых начали учиться русские мастера. Итальянцы, и в первую очередь Аристотель Фиораванти, знакомят москвичей с европейскими строительными приемами. Тексты летописей содержат сведения о новых технологиях, внедренных Фиораванти: «Они известь. как тесто густое растворяша, а мазаша лопатками железными, а камень ровный внутри класти повеле».

Миниатюра летописного свода XVI века

«Городское строительство в Москве в конце XVI века»

с изображением Аристотеля Фиораванти (в правом нижнем углу)

Итальянцы же научили применять в строительстве железные скрепы: «. и межу столбов, идеже брусие дубовое в наших церквах, то все железо сковав положи». Они продемонстрировали непривычное москвичам искусство сноса старых зданий: «. ту же церковь розби сицевым образом: три древа постави и концы их верхние совокупи воедино, и брус дубовый обесив на ужищи, посреди их поперег, и конец его обручем железным снова и раскачиваючи разби. А иные стены с исподи подобра и поление поставлял и всю на поление поставии и зазже поления, и стены падошася. И чудно видети, еже три года делали во едину неделю и меншу розвали, еже не поспеваху износити каменная». Немало было и других новшеств.

Итальянские инженеры той эпохи в строительстве умели буквально все. Фиораванти ввел в практику новый, более качественный кирпич. При его участии за Спасо-Андрониковым монастырем, где в районе нынешнего Калитниковского кладбища находились залежи глины, построили кирпичный завод. Уже в 1474 году начали делать кирпич: «И кирпичную печь доспе за Ондроньевым монастырем в Калитникове, в чем ожигати, и как делати, нашего Рускаго уже да продолговатые и тверже. » «Аристотелев» кирпич действительно был более продолговатым: 28 х 12 х 6,5 см; тем самым подтверждается, что бытовавший до этого кирпич московский был шире.

Как видим, теперь летописи со всей определенностью пишут о кирпиче, отделяя его от естественного камня. Более того, при описании строительства Успенского собора уточняется, что кладка одних столбов была из камня, других — из кирпича.

Столь же определенны тексты летописей под 1482-1483 годами, где сообщается о закладке кирпичной церкви Спаса и «полаты кирпичной с казнами» около церкви Благовещения; а также под 1485 годом — о возведении Василием Образцом и Головой Володимеровым кирпичной палаты, а Дмитрием Володимеровым сыном Ховриным — кирпичной палаты и ворот. Уточняется материал кладки и в летописи под 1499 годом, где речь идет о строительстве великокняжеского дворца в Кремле, когда князь великий Иван III «велел заложить двор свой, полаты каменные и кирпичные. », куда, как сообщает летопись, его сын князь Василий III «вшел. в новый двор кирпичной жити. ».

С этого времени летописные сообщения о московском строительстве по большей части перестают разграничивать каменное и кирпичное строительство. Сведения о кирпичных постройках еще встречаются, но они уже явно не имеют систематического характера. Даже такие дошедшие до нас кирпичные сооружения, как Благовещенский собор, церковь Ризоположения, кремлевские стены и башни, характеризуются в летописях только как каменные. Совершенно очевидно, что возведение московских зданий из кирпича к концу XV столетия уже не воспринималось как новшество и определение «каменный» часто обозначало «кирпичный».

Источник

Кирпич с клеймом Двуглавый орел. Московский Кремль

Кирпич найден на территории Московского Кремля во время реставрационных работ. Подарок московских реставраторов.

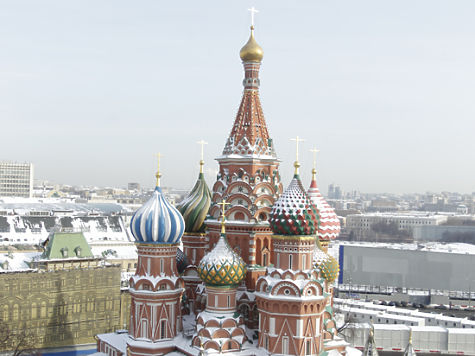

Московский Кремль — замечательный архитектурный ансамбль XV-XIX вв. По форме он представляет собой неправильный треугольник, южная сторона которого обращена к реке Москве. Он обнесен кирпичной стеной с 20 башнями разной архитектуры. Современные стены и башни построены в 1485 — 1495 г.г. итальянскими архитекторами из красного кирпича, на месте белокаменных, достраивались в XVII в.

Башни и ворота Кремля

Главный вход в Кремль — Спасские ворота — находится с восточной стороны, обращенной к Красной площади, напротив храма Василия Блаженного. Спасская башня была построена в XV в. В 1625 было сооружено ее шатровое завершение, на котором установлены часы. Современные часы действуют с 1851 года. На юго-западной стороне Кремля, у реки, расположены Боровицкие ворота, через которые в 1812 году Наполеон вошел в Кремль. С запада, со стороны Александровского сада, в Кремль ведут Троицкие ворота, в одноименной башне раньше хранились ценные императорские архивы. В северной части Кремля расположены Никольские ворота, выходящие к северной оконечности Красной площади. Они используются для прохода в государственные учреждения. Старейшими из башен Кремлевской стены являются Беклемишевская, возведенная в 1487-1488, и Водовзводная, в которой были установлены механизмы для подачи речной воды в Кремль и посад.

Дворцы и палаты Кремля

В Кремле размещаются государственные учреждения, старинные дворцы и храмы. Одним из самых больших зданий является обращенный к реке Большой Кремлевский дворец (1838-1849 гг). К старейшим сооружениям Кремля относятся Грановитая палата, построенная в XV в., и Теремной дворец, возведенный в XVI-XVII вв. Внутренние помещения Большого Кремлевского дворца состоят из множества залов и комнат, часть которых используется для официальных приемов.

Грановитая палата, расположенная в восточном крыле Большого Кремлевского дворца, была сооружена итальянскими архитекторами в 1487-1491 и предназначалась для банкетов и царских приемов. Теремной дворец, в северном крыле Большого Кремлевского дворца, был построен в 1635-1636 царем Михаилом Федоровичем для своих сыновей, а впоследствии служил резиденцией царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Западное крыло дворца занимает Оружейная палата (1844-1851). Это один из самых больших московских музеев, в котором собраны золотые и серебряные изделия, одежда, доспехи, оружие, дары, царские регалии, кареты и другие ценности, представляющие исторический интерес.

Бывшее здание Судебных установлений, первоначально Сенат, возведенное в 1776-1790 и дважды реконструированное в 19 в., занимало правительство СССР. В настоящее время это резиденция президента России. До революции 1917 здание было увенчано короной, которую сменил красный советский флаг, в 1991 замененный российским триколором.

Кремлевские соборы

Среди многочисленных культовых сооружений Кремля выделяются Успенский собор, Архангельский собор и Благовещенский собор. Успенский собор с пятью золочеными куполами построен в 1475-1479, неоднократно подвергался разграблениям и горел, но неизменно восстанавливался в первозданном виде, с XVI в. стал местом коронации царей. Архангельский собор, также с пятью куполами, сооруженный на месте храма XIV в. в 1505-1508 и последний раз отреставрированный в 1921, был усыпальницей великих князей и царей династии Рюриковичей и первых Романовых. Напротив Архангельского собора расположен Благовещенский собор с девятью золочеными куполами, домовая церковь русских царей. Он был построен в 1481-1489, перестроен в XVI в. и впоследствии неоднократно реставрировался.

Колокольня Ивана Великого

К достопримечательностям Кремля относятся также колокольня «Иван Великий» (1505-1508), долгое время бывшая самой высокой колокольней на Руси, и установленный перед ней Царь-Колокол. Колокольня была надстроена в 1600 по велению царя Бориса Годунова в рамках общественных работ в помощь голодающим. Башня была реконструирована в 1813. Колокольня насчитывает пять ярусов и достигает в высоту 81 м. Сверху она увенчана золоченым куполом с крестом, в настоящее время на ней установлены 24 колокола. К колокольне примыкают две звонницы, в комплексе обустроены две церкви, в одной из которых раньше располагалась патриаршая ризница. https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=1579

Для строительства Московского Кремля потребовалось двести миллионов кирпичей. Ярким примером использования кирпичного строительства на Руси времен Иоанна III стало возведение стены и храма Московского Кремля, которым заведовали итальянские мастера.

Среди них были известные «своим мастерством и работишкой» зодчие-итальянцы: Марко Фрязин, Пьетро Антонио Соляри, Иван Фрязин, — у которых начали учиться русские мастера. Итальянцы, и в первую очередь Аристотель Фиораванти, знакомят москвичей с европейскими строительными приемами. Тексты летописей содержат сведения о новых технологиях, внедренных Фиораванти: «Они известь… как тесто густое растворяша, а мазаша лопатками железными, а камень ровный внутри класти повеле».

Фиораванти ввел в практику новый, более качественный кирпич. При его участии за Спасо-Андрониковым монастырем, где в районе нынешнего Калитниковского кладбища находились залежи глины, построили кирпичный завод. Уже в 1474 году начали делать кирпич: «И кирпичную печь доспе за Ондроньевым монастырем в Калитникове, в чем ожигати, и как делати, нашего Рускаго уже да продолговатые и тверже…» «Аристотелев» кирпич действительно был более продолговатым: 28 х 12 х 6,5 см; тем самым подтверждается, что бытовавший до этого кирпич московский был шире.

Источник

Тайны кремлевской стены

Миллионы людей с момента возведения кремлевской стены стояли по одну ее сторону, некоторым посчастливилось работать или даже жить по другую. Но лишь единицам было позволено взобраться на нее саму. По грандиозному сооружению, достигающему в высоту 19 метров, как тени бродили лишь часовые да стражники, воеводы да императоры…

Какими только тайнами и слухами не окружена кремлевская стена! К примеру, говорят, что Иван Грозный поднимался на нее в самый лихой час (когда его преследовали тени безвинно убитых им) молить Бога о прощении. Или что Екатерина II повелела стену сломать, а потом испугалась и приказала восстановить… Говорят, что в древности со стены сбрасывали неверных жен, а в нынешнее время миллиардеры якобы покупали по кирпичику из древней кладки, чтобы положить в основание фундамента своих дворцов и замков. Что из всего этого истина, а что миф?

Обозреватель «МК» прогулялась по заснеженной кремлевской стене, чтобы узнать все ее тайны и разглядеть с высоты все закоулки Кремля.

СПРАВКА «МК»

При князе Дмитрии Донском в 1367 году вокруг Кремля вместо прежних деревянных стен были возведены белокаменные. Их протяженность равнялась без малого 2 км (сейчас 2 км 250 метров). Тогда же у подножия холма со стороны Москвы-реки возвели дополнительную стену, не позволявшую противнику создавать плацдарм для развертывания сил при осаде Кремля. Она была ниже кремлевской, но лучше приспособленной к ведению артиллерийского и ружейного огня. До наших дней не сохранилась.

Прогулка по кремлевской стене будет покруче любой экзотической экскурсии. Это ведь то самое место, куда вас не пустят ни за какие деньги. Одно время на стену водили сотрудников Кремля, так сказать, для ознакомления с историей. И сегодня такое практикуют время от времени для «избранных». Но подобных счастливчиков очень и очень мало.

Мой гид — советник директора ФСО, д.и.н., профессор Сергей Девятов. Главный собиратель и исследователь легенд о башнях и стенах Кремля, между прочим!

Новогодние праздники выдались на славу, снежные и морозные. Для нас, идущих покорять кремлевскую стену, это вообще подарок судьбы. Наш путь начинается со Спасской башни. Я пытаю Девятова про тайный ход, который шел из нее, и про подземелья, которые есть под ней. По крайней мере, так уверяют некоторые историки.

— Информация о подобном тайном ходе была найдена в докладной записке археолога И.Я.Стеллецкого (он обследовал башенное подземелье) в НКВД СССР, — рассказывает Сергей Викторович. — Я ее видел. Знаете, что там точно написано? Что Стеллецкий собирается «пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения». Вот и все. Никаких схем, чертежей — ничего. И нет никаких сведений насчет того, отыскал ли его и прошел ли по нему в итоге Стеллецкий. Мы изучили всю его переписку, личные документы. И снова ни-че-го. Не нашли подобных данных и в государственных и ведомственных архивах. Более того, во время реставрации собора Василия Блаженного директор Государственного исторического музея Константин Левыкин поставил задачу исследовать фундаменты собора. Подземелий и каких-либо ходов со стороны древней церкви в направлении Кремля обнаружено не было. Что касается подземелий Спасской башни, речь шла о древних «слухах» — длинных подземных галереях, служивших потайными выходами за пределы стены. Их делали для борьбы с подкопами противника. «Слухи» под Спасской обветшали и осыпались еще в позапозапрошлом веке.

Я разглядываю башню. Ни снаружи, ни изнутри Кремля в нее вроде бы нет входа. Но в арочных воротах в левой стене замечаю высокие тесаные белокаменные ступени, ведущие к массивной, на кованых петлях железной двери. Это и есть вход в нижний ярус башни. За спиной остаются строительные краны, которые разбирают 14-й корпус Кремля. Ступенька за ступенькой, и вот мы уже на третьем ярусе. Если со стороны Красной площади еще виден фасад 14-го корпуса, и кажется, что он стоит незыблемо, то отсюда открывается совсем другая картина: «внутренностей» у здания почти не осталось, одни обломки… Но печали это зрелище у тех, кто знает историю, не вызывает, тем более что на этом месте предстоят грандиозные археологические раскопки. Подобных в Кремле еще никогда не было. А учитывая, что Чудов и Вознесенский монастыри (именно на их месте стоит 14-й корпус) были возведены в XIV веке, в эпоху Дмитрия Донского, а до этого там располагалось золотоордынское подворье, находки здесь могут быть совершенно уникальными и неожиданными.

Меж тем мы — внутри башни-цитадели. Краем глаза я пытаюсь увидеть Красную площадь, но мне это не удается: в нижних ярусах — две стены (вторая была сделана на тот случай, если первая рухнет), и они перекрывают обзор. Проход в башне приводит нас еще к одной могучей железной двери. Она вся будто прошита железными листами. Гигантские петли вот уже больше пяти веков выдерживают всю эту мощь. Мы открываем дверь (о этот тихий скрип, как будто из сказки!) — и выходим на верхнюю боевую площадку кремлевских стен.

Здесь довольно просторно: проход шириной в два метра. Вот те самые кремлевские мерлоны — легендарные выступающие зубцы с бойницами, увенчанные белокаменным ласточкиным хвостом, коих 1045 в общей сложности.

— Высота венчающих стены двурогих зубцов — мерлонов — от 2 до 2,5 м, толщина 65–70 см, — мой гид подходит к бойницам и бережно стряхивает с них снег, рассказывая при этом историю. — По своей форме они похожи на элементы архитектурного оформления дворцов средневековой Вероны. Но в отличие от итальянских «аналогов» кремлевские имеют не только декоративную, но и чисто прикладную, оборонительную функцию за счет большой толщины и высоты зубцов. Во время боевых действий стрельцы закрывали промежутки между мерлонами специальными деревянными щитами, а стреляли через узкие щелевидные бойницы.

Девятов, словно фокусник, вытаскивает невесть откуда взявшуюся деревянную панель и показывает, как это было. И мы пытаемся представить, что чувствовали стоявшие здесь много веков назад воины во время осады Кремля.

— Во время «сканирования» стены по всей толщине ученые могут обнаружить останки погибших во время обороны? — пытаю Девятова.

— Уверен, что нет. Подобной традиции — хоронить прямо в стене — здесь никогда не было.

Меж тем оглядываюсь — красота такая, что не передать словами! С одной стороны под нами храм Василия Блаженного, с другой — Тайницкий сад. А над головой — небо и падающий с него на нас крупными хлопьями теперь уже новогодний снег.

— Обратите внимание, что высота внутренних стен ниже, чем внешних, — прерывает мое восхищение открывшимся видом Сергей Девятов. — Это связано с перепадом уровня земли.

Странно, нам не попался на глаза ни один сотрудник ФСО. Но территория явно обитаемая. Видно, что кто-то недавно смел снег и вообще все поддерживает здесь в полном порядке. Уже потом мне объяснили ветераны ФСО: «Дежурство сотрудники на стене несут постоянно. Но как только вы поднялись на стену, вас заметили и сделали так, чтобы вы их присутствия не обнаружили. Кстати, там есть даже телефонная связь. Хотя ею они почти не пользуются. Но это уже тонкости мастерства».

— Вперед, покорять стену? Или уже достаточно? — уточняет Девятов, видимо, приняв мою задумчивую восторженность за сомнение.

Вперед! Местами идти сложно, приходится перешагивать через коммуникационные трубы. У нас на пути 16-метровая малюсенькая башня, у которой даже нет фундамента, — Царская. Минуем ее.

Девятов рассказывает, что высота стен Московского Кремля варьируется от 6,5 до 19 метров. Она определялась архитекторами и специалистами по фортификации (защитным сооружениям).

— Зависела от рельефа местности, наличия более или менее серьезных водных преград и степени угрозы нападения с той или иной стороны крепости. Кстати, толщина стен по тем же причинам варьируется от 3,5 до 6,5 метра.

А мы уже подходим к Москворецкой, или, по-другому, Беклемишевской башне, расположенной на юго-восточном углу Кремля. Пожалуй, она самая изящная — своими очертаниями напоминает стройный восточный минарет. Кроме оборонного назначения (должна была отражать удары Золотой Орды) башня временами использовалась в качестве места тюремного содержания особо опасных персон. Так, в XV веке здесь находился в заточении венецианский посол, который был уличен в обмане русского государя. Здесь же допрашивали государственных преступников и мятежных бояр. Кстати, самого боярина Беклемишева, в честь которого и была названа башня, князь Василий III держал здесь в заточении за «высокоумие». Но ничего «кровавого» вы здесь сейчас не увидите. Башня дышит красотой и утонченностью. А с ее верхнего яруса, из-под ее шатра, открывается замечательный вид на Ивановскую площадь!

Идем дальше. Вскоре понимаю, что что-то изменилось. Но что именно? Оказалось, до этого мы шли по древней кладке стены, а теперь — по «молодой». В XVIII веке две стены, выходящие на Москву-реку, были частично разобраны архитектором Василием Баженовым (потом их восстановили). Но по чьему приказу? Екатерины Великой, ее самой! Не врут легенды. Но случилось вот что: старая складка стала сыпаться, да и жители пытались растащить стену по кирпичику себе на дома. А Екатерина задумала грандиозную реконструкцию, которую поручила Баженову. Задумка была такая: с южной стороны Кремля будет стоять новый парадный дворец, огромная лестница которого спускается прямо к Москве-реке. Для этого стену и сломали. Но во время рытья котлована покосились древнейшие кремлевские соборы. Екатерина Великая сочла это дурным знаком и велела всему придать первоначальный вид.

Я смотрю с высоты восстановленной южной стены на ту часть Тайницкого сада, которая обычно не видна. Внизу — чей-то маленький домик.

— Это вольер для нашего филина, — объясняет Девятов. — Он здесь не просто для эффекта. Несет службу — охраняет Кремль от ворон.

Про филина Филю и его появление в резиденции президента в свое время «МК» написал первым. Но только сейчас стало известно, что вышел казус: Филя оказался… девочкой. Орнитологи Кремля не знают, как теперь его кликать.

— Давайте назовем его, то есть ее, Филицией? — предлагаю Девятову. Тот одобряет и обещает передать предложение «МК» орнитологической службе. Филиция тем временем взмахивает огромными крыльями и взмывает в небо. К нам? Надеюсь, мы не похожи на ворон, и ей не придется нас атаковать. А если серьезно, опасности для людей филин не представляет: его тренировали лучшие эксперты в стране, и он перед человеком испытывает настоящее благоговение, как человек перед Богом.

Пока мы наблюдали за филином, стало смеркаться. Самое время поговорить о мистике.

Я прошу Девятов рассказать «страшилки» про кремлевскую стену. Ну, например, про то, как каялся тут в смертных грехах Иван Грозный.

— Каялся он перед народом на Лобном месте, а перед Богом — в храме, — говорит Девятов. — Но стена с его времен была местом таинственным благодаря множественным секретным ходам, которые шли по ней и через нее. Плюс секретные комнатки (находили совсем крошечные, где человек может только сидеть). Вспомнил одну забавную, но не страшную историю. В XIX веке перед приездом государя императора с кремлевской стены пропала старинная бронзовая пушка. Скандал грозил разразиться большой. Московский обер-полицмейстер собрал верхушку московского преступного мира и предупредил, что через день пушка должна лежать у подножия Константино-Еленинской башни. Действительно, поутру пушку нашли в назначенном месте. Но после отъезда императора выяснилось, что она была украдена с другой кремлевской башни — Тайницкой. Первую так и не нашли…

По пути к Водовзводной башне нам встречаются… нет, не люди, но всевозможные приспособления, прожектора (благодаря им сегодня Кремль подсвечен так, как ни один другой объект в Москве). В некоторых местах можно даже присесть — кто-то соорудил подобие лавочек. И вот входим в башню, исключительность которой признал даже Иосиф Сталин.

— Признание это было несколько специфичным, но вполне определенным, — рассказывает Девятов. — В середине 1930-х годов с кремлевских башен демонтируются золотые императорские орлы. Водовзводная башня всегда венчалась позолоченным флюгером, но именно она стала единственной башней, которая в советские времена была избрана для замены флюгера на рубиновую звезду. Идеологических причин на такую замену на первый взгляд не было. Но стоит иметь в виду, что Сталин очень точно на интуитивном уровне чувствовал, как можно использовать для пропаганды тот или иной объект. Из всех кремлевских башен для этой цели, с точки зрения генерального секретаря, подходила именно эта — угловая Водовзводная башня. И она получила в качестве украшения рубиновую звезду. После этого высота башни со звездой достигла без малого 62 метров. Стоит отметить, что после этой советской доделки уникальная красота этой башни нисколько не пострадала, а огромное рубиновое навершие лишь подчеркивает стройность и даже некоторую визуальную хрупкость.

Увы, башня не приспособлена для жизни. Вообще сегодня только одна Троицкая обитаема (там репетирует президентский оркестр). Все остальные — холодные, там нет не только отопления, но и водопровода, и как-либо использовать их нет возможностей. Хотя в древности в некоторых хранились государственные архивы.

Мы прошли в общей сложности чуть больше 1 км 200 метров. Спустились со стены у древней Боровицкой башни, когда уже в небе «зажгли» звезды, на фоне которых кремлевские рубиновые горели еще ярче.

Весь путь занял почти два часа с учетом того, что мы никуда не спешили и постоянно останавливались. Это не так много. Высчитываю… Выходит, чтобы обежать всю-всю стену (а это, напомню, два с лишним км), достаточно каких-нибудь 15 минут! Правда, это будет бег с препятствиями — бегуну придется перепрыгивать через трубы и прочие преграды.

Древний Кремль и без того преподнес нам немало сюрпризов за последние годы (чего стоят только найденные иконы в башнях и клад из древних монет под землей). Но, судя по всему, пора удивляться еще не прошла. Ближайшие месяцы наверняка принесут новые открытия из древней истории Кремля. Ведь зубцы умеют не только оборонять, но и удивлять.

Источник