- Коэффициент уплотнения грунта. Определение плотности грунта

- Коэффициент уплотнения: что это?

- Показатели уплотнения грунта

- Специфика определения коэффициента уплотнения

- Методы уплотнения и вычисления коэффициента

- Типология методов уплотнения грунта

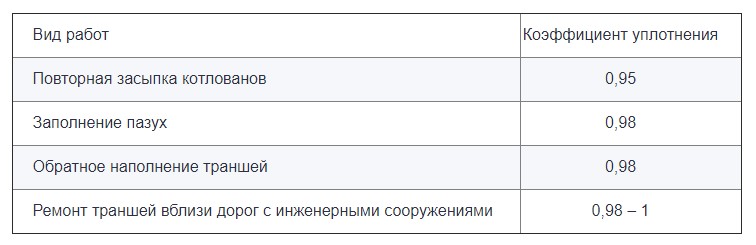

- Коэффициенты уплотнения и нормы СНиП

- Как определяют коэффициент уплотнения?

- Примеры вычисления коэффициента уплотнения

- Коэффициент уплотнения песка, щебня, грунта и ПГС — таблица и правила расчета

- Характеристики плотности строительных материалов

- Для чего используется коэффициент уплотнения

- Коэффициент уплотнения транспортировки Кут

- Как рассчитать потребность в материалах с учетом коэффициента уплотнения

- Коэффициент уплотнения грунта

- Максимальная плотность грунта: способ определения по ГОСТ 22733-2016

- Определение Ку в лабораториях или полевых условиях

- С помощью отбора проб

- Динамическим плотномером (пенетромером)

- Электромагнитный метод

- Метод штампа

- Прямой метод замещения объема

- Способы увеличения плотности грунта

- Заключение

Коэффициент уплотнения грунта. Определение плотности грунта

Подготавливаясь к застройке, проводят специальные исследования и тесты, определяющие пригодность участка к предстоящей работе: берут пробы грунта, вычисляют уровень залегания подземных вод и исследуют другие особенности почвы, которые помогают определить возможность (или ее отсутствие) строительства.

Проведение таких мероприятий способствует повышению технических показателей, вследствие чего решается ряд проблем, возникающих в процессе строительства, например, проседание почвы под тяжестью конструкции со всеми вытекающими последствиями. Первое ее внешнее проявление выглядит как появление трещин на стенах, а в совокупности с другими факторами к частичному или полному разрушению объекта.

Коэффициент уплотнения: что это?

Под коэффициентом уплотнения грунта имеют в виду безразмерный показатель, который, по сути, является исчислением из отношения плотность грунта/плотность грунтаmax. Коэффициент уплотнения грунта рассчитывается с учетом геологических показателей. Любой из них, независимо от породы, пористый. Он пронизан микроскопическими пустотами, которые заполняются влагой или воздухом. При выработке почвы объем этих пустот увеличивается в разы, что приводит к повышению рыхлости породы.

Важно! Показатель плотности насыпной породы намного меньше, чем те же характеристики утрамбованного грунта.

Именно коэффициент уплотнения грунта определяет необходимость подготовки участка к строительству. Опираясь на эти показатели, подготавливают песчаные подушки под фундамент и его основание, дополнительно уплотняя грунт. Если эту деталь упустить, он может слеживаться и под весом конструкции начнет проседать.

Показатели уплотнения грунта

Коэффициент уплотнения грунта показывает уровень уплотненности почвы. Его значение варьируется в рамках от 0 до 1. Для основания бетонного ленточного фундамента нормой считается показатель в >0,98 балла.

Специфика определения коэффициента уплотнения

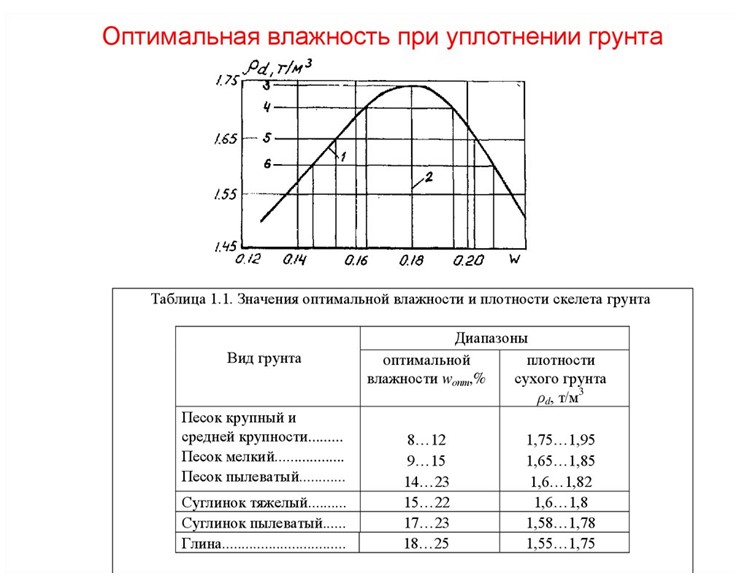

Плотность скелета грунта, когда земляное полотно поддают стандартному уплотнению, вычисляется в лабораторных условиях. Принципиальная схема исследования заключается в помещении образца почвы в стальной цилиндр, который сжимается под воздействием внешней грубой механической силы – ударов падающего груза.

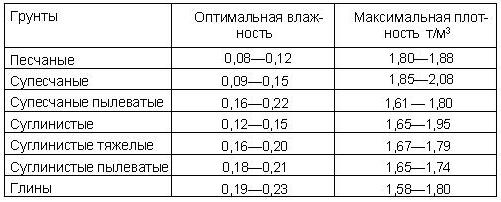

Важно! Наивысшие показатели плотности грунта отмечаются у пород с влажностью чуть выше нормы. Эта зависимость изображена на графике ниже.

Каждое земляное полотно имеет свою оптимальную влажность, при которой и достигается максимальный уровень уплотнения. Этот показатель также исследуют в лабораторных условиях, придавая породе разную влажность и сравнивая показатели уплотнения.

Реальные данные – это конечный результат исследований, измеряющийся по окончании всех лабораторных работ.

Методы уплотнения и вычисления коэффициента

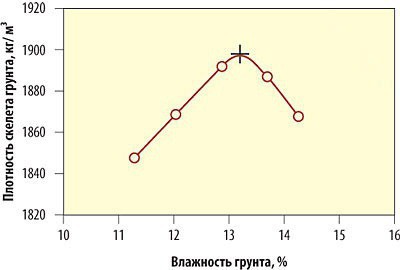

Географическое расположение определяет качественный состав грунтов, каждый из которых обладает своими характеристиками: плотностью, влажностью, способностью к проседанию. Потому так важно разработать комплекс мер, направленный на качественное улучшение характеристик для каждого типа почвы.

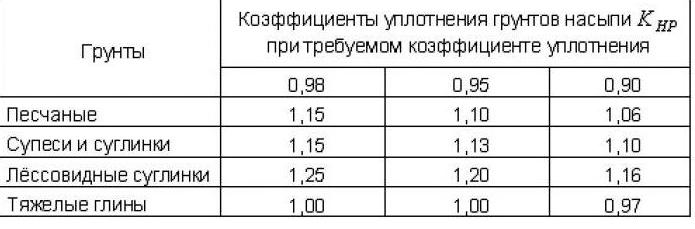

Вам уже известно понятие коэффициента уплотнения, предмет которого изучается строго в лабораторных условиях. Проводят такую работу соответственные службы. Показатель уплотнения почвы определяет методику воздействия на грунт, вследствие которой он получит новые прочностные характеристики. Проводя такие действия, важно учитывать процент усиления, прикладываемого для получения необходимого результата. Исходя из этого вычитывается коэффициент уплотнения грунтов (таблица ниже).

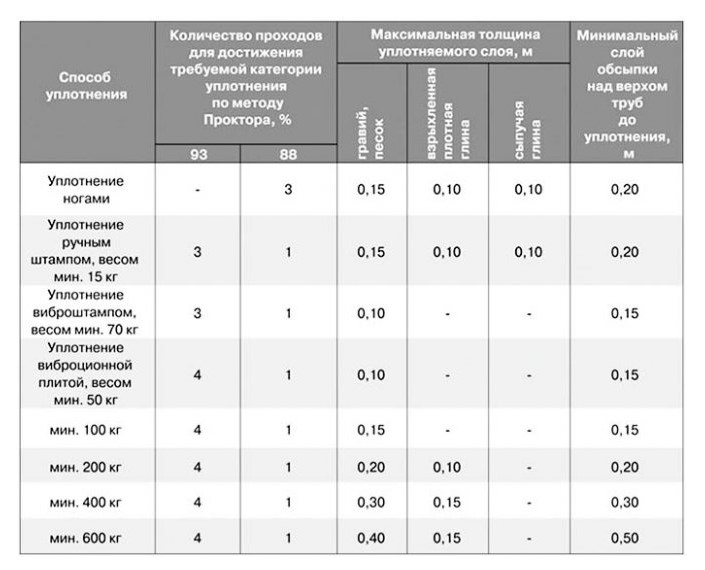

Типология методов уплотнения грунта

Существует условная система подразделения методов уплотнения, группы которых формируются исходя из способа достижения цели — процесса выведения кислорода из слоев почвы на определенной глубине. Так, различают поверхностное и глубинное исследование. Исходя из типа исследования, специалисты подбирают систему оборудования и определяют способ его применения. Методы исследования почвы бывают:

- статическими;

- вибрационными;

- ударными;

- комбинированными.

Каждый из типов оборудования отображает метод применения силы, например пневматический каток.

Частично такие методы применяются в малом частном строительстве, другие исключительно при построении крупномасштабных объектов, возведение которых согласовано с местной властью, так как некоторые из таких строений могут оказывать влияние не только на заданный участок, но и на окружающие объекты.

Коэффициенты уплотнения и нормы СНиП

Все операции, связанные со строительством, четко регламентируются законом, потому строго контролируются соответствующими организациями.

Коэффициенты уплотнения грунтов СНиП определяет пунктом 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012. Действия, описанные в нормативных документах, были обновлены и актуализированы в 2013-2014 годах. В них описываются уплотнения для разного рода почвы и грунтовых подушек, использующихся при возведении фундамента и строений разного рода конфигураций, в том числе и подземных.

Как определяют коэффициент уплотнения?

Проще всего определить коэффициент уплотнения грунта по методу режущих колец: металлическое кольцо выбранного диаметра и определенной длины забивают в грунт, во время чего порода плотно фиксируется внутри стального цилиндра. После этого массу приспособления измеряют на весах, а по окончании взвешивания вычитывают вес кольца, получая чистую массу грунта. Это число делят на объем цилиндра и получают окончательную плотность грунта. После чего ее делят на показатель максимально возможной плотности и получают вычисляемое – коэффициент уплотнения для данного участка.

Примеры вычисления коэффициента уплотнения

Рассмотрим определение коэффициента уплотнения грунта на примере:

- значение максимальной плотности грунта — 1,95 г/см 3 ;

- диаметр режущего кольца – 5 см;

- высота режущего кольца – 3 см.

Необходимо определить коэффициент уплотнения почвы.

С такой практической задачей справиться намного легче, чем может показаться.

Для начала забивают цилиндр в грунт полностью, после чего извлекают его из почвы так, чтобы внутреннее пространство оставалось заполненным землей, но снаружи никакого скопления грунта не отмечалось.

При помощи ножа грунт извлекают из стального кольца и взвешивают.

К примеру, масса грунта составляет 450 грамм, объем цилиндра 235,5 см 3 . Рассчитав по формуле, получаем число 1,91г/см 3 – плотность почвы, откуда коэффициент уплотнения почвы – 1,91/1,95 = 0,979.

Возведение любого здания или конструкции — ответственный процесс, которому предшествует еще более ответственный момент подготовки застраиваемого участка, проектирования предполагаемых построек, расчета общей нагрузки на грунт. Это касается всех без исключения построек, которые предназначены для длительной эксплуатации, срок которой измеряется десятками, а то и сотнями лет.

Источник

Коэффициент уплотнения песка, щебня, грунта и ПГС — таблица и правила расчета

Сыпучие строительные материалы, а также грунты при различных физических воздействиях могут разрыхляться или уплотняться. При этом плотность их колеблется в достаточно большом интервале — до нескольких десятков процентов. В строительстве часто применяются 2 относительные величины — коэффициент уплотнения при транспортировке Кут и коэффициент уплотнения грунта (основания) Ку. По сути они отражают одно и то же явление — изменение объема вследствие уменьшения пористости, но рассчитываются и применяются по-разному.

Характеристики плотности строительных материалов

Если в карьере горные породы находятся в плотном монолитном состоянии, то при добыче они разрыхляются, становятся более пористыми. Сырье проходит множество манипуляций — выемку, промывку, просеивание с распределением на фракции, хранение. При отгрузке материалы опять рыхлятся, а при перевозке трамбуются. На завершающей стадии они укладываются в конструкцию и еще раз уплотняются. На протяжении всего процесса изменяется влажность, что неизбежно отражается на плотности.

Сыпучие материалы — щебень, песок, песчано-гравийная смесь ПГС и т.д. — состоят из отдельных зерен, между которыми есть пустоты. При разработке, погрузке и выгрузке твердый скелет разрыхляется, объем пор и пустот увеличивается.

Рыхлонасыпанное состояние материала характеризуется насыпной плотностью, то есть соотношением массы и объема, ей занимаемого:

Измеряется она путем взвешивания стандартного мерного сосуда объемом 5-50 дм³ без предварительного уплотнения. Размер тары выбирается исходя из наибольшей крупности частиц. В процессе испытаний сразу можно найти пустотность как отношение объема пустот ко всему объему материала. Она определяется в %. Так, насыпная плотность песка составляет 1600 кг/м³, щебня 1310-1400 кг/м³, ПГС — 1340-1500 кг/м³ (в зависимости от размера фракций). В рыхлом состоянии между частицами сохраняется некоторый объем воздуха. Пустотность песка, щебня и ПГС соответственно 30-45%, 20-50% и 30-50%.

Если убрать все поры из материала, то получится сплошной монолит. Его плотность называется истинной. Она намного больше насыпной: у песка это 2500-3000 кг/м³, щебня — 2700-3100 кг/м³, ПГС 2500-3100 кг/м³. Это величина неизменная, она необходима для вычисления пористости материала.

Истинная плотность определяется опытным путем. Сырье измельчается в порошок, затем находится его масса и объем (по объему вытесненной из сосуда воды). По формуле ρ=m/V рассчитывается удельный вес материала без пор и пустот.

Для чего используется коэффициент уплотнения

Эта безразмерная величина позволяет определить, насколько фактическая плотность отличается от насыпной или максимальной:

- при перевозке коэффициент согласовывается между заказчиком и поставщиком, отгружающим сырье из карьера, со склада или завода;

- при устройстве основания под какое-либо сооружение Ку задается проектом как отношение к максимальной плотности грунта.

Это 2 разных сценария, соответственно, расчет ведется совершенно по-разному.

Коэффициент уплотнения транспортировки Кут

При перевозке за счет вибрации более мелкие частицы перемещаются вниз, заполняют пустоты между крупными зернами. Соответственно, объем груза уменьшается, а плотность увеличивается.

Приемка нерудных материалов, как правило, производится по объему или массе. Чтобы избежать неприятных сюрпризов при получении груза, нужно учитывать неизбежную усадку при транспортировке.

Если материалы принимаются по объему, проводится обмер поставки, то есть размер наполненной части ж/д вагона или автомобиля. Затем полученное значение умножается на коэффициент Кут.

Поведение материала во время транспортировки и складской переработки зависит от гранулометрического состава, влажности, способности слеживаться при хранении, абразивности частиц, а также вида транспорта и климатической зоны. Согласно ГОСТ 9757-90 коэффициент уплотнения песка и других нерудных материалов должен быть согласован с изготовителем, но принимается не более 1,15, т.е. потеря объема не должна быть выше 15%. Кут всегда больше единицы, поскольку рассчитывается как отношение первоначального объема материала к его к объему после перевозки.

Если приемка проводилась по массе, весовые единицы пересчитываются в насыпной объем делением на насыпную плотность по формуле:

Поставщиком отгружено 6 м³ песка в кузов грузового автомобиля. После доставки объем естественно уменьшился. При измерении установлено, что он равен 4,8 м³. Требуется определить, была ли недопоставка.

Умножаем 4,8 на Кут=1,15. Получаем V=4,8х1,15=5,52 м³. Налицо недогруз 0,8 м³.

Если приемка ведется по массе, после взвешивания автомобиль с песком масса материала объемом 6 м³ (при стандартной насыпной плотности 1600 кг/м³) должна составлять m=6х1600=9600 кг.

Нормативными считаются технологические потери при перевозке железнодорожным, автомобильным или водным транспортом без перегрузок, по массе не более:

- щебня, гравия, шлака — 1,15-1,24% ;

- песка, ПГС, отсева, керамзита — 1,2-1,34%.

С перегрузками из одного транспорта в другой для всех материалов норма потерь — 1,50-1,54%. Если не хватает больше, поставщик допустил недогруз, что является уже поводом для предъявления претензии заказчиком.

Как рассчитать потребность в материалах с учетом коэффициента уплотнения

Для любых строительных работ необходимо как можно точнее определить расход материалов. Например, проводится устройство щебеночной подготовки толщиной 20 см на площади 100 кв.м.

Находим объем подушки:

С учетом при укладке коэффициента уплотнения щебня 0,98 и при транспортировке 1,15 находим необходимый объем материала, который должен отпустить поставщик из карьера:

Учитывая стандартный объем кузова КамАЗа 6 м³ нам нужно заказать 4 машины.

Коэффициент уплотнения грунта

При устройстве оснований и фундаментов важной характеристикой является плотность грунта. Она определяет его несущую способность, поведение под нагрузкой, склонность к просадкам.

Плотность грунта зависит от минералогического состава, пористости и влажности. Самые плотные сложены из гранитных, базальтовых или кремниевых пород. Их удельный вес свыше 3000 кг/м³. Наименьшая плотность у торфяников и насыпных грунтов — не более 700-900 кг/м³.

Коэффициент уплотнения — это безразмерная величина, равная отношению фактической плотности грунта к его максимальной плотности:

Физический смысл Ку легко понять, если представить сначала монолитную глыбу, а затем ее в уже в измельченном, но уплотненном виде. Соотношение плотностей одного и того же вещества, но в разном состоянии, и есть коэффициент уплотнения. В отличие от Кут, который всегда больше единицы, Ку не может быть больше 1, поскольку в числителе стоит фактическая плотность материала с порами, а в знаменателе — без воздушных пустот.

Максимальная плотность грунта: способ определения по ГОСТ 22733-2016

Испытания проводятся в лабораторных условиях с помощью специальной трамбующей установки. Суть их состоит в следующем:

- На строительной площадке отбирается грунт естественной влажности. В образце должно быть не более 25% твердых частиц крупнее 2 мм, отсутствовать промерзание и переувлажнение.

- В форму помещаются порции грунта, которые затем трамбуются на установке за 3 приема по 40 ударов.

- Измеряется вес 1 л утрамбованной массы, определяется плотность.

- Затем влажность увеличивается ступенями по 2%, проводится аналогичный цикл испытаний.

- По результатам строится график зависимости плотности от влажности. В точке перегиба фиксируется максимальное значение ρmax при оптимальной влажности.

Определение наибольшей плотности грунта позволяет понять, при каком значении ρ усадка под фундаментом будет наименьшей. В условиях стройплощадки максимальное значение плотности достигнуть вряд ли удастся. Поэтому вводится коэффициент, который помогает установить, насколько фактическая плотность основания приближена к максимально возможной.

Ку задается проектом. Он рассчитывается в зависимости от нагрузки и обычно составляет 0,96-0,98. Это означает, что при уплотнении грунта или песчаной подушки плотность будет чуть меньше максимальной с небольшим отклонением 2-4%.

Определение Ку в лабораториях или полевых условиях

Имея на руках проект с заданным коэффициентом уплотнения ПГС, песка или грунта, необходимо установить, соответствует ли фактическая плотность основания нужному значению. Для этого используются различные методики.

С помощью отбора проб

Этот способ наиболее точный, но не очень скоростной. Требуется участие лаборатории, поскольку на стройплощадках сложно организовать благоприятные условия для измерений.

Для опытов используются режущие кольца известного объема. Без нарушения структуры материала производится отбор проб и дальнейшее их взвешивание.

Отобранный в нескольких точках участка грунт упаковывается в герметичную тару и отправляется на исследование. После получения результатов взвешивания определяется зависимость плотности грунта от влажности и рассчитывается фактический коэффициент уплотнения в каждой точке отбора. После оценки степени подготовки грунта выносится решение о продолжении или прекращении работ по трамбовке грунта.

Динамическим плотномером (пенетромером)

Измерения применяются в качестве экспресс-метода, позволяющего оценить степень уплотнения основания в полевых условиях. Динамический плотномер представляет собой заостренный стальной стержень с ручкой и ударной площадкой. На нем подвижно закреплен груз определенной массы.

Плотномер устанавливается вертикально на основание. Затем груз поднимается и сбрасывается на ударную площадку. При этом стержень постепенно погружается в грунт. Количество ударов подсчитывается.

После того как наконечник полностью опустится ниже поверхности, по специальной таблице определяется коэффициент уплотнения. Если он меньше требуемого проектом, производится дополнительная трамбовка. Если Ку соответствует нужному значению, основание готово к дальнейшим работам.

Для уплотнения используются виброплиты, ручные и автоматические трамбовки. Чем ближе коэффициент Ку к единице, тем меньше в грунте пустот, соответственно выше плотность.

Электромагнитный метод

При таком способе плотность грунта на стройплощадке сравнивается с ранее установленной в лабораторных условиях. Измерения проводятся специальным прибором, инициирующий электрическое поле. Он передает электромагнитный импульс, который проходит через грунт и фиксируется датчиком, а по изменению значения определяется плотность.

Для испытаний на участке выбирается не менее 5 точек, расположенных по принципу клеверного листа. Большую погрешность дают влажность, крупные твердые включения, неоднородность почвы. Измерения проводятся относительно долго по сравнению с другими вариантами, где результат можно получить за один сеанс.

Метод штампа

При этом способе определяется динамический модуль упругости грунта, который находится в прямой зависимости от его плотности. Прибор состоит из нагрузочной плиты, тензодатчика усилий, штанги с грузом и упругим элементом, акселерометра и электронного блока.

При сбрасывании груза на площадку он, благодаря силе упругости, возвращается в исходное положение. Параметры взаимодействия считываются и обрабатываются электронным блоком. По результатам испытаний определяется модуль упругости, деформации и нагрузка. Информация представляется в графическом или численном виде на дисплее. Плотномер может архивировать и отправлять данные в ПК, что создает предпосылки для более детальной обработки и планирования строительства.

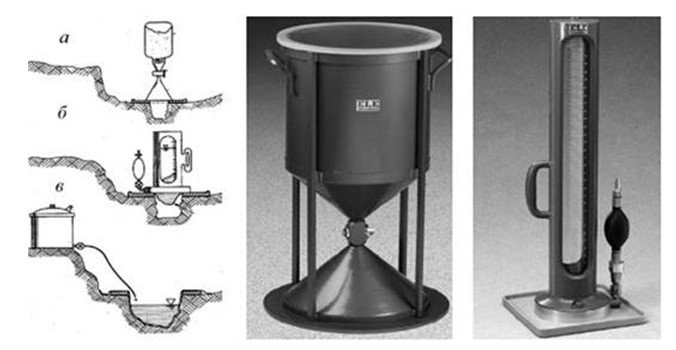

Прямой метод замещения объема

Согласно стандарту ГОСТ 28514-90 плотность грунта может измеряться с помощью пескозагрузочного аппарата или цилиндра с резиновым баллоном. Перед испытаниями в лабораторных условиях определяется плотность песка, в опытах она будет образцом для сравнения.

Для проведения испытаний на уплотненном основании выбирается лунка диаметром 100 мм. В нее из установленного сверху пескобака засыпается песок. Объем загрузки вычисляется по шкале на баке. Далее измеряется вес вынутого грунта. При известных параметрах среды (в данном случае песка) плотность грунта рассчитывается по формуле:

ρ=m*ρ0/m0, где ρ0 и m0 — плотность и масса песка, наполняющего лунку.

В методике с резиновым баллоном в качестве среды используется вода, которая заливается внутрь аппарата. Баллон помещается в вырытую лунку, заполняется водой. По количеству потраченной воды определяется объем грунта. Далее, измерив вес пробы, можно найти искомую плотность и коэффициент уплотнения.

Этот метод можно использовать, если количество твердых крупных частиц превышает 25%. Это щебеночные и гравийные основания, а также подушки из смесей ЩПС или ПГС.

Способы увеличения плотности грунта

Характеристики грунта зависят от его состава и влажности. Если его плотность очень низкая, налицо склонность к деформациям и просадкам. Это сильносжимаемые торф, ил, сапропели, пластичные глины и т.д. В большинстве случаев они не используются в качестве оснований для строительства. Требуется повышение их прочностных свойств, которое решается различными методами:

- инъектированием закрепляющих растворов;

- термической обработкой (обжигом);

- электрохимическим способом;

- армированием;

- установкой шпунтовых ограждений;

- фильтрующей пригрузкой;

- механическими методами.

При недостаточной поверхностной плотности грунта проводится уплотнение верхнего слоя трамбовками, катками, площадочными вибраторами. Глубинное уплотнение производится с помощью устройства свай, вибрации, замачивания, направленных взрывов. При большой влажности сначала понижается уровень грунтовых вод, затем проводится предварительное обжатие.

Заключение

Коэффициент уплотнения — важный показатель, который позволяет охарактеризовать состояние материалов после различных манипуляций. При транспортировке он помогает прогнозировать уменьшение объема, а при трамбовке — изменение плотности. Показатель зависит от гранулометрического состава, пористости частиц, влажности и интенсивности механического воздействия.

Источник