- 10. Основания и фундаменты

- 10.1. Основные положения

- 10.2. Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара

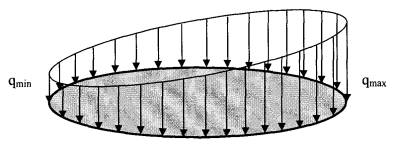

- Рис. 10.1. Нагрузки на фундамент, передаваемые по контуру стенки резервуара

- 10.2.10. Требования по установке анкеров

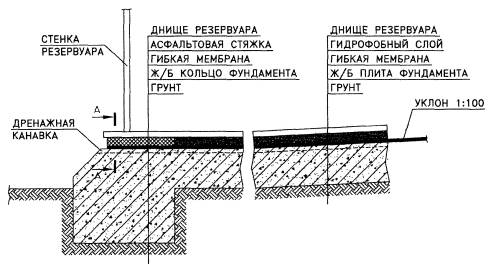

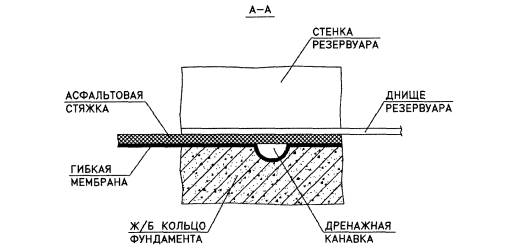

- Рис. 10.4. Сплошная железобетонная плита

- ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

- Содержание

- ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» — 2

10. Основания и фундаменты

10.1. Основные положения

10.1.1. Проектирование основания и фундаментов под резервуар должно выполняться специализированной проектной организацией с учетом положений ГОСТ Р 52910-2008, СНиП 2.02.01-83*, СНиП 2.02.03-85; СНиП 2.02.04-88; СНиП II-7-87 и дополнительных требований настоящего Стандарта.

10.1.2. Материалы инженерно-геологических и гидрологических изысканий площадки строительства должны содержать следующие сведения о грунтах и грунтовых водах:

— литологические колонки под пятно резервуара, количество, глубина и расположение которых должны обеспечить построение достоверных разрезов вдоль контурной окружности основания и по ее диаметрам;

— физико-механические характеристики грунтов, представленных в литологических колонках (удельный вес γ, угол внутреннего трения φ, сцепление С, модуль деформации Е, коэффициент пористости ε);

— расчетный уровень грунтовых вод с прогнозом гидрологического режима на ближайшие 20 лет для резервуаров объемом до 10000 м 3 и на 50 лет для резервуаров объемом более 10000 м 3 .

Кроме того, если сжимаемая толща представлена слабыми грунтами (модуль деформации менее 10 МПа), то для каждой грунтовой разности должны быть приведены значения коэффициента фильтрации.

Для величин физико-механических характеристик грунтов должны приводиться однозначные расчетные значения.

При проектировании фундаментов резервуаров в сложных инженерно-геологических условиях инженерные изыскания должны выполняться специализированными организациями и содержать данные для выбора типа оснований и фундаментов с учетом возможного изменения (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических и гидрологических условий площадки строительства.

10.1.3. Расчет основания по деформациям предусматривает определение расчетных значений величин, характеризующих абсолютные и относительные перемещения фундаментных конструкций и элементов стальной оболочки резервуара с целью их ограничения, обеспечивающего нормальную эксплуатацию резервуара и его долговечность.

10.1.4. Расчет осадок основания резервуара следует выполнять, как правило, с использованием расчетной схемы основания в виде линейно-деформируемой среды: полупространства с условным ограничением глубины сжимаемой толщи или слоя конечной толщины.

В случае, если расчетные значения деформаций основания превышают предельные значения, следует выполнить расчет осадок с учетом совместной работы оболочки резервуара и основания, рассматривая расчетную схему основания, характеризуемую коэффициентами жесткости, в качестве которых принимаются отношения давления на основание к его расчетным осадкам в различных точках поверхности согласно рекомендациям СНиП 2.01.09.

Расчет системы «резервуар-основание» может быть выполнен также с использованием существующих вычислительных комплексов по определению осадок фундаментов с учетом взаимодействия основания и оболочки резервуара.

10.1.5. Проектная высота расположения днища резервуара определяется технологическим заданием, однако, эта высота должна превышать максимальный уровень окружающей спланированной поверхности земли минимум на 0.5 м, а после достижения основанием расчетных осадок высота днища над уровнем окружающей земли должна быть не менее 0,15 м.

10.1.6. В проекте КМ должно быть представлено задание для проектирования основания и фундаментов под резервуар, включающее расчетные реактивные усилия (нагрузки), передаваемые от корпуса резервуара на его фундамент, а также величины допустимых деформаций основания.

10.2. Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара

10.2.1. Реактивные усилия, передаваемые с корпуса на основание и фундамент резервуара, определяются в зависимости от конструктивных, технологических, климатических, сейсмических нагрузок и их сочетаний, приведенных в таблице П.4.6 Приложения П.4.

10.2.2. В состав нагрузок, передаваемых по контуру стенки резервуара на его фундамент, входят нагрузки двух типов.

Нагрузки первого типа, обеспечивающие осесимметричное распределение усилий по контуру стенки, включают:

— вес резервуара с учетом оборудования и теплоизоляции, за вычетом центральной части днища;

— избыточное давление и разрежение в газовом пространстве резервуара.

Нагрузка второго типа возникает от ветрового воздействия на корпус резервуара и создает кососимметричное распределение усилий по контуру стенки.

Ветровая нагрузка вызывает появление опрокидывающего момента, вычисляемого относительно точки, расположенной на оси симметрии опорного контура стенки с подветренной стороны резервуара. Нагрузки первого типа создают момент, препятствующий опрокидыванию резервуара.

10.2.3. Перечень необходимых расчетов включает:

— определение нагрузок на центральную часть днища в условиях эксплуатации, гидро- пневмоиспытаний и при сейсмическом воздействии;

— расчет максимальных и минимальных нагрузок по контуру стенки в условиях эксплуатации и при сейсмическом воздействии;

— проверку на отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления на пустой резервуар;

— проверку на опрокидывание пустого резервуара путем сравнения опрокидывающего момента и момента от удерживающих сил;

— проверку резервуара с продуктом на опрокидывание в условиях землетрясения;

— расчет анкеров, если происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего давления на пустой резервуар;

— расчет анкеров, если устойчивость пустого резервуара от опрокидывания не обеспечена;

— расчет анкеров, если устойчивость резервуара с продуктом от опрокидывания при землетрясении не обеспечена.

Расчет нагрузок на основание и фундамент резервуара при землетрясении приведен в п. 9.6.6.

10.2.4. Опрокидывающий момент, действующий на резервуар в результате ветрового воздействия, вычисляется по формуле:

10.2.5. Расчетная погонная нагрузка по контуру стенки характеризуется максимальным и минимальным значениями, соответствующими диаметрально противоположным участкам фундамента (рис. 10.1). Максимальная и минимальная нагрузки определяются соответственно, как сумма и разность максимальных нагрузок первого и второго типа (с учетом знаков). Расчетная нагрузка по контуру стенки в основании резервуара определяется по формулам:

Рис. 10.1. Нагрузки на фундамент, передаваемые по контуру стенки резервуара

10.2.6. Расчетная вертикальная нагрузка на фундамент резервуара, соответствующая 1-му расчетному сочетанию нагрузок (таблица П. 4.6 Приложения П.4), составляет:

10.2.7. Если теплоизоляция, или вакуум, или снеговая нагрузка отсутствуют, формула 10.2.6 должна быть приведена в соответствие с полученным сочетанием нагрузок.

10.2.8. Коэффициент fs назначается согласно указаниям п. 9.2.3.1.7.

10.2.9. Нагрузки на центральную часть днища определяются исходя из величины внутреннего избыточного давления, максимального проектного уровня налива и плотности продукта (эксплуатация) или воды (гидро- пневмоиспытания). Эту нагрузку следует определять по формулам:

pf = γn[0,001g(ρH + ρstbc) + 1,2p],

Pfg = γn[0,001g(ρgH0g + ρstbc) + 1,25p].

10.2.10. Требования по установке анкеров

10.2.10.1. Анкеровка корпуса резервуара требуется если:

— происходит отрыв окраек днища от фундамента при действии внутреннего избыточного давления;

— момент от сил, вызванных ветровым воздействием, превышает момент от вертикальных удерживающих сил, действующих на пустой резервуар.

10.2.10.2. В случаях, указанных в п. 10.2.10.1, стенка резервуара прикрепляется к фундаменту анкерными устройствами, шаг установки и размеры которых определяются расчетом.

10.2.10.3. Требуется установка анкеров, если выполняются следующие неравенства, соответствующие условиям п. 10.2.10.1:

Qmin 3 и не менее 1,0 для резервуаров объемом свыше 3000 м 3 . Толщина железобетонного кольца принимается не менее 0,3 м. При строительстве резервуаров в сейсмических районах наличие кольцевого железобетонного фундамента является обязательным. Ширина кольца должна быть не менее 1.5 м, а толщина не менее 0,4 м.

Рис. 10.4. Сплошная железобетонная плита

10.3.4. Фундамент в виде сплошной железобетонной плиты рекомендуется для резервуаров диаметром не более 15 м на немерзлых грунтах, для всех резервуаров на мерзлых грунтах, а также для всех резервуаров при хранении в них этилированных бензинов, реактивного топлива или иных ядовитых продуктов. Для обнаружения возможных протечек продукта железобетонная плита должна иметь уклон не менее 1 % от центра к периметру, а также радиально расположенные дренажные канавки.

Источник

ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

Дата введения: 01.03.2017

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1. Разработан Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»), Обществом с ограниченной ответственностью «ГлобалТэнкс Инжиниринг» (ООО «ГТИ»). Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов «Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»)

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 июня 2016 г. № 49)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |

|---|---|---|

| Азербайджан | AZ | Азстандарт |

| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |

| Грузия | GE | Грузстандарт |

| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |

| Россия | RU | Русстандарт |

4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. №982-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31385-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2017 г.

5. ГОСТ 31385-2016 включен в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N9 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

6. ВЗАМЕН ГОСТ 31385-2008

Содержание

5 Основные положения и требования

6 Требования к проектированию резервуаров

9 Сварка резервуара

10 Срок службы и обеспечение безопасной эксплуатации резервуаров

Источник

ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия» — 2

6.1.8 Патрубки и люки в крыше резервуара

Количество, размеры и типы патрубков (рисунок 16) зависят от назначения и объема резервуара и определяются заказчиком резервуара.

Рекомендуются патрубки в крыше номинальным диаметром 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм. Конструктивное исполнение патрубков в крыше должно соответствовать рисункам 12, 16, 17 и таблице 11.

Таблица 11 — Конструктивные параметры патрубков в крыше резервуара

Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр патрубка DN | Dρ | tρ (см. примеч.1) | DR | В, не менее (см. примеч.2) |

| 50 | 57 | 5 | — | 150 |

| 80 | 89 | 5 | 200 | 150 |

| 100 | 108; 114 | 5 | 220 | 150 |

| 150 | 159; 168 | 5 | 320 | 150 |

| 200 | 219 | 5 | 440 | 200 |

| 250 | 273 | 6 | 550 | 200 |

| 300 | 325 | 6 | 650 | 200 |

| 350 | 377 | 6 | 760 | 200 |

| 400 | 426 | 6 | 860 | 200 |

| 500 | 530 | 6 | 1060 | 200 |

| 600 | 630 | 6 | 1160 | 200 |

| 700 | 720 | 7 | 1250 | 250 |

| 800 | 820 | 7 | 1350 | 250 |

| 900 | 920 | 7 | 1450 | 250 |

| 1000 | 1020 | 7 | 1500 | 250 |

| Примечания: 1) tρ — минимальная конструктивная толщина без учета припуска на коррозию; 2) при наличии теплоизоляции крыши размер В следует увеличить на толщину теплоизоляции; 3) отклонения от размеров, указанных в таблице, следует подтверждать расчетом. | ||||

Фланцы патрубков в крыше следует выполнять по ГОСТ 33259: типы 01 и 11, исполнение В, ряд 1 на номинальное давление 2,5 кгс/см 2 , если иное не оговорено в техническом задании на проектирование.

Если патрубок используется для вентиляции, обечайка (труба) должна быть обрезана снизу заподлицо с настилом крыши (тип «F»).

По требованию заказчика резервуара патрубки в крыше резервуара без понтона, эксплуатируемого при избыточном давлении в газовом пространстве, могут комплектоваться временными заглушками по АТК 24.200.02-90 на номинальное давление 6 кгс/см 2 , предназначенными для герметизации резервуара при проведении испытаний после окончания монтажа.

Для осмотра внутреннего пространства резервуара, его вентиляции при проведении внутренних работ, а также для различных монтажных целей резервуар должен быть снабжен не менее чем двумя люками в крыше.

Рекомендуются люки номинальным диаметром 500, 600, 800 и 1000 мм. Конструктивное исполнение люков в крыше должно соответствовать рисункам 16, 17 и таблице 12.

Для удобства эксплуатации крышки световых люков должны быть снабжены поворотными устройствами, а крышки монтажных люков — ручками.

Таблица 12 — Конструктивные параметры люков в крыше резервуара

Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр люка DN | Dρ | DR | Количество болтов, шт. |

| 500 | 530 | 1060 | 16 |

| 600 | 630 | 1160 | 20 |

| 800 | 820 | 1400 | 24 |

| 1000 | 1020 | 1500 | 28 |

6.1.9 Понтоны

6.1.9.1 Понтоны применяют в резервуарах для хранения легко испаряющихся продуктов и предназначены для сокращения потерь от испарения. Понтоны должны отвечать следующим основным требованиям:

— понтон должен максимально перекрывать поверхность хранимого продукта;

— резервуары с понтоном должны эксплуатироваться без внутреннего давления и вакуума в газовом пространстве резервуара;

— все соединения понтона, подверженные непосредственному воздействию продукта или его паров, должны быть плотными и проконтролированы на герметичность;

— любой материал, уплотняющий соединения понтона, должен быть совместим с хранимым продуктом.

6.1.9.2 Применяют следующие основные типы понтонов:

а) однодечный понтон, имеющий центральную однослойную мембрану (деку), разделенную при необходимости на отсеки и расположенные по периметру кольцевые короба (открытые или закрытые сверху);

б) двудечный понтон, состоящий из герметичных коробов, расположенных по всей площади понтона;

в) комбинированный понтон с открытыми или закрытыми радиально расположенными коробами и однодечными вставками, соединяющими короба;

г) понтон на поплавках с герметичным настилом;

д) блочный понтон толщиной не менее 60 мм с герметичными отсеками, пустотелыми или заполненными вспененным или иным материалом;

е) понтон из неметаллических композитных или синтетических материалов.

6.1.9.3 Конструкция понтона должна обеспечивать его нормальную работу по всей высоте рабочего хода без перекосов, вращения во время движения и остановок.

6.1.9.4 Борт понтона и бортовые ограждения всех устройств, проходящих через понтон (опор стационарной крыши, направляющих понтона и пр.) с учетом расчетного погружения и крена понтона в рабочем состоянии (без нарушения герметичности отдельных элементов) должны превышать уровень продукта не менее чем на 100 мм. Такое же превышение должны иметь патрубки и люки в понтоне.

6.1.9.5 Пространство между стенкой резервуара и бортом понтона, а также между бортовыми ограждениями и проходящими сквозь них элементами должно быть уплотнено с помощью специальных устройств (затворов).

6.1.9.6 Понтон должен быть сконструирован таким образом, чтобы номинальный зазор между понтоном и стенкой резервуара составлял от 150 до 200 мм с допускаемым отклонением ±100 мм. Значение зазора должно устанавливаться в зависимости от конструкции применяемого затвора.

6.1.9.7 Минимальная конструктивная толщина стальных элементов понтона должна быть не менее: 5 мм для поверхностей, находящихся в контакте с продуктом или его парами (нижняя дека и борт понтона); 3 мм — для прочих поверхностей. При использовании в понтонах элементов из нержавеющей стали, углеродистой стали с металлизационными покрытиями или алюминиевых сплавов их толщину следует определять на основании прочностных и деформационных расчетов, а также с учетом коррозионной стойкости. Толщина таких элементов должна быть не менее 1,2 мм.

6.1.9.8 Понтон должен иметь опоры, позволяющие фиксировать его в двух нижних положениях — рабочем и ремонтном.

Рабочее положение определяется минимальной высотой, при которой конструкции понтона отстоят не менее чем на 100 мм от верхних частей устройств, находящихся на днище или стенке резервуара и препятствующих дальнейшему опусканию понтона.

Ремонтное положение определяется минимальной высотой, при которой возможен свободный проход человека по всей поверхности днища резервуара под понтоном — от 1,8 до 2,0 м.

Рабочее и ремонтное положения понтона фиксируют с помощью опор, которые могут устанавливаться в понтоне, а также на днище или стенке резервуара. Возможна фиксация нижних положений понтона путем его подвешивания на цепях или тросах к стационарной крыше резервуара.

По согласованию с заказчиком применяют опорные конструкции одного фиксированного положения (не ниже ремонтного).

Опоры, изготовленные в виде стоек из трубы или другого замкнутого профиля, должны быть заглушены или иметь отверстия в нижней части для обеспечения дренажа.

6.1.9.9 В случае применения опорных стоек для распределения сосредоточенных нагрузок, передаваемых стальным понтоном на днище резервуара, под опорными стойками должны быть установлены стальные подкладки (толщиной, равной толщине днища), приваренные к днищу резервуара сплошным швом. Размер подкладок должен определяться допусками на отклонения опорных стоек понтона.

6.1.9.10 Для исключения вращения понтона необходимо использовать направляющие в виде труб, которые одновременно могут выполнять и технологические функции — в них могут располагаться приборы контроля, измерения и автоматики.

По условиям надежности работы понтона рекомендуется иметь одну направляющую.

В качестве направляющих понтона допускается также использовать тросовые либо другие конструктивные системы.

В местах прохода сквозь понтон направляющих должны быть предусмотрены уплотнения для снижения потерь от испарения во время вертикальных и горизонтальных перемещений понтона.

6.1.9.11 Понтоны должны иметь предохранительные вентиляционные клапаны, открывающиеся при нахождении понтона на опорах и предохраняющие понтон и уплотняющий затвор от перенапряжения и повреждения при заполнении или опорожнении резервуара. Размеры и количество вентиляционных клапанов определяются производительностью приемо-раздаточных операций.

6.1.9.12 В стационарной крыше или стенке резервуара с понтоном должны быть предусмотрены вентиляционные проемы, равномерно расположенные по периметру на расстоянии не более 10 м друг от друга (но не менее четырех), и один проем в центре крыши. Общая открытая площадь всех проемов должна быть больше или равна 0,06 м 2 на 1 м диаметра резервуара. Отверстия проемов должны быть закрыты сеткой из нержавеющей стали с ячейками 10х10 мм и предохранительными кожухами для защиты от атмосферных воздействий. Установка огнепреградителей на вентиляционных проемах не рекомендуется (если иное не оговорено в действующих национальных стандартах).

Конструкция вентиляционных проемов должна обеспечивать надежную вентиляцию надпонтонного пространства и предусматривать возможность открывания защитного кожуха и использования проемов в качестве смотровых люков.

6.1.9.13 Для доступа на понтон в резервуаре должно быть предусмотрено не менее одного люка-лаза в стенке, расположенного таким образом, чтобы через него можно было попасть на понтон, находящийся в ремонтном положении.

Понтоны должны иметь не менее одного люка номинальным диаметром не менее 600 мм, позволяющего осуществлять вентиляцию и проход обслуживающего персонала под понтон, когда из резервуара удален продукт.

6.1.9.14 Все токопроводящие части понтона должны быть электрически взаимосвязаны и соединены со стенкой или крышей резервуара.

Это может быть достигнуто при помощи гибких кабелей, идущих от стационарной крыши резервуара к понтону (минимум два). При выборе кабелей следует учитывать их гибкость, прочность, коррозионную стойкость, электрическое сопротивление, надежность соединений и срок службы.

6.1.9.15 Закрытые короба понтона должны быть снабжены смотровыми люками с быстросъемными крышками или иными устройствами для контроля возможной потери герметичности коробов.

На понтонах резервуаров объемом 5000 м 3 и более должен быть установлен кольцевой барьер для удержания пены, подаваемой сверху при пожаре в зону кольцевого зазора. Расположение и высоту кольцевого барьера следует определять из условия создания расчетного слоя пены в зоне кольцевого зазора между барьером и стенкой резервуара.

Верх барьера должен быть выше уплотняющего затвора не менее чем на 200 мм.

6.1.9.16 Понтон рассчитывают таким образом, чтобы он мог в положении на плаву или на опорах обеспечивать несущую способность и плавучесть для нагрузок, указанных в таблице 13.

Таблица 13 — Расчетные сочетания воздействий на понтон

| Номер сочетания | Расчетное сочетание воздействий | Положение | Примечание |

| 1 | Двойной собственный вес | Плавающее | — |

| 2 | Собственный вес и 0,24 кПа равномерно распределенной нагрузки | Плавающее | — |

| 3 | Собственный вес и 2,0 кН на 0,1 м 2 в любом месте понтона | Плавающее | — |

| 4 | Собственный вес и затопление центральной деки и двух смежных отсеков | Плавающее | Понтоны типа «а» |

| 5 | Собственный вес и затопление трех любых коробов | Плавающее | Понтоны типа «б» и «в» |

| 6 | Собственный вес и затопление 10% поплавков | Плавающее | Понтоны типа «г» |

| 7 | Собственный вес и воздействие газовоздушной подушки на площади не менее 10% площади понтона (плотность газовоздушной фракции не более 0,3 т/м 3 ) | Плавающее | По требованию заказчика |

| 8 | Собственный вес и 2,0 кН на 0,1 м 2 в любом месте понтона | На опорах | — |

| 9 | Собственный вес и 0,24 кПа равномерно распределенной нагрузки | На опорах | — |

6.1.9.17 Плотность продукта для выполнения расчетов принимают равной 0,7 т/м 3 .

6.1.9.18 Элементы и узлы понтона должны быть запроектированы таким образом, чтобы максимальные усилия и деформации в них не превышали предельных значений по прочности и устойчивости, установленных действующими нормативными документами*.

* На территории Российской Федерации действуют СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» и СП 128.13330.2012 «СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции».

6.1.9.19 Плавучесть понтона при отсутствии повреждений считается обеспеченной, если в положении на плаву превышение верха бортового элемента над уровнем продукта составляет не менее 100 мм.

6.1.9.20 Плавучесть понтона при наличии повреждений считается обеспеченной, если в положении на плаву верх бортового элемента и переборок расположен выше уровня продукта.

6.1.9.21 Расчет понтона выполняют в такой последовательности:

а) выбор конструктивной схемы понтона и предварительное определение толщин элементов исходя из функциональных, конструктивных и технологических требований;

б) назначение комбинаций воздействий, приведенных в таблице 13, учитывающих значение и характер действующих нагрузок, а также возможность потери герметичности отдельных отсеков понтона;

в) моделирование конструкции понтона методом конечного элемента (КЭ);

г) расчет равновесных положений понтона, погруженного в жидкость для всех расчетных комбинаций воздействий;

д) проверка плавучести понтона; если плавучесть понтона не обеспечена, проводят изменение его конструктивной схемы и повторяют расчет, начиная с перечисления а);

е) проверка несущей способности конструктивных элементов понтона для полученных положений равновесия; в случае изменения толщин элементов, расчет повторяют, начиная с перечисления в);

ж) проверка прочности и устойчивости опор.

6.1.10 Плавающие крыши

6.1.10.1 Резервуары с плавающей крышей являются альтернативой резервуарам со стационарной крышей и понтоном. Выбор между этими типами резервуаров должен основываться на сравнении их технико-экономических показателей и условий эксплуатации.

6.1.10.2 Применяют плавающие крыши следующих типов:

а) однодечная плавающая крыша, состоящая из герметичных кольцевых коробов, расположенных по периметру крыши, и центральной однослойной мембраны (деки), имеющей организованный уклон к центру;

б) двудечная плавающая крыша, имеющая два варианта исполнения:

— с радиальным расположением коробов,

— с кольцевым расположением отсеков;

в) комбинированная плавающая крыша с радиальными герметичными коробами и однодечными вставками между ними.

6.1.10.3 Максимально допустимая расчетная снеговая нагрузка:

— 240 кг/м 2 — для однодечных плавающих крыш;

— без ограничений — для двудечных и комбинированных плавающих крыш.

6.1.10.4 Плавающая крыша должна быть запроектирована таким образом, чтобы при наполнении или опорожнении резервуара не происходило потопления крыши или повреждения ее конструктивных узлов и приспособлений, а также конструктивных элементов, находящихся на стенке и днище резервуара.

6.1.10.5 В рабочем положении плавающая крыша должна полностью контактировать с поверхностью хранимого продукта.

Верхняя отметка периферийной стенки (борта) плавающей крыши должна превышать уровень продукта не менее чем на 150 мм.

В опорожненном резервуаре плавающая крыша должна находиться на стойках, опирающихся на днище резервуара. Конструкции днища и основания должны обеспечивать восприятие нагрузок при опирании плавающей крыши на стойки.

6.1.10.6 Плавучесть плавающей крыши должна обеспечиваться ее герметичностью со стороны продукта, а также герметичностью входящих в конструкцию крыши коробов и отсеков.

6.1.10.7 Каждый короб или отсек плавающей крыши в верхней части должен иметь смотровой люк с легкосъемной крышкой для визуального контроля возможной потери герметичности.

Конструкция крышки и высота обечайки смотрового люка должны исключать попадание дождевой воды или снега внутрь короба или отсека, а также исключать попадание нефти и нефтепродукта на верх плавающей крыши.

6.1.10.8 Доступ на плавающую крышу должен обеспечиваться лестницей, которая автоматически следует любому положению крыши по высоте. Одним из рекомендуемых типов применяемых лестниц является катучая лестница, которая имеет верхнее шарнирное крепление к стенке резервуара и нижние ролики, перемещающиеся по направляющим, установленным на плавающей крыше (путь катучей лестницы).

6.1.10.9 Конструкция плавающей крыши должна обеспечивать сток ливневых вод с ее поверхности и отвод их за пределы резервуара. Для этой цели плавающая крыша должна быть оборудована системой основного водоспуска, состоящей из ливнеприемных устройств и отводящих трубопроводов (количество ливнеприемных устройств определяется расчетом). Ливнеприемные устройства могут соединяться с одним трубопроводом.

Уклон поверхностей в положении крыши на плаву, по которым осуществляется отведение осадков, должен быть не менее 1:100. Ливнеприемное устройство должно быть оборудовано клапаном (задвижкой), исключающим попадание хранимого продукта на плавающую крышу при нарушении герметичности трубопроводов водоспуска.

Кроме основного водоспуска плавающие крыши должны иметь аварийные водоспуски для сброса ливневых вод непосредственно в хранимый продукт.

Диаметр трубопроводов системы основного водоспуска должен быть не менее:

— 80 мм — для резервуаров диаметром до 30 м;

— 100 мм — для резервуаров диаметром свыше 30 до 60 м;

— 150 мм — для резервуаров диаметром свыше 60 м.

6.1.10.10 Плавающие крыши должны иметь минимум два предохранительных вентиляционных клапана, открывающихся при нахождении плавающей крыши на опорных стойках и предохраняющие плавающую крышу и уплотняющий затвор от перенапряжения и повреждения при заполнении или опорожнении резервуара. Размеры и количество вентиляционных клапанов определяются производительностью приемо-раздаточных операций.

6.1.10.11 Плавающие крыши должны иметь опорные стойки, позволяющие фиксировать крышу в двух нижних положениях — рабочем и ремонтном. Рабочее положение определяется минимальной высотой, при которой конструкции плавающей крыши отстоят не менее чем на 100 мм от верхних частей устройств, находящихся на днище или на стенке резервуара и препятствующих дальнейшему опусканию плавающей крыши. Ремонтное положение определяется минимальной высотой, при которой возможен свободный проход человека по днищу резервуара под плавающей крышей, — от 1,8 до 2,0 м.

Опорные стойки, изготовленные из трубы или другого замкнутого профиля, должны быть заглушены или иметь отверстия в нижней части для обеспечения дренажа.

Для распределения нагрузок, передаваемых плавающей крышей на днище резервуара, под опорными стойками должны быть установлены стальные подкладки (см. 6.1.9.9).

6.1.10.12 Плавающие крыши должны иметь не менее одного люка номинальным диаметром не менее 600 мм, позволяющего осуществлять вентиляцию и проход обслуживающего персонала под плавающую крышу, когда из резервуара удален продукт.

6.1.10.13 Для исключения вращения плавающей крыши следует использовать направляющие в виде труб, выполняющих также технологические функции. Рекомендуется установка одной направляющей.

6.1.10.14 Пространство между стенкой резервуара и наружным бортом плавающей крыши должно быть уплотнено при помощи специального устройства — затвора, имеющего также погодозащитный козырек от непосредственного воздействия атмосферных осадков на затвор (установка осуществляется по указанию заказчика).

Номинальный зазор между стенкой резервуара и вертикальным бортом плавающей крыши для установки затвора должен составлять от 200 до 275 мм с допускаемыми отклонениями ±100 мм.

6.1.10.15 На плавающей крыше должен быть установлен кольцевой барьер для удержания пены, подаваемой при пожаре в зону кольцевого зазора. Расположение и высоту кольцевого барьера следует определять из условия создания расчетного слоя пены в зоне кольцевого зазора между барьером и стенкой резервуара.

Высота барьера должна быть не менее 1 м. В нижней части барьера следует предусматривать дренажные отверстия для стока продуктов разрушения пены и атмосферных вод.

6.1.10.16 Все токопроводящие части плавающей крыши, включая катучую лестницу, должны быть электрически взаимосвязаны и соединены со стенкой резервуара.

Конструкция крепления заземляющих кабелей плавающей крыши должна исключать повреждение кабеля в процессе эксплуатации резервуара.

6.1.10.17 Минимальная конструктивная толщина стальных элементов плавающих крыш должна быть не менее 5 мм для нижней деки и наружного борта плавающей крыши; 4 мм — для прочих конструкций.

6.1.10.18 Плавающая крыша должна быть рассчитана таким образом, чтобы она могла в положении на плаву или на опорах обеспечивать несущую способность и плавучесть при нагрузках, указанных в таблице 14.

6.1.10.19 Плотность продукта для выполнения расчетов принимают равной 0,7 т/м 3 .

Таблица 14 — Расчетные сочетания воздействий на плавающую крышу

| Номер сочетания | Расчетное сочетание воздействий | Положение | Примечание |

| 1 | Собственный вес и равномерно или неравномерно распределенная снеговая нагрузка | Плавающее | |

| 2 | Собственный вес и 250 мм атмосферной воды | Плавающее | При отсутствии аварийной системы дренажа |

| 3 | Собственный вес и два затопленных смежных отсека и равномерно распределенная снеговая нагрузка | Плавающее | Для двудечных крыш |

| Собственный вес и затопление центральной деки и двух смежных отсеков | Для однодечных крыш | ||

| 4 | Собственный вес и равномерно или неравномерно распределенная снеговая нагрузка | На опорных стойках | Снеговую нагрузку принимают не менее 1,5 кПа. Неравномерную нагрузку принимают в соответствии с рисунком 18 |

6.1.10.20 Распределение неравномерной снеговой нагрузки по поверхности плавающей крыши psr, МПа, принимают в соответствии с формулой:

где ps — расчетная снеговая нагрузка на поверхности земли, определяемая в соответствии с действующими нормативными документами*;

* На территории Российской Федерации действует СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия».

μ — безразмерный коэффициент, принимающий, в зависимости от положения расчетной точки на крыше (рисунок 18), следующие значения:

Здесь D, Hs — диаметр и высота резервуара.

6.1.10.21 Рекомендуемые максимальные усилия и деформации элементов и узлов плавающей крыши по прочности и устойчивости определяются в соответствии с действующими нормативными документами*.

* На территории Российской Федерации действует СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции».

6.1.10.22 Плавучесть плавающей крыши при отсутствии повреждений рекомендуется считать обеспеченной, если в положении на плаву превышение верха любого бортового элемента (включая переборки) над уровнем продукта составляет не менее 150 мм.

6.1.10.23 Плавучесть плавающей крыши при наличии повреждений следует считать обеспеченной, если в положении на плаву верх любого бортового элемента и переборок расположен выше уровня продукта.

6.1.10.24 Расчет плавающих крыш рекомендуется выполнять в такой последовательности:

а) выбор конструктивной схемы плавающей крыши и предварительное определение толщин элементов исходя из функциональных, конструктивных и технологических требований;

б) назначение комбинаций воздействий, приведенных в таблице 14 настоящего стандарта, учитывающих значение и характер действующих нагрузок, а также возможность потери герметичности отдельных отсеков плавающей крыши;

в) моделирование конструкции плавающей крыши методом КЭ;

г) расчет равновесных положений плавающей крыши, погруженной в жидкость для всех расчетных комбинаций воздействий;

д) проверка плавучести плавающей крыши; если плавучесть крыши не обеспечена, производят изменение ее конструктивной схемы и повторяют расчет, начиная с перечисления а);

е) проверка несущей способности конструктивных элементов плавающей крыши для полученных положений равновесия; в случае изменения толщин элементов расчет повторяют, начиная с перечисления в);

ж) проверка прочности и устойчивости опор с учетом действий снеговой нагрузки.

6.1.11 Площадки, переходы, лестницы, ограждения

6.1.11.1 Резервуар должен быть укомплектован площадками и лестницами.

6.1.11.2 Резервуары со стационарной крышей должны иметь круговую площадку на крыше или стенке, обеспечивающую доступ к оборудованию, расположенному по периметру крыши, и лестницу для подъема на круговую площадку, а также при необходимости дополнительные площадки на крыше и на стенке.

6.1.11.3 Резервуары с плавающей крышей должны иметь круговую площадку по верху стенки, наружную лестницу для подъема на круговую площадку и внутреннюю катучую лестницу для спуска на плавающую крышу.

6.1.11.4 При компактном расположении резервуары могут соединяться между собой переходными площадками (переходами), при этом на каждую группу соединенных резервуаров должно быть не менее двух лестниц, расположенных с противоположных сторон.

6.1.11.5 Площадки (в том числе переходы и промежуточные площадки лестниц) должны соответствовать следующим требованиям:

— площадки, соединяющие любую часть резервуара с любой частью соседнего резервуара либо другой отдельно стоящей конструкцией, должны иметь опорные устройства, допускающие свободное перемещение соединяемых конструкций;

— ширина площадок на уровне настила должна быть не менее 700 мм;

— для площадок рекомендуется применение решетчатого настила;

— значение зазора между элементами настила должно быть не более 40 мм;

— конструкция площадок должна выдерживать сосредоточенную нагрузку 4,5 кН или равномерно-распределенную нагрузку 550 кг/м 2 .

6.1.11.6 Площадки, расположенные на уровне более 0,75 м от поверхности земли или какой-либо другой поверхности, на которую возможно падение с площадки, должны иметь ограждения с тех сторон, где возможно падение.

6.1.11.7 Для подъема на круговую площадку резервуара используют отдельно стоящие (шахтные) или расположенные вдоль стенки (кольцевые) лестницы.

6.1.11.8 Шахтные лестницы имеют собственный фундамент, к которому прикрепляются анкерными болтами. Шахтные лестницы должны крепиться в верхней части к стенке резервуара распорками. Конструкция распорок должна учитывать возможность неравномерной осадки основания резервуара и фундамента лестницы.

Допускается использовать шахтные лестницы в качестве технологического элемента (каркаса) для наворачивания рулонируемых полотнищ (стенок, днищ и др.) для их транспортирования к месту монтажа. В этом случае лестницы должны иметь кольцевые элементы диаметром не менее 2,6 м.

6.1.11.9 Одномаршевые лестницы применяют для резервуаров с высотой стенки не более 7,5 м.

6.1.11.10 Кольцевые лестницы полностью опираются на стенку резервуара, а их нижний марш должен не доходить до земли на расстояние от 100 до 250 мм.

Кольцевые лестницы резервуаров высотой более 7,5 м должны иметь промежуточные площадки, расстояние между которыми по высоте не должно превышать 6 м.

Кольцевые лестницы, у которых зазор между стенкой резервуара и лестницей превышает 150 мм, должны иметь ограждение как с наружной, так и с внутренней (у стенки) стороны.

6.1.11.11 Марши шахтных и кольцевых лестниц должны соответствовать следующим требованиям:

— угол по отношению к горизонтальной поверхности — не более 50°;

— ширина марша — не менее 700 мм;

— ширина ступени — не менее 200 мм;

— расстояние по высоте между ступенями должно быть одинаковым и не должно превышать 250 мм;

— ступени должны иметь уклон вовнутрь от 2 до 5°;

— ступени должны изготовляться из решетчатого металла, препятствующего скольжению;

— конструкция марша должна выдерживать сосредоточенную нагрузку не менее 4,5 кН.

6.1.11.12 Ограждения площадок и лестничных маршей, состоящие из стоек, перил, промежуточных планок и бортовой (нижней) полосы, должны соответствовать следующим требованиям:

— стойки должны быть расположены на расстоянии не более 2,0 м друг от друга;

— верх перил должен находиться на расстоянии не менее 1,25 м от уровня настила площадки и не менее 1,0 м от уровня ступени лестничного марша (расстояние по вертикали от носка ступени до верха поручня, рисунок 19);

— бортовая полоса ограждения площадок должна быть шириной не менее 150 мм и располагаться с зазором от 10 до 20 мм от настила, в качестве бортовой полосы лестничных маршей допускается использовать косоуры (тетивы), для которых превышение над носком ступени должно составлять не менее 50 мм (см. рисунок 19);

— расстояния между перилами, промежуточными планками, бортовой полосой (или косоуром) должны быть не более 400 мм (см. рисунок 19);

— ограждения должны выдерживать нагрузку 0,9 кН, приложенную в любом направлении к любой точке поручня.

6.1.11.13 Катучие лестницы резервуаров с плавающими крышами должны обеспечивать доступ с переходной площадки на плавающую крышу при изменении ее положения от нижнего до верхнего рабочих уровней.

Катучие лестницы должны соответствовать следующим требованиям:

— допустимый угол по отношению к горизонтальной поверхности — от 0 до 50°;

— ширина марша (длина ступени) лестницы — не менее 700 мм;

— значение проступи (расстояние по горизонтали между носками ступеней) — не менее 250 мм;

— допустимое расстояние по высоте между ступенями — от 0 до 250 мм;

— ступени должны изготовляться из решетчатого металла, препятствующего скольжению;

— ограждения, расположенные с обеих сторон катучей лестницы, должны соответствовать требованиям, изложенным в 6.1.11.12;

— конструкция катучей лестницы должна быть рассчитана на восприятие усилий, возникающих в процессе движения плавающей крыши, а также на сосредоточенную нагрузку не менее 5,0 кН и нагрузку от расчетного веса снегового покрова.

6.1.11.14 Для подъема или спуска к площадкам (например, к площадкам пеногенераторов или люков-лазов) используют стремянки (вертикальные лестницы тоннельного типа).

Стремянки должны соответствовать следующим требованиям:

— ширина стремянки должна быть не менее 600 мм;

— расстояние между ступенями должно быть не более 350 мм;

— начиная с высоты 2 м стремянки должны иметь ограждения в виде предохранительных дуг радиусом от 350 до 450 мм, расположенных по высоте на расстояниях не более 800 мм друг от друга и вертикальных полос, расстояние между которыми должно быть не более 200 мм.

6.1.12 Анкерное крепление стенки

6.1.12.1 Анкерное крепление стенки резервуара должно выполняться на основании расчетов при следующих воздействиях:

— внутреннего избыточного давления;

6.1.12.2 Основным местом присоединения анкерных креплений является стенка резервуара, но не листы днища.

6.1.12.3 Конструкцию анкерного крепления выполняют в следующих вариантах, приведенных на рисунках 20, 21:

— анкерные столики с анкерными болтами;

— кольцевая анкерная плита с анкерными болтами;

— анкерные крепления стенки с применением анкерных полос.

Кольцевая анкерная плита с анкерными болтами

6.1.12.4 Расчет анкерного крепления следует выполнять таким образом, чтобы при чрезмерных нагрузках на резервуар, превышающих расчетные, происходило разрушение анкерного болта, но не опорного столика и швов его соединения со стенкой резервуара.

6.1.12.5 Допустимое значение растягивающего напряжения в анкерных болтах не должно превышать половины предела текучести или одной трети временного сопротивления материала болта.

6.1.12.6 Анкерные болты должны быть равномерно затянуты при полном заливе резервуара водой по окончании гидравлических испытаний, но перед созданием внутреннего избыточного давления. Расчетное усилие затяжки анкерных болтов должно составлять не менее 2100 Н. Усилие затяжки должно назначаться в КМ.

6.1.12.7 Диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24 мм.

6.1.12.8 Анкерные крепления следует располагать равномерно по периметру стенки. Расстояние между анкерными болтами не должно превышать 3 м, за исключением резервуаров диаметром до 15 м при их расчете на сейсмику, когда указанное расстояние не должно превышать 2 м.

6.1.12.9 Рекомендуемое количество анкерных болтов, устанавливаемых на резервуаре, должно быть кратно четырем. Анкерные болты должны располагаться симметрично относительно главных осей резервуара и не совпадать с главными осями на плане.

6.1.13 Резервуары с защитной стенкой

6.1.13.1 Резервуары с защитной стенкой обеспечивают повышенный уровень безопасности людей и окружающей среды в случае аварии резервуара и разливов хранимого продукта. Использование резервуаров с защитной стенкой рекомендуется при повышенных требованиях к безопасности, например при расположении резервуаров вблизи жилых зон или по берегам водоемов, а также на производственных площадках, при недостаточности места для устройства обвалования или каре вокруг резервуаров.

6.1.13.2 Резервуары с защитной стенкой состоят из основного внутреннего резервуара, предназначенного для хранения продукта, и защитного наружного резервуара, предназначенного для удержания продукта в случае аварии или нарушения герметичности основного резервуара.

Основной резервуар допускается выполнять со стационарной или плавающей крышей.

6.1.13.3 Диаметр и высота стенки защитного резервуара должны рассчитываться так, чтобы в случае повреждения внутреннего резервуара и перетекания части продукта в защитный резервуар уровень продукта был на 1 м ниже верха стенки защитного резервуара, при этом ширина межстенного пространства должна быть не менее 1,8 м.

6.1.13.4 Днище основного резервуара может опираться непосредственно на днище защитного резервуара.

Уклон днищ резервуаров с защитной стенкой должен быть только наружу (от центра к периферии).

6.1.13.5 Межстенное пространство между наружной и внутренней стенками рекомендуется перекрывать погодозащитным козырьком, предотвращающим падение снега с крыши основного резервуара в межстенное пространство.

6.1.13.6 На основной стенке могут быть установлены стальные аварийные канаты (по указанию заказчика), сечение и места расположения которых определяют расчетом. Канаты должны быть установлены без предварительного натяжения и без провисания между узлами их крепления к стенке.

6.1.13.7 На защитной стенке должны быть установлены кольца жесткости, рассчитанные на гидродинамический удар продукта при аварии основного резервуара.

6.1.13.8 Для удаления атмосферных осадков в межстенном пространстве должны быть установлены лотковые или круглые зумпфы зачистки.

6.1.13.9 При размещении резервуаров с защитной стенкой в составе резервуарных парков складов нефти и нефтепродуктов за диаметр резервуара с защитной стенкой следует принимать диаметр основного резервуара.

Резервуары с защитной стенкой не требуют устройства железобетонного каре для защиты от гидростатического удара продукта при мгновенном хрупком разрушении резервуара, а требуют обычной защиты для гидростатического удержания и организованного отвода растекающейся жидкости.

6.1.13.10 Рекомендуемое конструктивное решение резервуара с защитной стенкой показано на рисунке 22.

Для контроля возможных утечек продукта в межстенном пространстве резервуара должны быть установлены минимум четыре газоанализатора по периметру основного резервуара, а также патрубки для контроля герметичности пространства между основным и защитным днищами.

Для оперативного доступа обслуживающего персонала в межстенное пространство на защитной стенке резервуара рекомендуется устанавливать быстрооткрывающиеся люки с затворами байонетного типа в количестве не менее двух. Люки должны быть рассчитаны и испытаны на заводе-изготовителе на давление 0,25 МПа.

6.1.13.11 Испытания резервуаров с защитной стенкой следует выполнять в два этапа:

1-й — испытание основного резервуара;

2-й — испытание защитного резервуара.

Гидравлическое испытание защитного резервуара следует проводить путем перелива воды из основного резервуара в межстенное пространство до выравнивания уровней в основном и защитном резервуарах (до достижения проектного уровня в защитном резервуаре).

Рисунок 22 — Резервуар с защитной стенкой

По результатам испытаний составляют акты испытаний основного резервуара и отдельно акт гидравлического испытания защитного резервуара.

6.1.13.12 Расчет несущей способности резервуаров с защитной стенкой в аварийной ситуации, связанной с разрушением основного резервуара, следует проводить в соответствии с требованиями специализированных стандартов.

Источник