Сопряжение балок. Конструкция и расчет.

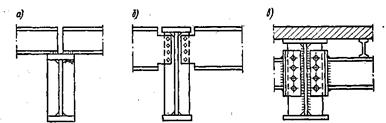

Рис. Сопряжение балок шарнирное

а — поэтажное; б — в одном уровне на болтах; в – пониженное Этажное сопряжение (рис. а) является простейшим, но оно из-за возможного отгиба пояса главной балки может передавать лишь небольшие опорные реакции.

Сопряжения в одном уровне и пониженное сопряжение способны передавать большие опорные реакции. Неудобство сопряжения в одном уровне (рис. б) — необходимость выреза верхней полки и части стенки вспомогательной балки. Этот вырез ослабляет ее сечение и увеличивает трудоемкость сопряжения; кроме того, число болтов, которые можно разместить на стенке балки, ограничено.

Сопряжение балок со стальными колоннами может быть или шарнирным, передающим только опорную реакцию балки, или жестким, передающим на колонну кроме опорной реакции еще и момент защемления балки в колонне. Шарнирное соединение широко применяется в большинстве балочных конструкций, жесткое — в каркасах многоэтажных зданий.

конструкция: Конец балки в месте опирания ее на опору укрепляют опорными ребрами, считая при этом, что вся опорная реакция передается с балки на опору через эти ребра жесткости Ребра жесткости для передачи опорной реакции надежно прикрепляют к стенке сварными швами, а торец ребер жесткости либо плотно пригоняют к нижнему поясу балки, либо строгают для непосредственной передачи опорного давления на стальную колонну. Для правильной передачи давления на колонну центр опорной поверхности ребра надо совмещать с осью полки колонны.

Расчет : При сопряжении в одном уровне вспомогательные балки крепят к ребрам жесткости главных балок. Болтовые соединения в этом случае являются расчетными.

Тип сопряжения зависит от строительной высоты перекрытия.

Строительная высота – это расстояние от низа главной балки до верха настила.

154,4

Так как условие не выполняется, применяем сопряжение в одном уровне:

15,4

Источник

Конструирование и расчёт опорной части балки

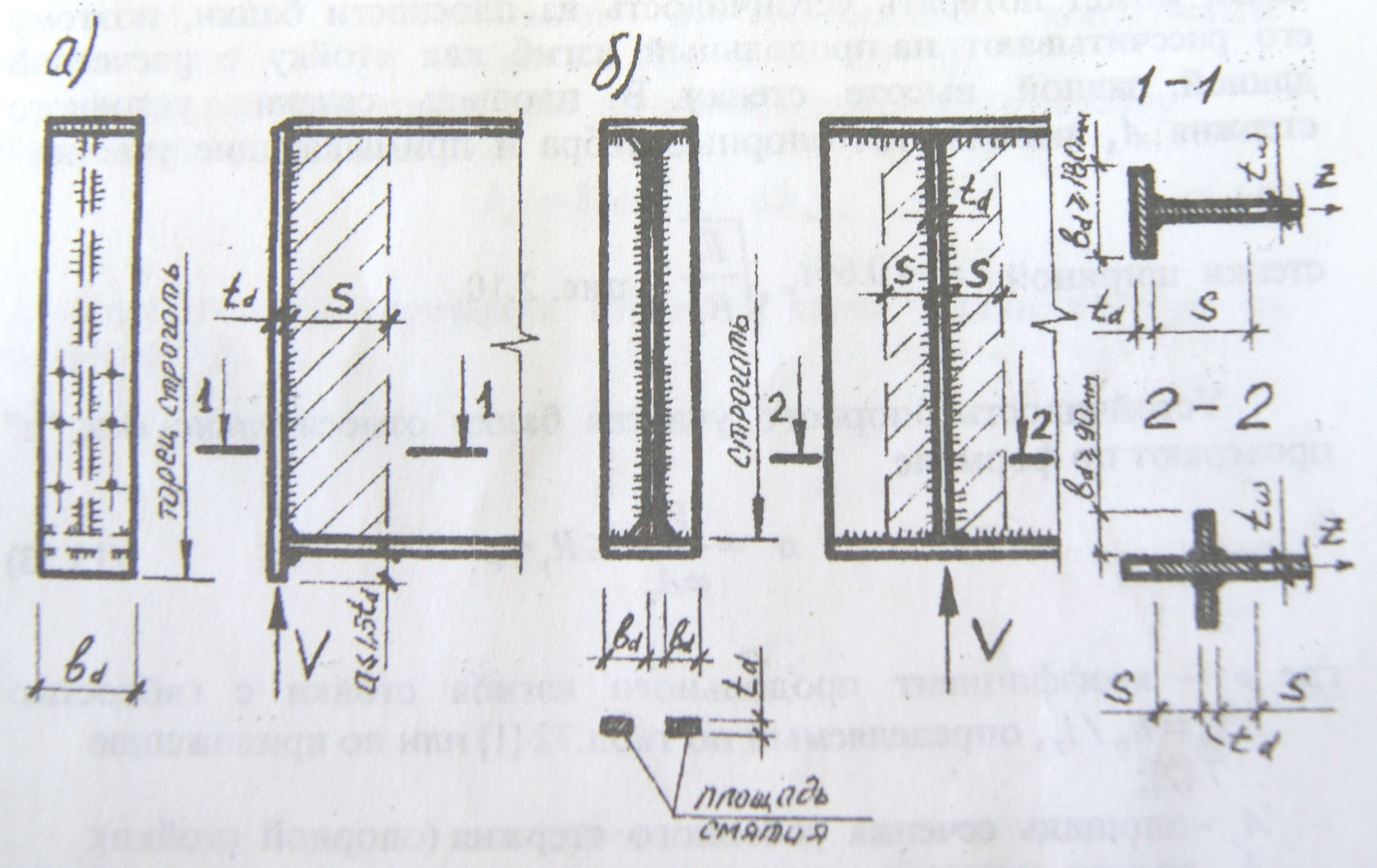

При шарнирном соединении опорная реакция передаётся с балки на колонну через опорные рёбра, которые ставятся или в торце балки или смещаются от торца в зависимости от принятого конструктивного решения, рис.7.28 [2], рис.3.19 [3], рис.3.25 [5], рис.3.28 [5].

Опорные рёбра надёжно прикрепляют к стенке сварными угловыми швами, а торцы строгают (рис.2.10,а) или плотно пригоняют к нижнему поясу балки (рис.2.10,б), причём при таком конструктивном решении ось опорного ребра следует совмещать с осью полки колонны.

Рис.2.10. Опорные части балки

Размеры опорных рёбер находятся из расчёта на смятие их торцевой поверхности опорной реакцией балки V

где Rp– расчётное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки);

Затем задаются одним из размеров сечения опорных рёбер, а второй определяют исходя из требуемой площади смятия. Фактическая площадь смятия будет равна

где Δ=15-20 мм – вырезы в рёбрах.

Из условия местной устойчивости ширина выступающей части ребра (от стенки до его края) не должна превышать

Выступающая вниз часть опорного ребра (рис.2.10,а) не должна превышать

Вследствие недостаточных размеров рёбер опорный участок балки может потерять устойчивость из плоскости балки, поэтому его рассчитывают на продольный изгиб как стойку с расчётной длиной, равной высоте стенки. В площадь сечения условного стержня

включаются опорные рёбра и примыкающие участки стенки шириной

Устойчивость опорного участка балки относительно оси «z»

Проверяют по формуле

где φ – коэффициент продольного изгиба стойки с гибкостью

Для сечения 1-1 (рис.2.10,а):

для сечения 2-2 (рис.2.10,б):

Опорные рёбра приваривают к стенке балки полуавтоматической сваркой двусторонними или четырёхсторонними швами, рис.2.10. Катет углового шва определяется из условия, что расчётная длина флангового шва должна быть не более

где n – количество вертикальных швов.

Катет

Длина рабочей части шва не должна превышать высоту стенки балки

Пример проектирования опорной части балки смотри на стр.168-169 [2].

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТОЙ КОЛОННЫ

Проектирование стержня центрально-сжатой колонны

Расчётное усилие Nв колонне принимается равным сумме двух опорных реакций главных балок Vс коэффициентом 1.01, учитывающим собственный вес колонны (1% от нагрузки на неё).

Расчётная схема колонны определяется способом закрепления её в фундаменте, а также способом прикрепления главных балок.

Сопряжение колонны с фундаментом может быть жёстким или шарнирным. При массивном фундаменте и надёжном креплении стержня колонны анкерными болтами через выносные консоли (рис.3.1,а), устраняющем возможность поворота нижнего сечения, сопряжение считают жёстким. При шарнирном сопряжении колонны с фундаментом анкерные болты ставятся лишь для фиксации проектного положения колонны, закрепления её в процессе монтажа, и прикрепляются непосредственно к опорной плите базы (рис.3.1,б,в).

Рис.3.1.Базы центрально-сжатых колонн: а, б – с траверсой; в – с фрезерованным торцом (1 – анкерный болт; 2 – опорная плита базы; 3 – траверса; 4 – фундамент; 5 – анкерная плитка)

Сопряжение балок с колонной свободное (шарнирное). Для обеспечения неизменяемости пространственной системы при шарнирном закреплении колонн в фундаменте следует предусмотреть систему вертикальных связей по колоннам.

Расчётная длина колонны

где l– геометрическая длина колонны от фундамента до низа главной балки (определяется с учётом отметки верха настила H и заглубления подошвы колонны ниже нулевой отметки на 0.6-0.8 м).

Порядок расчёта стержней центрально-сжатых сплошных и сквозных колонн приведён в [4].

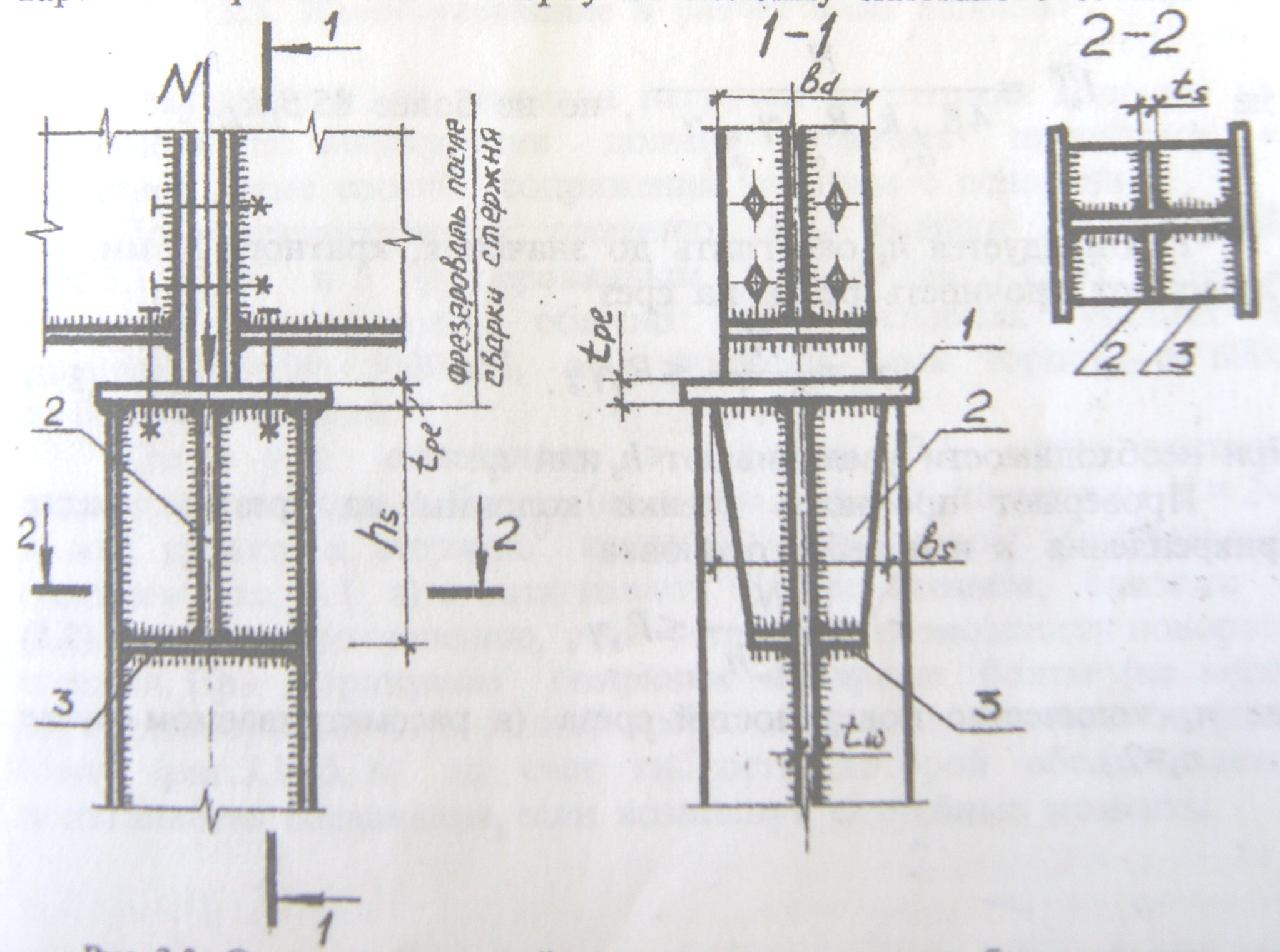

3.2. Конструирование и расчёт оголовка колонны

Оголовок предназначен для восприятия сосредоточенного давления вышележащих конструкций. В задании на проектирование предусмотрено свободное (шарнирное) сопряжение балок с колоннами сверху или сбоку. На рис.3.2. показан вариант опирания балок сверху на колонну сплошного сечения.

Рис.3.2. Оголовок сплошной колонны при опирании балок сверху (1 – опорная плита; 2 – опорное ребро оголовка; 3 – горизонтальное ребро)

Толщину опорной плиты принимают конструктивно в пределах 20-25 мм.

При фрезерованном торце колонны давление от балок передаётся через опорную плиту непосредственно на рёбра оголовка. В этом случае катет горизонтальных швов, соединяющих плиту с рёбрами и с колонной, назначается конструктивно.

Ширину рёбер оголовка

Толщину рёбер находят из условия прочности на смятие

Высоту рёбер определяют требуемой длиной вертикальных швов, передающих нагрузку на стержень колонны. Сварку принимают полуавтоматическую.

где

Рекомендуется

При необходимости увеличивают

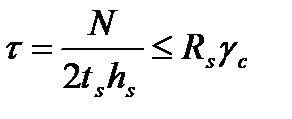

Проверяют прочность стенки колонны на срез в месте прикрепления к ней рёбер оголовка

где

Если условие (3.5) не выполняется, то в верхней части колонны увеличивают толщину стенки устройством вставки толщиной

Место стыка располагают ниже рёбер оголовка и, во избежание резкого изменения сечения, в более толстом листе устраивают скос с уклоном не более 1:5.

Для увеличения жёсткости вертикальных рёбер оголовка и жёсткости стенки при больших нагрузках делают обрамление из горизонтальных рёбер (рис.3.2).

Конструктивные решения оголовков сплошных и сквозных колонн при сопряжении балок сверху или сбоку приведены на рис.8.22[2], рис.8.23[2], рис.3.25[5], рис.3.28[5], рис.4.1[5].

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 2643 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник