Конструктивные схемы зданий и сооружений

Эффективная эксплуатация зданий, т. е. постоянный квалифицированный уход за ними, периодическая оценка их технического состояния (диагностика повреждений) и предупреждение начала развития повреждений, своевременное проведение профилактического и восстановительного ремонтов возможны только при знании конструкций сооружения, особенностей его устройства и работы, эксплуатационных требований и степени их фактического удовлетворения, умении выявить уязвимые места, с которых возможно начало развития повреждений, и др. Именно поэтому работники эксплуатационной службы должны тщательно изучать проект здания; если же оно строится, то в ходе строительства они контролируют качество выполнения всех работ, изучают полученные от строителей исполнительные чертежи и инструкцию по эксплуатации здания, ведут на каждом сооружении паспорт, журнал учета технического состояния (ЖТС) и другие документы, необходимые в процессе эксплуатации зданий и сооружений.

Несмотря на большие отличия зданий различного назначения, обусловленные происходящими в них процессами, все они состоят из ограниченного числа конструктивных элементов, выполняющих в любых сооружениях одни и те же функции. Это основания, фундаменты, стены или каркас, крыша или покрытие, перекрытия, перегородки, лестницы, а также наружные элементы —- входные площадки, балконы, световые галереи или приямки у окон подвалов и др. Конструктивные схемы зданий различного назначения также являются общими: одно-, двух-, трех- и многопролетные. Однако их конкретное конструктивное осуществление может быть отличным в гражданских и производственных зданиях, что вызывается их размерами в плане и по высоте, нагрузками и др.

Сочетание основных несущих элементов фундаментов, стен, опор, ригелей, перекрытий и покрытий можно свести в четыре основных конструктивных схемы (рис. 1.2):

с продольными несущими стенами;

с поперечными несущими стенами или смешанная— с продольными и поперечными стенами; с полным каркасом— каркасная; с неполным каркасом.

Рис. 1.2. Конструктивные схемы зданий

а — с продольными несущими стенами; б — с поперечными несущими стенами; и — с общим каркасом; г — с внутренним несущим каркасом

В конструктивной схеме с продольным несущими стенами нагрузки от крыши и перекрытий на фундаменты и основания передают продольные стены. Они являются определяющими конструктивными элементами в обеспечении устойчивости здания, которая дополняется жесткостью и надежной связью с их перекрытиями, при заанкеривании перекрытий в стены, а также связью продольных стен с лестничными клетками, с внутренними связевыми стенами. Толщина и свободная длина стен определяются расчетом прочности, устойчивости и теплозащитных качеств. Число продольных стен может быть от двух до четырех и более в зависимости от назначения и планировки здания. Стены могут быть кирпичными, блочными, крупнопанельными, причем высота зданий с таким остовом не должна превышать девяти этажей.

При конструктивной схеме здания с поперечными несущими стенами пространственную жесткость и нагрузки от вышележащих частей на фундамент и основание передают поперечные внутренние стены, усиленные в случае необходимости увеличения жесткости и устойчивости перекрытиями, лестничными клетками, наружными продольными стенами. Главное преимущество такой схемы в том, что внутренние несущие стены, в отличие от наружных, не должны обладать теплозащитными качествами и поэтому могут быть возведены из высокопрочного материала, например железобетона, при малом его расходе. При этом продольные наружные стены как ненесущие могут быть выполнены только для обеспечения теплозащиты, т. е. из малопрочного теплоизоляционного материала, что также весьма целесообразно. При такой схеме лишь торцевые стены выполняют несущие и ограждающие функции. Схема с поперечными несущими стенами принимается при проектировании как малоэтажных, так и зданий повышенной этажности. Чем больше этажность, тем меньше должен быть шаг поперечных стен, придающих устойчивость всему зданию.

На практике часто осуществляется смешанная конструктивная схема, в которой несущими являются как продольные, так и поперечные стены.

Каркасная схема (рис. 1.2, в) представляет собой систему, состоящую из фундаментов, колонн, горизонтальных элементов — ригелей, балок, перекрытий и связей жесткости. Пространственная жесткость здания с такой схемой определяется либо жесткой связью вертикальных и горизонтальных элементов, либо установкой специальных элементов связи, воспринимающих горизонтальные нагрузки, действующие на здание.

Главное преимущество каркасной схемы состоит в том, что каркас воспринимает все виды нагрузок, а стены выполняют лишь функции ограждения, что позволяет рационально использовать для них наиболее эффективные строительные материалы: для каркаса — металл или железобетон, для стен — материалы с высокими теплозащитными качествами, например легкий бетон, слоистые конструкции.

Каркасная схема широко применяется в производственных зданиях с большими пролетами и значительными крановыми нагрузками. Здания повышенной этажности жилого и служебного назначения также возводятся каркасными; их конструктивные элементы могут быть полностью унифицированы, что обеспечивает высокую индустриальность их возведения.

В зданиях с каркасной схемой можно легко менять внутреннюю планировку путем перестановки перегородок, что намного продлевает моральную долговечность таких зданий.

Широко применяется также схема с неполным, или внутренним каркасом (рис. 1.2,г), который представляет собой систему, состоящую из фундаментов, продольных наружных стен, одного или нескольких продольных рядов внутренних колонн, связанных ригелями, перекрытиями и покрытием. Пространственная жесткость и устойчивость такой схемы обеспечивается жесткой связью колонн с фундаментами, поперечными стенами связи, лестничными клетками, перекрытиями и покрытием.

В зданиях с неполным или внутренним каркасом планировка в значительной мере может быть достигнута посредством легких перегородок, которые при необходимости могут быть переставлены соответственно новому назначению здания, т. е. здания с такой схемой модернизируются с меньшими затратами, чем здания с несущими продольными и поперечными стенами.

Конструктивные схемы и типы несущих конструкций заглубленных сооружений приведены на рис. 1.3.

Рис 1.3. Конструктивные схемы заглубленных сооружений (а) и их конструкции: сборные (6), сборно-монолитные (в) и монолитные (г) 1 — наружная гидроизоляция

При проектировании зданий, в частности при выборе их несущей конструктивной схемы, исследуют все факторы, характеризующие строительство объекта: назначение и размеры здания в плане и по высоте, возможности производственной базы, климатические, гидрогеологические и другие (в том числе и долговечность) факторы, а также возможности модернизации при изменении технологического процесса.

Общим требованием к упомянутым трем типам зданий и сооружений при использовании любой из указанных выше несущих конструктивных схем является максимальное внедрение заводских методов домостроения. Каждая из таких схем допускает высокую степень индустриальности и может быть полностью реализована при строительстве любого из трех типов сооружений. Строительство по индивидуальным проектам ведется только в порядке исключения.

Источник

§ 2.1. Конструктивные схемы зданий

Основные несущие элементы (фундаменты, стены и т. д.) в совокупности образуют несущий остов здания, который воспринимает все нагрузки, воздействующие на здание, и передает их на основание, а также обеспечивает пространственную неизменяемость (жесткость) и устойчивость здания.

По конструктивной схеме несущего остова здания подразделяются на бескаркасные, каркасные и с неполным каркасом. В бескаркасных зданиях основными вертикальными несущими элементами служат стены, в каркасных — отдельные опоры (колонны, столбы), в зданиях с неполным каркасом — и стены, и отдельные опоры.

Жилые и общественные здания, как правило, строят из кирпича, камней и из крупноразмерных деталей и элементов: крупноблочные, крупнопанельные и объемно-блочные.

Рис. 2. Конструктивные схемы бескаркасных зданий с несущими стенами:

а — продольными, б — поперечными и продольными

Бескаркасные здания из кирпича и мелких камней возводят обычно с продольными несущими (рис. 2, а) наружными и внутренними стенами. Поперечные стены в таких зданиях устраивают преимущественно в лестничных клетках, в местах, где проходят дымовые и вентиляционные каналы, а также в промежутках между ними для придания большей устойчивости продольным стенам и зданию в целом. В зданиях с поперечными несущими стенами продольные наружные стены являются самонесущими, а перекрытия опираются на поперечные стены. Возводятся также бескаркасные здания, у которых несущими являются как поперечные, так и продольные стены (рис. 2, б). В таких зданиях панели перекрытий размером на комнату опираются всеми четырьмя сторонами на поперечные и продольные стены.

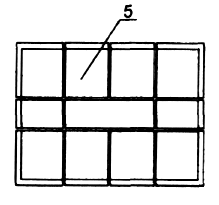

Бескаркасные крупноблочные здания со стенами из бетонных и других блоков имеют конструктивную схему с поперечными и продольными несущими стенами (рис. 3). Общественные многоэтажные здания чаще возводят с продольными несущими стенами. При этом в зависимости от ширины здания может быть не одна, а две внутренние продольные стены.

Рис. 3. Конструктивная схема крупноблочного здания с поперечными и продольными несущими стенами:

1 — фундамент, 2 — стены подвала, 3 — перекрытия, 4 — внутренние поперечные стены, 5 — наружные стены, 6 — лестничная площадка, 7 — лестничный марш, 8 — внутренняя продольная стена, 9 — балкон, 10 — межкомнатная перегородка

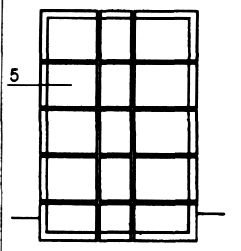

Бескаркасные крупнопанельные здания бывают: с тремя продольными несущими стенами; с поперечными несущими стенами-перегородками, устанавливаемые с малым или большим шагом (расстоянием) друг от друга.

В домах с поперечными несущими стенами-перегородками (рис. 4) все основные элементы несущие: поперечные стены-перегородки, внутренняя продольная и наружные стены. Панели перекрытий имеют опоры по четырем сторонам. При этом наружные стеновые панели 2, которые мало отличаются от наружных панелей в домах с продольными несущими стенами, считаются также несущими. Перегородочные панели 4 и панели внутренней продольной стены в таких домах изготовляют из тяжелого (конструктивного) бетона.

Рис. 4. Конструктивная схема крупнопанельного дома с несущими стенами-перегородками:

1 — наружные панели, 2 — санитарно-технические кабины, 3 — несущие перегородки, 4 — внутренние несущие поперечные стены (перегородки), 5 — панели перекрытия, 6 — цокольные панели, 7 — блоки фундаментов

Каркасными сооружают, как правило, общественные и административные здания. В последние годы начали строить также и каркасные многоэтажные жилые дома.

Несущий каркас состоит из колонн и ригелей, выполняемых в виде балок с четвертями для рпирания конструкций перекрытий. Скрепленные между собой колонны и ригели образуют несущие рамы, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки здания. Наружные стены зданий могут выполняться как самонесущие. В этом случае они опираются непосредственно на фундаменты или на фундаментные балки, устанавливаемые по столбчатым фундаментам. Ненесущие наружные стены в виде навесных панелей прикрепляют к наружным колоннам каркаса.

В зданиях с неполным каркасом наружные стены делают несущими, а колонны располагают лишь по внутренним осям здания. При этом ригели укладывают между колоннами, в иногда и между колоннами и наружными стенами.

Объемно-блочные здания возводят из крупноразмерных элементов — объемных блоков, которые представляют собой готовую часть здания, например комнату. Размеры объемных блоков зависят от схемы разрезки здания на блоки-комнаты. Такие дома имеют две конструктивые схемы: блочную и блочно-панельную. Блочные здания возводят только из объемных блоков, устанавливаемых вплотную друг к другу, в блочно-панельных — объемные блоки устанавливают на расстоянии один от другого так, что между ними образуется комната, которую перекрывают панелями.

Производственные здания строят одно-и многоэтажными. Основные конструктивные элементы их выполняют те же функции, что и в гражданских.

Одноэтажные бескаркасные здания возводят с несущими наружными и внутренними стенами.

Здания с неполным каркасом имеют внутренний каркас (колонны или столбы, ригели) и несущие наружные стены. Конструктивная схема таких зданий аналогична схеме гражданских; в таких зданиях может быть один ряд или несколько внутренних несущих колонн или столбов в зависимости от ширины здания.

Рис. 5. Схемы каркасов одноэтажных промышленных зданий:

а — с плоской, б — со скатной кровлей; 1 — фундаментные балки (рандбалки), 2 — фундаменты, 3 — колонны крайнего ряда, 4 — колонны среднего ряда, 5 — подкрановые балки, 6 — балки покрытия, 7 — панели покрытия, 8 — воронка водостока, 9 — утеплитель и кровля, 10 — парапет, 11 — панели стены, 12 — оконные переплеты, 13 — пол по грунту, 14 — фонарь, 15 — стропильные фермы

Одноэтажные каркасные здания возводят с самонесущими или ненесущими навесными наружными стенами, все конструкции внутри здания опираются на элементы каркаса. Здания бывают многопролетные с пролетами одинаковой (см. рис. 5) или разной ширины и высоты или однопро-летные. Покрытия делают плоские (рис. 5, а) или скатные (рис. 5, б), с бесфонарными или фонарными надстройками.

Основные элементы каркаса: колонны 3 и 4, балки 6 покрытий или стропильные фермы 15, которые образуют плоские поперечные рамы. Рамы устанавливают на расстоянии 6 или 12 м друг от друга. Эти элементы каркаса бывают стальными и железобетонными. На рамы опирают продольные элементы каркаса: подкрановые балки 5, по которым прокладывают пути для мостовых кранов: ригели стенового каркаса (фахверка), используемого для крепления оконных переплетов 12 и стеновых ограждающих панелей в случае вертикальной разрезки их; панели покрытий 7 или прогоны кровли, по которым укладывают листы профилированной стали или панели из асбестоцементных листов и других материалов: фонари 14, назначение которых — обеспечить естественную аэрацию и освещение зданий.

Стены устраивают из кирпича, панелей, навесных крупноразмерных железобетонных, армопенобетонных, асбестоцементных и других плит, которые прикрепляют непосредственно к колоннам каркаса.

Источник

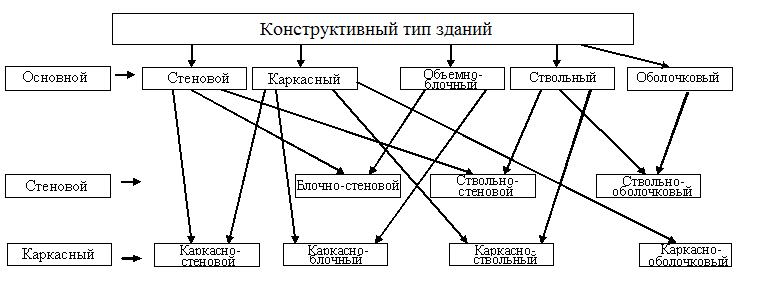

3.2. Конструктивный тип зданий

Конструктивный тип зданий представляет собой вариант конструктивной системы по признаку вида вертикальных несущих конструкций.

Различают следующие виды вертикальных несущих конструкций:

— стержневые (колонны каркаса);

— объемно-пространственные (объемные блоки);

— объемно-пространственные внутренние несущие конструкции на высоту здания в виде тонкостенных стержней открытого или замкнутого профиля (стали жесткости), который располагают обычно в центре здания;

— объемно-пространственные внешние несущие конструкции на высоту здания в виде тонкостенной оболочки замкнутого профиля, образующий одновременно и наружную ограждающую конструкцию здания.

Классификация конструктивных типов зданий (основных и комбинированных) приведены на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Классификация конструктивных типов зданий.

Основные и комбинированные конструктивные типы зданий приведены на рис. 3.7. и рис. 3.8.

Горизонтальные несущие конструкции (перекрытия) зданий, как правило, однотипные и представляют собой жесткий диск (сборный, монолитный или сборно-монолитный).

а

несущие наружные стены

ненесущие наружные стены

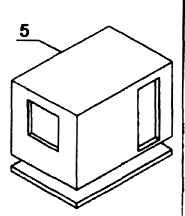

несущий объемный блок

Рис. 3.7. Основные конструктивные типы зданий: а – каркасный; б – бескаркасный; в – объемно-блочный (столбчатый); г – ствольный; д – оболочковый

Вид вертикальной несущей конструкции

Схема плана здания

Схема разреза здания

на высоту этажа

на высоту здания

Рис. 3.8. Основные конструктивные типы зданий. Ординарные (обыкновенные, простые) конструктивные системы: 1 – колонна каркаса; 2 – ригель каркаса; 3 – несущая стена; 4 – перекрытие; 5 – объемный блок; 6 – ствол жесткости; 7 – перекрытие консольного типа; 8 – стена-оболочка здания; 9 – ферма или балка перекрытия

а

д

Рис. 3.9. Комбинированные конструктивные типы зданий: а – с неполным каркасом; б – каркасно-диафрагмовый; в – каркасно-ствольный; г – каркасно-блочный; д – блочно-стеновой; е – ствольно-стеновой; ж – оболочково-стволовой; и – каркасно-оболочковый

В комбинированном каркасно-стеновом конструктивном типе здания (неполный каркас) несущие стены расположены по периметру, а внутри здания – колонны каркаса. Возможно обратное расположение стен и колонн. Здание может иметь смешанный конструктивный тип, когда, например, каркас расположен в пределах нижних 1-2 этажей, а выше стеновой конструктивный тип.

3.3. Конструктивные схемы зданий

Конструктивная схема представляет собой вариант конструктивной системы конструктивного типа здания по признакам состава и размещения в пространстве основных несущих конструкций – продольному, поперечному или др., также по характеру статистической работы (тип соединения основных конструкций между собой). Классификация конструктивных схем зданий приведена на рис. 3.9.

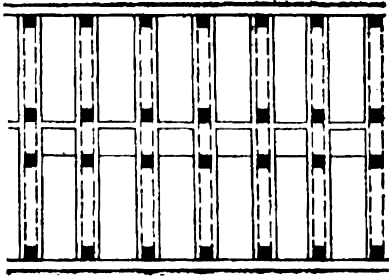

Рис. 3.10 Стеновые конструктивные схемы зданий: 1 – перекрестно-стеновая; ІІ и III – поперечно-стеновые; IV и V – продольно-стеновые; А – варианты с несущими или самонесущими продольными наружными стенами; Б – то же, с несущими; а – план стен; б – план перекрытий.

При стеновом конструктивном типе зданий применяют 5 конструктивных схем (рис. 3.9.).

Перекрестно-стеновая схема (рис. 3.10. І) характеризуется малыми размерами помещений (до 20 м 2 ), ее применяют, в основном, для многоэтажных панельных жилых зданий со сплошными железобетонными плитами перекрытий, опертыми по контуру.

Схемы с поперечными несущими стенами со смешанным шагом (чередующиеся с большим (более 4,8 м), малым (менее 4,5 м)) и большим шагом (рис. 3.10. ІІ и III) позволяют более разнообразно решать планировку жилых зданий, размещать встроенные нежилые помещения в первых этажах, обеспечивают удовлетворительные планировочные решения школ и детских учреждений.

Продольно-стеновая схема (рис. 3.10. IV) традиционно применяется при проектировании гражданских зданий различной этажности с каменными и крупноблочными конструкциями. Она обеспечивает свободу планировочных решений в зданиях.

Схема с продольными наружными несущими стенами (рис. 3.10. V) применяется в жилых 9-10-этажных зданиях. Она обеспечивает максимальную свободу планировки и многократной трансформации планировочных решений в течение срока эксплуатации здания.

В каркасных зданиях горизонтальные и вертикальные элементы, соединенные между собой в поперечном и продольном направлениях, образуют конструкции, называемые рамами. Соединение элементов в раме может быть шарнирным и жестким. При шарнирном соединении балки и стойки изгибающие усилия, возникающие в балке, на стойку не передаются, так как она может повернуться (рис. 3.1,е). Жесткое соединение балки со стойкой позволяет передавать на стойку не только сжимающие, но и изгибающие усилия и поперечные силы (рис. 3.1,ж). Рамы могут быть одноярусными или многоярусными, однопролетными и многопролетными.

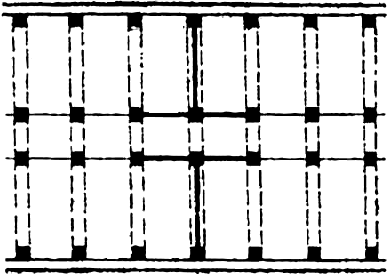

Таким образом, существуют два способа обеспечения жесткости плоских систем – по рамной и по связевой схемам. Комбинируя ими при расположении элементов несущего остова в обоих направлениях здания, можно получить три варианта пространственных конструктивных схем здания: рамную, рамно-связевую, связевую. В третьем направлении – горизонтальном – перекрытия обычно рассматриваются как жесткие диафрагмы. Все эти варианты встречаются при проектировании каркасного несущего острова (рис. 3.11.).

Рис. 3.11. Конструктивные схемы каркасов: а — рамная; б – рамно-связевая; в — связевая; 1 — колонна; 2 — ригель; 3 – жесткий диск перекрытия; 4 – диафрагма жесткости.

Рамная схема представляет собой систему плоских рам (одно- и многопролетных; одно- и многоэтажных), расположенных в двух взаимно перпендикулярных (или под другим углом) направлениях – систему стоек и ригелей, соединенных жесткими узлами при их сопряжениях в любом из направлений.

Рамно-связевая схема решается в виде системы плоских рам, шарнирно соединенных в другом направлении элементами междуэтажных перекрытий. Для обеспечения жесткости в этом направлении ставятся решетчатые связи или стенки (диафрагмы) жесткости. Плоские рамы удобнее устанавливать поперек здания.

Связевая схема решения каркаса здания наиболее проста в осуществлении. Решетчатые связи, или диафрагмы жесткости, вставляемые между колоннами, устанавливаются через 24…30 м, но не более 48 м и в продольном, и в поперечном направлениях; обычно эти места совпадают со стенами лестничных клеток.

Рамная схема применяется сравнительно редко. Трудоемкость построечных работ по обеспечению жесткости узлов, повышенный расход стали и т.п. ограничивают их применение в сейсмических районах, зданиях, в которых на большом протяжении (48-54 м) не допускается установка стен, перегородок и других преград и т.п. Чаще, особенно в производственных зданиях, применяют рамно-связевую схему.

Связевая схема оправдывает свое широкое применение большей простотой построечных работ, меньшими затратами труда и материалов и т.п.

При стеновом несущем остове и при различных системах остовов с неполным каркасом обычно применяют связевую схему; при этом наружные или внутренние стены выполняют функции диафрагмы или ядер жесткости, т.е. не требуется установка дополнительных стен.

В каркасных зданиях вторым определяющим признаком конструктивной схемы является расположение ригелей. Различают 4 конструктивных схемы с поперечными, продольными или перекрестными ригелями и безригельную (рис. 3.12.).

Рис. 3.12. Конструктивные схемы каркасных зданий: а – с продольным расположением ригелей; б – с поперечным расположением ригелей; в – с перекрестным расположением ригелей; г – безригельная

При выборе конструктивной схемы каркаса учитывают экономические и архитектурные требования: элементы каркаса не должны связывать планировочное решение; ригели каркаса не должны пересекать поверхность потолка в жилых комнатах и т.д. В связи с этим каркас с поперечным расположением ригелей применяют в многоэтажных зданиях с регулярной планировочной структурой (общежития, гостиницы), совмещая шаг поперечных перегородок с шагом несущих конструкций.

Каркас с продольным расположением ригелей применяют в жилых домах квартирного типа и массовых общественных зданиях сложной планировочной структуры, например, в зданиях школ.

Безригельный (безбалочный) каркас, в основном, используют в многоэтажных промышленных зданиях, реже в общественных и в жилых, в связи с отсутствием соответствующей производственной базы в сборном жилищном строительстве и относительно малой экономичностью такой схемы. В то же время благодаря отсутствию ригелей эта схема среди каркасных в архитектурно-планировочном отношении – наиболее благоприятная. Преимущество безригельного каркаса используется в жилых и общественных зданиях при их возведении в сборно-монолитных конструкциях методом подъема перекрытий или этажей.

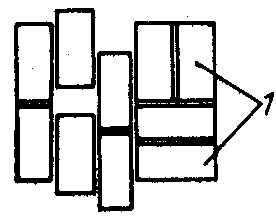

В зданиях объемно-блочного конструктивного типа классификационным признаком является расположение в пространстве объемных блоков и способ их опирания (линейный по контуру, линейный по двум противоположным сторонам или точечный в углах), который определяет характер статической работы здания.

Классификация основных конструктивных схем зданий объемно-блочного конструктивного типа приведена на рис. 3.9., а схемы зданий из объемных блоков на рис. 3.13.

а

Рис. 3.13. Основные конструктивные схемы зданий из объемных блоков: а – плоская; б – со сдвижкой по продольной оси; в – со сдвижкой по двум осям; г – со сдвижкой по вертикали; 1 – объемные блоки

Рис. 3.14. Конструктивная схема с монолитным стволом, поддерживающим на консолях панельные конструкции: 1 – монолитный железобетонный ствол; 2 – консоль; 3 – фундамент; 4 – несущие поперечные панели; 5 – навесные наружные панели

Конструктивная схема с консольными платформами здания стволового конструктивного типа приведен на рис. 3.14.

Наряду с основными, широко применяются и комбинированные конструктивные типы и схемы зданий. В этих схемах вертикальные несущие конструкции компонуются с различных несущих элементов: стен и колонн каркаса (с неполным каркасом), стен и объемных блоков и т.п. (рис. 3.15.).

а

Рис. 3.15 Блочно-ствольные системы: а – с ядрами жесткости и опертыми на них блоками; б – подвешенными блоками; в – консольно-вантовая схема; 1 – ядро жесткости; 2 – объемные блоки; 3 – ванты; 4 – подвески

Источник