Основные элементы пласта.

Пласт (слой) — геологическое тело, сложенное однородной осадочной породой, ограниченное двумя параллельными поверхностями напластования, имеющее примерно постоянную мощность и занимающее значительную площадь. Ряд слоев или пластов, перекрывающих (налегающих) и подстилающих друг друга и объединяющихся по какому-либо признаку (геологическому возрасту, происхождению, петрографическому признаку и т.д.), называют свитой. Слои горных пород можно наблюдать в обнажениях.

Название пласта обычно определяется составом слагающих его пород. Поверхность, ограничивающая пласт снизу, называется подошвой, сверху — кровлей.

В серии или пачке пластов кровля нижележащего пласта является одновременно подошвой покрывающего пласта. Толщина пласта называется его мощностью. Обычно различают истинную, вертикальную и горизонтальную мощность. Истинная мощность — кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой пласта. Вертикальная мощность — расстояние по вертикали от любой точки кровли до подошвы пласта.

Горизонтальная мощность — расстояние по горизонтали от любой точки кровли до подошвы пласта.

Всякое отклонение пластов от первоначального горизонтального залегания называется дислокацией (нарушением). Дислокации бывают без разрыва сплошности слоев (пликативные дислокации) и с разрывом (дизъюнктивные дислокации).

Пространственное положение пласта характеризуется его простиранием и падением.

Простирание — линия пересечения кровли пласта с горизонтальной плоскостью; положение этой линии относительно стран света определяется азимутом простирания. Кровля и подошва слоя, а также любая плоскость внутри слоя, параллельная его кровле и подошве, имеет простирание. Эти простирания будут параллельными между собой. Простирания кровли, подошвы или другой им параллельной плоскости в пределах слоя условно считаются в то же время простиранием слоя.

Простирания тех или иных плоскостей и в том числе слоев (пластов, горизонтов) отличаются одно от другого своими азимутами.

Азимут — Угол между горизонтальной плоскостью меридиана и вертикальной плоскостью наблюдаемого объекта.

Падением называется наклон пласта по отношению к горизонтальной плоскости.

Падение слоя (кровли, подошвы и любой им параллельной плоскости в пределах слоя) характеризуется направлением падения и углом падения.

Направление падения определяется азимутом этого направления. Оно всегда перпендикулярно простиранию слоя.

Зная азимут падения слоя, можно вычислить оба азимута простирания того же слоя. Но если известен азимут простирания какого-либо слоя, то это не значит еще, что можно вычислить азимут падения. При одном и том же простирании падение может быть в двух направлениях.

Под углом падения слоя понимают телесный угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью слоя. Телесный угол измеряется линейным углом, образованным перпендикулярами, восстановленными к линии простирания слоя, — один перпендикуляр в горизонтальной плоскости, другой в плоскости слоя

Азимуты простирания, падения и угол падения называются элементами залегания пласта и определяют его положение в пространстве.

66. Что такое складчатые деформации горных пород?

складкообразование, процесс смятия слоев горных пород в складки в результате тектонических деформаций. Комплексы складок различаются по форме, кинематическим условиям образования и происхождению.

По морфологическим признакам складчатые горные породы (дальше скл г п). разделяются на полную, голоморфную, или линейную (альпинотипную), состоящую из длинных узких складок, выпуклых (антиклиналей) и вогнутых (синклиналей), непрерывно заполняющих складчатую зону; прерывистую, или идиоморфную, представляющую собой группы отдельных, разрозненных, преимущественно антиклинальных складок разной формы (валы, купола, поднятия неправильных очертаний), разделённых участками спокойного залегания слоев; Скл. г. п. промежуточного типа (германотипную), складывающуюся из чередования широких пологих синклиналей и узких крутых антиклиналей (гребневидная) или антиклинальных складок «сундучной» формы (с крутыми крыльями и плоской вершиной) и щелевидных синклиналей.

По кинематическим условиям образования Скл. г. п. разделяется на глыбовую (штамповую, отражённую), общего смятия и глубинную (или метаморфогенную). Глыбовая Скл. г. п. образуется при изгибании слоев осадочного чехла над отдельными поднявшимися и опустившимися глыбами более древнего метаморфического (кристаллического) основания; морфологически это прерывистая Скл. г. п. Для складчатости нагнетания характерна различная (дисгармоничная) деформация разных по плотности и пластичности слоев: в пачке слоев, находящейся в условиях глубокого погружения и обладающих пониженной плотностью (например, соли) или большой пластичностью (например, глины), происходит перетекание материала, при котором он из одних мест выжимается, а в другие нагнетается; в последних образуются ядра нагнетания, приподнимающие вышележащие слои в виде купола или гребня. Морфологически складчатость нагнетания частично относится к типу прерывистой складчатости (например, диапировые купола с соляными ядрами), частично — к гребневидной разновидности промежуточного типа. Скл. г. п. общего смятия образуется под влиянием продольного, т. е. параллельного слоям, сжатия; поскольку первоначально слои залегают горизонтально, сжатие также горизонтально; морфологически эта складчатость относится к типу полной (линейной). Глубинная (или метаморфогенная) Скл. г. п. характеризуется чрезвычайной сложностью рисунка, в котором можно усмотреть результат наложения друг на друга складок разного порядка, формы и направления; такая складчатость могла образоваться, по-видимому, в обстановке течения пород при их большой пластичности под влиянием объёмных сил.

Происхождение С. г. п. во многом ещё неясно. В отношении складчатости нагнетания принято считать, что она связана преимущественно с инверсией плотностей в толще осадочных пород, т. е. с залеганием менее плотных пород под более плотными. Глубинная складчатость по условиям образования, по-видимому, родственна предыдущей. Под влиянием неравномерного нагревания в метаморфических породах слои сложно деформируются с образованием т. н. глубинных диапиров и, в частности, гранито-гнейсовых куполов. Уменьшение плотности пород и повышение их текучести происходят в процессе метаморфизма, когда идёт перекристаллизация и в поры породы выделяется из минералов конституционная и адсорбированная вода. Причины относительного перемещения блоков земной коры, ведущего к образованию глыбовой складчатости, неизвестны. Относительно происхождения складчатости общего смятия имеются две точки зрения. Согласно одной, такая складчатость образуется под влиянием сил горизонтального сжатия при надвигании (или поддвигании) одних глыб (плит) литосферы на (под) другие. Другая точка зрения отводит основную роль в образовании складчатости общего смятия силе тяжести: слои сминаются в складки по склонам горных хребтов, образованных вертикальными движениями коры, в результате оползания под тяжестью расходящихся в стороны приподнятых глыб коры или под распирающим действием внедряющихся в осадочную толщу глубинных диапиров.

Установлен ряд закономерностей в размещении различных типов С. г. п. Глыбовая складчатость образуется преимущественно в относительно спокойных областях земной коры — на Платформах, а также на окраинах подвижных зон — геосинклиналей. Складчатость нагнетания характерна для окраин геосинклиналей (главным образом для передовых прогибов) и для наиболее глубоко прогнутых частей платформ. С. г. п. общего смятия и глубинная характерны только для геосинклиналей, причём для определённой стадии их развития (стадии инверсии), когда внутри геосинклинали на месте глубоких прогибов начинают расти горные хребты. В результате С. г. п. геосинклинальная система превращается в складчатую систему.

67. Что такое антиклинальная и синклинальная складки?

Выделяются два основных типа складок: антиклинальная, в ядре которой залегают древние породы, и синклинальная, в ядре которой располагаются более молодые породы по сравнению с крыльями. Эти определения не меняются даже в том случае, если складки оказываются перевернутыми или опрокинутыми. Если невозможно определить кровлю или подошву слоев, например, в глубоко метаморфизованных породах, для определения изгиба слоев используют термины: антиформа, если слои изогнуты вверх, и синформа, если они изогнуты вниз. Сильно сжатые, или изоклинальные, складки, сложенные чаще всего глинистыми сланцами, аргиллитами, тонкими алевролитами, раскладываются на многочисленные, очень тонкие параллельные друг другу и осевой поверхности складки, пластинки и поперечный срез складки оказывается при этом рассеченным системой тонких трещин. Это явление называется кливажем. Образование кливажа связано с сильным сжатием, расплющиванием слоев по нормали к ним. В этом случае выделяются складки: прямые (симметричные) – осевая поверхность вертикальна; наклонные – осевая поверхность наклонена, но крылья падают в разные стороны, хотя и под разными углами; опрокинутые – осевая поверхность наклонная, крылья падают в одну и ту же сторону под разными или одинаковыми углами; лежачие – осевая поверхность горизонтальная; ныряющие – осевая поверхность «ныряет» ниже линии горизонта. По отношению осевой поверхности и крыльев выделяются складки: открытые — угол при вершине складки тупой; закрытые — угол при вершине складки острый; изоклинальные — осевая поверхность параллельна крыльям складки, что фиксирует сильную степень сжатия. По форме замка складки подразделяются на: гребневидные – узкие, острые антиклинали, разделенные широкими пологими синклиналями; килевидные — узкие острые синклинали, разделенные широкими, плоскими антиклиналями; сундучные или коробчатые – широкие плоские антиклинали и синклинали. По соотношению мощности пластов на крыльях и в замках выделяются подобные, концентрические, диапироидные и диапировые складки. Подобные– мощность на крыльях меньше, а в замках больше при сохранении угла наклона крыльев. Такая форма складки образуется при раздавливании крыльев и перетекании материала пластов в своды, или замки. Концентрические-мощность пластов в сводах и замках такая же, как и на крыльях, но с глубиной происходит изменение наклона слоев.

68. Перечислите элементы складок?

1 — Крыло. 2 — Замок. 3 — Ядро. 4 — Осевая поверхность. 5 — Шарнир.

Замок складки — участок, где элементы залегания породы, слагающей складку, изменяются. Противопоставляется крылу складки — участку моноклинального залегания.

Ядро складки — внутренняя часть складки, ограниченная какой-либо поверхностью напластования.

Осевая поверхность — поверхность, равноудалённая от крыльев складки. В первом приближении — плоскость, состоящая из прямых, называемых осями складки.

Шарнир — кривая, образующаяся при пересечении осевой поверхностью поверхностей напластования.

Угол складки — угол между крыльями складки.

Сопряжённые складки — складки с общим крылом.

Источник

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Залежи природного газа

Места скоплении природного газа в свободном состоянии в порах и трещинах горных пород называются газовыми залежами. Если газовая залежь является рентабельной для разработки, т. е. когда сумма затр

ат на добычу, транспорт и использование газа меньше полученного экономического эффекта от его применения, то она называется промышленной. Газовым месторождением обычно называют одну залежь или группу залежей, расположенных на одной территории.

Наряду с чисто газовыми месторождениями встречаются так называемые газоконденсатные, в которых часть углеводородов находится в жидком состоянии или при снижении давления и температуры может сконденсироваться. Кроме того, имеются газонефтяные, газоконденсато-нефтяные и газогидратные месторождения, углеводороды в которых находятся и в твердом состоянии в соединении с водой в виде гидратов.

Газовые залежи по геометрической характеристике (конфигурации) подразделяются на пластовые, массивные и литологически или тектонически ограниченные. Наиболее распространены пластовые и массивные залежи.

Основной формой пластовой залежи является сводовая (рис. 2.1), высшую точку которой называют вершиной, боковые (но отношению к длинной оси) стороны ее — крыльями, а центральную часть — сводом.

Кровлей газоносного пласта называют верхнюю границу газоносного пласта с вышележащими непроницаемыми породами. Нижнюю границу газоносного пласта с нижележащими непроницаемыми породами называют подошвой газоносного пласта. Наикратчайшее расстояние между кровлей и подошвой пласта называется его мощностью. Если газовая залежь по всей площади подстилается водой, газонасыщенная мощность пласта определяется как расстояние от кровли до поверхности контакта газа с водой. Пластовые залежи обычно ограничиваются краевой пластовой водой. Если газовая залежь по газонасыщенной мощности меньше мощности самого пласта, то она ограничивается подошвенной водой.

Наряду с общей выделяют эффективную мощность, которая определяется путем исключения мощности непродуктивных, например глинистых, пропластков из общей мощности. Выделение эффективной мощности осуществляется обычно по данным анализа каротажного материала и кернов. В последние годы для выделения эффективных мощностей и эксплуатирующихся интервалов пласта в скважине успешно используются дебитометрия, термометрия и шумометрия.

Основными параметрами газовой залежи являются: а) отметка контакта газ- вода (ГВК), т. е. расстояние по вертикали от уровня океана до контакта газ вода;

б) этаж газоносности, который определяется расстоянием по вертикали от высшей точки газовой залежи до ГВК;

в) внутренний контур газоносности, который представляет собой линию пересечения ГВК с подошвой газоносного пласта;

г) внешний контур газоносности, представляющий собой линию пересечения ГВК с кровлей продуктивного пласта.

Источник

Кратчайшим расстоянием от кровли до подошвы пласта называется

3.2. Построение геологического разреза и стратиграфической колонки к участку геологической карты

Задание 1. Изучить фрагмент геологической карты и построенные к ней геологический разрез и стратиграфическую колонку (рис.92,93,94). Проанализировать историю геологического развития данной территории.

Задание 2. Построить геологический разрез через фрагмент геологической карты на топографической основе на участок с горизонтальным залеганием слоев (рис.95) и стратиграфическую колонку к нему. Восстановить историю геологического развития территории.

Задание 3. Построить геологические разрезы по заданным направлениям по геологической карте (без топографической основы) на участок с горизонтальным залеганием слоев (рис. 96).

Задание 4. По данным бурения (табл.12) c оставить геологическую карту на топографической основе на участок с горизонтальным залеганием слоев (рис.97).

Задание 5. По данным бурения составить геологическую карту на топографической основе на участок с горизонтальным залеганием слоев, осложненный разломом (рис.98).

Задание 6. Построить геологический разрез по заданному направлению по геологической карте на участок со складчатым залеганием слоев (рис.99).

Задание 7. Построить геологические разрезы через фрагменты геологических карт (без топографической основы) на участки с примерно горизонтальной поверхностью рельефа (рис.100).

Задание 8. Построить геологические разрезы через фрагменты геологических карт на участки с неровной поверхностью рельефа (рис.101).

Задание 9. Построить геологический разрез по заданному направлению по геологической карте на участок со складчатым залеганием пород и расчлененным рельефом (рис.92) и стратиграфическую колонку к нему. Восстановить основные этапы развития территории.

Средне-, крупномасштабные и детальные геологические карты обычно сопровождаются геологическими разрезами и стратиграфической колонкой.

Осадочные, вулканические и метаморфические горные породы обычно залегают слоями, или пластами. Слоем называется более или менее однородный, первично обособленный осадок (или горная порода), ограниченный поверхностью наслоения. Помимо термина «слой», в практике часто употребляется термин «пласт», который обычно применяется по отношению к полезным ископаемым, например к углю, известняку и т.д. Пласт может заключать в себе несколько слоев. Однородность слоев может быть выражена в составе, окраске, текстурных признаках, присутствии одинаковых включений или окаменелостей. Когда говорят о слоистых толщах, подразумевают чередование слоев. Переход от одного слоя к другому может быть резким или постепенным. Поверхности, разграничивающие слои или пласты, обычно бывают неровными. Они носят название поверхностей наслоения. Верхняя из них называется кровлей слоя, нижняя – подошвой. Расстояние между кровлей и подошвой слоя (или пласта) характеризует его мощность.

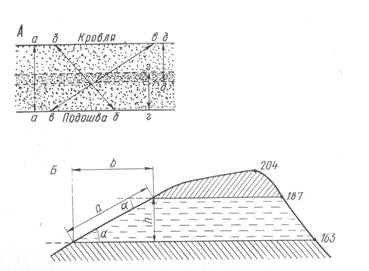

Различают три вида мощностей: истинную, видимую и неполную (рис.82). Истинной мощностью называется кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой. Любое другое расстояние между кровлей и подошвой представляет собой видимую мощность. Если измеряют расстояние от кровли или от подошвы слоя (или пласта) до любой поверхности, находящейся внутри слоя (или пласта), говорят о неполной его мощности. При горизонтальном залегании и выровненном рельефе земной поверхности для определения мощности пород проводятся выработки или бурятся скважины. Если рельеф неровный, то истинную мощность горизонтального слоя можно получить путем вычисления: установив тем или иным способом абсолютные высотные отметки кровли и подошвы пласта, вычисляют разность между ними, которая и будет составлять истинную мощность (187м-163м=14м) (рис.82). Можно определить также истинную мощность, измерив предварительно видимую мощность (расстояние по склону между кровлей и подошвой) и угол наклона склона. Истинная мощность будет равна видимой мощности, умноженной на синус угла наклона склона ( h = a sinα ). Кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой слоя на геологической карте называется шириной выхода слоя.

Рис. 82. Мощность пласта и ее определение

А – различные виды мощности слоя (пласта): аа – истинная, бб, вв – видимая, гг, дд – неполная; Б – определение мощности горизонтально залегающего слоя: h — истинная мощность; а – видимая мощность; б – ширина выхода слоя; α – угол наклона поверхности; цифры – абсолютные отметки кровли и подошвы слоя.

Истинная мощность h = 187м – 163м = 14м или h = sin α

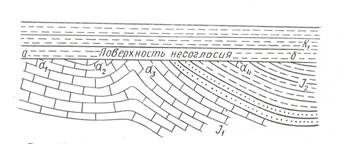

Соотношения между слоями, или пластами, могут быть двух видов. В первом случае каждая вышележащая толща без каких-либо следов перерыва в накоплении осадков налегает на подстилающие породы, образуя согласное залегание слоев. Во втором случае между вышележащей и подстилающей ее толщами стратиграфическая последовательность прерывается, образуя стратиграфические несогласия (рис.83). Наблюдающееся при этом выпадение тех или иных пород из разреза обычно связывается с прекращением осадкообразования, вызываемого положительными вертикальными движениями земной коры, при которых наступает разрушение и размыв ранее образовавшихся пород или просто не образуются осадки. Особенно важны так называемые угловые несогласия, выражающиеся в том, что поверхность несогласия срезает под углом различные горизонты относительно более древней толщи и располагается более или менее параллельно слоям верхней молодой толщи.

Рис. 83. Стратиграфическое и угловое несогласия: а1, а2, а3, а4, — углы несогласия; аб – поверхность несогласия

Для определения положения в пространстве наклонного слоя, трещины или какой-либо иной поверхности, т.е. для их ориентировки, введено понятие об элементах залегания. Элементы залегания характеризуют положение поверхности по отношению к странам света и угол ее наклона. Для слоя такими поверхностями являются его кровля или подошва. К элементам залегания относятся простирание, падение и угол падения.

Под простиранием понимается азимут линии простирания, т.е. горизонтальной линии, лежащей в плоскости наслоения (линии пересечения подошвы или кровли слоя с горизонтальной поверхностью). Таких линий в плоскости слоя можно провести множество; отличаться они будут только абсолютными высотными отметками (рис. 84).

Падением называется азимут проекции линии падения на горизонтальную плоскость. Линия падения — это линия наибольшего наклона плоскости, она направлена вниз по наклону склона, перпендикулярна к линии простирания.

Угол падения – это угол между наклонной плоскостью (поверхностью напластования или трещиной) и горизонтальной плоскостью.

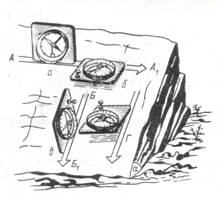

Рис. 84. Элементы залегания и порядок замеров их горным компасом: АА1 – линия простирания, ББ1 – линия падения, α — угол падения

Для определения элементов залегания пользуются горным компасом. Горный компас имеет три особенности по сравнению с обыкновенным, заключающиеся в следующем:

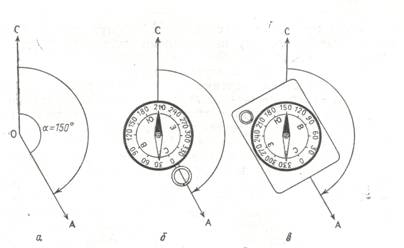

1. Деления на кольцевом лимбе (кольцо с делениями), вдоль которого передвигаются концы магнитной стрелки, идут справа налево, т. е. против часовой стрелки. Также в обратном порядке располагаются буквы, обозначающие восток и запад — первый стоит слева от севера, второй — справа. Это сделано для того, чтобы по показанию северного конца магнитной стрелки можно было сразу прочесть азимут искомого направления. На рис. 85 видны результаты измерения азимута вектора ОА обычным и горным компасами. Для определения азимута любым компасом последний располагают горизонтально так, чтобы его сторона, на которой обозначены «север» и «0°», была направлена в искомом направлении. Отпускают магнитную стрелку и берут показания по ее северному концу. На обычном компасе в приведенном примере стрелка показывает ЮЗ 210°, что не соответствует азимуту вектора ОА. Чтобы получить его с помощью показаний обычного компаса, надо произвести некоторый расчет: 360°—210°= 150°, соответственно румб ЮВ. Стрелка на горном компасе сразу показывает искомый азимут.

Рис. 85. Измерение азимута: а) стрелка С – направление на север, стрелка ОА – направление, азимут которого определяется – ЮВ 150º; б) показания северного конца стрелки обычного компаса ЮЗ 210º; в – показания северного конца стрелки горного компаса ЮВ 150º

2. В центре горного компаса подвешен отвес. Шкала, по которой производится отсчет его отклонения от 0°, нанесена на дне коробки компаса (от 0° в обе стороны до 90°). При вертикальном положении компаса, когда длинное ребро его подставки стоит на горизонтальной поверхности, отвес показывает 0°. Если это ребро стоит на наклонной поверхности, отвес показывает угол наклона последней.

3. Горный компас укреплен на прямоугольной подставке таким образом, что диаметр 0°—180° (С — Ю) параллелен длинным ее сторонам.

Замеры элементов залегания

Определение простирания наклонной поверхности (слоя, трещины и др.):

1. Компас длинным ребром ставят на поверхность слоя или трещины вертикально, отвесом вниз. По свободным колебаниям (дрожанию) отвеса определяют его вертикальность. Подбирают такое положение компаса, когда отвес стоит на нуле; тогда ребро, опирающееся на поверхность, указывает линию простирания АА1 (см. рис. 84,а). Оба конца линии простирания равноценны и указывают на два противоположных направления, в которых поверхность простирается.

2. . Компас приводят в горизонтальное положение, длинное его ребро прикладывают к линии простирания (рис. 84,6), освобождают магнитную стрелку — ее северный конец указывает азимут линии простирания или простирание. Необходимо следить, чтобы компас находился в горизонтальном положении, при котором оба конца освобожденной магнитной стрелки находятся на уровне кольцевого лимба. В некоторых•системах компасов для этой цели на подставке помещается уровень. Какая бы длинная сторона подставки компаса не совмещалась при этом с линией простирания, отсчет, взятый по северному концу стрелки, даст азимут линии простирания — разница между полученными отсчетами будет равна 180°.

Определение падения и угла падения :

1. Компас ставят вертикально длинным ребром на поверхность вниз по уклону. Отыскивают такое положение компаса, при котором отвес дает наибольшее показание, тогда длинное ребро, на которое опирается компас, совпадает с линией падения ББ1 (рис. 84,в).

2. Компас прикладывают к поверхности так, чтобы одно из длинных ребер подставки совпадало с линией падения, а 0° на кольцевом лимбе (или буква, обозначающая север) был направлен вниз по уклону, т. е. в сторону, в которую направлена линия падения. Приподнимают нижнее короткое ребро подставки компаса, вращая весь компас вокруг верхнего короткого ребра (не двигая его) до горизонтального положения, т. е. до совмещения длинного ребра подставки с проекцией линии падения в этой плоскости (рис. 84,г). Освобожденная магнитная стрелка в этом случае покажет северным концом азимут проекции линии падения на горизонтальную плоскость, или падение поверхности.

Определение угла падения производится одновременно с нахождением линии падения, ибо максимальное отклонение отвеса показывает искомый угол (см. рис. 84, в).

При записи простирания и падения кроме азимута (в градусах), записывается и четверть (румб), к которой принадлежит этот угол, в буквенном выражении (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ). При цифровом выражении угла значок градусов не ставится, чтобы не смешать его с нулем.

Полная запись элементов залегания такова:

Пр ЮЗ 225 ПД ЮВ 135

В случае правильно произведенных замеров разность между падением и простиранием должна равняться 90°. В случае значительного отклонения (>5°) от этой величины замеры следует повторить.

Часто запись дается сокращенной: Пд ЮВ 135

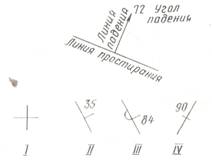

Полученные замеры наносят на карту с помощью значка, у которого длинная черточка (около 0,5 см ) соответствует простиранию, перпендикуляр к ней, отходящий от ее середины в виде более короткой черточки или стрелки, направляется в сторону падения. Угол падения обозначается цифрами, располагающимися у конца линии, обозначающей падение (рис. 86).

Рис. 86. Условные знаки для изображения элементов залегания на геологической карте: I — горизонтальное залегание, II — нормальное, III – перевернутое (опрокинутое), IV – вертикальное

Геологические разрезы показывают строение земной коры в вертикальном сечении от поверхности на ту или иную глубину по определенной линии. Они могут составляться по геологической карте, данным буровых скважин, геофизическим или каким-либо иным материалам.

На геологической карте разрезы составляются по прямым линиям в направлениях, которые дают наиболее полное представление о залегании пород, слагающих изображенную на карте территорию. При необходимости разрезы могут составляться и по ломаной линии. У концов линии разреза на карте ставят цифры ( I — I ) или буквы (А – Б), как на рис 87. Такие же буквы ставятся на концах разреза. При наличии опорных скважин разрезы следует проводить через них.

Вертикальный и горизонтальный масштабы разрезов в большинстве случаев должны быть одинаковыми, равными масштабу карты. Для районов с горизонтальным или пологим залеганием пород допускается увеличение вертикального масштаба, как правило, не более чем в 10-20 раз. Это делается для того, чтобы на разрезе можно было изобразить слои малой мощности. При этом придерживаются следующего правила: самый маломощный слой, изображенный на разрезе, должен иметь толщину не менее 1 мм в выбранном масштабе. Искажение вертикального масштаба при наклонном залегании слоев не допускается, так как это ведет к изменению наклона слоев, что вызывает изменение общей морфологии структуры форм, а, следовательно, дает неверное представление об общей структуре. Если поверхность, через которую проходит линия разреза, не горизонтальная, то по выбранной линии строится топографический профиль (рис.87). Располагается он так, чтобы конец линии, имеющий западные румбы (запад, северо-запад, юго-запад), находился слева, а конец с восточными румбами (восток, северо-восток, юго-восток) – справа. Если разрез протягивается в меридиональном направлении, север располагается справа, юг – слева.

Топографический профиль ограничивается у концов вертикальными масштабными линейками. На нем проводится линия нулевой абсолютной высоты (при больших высотах – линия какой-либо другой высоты).

На топографический профиль переносятся геологические данные, т. е. границы между стратиграфическими подразделениями, разрывы, границы интрузивных тел. Построение собственно геологического профиля заключается в соединении линиями разрозненных выходов на поверхность слоев с учетом общего характера их залегания (горизонтальное, моноклинальное, складчатое). Если имеются данные об элементах залегания слоев и их мощности, разрез строится с их учетом (см. ниже). Если же таковых сведений не имеется, то построение будет схематичным. Наклон слоев подбирается в этом случае так, чтобы на протяжении всего разреза истинная мощность каждого слоя оставалась постоянной. Все геологические границы на разрезах (согласные, несогласные и др.) указываются одним знаком в виде сплошных линий.

При построении разреза надо постоянно следить за стратиграфической последовательностью слоев, ни в коем случае не допуская ее нарушения (более древние породы должны лежать под более молодыми). При складчатом залегании слоев проще начинать построение с ядер синклинальных складок, прослеживая от них в стороны более древние слои.

Каждый слой закрашивается или заштриховывается так же, как на геологической карте. На каждом изолированном выходе слоя ставится индекс; если индекс не помещается на слое, его выносят в сторону.

Условные обозначения на разрезе должны точно соответствовать геологической карте.

Геологические карта и разрез часто сопровождаются стратиграфической колонкой. На стратиграфической колонке в возрастной последовательности от древних к молодым условной штриховкой показываются осадочные, вулканические и метаморфические породы, распространенные на территории, изображенной на карте (рис.94). Интрузивные породы на колонке не изображаются. Породы на колонке расчленяются в соответствии с выделяемыми на карте стратиграфическими подразделениями. Слева от колонки указываются: возраст пород (эратема, система, отдел, ярус) и индекс; справа – мощность, состав породы и встреченные в слоях окаменелости. Масштабы для построения колонок в зависимости от мощности пород могут быть различными. Общая их высота обычно не превышает 40- 50 см , обычная ширина граф 2- 4 см . При колебаниях мощности в колонке приводится среднее ее значение, и цифрами указываются крайние пределы. Согласные границы на колонке изображаются прямыми линиями, несогласные – волнистыми. Древние породы располагаются внизу колонки, более молодые – вверху, над древними.

Источник