- к о н и к

- к о н и к

- «Нищие» лавки в русских избах и их назначение

- Лавки в русской избе

- «Нищие» лавки в избе

- Убранство русской избы: фэншуй по-русски

- Лавка вдоль стены деревенской избы

- Войти

- О лавках и скамьях.

- Внутреннее убранство русской избы

- Сени и порог в доме

- Где ставили печь в русской избе

- Красный угол в русской избе

- Лавка с сундуком в избе

- Колыбель в избе

к о н и к

• в крестьянской избе, в передней дома — лавка, скамья в виде длинного ящика с крышкой, стоящая обычно у стены

• польская порода мелких лошадей

• лавка, рундук, прилавок, ларь для спанья (старорусское)

• лавка, скамья в крестьянской избе возле двери или печи в виде длинного ящика с крышкой

• лавка с сундуком в русской избе

• П- или Г- образная конструкция для перевозки крупногабаритных длинномерных материалов на большегрузных автомобилях

• поворотное приспособление для крепления груза в роспуске

• печной прилакок по старинке

• (устар.) в крестьянской избе, в передней дома — лавка, скамья в виде длинного ящика с крышкой

• (уменьш.) конь, лошадь

• Древняя местная польская порода мелких лошадей

• лавка возле печи

• м. (умал. конь) произн. Конник (от койник, койка), лавка ларем, рундук, прилавок, ларь для спанья, с подъемною крышкою, Обычно (ниж. вологодск. казач. тамб. ряз. калужск. твер.) это прилавок у дверей, и койка хозяина; местно (новг. твер. пск.) коником зовут и печной прилавок, с лазом в подполье, голбец, а в костр. кутний угол и лавку, вдоль перегородки; в калужск. кур. вор. крытую лавку в красном углу, под образами. Этому углу и лавке тогда только придается названье коника, когда он влево от дверей, отнесенных к правому углу, а печь супротив дверей, направо; тогда стол стоит у коника, а четвертый угол, налево от дверей, кутний, остается чистым. перм. конник, сарай для конской сбруи? См. также конь. Кониковый, к конику относящ. Конька ж. влад. кропать, лавка для спанья, койка

Источник

к о н и к

лавка, скамья в крестьянской избе возле двери или печи в виде длинного ящика с крышкой

• в крестьянской избе, в передней дома — лавка, скамья в виде длинного ящика с крышкой, стоящая обычно у стены

• польская порода мелких лошадей

• лавка, рундук, прилавок, ларь для спанья (старорусское)

• лавка с сундуком в русской избе

• П- или Г- образная конструкция для перевозки крупногабаритных длинномерных материалов на большегрузных автомобилях

• поворотное приспособление для крепления груза в роспуске

• печной прилакок по старинке

• (устар.) в крестьянской избе, в передней дома — лавка, скамья в виде длинного ящика с крышкой

• (уменьш.) конь, лошадь

• Древняя местная польская порода мелких лошадей

• лавка возле печи

• м. (умал. конь) произн. Конник (от койник, койка), лавка ларем, рундук, прилавок, ларь для спанья, с подъемною крышкою, Обычно (ниж. вологодск. казач. тамб. ряз. калужск. твер.) это прилавок у дверей, и койка хозяина; местно (новг. твер. пск.) коником зовут и печной прилавок, с лазом в подполье, голбец, а в костр. кутний угол и лавку, вдоль перегородки; в калужск. кур. вор. крытую лавку в красном углу, под образами. Этому углу и лавке тогда только придается названье коника, когда он влево от дверей, отнесенных к правому углу, а печь супротив дверей, направо; тогда стол стоит у коника, а четвертый угол, налево от дверей, кутний, остается чистым. перм. конник, сарай для конской сбруи? См. также конь. Кониковый, к конику относящ. Конька ж. влад. кропать, лавка для спанья, койка

Источник

«Нищие» лавки в русских избах и их назначение

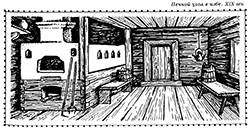

В русских избах был собственный «фэншуй». Жилое помещение строго зонировалось, а предметы расставлялись по определённым правилам. Собрать, например, печь не в том месте, значило пригласить в дом несчастье.

Лавки в избах только внешне выглядели одинаково. Например, на короткой и долгой лавке не могли одновременно сидеть мужчины и женщины. Для чего же использовались «нищие» лавки?

Лавки в русской избе

В любой русской избе было с десяток разных лавок. Самая длинная — долгая. На ней женщины вышивали, вязали и шили. Мужчинам на неё садиться строго запрещалось. Женщины, в свою очередь, никогда не сидели на коротких лавках — их во время трапезы занимали мужчины.

Некоторые лавки и вовсе никогда не применялись по назначению. Так, пороговая играла роль стола, ее накрывали для трапезы. У мужчин тоже было своё место для «рукоделия». Лавка с вырезанной из дерева конской головой сбоку — коник — предназначалась для мелких ремесленных работ.

Лавки в русский избе размещались у стен по всему периметру. Таким образом они соединяли между собой главные зоны избы: печной и красный углы и периферию дома. Лавки не только имели назначение, но и своё место. «Нищие» лавки стояли в самой непривлекательной части избы.

«Нищие» лавки в избе

Входить в избу без разрешения хозяев нельзя. Если гость всё-таки нарушал правило, его не пускали дальше матицы — горизонтального бревна, которое служило основанием для потолка. Так гость и оставался ждать решения хозяев. И присаживался на «нищую» лавку, которая стояла у самого входа.

Своё название «нищие» лавки получили благодаря добросердечной традиции. В старину эти лавки использовались бездомными и нищими, которые искали кров. Любой бродяга мог с разрешения хозяев переночевать в избе. Укладывали его на той самой «нищей» лавке, которая стояла у входа. Наличие «нищей» лавки в избе — обязательное условие.

Крестьяне старались быть гостеприимными с нищими и охотно давали милостыню. В народе бедные и бездомные люди считались гостями Бога, то есть посланниками. Это давало нищим право беспрепятственно проходить в избы. Обычно нищие и юродивые не скромно ждали у порога, а открывали двери со словами: «Пусть Бог освятит всех, кто здесь находится». Бездомный — нежданный гость, появление которого жильцы подсознательно ждут. Некоторые крестьяне верили в сверхъестественные силы нищих, поэтому не только предоставляли им кров, но и сытно кормили.

Убранство русской избы: фэншуй по-русски

Главная зона русской избы — красный угол. Место считалось священным, так как здесь устанавливались иконы, священные книги и лики. В красном углу обязательно находился стол. Иногда жители дома обедали за этим столом, в остальное время на нём лежал хлеб. Стол в красном углу представлял собой своеобразный алтарь. Именно отсюда пошла традиция никогда не сидеть на столе.

Печь — сердце русской избы. С её помощью обогревали помещения и готовили еду. Устанавливали печь рядом со входными дверьми, как раз напротив «нищих» лавок. Поэтому на этих лавках всегда было довольно тепло: печной жар хорошо прогревал воздух. Кстати, печи также использовали для сжигания мусора, люди верили, что это позволяет избавиться от плохой энергии. Отсюда же пошло выражение: «Не выносить сор из избы». Мусор мог использоваться для наведения порчи, поэтому его предпочитали сжигать.

Красный угол и печь размещались напротив друг друга, по диагонали. Зоны образовывали «каркас» жилого пространства: остальные предметы и мебель устанавливались по обе стороны от диагонали по определённым правилам.

Источник

Лавка вдоль стены деревенской избы

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

О лавках и скамьях.

Роль незамысловатых предметов для сидения наших предков играли скамьи и лавки. Их главное различие заключалось в том, что лавка была неподвижной, а скамья являлась отдельным предметом мебели, поскольку ее можно было переносить.

Лавка считалась неотъемлемой частью дома, традиционно под ней хранили вещи. Их устраивали вдоль стен всего помещения. Одной стороной они плотно примыкали к стене, а с другой поддерживались или подставками, выпиленными из толстой доски, или фигурными ножками «стамишками». Такие ножки суживались к середине, которую украшало резное «яблоко» . Если подставку делали плоской, то ее рисунок сохранял силуэт фигурной ножки. К краю лавки пришивали тесину, украшенную резьбой. Такая лавка называлась опушенной. Иногда между стамишками устраивали задвижные дверцы, превращая пристенные лавки в своеобразные лари для хранения домашних вещей.

Большое значение придавалось тому, куда хозяин посадит гостя: желанного гостя всегда садили на лавку, а незваного — на скамью.

Уникальным предметом русской народной мебели были переметные скамьи. Спинка у них перекидывалась с одной стороны сиденья на другую с помощью нехитрого приспособления, при этом скамья не поворачивалась. Размещенная у стены переметная скамья служила безопасным местом для сна ребенка. Спинки переметной скамьи украшали резьбой, они могли быть глухими или же сквозными-столярно-решетчатыми, резной или токарной работы. Длина скамьи несколько больше длины стола. Скамьи в горницах обычно покрывали специальной тканью — полавочником.

Встречаются скамьи с одной боковиной — резной или расписной доской. Боковина была опорой для подушки или ее использовали как прялку.

В богатых русских домах скамьи и лавки могли изначально обиваться сукном преимущественно красным или зеленым, отделанным шелковым галуном с серебром и золотом, под которое обычно подбивался грубый холст или войлок. Старинная русская мебель обивалась не только ярко окрашенными суконными тканями, но и сафьяном, тиснеными кожами, а скамьи и лавки покрывались еще тюфяками («тюшаками»). Чаще всего в обивке употреблялись сукна разных цветов, так называемые «полавочники», у которых голубая, зеленая, желтая и других цветов кайма спускалась с краев лавки, а середина – другого цвета, контрастного по отношению к цвету каймы, покрывала плоскость скамьи. Полавочник – тканая накидка на лавки. Изготавливалась на горизонтальном ткацком стане из грубых льняных или цветных шерстяных нитей на льняной или конопляной основе. Для полавочников использовалась обычно узорная ткань (полосатая или с геометрическим орнаментом). В XVI – XVII веках в богатых княжеских и боярских хоромах полавочники составляли необходимый элемент убранства горницы, теплой избы, сеней. В XIX веке обычай покрывать лавки тканью не был широко распространен. («Русская изба», стр.102) Полавочники нередко украшались растительными узорами, а также изображениями птиц и животных. Снизу полавочники подбивались крашеным холстом – крашениной или киндяком, а сверху украшались сшитыми вперемежку клиньями из разноцветных суконных кусочков (в лоскутной технике – С.Х.), в наиболее богатых палатах каменных зданий …на лавки клали тафтяные «бумажники» (матрацы, сшитые из хлопчатобумажной ткани и простеганные «в шахмат») или сафьяновые тюфяки. Иногда лавки и кресла просто обивались по «полстям» и войлоку красным сафьяном или покрывались теми же полавочниками, но сшитыми из более дорогих сортов ткани, таких, как шелк и бархат» (Стемпаржецкий А.Г., стр.23)

Лавка из избы в Ивановской обл.

Роскошный рисунок интерьера Суслова

Избяные лавки, приставная скамья и отдельные опоры. Ополовниковы. «Избяная литургия»:

Еще из «Избяной литургии». Лавка с узлами и полка-божница:

Переметная скамья

Пристенная лавка

Источник

Внутреннее убранство русской избы

Интерьер русских изб в большинстве своем очень похож и включает в себя ряд элементов, которые можно встретить в любом доме. Если говорить об устройстве избы, то она состоит из:

Сени и порог в доме

Отапливаемое помещение и сени отделяли дверь и высокий порог. Такой порог делался для того, чтобы холодному воздуху было сложнее проникать в теплое помещение. Кроме этого, существовала традиции, согласно которой гость, входя в помещение, должен был кланяться, приветствую хозяев и домового. Высокий порог как раз «принуждал» гостей преклоняться, входя в основную часть дома. Так как вход без преклонения обеспечивал удар головы об косяк. С приходом на Русь христианства поклон домовому и хозяевам дополнился осенением себя крестным знамением и поклоном иконам в красном углу.

Где ставили печь в русской избе

«Мышка, мышка, на тебе репяной зуб, а ты дай мне костяной зуб»

Также считалось, что мусор из дому нужно сжигать в печи, чтобы энергия не уходила наружу, а оставалась внутри помещения.

Красный угол в русской избе

«Хлеб на стол, так стол престол, а хлеба ни куска – так и стол доска»

Поэтому даже сегодня традиция не позволяет сидеть на столе. А оставлять ножи и ложки считается дурной приметой. До сегодняшних дней сохранилось еще одно поверье связанное со столом: молодёжи запрещалось сидеть на углу стола, дабы избежать участи безбрачия.

Лавка с сундуком в избе

Предметы быта в русской избе играли каждая свою роль. Скрыня или сундук для одежды являлся важным элементов дома. Скрыня переходила по наследству от матери к дочери. В него складывалось приданное девушки, которое она получала после замужества. Располагался этот элемент интерьера русской избы чаще всего рядом с печкой.

Лавки также являлись важным элементов интерьера русской избы. Условно они делились на несколько видов:

- долгая — отличается от остальных длиной. Считалась женским местом, где занимались вышиванием, вязанием и т. д.

- короткая — во время трапезы на ней сидели мужчины.

- кутная — устанавливалась около печи. На ней ставились вёдра с водой, полки для посуды, горшки.

- пороговая — шла вдоль стены, где расположена дверь. Использовалась в качестве кухонного стола.

- судная — лавка выше, чем другие. Предназначалась для хранения полок с посудой и горшков.

- коник — мужская лавка квадратной формы с вырезанной конской головой сбоку. Располагалась около двери. На ней мужчины занимались мелким ремеслом, поэтому под лавкой хранились инструменты.

- «нищая» также располагалась у двери. На нее мог садиться любой гость, вошедший в избу без разрешения хозяев. Связано это с тем, что гость не может пройти в избу далее матицы (бревно, служащее основанием для потолка). Визуально матица выглядит как выступающее бревно поперек основных уложенных досок на потолке.

Горница — это еще одно жилое помещение в избе. Имелось оно у зажиточных крестьян, ибо подобное помещение мог позволить себе не каждый. Горница чаще всего устраивалась на втором этаже. Отсюда её название горница — «гора». В ней находилась другая печь, называемая голландкой. Это печь округлой формы. Во многих деревенских домах они стоят до сих пор, являясь украшением. Хотя даже сегодня можно встретить избы, которые отапливаются этими старинными приборами.

О печи уже сказано достаточно. Но нельзя не упомянуть и те инструменты, которые использовались в работе с русскими печами. Кочерга — самый известный предмет. Представляет собой железный прут с загнутым концом. Применялась кочерга для размешивания и сгребания углей. Помело же использовалось для очищения печи от углей.

С помощью ухвата можно было перетаскивать или передвигать горшки и чугунки. Он представлял собой металлическую дугу, которая позволяла захватывать горшок и переносить его с места на место. Ухват позволял ставить чугунок в печь без боязни обжечься.

Еще одним предметом, используемым в работе с печкой, является хлебная лопата. С помощью неё хлеб помещают в печь и вытаскивают после приготовления. А вот слово «чапля» знают не многие. Этот инструмент по другому называют сковородник. Использовался он для захвата сковороды.

Колыбель в избе

Источник