ЛЕКЦИЯ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНЫХ И ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

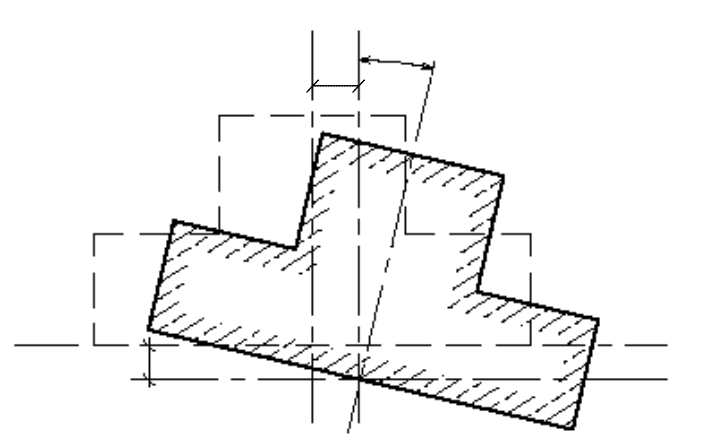

1. Конструкции ленточных фундаментов. Ленточные фундаменты предназначены для передачи нагрузок на основание от стен. Они также могут использоваться для передачи больших нагрузок от колонн, когда определенные по расчету площади подошвы столбчатых фундаментов сливаются в одну ленту. Ленточный фундамент (рис. 5.1) состоит из

Рис. 5.1. Конструктивные элементы ленточного фундамента: а – сборного железобетонного; б – монолитного железобетонного; в – каменного.

Фундаментная балка часто выполняет функции стены подвала или другой ограждающей конструкции подземной части сооружения. В монолитных фундаментах фундаментная плита и балка представляют собой единую балочную конструкцию таврового поперечного сечения. В каменных фундаментах малоэтажных зданий нагрузка на основание может непосредственно передаваться фундаментной балкой, представляющей собой заглубленную в основание каменную стену. Ленточные фундаменты устраиваются по осям продольных и поперечных несущих стен здания, образуя пространственную фундаментную конструкцию. Пролетом ленточного фундамента называют расстояние между пересекающими его поперечными или продольными стенами. При величине отношения высоты балки ленточного фундамента к ее пролету более 0,5 фундаментную балку называют балкой – стенкой. Балки – стенки рассматриваются в расчетах фундамента как пластинчатые конструкции, в то время как балки представляются стержневыми конструкциями. Поскольку ленточный фундамент является пространственной конструкцией, его работа анализируется в продольном и в поперечном направлениях. Тип фундамента

по жесткости в продольном направлении устанавливается как для балки на упругом основании (см. лекцию 2). При этом монолитный фундамент рассматривается как балка таврового поперечного сечения, а жесткость сборного фундамента определяется без учета сечения фундаментной плиты. В поперечном направлении тип фундамента по жесткости устанавливается как для столбчатого фундамента (см. лекцию 3). В строительстве широко используются сборные ленточные фундаменты из типовых конструкций (рис. 5.1 а). Фундаментные плиты по типовой серии 1.112-5 имеют переменное поперечное сечение с максимальной высотой в месте опирания стены 300 и 500 мм. Длина фундаментных плит 0,8, 1,2 и 2,4 м, ширина 0,8,

1,0, 1,2, 1,4, 1,6, 2,0, 2,4, 2,8 и 3,2 м. Плиты изготавливаются из бетона класса по прочности В10–В25 и армируются сетками в уровне подошвы. Существует вариант облегченных плит ребристой конструкции. Маркировка плиты включает буквы «ФЛ» и две цифры, разделенные запятой, обозначающие ширину и длину плиты в дециметрах. Например, маркировка ФЛ 16,24 обозначает фундамент ленточный с шириной подошвы 1,6 м и длиной 2,4 м. Стены сборных ленточных фундаментов изготавливают из стеновых фундаментных блоков по ГОСТ 13579 – 78. Маркировка блоков состоит из букв «ФБС» и цифры, обозначающей толщину блока в дециметрах. Блоки изготавливаются высотой 600 мм и длиной 800 и 2400 мм. Толщина блоков принимается 300, 400, 500 и 600 мм. Наряду с основными блоками имеются также доборные блоки высотой 300 мм. Стеновые фундаментные блоки монтируются в конструкцию фундамента на растворе с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду. Между блоками могут устраиваться монолитные бетонные вставки для равномерного заполнения стены фундамента, если ее длина не является кратной 800 мм. Блоки укладываются с перевязкой по углам фундамента и в местах пересечений стен. Горизонтальные швы между блоками в местах пересечения стен армируются, как правило, горизонтальными сетками при отсутствии перевязки. Имеется разновидность стеновых фундаментных блоков с прямоугольными вертикальными пустотами (рис. 5.2 а). Такие конструкции используются для устройства сборно-монолитных ленточных фундаментов. Фундаментные плиты в этом случае устраиваются монолитными с вертикальными выпусками арматуры. Указанные выпуски арматуры заводятся в пустоты стеновых блоков и стыкуются с арматурными

Источник

Министерство образования и науки украины

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

КАФЕДРА «ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТЫ И ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»

( для студентов очной формы обучения специальности

8.092 101 «Промышленное и гражданское строительство»)

У т в е р ж д е н о

Лекция 1. Основные понятия и определения. Общая классификация оснований и фундаментов. Принципы проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Исходные данные для проектирования оснований и фундаментов. Нагрузки и воздействия 3

Лекция 2. Взаимодействие фундаментов с основанием. Основы

инженерной теории расчета конструкций на упругом основании. Расчетные схемы. Использование прикладных программ 16

Лекция 3. Фундаменты мелкого заложения. Общие требования по проектированию. Конструирование столбчатых фундаментов 40

Лекция 4. Расчет столбчатых фундаментов 53

Лекция 5. Проектирование и расчет ленточных и плитных фундаментов. . 66 Лекция 6. Проектирование и расчет свайных фундаментов 83

Лекция 7. Фундаменты глубокого заложения 98

Лекция 8. Фундаменты под машины с динамическими воздействиями. 105

Лекция 9. Искусственное улучшение свойств оснований. Защита фундаментов от грунтовых вод 113

Лекция 10. Реконструкция и усиление фундаментов и оснований. 126

ЛЕКЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Основные понятия и определения. Общая классификация оснований и фундаментов. Основание – это часть массива грунта, непосредственно воспринимающая нагрузку от сооружения и вследствие этого подверженная деформациям под воздействием этой нагрузки. Основание, сложенное грунтами природной структуры, называется естественным основанием. Основание из предварительно уплотненных грунтов или укрепленных грунтов называется искусственным основанием. Слой или пласт грунта, на который опирается фундамент, называется несущим. Нижележащий слой называется подстилающим.

Фундамент – это часть здания или сооружения, находящаяся ниже поверхности грунта и предназначенная для передачи нагрузок от сооружения на основание. Обозначенные на рис. 1.1 элементы фундамента имеют следующие определения. Обрез –этоповерхность сопряжения фундамента с

надземное строение нагрузка от сооружения

фундамент нагрузка на

основания и фундамента: d – глубина заложения фундамента;

b – ширина подошвы фундамента;

DL – отметка планировки; FL

– отметка подошвы фундамента;

ВС – нижняя граница сжимаемой толщи.

надземной частью сооружения. Подошва – это поверхность сопряжения фундамента с основанием.Глубина заложения фундамента – расстояние от поверхности грунта до уровня подошвы фундамента. Высота фундамента – расстояние от обреза до подошвы фундамента. Пазуха – пространство между боковой поверхностью фундамента и стеной котлована. Котлован – открытая выработка в грунтовом массиве, предназначенная для размещения фундамента.

Фундаменты под воздействием нагрузок от сооружения испытывают перемещения (рис. 1.2), основными из которых являются следующие: осадка

это перемещение по направлению вертикальной оси фундамента; сдвиг – это перемещение в плоскости подошвы фундамента; крен – это угол поворота вертикальной оси фундамента.

фундамента, вызванные деформациями основания:

Определение осадок, сдвигов и кренов является центральной задачей проектирования фундаментов. Поскольку основания фундаментов являются в большинстве своем сжимаемыми (за исключением скальных оснований), невозможно запроектировать фундамент, который не имел бы осадок под воздействием нагрузок от сооружения. Поэтому решение проблемы состоит в проектировании таких фундаментов, осадки которых были бы достаточно малыми и не приводили к разрушению надземных конструкций. Величины таких осадок регламентируются нормами строительного проектирования и не превышают нескольких сантиметров.

Конструкции фундаментов классифицируют по следующим признакам. По схеме взаимодействия с основанием(рис.1.3) различают фундаменты мелкого заложения и фундаменты глубокого заложения. Фундаменты мелкого заложения передают нагрузку на основание исключительно через подошву. Их боковые поверхности в работе не участвуют. По этой причине недостаточная плотность обратной засыпки пазух не влияет существенно на

несущую способность фундамента мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения передают нагрузку на основание не только по подошве, но и по боковым поверхностям за счет сил трения и сцепления, возникающих на контакте боковых поверхностей с грунтом.

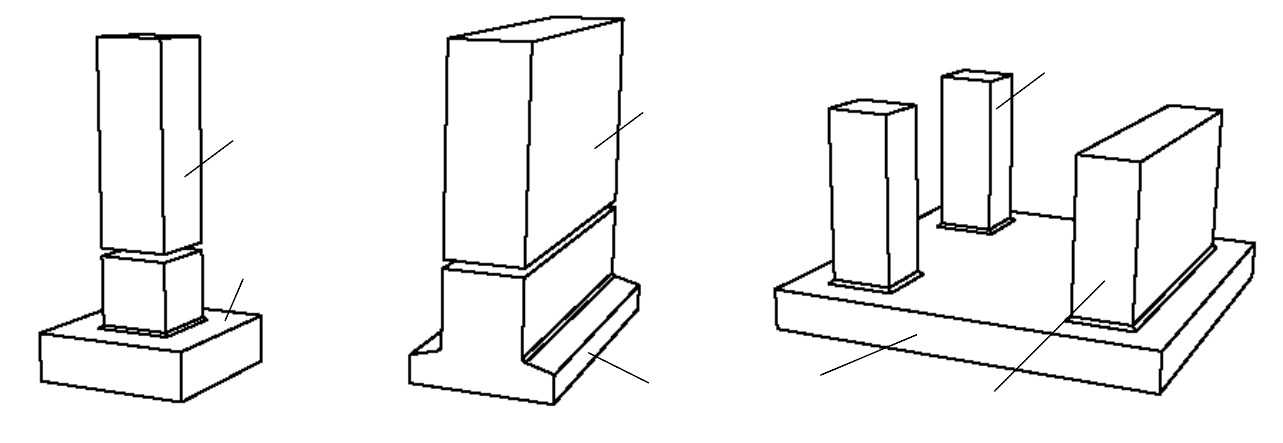

Наиболее распространенным типом фундаментов глубокого заложения являются свайные фундаменты. Фундаменты мелкого заложения классифицируются по конструктивной схеме на столбчатые, ленточные и плитные (рис. 1.4).

Столбчатые фундаменты предназначены для передачи нагрузок на основание от колонн и столбов. Ленточные фундаменты передают нагрузки на основание от стен бескаркасных зданий. Плитные фундаменты применяются как в каркасных, так и в бескаркасных зданиях. Эти

наращивание фундамента в процессе возведения

заполнен щебнем или бетоном

заливка раствором или бетоном

столбы и оболочки (рис. 1.5). Свая представляет собой вертикальный или наклонный стержень, закрепленный определенным образом в грунтовой среде. Опускной колодец — это цилиндрическая оболочка, погружаемая в грунт за счет разработки грунта внутри оболочки. Столбы и оболочки отличаются от сваи большими размерами поперечного сечения и технологическими приемами возведения.

По виду материалов, используемых для возведения фундаментов, последние подразделяются на: бутовые; грунтобетонные; каменные; бетонные; железобетонные; стальные; деревянные.

По методам возведения различают следующие виды фундаментов: в открытых котлованах; в вытрамбованных котлованах; в пробитых скважинах; в пробуренных скважинах; забивные; вибропогружаемые; задавливаемые (рис. 1.6).

По технологии возведения различают сборные, монолитные и сборно- монолитные фундаменты.

котлован уплотненная зона бетон

Рис. 1.6. Классификация фундаментов по методам возведения:

Вариантное проектирование фундаментов. Вариантное проектирование в общем случае формулируется как многофакторная задача математического программирования. Решение проблемы сводится к решению транспортной задачи об отыскании экстремумов целевого функционала при заданных граничных условиях. Рассматриваемую задачу можно сформулировать следующим образом: определить минимально возможную приведенную стоимость возведения фундаментов проектируемого сооружения при заданных интервалах изменения влияющих параметров, к которым относятся следующие: инженерно-геологические условия площадок строительства; конструктивные решения фундаментов; схемы взаимодействия фундаментов с сооружением; сроки строительства; технологическая оснащенность подрядных организаций; цены отечественных и зарубежных поставщиков и целый ряд других факторов, приобретающих решающее значение в конкретных условиях осуществления инвестиционного проекта. В общем виде поставленная задача не имеет примеров практического разрешения из-за ее непомерной сложности уже на уровне постановки. В проектных организациях разработаны и эксплуатируются отдельные программные комплексы, позволяющие оптимизировать конструктивные параметры отдельных видов фундаментов: столбчатых, ленточных, плитных, свайных. Оптимизация осуществляется при заданных нагрузках и инженерно-геологических условиях строительной площадки. В качестве граничных условий рассматриваются условия прочности, жесткости и трещиностойкости. На практике под вариантным проектированием чаще всего понимают разработку нескольких конкурирующих технических решений фундаментов и выбор из них наиболее оптимального по показателю приведенной стоимости возведения в данных инженерно-геологических условиях. При этом конкурирующими могут быть как фундаменты различных конструктивных систем, так и варианты технических решений фундаментов одного и того же вида, например, варианты столбчатых фундаментов или вариантысвайных фундаментов. В вариантные проработки часто включают технические решения по улучшению строительных свойств грунтов, например, за счет применения грунтовых подушек и т.п.

Принципы проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Основания и фундаменты являются частью конструкций сооружения, в связи, с чем их проектирование осуществляется в соответствии с принципами, принятыми в теории строительных конструкций. Основания и фундаменты следует рассчитывать по двум группам предельных состояний: по несущей способности или непригодности к эксплуатации – I группа предельных состояний; по деформациям или непригодности к нормальной эксплуатации – II группа предельных состояний.

Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности в случаях, оговоренных ниже:

а) на основание передаются большие сосредоточенные нагрузки (подпорные стены, распорные конструкции), в том числе сейсмические;

б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса;

в) основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными пылевато-глинистыми или биогенными грунтами при коэффициенте консолидации Cv 10 7 см 2 год;

г) основание сложено скальными грунтами.

Расчет оснований по несущей способности производится из условия:

где F – расчетная нагрузка на основание; Fu – сила предельного сопротивления основания; с – коэффициент условий работы,

принимаемый в диапазоне 0,8 – 1,0 в зависимости от вида грунта; n – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15; 1,10 соответственно для зданий и сооружений I, II, III классов.

Расчет оснований по деформациям производится из условия:

где s – совместная деформация основания и сооружения, определяемая

расчетом; su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения, устанавливаемое нормами.

Деформации основания в зависимости от причин возникновения подразделяются на два вида: деформации от внешней нагрузки на основание (осадки; просадки от внешней нагрузки структурно неустойчивых грунтов,

например, при изменении их влажности; горизонтальные перемещения); деформации, не связанные с внешней нагрузкой на основание и проявляющиеся в виде вертикальных и горизонтальных перемещений поверхности основания (оседания, вызванные подземной разработкой полезных ископаемых; просадки грунтов от собственного веса; подъемы при набухании грунта и т.п.).

Как следует из формулы (1.2), расчет оснований по деформациям должен производиться, как правило, из условия совместной работы сооружения и основания. Совместная деформация сооружения и основания может характеризоваться: абсолютной осадкой отдельного фундамента s; средней осадкой основания сооружения sср; относительной неравномерностью осадок двух фундаментов sL; креном фундамента или сооружения в целом i; относительным прогибом или выгибом fL; кривизной изгибаемого участка сооружения ; относительным углом закручивания сооружения ; горизонтальным перемещением фундамента или сооружения в целом u.

Предельное значение совместной деформации основания и сооружения Su учитывается в формуле (1.2) в двух видах как Su,s и Su,f. При этом каждое из условий в расчете оснований по деформациям должно выполняться.

Предельное значение совместной деформации основания и сооружения Su,s устанавливается нормами проектирования исходя из необходимости соблюдения технологических или архитектурных требований (изменение проектных уровней, положения сооружения в целом, отдельных его элементов и оборудования, включая требования к нормальной работе лифтов, кранового оборудования и т.п.).

Предельные значения совместной деформации основания и сооружения Su,f устанавливается на основании расчета сооружения во взаимодействии с основанием и гарантирует соблюдение требований по прочности, устойчивость и трещиностойкость конструкций, включая общую устойчивость сооружения.

Нормами на проектирование оснований допускается для отдельных видов зданий и сооружений использовать табличные значения предельной совместности деформации Su (см. табл. 2.1), под которой следует понимать наименьшее из двух значений Su,s и Su,f. При этом совместная деформация

основания и сооружения S в формуле (1.2) определяется в предположении нулевой жесткости сооружения

Расчет оснований и фундаментов, как любой другой конструкции, связан с решением прямой или обратной задачи. Прямая задача, связанная с определением конструктивных параметров оснований и фундаментов по заданным нагрузкам и грунтовым условиям, решения не имеет. Объясняется это тем, что исходные данные, принимаемые для проектирования оснований и фундаментов, в свою очередь зависят от подлежащих определению конструктивных параметров. Например, необходимое для определения размеров подошвы фундамента расчетное сопротивление грунта зависит от неизвестной ширины подошвы, нагрузки на фундаменты зависят, как правило, от жесткостных характеристик системы «основание – фундамент», зависящих в первую очередь от размеров фундамента в плане и т.д. Задачи подобного типа называются неголономными и подлежат решению итерационными методами. В основе итерационных методов лежит решение обратной задачи, связанной с проверкой прочности, жесткости и трещиностойкости конструкции при заданных ее конструктивных параметрах (размерах, схемах армирования, классах материалов по прочности и т.п.). Обратные задачи, называемые проверками, имеют замкнутые аналитические решения. Таким образом, прямая задача решается как последовательность обратных задач с уточнением на каждом шаге итерации конструктивных параметров проектируемой системы.

Исходные данные для проектирования. Нагрузки и воздействия. Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор: типа основания (естественное или искусственное); типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, бутобетонные и др.); мероприятий, применяемых при необходимости для уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность сооружения. Исходные данные для проектирования включают: сведения о проектируемом объекте, его объемно-планировочных и конструктивных решениях, величинах постоянных и временных нагрузок; данные об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях на площадке строительства; данные горно-геологического обоснования строительства (при строительстве на подрабатываемых территориях); сведения о наличии в

районе строительства индустриальной строительной базы; сведения о технологической оснащенности подрядных строительных организаций и др.

Все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов, приводимых в отчете об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства (более подробно см. в учебном пособии по курсу «Инженерные изыскания»). Расчетные значения характеристик грунтов С, и для расчетов по несущей способности обозначаются СI, I, I, а для расчетов по деформациям CII, II,

Нормативное значение характеристики грунта определяется как ее среднее значение по n-определениям. При статистической обработке результатов испытаний грунта вычисляется среднеквадратическое отклонение и коэффициентвариации v. По коэффициенту вариации и числу определений характеристики вычисляется показатель точности и коэффициент надежности по грунту g. При вычислениях используют параметр t, являющийся табличным коэффициентом распределения Гаусса для заданной доверительной вероятности (обеспеченности) расчетной характеристики грунта (0,85 для расчетов по деформациям и 0,95 для расчетов по несущей способности). Расчетная характеристика грунта XI(II) определяется делением ее нормативного значения Xn на коэффициент надежности по грунту. Вычисления выполняются по следующим формулам:

Источник