- А фундамент серою лентою вьется…

- Блоки или монолит?

- На что обязательно обратить внимание?

- Как выбирать материалы для ленточного фундамента

- Самое главное: тип грунта

- Где можно, а где нельзя?

- SGround.ru

- Типы фундаментов и области их применения

- Оглавление

- 1. Введение

- 2. Типы грунтовых оснований для фундаментов

- 3. Основные типы фундаментов

- 4. Какие грунты под фундаментом?

- 5. Столбчатые (отдельные) фундаменты – все за и против

- 6. Ленточные фундаменты – когда они нужны?

- 7. Плитные фундаменты – область применения, преимущества, недостатки

- 8. Свайные фундаменты – когда без них никак?

- 9. Заключение

- 10. Связанные статьи

- Один комментарий к публикации “Типы фундаментов и области их применения”

А фундамент серою лентою вьется…

Технология устройства ленточного фундамента, подводные камни, особенности, требования к грунтам

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

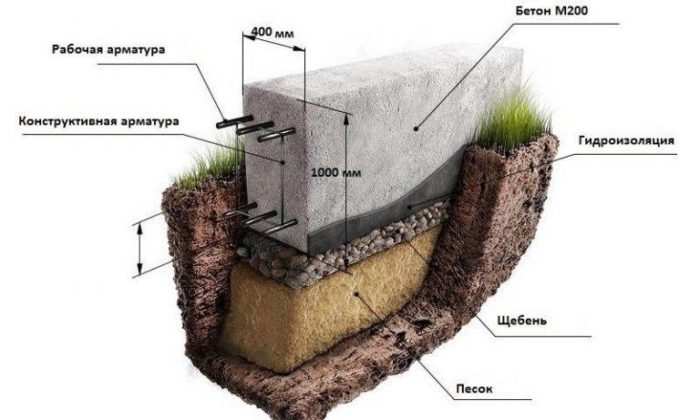

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной-щебневой подушкой. Она станет основанием для «подошвы» или «пятки» — нижней части фундамента. Для заливки ленты сначала обустраивается опалубка (для этого подойдут доски 2 сорта из хвойных пород), потом в ней сваривается каркас из металлической арматуры, а потом все это заливается раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных изделий (ФБС) «собирается», как конструктор, из блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы (блоки ФБС), которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Игорь Суслов говорит:

— Классическую «ленту» можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях в два раза дешевле, чем монолитный фундамент. Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и «подошву», и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

Ленточные фундаменты делятся на две разновидности по глубине залегания.

Они могут быть мелкого заложения — мало- или незаглубленные . Такие фундаменты обустраиваются на благоприятных грунтах (скальных, песчаных, известковых) и когда на них возводится нетяжелый дом (каркасный, деревянный, одноэтажный кирпичный). Глубина такого фундамента — до 50 см. Бывает и так, что заглубленности вообще нет.

Ленточные фундаменты глубокого заложения уходят на глубину дальше 50 см. Их обустраивают на пучинистых грунтах (например, на глинистых). В таких случаях альтернативой заглубленному монолиту может стать сборный ленточный фундамент из ЖБИ, поскольку глубокая заливка монолитной ленты будет дорогим удовольствием.

На что обязательно обратить внимание?

Единственным минусом ленточного фундамента считается его дороговизна. Он материалоемкий, особенно если речь идет о монолитном варианте, и труда на его обустройство уходит больше. Зато железный плюс — в том, что он выдерживает и отлично распределяет высокие нагрузки.

Однако, чтобы фундамент хорошо выполнял свои задачи, требуется проконтролировать ряд очень важных моментов. Так, ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. И еще его обязательно нужно тепло- и гидроизолировать. Цокольный узел должен быть и утеплен, и защищен от воды — впоследствии это не даст влаге из грунта «размыть» основание дома, а утепление сохранит и физические свойства бетона, и банальное тепло в доме. Важна даже такая, казалось бы, мелочь, как теплая армированная отмостка, которая обязательно должна быть сделана вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Наш эксперт рассказывает:

— Я периодически вижу, как продаются дома, которые сделаны без отмостки, без гидроизоляции, на неутепленном цокольном узле. Это означает, что их прежние хозяева изрядно сэкономили на строительстве, ведь утепление и гидроизоляция фундамента небольшого дома размеров 6х8 обходится тысяч в 300 рублей — если, конечно, делать все по технологии. Это материалоемкая процедура, но впоследствии она может сэкономить вам гораздо больше.

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

- 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;

- 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;

- 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).

То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Самое главное: тип грунта

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — скорее всего, придется выбрать фундамент другого типа.

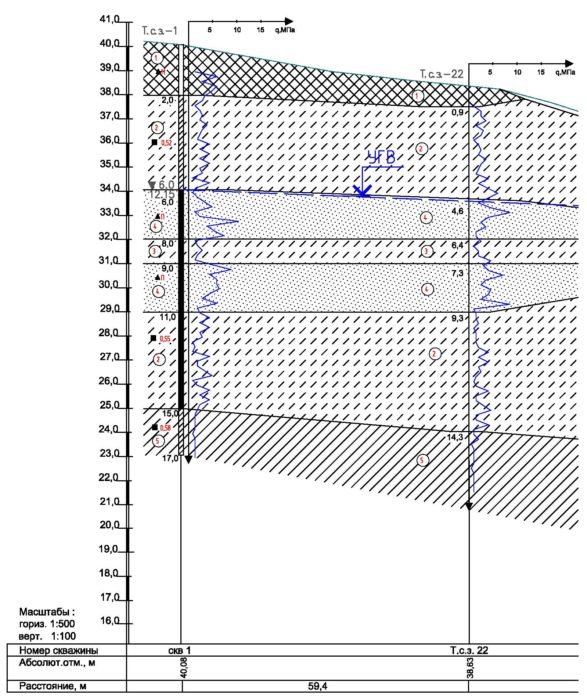

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Нужно заказывать так называемую «полную геологию» — «экспресс-геология», которую часто предлагают для экономии средств, может не отследить важных свойств вашего участка (торфяную или водяную линзу прямо под домом, к примеру). И уже потом, основываясь на полных данных геологии, где определится тип грунта, его физические характеристики, высота, на которую подходят грунтовые воды и многие другие показатели, архитектор сядет делать расчеты нагрузки на грунт и определится с предпочтительным типом фундамента. Правила проектирования и строительства фундаментов определяются СП 50-101-2004 — и этот документ можно назвать «фундаментной Библией» наряду с СП 22.13330.2016 («Основания зданий и сооружений»). Два эти документа определяют практически все условия, которые влияют на выбор и расчет фундамента.

Наш эксперт говорит:

— И в этом нет никаких секретов. Все строится на математике и расчетах. ГОСТы и СП на основания и фундаменты прописаны кровью, и мы как «отче наш» знаем: все эти расчеты делаются только после изучения почвы (геологических изысканий). Голословно говорить и советовать, где можно ставить ленточный фундамент, а где нельзя, невозможно — все зависит от проекта и от места строительства. Важно все, и в первую очередь грунт. Но повлияет на дело и ветровая нагрузка, и перепады рельефа, и как нам будут «помогать» талые воды, и глубина промерзания грунта, и общий климат. Одно дело — поставить дом в Краснодарском крае, где нет снеговой нагрузки, другое — аналогичный дом, но в Сибири, где зимой на крышу ляжет шапка снега.

Но повторюсь еще раз: главная характеристика, которая нам нужна — свойства грунтов. Большинство расчетов, прописанных в СП, делаются в соответствии с этим. И здесь нужна работа профессионалов, а самостоятельное определение — это попадание пальцем в небо.

Где можно, а где нельзя?

Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. «Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства», — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод «лечения» есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7—8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.

Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка «Тургай», поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже «ленточка» может не подойти.

А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.

Источник

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Типы фундаментов и области их применения

Как выбрать тип фундамента для дома?

Оглавление

1. Введение

Фундамент — это наиважнейшая часть любой постройки. От надежности фундамента зависит надежность всего здания или сооружения.

Для того чтобы дом покоился на надежном фундаменте, а не трещал по швам и рассыпался, необходимо основательно подойти, в первую очередь, к выбору типа фундамента. Для этого нужно понимать какие бывают фундаменты и в каких случаях каждый из них следует применять.

Как это бывает в большинстве случаев, у каждого типа фундамента есть и преимущества, и недостатки. Не углубляясь в тонкости, попробуем выяснить какой фундамент подходит для Ваших условий больше.

[Фундамент — несущая строительная конструкция, часть здания или сооружения, которая воспринимает все нагрузки от сооружения, перераспределяет их и передает на грунтовое основание]

2. Типы грунтовых оснований для фундаментов

Основание фундамента — слои грунта, залегающие ниже подошвы фундамента и воспринимающие нагрузку от него. Основания могут быть естественными и искусственными.

Естественное основание – это грунты природного сложения, не подвергавшиеся никакому вмешательству со стороны человека и образовавшиеся естественным путем.

Искусственные основания – это слои грунта, появившиеся в результате целенаправленных действий человека. Из искусственных оснований часто применяются – планомерно возведенные насыпи, песчаные и грунтовые подушки, слои грунта, уплотненные тяжелыми трамбовками, искусственно закрепленные грунты.

Проектирование искусственных оснований необходимо в случае если никакие типы фундаментов в данных конкретных грунтовых условиях не могут обеспечить требуемую прочность, жесткость и устойчивость здания/сооружения, или это экономически невыгодно.

Например — если на месте строительства Вашего дома оказался небольшой участок с залежами торфа толщиной около 1м, а вы планировали возведение малозаглубленного фундамента или полов по грунту, то целесообразно заменить этот слой слабого грунта на песок с послойным уплотнением – это и будет искусственным основанием. Такое решение позволит избежать неприятностей с фундаментом в будущем и сэкономить некоторую сумму денег.

3. Основные типы фундаментов

Основных типов фундаментов всего 4:

1. Столбчатые (отдельные) фундаменты – отдельные, не связанные между собой опоры под стены или колонны здания, имеющие сравнительно небольшую глубину заложения.

2. Ленточные фундаменты – сплошные линейные фундаменты под несущие стены здания.

3. Плитный фундамент – сплошная фундаментная плита, как правило из монолитного железобетона, сразу под все сооружение или под секцию сооружения.

Свая – стальной, железобетонный (а иногда и деревянный) стержень, погруженный в грунт сквозь слабые слои для передачи нагрузки на более прочные грунты основания, как правило расположенные на глубине более 4 м.

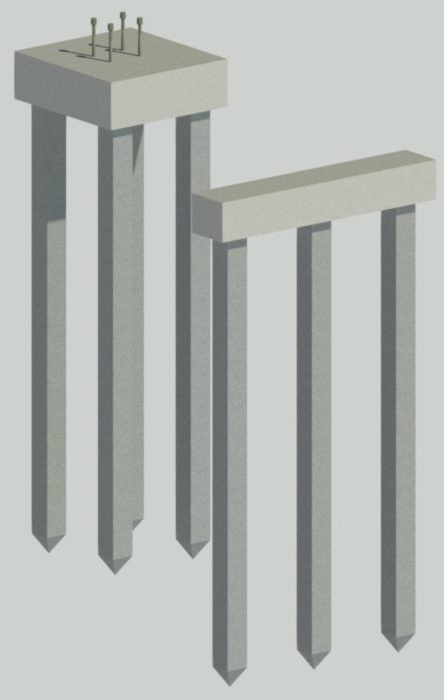

4. Свайные фундаменты – ленточные, столбчатые или плитные фундаменты, опертые на сваи.

[В случае опирания на сваи, конструкция, объединяющая несколько свай, называется свайным ростверком (столбчатым, линейным или плитным)]

4. Какие грунты под фундаментом?

Важнейшим этапом проектирования фундамента являются инженерно-геологические изыскания. Правильнее изыскания выполнять еще до начала проектирования.

[Инженерно-геологические изыскания – комплекс работ по изучению грунтов и грунтовых вод в основании будущего сооружения. Включают в себя как минимум бурение разведочных скважин с отбором образцов грунта и грунтовой воды и последующим испытанием их в грунтовой лаборатории]

Дело в том, что фундамент, как отмечалось выше – важнейшая часть любого сооружения, и правильность выбора параметров фундамента напрямую зависит от правильности и полноты сведений о грунтах в его основании.

Даже лучшие инженеры-проектировщики в области фундаментов не смогут правильно запроектировать конструкцию, если у них неверные или неполные сведения о грунтах в основании. Проект будет заведомо ошибочным, или фундамент окажется избыточно дорогим и трудоемким.

[Недостаток сведений о грунтах при проектировании фундамента можно перекрыть только большими запасами по прочности и, как следствие, перерасходом финансов, но и это не дает гарантии надежности]

Если вы не знаете какие грунты залегают под вашим будущим фундаментом то попробуйте поспрашивать соседей которые уже начали или даже окончили строительство на своих участках. Если и у соседей не окажется информации о инженерно-геологических изысканиях то рекомендую прочитать статью определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории.

5. Столбчатые (отдельные) фундаменты – все за и против

Отдельно стоящие столбчатые фундаменты применяются не только в малоэтажном строительстве, но и при строительстве производственных, торговых, административных и жилых зданий.

Глубина заложения таких фундаментов обычно сравнительно небольшая — от 0 до 3,0 метров, размеры в плане меняются в широких приделах от 0,3х0,3 для деревянных построек до 4,5х4,5 м под колонны многоэтажных зданий. Располагаются отдельные столбчатые фундаменты с определенным шагом вдоль стен или под узловыми точками здания (углами, колоннами, пересечением балок и т.д.) и не связаны между собой ничем кроме надземной части зданий или сооружения.

[Когда говорят «столбчатый фундамент» имеют ввиду не фундамент в виде столба небольшого сечения, а фундамент имеющий колонную часть — столб и плитную часть — подошву.]

Вообще в литературе времен СССР отдельный столбчатый фундамент на естественном основании под колонны был основным решением для каркасных зданий по технико-экономическим показателям (самый дешевый вариант). То есть его применение рассматривалось ранее всех остальных вариантов.

Когда столбчатые отдельные фундаменты следует применять?

- прежде всего когда проектируется/строится каркасное здание, то есть нагрузка на основание предается точечно, от каждой колонны каркаса отдельно.

- когда недалеко от поверхности (на глубине 1,5-3 м) залегают достаточно прочные грунты, которые могут воспринимать расчетные нагрузки от здания при сравнительно небольших размерах подошвы фундамента (в моей практике самая крупная подошва ступенчатого фундамента была размером 4,5х4,5 м, но это не предел);

- При малоэтажном строительстве под не ответственные деревянные постройки (баня, сарай) при сухих прочных грунтах — применяют малозаглубленные или поверхностные столбчатые фундаменты как максимально простой и дешевый вариант.

Бывают случаи, когда столбчатые фундаменты – единственное рациональное решение даже при строительстве крупного объекта. Как правило эта ситуация происходит когда характеристики грунтов ухудшаются по мере увеличения глубины их залегания.

Например, при разработке проекта для двухэтажного торгового центра в его основании в верхней части геологического разреза оказались достаточно прочные грунты , а нижние слои становились тем слабее, чем глубже они залегают вплоть до глубины 10-12 м. Применение свай в таких условиях только ухудшает положение, а ленточные и плитные фундаменты не выгодны из-за большого шага колонн (9х9 м).

Преимущества столбчатого фундамента:

- Самая невысокая стоимость из всех типов;

- Простота возведения.

Недостатки:

- Требуют дополнительных конструкций для опирания стен здания (монолитный цоколь, фундаментные балки), а для зданий с подвалам требуется отдельное возведение стен подвала;

- Фундаменты не связаны между собой и, как следствие, не перераспределяют нагрузки. Для исключения неравномерных осадок, фундаменты должны иметь точно подобранные размеры подошвы в зависимости от действующей нагрузки на них — если нагрузки разные, то и размеры фундаментов разные;

- Применимы только на относительно прочных и однородных грунтах.

При малоэтажном строительстве столбчатые фундаменты можно порекомендовать только для деревянных дачных построек, или если в основании действительно прочные грунты (гравий, средний или крупный песок, скала).

Для домов из жестких каменных материалов (кирпич, газобетон) такие фундаменты не подходят из-за большого риска неравномерных осадок, что для тяжелых хрупких стен недопустимо.

Кроме того, применение столбчатых фундаментов вызывает необходимость в создании какого-либо жесткого цоколя здания (фундаментные балки, нижняя деревянная обвязка или др.) на который будут опираться стены здания, а если здание с подвалом необходимо отдельно возводить стены подвала.

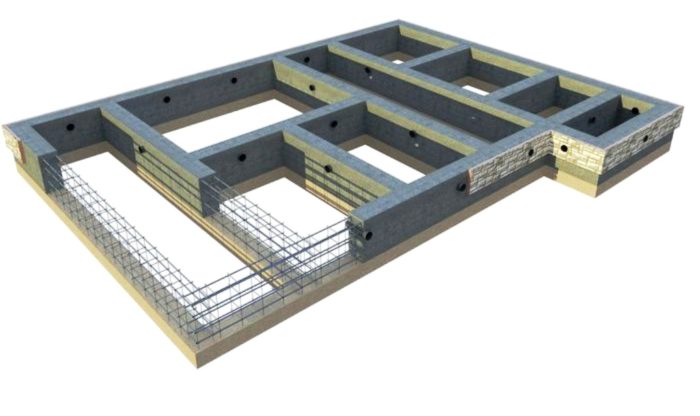

6. Ленточные фундаменты – когда они нужны?

Ленточный фундамент выполняется в виде непрерывного замкнутого в плане контура (ленты) под всеми наружными и внутренними несущими стенами здания. А если есть несущие стены, значит здание не каркасное. Иногда ленточный фундамент применяют и для каркасных зданий, но как правило при небольшом шаге колонн – до 6х6 м и относительно слабых грунтах.

Ленты могут быть малозаглубленные:

Ленточный фундамент в общем случае состоит из стеновой и плитной (подошвы) частей . Стены и подошва ленточного фундамента могут выполняться сборными – из блоков ФБС, или монолитными – из армированного железобетона, залитого на прямо на месте.

[Для сборного ленточного фундамента из блоков ФБС и др. штучных материалов очень желательно выполнять сплошные армированные монолитные пояса по верху блоков, и монолитную ленту в основании стен из блоков. Тогда такой фундамент будет намного лучше сопротивляться неравномерным деформациям и перераспределять нагрузки на основание]

Преимущества ленточного фундамента перед столбчатым:

- Большая суммарная площадь подошвы. Это позволяет передавать распределенную нагрузку на более слабые грунтовые основания;

- Неравномерные нагрузки от здания перераспределяются за счет большой жесткости и прочности конструкции фундамента. Это снижает среднюю осадку фундамента и неравномерные деформации;

- Сразу образуются стены подвала и опоры для вышерасположенных стен.

Недостатки:

- Более высокая стоимость и трудоемкость чем у столбчатого варианта;

- При неравномерных нагрузках в лентах возникают большие усилия, для восприятия которых требуются серьезное армирование;

- Нет возможности передавать большие точечные нагрузки на основание, т.к. ширина подошвы ленты ограничена.

Если Вы сэкономили на армировании и монолитном поясе и ленточный фундамент не выдержал нагрузок, в нем появились трещины, то он по своей сути превращается в столбчатый – отдельные фрагменты работаю независимо друг от друга, перераспределения усилий между фрагментами не происходит, увеличиваются неравномерные деформации.

В целом для малоэтажного строительства это наиболее оптимальный вариант если грунты недалеко от поверхности достаточно прочные (на глубине 1,5-3 м).

7. Плитные фундаменты – область применения, преимущества, недостатки

Плитные фундаменты применяют при специальном технико-экономическом обосновании. Они распределяют нагрузки от надземной части здания на очень большую площадь, но при этом в самой плите возникают огромные напряжения. Для того чтобы воспринять эти нагрузки без разрушения и излишних деформаций, необходимо выполнять плиту очень мощной с надежным армированием (толщина плиты многоэтажных домов достигает 1,5 м и более). Да и вообще перекрыть всю площадь под зданием плитой толщиной 0,5 м – очень накладно.

Преимущества плитного фундамента:

- Применим на слабых основаниях, самый надежный вариант на естественном основании при правильном проектировании;

- Снижает осадки и неравномерные деформации основания даже при слабых грунтах;

- Для зданий с подвалом сразу служит несущей плитой пола.

Недостатки:

- В конструкции возникают очень большие усилия, особенно от точечных нагрузок, восприятие которых требует больших затрат на бетон и арматуру;

- Еще более высокая стоимость и трудоемкость;

Применяют плитный фундамент, когда в основании сооружения слабые грунты (площади подошвы столбчатых и ленточных фундаментов недостаточно), а применение свай не дает ожидаемого увеличения несущей способности.

Фундамента плитного типа в малоэтажном строительстве применяют при небольших размерах дома и простой форме здания. Основные преимущества данного основания — простота сооружения, возможность применения в сложных грунтовых условиях: пучинистых, слабых и просадочных грунтах, а также высокая надежность при мелкой заглубленности . Однако такие фундаменты сравнительно дороги из-за большого расхода бетона и металла на арматуру.

8. Свайные фундаменты – когда без них никак?

Свайные фундаменты выполняются в виде:

- отдельных столбчатых свайных ростверков под колонны каркаса;

- линейных ростверков, в том числе и непрерывных замкнутых ленточных фундаментов на свайном основании;

- плитных ростверков – монолитные (редко сборные) фундаментные плиты, опертые на сваи;

- иногда применяют одиночные сваи под колонны.

Нагрузка от ростверка передается на сваи, а те в свою очередь передают ее на грунтовое основание своими боковыми поверхностями и нижними концами (лопастями, если сваи винтовые). Обычно на нижний конец сваи приходится основная нагрузка, а боковые поверхности передают меньшую часть усилия.

Сваи по типу погружения в основном применяют: забивные, буронабивные и винтовые. На типах свай останавливаться подробно не будем, на этот счет см. соответствующие статьи. По материалу сваи бывают железобетонные , стальные, иногда деревянные.

Преимущества свайного фундамента:

- Позволяет пройти слабые грунты и передать нагрузки на заглубленные плотные геологические слои;

- Позволяет воспринимать не только сжимающие нагрузки, но и выдергивающие и горизонтальные усилия, хорошо сопротивляется морозному пучению;

- При правильном проектировании очень высокая надежность фундамента.

Недостатки:

- Самая высокая стоимость и трудоемкость;

- Необходимость возведения свайного ростверка;

- Необходимость применения спец. техники для погружения свай или бурения скважин;

- Стальные сваи подвержены коррозии в агрессивных грунтовых условиях, а антикоррозионные покрытия часто повреждаются при погружении свай.

[Сваи, вопреки бытовому мнению, не дают никакой гарантии от осадок и перекосов фундаментов, а в некоторых грунтовых условиях могут быть вообще неприменимы (например, при текучих суглинках и глинах под нижними концами свай)]

В целом сваи применяют, когда необходимо передать нагрузки на заглубленные плотные грунты минуя верхние слабые слои, или, когда при сравнении вариантов, фундаменты на естественном основании оказываются дороже чем свайные.

Исключением являются свайные фундаменты из винтовых свай под деревянные малоэтажные дома и постройки – они выполняются без ростверка, под обкладной брус. Имеют сравнительно небольшую стоимость и высокую надежность, поэтому могут быть выгоднее других вариантов и рекомендованы к применению при определенных грунтовых условиях.

Минимальная глубина погружения сваи, применяемой в строительстве как правило 4,0 м. Если глубина будет меньше – по сути получится столбчатый фундамент, погруженный в грунт без откопки котлована.

9. Заключение

Выбор типа фундамента — сложная задача, требующая учета множества факторов и точных сведений о грунтах основания.

Краткое описание фундаментов в этой статье может помочь Вам определиться с выбором и, если он сделан, то следует переходить к более глубокому изучению выбранного типа фундамента.

Дополнительную информацию по теме см. ниже в разделе «Связанные статьи».

10. Связанные статьи

- Выбор глубины заложения фундаментов

- Инженерно-геологические изыскания – обязательно или нет?

- Ленточные фундаменты – виды и особенности

- Столбчатые фундаменты

- Свайные фундаменты – забивные сваи

- Свайные фундаменты – буронабивные сваи

- Свайные фундаменты – винтовые сваи

- Плитные фундаменты

- Незаглубленные или малозаглубленные фундаменты

- Что такое пучинистые грунты

- Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории

Один комментарий к публикации “Типы фундаментов и области их применения”

висячие (сваи трения) все виды свай, которые опираются на сжимаемые грунты. Они передают нагрузку на грунты основания нижним концом и боковой поверхностью.

Источник