- Конструктивные решения ленточных фундаментов, область их применения.

- Конструктивные решения фундаментов

- Ленточные фундаменты примеры конструктивных решений

- 2.2. Конструктивные решения фундаментов.

- Конструктивные решения фундаментов

- Фундаменты и их конструктивные решения

- ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

- Фундаменты и их конструктивные решения

Конструктивные решения ленточных фундаментов, область их применения.

Ленточные фундаменты под стены устраивают либо монолитными, либо из сборных блоков. Монолитные ленточные фундаменты изготовляют из природного камня, бетона или железобетона.

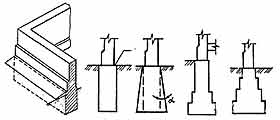

Монолитные ленточные фундаменты из природного камня и бетона проектируются как жёсткие. Фундаменты имеют наклонную боковую грань или, что чаще, уширяются к подошве уступами, размеры которых определяются углом жёсткости α , т.е. предельным углом наклона, при котором в теле фундамента не возникают растягивающие напряжения (рис.1). Угол жёсткости в зависимости от материала, марки раствора или класса бетона составляет порядка 30°. 40°.

Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполняются в виде нижней армированной плиты и неармированной или малоармированной фундаментной стены (рис. 2,а).

Сборный ленточный фундамент состоит из ленты, собираемой из железобетонных плит, армированных по расчёту, и стены, собираемой из сборных блоков (рис.2,б). Железобетонные фундаментные плиты подушки и бетонные стеновые блоки унифицированы. Важным этапом конструирования сборного фундамента является проверка допускаемого вылета консоли.

При строительстве на прочных грунтах при уровне подземных вод ниже подошвы фундамента возможно применение прерывистых ленточных фундаментов, которые страивают из фундаментных железобетонных плит, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (рис.2,в). Ленточные прерывистые фундаменты особенно целесообразны в тех случаях, когда полученная в расчётах ширина фундамента оказывается меньше ширины стандартных плит.

Фундаментные стеновые блоки изготовляют из тяжёлого бетона, керамзитобетона или плотного силикатного бетона. Ширина блоков принимается равной (или меньше) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Надземные стены не должны выступать над фундаментами более чем на 15 см. Блоки укладывают на цементном растворе с перевязкой швов стеновых блоков и плит.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную стенку, равномерно загруженную вышележащими стенами или же колоннами каркаса. Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке имеются неоднородные по сжимаемости грунты, а также порсадочные или слабые грунты с прослойками. Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными.

Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов. Ленточные сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных цокольных (наружных и внутренних) панелей.

-Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и капитальные внутренние стены, при этом форма поперечного сечения одинакова по всему периметру фундамента

Технология строительства ленточных фундаментов проста, но для них характерна массивность, значительный расход материалов и высокая трудоёмкость, но в то же время максимальная надёжность. Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от используемого материала. Так, например, минимальные рекомендуемые размеры для железобетона — 100 мм, бетона — 250 мм, кладки из кирпича — 500 мм. Ширина ленточного фундамента под несущими стенами дома определяется допустимой нагрузкой на грунт.

Для ускорения строительства ленточного фундамента очень часто используют фундаментные блоки. После того как ленточный фундамент выведен выше нулевой отметки (уровня земли), он выравнивается цементным раствором, и сверху укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида на битумной мастике. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Чтобы предохранить ленточный фундамент от поверхностных вод и дождя, сразу после завершения его возведения устраивают отмостку, ширина, которой зависит от используемых материалов.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты весьма трудоёмкие при возведении, поэтому их применяют в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом. Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления, которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительство уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

Источник

Конструктивные решения фундаментов

Конструирование фундаментов.

Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая эти нагрузки на основание (грунт). Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома составляет 10. 30%.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента, или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента, ее уширение — подушкой.

Конструкции фундаментов проектируют с учетом характера несущего остова зданий и сооружений и степени чувствительности их к возможным осадкам, характера геологических и гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных строительных материалов и средств механизации, мощности материально-технической базы.

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании (пучинистыми). Остальные грунты (пески, гравелистые и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании (непучинистых).

По виду конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные и свайные фундаменты. В зависимости от технологии возведения фундаменты бывают сборные и монолитные.

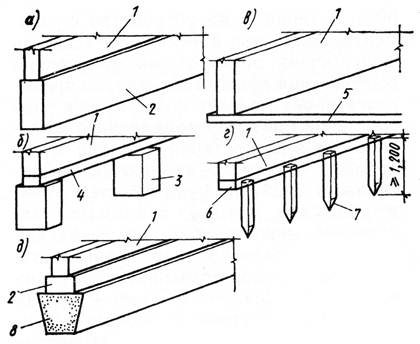

Основные конструктивные схемы фундаментов для малоэтажных жилых зданий:

а — ленточный фундамент;

в — фундамент в виде сплошной железобетонной плиты;

г — фундамент на коротких сваях;

д — ленточный фундамент на песчаной подушке;

1 — стена; 2 — лента фундамента; 3 — столб; 4 — фундаментная балка; 5 — монолитная железобетонная плита; 6 — ростверк; 7 — свая; 8 — песчаная подушка.

Изготовляют такие фундаменты из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки.

Если в проекте дома предусматривается наличие подвала, большого приямка или цокольного этажа, то фундамент должен быть ленточной конструкции, чтобы успешно выполнять функции стены подвала. Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома. Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом или части дома с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений. Практика эксплуатации малоэтажных жилых зданий с фундаментами глубокого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, проектируют дома без подвалов на фундаментах мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки — 0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Когда под домом располагается грунт очень разнородный по степени вспучивания при замерзании, то приходится проектировать фундамент в виде сплошной плиты из монолитного железобетона и на песчаной подушке. В некоторых случаях оказываются эффективными свайные фундаменты, глубину заложения которых принимают значительно ниже глубины промерзания грунта, где силы бокового трения незамерзающего слоя превышают силу трения от вспучиваемого слоя. Реже на таких грунтах ставят столбчатые фундаменты из монолитного железобетона с уширением подошвы, так как изготовление их требует больших трудозатрат.

2.1.1 Ленточные фундаменты в виде сплошных стенок устанавливают по всему контуру стен. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала. Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева.

Чаще всего такие фундаменты устраивают под зданиями с каменными стенами (крупноблочными, кирпичными и др.). Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке есть неоднородные по сжимаемости грунты, просадочные или слабые грунты с прослойками.

Ленточные и прерывистые фундаменты:

а — ленточный сборный при отсутствии подвала;

б — прерывистый сборный;

в — ленточный из бутового камня;

г — ленточный при наличии подвала и высоком уровне фунтовых вод

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бута, бутобетона, бетона, железобетона, крупнопористого бетона и грунтобетона.

На скальных грунтах чаще используют бутобетонные фундаменты. Их выполняют из тяжелого бетона марки 75 и выше с введением в бетон по мере возведения фундаментов бутового камня («изюма») до 30—40% объема. Этот материал лучше заполняет неровности поверхности скального основания. Стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Бутобетонные фундаменты устраивают по щебеночной подготовке толщиной 50—100 мм, втрамбованной в грунт.

Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большую трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м, при применении постелистого бута — плитняка толщина стенки может быть уменьшена до 0,3 м. Для бутовых фундаментов применяют тяжелые природные камни, обычно из известняка или песчаника марки не ниже 200.

Верхний обрез бутобетонных и бутовых фундаментов ввиду неточности плоскости обреза следует увеличить на 80—100 мм.

Для передачи нагрузки на большую площадь основания применяют уширение к подошве, которое в бутовых и бутобетонных монолитных фундаментах производится уступами. Высота уступа принимается не менее 300 мм для бутобетонных массивов, а для бутовых — два ряда кладки, или 350—600 мм. Отношение высоты уступа к его ширине принимают из условия исключения растягивающих напряжений в нижней части фундамента в пределах 1,25—1,75, в зависимости от давления на грунт и марки бетона или раствора. При небольших нагрузках на основание и при хороших грунтах ширину фундаментов книзу можно не увеличивать.

.Монолитные ленточные железобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется значительное развитие ширины подошвы ленты при минимальной ее высоте. Такое решение фундаментов встречается редко. Оно может быть применено при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов экономически нецелесообразно.

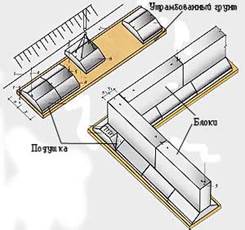

Сборные ленточные фундаменты под стены сооружают из фундаментных блоков-подушек и из фундаментных стеновых блоков. Для малоэтажных зданий фундаменты выполняются из фундаментных стеновых блоков, образующих соответственно подошву и стену фундамента. Блоки изготовляют сплошными из легкого бетона или пустотелыми из тяжелого бетона (высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 м). Фундаментные стеновые блоки часто выполняют из более прочных материалов, чем надземные стены здания, поэтому фундаментные стены могут быть тоньше стен здания. Свес стен здания должен быть при этом не более 130 мм. Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной около 100 мм при прочих грунтах. Под пустотелые подушки следует делать бетонную подготовку.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Ленточные фундаменты примеры конструктивных решений

2.2. Конструктивные решения фундаментов.

Фундаменты для малоэтажного строительства изготовляют из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки.

Плоскость нижней части фундамента называют подошвой (рис.3.1), ее уширение – подушкой, а горизонтальная плоскость верхней части фундамента – обрезом. При отсутствии подвалов и больших приямков обычно проектируют фундаменты мелкого заложения, подошва которых располагается на глубине не менее 0,5 м от уровня земли. На грунтах, вспучивающихся при замерзании, глубину заложения подошвы фундамента наружных стен принимают ниже толщины промерзающего слоя не менее чем на 0,2 м.

Между архитектурно-планировочным решением малоэтажного дома, конструкцией фундамента и состоянием грунта существует определенная взаимосвязь. Например, если архитектор в проекте дома предусматривает подвал, большой приямок или цокольный этаж, то фундамент должен быть ленточной конструкции, чтобы успешно выполнять функции стены подвала. Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома. Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом или части дома с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений.

Важнейшим параметром, от которого зависят форма и объем фундаментов является глубина заложения фундамента.Глубина заложения фундамента – это расстояние от дневной поверхности грунта до подошвы фундамента.

Глубина заложения фундаментов зависит от многих факторов: назначения здания; его объемно-планировочного и конструктивного решения; величины и характера нагрузок; качества основания; окружающей застройки; рельефа; принятых конструкций фундаментов и методов производства работ по их возведению. Однако, в первую очередь, заглубление будет определять качество грунтов основания, уровень грунтовых вод и промерзание грунта.

Минимальную глубину заложения фундаментов для отапливаемых зданий обычно принимают под наружные стены – 0,7 м, под внутренние – 0,5 м.

Практика эксплуатации малоэтажных жилых зданий с фундаментами мелкого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. За несколько лет дом может подняться над уровнем земли на десятки сантиметров, при этом различные участки строения обычно поднимаются на различную величину, что приводит к перекосу окон, дверей и даже к разлому стен. Такое явление происходит от действия сил бокового трения вспучивающегося грунта на поверхностях фундаментов, которые превышают противодействие относительно малой массы дома. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, приходится проектировать дома без подвалов на фундаментах мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки 0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Этот прием позволяет достигнуть значительной экономии материалов и средств. Например, в районе Киева глубина промерзания грунта равна 0,9 м, следовательно, фундамент мелкого заложения будет высотой 1,1 м, а при песчаной подушке – 0,5 м, т.е. при песчаной подушке на вспучивающихся от замерзания грунтах экономится около 50 % материала на устройство фундамента.

По методу возведения фундаменты могут быть индустриальные и не индустриальные. В массовом строительстве используют индустриальные фундаменты, которые выполняют из сборных крупноразмерных бетонных или железобетонных элементов. Эти фундаменты позволяют ведение работ без сезонных ограничений и сокращают трудозатраты на строительной площадке. Не индустриальные фундаменты могут выполняться из монолитного бетона или железобетона, а также из мелкоразмерных элементов (кирпич, бутовый камень и др.). Подобного рода фундаменты используются, как правило, для нетиповых зданий.

По характеру работы конструкции фундаментов могут быть жесткими, работающими только на сжатие, и гибкими, которые рассчитаны на восприятие растягивающих усилий. К первому виду относят все фундаменты, за исключением железобетонных. Применение гибких железобетонных фундаментов, воспринимающих изгибающие моменты, позволяет резко снизить затраты бетона, но резко увеличивает расход металла.

По конструктивной схеме фундаменты различают ленточные, столбчатые, свайные и сплошные.

Под всеми несущими стенами здания устанавливают ленточные фундаменты в виде сплошных стенок. Они могут служить не только несущей конструкцией, передающей постоянные и временные нагрузки от здания на основание, но и ограждающей конструкцией помещений подвала.

Ленточные фундаменты устраивают под все капитальные (несущие и самонесущие) стены, а в некоторых случаях и под колонны. Они представляют собой загубленные в грунт ленты-стенки прямоугольной или ступенчатой формы в поперечном сечении.

Ленточные фундаменты получили большое распространение в жилищном строительстве для зданий до 12 этажей, выполненных по бескаркасной схеме.

Форму в плане и разрезе, а также размеры ленточного фундамента устанавливают так, чтобы было обеспечено возможно более равномерное распределение нагрузки на основание. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала, например, стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Необходимо следить, чтобы равнодействующая всех нагрузок от здания проходила в средней трети ширины подошвы фундамента, т.е. е 1600 кг/м3), которые могут быть применены для внутренних стен и для наружных при грунтах не насыщенных водой. Стеновые блоки используются следующих размеров: высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 м.

Рис.7.4. Сборные ленточные фундаменты: а – конструкция фундамента при слабых грунтах; б – укладка фундаментных блоков при плотных грунтах и малых нагрузках; в, г — фундаменты крупнопанельных зданий; д – элементы сборных крупноблочных бетонных фундаментов; е, ж – элементы крупнопанельных фундаментов.

Монтаж сборных бетонных фундаментов осуществляют на цементном растворе с перевязкой швов. При слабых грунтах по фундаментным подушкам и по обрезу фундамента укладывают армированные распределительные пояса (рис.7.4 а). При плотных грунтах и малых нагрузках фундаментные подушки могут быть уложены с промежутками (рис 7.4 б). Промежутки следует засыпать грунтом.

Для малоэтажных зданий при малых нагрузках и прочных основаниях, когда ленточные фундаменты нерациональны, применяют столбчатые фундаменты. Их устраивают под все несущие и самонесущие стены, а также под отдельные столбы и колонны.

Столбчатые фундаменты представляют собой фундаменты, состоящие из столбов, загубленных в грунт, и опирающихся на них фундаментных балок, которые воспринимают на себя нагрузку от стен и передают ее на столбы.

Столбы устанавливают в местах пересечения стен и в промежутках между ними с определенным шагом, который определяют расчетом в зависимости от массы здания и несущей способности грунта. Для малоэтажных зданий шаг фундаментных столбов составляет 2,5 – 3,0 м.

Конструктивные варианты фундаментных балок и их пропорции в зависимости от шага столбов приведены на рис.7.5. Для устранения возможности смещения фундаментной балки и расположенной на ней стены вследствие пучения грунта под фундаментной балкой устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,4 м.

Рис.7.5. Конструктивные схемы фундаментных балок столбчатых фундаментов: а – фрагмент общего вида фундамента; 1 – стена; 2 – фундаментная балка; 3 – столбы; б – е – различные типы фундаментных балок; 4 – сборная железобетонная; 5 – сборные железобетонные перемычки (балочные усиленные); 6 – монолитная железобетонная балка; 7 – рядовая армокирпичная балка; 8 – армокирпичная балка со стальными каркасами в вертикальных швах кладки.

Столбы квадратного сечения в поперечнике изготовляют из сборных бетонных блоков, из монолитного бетона, красного кирпича, природного камня. Размеры столбов принимают по расчету на прочность (материала и грунта). Для малоэтажных жилых зданий размер подушки столбов не превышает 1 м, а горизонтальное сечение столба может быть равным размеру подошвы или быть меньшим. В последнем случае высоту подушки принимают не более 0,3 м.

В тех случаях, когда необходимо передать значительные нагрузки на слабый грунт, применяются свайные фундаменты.

Свайные фундаменты представляют собой фундаменты, состоящие из железобетонных, бетонных или металлических стержней-свай, погруженных в грунт, оголовков – верхнее уширенное завершение сваи, и ростверка, объединяющего работу всех свай

Свайные фундаменты применяют на слабых сжимаемых грунтах, при глубоком залегании прочных материковых пород, больших нагрузках и т.д. В последнее время свайные фундаменты получили широкое распространение для обычных оснований, т.к. их применение дает значительную экономию объемов земляных работ и затрат бетона.

По материалу сваи бывают деревянные, железобетонные, бетонные, стальные и комбинированные. В зависимости от способа погружения в грунт различают забивные, набивные, сваи-оболочки, буро набивные и винтовые сваи (рис.7.6).

Забивные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов. Эти сваи получили наибольшее распространение в массовом строительстве. В поперечном сечении железобетонные сваи могут быть квадратные прямоугольные и полые круглые: обычные сваи диаметром до 800 мм, а сваи оболочки – свыше 800 мм. Нижние концы свай могут быть заостренными или плоскими, с уширением или без него, а полые сваи – с закрытым или открытым концом и с камуфлетной пятой (рис.7.6 г).

Набивные сваи устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин. Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буронабивные сваи отличаются тем, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и стенками скважины цементно-песчаным раствором.

В зависимости от характера работы в грунте различают два вида свай: сваи-стойки и висячие. Сваи-стойки, прорезая толщу слабого грунта, своими концами опираются на прочный грунт (скальную породу) и передают на него нагрузку от здания. Их применяют, когда глубина залегания прочного грунта не превышает возможной длины свай. Фундаменты на сваях-стойках практически не дают осадки.

Если прочный грунт находится на значительной глубине, применяют висячие сваи, несущая способность которых определяется суммой сопротивления сил трения по боковой поверхности и грунта под острием сваи. Свайные фундаменты в плане могут состоять из:

одиночных свай – под отдельные опоры (рис.7.6 д);

лент свай – под стены здания, с расположением свай в один, два и более рядов;

кустов свай – под тяжело нагруженные опоры;

сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения с равномерно распределенными по всему плану здания нагрузками.

Рис.7.6. Свайные фундаменты: а – план и разрезы; б – виды свай в зависимости от конструктивной схемы – сваи стойки и висячие сваи; в – элементы свайного фундамента: 1 – ростверк; 2 – уголовник; 3 – свая; г – виды свай: 1 – четыре забивные бетонные и железобетонные сваи – квадратные, круглые, сплошные и пустотелые; 5,6 – набивные обычные и с уширенной пятой; 7, 8 – камуфлетные; 9 – с шарнирно раскрывающимися упорами; 10 – призматическая свая; 11 – свая-оболочка; 12 – свая в лидерной скважине; 13 – деревянная свая; 14 – винтовая свая; д – расстановка свай: свайные ряды, свайные кусты, свайное поле; е – вариант свайного безростверкового фундамента; ж, и – варианты свайных фундаментов без ростверков и оголовков: 1 – оголовок; 2 – свая; 3 – цокольная панель; 4 – перекрытия; 5 – колонна; 6 — ригель

Для малоэтажного строительства используют короткие железобетонные забивные сваи, чаще квадратного сечения 150 × 150 мм, 200 × 200 мм, или буро набивные сваи диаметром 300, 400 мм и более. Глубину заложения коротких свай принимают не более 6 м.

Расстояние между сваями и их число определяются расчетом. Обычно расстояние между висячими сваями принимают (3 – 8)d, где d – диаметр круглой или сторона квадратной сваи. Расстояние в свету между сваями-оболочками должно быть не менее 1 м.

Балки ростверка имеют много общего с фундаментными балками. Для их изготовления используют те же материалы. Железобетонный ростверк устраивают двух видов – монолитный и сборный. Его ширину принимают 250 × 250 или 300 × 300 мм, высоту – 400 – 500 мм.

Свайные фундаменты экономичнее ленточных на 32 – 34 % по стоимости, на 40 % по затратам бетона и на 80 % по объему земляных работ. Такая экономия позволяет снизить стоимость здания в целом на 1 – 1,5 %, затраты труда на 2 %, расход бетона на 3 – 5 %. Однако затраты стали увеличиваются на 1 – 3 кг на м2.

В тех случаях, когда нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт основания слабый, устраивают сплошные фундаменты под всей площадью здания. Их, как правило, сооружают на тяжелых пучинистых и просадочных грунтах.

Сплошные фундаменты представляют собой фундаменты в виде жестких сплошных балочных или безбалочных бетонных или железобетонных плит, устраиваемых под всей площадью здания.

Такие фундаменты хорошо выравнивают все вертикальные и горизонтальные перемещения грунта.

Ребра балочных плит могут быть обращены вверх или вниз. Места пересечения ребер служат для установки колонн в каркасных зданиях. Пространство между ребрами в плитах с ребрами вверх заполняют песком или гравием, а поверх устраивают бетонную стяжку. Бетонные плиты не армируют. Железобетонные армируют по расчету. При большом заглублении сплошных фундаментов и необходимости обеспечить большую их жесткость фундаментные плиты можно проектировать коробчатого сечения с размещением между ребрами и перекрытиями коробок помещений подвалов (рис.7.7).

Сплошные фундаменты особенно целесообразны тогда, когда необходимо защитить подвал от проникания грунтовой воды при высоком ее уровне, если пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Сплошную плиту фундамента под малоэтажные дома проектируют только в случаях строительства зданий на грунтах с неравномерной осадкой или вспучиванием и при высоком уровне стояния грунтовых вод (в зданиях с подвалом). Плиту выполняют из монолитного тяжелого железобетона толщиной не менее 100 мм. Толщину плиты определяют расчетом в зависимости от массы здания, прочности грунтов и расстояния между стенами. Для домов без подвала плиту фундамента устанавливают на песчаную подушку, что уменьшает неравномерность осадки грунтов. В зданиях с подвалом плита фундамента одновременно выполняет функции основания пола.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за большого объема бетона и расхода металла на арматуру.

Конструктивные решения фундаментов

Фундаментом называется подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, как постоянные, так и временные, возникающие в надземных частях, и передающая эти нагрузки на основание (грунт). Материалоемкость фундамента в объеме малоэтажного жилого дома составляет 10. 30%.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента, или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента, ее уширение — подушкой.

Конструкции фундаментов проектируют с учетом характера несущего остова зданий и сооружений и степени чувствительности их к возможным осадкам, характера геологических и гидрогеологических условий участка, условий района строительства, наличия местных строительных материалов и средств механизации, мощности материально-технической базы.

Грунты, в которых присутствует значительное количество глины (супеси, суглинки и глины), называют вспучивающимися при замерзании (пучинистыми). Остальные грунты (пески, гравелистые и др.) составляют группу невспучивающихся при замерзании (непучинистых).

По виду конструкции различают ленточные, столбчатые, сплошные и свайные фундаменты. В зависимости от технологии возведения фундаменты бывают сборные и монолитные.

Основные конструктивные схемы фундаментов для малоэтажных жилых зданий:

а — ленточный фундамент;

в — фундамент в виде сплошной железобетонной плиты;

г — фундамент на коротких сваях;

д — ленточный фундамент на песчаной подушке;

1 — стена; 2 — лента фундамента; 3 — столб; 4 — фундаментная балка; 5 — монолитная железобетонная плита; 6 — ростверк; 7 — свая; 8 — песчаная подушка.

Изготовляют такие фундаменты из местных строительных материалов (естественный камень, бутобетон, красный кирпич и др.), а также используют монолитный бетон или сборные бетонные и железобетонные блоки.

Если в проекте дома предусматривается наличие подвала, большого приямка или цокольного этажа, то фундамент должен быть ленточной конструкции, чтобы успешно выполнять функции стены подвала. Состояние грунта может оказать влияние на выбор варианта архитектурного решения подземной части дома. Например, если дом ставят на грунты с высоким уровнем стояния грунтовых вод, то толщина стенок ленточного фундамента увеличивается за счет дополнительных элементов гидроизоляции, что приводит к некоторому уменьшению площади помещений подземной части. Кроме того, может возникнуть угроза поднятия («всплытия») подвальной части вместе с домом или части дома с приямком под действием напора грунтовых вод. В этом случае обычно приходится отказываться от проектирования подземных помещений или проектировать дорогостоящую конструкцию фундамента с якорями в грунте или пригрузом пола подземных помещений. Практика эксплуатации малоэтажных жилых зданий с фундаментами глубокого заложения показала, что вспучивающиеся при замерзании грунты постепенно выталкивают такие фундаменты из земли. Чтобы нейтрализовать нежелательный эффект вспучивания при замерзании грунта, проектируют дома без подвалов на фундаментах мелкого заложения с основанием в виде песчаной подушки. При устройстве песчаной подушки грунт вынимают на глубину ниже промерзания не менее 0,2 м и засыпают выемку крупнозернистым песком с проливкой водой и с уплотнением послойно. Засыпку ведут до отметки — 0,5 м от уровня планировки участка. На полученное таким способом искусственное основание устанавливают фундаменты мелкого заложения. Когда под домом располагается грунт очень разнородный по степени вспучивания при замерзании, то приходится проектировать фундамент в виде сплошной плиты из монолитного железобетона и на песчаной подушке. В некоторых случаях оказываются эффективными свайные фундаменты, глубину заложения которых принимают значительно ниже глубины промерзания грунта, где силы бокового трения незамерзающего слоя превышают силу трения от вспучиваемого слоя. Реже на таких грунтах ставят столбчатые фундаменты из монолитного железобетона с уширением подошвы, так как изготовление их требует больших трудозатрат.

2.1.1 Ленточные фундаменты в виде сплошных стенок устанавливают по всему контуру стен. Размер подошвы фундамента определяют расчетом в зависимости от массы надземной части, материала фундамента и несущей способности грунта. Толщину его стенки определяют расчетом на прочность и в зависимости от технологических особенностей материала. Для изготовления ленточных фундаментов используют любые строительные материалы, кроме дерева.

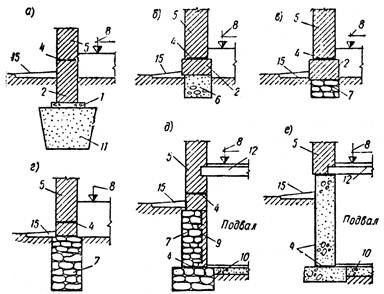

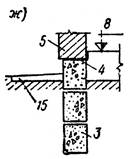

а — на песчаной подушке; б — бутобетонный фундамент; в, г — бутовый фундамент; д — то же, с кирпичной облицовкой; е — бетонный фундамент дома с подвалом; ж — из сборных сплошных бетонных блоков;

1 — бетонная подготовка; 2 — фундаментная стена (цоколь); 3 — фундаментный стеновой блок; 4 — гидроизоляция; 5 — стена надземной части здания; 6 — бутобетон; 7 — бутовая кладка; 8 — уровень пола первого этажа (±0,00); 9 — кирпичная облицовка: 10 — пол подвала; 11 — песчаная подушка; 12 — надподвальное перекрытие; 15 — отмостка.

Чаще всего такие фундаменты устраивают под зданиями с каменными стенами (крупноблочными, кирпичными и др.). Равномерная передача ленточными фундаментами нагрузки на основание очень важна, когда на строительной площадке есть неоднородные по сжимаемости грунты, просадочные или слабые грунты с прослойками.

Ленточные и прерывистые фундаменты:

а — ленточный сборный при отсутствии подвала;

б — прерывистый сборный;

в — ленточный из бутового камня;

г — ленточный при наличии подвала и высоком уровне фунтовых вод

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из бута, бутобетона, бетона, железобетона, крупнопористого бетона и грунтобетона.

На скальных грунтах чаще используют бутобетонные фундаменты. Их выполняют из тяжелого бетона марки 75 и выше с введением в бетон по мере возведения фундаментов бутового камня («изюма») до 30—40% объема. Этот материал лучше заполняет неровности поверхности скального основания. Стенку из бутобетона делают толщиной не менее 0,35 м в зависимости от размера камней заполнения. Бутобетонные фундаменты устраивают по щебеночной подготовке толщиной 50—100 мм, втрамбованной в грунт.

Ленты фундаментов из бутового камня отличаются меньшим расходом цемента, но имеют большую трудоемкость и материалоемкость. Из-за размера камней по стандарту минимальную ширину лент принимают не менее 0,5 м, при применении постелистого бута — плитняка толщина стенки может быть уменьшена до 0,3 м. Для бутовых фундаментов применяют тяжелые природные камни, обычно из известняка или песчаника марки не ниже 200.

Верхний обрез бутобетонных и бутовых фундаментов ввиду неточности плоскости обреза следует увеличить на 80—100 мм.

Для передачи нагрузки на большую площадь основания применяют уширение к подошве, которое в бутовых и бутобетонных монолитных фундаментах производится уступами. Высота уступа принимается не менее 300 мм для бутобетонных массивов, а для бутовых — два ряда кладки, или 350—600 мм. Отношение высоты уступа к его ширине принимают из условия исключения растягивающих напряжений в нижней части фундамента в пределах 1,25—1,75, в зависимости от давления на грунт и марки бетона или раствора. При небольших нагрузках на основание и при хороших грунтах ширину фундаментов книзу можно не увеличивать.

.Монолитные ленточные железобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется значительное развитие ширины подошвы ленты при минимальной ее высоте. Такое решение фундаментов встречается редко. Оно может быть применено при слабых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод, когда заглубление фундаментов экономически нецелесообразно.

Сборные ленточные фундаменты под стены сооружают из фундаментных блоков-подушек и из фундаментных стеновых блоков. Для малоэтажных зданий фундаменты выполняются из фундаментных стеновых блоков, образующих соответственно подошву и стену фундамента. Блоки изготовляют сплошными из легкого бетона или пустотелыми из тяжелого бетона (высотой 0,6 м, длиной до 2,4 м и шириной 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6 м). Фундаментные стеновые блоки часто выполняют из более прочных материалов, чем надземные стены здания, поэтому фундаментные стены могут быть тоньше стен здания. Свес стен здания должен быть при этом не более 130 мм. Фундаментные блоки укладывают на выровненную поверхность основания при песчаных грунтах или на слой утрамбованного песка толщиной около 100 мм при прочих грунтах. Под пустотелые подушки следует делать бетонную подготовку.

Page 2

Столбчатые фундаменты устраивают в тех случаях, когда нагрузки на основание настолько малы, что давление на грунт от фундамента здания меньше нормативного давления на грунт или когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3—5 м) и применение ленточных фундаментов экономически нецелесообразно.

Для малоэтажных домов применение столбчатых фундаментов целесообразно при глубине залегания грунта основания более 2—3 м. Такие фундаменты экономичнее ленточных.

Столбчатый фундамент бутовый:

a — план фундамента; б — сечение по цоколю;

1 — бутовый столб; 2 — зазор 50 мм; 3 — отмостка;4 — гидроизоляция; 5 — рядовая перемычка; 6 — горбыль.

Состоят столбчатые фундаменты из столбов и фундаментных балок или перемычек. Столбы устанавливают под углами наружных стен, на пересечениях наружных и внутренних стен и в промежутках между ними, и под простенками с определенным шагом, который определяют расчетом в зависимости от массы здания и несущей способности грунта. Фундаментные балки или перемычки устанавливают по всему контуру стен (аналогично лентам). Они принимают на себя нагрузку от стен и передают ее на столбы.

Перемычки могут быть кирпичными с устройством армированного шва под нижним рядом кирпича или железобетонными (монолитными или сборными). Перемычки обычно применяют при пролетах до 4 м. При больших пролетах применяют железобетонные фундаментные балки (сборные или монолитные), называемые иногда рандбалками. Фундаментные балки из дерева используют только под деревянные стены. При пучинистых грунтах под перемычками и фундаментными балками оставляют свободный зазор величиной 40—50 мм с устройством подушки из песка или шлака толщиной 0,5— 0,6 м. Столбчатый фундамент сборный

железобетонный под несущие стены.

Конструктивные схемы фундаментных балок и их пропорции в зависимости от шага столбов.

а — фрагмент общего вида столбчатого фундамента;

б—е — фундаментные балки под каменные и деревянные стены; ж, и, к — фундаментные балки под деревянные стены;

1 — стена; 2 — фундаментная балка; 3 — столб; 4 — каменная стена; 5 — деревянная стена; 6 — сборная железобетонная фундаментная балка; 7 — сборные железобетонные перемычки, балочные усиленные; 8 — монолитная железобетонная балка; .9 — рядовая армокирпичная балка, 10 — армокирпичная балка со стальными каркасами в вертикальных швах кладки; 11 — деревянная балка; 12 — то же, из брусков; 13 — то же, составная из досок.

Столбы квадратного сечения в поперечнике изготовляют из сборных бетонных блоков, из монолитного бетона, красного кирпича, природного камня. Размеры столбов принимают по расчету на прочность (материала и грунта). Для малоэтажных жилых зданий размер подушки столбов не превышает 1 м, а горизонтальное сечение столба может быть равным размеру подошвы или быть меньшим. В последнем случае высоту подушки принимают не более 0,3 м. Размер сечения столбов и их шаг зависят от веса дома, материала фундамента и прочности грунта.

Каменный столбчатый фундамент:

2 — цоколь; 4 — гидроизоляция; 5 — стена надземной части здания; 11 — песчаная подушка; 13—столбчатый фундамент; 14 — фундаментные балки (перемычки); 15 — отмостка.

Под малоэтажные здания с массивными стенами обычно возводят бутобетонные столбчатые фундаменты. Размеры сечения бутобетонных столбов принимаются не менее 400 мм. Минимальные размеры столбов из бутового камня — 60×60 см, из кирпича — 51×51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой или проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38×38 см, а промежуточные — 38×25 см.

План и сечения столбчатых фундаментов:

1 — железобетонный столб; 2 — утеплитель; 3 — песчано-шебеночная подсыпка; 4 — кирпичная стена; 5 — железобетонный ростверк; 6 — воздушная полость; 7 — отмостка; 8 — глина; 9 — насыпной грунт; 10 — уровень земли до начала строительства; 11 — материковый грунт; 12 — расчетный уровень промерзания грунта; 13 — уровень грунтовых вод в период промерзания грунта; 14 — песчаная подушка.

Деревянные столбчатые фундаменты чаще встречаются при реконструкции старых построек и могут быть использованы при строительстве деревянных домов на болотистых грунтах и на вечной мерзлоте. Проектируют их в виде тумб или столбов на лежнях и крестовинах. Тумбы устанавливали на песчаных сухих грунтах, изготовляя из дуба, осины, лиственницы и кедра диаметром не менее 0,4 м. Столбы на лежнях и крестовинах применяли на болотистых грунтах, они более долговечны из лиственницы и кедра.

Конструктивные схемы столбчатых деревянных фундаментов:

а — на тумбах; б — на лежнях; в — на крестовинах;

1 — деревянная стена; 2 — бревно фундаментной балки; 3 — тумба; 4 — брус фундаментной балки; 5 — лежень; 6 — крестовина.

2.1.3 Фундаменты на коротких сваях оказались наиболее экономичными для строительства жилых малоэтажных зданий. Такие фундаменты исключают из процесса строительства операции по земляным работам. Короткие сваи удерживаются в грунте в основном за счет сил бокового сцепления с грунтом. В районах с вечной мерзлотой свайные фундаменты удобны для устройства проветриваемых подполий, сохраняющих структуру вечной мерзлоты грунта. Для домов из дерева лучшими являются деревянные сваи диаметром 0,2. 0,3 м, которые вмораживают в скважины. Дерево препятствует передаче теплоты от помещений к мерзлоте, предупреждая опасное подтаивание грунта у сваи. В других районах для малоэтажного строительства используют короткие железобетонные забивные сваи, чаще квадратного сечения 150х150 мм, 200×200 мм, или буронабивные сваи диаметром 300, 400 мм и более. Глубину заложения коротких свай принимают не более 2,5 м.

Сваи располагают под стенами по аналогии со столбчатыми фундаментами, но с меньшим шагом, который определяют расчетом. По верху свай устраивают ростверк. Балки ростверка имеют много общего с фундаментными балками. Для их изготовления используют те же материалы.

2.1.4 Сплошную плиту фундамента под малоэтажные дома проектируют только в случаях строительства зданий на грунтах с неравномерной осадкой или вспучиванием и при высоком уровне стояния грунтовых вод (в зданиях с подвалом). Плиту выполняют из монолитного тяжелого железобетона толщиной не менее 100 мм. Толщину плиты определяют расчетом в зависимости от массы здания, прочности грунтов и расстояния между стенами. Для домов без подвала плиту фундамента устанавливают на песчаную подушку, что уменьшает неравномерность осадки грунтов. В зданиях с подвалом плита фундамента одновременно выполняет функции основания пола.

Page 3

Определение глубины заложения.

Глубину заложения фундаментов или расстояние от планировочной отметки земли до подошвы фундамента для зданий без подвала принимают в зависимости от:

· назначения зданий и сооружений и их конструктивных особенностей,

· наличия подземных коммуникаций,

· величины и характера нагрузок,

· глубины заложения фундаментов примыкающих зданий,

· геологических и гидрогеологических условий строительной площадки (виды грунтов, несущая способность и пучинистость, уровень грунтовых вод и возможные колебания его в период строительства и эксплуатации зданий, наличие верховодья)

· и от климатических условий района.

При отсутствии подвалов и больших приямков на непучинистых грунтах обычно проектируют фундаменты мелкого заложения, подошва которых располагается на глубине не менее 0,7 м от уровня земли. На пучинистых (глинистых) грунтах, на среднезернистых и мелкозернистых влажных песчаных грунтах, на мелкозернистых пылеватых песках и илистых грунтах глубину заложения подошвы фундамента наружных стен принимают ниже толщины промерзающего слоя не менее чем на 0,2 м.

Под внутренние стены минимальную глубину заложения фундаментов принимают равной 0,5 м при сборных фундаментах, а при монолитных фундаментах (бетонных, бутобетонных и т. п.)—0,7 м.

Для большинства районов нашей страны глубина промерзания грунтов превышает 1 м, фундаменты с такой глубиной залегания подошвы называют фундаментами глубокого заложения.

Глубина промерзания грунтов для г.Иркутска – 2,8 — 3,0м.

Глубина заложения фундаментов для одно-, двухэтажных зданий.

| Грунты в пределах расчетной глубины промерзания | Расстояние от планировочной отметки до грунтовых вод в период промерзания грунта | Глубина заложения фундаментов для одно-, двухэтажных зданий |

| Скальные и полускальные породы | Любое | До скалы, независимо от глубины промерзания грунта |

| Крупнообломочные грунты, пески гравелистые, крупные и средние | Любое | Независимо от глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м |

| Пески мелкие, пылеватые, супеси, суглинки, глины (при замерзании в увлажненном состоянии становятся пучинистыми грунтами) | Превышает расчетную глубину промерзания грунта более чем на 2 м | То же |

| То же | Превышает расчетную глубину промерзания грунта менее чем на 2 м | Не менее ¾ расчетной глубины промерзания грунта, но не менее 0,7 м |

| То же | Менее расчетной глубины промерзания грунта | Ниже расчетной глубины промерзания грунта не менее чем на 0,2 м. |

| Толщина стены, мм | Ширина ленточного фундамента, мм | ||||

| Из бутового камня | Из бутобетона | Из монолитного железобетона | Из сборных железобетонных блоков | ||

| Из легкобетонных блоков | 200 | 300;500 | 350 | 300 | 300 |

| 300 | |||||

| 400 | 500 | 400 | 400;300 | 400;300 | |

| 500 | 500 | 500;400 | 500;400 | ||

| 600 | 600 | 600 | 600;500 | 600;500 | |

| Из кирпича | 250 | 300;500 | 350 | 300 | 300 |

| 380 | 500 | 400 | 400;300 | 400;300 | |

| 510 | 500 | 500;400 | 500;400 | ||

| 640 | 600 | 600 | 600;500 | 600;500 | |

| Из бруса | 180 | 300;500 | 350 | 300;400 | 300 |

| 220 | |||||

| Бревенчатая | 180… …320 | 300;500 | 350 | 300;400 | 300 |

| Каркасная | 200 | 300;500 | 350 | 300;400 | 300 |

| 250 | |||||

| 280 |

Схема разреза бутового ленточного фундамента

Схема плана бутового фундамента.

Схема разреза бутобетонного ленточного фундамента.

Схема разреза монолитного железобетонного

Ленточный фундамент из сборных железобетонных блоков.

Железобетонные плиты и блоки для ленточных фундаментов.

| Сечение | Длины, мм | Марки | Эскизы | |

| Ширина, мм | Высота, мм | |||

| Плиты | 3200 | 500 | 1180; 780 | Ф 32; Ф 32-8 |

| 2800 | Ф 28; Ф 28-8 | |||

| 2400 | Ф 24; Ф 24-8 | |||

| 2000 | Ф 20; Ф 20-8 | |||

| 1600 | 300 | 2380; 1180; 780 | Ф 16; Ф 16-12; Ф 16-8 | |

| 1400 | Ф 14 ; Ф 14-12; Ф 14-8 | |||

| 1200 | Ф 12; Ф 12-12; Ф 12-8 | |||

| 1000 | Ф 10; Ф 10-12; Ф 10-8 | |||

| 800 | 2380; 1180 | Ф 8; Ф 8-12 | ||

| 600 | Ф 6; Ф 6-12 | |||

| Блоки сплошные | 600 | 580 | 2380; 880 | ФБС 6; ФБС 6-9 |

| 500 | ФБС 5; ФБС 5-9 | |||

| 400 | ФБС 4; ФБС 4-9 | |||

| 300 | ФБС 3; ФБС 3-9 | |||

| 600 | 280 | 1180 | ФБСН — 6 | |

| 500 | ФБСН – 5 | |||

| 400 | ФБСН — 4 |

Марки плит обозначаются буквой Ф; марки блоков высотой 0,6 м — буквами ФБС; высотой 0,3 м — ФБСН; блоков с пустотами — ФБП; с вырезами — ФБВ. Далее проставляется число, характеризующее длину плит или ширину блоков, в дециметрах. Для доборных изделий добавлена через дефис их длина в дециметрах. К марке усиленных изделий добавляется индекс «у».

Для курсовой работы:

| Фундаментные блоки сплошные (ФБС; ФБСН) | Фундаментные железобетонные плиты (Ф) |

| 300 | Ф 6; Ф 6-12 |

| 400 | Ф 8; Ф 8-12 |

| 500 | Ф 8; Ф 8-12; Ф 14 ; Ф 14-12; Ф 14-8 |

| 600 | Ф 14 ; Ф 14-12; Ф 14-8; Ф 16; Ф 16-12; Ф 16-8 |

Page 4

Согласно СНиП 2.08.01-85, ширина внутриквартирных лестниц не менее 0,9м и имеет максимально допустимый уклон 1:1,25.

Ширина лестницы: 900; 1000; 1200; 1500; 2000мм.

Высота подступёнка: 120; 150; 200мм.

Ширина проступи: 250; 300; 400мм.

Условное обозначение в плане

Стрелка показывает направление движения снизу-вверх.

Во внутриквартирных лестницах допускается устройство забежных ступеней и винтовых лестниц. Ширина клинообразных ступеней таких лестниц в середине марша не должна быть меньше расчетной ширины проступи, а наименьший ее расчетный размер не должен быть меньше 10 см.

В состав малоэтажного жилого дома входят следующие основные элементы: фундамент, стены, перегородки, перекрытия и крыша. Стены по ограждающим функциям различают наружные и внутренние, по несущим функциям — наружные стены могут быть несущими и самонесущими, внутренние стены — только несущими. Фундаменты в основном выполняют несущие функции— принимают на себя нагрузку от надземной части здания и передают ее на грунт.

Основные конструктивные элементы малоэтажных домов (фундаменты, стены и перекрытия) в совокупности составляют несущий остов здания. Система остова состоит из взаимосвязанных несущих и загружающих частей. Так, по отношению к стенам чердачное перекрытие является загружающей частью остова, а стена—несущей частью остова. Одновременно для несущих элементов чердачного перекрытия (балок) масса ограждения (утеплитель и др.) и полезная нагрузка являются тоже загружением. В свою очередь стены воспринимают нагрузку перекрытия чердака, крыши и собственной массы, передают ее на фундаменты, которые с собственной массой передают все воспринятое на основание. В такой системе конструктивных элементов остова фундаменты являются несущими для всех расположенных выше частей дома, а стены несущими для частей перекрытий и крыши и т. д.

Несущие элементы обязательно проектируют из более долговечных и огнестойких материалов, чем загружающие. Например, на деревянные стены никогда не опирают перекрытия из железобетона.

В системе несущего остова различают две основные группы несущих конструктивных элементов — горизонтальные (балки над проемами фундаментов и стен, и перекрытия) и вертикальные (фундаменты, стены и столбы).

Page 5

Расположение вертикальных несущих элементов надземной части малоэтажного жилого дома определяет систему его остова.

В настоящее время широкое применение получили дома с системами стенового остова:

- остов с поперечными несущими стенами с большим шагом (расстояние между стенами более 4,8 м) и малым шагом (до 4,8 м),

- остов с продольными несущими стенами (чаще с большим шагом стен),

- остов с перекрестными несущими стенами,

- коробчатый остов.

Система коробчатого остова получается при использовании сборных или монолитных железобетонных плит перекрытий размером на комнату, которые опираются на стены по всему периметру. Эта система целесообразна при планировке комнат по форме, близкой к квадрату. При этом все стены становятся несущими, потолки получаются без монтажных швов, и достигается уменьшение толщины плит перекрытия. Во всех остальных системах остова используют несущие элементы перекрытий в виде плит или балок с накатом, работающих в одном направлении.

Планы конструктивных схем стеновых остовов малоэтажных зданий:

а — с поперечными несущими стенами и большим шагом;

б — то же, с малым шагом;

в — коробчатый остов;

г — с продольными несущими стенами;

д — с несущими стенами в двух направлениях;

1- балочный или плитный настил перекрытия; 2 — настил перекрытий на комнату с опиранием по всему периметру.

Page 6

Координационными осями зданий и сооружений называются осевые линии, вдоль которых располагаются основные несущие конструкции (стены, колонны). Расстояние в плане между координационными осями здания в направлении, соответствующем расположению основной несущей конструкции перекрытия или покрытия, называют пролетом. Расстояние в плане между координационными осями в другом направлении называют шагом (часто, например, применяют выражение— «шаг несущих конструкций»). И пролет, и шаг назначают исходя из условий использования стандартных конструктивных элементов — ригелей, балок, плит перекрытий, ферм. Координационные оси называют также разбивочными осями: этимология этого традиционного термина — разбивка осей в натуре перед началом строительства. Систему модульных разбивочных осей упрощенно называют еще сеткой осей.

Система осей при проектировании служит той координатной сеткой, на основе которой устанавливается взаимное расположение всех несущих конструкций между собой, а при строительстве они служат той размерной основой, которая позволяет точно осуществлять в натуре эти согласования. Для этих целей в проектах должна быть точно указана привязка основных несущих конструкций к координационным осям. Этим термином обозначают расположение граней конструктивных элементов (несущих и ненесущих), встроенного оборудования по отношению к координатным осям.

Основные правила привязки несущих конструкций к разбивочным осям следующие:

— геометрические оси внутренних стен, колонн совмещаются обычно с разбивочными осями; исключения допускаются для стен лестничных клеток, стен с вентиляционными каналами и т. п.

— при привязке наружных стен и колонн их геометрические оси часто не совпадают с разбивочными; в зависимости от целесообразности размещения несущих конструкций перекрытий или покрытий применяют или «нулевую привязку» (внутренняя грань стены или наружная грань колонн совпадают с разбивочной осью), или привязку, принятую для внутренних стен, либо оговоренную особо.

При назначении размеров привязок стен полезно соблюдать кратность размеров, свойственных кладке искусственных камней с учетом швов (так, для кирпичной кладки привязочные размеры: 130, 250, 380, 510 и т. д.).

Фундаменты и их конструктивные решения

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее па основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственного соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента.

Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называется глубиной заложения фундамента,которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо также учитывать глубину промерзания грунта (рис. 4.3). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. На рис. 4.3 приведены изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов.

Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

В пепучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта, при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировке участка срезкой.

По конструктивной схеме фундаменты могут быть: ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн (рис. 4.4, а, б); столбчатые, устраиваемые под отдельно стоящие опоры (колонны или столбы), а в ряде случаев и под стены (рис. 4.4, в, г); сплошные, представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших наврузках на степы или отдельные опоры, а также недостаточно прочных грунтах в основании (рис. 4.4, д, е); свайные в виде отдельных погруженных в грунт стержней с целью передачи через них на основание нагрузок от здания (рис. 4.4, ж).

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают, деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб. Для устройства жестких фундаментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона и бетона. Для гибких фундаментов применяют в основном железобетон.

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену в простейшем случае представляет собой прямоугольник (рис. 4.5, а). Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50—150 мм. Однако прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его необходимой несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путем ее уширения. Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.5,6), где угол, а определяет распространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона 45°. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчетной ширины подошвы выполняются прямоугольными или ступенчатой формы (рис. 4.5, в, г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимаются не более 20—25 см, а по высоте (с) — соответственно не менее 40—50 см.

По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.6 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м.

Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором).

Бутобетонные фундаменты состоят из бетона кл. не ниже В5 с включением в его толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты являются весьма трудоемкими при возведении и поэтому применяются в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом.

Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления (рис. 4.7), которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладываются непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100—150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована.

Фундаментные бетонные блоки укладываются на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщина которых принимается равной 20 мм (рис. 4.7, 4.8). Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняются раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6—10 мм (рис. 4.9).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 м а блоки-стенки — шириной 300, 400, 5U0 и 600 мм, высотой 580 и длиной 780 и 2380 мм.

В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 510 и 640 мм (рис. 4.10, а). При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона.

Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов (рис. 4.10,6), в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.

Строительство крупнопанельных зданий и зданий из объемных блоков потребовало разработки новых конструктивных решений фундаментов. На рис. 4.10, в показан фундамент из крупноразмерных элементов для жилого дома с поперечными несущими стенами и подвалом. Фундамент состоит из железобетонной плиты толщиной 300 мм и длиной 3,5 м и установленных па них панелей, представляющих собой сквозные без раскосные железобетонные формы, имеющие толщину 240 мм и высоту, равную высоте подвального помещения. Соединяются элементы между собой с помощью сварки закладных стальных деталей.

При строительстве зданий на участках со значительными уклонами фундаменты стен выполняют с продольными уступами (рис. 4.11). Высота уступов должна быть не более 0,5 м, а длина — не менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются при устройстве перехода фундаментов внутренних степ к фундаментам наружных при разных глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить независимую осадку двух смежных участков здания (например, при их разной этажности), то при устройстве ленточных монолитных фундаментов в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундамент зазоры. С этой целью в зазоры вставляют доски, обернутые толем. В подвальных зданиях доски с наружной стороны вынимают, и швы в этих местах заполняют битумом. Если фундаменты сборные, то для обеспечения необходимого зазора блоки укладывают так, чтобы вертикальные швы совпадали.

В местах пропуска различных трубопроводов (водопровода, канализации и др.) в монолитных фундаментах заранее предусматриваются соответствующие отверстия, а в сборных между блоками — необходимые зазоры с последующей их заделкой.

При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными (рис. 4.12, а). Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5—3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять и 6 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных — 0,6×0,6 м; бетонных — 0,4×0,4 м.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундаментов (4—5 м), когда устраивать ленточный фундамент нецелесообразно из-за большого расхода строительных материалов.

Столбы перекрывают железобетонными фундаментными балками. Для предохранения их от сил пучения грунта, а также для свободной их осадки (при осадке здания) под ними делают песчаную подсыпку толщиной 0,5—0,6 м. Если при этом необходимо утеплить пристенную часть пола, подсыпку выполняют из шлака или керамзита.

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. На рис. 4.12, б изображен монолитный бутовый или бетонный фундамент под кирпичную колонну, а на рис. 4.12, в, г — из железобетонных блока-подушки и блока-плиты. Сборные фундаменты под железобетонные колонны могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис. 4.12, д) или из железобетонных блока-стакана и опорпой плиты под ним (рис. 4.12, е).

Сплошные фундаменты возводят в случае, если нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт слабый. Эти фундаменты устраивают под всей площадью здания. Для выравнивания перавномерпостей осадки от воздействия нагрузок, передаваемых через колонны каркасных зданий; в двух взаимно перпендикулярных направлениях применяют перекрестные ленточные фундаменты (рис. 4.13, а). Их выполняют из монолитного железобетона. Если балки достигают значительной ширины, то их целесообразно объединять в сплошную ребристую или безбалочную плиту (рис. 4.13, б, в). При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания, что особенно важно для зданий повышенной этажности. Сплошные фундаменты применяют также в том случае, если пол подвала испытывает значительный подпор грунтовых вод.

В практике строительства под инженерные сооружения (телевизионные башни, дымовые трубы и др.) применяют сплошные фундаменты коробчатого типа.

Свайные фундаменты используют при строительстве на слабых сжимаемых грунтах, а также в тех случаях, когда достижение естественного основания экономически или технически нецелесообразно из-за большой глубины его заложения. Кроме того, эти фундаменты применяют и для зданий, возводимых на достаточно прочных грунтах, если использование свай позволяет получить более экономическое решение.

По способу передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт сваи подразделяют на сваи-стойки и сваи висячие. Сваи, проходящие слабые слои

грунта и опирающиеся своими концами на прочный грунт, называются сваями-стойками (рис. 4.14,а), а сваи, не достигающие прочного грунта и передающие нагрузку на грунт трением, возникающим между боковой поверхностью сваи и грунтом, называются висячими (рис. 4.14, б, в).

По способу погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. По материалу изготовления забивные сваи бывают железобетонные, металлические и деревянные. Набивные сваи изготовляют непосредственно на строительной площадке в грунте.

Железобетонные сваи изготовляют сплошные квадратного (от 250×250 до 400×400 мм) и прямоугольного (250×350 мм) сечения, а также трубчатого сечения диаметром от 400 до 700 мм. Чаще других применяют короткие сваидлиной 3—6 м. Трубчатые сваи могут быть как с заостренным нижним концом, так и с открытым.

Деревянные сваи во избежание их быстрого загнивания применяют лишь в грунтах с постоянной влажностью. Их изготовляют из хвойных пород леса диаметром в верхнем отрубе не менее 180 мм; кроме того, ствол деревянной сваи необходимо покрыть битумными или дегтевыми мастиками для предотвращения их загнивания. Для защиты сваи от размочаливания при забивке на верхний конец ее надевают стальной бугель, а на нижний — стальной башмак.

В зависимости от несущей способности и конструктивной схемы здания сваи размещают в один или несколько рядов или кустами (рис. 4.15).

Поверху железобетонные и металлические сваи объединяются между собой железобетонным ростверком, который может быть сборным или монолитным (рис. 4.15,5). При деревянных сваях ростверк также выполняют из дерева.

Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 3655; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ:

Фундаменты и их конструктивные решения

Фундаменты являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим нагрузку от надземных его частей и передающим ее па основание. Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственного соприкасающаяся с основанием, — подошвой фундамента.

Расстояние от спланированной поверхности грунта до уровня подошвы называется глубиной заложения фундамента,которая должна соответствовать глубине залегания слоя основания. При этом необходимо также учитывать глубину промерзания грунта (рис. 4.3). Если основание состоит из влажного мелкозернистого грунта (песка мелкого или пылеватого, супеси, суглинка или глины), то подошву фундамента нужно располагать не выше уровня промерзания грунта. На рис. 4.3 приведены изолинии нормативных глубин промерзания суглинистых грунтов.

Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий не зависит от глубины промерзания грунта; ее назначают не менее 0,5 м от уровня земли или пола подвала.

В непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта, при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировке участка срезкой.

По конструктивной схеме фундаменты могут быть: ленточные, располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной ленты под рядами колонн (рис. 4.4, а, б); столбчатые, устраиваемые под отдельно стоящие опоры (колонны или столбы), а в ряде случаев и под стены (рис. 4.4, в, г); сплошные, представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью и применяемые при особо больших наврузках на степы или отдельные опоры, а также недостаточно прочных грунтах в основании (рис. 4.4, д, е); свайные в виде отдельных погруженных в грунт стержней с целью передачи через них на основание нагрузок от здания (рис. 4.4, ж).

По характеру работы под действием нагрузки фундаменты различают жесткие, материал которых работает преимущественно на сжатие и в которых не возникают, деформации изгиба, и гибкие, работающие преимущественно на изгиб. Для устройства жестких фундаментов применяют кладку из природного камня неправильной формы (бутового камня или бутовой плиты), бутобетона и бетона. Для гибких фундаментов применяют в основном железобетон.

Ленточные фундаменты. По очертанию в профиле ленточный фундамент под стену в простейшем случае представляет собой прямоугольник (рис. 4.5, а). Его ширину устанавливают немного больше толщины стены, предусматривая с каждой стороны небольшие уступы по 50—150 мм. Однако прямоугольное сечение фундамента на высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта.

Чаще всего для передачи давления на грунт и обеспечения его необходимой несущей способности необходимо увеличивать площадь подошвы фундамента путем ее уширения. Теоретической формой сечения фундамента в этом случае является трапеция (рис. 4.5,6), где угол, а определяет распространение давления и принимается для бутовой кладки и бутобетона от 27 до 33°, для бетона 45°. Устройство таких трапецеидальных фундаментов связано с определенными трудозатратами, поэтому практически такие фундаменты в зависимости от расчетной ширины подошвы выполняются прямоугольными или ступенчатой формы (рис. 4.5, в, г) с соблюдением правила, чтобы габариты фундамента не выходили за пределы его теоретической формы. Размеры ступеней по ширине (а) принимаются не более 20—25 см, а по высоте (с) — соответственно не менее 40—50 см.

По способу устройства ленточные фундаменты бывают монолитные и сборные.

Монолитные фундаменты устраивают бутовые, бутобетонные, бетонные и железобетонные. На рис. 4.6 показан ленточный фундамент из бутового камня и бутобетона. Ширина бутовых фундаментов должна быть не менее 0,6 м для кладки из рваного бута и 0,5 м — из бутовой плиты. Высота ступеней в бутовых фундаментах составляет обычно около 0,5 м, ширина — от 0,15 до 0,25 м.

Устройство монолитных бутобетонных, бетонных и железобетонных фундаментов требует проведения опалубочных работ. Кладку бутовых фундаментов производят на сложном или цементном растворе с обязательной перевязкой (несовпадением) вертикальных швов (промежутков между камнями, заполняемых раствором).

Бутобетонные фундаменты состоят из бетона кл. не ниже В5 с включением в его толщу (в целях экономии бетона) отдельных кусков бутового камня. Размеры камней должны быть не более 1/3 ширины фундамента.

Монолитные бутовые фундаменты не отвечают требованиям современного индустриального строительства, а для их устройства трудно механизировать работы. Бутовые и бутобетонные фундаменты являются весьма трудоемкими при возведении и поэтому применяются в основном в районах, где бутовый камень является местным материалом.

Более эффективными являются бетонные и железобетонные фундаменты из сборных элементов заводского изготовления (рис. 4.7), которые в настоящее время имеют наибольшее распространение. При их устройстве трудовые затраты на строительстве уменьшаются вдвое. Их можно возводить и в зимних условиях без устройства обогрева.

Сборные ленточные фундаменты под стены состоят из фундаментных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. Фундаментные подушки укладываются непосредственно на основание при песчаных грунтах или на песчаную подготовку толщиной 100—150 мм, которая должна быть тщательно утрамбована.

Фундаментные бетонные блоки укладываются на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщина которых принимается равной 20 мм (рис. 4.7, 4.8). Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, тщательно заполняются раствором. Связь между блоками продольных и угловых стен обеспечивается перевязкой блоков и закладкой в горизонтальные швы арматурных сеток из стали диаметром 6—10 мм (рис. 4.9).

Блоки-подушки изготовляют толщиной 300 и 400 мм и шириной от 1000 до 2800 м а блоки-стенки — шириной 300, 400, 5U0 и 600 мм, высотой 580 и длиной 780 и 2380 мм.

В практике строительства применяют также сборные фундаментные блоки, имеющие толщину 380 мм при толщине надземных стен 510 и 640 мм (рис. 4.10, а). При такой конструкции прочность материала фундамента используется полнее и в результате получается экономия бетона.

Этой же цели соответствует устройство так называемых прерывистых фундаментов (рис. 4.10,6), в которых блоки-подушки укладывают на расстоянии 0,3—0,5 м друг от друга. Промежутки между ними заполняют песком.

Строительство крупнопанельных зданий и зданий из объемных блоков потребовало разработки новых конструктивных решений фундаментов. На рис. 4.10, в показан фундамент из крупноразмерных элементов для жилого дома с поперечными несущими стенами и подвалом. Фундамент состоит из железобетонной плиты толщиной 300 мм и длиной 3,5 м и установленных па них панелей, представляющих собой сквозные без раскосные железобетонные формы, имеющие толщину 240 мм и высоту, равную высоте подвального помещения. Соединяются элементы между собой с помощью сварки закладных стальных деталей.

При строительстве зданий на участках со значительными уклонами фундаменты стен выполняют с продольными уступами (рис. 4.11). Высота уступов должна быть не более 0,5 м, а длина — не менее 1,0 м. Этим же правилом пользуются при устройстве перехода фундаментов внутренних степ к фундаментам наружных при разных глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить независимую осадку двух смежных участков здания (например, при их разной этажности), то при устройстве ленточных монолитных фундаментов в их теле устраивают сквозные, разъединяющие фундамент зазоры. С этой целью в зазоры вставляют доски, обернутые толем. В подвальных зданиях доски с наружной стороны вынимают, и швы в этих местах заполняют битумом. Если фундаменты сборные, то для обеспечения необходимого зазора блоки укладывают так, чтобы вертикальные швы совпадали.

В местах пропуска различных трубопроводов (водопровода, канализации и др.) в монолитных фундаментах заранее предусматриваются соответствующие отверстия, а в сборных между блоками — необходимые зазоры с последующей их заделкой.

При небольших нагрузках на фундамент, когда давление на основание меньше нормативного, непрерывные ленточные фундаменты под стены малоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Фундаментные столбы могут быть бутовыми, бутобетонными, бетонными и железобетонными (рис. 4.12, а). Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2,5—3,0 м, а если грунты прочные, то это расстояние может составлять и 6 м. Столбы располагают обязательно под углами здания, в местах пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение столбчатых фундаментов во всех случаях должно быть не менее: бутовых и бутобетонных — 0,6×0,6 м; бетонных — 0,4×0,4 м.

Столбчатые фундаменты под стены возводят также в зданиях большой этажности при значительной глубине заложения фундаментов (4—5 м), когда устраивать ленточный фундамент нецелесообразно из-за большого расхода строительных материалов.

Столбы перекрывают железобетонными фундаментными балками. Для предохранения их от сил пучения грунта, а также для свободной их осадки (при осадке здания) под ними делают песчаную подсыпку толщиной 0,5—0,6 м. Если при этом необходимо утеплить пристенную часть пола, подсыпку выполняют из шлака или керамзита.

Столбчатые одиночные фундаменты устраивают также под отдельные опоры зданий. На рис. 4.12, б изображен монолитный бутовый или бетонный фундамент под кирпичную колонну, а на рис. 4.12, в, г — из железобетонных блока-подушки и блока-плиты. Сборные фундаменты под железобетонные колонны могут состоять из одного железобетонного башмака стаканного типа (рис. 4.12, д) или из железобетонных блока-стакана и опорпой плиты под ним (рис. 4.12, е).

Сплошные фундаменты возводят в случае, если нагрузка, передаваемая на фундамент, значительна, а грунт слабый. Эти фундаменты устраивают под всей площадью здания. Для выравнивания перавномерпостей осадки от воздействия нагрузок, передаваемых через колонны каркасных зданий; в двух взаимно перпендикулярных направлениях применяют перекрестные ленточные фундаменты (рис. 4.13, а). Их выполняют из монолитного железобетона. Если балки достигают значительной ширины, то их целесообразно объединять в сплошную ребристую или безбалочную плиту (рис. 4.13, б, в). При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания, что особенно важно для зданий повышенной этажности. Сплошные фундаменты применяют также в том случае, если пол подвала испытывает значительный подпор грунтовых вод.

В практике строительства под инженерные сооружения (телевизионные башни, дымовые трубы и др.) применяют сплошные фундаменты коробчатого типа.