- Расчет ширины ленточного фундамента

- От чего зависит оптимальная ширина ленты

- Нормативные документы

- Минимальная ширина

- Максимальная ширина

- Какие данные потребуются для расчета

- Определение нагрузки от здания

- Несущая способность или сопротивление грунта

- Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

- Усредненные значения ширины ленты для различных типов построек

- Расчет ленточного фундамента под наружную стену в доме без подвала

- Исходные данные для расчета ленточного фундамента.

- Определение расчетного сопротивления грунта основания и ширины подошвы фундамента (расчет основания по деформациям – по 2 предельному состоянию).

Расчет ширины ленточного фундамента

Монолитные и сборные фундаменты ленточного типа являются наиболее распространенными в малоэтажном строительстве. Это объясняется оптимальным соотношением надежности, несущей способности и финансовых затрат на строительство.

От чего зависит оптимальная ширина ленты

Размеры поперечного сечения ленточного фундамента определяются проектным расчетом и зависят от таких факторов как:

- тип грунта на участке застройки;

- глубина промерзания почвы;

- уровень залегания грунтовых вод;

- расчетный вес здания с учетом снегового покрова;

- ветровые нагрузки на стены и кровлю;

- материал, из которого будет возводиться основание.

Для сбора исходных данных приходится использовать справочную литературу, проводить гидрогеологические изыскания на участке.

Нормативные документы

Ширина ленточного фундамента, прежде всего, привязана к несущей способности грунта. Для плотной устойчивой почвы достаточно добавить по 70-100 мм с каждой стороны от толщины стены для получения оптимальной ширины ленты. А вот при неплотном и рыхлом грунте ее необходимо значительно увеличивать — в некоторых случаях она может достигать 900 мм.

Чтобы избежать большого расхода бетона или каменных материалов, применяют составные конструкции из широкой бетонной опоры внизу и верхней части ленты, ширина которой зависит от толщины стен. Основная проблема широких ленточных фундаментов заключается в невозможности их применения на подвижных пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод.

Нормативных документов, которые следует использовать при выполнении расчетов, три:

- СНиП 2.01.07-85 – Нагрузки и воздействия;

- СНиП 2.02.01-83 – Основания зданий и сооружений;

- СП 131.13330.2012 – Строительная климатология.

В первом изложена методика расчета фундамента. Во втором приведены стандартные требования к фундаментным конструкциям. В третьем указана глубина промерзания грунта по климатическим зонам для большинства крупных населенных пунктов.

Минимальная ширина

Методика расчета размеров сечения ленты определяет не конкретное числовое значение ширины, а величину, меньше которой она быть не должна. Реальное основание обычно на 10-20% больше, а минимальная ширина ленточного фундамента нужна для определения оптимального значения ширины и снижения расходов на строительство.

Иногда, при плотном устойчивом грунте и получении в расчетах минимальной ширины фундамента 200-250 мм, применяют компромиссный вариант. Строят нижнюю часть узкой, а верхние 300-400 мм определяют толщиной стен. Такой способ можно часто увидеть при строительстве легких бань, веранд и хозяйственных построек.

Максимальная ширина

В указанных выше нормативных документах понятие максимальной ширины фундаментной ленты отсутствует. Проектный расчет ширины ленточного фундамента должен быть направлен на обратное – определение оптимальных размеров с целью снижения финансовых затрат.

Однако, есть один важный нюанс, который следует учесть при строительстве зданий с обустройством подвала. В этих случаях ограничение максимальной ширины фундамента существует. Оно связано с весовым давлением на грунт и зависит от длины каждой отдельной стены, а также материала, из которого она сделана.

Для стен длиной до 3 метров фундаментная подошва должна быть не более:

- бетонный монолит – 400 мм;

- бетонные фундаментные блоки – 500 мм;

- бутобетон – 600 мм;

- кирпич полнотелый – 750 мм;

- бутовый камень – 800 мм.

Если стены длиной более 3 метра, то максимально допустимая ширина составляет:

- железобетонный монолит – 500 мм;

- бетонные фундаментные блоки – 600 мм;

- бутобетон – 800 мм;

- кирпич полнотелый – 900 мм;

- бутовый камень – 1000 мм.

Эти данные не являются нормативным требованием и взяты из практических наблюдений строителей. Поэтому их следует учитывать при расчетах, но не принимать за безусловные.

Какие данные потребуются для расчета

Кроме климатологических показателей региона, гидрогеологической структуры грунта и определения материала фундаментных стен, для разработки проекта требуется определить полный вес постройки, несущую способность грунта и длину стен.

Определение нагрузки от здания

Весовая нагрузка на ленточный фундамент определяется по простой формуле:

М+П+С+В, где:

- М – мертвая масса здания, включающая вес всех строительных конструкций и элементов, в том числе фундамента;

- П – полезная нагрузка или вес всего, что будет находиться внутри постройки и создавать давление на перекрытия;

- С – максимально возможная масса снегового покрова зимой и в начале таяния;

- В – ветровое давление на стены и кровлю.

Полученный расчетный результат следует умножить на коэффициент 1,2-1,25, обеспечивая 20-25% запаса прочности конструкции ленточного фундамента.

Несущая способность или сопротивление грунта

Этот показатель приводится в нормативной литературе и определяется ГОСТ 25100-95 «Классификация грунтов». Для наиболее распространенных типов почвы он составляет (в кг/см 2 ):

- суглинок – 1,5-2,8;

- глина сухая плотная – 1,6-3,0;

- песок мелкозернистый – 2,2-3,4;

- среднезернистый – 2,5-3,6;

- супесь – 2,6-3,6;

- песок крупных фракций – 3,6-4,6;

- гравий, щебень, галька – 5,1-6,5.

На показатель сопротивления весовым нагрузкам также влияет влажность, текучесть и пористость почвы, которые приходится учитывать при подготовке расчетных данных.

Пример расчета ширины подошвы под ленточный фундамент

Определение размера опорной фундаментной подошвы производится по формуле:

Ширина = масса здания : длина стен : сопротивление грунта

Предположим, что первоначальные расчеты при сборе данных показали:

- здание из газобетонных блоков с учетом полезной, снеговой и ветровой нагрузки создает весовое давление 165800 кгс;

- общая длина фундаментной ленты в доме 10 х 8 метров с одной поперечной перемычкой составляет 44 метра или 4400 см;

- грунт – сухая плотная глина с несущей способностью 1,9 кг/см 2 .

На основании этих показателей выполняем расчет ширины ленты для дома из газобетона:

165800 : 4400 : 2,1 = 19,83 см, округляем до 20 см

Получается, минимальная ширина ленты может быть равна 20 см. Однако, толщина газобетонных блоков 300 мм и фундамент должен выступать за края стены как минимум на 5 см. Следовательно, оптимальная ширина подошвы будет равна 400 мм, что обеспечит двойной запас прочности конструкции. К слову, полный просчет ленточного основания представлен тут, а вопрос оптимальной глубины заложения ленты рассмотрен здесь.

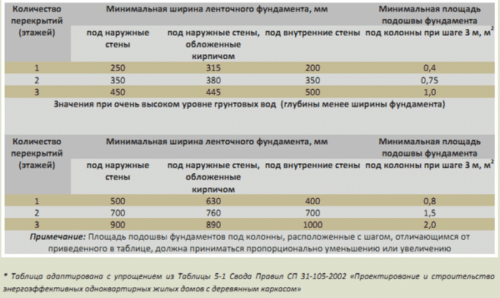

Усредненные значения ширины ленты для различных типов построек

Как показывают результаты эксплуатации здания, средняя ширина монолитного ленточного фундамента, в зависимости от типа грунта и размеров постройки, составляет:

Бани, веранды, гаражи, сараи и другие легкие хозяйственные постройки:

- на плотном грунте и глине – 250 мм;

- суглинки – 300 мм;

- песок и супеси – 350 мм;

- рыхлый песок, насыпные грунты – 450 мм.

Ширина ленты фундамента для одноэтажного дома из газобетона и легких каркасных зданий:

- плотный грунт и сухая глина – 300 мм;

- суглинки – 350 мм;

- крупно- и среднезернистый песок и супеси – 400 мм;

- рыхлый песок, плохо уплотненный насыпной грунт – 450 мм.

Под кирпичный дом высотой до двух этажей:

- плотные типы грунта – 500 мм;

- супеси и слежавшиеся пески – 600 мм.

Для строительства тяжелых домов на рыхлых, пучинистых и неустойчивых грунтах от ленточного основания лучше отказаться и подобрать другой тип основания. Однако, сначала обратитесь за консультацией к опытному специалисту. Не исключается, что в ваших расчетах есть ошибка.

Источник

Расчет ленточного фундамента под наружную стену в доме без подвала

Чаще всего частные дома строят на ленточном фундаменте. В этой статье изложен пример расчета ленточного фундамента по второму предельному состоянию, точнее первая его часть – с определением ширины подошвы ленточного фундамента в зависимости от расчетного сопротивления грунта.

В одном расчете всех нюансов не охватить, поэтому тем, кто хочет разобраться с расчетом фундаментов и не упустить ни одной детали, стоит обратиться к «Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)», стр. 93 – 199.

До того, как приступать к расчету, нужно выяснить, что же нам нужно сделать. Расчеты фундаментов выполняются по первому и по второму предельному состоянию. И в отличие от других конструкций здесь важнее выполнить расчет по второму предельному состоянию (по деформациям основания), а по первому предельному состоянию (по прочности основания) расчет выполнять нужно в редких случаях (см. п. 2.259 пособия). Объясняется такая особенность тем, что возникновение деформаций основания возникнет быстрее, чем нарушение прочности, и эти деформации сразу вызовут разрушение здания. Вообще в расчете ленточного фундамента мы, по сути, выполняем расчет грунтового основания, а не фундамента, и по итогам этого расчета подбираем такую ширину ленты, чтобы основание не деформировалось и не разрушилось.

Расчет выполнен в программе Exel для удобства и возможности повторного использования единожды подготовленного файла. В статье выложены скрины всего расчета и даны пояснения к ним. Скачать файл с расчетом без пояснений в формате pdf можно здесь.

Исходные данные для расчета ленточного фундамента.

Для расчета принят стандартный ленточный фундамент под наружную стену дома. Уровень природного рельефа не совпадает с уровнем будущей планировки срезкой, в расчет можно было не вводить понятие уровня природного рельефа вообще, но т.к. в инженерно-геологическом разрезе все значения завязаны именно на уровне природного рельефа, то намного легче не пересчитывать все данные по грунтам и не плодить возможные ошибки, а просто внести в расчет это значение.

Обратите внимание, что значение А3 должно быть не меньше глубины промерзания грунта. А уровень пола этажа всегда желательно делать выше уровня планировки срезкой (это обусловлено вопросами гидроизоляции и теплотехники).

Классическое начало расчета – это исходные данные. Коэффициентов в нашем расчете не много, точнее он один и равен единице, поэтому в формулах мы его упустим. Геометрия стены была показана выше на рисунке.

Важным моментом является уровень грунтовых вод. Дело в том, что любые грунты в замоченном состоянии, как правило, имеют худшие показатели, чем в нормальном. И это обязательно нужно учитывать в расчете.

Последнее значение L = 1 м означает, что мы делаем расчет не всей стены (сколько бы метров она не была), а лишь одного ее погонного метра – это удобное допущение, позволяющее проще оперировать с данными нагрузок, площадей и т.п.

Характеристики грунта в данном расчете взяты из инженерно-геологического отчета – и взяты именно расчетные значения характеристик для расчета оснований по деформациям.

Имеется три слоя грунта, и в третьем, самом глубоком на уровне 5 метров от поверхности залегают грунтовые воды.

, где Хi – это удельное сцепление i-го слоя грунта, а hi – толщина этого слоя. Посчитав осредненное значение для четырех слоев, мы получаем значение 1,873 т/м 3 .

, где Хi – это удельное сцепление i-го слоя грунта, а hi – толщина этого слоя. Посчитав осредненное значение для четырех слоев, мы получаем значение 1,873 т/м 3 .