ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ.

Просадкой грунтов называется быстро протекающая осадка, возникающая при коренном изменении структуры грунтов вследствие избыточного увлажнения. Просадочные грунты относятся к структурно-неустойчивым грунтам, которые меняют свои физико-механические свойства при внешних воздействиях. Свойством просадки обладают обычно лёссы и лёссовидные суглинки. Вследствие наличия крупных пор эти грунты иногда называют макропористыми.

Проектирование фундаментов на просадочных грунтах осуществляется в следующей последовательности:

а) оцениваются инженерно-геологические условия, свойства грунтов, определяется тип грунтовых условий по просадочности:

б) рассматриваются варианты устранения просадочных свойств грунтов, прорезки всей толщи грунтов глубокими фундамента

ми, комплекс водозащитных и конструктивных мероприятий;

в) выбирается глубина заложения фундамента;

г) определяются размеры фундамента на естественном основании;

д) определяется возможная просадка основания;

е) уточняются тип основания, глубина заложения, тип фундамента, размеры фундамента;

е) в случае необходимости рассчитывается искусственное основание;

ж) производится конструктивный расчет фундамента.

При анализе инженерно-геологических условий, в первую очередь, оценивают просадочные свойства грунтов. Возможность просадки от собственного веса и ее величина определяются в процессе изысканий путем опытного замачивания в полевых условиях. В зависимости от типа грунтовых условий назначаются мероприятия, обеспечивающие эксплуатационную пригодность сооружения.

При I типе просадка возможна только от веса сооружения при попадании воды непосредственно под фундаменты. Для исключения возможности такой просадки устраняют просадочность грунта в пределах деформируемой зоны. При II типе требуется осуществить дополнительные водозащитные или конструктивные мероприятия и устранить просадочные свойства грунта на всю глубину просадочной толщи. При выборе глубины заложения фундаментов учитывают, что верхняя часть лёссовых грунтов часто разрыхлена землероями. Эту зону прорезают и закладывают фундаменты на отметке, где число ходов землероев — не больше двух на 1 м2 дна котлована.

Предварительное определение размеров фундаментов на просадочном грунте производится так же, как на обычных непросадочных грунтах, с использованием расчетного сопротивления грунта.

При устройстве фундаментов в вытрамбованном ложе сначала забивают в грунт инвентарные пирамидальные или конические элементы (трамбовки), устраивая вытрамбованные котлованы, в которых затем бетонируют монолитные фундаменты или устанавливают сборные конструкции. Их применяют как в непросадочных, так и в просадочных грунтах. В первом случае эти фундаменты позволяют снизить расход материалов, во втором — устранить просадочные свойства грунтов.

Забивные блоки и трамбовки можно погружать в грунт с помощью обычных сваебойных агрегатов. Вытрамбованные котлованы также устраивают с помощью сбрасываемой с высоты 4. 8 м трамбовки, получая глубину уплотнения в пределах 0,6. 3,0 м. После забивки блока или после трамбовки вокруг них образуется уплотненная зона грунта, что повышает несущую способность или устраняет просадочность. Полученный трамбованием котлован заполняют бетоном или монтируют в него сборный фундамент. Такие фундаменты можно использовать подобно отдельно стоящим или свайным фундаментам: как столбчатые под колонны каркасных зданий и как ленточные под стены, в том числе прерывистые, с расчетным расстоянием между отдельными забивными блоками или блоками в вытрамбованных котлованах. Рекомендуется использовать фундаменты в вытрамбованных котлованах в просадочных грунтах II типа, если суммарная величина деформации, определяемая просадкой от собственного веса грунта и осадкой от нагрузки, не превышает предельных значений, рекомендуемых нормами, а также для одноэтажных производственных и складских зданий с конструкциями, малочувствительными к неравномерным деформациям, с нагрузкой на отдельный фундамент не более 400 кН и просадкой от собственного веса грунта до 20 см.

Конструктивные решения узлов опирания колонн или стен на фундаменты в виде забивных блоков или в вытрамбованном ложе аналогичны конструктивным решениям узлов для столбчатых, ленточных или свайных фундаментов: колонны могут заделываться в стакан, стены из штучных материалов опирают на фундаментные балки, а панельные — непосредственно на блоки фундамента. Фундаментные балки опирают непосредственно на фундаменты или на набетонки. Блоки прерывистых ленточных фундаментов размещают на расчетных расстояниях.

Расчетное сопротивление грунта основания забивных блоков или в вытрамбованном котловане находят как минимальное значение из двух расчетных сопротивлений:

1) полученного с использованием прочностных характеристик уплотненных грунтов в водонасыщенном состоянии;

2) определенного по формуле, по давлению на грунт природного сложения, подстилающего уплотненную зону.

Если при забивке трамбовки в дно котлована втрамбовывают жесткий насыпной материал (щебень, жесткий бетон и др.), то несущую способность такого фундамента с уширенным основанием определяют при полном замачивании просадочного грунта как наименьшее из значений несущей способности по жесткому материалу, втрамбованному в дно котлована, по уплотненному грунту в пределах зоны уплотнения, по грунту природной плотности и влажности, находящемуся ниже уплотненной зоны.

Осадки основания фундаментов определяют по схеме двухслойного основания из уплотненного слоя и подстилающего просадочного грунта. Они определяются без учета сжатия жесткого материала, втрамбованного в грунт основания. Размер фундамента в плане принимается равным размерам поперечного сечения уширенного основания из жесткого материала в месте наибольшего уширения, глубина заложения — по низу уширенной части основания.

При проектировании фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности применяют полный комплекс мероприятий по устранению просадочности, в том числе водозащитные и конструктивные мероприятия. Применяют следующие способы и мероприятия:

устройство свайных фундаментов с прорезкой толщи просадочных грунтов;

закрепление всей толщи просадочных грунтов различными методами;

уплотнение грунтов грунтовыми сваями;

устройство фундаментов из набивных свай с уширенной пятой, заведенных в нижележащий слой непросадочного грунта;

уплотнение грунтов с помощью предварительного замачивания и подводных взрывов при последующем уплотнении трамбованием верхнего слоя грунта;

водозащитные мероприятия для уменьшения вероятности замачивания оснований.

При проектировании фундаментов следует придерживаться следующего порядка:

1. Оценка инженерно-геологических условий (см. ранее).

2. Определение осадки + просадки и сравнение полученных величин с предельной величиной осадки для возводимого сооружения.

При соблюдении этого условия – расчет обычен.Если выше приведённое условие не соблюдается, то стремятся изменить глубину заложения фундамента или изменить конструктивное решение по устройству фундамента в соответствии с, ниже приведённой схемой:

Схема вариантов возможного выбора глубины заложения фундаментов в лёссовых (просадочных) грунтах.

1. Если фундамент мелкого заложения получает Sпр + S >Su, то увеличивают глубину заложения фундамента.

2. Фундамент с большей глубиной заложения (меньшей просадочной толщей под подошвой).

3. Фундамент глубокого заложения (опора подошвы на непросадочный грунт).

4. Прорезка просадочного грунта сваями (необходимо учитывать отрицательное трение).

5. Сжимаемую зону под фундаментом искусственно делаем непросадочной.

6. Другие мероприятия, сюда относиться (согласно СНиП):

o дренаж вокруг сооружения (повышенные требования);

o прокладка инженерных коммуникаций по схеме труба в трубе (снижение риска замачивания лёссового грунта в случае возможной протечки);

o повышенные требования к планировке застраиваемой территории (расположение сооружений с повышенным риском утечки воды – водонапорных башен в пониженных местах) (см. схему);

o различные мероприятия, уменьшающие возможность замачивания грунта под фундаментами (уширенная отмостка вокруг здания, повышенный уклон от здания самотечных инженерных трубопроводов и т.д.).

Схема применения различных инженерных мероприятий по снижению возможности развития просадки в лёссовом основании.

Применение того или иного мероприятия по снижению или прекращению просадочности лёссового грунта, определяется ещё на стадии проектирования.Устраненияпросадочности лёссовых грунтов является одной из радикальных мер, используемых на различных стадиях строительства и эксплуатации уже деформированных сооружений.

I тип — грунтовые условия, когда просадка происходит в основном от действия внешней нагрузки, а просадки от собственного веса или не происходит, или величина последней не превышает 5 см.

II тип — условия, при которых просадка происходит от внешней нагрузки и собственного веса при значении последней более 5 см.

1. Для устранения просадочности при I типе грунтовых условий, если толща просадочных грунтов не превышает 5 -6 м, прибегают к следующим мерам:

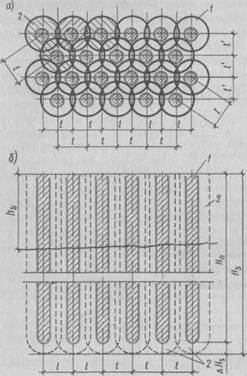

1) Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками.этот метод используеться при предварительном доведенни влажности грунта до оптимального, если глубина заложения фундамента составляет 1,5- 2 м. В этом случае слой просадочных грунтов имеет мощность 3,5 — 4 м, что позволяет уплотняьб его с помощью трамбовки.

2) Уплотнение с устройством подушек из непросадочных местных грунтов, Этот метод применяеться в случае, если с помощью трамбования не удается уплотнить грунт на требуемую глубину. Подушку устраивают над уплотненным слоем грунта .

3) Применение свайных фундаментов с полной при резкой слоев просадочных грунтов для передачи давления на лежащий ниже слой непросадочного грунта.

4) Уплотнение грунтов подводными взрывами при предварительном замачивании. Взрывы производятся в пробуренных скважинах на дне заранее подготовленного котлована, который обваловывается насыпями. Затем в котлован наливают воду и производят взрывы, которые способствуют уплотнению грунта.

2Для устранения просадочностн при II типе грунтовых условий применяют следующие способы:

1. Устройство свайных фундаментов с проверкой толщи просадочных грунтов

2. Закрепление грунтов с помощью цементации, силикатизации, битумезации

3. Уплотнение грунтов грунтовыми сваями

4. устройство фундамента из набивных свай с уширенной пятой

5. Уплотнение грунтов с помощью предварительного замачивания и подводных взрывов с последующим уплотнением с помощью трамбования верхнего слоя грунта.

В некоторых случаях при возведении легких зданий и сооружений целесообразно другое, более экономичное решение, исключающее возможность замачивания толщи просадочных грунтов в течение всего периода эксплуатации. Для этого необходимо полностью исключить возможность проникновения в основания фундаментов дождевых, хозяйственных и подземных вод (при колебаниях уровня), что возможно при специальной планировке территории, устройстве дерновых и асфальтовых покрытий. Удаление дождевых вод осуществляется с помощью кюветов, канав, лотков со сбором в дождевую канализацию. Особое внимание следует уделить удалению воды от фундаментов. Для этого обратная засыпка последних тщательно трамбуется, и устраивается специальная водонепроницаемая отмостка, с которой вода удаляется с помощью лотков в кюветы или канализационную систему. Для предотвращения поступления в грунт хозяйственных и производственных вод используются специальные правила проектирования трубопроводов.

Дата добавления: 2016-05-11 ; просмотров: 4923 ;

Источник

Фундаменты на лессовых просадочных грунтах

Просадочные (лессовые) грунты имеют специфические особенности, отличающие их от других видов грунтов. Находясь под давлением от внешней нагрузки или от собственного веса грунта, при повышении влажности выше определенного уровня такие грунты имеют способность давать быстроразвивающие деформации, называемые просадками. Грунты с относительной просадочной деформацией esl = 0,8) при возможности их замачивания или установившееся значение влажности при невозможности замачивания (теоретически).

Основными характеристиками лессовых просадочных грунтов являются:

1. Относительная просадочность esl, представляющая собой относительное сжатие грунтов при заданном давлении после их замачивания. Относительная просадочность имеет разные значения по глубине основания и в разных диапазонах давлений. Ее значение определяется по результатам испытания образцов грунтов без возможности бокового расширения по формуле

Где hпр, h sat,p — высота образца соответственно при природной влажности и после полного насыщения водой при суммарном давлении р, равном напряжению от внешней нагрузки на рассматриваемой глубине и напряжению от собственного веса грунта p = σzp + σzg

hng — высота образца при природной влажности и природном давлении р = σzg.

Относительная просадочность esl может определяться по результатам полевых испытаний грунтов статическими нагрузками с искусственным замачиванием. Лессовый грунт считает просадочным, если относительная просадочность >= 0,01.

2. Начальным просадочным давлением psl называется минимальное давление, при котором про являются просадочные свойства лессовых пород при их полном

водонасыщении. Начальное просадочное давление принимается равным:

а) при испытании лессовых просадочных грунтов в компрессионных приборах — давлению, при котором относительная просадочность =0,01;

б) при испытании в полевых условиях водонасыщенных лессовых грунтов — давлению на пределе пропорциональности графиков «нагрузка — осадка»;

в) при проведении опытов путем замачивания котлованов — давлению от собственного веса грунта на глубине, с которой начинается просадка от собственного веса грунта.

3. Начальной просадочной влажностью wsl — минимальной влажностью, при которой лессовый грунт проявляет просадочные свойства.

В зависимости от возможности проявления просадки от собственного веса все грунтовые условия площадок подразделяются на два типа: I тип — такие грунтовые условия, когда просадка возможна в основном от действия внешней нагрузки и просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см; II тип -грунтовые условия, при которых возможна просадка как от внешней нагрузки, так и от собственного веса грунта и ее значение превышает 5 см.

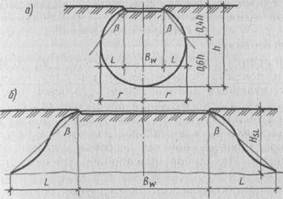

При замачивании грунтов сверху происходит просадка в пределах части или реже всей просадочной толщи (ширина замачиваемой площади bw меньше мощности просадочной толщи Hsl, bw Hsl ).

|

Расчет оснований зданий и сооруженийна лессовых просадочных грунтах производится, как правило, по второй группе предельных состояний.

Расчетное сопротивление просадочных грунтов определяется в зависимости от возможности замачивания грунтов, вида источника замачивания, проектируемых методов обеспечения устойчивости зданий и сооружений, размеров фундаментов и прочностных характеристик грунтов основания.

При возможном замачивании лессовых просадочных грунтов расчетное сопротивление грунтов основания R принимается равным:

начальному просадочному давлению psl, при этом устраняется возможность просадки грунтов от внешней нагрузки за счет снижения давления под подошвой фундамента;

рассчитанной по формуле для обычных грунтов с использованием значений прочностных характеристик грунтов с11 и ф11 определенных в условиях полного замачивания.

В случае проектирования фундаментов на уплотненных или закрепленных основаниях расчетное сопротивление определяется с применением с11 и ф11 уплотненных или закрепленных просадочных грунтов в водонасыщенном состоянии.

Для расчета предварительных размеров фундаментов на просадочных грунтах используются расчетные сопротивления R0, принимаемые по таблице СНиП 2.02.01—83 .

Значение R0 можно использовать при назначении окончательных размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если в них не предусматривается мокрый технологический процесс.

Если устраняются просадочные свойства лессовых грунтов их уплотнением или закреплением, то необходимо, чтобы полное давление на кровлю подстилающего неуплотненного или незакрепленного слоя не превышало начального просадочного давления этого слоя, т. е.

Деформации оснований зданий и сооружений на лессовых просадочных грунтах определяются суммированием осадок и просадок:

S + Ssl ≤ Su

где S — совместная деформация основания, определяемая без учета просадочных свойств грунтов, исходя из деформационных характеристик природной или установившейся влажности; Ssl — деформация основания, определяемая просадкой лессового просадочного грунта;

Просадку основания из просадочных грунтов при замачивании их сверху на больших площадях или снизу при подъеме уровня подземных вод определяют по формуле:

Ssl = Σ esl i hi ksl i , i = 1..n

Где esl i— относительная просадочность i-го слоя грунта при суммарном давлении, равном вертикальному напряжению на рассматриваемой глубине от внешней нагрузки и собственного веса грунта; hi — толщина i-го слоя грунта; ksl i — коэффициент:

а) при b >= 12 м = 1 в пределах зоны просадки для всех слоев грунта;

б) при 6 =0,01. Если в пределах зоны деформации имеются слои грунта с esl psl;

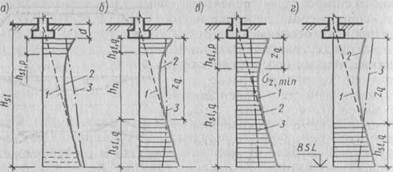

б) Нsl = Нsl,g, т. е. толщине нижней зоны просадки при определении просадки от собственного веса грунта ssl,g, начиная с глубины Z, где σz > psl или величина σz имеет минимальное значение σz min > psl.

|

а — просадка грунта от собственного веса; б — верхняя и нижняя зоны просадки не сливаются, имеется нейтральная зона hn; в — верхняя и нижняя зоны просадки сливаются; г — просадка от внешней нагрузки отсутствует; 1 — вертикальные напряжения от собственного веса грунта σzg; 2 — суммарные вертикальные напряжения от внешней нагрузки и собственного веса σz = σzp + σzg; 3 – изменение с глубиной начального просадочного давления psl.

Проектирование оснований, сложенных лессовыми просадочными грунтами, в случае их возможного замачивания должно осуществляться с применением мероприятий, исключающих или снижающих просадки оснований до допустимых значений и уменьшающих их влияние на эксплуатационную пригодность зданий и сооружений. При этом следует предусматривать одно из следующих мероприятий:

устранение просадочных свойств лессовых грунтов в пределах всей просадочной толщи;

прорезку просадочных грунтов глубокими фундаментами всех видов, в том числе свайными и массивами из закрепленного грунта;

комплекс водозащитных и конструктивных мероприятий, а также предусматривающих частичное устранение просадочных свойств грунтов.

Назначение этих мероприятий определяется типом грунтовых условий по просадочности, видом замачивания, расчетной просадкой, взаимосвязью проектируемых сооружений с соседними объектами и коммуникациями.

В грунтовых условиях I типа устранение просадочных свойств допускается выполнять только в пределах верхней зоны просадки, но не менее 2/3 ее высоты. При этом конструкции сооружения должны быть рассчитаны на возможные деформации здания и сооружения, а величины просадок и их неравномерность не должны превышать 50 % предельных значений, рекомендуемых СНиПом.

Устранение просадочных свойств лессовых грунтов достигается применением следующих Способов:

в пределах верхней зоны просадки — уплотнением грунтов

тяжелыми трамбовками, устройством подушек, вытрамбовыванием котлованов, закреплением грунтов химическим или термическим методом;

на всю глубину просадочной толщи — глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием лессовых грунтов основания, в том числе и применением глубинных

взрывов, термическим и химическим закреплением грунтов.

При проектировании глубоких фундаментов в грунтовых условиях II типа — негативное трение, которое имеет место при просадке грунтов от собственного веса.

На площадках со II типом грунтовых условий по просадочности необходимо применять полный комплекс мероприятий, включающий водозащитные и конструктивные мероприятия, а также уплотнение лессовых просадочных грунтов в пределах деформируемой зоны.

В грунтовых условиях I типа водозащитные и конструктивные мероприятия предусматриваются в том случае, когда просадочные свойства грунтов не могут быть устранены в пределах деформируемой зоны, неэффективна или не может быть применена прорезка глубокими фундаментами.

Уплотнение трамбовками лессовых просадочных грунтов применяется в грунтовых условиях I типа — для устранения просадочных свойств только в основании фундаментов, I типа — то же, а также для создания маловодопроницаемого экрана под всем зданием и сооружением.

Уплотнение тяжелыми трамбовками рекомендуется применять при степени влажности лессовых грунтов не более 0,7 и плотности сухого грунта не выше 1,55 т/м3, при этом наибольшая эффективность уплотнения достигается при оптимальной влажности w0. Последняя определяется по результатам опытного уплотнения или приближенно по формуле

где wp — влажность на границе раскатывания

На глубину уплотнения hs существенное влияние оказывают плотность, влажность лессовых грунтов, диаметр и масса трамбовки, режим уплотнения. Приближенно величину hs при оптимальной влажности определяют по формуле hs = k d,

где к — коэффициент, принимаемый по результатам экспериментальных исследований для супесей и суглинков равным 1,8, для глин— 1,5; d — диаметр основания трамбовки.

При разработке проекта уплотнения лессового грунта тяжелыми трамбовками необходимо указывать размер уплотняемой площади в плане, глубину уплотнения, величину недобора грунта, диаметр и массу трамбовки, проектируемую плотность на нижней границе уплотняемой зоны, оптимальную влажность грунта и объем воды для его увлажнения, расчётное сопротивление уплотненного грунта.

В целях создания в основании маловодопроницаемого экрана следует принимать размеры уплотняемой толщи на 1 м больше размеров здания по наружным граням фундамента в каждую сторону. Ширину bs и длину ls уплотняемой площади принимают

где b и l — соответственно ширина и длина фундамента; d — диаметр трамбовки.

Величина средней плотности сухого грунта в уплотненном слое должна быть не менее 1,65. 1,70 т/м3 , на нижней границе уплотненной зоны — 1,6 т/м3.

Величину понижения трамбуемой поверхности (величину недобора грунта) определяют по формуле

где hs — толщина уплотненного слоя, м; ρd — средняя плотность сухого грунта до уплотнения, т/м3; ρd,s — средняя плотность сухого грунта уплотненного слоя, т/м3.

При проектировании массы трамбовки необходимо исходить из статического давления ее на грунт не менее 15 кПа.

Осадка основания из уплотненных лессовых грунтов определяется по схеме двухслойного основания — уплотненного и подстилающего природного сложения грунта. Модуль общей деформации этих слоев должен определяться, как правило, по результатам испытания статической нагрузкой. При отсутствии опытных данных допускается принимать модули деформации для уплотненных лессовых грунтов по таблицам приближенных значений.

Грунтовые подушки применяют для создания в основании фундаментов уплотненного слоя грунтов большей толщины, чем это возможно при уплотнении тяжелыми трамбовками и степени влажности просадочных грунтов Sr > 0,7.

При проектировании грунтовых подушек должны быть указаны толщина и размеры подушек, схема планировки котлована, применяемые для уплотнения виды грунтов, значения оптимальной влажности, требуемая плотность грунтов, толщины уплотняемых слоев, тип механизмов для уплотнения грунтов и количество проходок, расчетное сопротивление уплотненного слоя лессового грунта.

Толщину грунтовой подушки назначают из условия ликвидации просадочных свойств лессовых грунтов в пределах всего просадочного слоя. Если просадочные свойства устраняются в пределах деформируемой зоны, толщину подушки определяют расчетом по деформации.

В плане размеры грунтовых подушек назначаются с таким расчетом, чтобы они выступали за наружные грани фундаментов на 1 м. Ширину подушки bs и ее длину ls понизу определяют по формуле: bs = b (1+2 kh) ls = l + 2 b kh ,

где b и l — ширина и длина фундамента здания; kh — коэффициент учета распределения горизонтальных деформаций в основании фундаментов при просадке и равный 0,3 при р = 150. 200 кПа, = 0,35 при р = 250. 300 кПа, = 0,4 при р = 350. 400 кПа.

Плотность сухого грунта грунтовой подушки должна быть не менее 1,6 т/м3 при устранении просадочных свойств; 1,7 т/м3 для создания сплошного водонепроницаемого экрана. Для возведения подушек применяются лессовые глины и суглинки как обеспечивающие наибольшую водонепроницаемость. В грунтовых Условиях I типа по просадочности для устройства грунтовых подушек можно применять дренирующие материалы — песок, щебень и др. Подушки следует возводить из однородных грунтов оптимальной влажности.

Уплотнение грунтовыми сваями лессовых просадочных грунтов на всю толщу заключается в пробивке скважин для создания вокруг них уплотненной зоны с последующим заполнением пылевато-глинистым грунтов. Этот способ позволяет устранить просадочные свойства на всю глубину просадочной толщи, создать водонепроницаемый кран и противофильтрационные завесы из уплотненного грунта.

|

Уплотнение грунтовыми сваями рекомендуется применять при мощности просадочного слоя от 10 до 24 м, влажности, близкой к оптимальной, степени влажности Sr

| | | следующая лекция ==> | |

| Безработица. Безработицей называется такое положение в экономике, при котором часть способных и желающих трудиться по найму людей не могут найти работу | | | Выбор оптимальных решений |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник