11.4. Машины и оборудование для устройства кровель

Удельный вес кровельных работ в общем комплексе городского строительства составляет по трудоемкости около 14%. Основными видами кровельных покрытий в настоящее время являются рулонные и безрулонные (мастичные) кровли.

Технологический цикл устройства рулонной кровли включает подготовку основания, очистку рулонных материалов от минеральной посыпки, подъем доставленной на объект мастики на крышу, наклейку рулонных материалов и их прикатку.

Подготовка основания заключается в удалении с него пыли, воды, наледи и снега, а также сушки основания. Пыль удаляют пылесосами и передвижными компрессорами, а воду — передвижными вакуум-насосами и переносными насосами. Для сушки основания, а также для таяния наледи и снега используют передвижные огневые установки с керосиновыми горелками и трубами для направления потока горячих газов; передвижные воздухоподогреватели для сушки больших площадей с одной или двумя горелками, центробежным вентилятором и диффузором для смешивания горячей газовой смеси с холодным воздухом; воздуходувки с электрическими нагревательными элементами; передвижные установки с вентилятором для сушки оснований совместным действием инфракрасного излучения раскаленного поддона, горячих газов и конвекционного обмена.

Очищают рулонные материалы от минеральной посыпки перед укладкой и наклейкой на основание протяжкой полотнища между валками, смачивающими его растворителем, и механической очисткой полотнищ одной или двумя вращающимися круглыми капроновыми щетками.

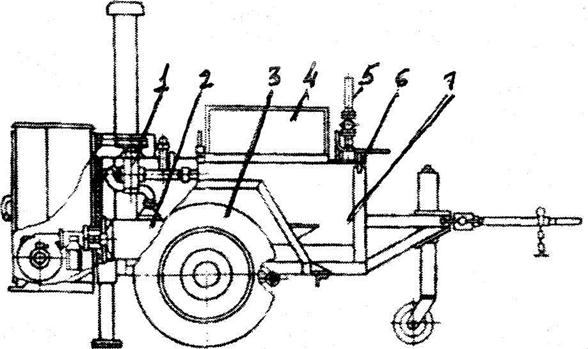

Для перекачивания битумных мастик с пылевидными, волокнистыми и комбинированными наполнителями и приклейки на кровле рулонных материалов применяют смонтированные на прицепе агрегаты, состоящие из термоса с электронагревателем, смесителя и насосной станции с мастикопроводами. Температурный режим контролируется и поддерживается автоматически. Агрегат обеспечивает подачу 6 м 3 /ч на кровлю мастики на высоту до 50 м при давлении 1,5 МПа.

Для выполнения массовых кровельных работ битум доставляют на объект автогудронаторами, оборудованными горелками для подогрева мастики и насосом для наполнения цистерны, перемешивания и выдачи мастики. Горячую мастику из гудронатора подают на крышу, где ее направляют на поверхности наклейки рулонных материалов, или сливают в котлы-термосы, из которых ее перекачивают шестеренными насосами по трубопроводу к месту производства работ.

Д

При устройстве кровель из рубероида с наплавленным в заводских условиях слоем мастики после раскатки рулонов на крыше их разогревают горелками до температуры 140 . 160 и прикатывают специальными устройствами на обрезиненных колесах.

Источник

Машины и оборудование для устройства кровель

Удельный вес кровельных работ в общем комплексе городского cстроительства составляет по трудоемкости около 14%. Основными видами кровельных покрытий в настоящее время являются рулонные и безрулонные (мастичные) кровли.

Технологический цикл устройства рулонной кровли включает подготовку основания, очистку рулонных материалов от минеральной посыпки, подъем доставленной на объект мастики на крышу, наклейку рулонных материалов и их прикатку.

Подготовка основания заключается в удалении с него пыли, воды, наледи и снега, а также сушки основания. Пыль удаляют пылесосами и передвижными компрессорами, а воду -передвижными вакуум-насосами и переносными насосами. Для сушки основания, а также для таяния наледи и снега используют передвижные огневые установки с керосиновыми горелками и трубами для направления потока горячих газов; передвижные воздухоподогреватели для сушки больших площадей с одной или двумя горелками, центробежным вентилятором и диффузором для смешивания горячей газовой смеси с холодным воздухом; воздуходувки с электрическими нагревательными элементами; передвижные установки с вентилятором для сушки оснований совместным действием инфракрасного излучения раскаленного поддона, горячих газов и конвекционного обмена. Очищают рулонные материалы от минеральной посыпки перед укладкой и наклейкой на основание протяжкой полотнища между валками, смачивающими его растворителем, и механической очисткой полотнищ одной или двумя вращающимися круглыми капроновыми щетками.

Для перекачивания битумных мастик с пылевидными, волокнистыми и комбинированными наполнителями и приклейки на кровле рулонных материалов применяют смонтированные на прицепе агрегаты, состоящие из термоса с электронагревателем, смесителя и насосной

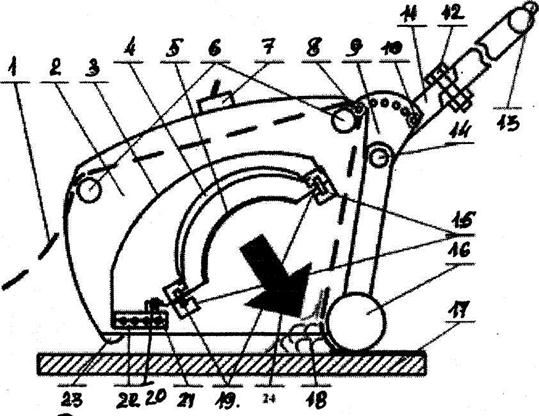

станции с мастикопроводами. Температурный режим контролируется и поддерживается автоматически. Агрегат обеспечивает подачу б м 3 /ч на кровлю мастики на высоту до 50 м при давлении 1,5 МПа. Для выполнения массовых кровельных работ битум доставляют на объект автогудронаторами, оборудованными горелками для подогрева мастики и насосом для наполнения цистерны, перемешивания и выдачи мастики. Горячую мастику из гудронатора подают на крышу, где еенаправляют на поверхности наклейки рулонных материалов, или сливают в котлы-термосы, из которых ее перекачивают шестеренными насосами по трубопроводу к месту производства работ. Для приготовления битумных мастик непосредственно на объекте и подачи ее к месту производства работ применяют битумоварочные котлы(рис. 12.2) Оборудование, состоящее из бака 7 с крышкой 4, жаровой системы 2, системы подачи 6 и шестеренного насоса 1 с приводом от

Рис. 12.24.Битумоварочный котёл.

электродвигателя монтируют на одноосном прицепе 5. Битумоварочные котлы являются объектами повышенной пожароопасности, из-за чего их комплектуют противопожарными средствами, а при работе неукоснительно соблюдают требования пожарной безопасности, общие и предписанные инструкцией по эксплуатации оборудования. Загруженный в бак битум (не более 3/4 объема бака) расплавляют передачей тепла через стенки жаровой системы, топочная камера которой работает на дизельном топливе. Во избежание обильного ценообразования при варке битума наполнитель должен быть сухим.

Мастику подают на крышу по мастикопроводу 5 на высоту до 50м при давлении 1,5 МПа. Производительность битумных котлов составляет около 5 м3/ч.

При устройстве кровель из рубероида с наплавленным в заводских условиях слоем мастики после раскатки рулонов на крыше их разогревают горелками до температуры 140 . 160 и прикатывают специальными устройствами на обрезиненных колесах. Для устройства безрулонных кровель из мастичных материалов на полимерной основе применяют передвижные станции, посредством которых мастичные материалы разгружают, разжижают, подают к месту производства работ и наносят на поверхность распиливанием. Производительность станции составляет до 800м2/ч, дальность подачи по вертикали до 50 м, по горизонтали — до 80 м.

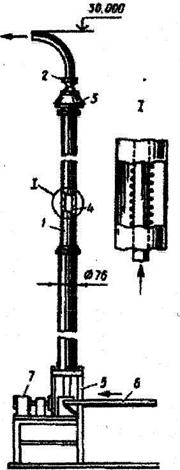

В зимних условиях рулонные ковры, кроме верхнего слоя, наклеивают, как правило, на холодных мастиках. Верхний слой наклеивают в теплое время года после предварительного освидетельствования. При подаче мастик насосом 7 по трубопроводу 1 его обязательно утепляют. Подогревают мастики в котлах-термосах. Максимальная температура мастик 180рС. При нанесении температура горячей мастики должна быть 160°С, а холодной 70°С.

Рис. 12.25 Установка для подачи горячих мастик на покрытие:

1 — трубопровод; 2 -хомут; 3 — флюгарка; 4 — внутренняя труба;

5 -рама; 6 — труба для подачи мастики из термоса; 7 — насос.

Для работы зимой рекомендуется использовать установки СО-212, СО-195А, СО-222А, а также вспомогательное оборудование.

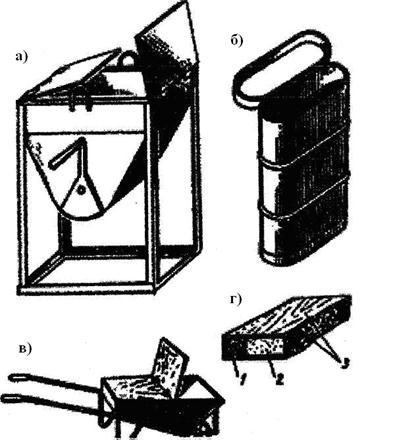

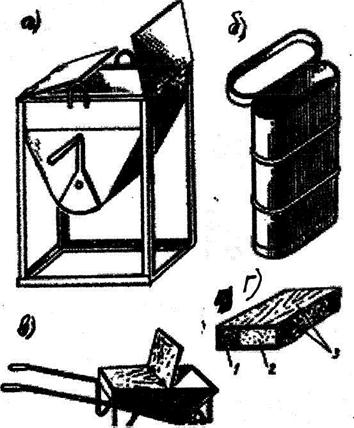

Рис. 12.26 Утепленная тара для доставки материалов:

а — утепленный бункер для асфальтобетона; б — утепленный ящик для двух рулонов рубероида; в — утепленная тачка для асфальтобетона; г — крышка для тачки и бункера; 1 — рама из бруса 30 X 40мм; 2 — шлаковата; 3 -фанера.

Электрическая кровельная машина инфрокрасного излучения (Рис.12.27). Предназначена для безогневого наклеивания наплавляемых рулонных битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов. Профессиональная электрическая кровельная машина инфракрасного излучения позволяет значительно увеличить качество и срок службы кровельного ковра расходуя при этом экономически более выгодной электроэнергии вместо горелочных устройств, использующих горючий газ или жидкое топливо. Технология низкотемпературного наплавления кровельного материала сохраняет его свойства, в отличии от

применяемых газовых и жидкотошшвных устройств. Применяя данную технологию укладки кровельного материала значительно увеличивается производительность труда и можно проводить кровельные работы в зимнее время без снижения качества кровли! Обеспечивается также и высокая пожаробезопасность и экологичность производимых работ. Эффективность:

• Срок службы плоской рулонной кровли по сравнению с традиционными технологиями возрастает в 2-3 раза.

• Производительность работ возрастает на 10-15%.

Рис. 12.27Электрическая кровельная машина инфрокрасного излучения:

1 — наклеиваемый материал; 2 — боковые стенки корпуса машины;

3 — крышка корпуса; 4 — блок отрожателей; 5 — излучатель;

6 -направляющий вал; 7 — дополнительный выключатель;

8 — болт крепления регулировочного сектора к корпусу и изменения фокуса излучения; 9 — сектор изменения высоты руля; 10 — болт регулировки положения руля; 11 — Руль управления рабочим положением; 12 — болт стыковки руля;

13 — кнопка включения машины; 14 — неподвижная ось сектора;

15 — балочки крепления изоляоров облучателей; 16 — опорно-прикаточный вал;

17 — основание под наклееваемый материал; 18 -валик битумной мастики образующийся в процессе наклейки материала; 19 — изоляторы излучателей;

20 — электрический контакт облучателей; 21 — блок электрических шин;

22 — предохранительный ролик; 23 -инфрокраеное излучение.

Источник

Машины для устройства полов, кровель и гидроизоляционных работ.

Машины для отделки полов

Для более качественной отделки полов применяют дисковые затирочные машины с двумя вращающимися навстречу друг другу рабочими дисками.

Для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора гранита и т. п. материалов применяют мозаично-шлифовальные машины.

Для строжки деревянных полов применяют строгальные машины с рабочим органом в виде вращающегося барабана.

Для шлифования дощатых и паркетных полов применяют шлифовальные машины барабанного и дискового типов. По устройству и принципу работы шлифовальная машинабарабанного типасходна с строгальной машиной, с вынесенным на корпус машины приводным электродвигателем.

Для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений) применяют шлифовальные машины дискового типа с рабочим органом в виде вращающегося диска с закрепленной на нем абразивной шкуркой.

Машины для устройства кровель

Технологический цикл устройства рулонной кровли включает подготовку основания, очистку рулонных материалов от минеральной посыпки, подъем доставленной на объект мастики на крышу, наклейку рулонных материалов и их прикатку.

Подготовка основания заключается в удалении с него пыли, воды, наледи и снега, а также сушки основания. Пыль удаляют пылесосами и передвижными компрессорами, а воду – передвижными вакуум-насосами и переносными насосами. Для сушки основания, а также для таяния наледи и снега используют передвижные огневые установки с керосиновыми горелками и трубами для направления потока горячих газов; передвижные воздухоподогреватели для сушки больших площадей с одной или двумя горелками, центробежным вентилятором и диффузором для смешивания горячей газовой смеси с холодным воздухом; воздуходувки с электрическими нагревательными элементами; передвижные установки с вентилятором для сушки оснований совместным действием инфракрасного излучения раскаленного поддона, горячих газов и конвекционного обмена.

Очищают рулонные материалы от минеральной посыпки перед укладкой и наклейкой на основание протяжкой полотнища между валками, смачивающими его растворителем, и механической очисткой полотнищ одной или двумя вращающимися круглыми капроновыми щетками.

Для перекачивания битумных мастик с пылевидными, волокнистыми и комбинированными наполнителями и приклейки на кровле рулонных материалов применяют смонтированные на прицепе агрегаты, состоящие из термоса с электронагревателем, смесителя и насосной станции с мастикопроводами. Температурный режим контролируется и поддерживается автоматически.

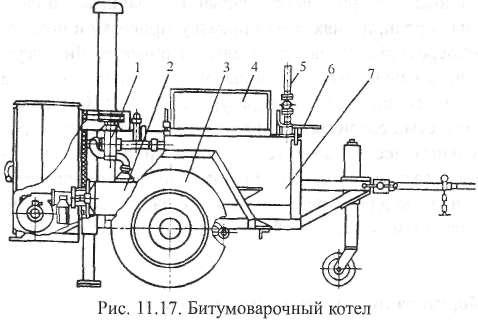

Для приготовления битумных мастик непосредственно на объекте и подачи ее к месту производства работ применяют битумоварочные котлы.

При устройстве кровель из рубероида с наплавленным в заводских условиях слоем мастики после раскатки рулонов на крыше их разогревают горелками до температуры 140…160 и прикатывают специальными устройствами на обрезиненных колесах.

Для устройства безрулонных кровель из мастичных материалов на полимерной основе применяют передвижные станции, посредством которых мастичные материалы разгружают, разжижают, подают к месту производства работ и наносят на поверхность распыливанием. Производительность станции составляет до 800м 2 /ч, дальность подачи по вертикали до 50м, по горизонтали – до80м.

Оборудование гидромеханизации

Гидромеханизацией называют способ механизации земляных работ, при котором все основные технологические процессы выполняются за счет энергии потока воды. Этим способом в гидротехническом строительстве возводят плотины, дамбы и насыпи, разрабатывают котлованы под различные гидротехнические сооружения, каналы, углубляют водоемы и т. п., добывают и транспортируют песчано-гравийные материалы.

В оборудовании, реализующем способ гидромеханизации, используют устройства для разрушения грунтов как струей воды, так и механическим путем с последующим транспортированием продуктов разрушения в потоке воды и укладкой в земляное сооружение. При гидравлическом разрушении требуемое давление потока воды создается водяным насосом, а струя формируется и направляется на забой гидромонитором.

Плотные подводные грунты разрабатывают механическим способом с применением рыхлителей, перемещая их по грунтозаборному трубопроводу и пульповоду с помощью грунтового насоса.

Для этого устанавливают грунтовый насос. Агрегат, включающий понтон, грунтовый насос и грунтозаборное устройство, называют землесосным снарядом (земснарядом).Пульповод располагают на понтонах. Малосвязные грунты увлекаются потоком воды по грунтозаборному устройству без их разрыхления.

Основными параметрами земснаряда являются его производительность по грунту, напор, который способен развить грунтовый насос, определяющий дальность транспортирования пульпы, и максимальная глубина забора грунта. Кроме того, земснаряд характеризуется размерами корпуса судна, его полным водоизмещением и осадкой, шириной полосы, в пределах которой разрабатывается грунт, общей потребляемой мощностью и ее составляющими, тяговым усилием и скоростями папильонирования (в процессе разработки грунта земснарядом нижний конец грунтозаборного устройства непрерывно перемещается по дну водоема, оставляя после себя выработку в виде узкой полосы. Эти перемещения (папильонирование)осуществляются перемещениями всего земснаряда в определенном порядке).

Гидромеханический способ разработки грунтов отличается от других способов простотой оборудования. Энергоемкость разработки составляет 2…5кВтч/м 3 . Этот способ особенно эффективен при массовых объемах земляных работ. Для его реализации требуется большое количество воды, из-за чего он применим для разработки грунтов вблизи водоемов, с береговых урезов и со дна водоемов. К недостаткам относится большая, чем при других способах, зависимость от изменчивости грунтов. Так, при переходе от песков к глинам производительность оборудования гидромеханизации существенно снижается.

Грунты с крупнообломочными включениями и валунами, полускальные породы и т. п., для которых гидромониторный размыв малоэффективен, разрабатывают комбинированными способами: разрушение – землеройными машинами, транспортирование к месту укладки – в потоке воды.

В составе оборудования гидромеханизации применяют два вида насосов: для подачи чистой воды к гидромониторам, откачки воды из скважин и т. п. и грунтовые для перекачивания пульпы (землесосы). Оба вида насосов обычно центробежные. Центробежные насосы для подачи чистой воды бывают одноступенчатыми с двусторонним подводом воды к рабочему колесу (подача до 12500м 3 /ч, давление до 1,4 МПа) и двухступенчатые (подача до 3600м 3 /ч, давление до 4,55 МПа).

Грунтовые насосы отличаются от насосов для чистой воды способностью пропускать крупнообломочные включения и абразивные грунтовые частицы. По сравнению с насосами для чистой воды грунтовые насосы обладают более низкой всасывающей способностью, обусловленной большей плотностью пульпы по сравнению с плотностью чистой воды.

При небольших объемах работ, например, на водоотливе при сильно загрязненной воде, нельзя применять обычные водяные насосы, а установка грунтового насоса нецелесообразна, используют гидроэлеваторы (струйные насосы) – аппараты для перекачивания пульпы за счет энергии водяной струи, подаваемой внешним водяным насосом.

Пневмоколесный движитель

Ходовое оборудование предназначено для передачи нагрузок на опорное основание и для передвижения машин. Ходовое оборудование включает взаимодействующий с опорным основанием движитель, подвеску и опорную раму или оси, а в самоходных машинах, кроме того, механизм передвижения. По типу движителя ходовое оборудование подразделяют на гусеничное, шинноколесное, рельсоколесное и специальное.

Шинноколесное ходовое оборудование устанавливают на машинах, для которых транспортная операция занимает по времени соизмеримую с другими операциями часть технологического цикла как, например, у самоходных скреперов, перемещающих грунт в своем ковше на расстояния нескольких километров. Такой же вид ходового оборудования имеют машины, часто меняющие рабочие площадки, отстоящие одна от другой на значительных расстояниях. Особенностью такого вида ходового оборудования являются повышенные транспортные скорости, соизмеримые со скоростями грузовых автомобилей.

Шинноколесный движитель легче гусеничного, имеет большой ресурс работы (до 30-40 тыс. км. пробега, что примерно в 20 раз выше ресурса гусеничного движителя), позволяет машине перемещаться на больших скоростях (до 60 км/ч и более) и по сравнению с гусеничным движителем отличается большей долговечностью и ремонтопригодностью, а также более высоким КПД. К недостаткам относятся: большое удельное давление на основание в связи с малой контактной площадью и меньшая сила тяги по сцеплению движителя с грунтом. Для повышения сцепления при работе в труднопроходимой местности на колеса одевают цепи.

Шинноколесный движитель состоит из колес с пневматическими шинами, надеваемых на мосты. Колеса приводятся ходовой трансмиссией.

Пневматические шины могут быть камерными и бескамерными. Камерная шина состоит из покрышки, камеры, ободной ленты и вентиля для накачивания воздуха в камеру.

Бескамерные шины представляют собой покрышки, геометрически прилегающие к ободьям.

Покрышки изготавливают из резины, армированной тканевым и металлическим кордом.

Различают шины обычного профиля: для землеройных машин, для работы в каменных карьерах, противобуксующие и универсальные.

На слабых и рыхлых грунтах, а также по снегу используют широкопрофильные и арочные, шины с повышенной опорной поверхностью и развитыми грунтозацепами.

При взаимодействии шины с опорным основанием в зоне их контакта деформируется как шина, так и основание. Соотношение этих деформаций зависит от податливости контактирующих тел. В свою очередь податливость шины зависит от давления воздуха в ней. Следовательно, при определенной внешней нагрузке на шину площадь контактной поверхности, а вместе с ней и среднее удельное давление зависит от давления воздуха в шине.

Для повышения проходимости машин, снижения сопротивления передвижению и износа шин в современных строительных машинах давление воздуха в шинах регулируют на ходу из кабины машиниста: его снижают при движении по рыхлому или влажному грунту и повышают при движении по дорогам с твердым покрытием.

В шинноколесном движителе различают приводные и управляемые колеса. Первые приводятся от ходовой трансмиссии, а вторыми управляют при изменении направления движения машины. Управляемые колеса могут быть одновременно и приводными. Для поворота машины используют как управляемые колеса, поварачиваемые относительно поворотных цапф, так и колеса с управляемой осью, поварачиваемой в плане относительно вертикального шкворня в ее средней части. В случае управляемых колес они приводятся от рулевой трапеции длины звеньев которой подобраны так, чтобы обеспечить поворот колес с разными углами без бокового скольжения при передвижении на поворотах: больший угол для колеса, движущегося по внутренней концентрической окружности поворота, меньший – для колеса, движущегося по внешней окружности.

Шинноколесное ходовое оборудование может быть двухосным с одной или двумя ведущими осями, трехосным с двумя или тремя ведущими осями, четырехосным и т.д. Эту структуру обозначают колесной формулой вида А●В.Первой цифрой обозначают общее число колес (колесо из двух шин считается за одно колесо), а второй – число приводных колес. Наиболее распростронены машины с колесными формулами 4●2 и 4●4. С увеличением числа приводных колес повышается проходимость и тяговые качества машины, но усложняется механизм передвижения.(используемое понятие ось чисто исторически, хотя оно не соответствует определению оси. Это понятие правомерно лишь применительно к осям с неприводными колесами, относительно же приводных колес правильно говорить не об осях, а о валах.).

Приводы шинноколесного ходового оборудования строительных машин могут иметь механическую, гидравлическую и реже электрическую и комбинированную трансмиссии. В случае механических и гидромеханических трансмиссий ведущие колеса приводятся в движение попарно через дифференциальные механизмы, называемые также сокращенно дифференциалами и обеспечивающие высокие скорости движения без проскальзывания. В последние годы в строительных машинах получает развитее индивидуальный привод каждого колеса от собственного гидро- или электромотора, называемый приводом с мотор-колесами.

Мотор-колесо представляет собой самостоятельный блок, обычно состоящий из двигателя, муфты, планетарного редуктора, тормоза и колеса. Применение гидропривода с высоким давлением позволяет при низкомоментных гидродвигателях создавать компактные, встроенные в обод колеса, конструкции, успешно конкурирующие с другими типами приводов. Применение мотор-колес упрощает компоновку машины, повышает ее маневренность и проходимость за счет того, что каждое колесо может служить одновременно приводным и управляемым (поворотным).

Источник